Основные направления реформирования и активизации инновационной деятельности в регионах

Автор: Текуева М.Т., Аджиева Л.Х.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 3 (3), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье говорится о том, что изменения взаимосвязей науки, технологий и экономического роста являются одной из важнейших характеристик новой экономики. Динамика и качество промышленного роста, повышение конкурентоспособности российской продукции все сильнее зависят от технологического переоснащения и подъема наукоемких отраслей производства. В результате проведенного исследования нами предлагается принципы управления, базирующиеся на методах теории автоматического регулирования и теории надежности систем.

Регион, инновации, региональные хозяйствующие структуры, стратегия инновационного развития

Короткий адрес: https://sciup.org/140266462

IDR: 140266462

Текст научной статьи Основные направления реформирования и активизации инновационной деятельности в регионах

Пройдя нелегкий путь экономических реформ, Россия совершила крутой поворот в своем социально-экономическом развитии, ориентированный, в частности, на раскрепощение предпринимательской и творческой энергии, конкурентную рыночную борьбу за покупателя, поиск эффективных рынков сбыта продукции, заботу о повышении качества продукции и эффективности производства. Пришло понимание того, что без инноваций невозможно повысить конкурентоспособность продукции и одним из основных условий формирования такой конкурентоспособной стратегической перспективы промышленного производства должны стать инновационная активность и привлекательность предприятий и регионов [3].

Социально-экономические процессы в России протекают настолько бурно, что оценить регион по какому-либо одному показателю, выстроить регионы в одну шеренгу довольно сложно.

Картина же в плоскости риск - потенциала пока более информативна. С одной стороны, она позволяет оценить масштабы бизнеса, к которым готов регион, с другой - насколько рискованно этот бизнес разворачивать.

Совокупный потенциал региона - это инвестиционный потенциал, который учитывает основные макроэкономические характеристики, насыщенность территории факторами производства, потребительский спрос населения и другие показатели. В свою очередь инвестиционный потенциал региона складывается из восьми частных потенциалов, каждый из которых также характеризуется целой группой показателей: - ресурсно-сырьевого, трудового, производственного, инновационного, институционального, инфраструктурного, финансового, потребительского. Соответственно, интегральный показатель потенциала или риска рассчитывается как взвешенная сумма частных видов потенциала или риска.

В 2012 году в большинстве регионов России еще не удалось добиться существенного ускорения темпов экономического, роста. По сравнению с 2001 годом вновь возросло число регионов, где снижается уровень промышленного производства, - теперь их уже 19. Лишь два региона из 83 продемонстрировали семипроцентный средний рост ВРП в течение пяти лет.

Оценка инновационного потенциала регионов СКФО, проведенная нами в соответствии с предложенной методикой и в результате обработки данных Федеральной службы государственной статистики РФ и «Эксперт РА» дала следующие результаты (таблица 1).

Таблица 1-Результаты оценки инновационного потенциала субъектов

Южного Федерального Округа за 2004 -2009 г.г.

|

Субъекты Федерации |

Величина показателя ранга инновационного потенциала |

||||

|

2007-2008 г.г. |

2008-2009 г.г. |

2009-2010 г.г. |

2010-2011 г.г. |

2011-2012г.г. |

|

|

Ставропольский край |

45 |

44 |

37 |

39 |

41 |

|

Республика Северная Осетия-Алания |

67 |

72 |

72 |

73 |

72 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

63,5 |

68 |

68 |

68 |

71 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

75 |

75 |

73 |

71 |

65 |

|

Республика Ингушетия |

82 |

89 |

82 |

82 |

83 |

|

Чеченская Республика |

89 |

89 |

83 |

83 |

89 |

|

Республика Дагестан |

57 |

58 |

63 |

63 |

64 |

|

В среднем по СКФО |

57,3 |

58,8 |

54,6 |

54 |

59 |

*Таблица составлена автором, в результате исследований по данным Федеральной службы государственной статистики РФ и «Эксперт РА», январь 2013г.

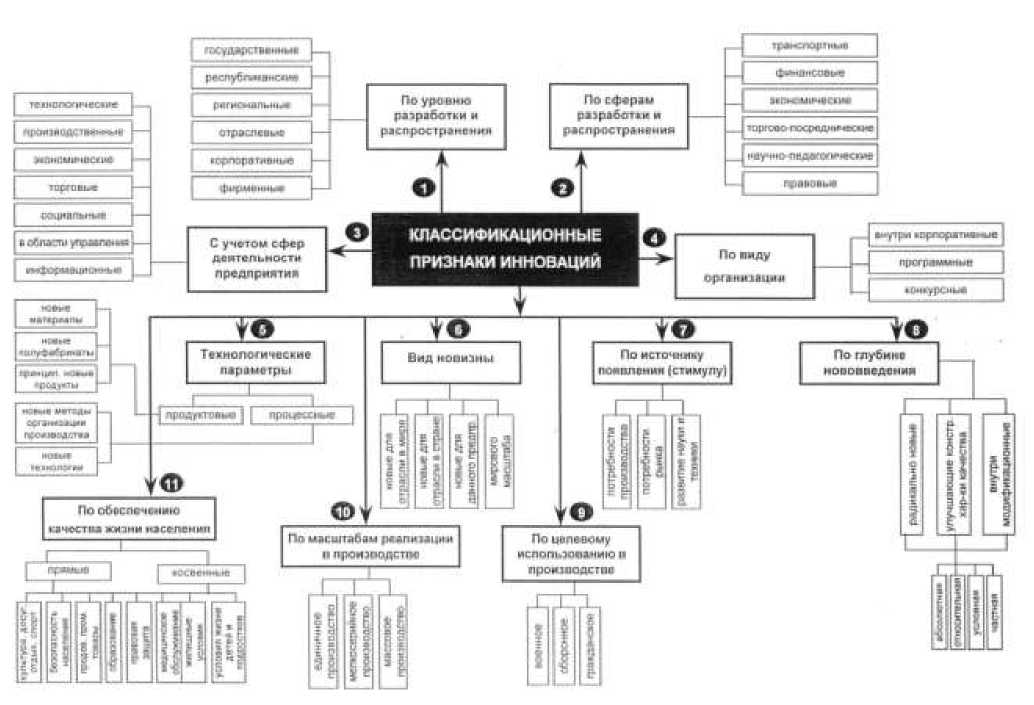

В результате проведенного исследования предложена авторская схема классификации инноваций, которая не только интегрирует в себе все лучшее в существующих схемах, но и вносит существенные уточнения и дополнения в них, например, классификация инноваций, прямо или косвенно влияющих на качество жизни населения, по целевому использованию в производстве, по масштабам реализации и др. (рис. 1).

Для осуществления инновационной деятельности необходимо наличие инновационного потенциала предприятия, который характеризуется как совокупность различных ресурсов, включая: интеллектуальные, материальные, финансовые, кадровые, инфраструктурные и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности. В экономической литературе рассматривается несколько вариантов оценки инновационного потенциала, однако, эти способы, на наш взгляд имеют тот недостаток, что, во-первых, оценка при этом не является независимой, а, во-вторых, вероятность достаточно профессиональной и точной оценки видится в них недостаточной [2].

В сложных инновационных процессах участвуют элементы (подсистемы), относящиеся к разным поколениям. Если это так, то введение новых технологических средств (новых поколений или новых, даже самых современных технологий), только на отдельных звеньях системы не позволит решить в комплексе задачу необходимой стабильности, надежности и эффективности функционирования системы в целом. Если, например, почти все элементы системы относятся к новым прогрессивным поколениям, а буквально один - из прошлого или старого поколения, то вся система будет работать на уровне этого отсталого элемента.

Рис.1. Схема классификации иноваций

*Рисунок составлен автором

Мы предлагаем следующие принципы управления, базирующиеся на методах теории автоматического регулирования и теории надежности систем. В настоящее время в промышленном производстве при расчете настроек регуляторов локальных систем широко используются достаточно простые динамические модели промышленных объектов управления. При этом зависимости от вида переходной характеристики задаются чаще всего каким-то видом передаточной функции объекта управления. Исходя из свойств передаточных функций системы, можно, например, сказать, что если звенья (элементы) системы соединены последовательно, то параметры (характеристики) этих звеньев (элементов) перемножаются. Так, если эффективность функционирования одного звена - Vb а второго - V2, то общая эффективность этих двух звеньев будет: Vi2 = V\ * V2.

Даже из этого простого примера понятно, что, если эффективность функционирования одного (прогрессивного) звена равна, например, 0,9, а второго (отсталого) звена - ОД, то общая эффективность будет равна 0,09. Любая сложная система характерна многоветвящимися связями и соединениями своих звеньев. Поэтому очень часто имеет место разброс эффективности отдельных звеньев, и зачастую, большой, что и приводит к низкой эффективности системы в целом. Если вспомнить принципы теории надежности систем, то внутри системы одни звенья - высоконадежные, другие - малонадежные. Оптимальной с точки зрения надежности считается система, которая выходит из строя вся сразу, т.е. ресурсы выработаны всеми узлами одновременно. Поэтому необходимо использование методов решения оптимизационных задач [1].

Предложенная методика позволит предприятиям выявить основные направления реформирования и активизации их инновационной деятельности.

Список литературы Основные направления реформирования и активизации инновационной деятельности в регионах

- Гилясов Б.М. Экономическая диагностика инвестиционного механизма предприятий регионального агропромышленного комплекса // Экономический вестник РГУ. - 2009. - № 4. - 1,3 п.л.

- Гусев В.Б., Бирюков СИ. Задачи и методы анализа индикаторов структурной динамики экономических систем. - Электронный каталог ГПНТБ России: ГРНТИ 06.75.13. - 2008г.

- Куклин А.А. Определение порогов индикаторов экономической безопасности в рамках модели устойчивого развития. - Электронный каталог ГПНТБ России: ГРНТИ 06.75. - 2012г.