Основные направления совершенствования демографической и семейной политики в современной России

Автор: Римашевская Наталья Михайловна, Доброхлеб Валентина Григорьевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Социальная политика

Статья в выпуске: 1 (59), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется динамика естественного воспроизводства населения России. Показано, что демографические изменения в определенной степени связаны с мерами активной демографической политики, в том числе с введением материнского (семейного) капитала. Особое внимание обращено на показатели здоровья населения. Выявлены основные факторы детерминирующие процесс естественного воспроизводства, в первую очередь, влияющие на уровень рождаемости. Предложены направления демографической и пронаталистской политики.

Естественное воспроизводство населения, депопуляция, рождаемость, индивидуальное и популяционное здоровье, пронаталистская и социальная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/14347442

IDR: 14347442

Текст научной статьи Основные направления совершенствования демографической и семейной политики в современной России

Режим доступа:

*По материалам Всероссийских переписей 2002 и 2010 гг. — Режим доступа:

Среди домохозяйств, состоящих из двух и более человек, 17,9 млн. домохозяйств (44%) имеют детей моложе 18 лет (в 2002 г. аналогичный показатель составлял 52%).

В межпереписной период на 15% стало больше домохозяйств, не имеющих несовершеннолетних детей, что может быть объяснено, в том числе демографическим старением, так как доля женщин, не родивших ни одного ребенка, не увеличилась, а снизилась. Не смотря на то, что в составе домохозяйств, как в городе, так и в селе, по-прежнему преобладают домохозяйства с одним ребенком, выросла доля семей с двумя детьми. Это связано как со вступлением в репродуктивный возраст многочисленного поколения, рожденного в 80-е гг. прошлого столетия, так и с реализацией мер демографической и социальной политики (увеличение пособий по уходу за ребенком, выплата «семейного капитала», национальные проекты «Здоровье» и «Жилье»), способствовавшие повышению уровня рождаемости в первом десятилетии XXI века, который после наименьшего значения в 1999 г. — 8,3‰1 — вырос до 12,5‰ в 2011 г.

Государственная поддержка рождаемости сделала возможной более полную реализацию имеющихся репродуктивных планов населения, что определило ее рост даже в кризисный период 2008–2010 гг. Исследования ведущих демографов В.Н. Архангельского и Н.В. Зверевой свидетельствуют о том, что 78% увеличения рождаемости в 2006–2009 гг. обусловлено «новыми» мерами демографической политики. Несмотря на позитивные сдвиги суммарный коэффициент, отражающий среднюю дет-ность увеличившийся до 1,54 в 2009

г., не обеспечивал даже нулевого естественного прироста2, режим воспроизводства оставался суженным.

По предварительным данным о естественном движении населения России в 2012 г. (см. табл. 1) темпы депопуляции снижаются. Если сравнивать уровень рождаемости 2006 г. и последующих шести лет, то видно, что за этот период родилось на 1380 тыс. детей больше, чем при условии сохранения показателей 2006 года. Пик рождений в период с 2007 по 2012 гг. приходится на 2012 год. В 2012 г. число новорожденных превысило показатели 2005 г. на 439,3 тыс.

При этом главным становиться вопрос об устойчивом преодолении депопуляции. Во втором десятилетии XXI века этому противостоит ряд обстоятельств. Мы солидарны с Рыба-ковским Л.Л., Кожевниковой Н.И., Хо-денко С.В. в том, что до 2025 года на динамику рождаемости будет влиять ряд негативных факторов [3. С. 230231]. Первый из них — это созданная в 1980-1990-е годы демографическая волна, в результате которой число родившихся в 1983-1987 гг. увеличилось до 2,4-2,5 млн. в год, а затем в 1996-2001 гг. эти показатели снизились до 1,2-1,3 млн. в год. В связи с этим в 2020 г. численность женщин репродуктивного возраста будет меньше сегодняшней почти на 5 млн., сокращение затронет наиболее активный репродуктивный период. Возрастные когорты 20-29 лет сократятся почти на 40 %. Если к этому периоду коэффициент суммарной рождаемости не увеличится до 1,95, а число рождений до 1,7 млн., то не бу- дут достигнуты ориентиры Концепции демографической политики на период до 2025 года.

Второй фактор — увеличение возраста рождения детей, которое происходило все первое десятилетие текущего века.

Третий фактор — увеличение числа новорожденных в 2007-2012 гг., которое, возможно, было связано со сдвигом тайминга рождений и полной реализацией репродуктивных установок населения, а не с увеличением потребности в детях.

Четвертое обстоятельство заключается в том, что процесс демографического старения продолжит оказывать влияние на социальнодемографическую структуру общества, в том числе на семейный состав населения.

Демографический ресурс общества, определяющий в равной мере человеческий потенциал и человеческий капитал, имеет не только количественное, но не менее важное качественное измерение. Вектор реального состояния населения приобретает все большее значение в развитии страны, определяя параметры человеческого капитала, обусловливающего конкурентоспособность рабочей силы, российского бизнеса, производительности труда и развития экономики в целом. В условиях депопуляции все большее значение приобретают качественные характеристики: здоровье, образовательноквалификационный потенциал, уровень социальной сплоченности.

Анализ человеческого потенциала России, рассматриваемого в контексте социальных угроз и рисков, свидетельствует о том, что определяющей его компонентой является физическое, психическое и социальное здоровье населения, в формиро- вании которого за последнее десятилетие возникло много негативного. Отчасти это связано с исторически сложившейся низкой оценкой и самооценкой в общественном и индивидуальном сознании ценности человеческой жизни. Свою роль сыграла и привнесенная в страну извне чрезвычайно вредная и опасная идея «экономически эффективного» населения.

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) формулирует здоровье как состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезни. Конституция ВОЗ обозначает самый верхний стандарт здоровья как фундаментальное право для всех. Физическое здоровье определяется способностью выполнять каждодневную работу, включая заботу о себе; духовное можно рассматривать в контексте состояния индивида, находящегося в гармонии с самим собой, а социальное отражает позитивное отношение человека с другими людьми, с родственниками, с друзьями, готовность оказывать помощь и способность принять ее.

Модель самочувствия определяет здоровье как движение к более высокому функционированию, энергии, комфорту, интеграции ума, тела и духа. Здоровье нации существенным образом формирует характер всех демографических процессов в стране не только в части смертности и продолжительности предстоящей жизни, но в не меньшей степени — уровень брачности, рождаемости и детности, а также качество приходящих в эту жизнь новых когорт, и, в конечном счете — численность населения грядущих поколений.

Сложившееся в России общественное здоровье регламентирует не только настоящее, но и будущее качество людских ресурсов по его основным компонентам.

Здоровье населения в интерпретации ВОЗ:

-

а) определяет возможности развития и поддержания образования, профессиональной подготовки и интеллектуального потенциала;

-

б) устанавливает рамки человеческого капитала и трудовых ресурсов общества;

-

в) предрешает формирование современной армии;

-

г) провоцирует асоциальное поведение и криминогенную обстановку в обществе.

Здоровье может и должно оцениваться, по крайней мере, на двух уровнях, которые, разумеется, органически взаимосвязаны между собой, но имеют самостоятельные обозначения. Один из них — макроуровень с оценкой популяционного здоровья, другой — микроуровень, отражающий индивидуальные характеристики. Указанные аспекты имеют не только различные индикаторы и объект фиксации, но также специфические факторы воздействия.

Популяционное здоровье адекватно отражается в показателях ожидаемой продолжительности предстоящей жизни и может сопровождаться характеристиками заболеваемости по основным нозологическим формам.

Состояние индивидуального здоровья в России, впрочем, так же, как и популяционного, характеризуется нисходящей динамикой с ежегодным падением в пределах от 0,05 балла при общем резерве в настоящее время чуть выше трех. Интенсивность снижения потенциала здоровья детей существенно выше средних тенденций: здоровье детей ниже здоровья родителей, а состояние внуков, т. е. «детей наших детей» – еще ниже. Сегодня острота проблем заболеваемости перемещается из групп престарелых в группы детей и молодежи, которые, вступая в фертильный возраст, воспроизводят больных. Больные рожают больных так же, как бедные — бедных. Общество все глубже втягивается в некую «социальную воронку» нездоровья. Чтобы выбраться из нее, необходима жизнь не одного поколения. Если не остановить этот негативный процесс, он может оказаться необратимым.

Сложившиеся в стране социальные условия препятствуют реализации биологических резервов человека, заложенных природой; они (эти условия) разрушают этот ресурс. 40,0% рождающихся детей появляется на свет уже нездоровыми. Между тем, по утверждению биологов, развитие индивида, включая и состояние его здоровья, должно продолжаться до 35-летнего возраста. В конце 1970-х годов «пик» здоровья отмечался в возрасте 25 лет, к концу 1980-х он снизился уже до 16 лет, а в конце 1990-х человек в течение жизни оставался с тем потенциалом, с которым он приходил в этот мир.

Отмеченные тенденции означают, что социальные факторы вызывают состояние «упущенного» здоровья, уменьшая использование возможностей человеческого организма, которые он получил от природы. Это означает, что сопоставление реального состояния здоровья и биологического потенциала организма раскрывает социальные возможности общества в направлении развития человека. В 2012 г. младенческая смертность в РФ в сравнении с 2011 г. выросла более чем на 20 %. Повышение смертности для этих возрастов отчасти объясняется переходом на новую классификацию учета рождаемости. Однако это демонстрирует наше реальное отставание от показателей экономически развитых стран.

Относительно высокий уровень младенческой смертности, значительная доля родившихся больными или заболевшими непосредственно после рождения, интенсивное снижение потенциала здоровья в течение жизненного цикла от момента появления на свет до подросткового периода и даже на протяжении всей жизни жестко поставили вопрос о столь неблагоприятном развитии процесса формирования здоровья растущего поколения.

Для выявления основных и наиболее важных факторов воздействие на состояние здоровья/нездоровья детей был организован специальный медико-социологический мониторинг в режиме реального времени от момента рождения с фиксацией биологических и социальных причин. Мониторинг, начатый в 1995 г., включающий 4 когорты детей и их семей, продолжается по сию пору, позволяя сформулировать основные риски здоровья не только родившегося поколения, но и выявить причины его снижения у населения в целом. Результаты исследования показывают, что к концу первого года жизни у детей происходит существенное сокращение потенциала здоровья, с которым они рождаются. В возрасте от 1 года до 3-х лет здоровье обследуемых ухудшается интенсивнее.

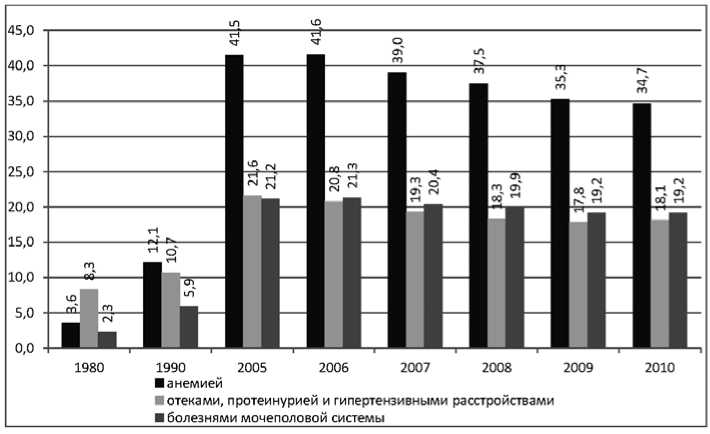

Среди причин подобных трендов решающее значение имеет биологический фон развития и, прежде всего, здоровье родителей (см. рис. 1).

Особенно велико влияние отклонений в состоянии здоровья женщи- ны во время беременности, что сильнейшим образом воздействует в период раннего детства.

Наличие анемии, которой страдают от 30% до 40% беременных, приводит к рождению болезненных детей с ослабленным иммунитетом [4]. В полтора раза повышается веро- ятность отклонений в здоровье новорожденных при оперативном вмешательстве.

Сочетание низкой массы тела с преждевременными родами ведет не только к серьезным заболеваниям, но также к неспособности обучения или умственной отсталости.

Рис. 1. Из числа закончивших беременность женщин имели заболеваемость, %

Анализ существующей ситуации позволяет сделать следующие выводы:

-

1) необходимо различать количество рождений и качество родившихся;

-

2) динамика смертности и динамика здоровья новорожденных коррелируют между собой, но не повторяют друг друга, число родившихся может возрастать при явном падении их здоровья;

-

3) каждое следующее поколение оказывается менее здоровым, чем предыдущее.

Следует также учитывать, что в нашей стране увеличивается число бесплодных супружеских пар, многие из которых хотят иметь детей. Это требует более широких мер по внедрению новых репродуктивных технологий, в том числе при расширении поддержки данных программ за счет бюджетных ресурсов.

Три комплекса социально-экономических факторов, определяющих здоровье, показывают, что в их основе лежат материальная обеспеченность населения, масштабы бедности и социальной поляризации:

-

1) 10% работающих получают заработок ниже ПМ (прожиточного минимума); более 40% работников не могут обеспечить своим

заработком себя и своего ребенка на уровне не ниже ПМ;

-

2) вопреки утверждениям официальной статистики, доля семей за границей бедности более 30%;

-

3) социальная поляризация продолжает возрастать и составляет сегодня 1:17.

Социальные механизмы демографических процессов, в конечном счете, интегрируемые в численности и движении населения, качестве человеческого потенциала, проявляются на уровне семьи и домохозяйства, что относится к 98% населения. Вся жизнедеятельность населения — матримониальная, репродуктивная, экономическая, рекреационная, информационная, образовательная и т.д. — протекает преимущественно в рамках семейных структур различных форм и моделей.

Переход на «рыночные рельсы» трансформировал не только структуру и модель семьи, но функции и ее роль, жизненные циклы и внутрисемейные отношения. Семья, как в традиционном, так и в современном со- циуме, была и остается «основной ячейкой общества, и как таковую ее следует укреплять» [5. С. 7]. Демографическое развитие семьи, т.е. процесс ее образования, изменения, различие моделей, оказывает непосредственное воздействие на воспроизводство населения. Изменение семьи как социального института в современный период является одной из форм реакции населения на изменение условий жизнедеятельности. При этом семья представляет собой сложную систему (организм), которая сочетает в себе биологические, демографические, социальные, культурные и психологические функции.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, число супружеских пар составило 33 млн. (в 2002 г. — 34 млн.). Из общего числа супружеских пар 4,4 млн. (13%) состояли в незарегистрированном браке (в 2002 г. — 3,3 млн., или 9,7%).

Брачная структура населения в возрасте 16 лет и старше характеризуется данными, представленными в табл. 3.

Таблица 3

Брачная структура населения в возрасте 16 лет и старше, млн. человек*

|

Показатель |

Оба пола |

Мужчины |

Женщины |

|||

|

2002 г. |

2010 г. |

2002 г. |

2010 г. |

2002 г. |

2010 г. |

|

|

Население в возрасте 16 лет и более |

118,7 |

119,7 |

54,1 |

54,2 |

64,6 |

65,5 |

|

из них: |

||||||

|

никогда не состоявшие в браке |

24,9 |

24,0 |

13,6 |

13,2 |

11,3 |

10,8 |

|

состоящие в браке (зарегистрированном и незарегистрированном) |

67,9 |

66,5 |

33,9 |

33,2 |

34,0 |

33,3 |

|

вдовые |

13,5 |

13,8 |

1,9 |

2,0 |

11,6 |

11,8 |

|

разведенные официально и разошедшиеся |

11,2 |

11,6 |

4,1 |

4,0 |

7,1 |

7,6 |

* По материалам Всероссийских переписей 2002 и 2010 гг. — Режим доступа:

В межпереписной период в стране сократилось число несовершеннолетних, состоящих в браке. В 2010 г. 1,8 тыс. человек в возрасте моложе 16 лет указали, что они состоят в браке, из них 1,1 тыс. человек — в незарегистрированном (в 2002 г., соответственно, 3,7 тыс. и 2,2 тыс. человек).

Следует отметить, что почти на миллион сократилось число лиц, никогда не состоявших в браке. Однако больше стало вдовых и разведенных, что в определенной мере может быть связано с изменением численности и половозрастной структуры населения. В настоящее время в России преобладает классический брачный союз — по последним данным 87% супружеских пар состоит в зарегистрированном браке. Негативно относятся к нетрадиционным формам брака от половины до двух третей семейных мужчин и женщин. Традиционная моногамная семья сохраняет свои позиции в массовом сознании, но под влиянием изменившихся условий жизни происходит ее трансформация.

При всех переменах в общественной жизни ни в одной из европейских стран семья не утратила своей первостепенной ценности [6]. Для россиян семья создание счастливой семьи является жизненной задачей. Эта цель не входит в число жизненных приоритетов лишь 1% населения. 57% респондентов считают, что они в этом уже достигли успеха, 29% рассчитывают на успех в будущем, 13 % думают, что не смогут достичь здесь успеха [7.С 225].

В «Аналитическом отчете по итогам выборочного наблюдения репродуктивных планов населения» [8.], проведенного Росстатом в 2012 г., отмечается, что в крайних по доходу группах, у относительно малообеспеченных семей и относительно бога- тых, желаемое и ожидаемое число детей самое высокое. Существенное значение для тех, кто хотел бы иметь ребенка (когда потребность в детях не удовлетворена) имеют доход, жилищные условия, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, меры поддержки семей с детьми.

Одобряя демографическую политику государства, население все-таки больше надеется на повышение собственных заработков, которые помогли бы реализовать потребность в детях. Меры демографической политики воспринимаются как социальные, способствующие увеличению доходов семьи, а не стимулирования рождаемости и повышения самой потребности в детях и оцениваются невысоко. Чтобы материнский капитал стал действенным, он должен быть, по мнению респондентов, в несколько раз выше выплачиваемого в регионах.

По демографическому прогнозу Росстата (средний вариант) общий коэффициент рождаемости к 2025 г. снизится до 9,1‰. Существует множество иных прогнозов, в том числе и оптимистических. Однако их реализация зависит от успеха или неудачи в совмещении двух разнонаправленных задач: переход к экономике, основанной на знаниях, и обеспечение фактического преобладания в ближайшем будущем модели двухдет-ной-трехдетной семьи в России.

Анализ эффективности использования МСК позволяет сделать два вывода:

-

• сдвиги относительно увеличения рождаемости есть, но они малы:

-

• произошло увеличение вторых рождений и уменьшение доли женщин, не родивших ни одного ребенка.

-

• существует значительно больше факторов, которые не учитывает МСК.

Происходит затухание эффективности осуществляемых мер. Это общая тенденция. Население быстро адаптируется к социальным новшествам, в том числе к МСК. В целях совершенствования ФЗ 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 288-ФЗ, от 28.07.2010 № 241-ФЗ, от 29.12.2010 № 440-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 16.11.2011 № 318-ФЗ) необходимо:

-

• продлить действие закона до 2025 г., т.е. на период действия Концепции;

-

• предусмотреть выплату материнского (семейного) капитала после достижения ребенком возраста одного года, чтобы обеспечить рождаемость третьих и четвертых детей;

-

• изменить характер использования МСК: вместо пенсии матери предусмотреть питание беременных и кормящих, что повлияет на здоровье новорожденных;

-

• расширить строительство социального жилья с возможным выкупом его за счет материнского капитала;

-

• ввести возможность пользоваться материнским капиталом не только однократно, но и при рождении детей следующих порядков;

-

• выплачивать проценты на пользование материнским капиталом;

-

• совершенствовать статистический учет, связанный с процессами воспроизводства населения.

Смена парадигмы социальной политики, включающей демографическую и семейную (пронаталистскую), в нашей стране обусловлена следующими основными причинами:

-

1) снижением жизнеспособности нации, характеризуемой низкими показателями ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), ухудшением здоровья, в том числе беременных женщин, детей и молодежи, высоким уровнем смертности;

-

2) утратой эффективной трудовой мотивации, которая обусловлена низкой величиной оплаты труда [9. С. 217-218];

-

3) необходимостью всесторонней поддержки семьи как узлового социального института, снижающего фрустрацию и социальную нестабильность, выступающего опорой становления «частного» человека.

В этих обстоятельствах три направления радикального маневра демографической и семейной политики являются решающими.

Первое — продолжение (наращивание) мер, включающих реформирование объема, структуры и порядка выплат материнского (семейного) капитала. Иной объем МСК вместе с его региональной компонентой позволил бы более эффективно решать проблему жилищной обеспеченности, а его использование для рационального питания беременных женщин и кормящих матерей, способствовало бы сохранению жизненного потенциала.

Второе — разработка комплекса программ, направленных на создание условий для укрепления здоровья, охватывающих все возрастные группы.

Третье — кратное увеличения оплаты труда, учитывая, что рост доходов позволит гражданам активно участвовать в финансировании социального развития [10. С. 63].

Требуются неординарные подходы и использование специфических технологий, учитывающих, с одной стороны, реальные, а с другой, перспективные возможности функционирования социальных институтов.