Основные направления совершенствования системы оценки и отбора инвестиционных проектов

Автор: Дубинина Н.А., Якушев Д.Г.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-2 (15), 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140112202

IDR: 140112202

Текст статьи Основные направления совершенствования системы оценки и отбора инвестиционных проектов

Астраханский государственный технический университет

Россия, г. Астрахань

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАННИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Основные характерные особенности энергообъектов, которые предполагаются к сооружению необходимо учитывать при проведении исследований и анализа инвестиционных проектов. Сложный комплекс взаимосвязанных элементов с многообразными функциями представляет собой энергетическая система. По целому ряду признаков происходит выделение характерных элементов.

Оценка инвестиционных проектов реконструкции, нового строительства или технического перевооружения электроэнергетических объектов определяется системной спецификой совместной работы объектов электроэнергетической отрасли, а также технологическими особенностями этих объектов. Непрерывность и одновременность процессов производства, распределения, передачи и потребления электроэнергии относятся к системным особенностям. Это дополняется практической невозможностью мгновенного аккумулирования электроэнергии в масштабах крупных энергообъединений. Тогда, в каждый момент времени необходимо соблюдать строгий баланс производства и потребления электроэнергии с учетом потерь. Исходя из этого, при принятии решений о реализации того или иного объекта капиталовложений, необходимо учитывать следующие критерии:

-

• высокие требования к планироваанию потребности в электроэнергии и диспетчеризации режиимов работы энергосистем во избежание ее дефицита или, наоборот, излишних резеервов мощности;

-

• готовность в любой момент времени обеспечить покрытие нагрузки, необходимой потребителям, а именно, в периоды максимуума и минимума нагрузки, прохожденние которых связано с большими техничческими трудностями и, как праавило, требует общесистемных усилий;

-

• максимальная надежность в работе;

-

• обеспечение достаточных резервов мощности для

предотввращения аварийного отключчения потребителей;

-

• наличие резеррвных связей в электрических сетях и резервов пропускной способности для многгостороннего питания потребителей;

-

• максимальная авттоматизация процессов управления, распределенния и передачи энергии, включая использование противоаварийной автоматики;

-

• максимальная безоттказность всех типов оборудования энерггосистемы и каждого вновь вводиимого ее элемента;

-

• стабильность парамеетров качества электроэнергии, такиих как частота и напряжение перемменного токае, и их допустимому измененнию в очень узких пределах на шинах у потребителей и в отдельных точках электричесской сети;

-

• высокая маневвренность энергетических блоков и агреггатов или их части в оббщей структуре мощностей;

-

• приемлемая экономмичность работы маневреенного электрооборуудования в переменных режимах;

-

• созданнные условия с помощью автоматтических систем регулирования для максимально наддежной работы энергосистем и поддержжания необходимого каччества электроэнергии в условиях перемменного режима;

-

• социалььный эффект оцениваемый польззой проекта для населения, либо прожиивающего вокруг места реализаации проекта, либо работаающего на проекте;

-

• если проект так или иначе затрагивает экологическую ситуацию, то экологический эффект имеет место.

В совокупности отмеченные критерии характеризуют проект как единую систему с единым непрерывным процессом производства электроэнергии, который работает синхронизировано по частоте электрического тока и фазам напряжения практически на всей территории региона, единство которой реализуется как в процессе производства и передачи энергии, так и в процессе ее распределения. Перечисленные особенности требуют обязательного их рассмотрения при выборе и оценке инвестиционных проектов в электроэнергетической компании.

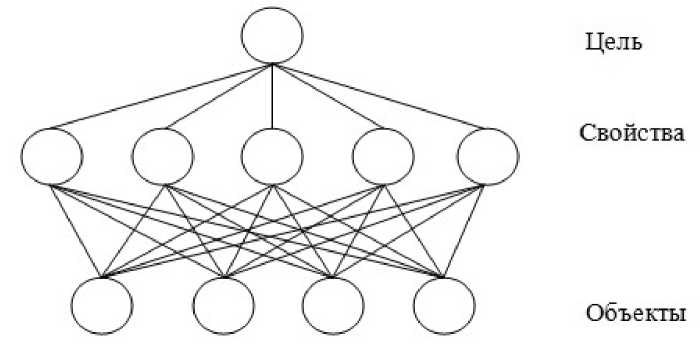

Обоснование необходимости анализа критериев при оценке эффективности инвестиционных проектов подтверждается разработанной моделью полезного результата, в которой наряду с экономическими результатами учитываются социальные, технические, экологические, инновационные и другие аспекты (рисунок 1).

Рисунок 1 - Модель полезного результата энергетического предприятия..

Такое представление полезного результата имеет достаточно общий характер и может быть использовано при оценке эффективности инвестиционных проектов на электроэнергетическом предприятии. Для применения предложенной модели рекомендуется использование методологии многокритериального выбора.

Традиционные методы оценки эффективности инвестиционных проектов обладают определенными недостатками, а существующая методология оценки инвестиций предусматриваете выбор наиболее эффективного лишь на основе одного показателя. Это существенно затрудняете выбор оптимального варианта инвестиций. Поэтому, для решения этой проблемы необходимо внедрение на предприятии методологии многокритериального выбора - комплексной многокритериальной оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.

Сущность метода состоит в следующем:

Пусть О=(О 1 , О 2 ,…….О n ) заданная совокупность каких-либо объектов. Эти объекты рассматриваются с конкретной целью, с точки зрения наличия у них определенных свойств. Конкретизация определенной цели, с которой предполагается рассматривать заданные объекты, фиксирует этот набор Причем при изменении цели набор общих свойств может измениться. Пусть набор общих свойств описывается совокупностью S=(S1,S2,……S m ).

Рассматриваемые свойства объектов, естественно, имеют неодинаковую степень важности, или «вес» с точки зрения заданной цели. В свою очередь каждый объект обладает определенной интенсивностью проявления в нем какого-либо свойства.

Перед руководством стоит задача определения того объекта, который максимально способствует достижению сформулированной цели.

Первым этапом многокритериальной оценки является структуризация проблемы и представление ее в виде иерархии. Формально иерархию можно интерпретировать как специальный класс частично упорядоченных множеств. В качестве иллюстрации иерархию обычно рассматривают как частный случай графа. В том случае, когда n=4 (4 объекта) и m=5 (5 свойств), графическое представление иерархии показано на рисунке 2.

Рисунок 2 - Иерархия проблемы оценки объектов

Вторым этапом данного метода является решение двух взаимосвязанных задач: определение интенсивности проявления свойств в каждом из рассматриваемых объектов, или «веса» объекта с точки зрения конкретного свойства; определение степени важности «веса» самих свойств относительно рассматриваемой цели.

Для определения такого рода «весов» измерительного прибора не существует и поэтому руководство в рамках многокритериального анализа должно проводить: 1. парные сравнения объектов с точки зрения интенсивности проявления в них каждого свойства; 2. парные сравнения собственно свойств относительно их важности для заданной цели. Для этого требуется определенная количественная шкала, в которой руководство могло бы выражать количественные суждения о парах объектов (свойств).

Количественные суждения о парных сравнениях задаются в этой шкале и представляются матрицей размера nxn: А=(а ij ), (i,j=1,2,….,n)

Матрица парных сравнений объектов относительно некоторого свойства (S i ) представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Матрица парных сравнений

|

S 1 |

O 1 |

O 2 |

O 3 |

O 4 |

|

O 1 |

1 |

2 |

5 |

3 |

|

O 2 |

1/2 |

1 |

3 |

3 |

|

O 3 |

1/5 |

1/3 |

1 |

1/2 |

|

O 4 |

1/3 |

1/3 |

2 |

1 |

После представления количественных суждений об интенсивности проявления некоторого свойства во всех парах (О i , О j ) в числовом выражении через а ij задача сводится к тому, чтобы каждому объекту О i поставить в соответствии собственно «вес» w i каждого объекта с точки зрения этого свойства.

Решение этой задачи математически заключается в определении собственного вектора матрицы парных сравнений, соответствующего максимальному собственному значению

А * W = Лтах *W,W = (wn W2,..., wn)T где Т – символ операции транспонирования.

Так как желательно иметь нормализованное решение, полагаем а = wr + —+ wn и заменяем вектор W на вектор (1/а) W(полученный вектор в дальнейшем по-прежнему будем обозначать W). Это обеспечивает единственность векторов «весов» W, а также то, что w 1 +…+w n =1.

Аналогично определяются «веса» свойств относительно заданной цели: строится матрица парных сравнений рассматриваемых свойств, определяется максимальный собственный вектор, соответствующий максимальному собственному значению, проводится его нормализация.

Заключительным этапом (этап иерархического синтеза) является определение того объекта, который в наибольшей степени способствует достижению поставленной цели. Для этого определяются «веса» объектов относительно цели и выбирается объект, имеющий наибольший «вес». Математически «веса» объектов относительно заданной цели определяются путем следующего произведения матрицы на вектор:

n- количество объектов i=1,2,…,m;

m – количество свойств;

W p =(w 1 p, w 2 p,…, w m p)T – вектор «весов» свойств относительно заданной цели.

Следует заметить, что суждения руководства не могут быть совершенно согласованы. Под согласованностью здесь понимается не просто традиционное требование транзитивности, но и требование числовой (кардинальной) согласованности: если в объекте О i свойство проявляется два раза интенсивнее, чем в объекте О j , а в объекте О j в три раза интенсивнее, чем в объекте О k . Формально это свойство выражается равенством a ij =a ik *a kj .

Метод исследования согласованности, предложенный в рамках многокритериальной оценки, не только показывает несогласованность при отдельных сравнениях, но и дает численную оценку того, как сильно нарушена согласованность для всей рассматриваемой задачи. Показателем «близости к согласованности» матрицы парных сравнений может служить индекс согласованности ИС=(λ max -n)/(n-1).

Индекс согласованности, сгенерированной случайным образом по шкале от 1 до 9 обратносимметричной матрицы с соответствующими обратными величинами элементов, называется случайным индексом (СИ).

Отношение ИС к СИ для матрицы того же порядка называется отношением согласованности (ОС). Значения и ОС рассчитываются для каждой матрицы парных сравнений. Приемлемыми считаются значения, меньшие или равные 0,10. В противном случае – имеет место нарушение логичности в суждениях руководства, и ему следует пересмотреть данные, использованные для построения матриц парных сравнений.

После решения задачи иерархического синтеза проводится оценка согласованности всей иерархии. Для всей иерархии вводится индекс согласованности иерархии (ИСИ) и отношение согласованности иерархии. В конечном счете для согласованности суждений руководства в рамках всей иерархии требуется выполнение условий ОСИ≤0,1.

Таким образом, метод многокритериальной оценки содержит удобный и эффективный инструментарий. Введение новых дополнительных критериев, расширение их числа позволит сделать более обоснованные выводы для решения задачи оценки инвестиционных проектов с учетом многих критериев эффективности и позволит принять эффективные управленческие решения в области формирования оптимальной инвестиционной программы.

"Экономика и социум" №2(15) 2015