Основные показатели службы родовспоможения в Волгоградской области

Автор: Сабанов В.И., Емельянова О.С., Иванникова Н.С.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Страница главного врача

Статья в выпуске: 1 (33), 2012 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлены основные качественные показатели службы родовспоможения Волгоградской области за период с 2006 по 2010 гг.

Материнская смертность, перинатальная смертность, частота осложнений гестационного периода и родов, частота абортов

Короткий адрес: https://sciup.org/142148947

IDR: 142148947 | УДК: 614.2:618.2

Текст научной статьи Основные показатели службы родовспоможения в Волгоградской области

На современном этапе развития в России происходят значительные экономические, политические и социальные преобразования, что отражается на здоровье населения, в том числе репродуктивном. Продолжающийся процесс депопуляции требует усиленного внимания к демографической политике государства, направленной на повышение рождаемости.

Для решения поставленной задачи с 2006 г. реализуется приоритетный национальный проект «Здоровье», особое внимание в котором уделяется совершенствованию службы родовспоможения. Показатели материнской и младенческой смертности Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 г. № 825 включены в перечень для оценки эффективности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В соответствии с концепцией демографической политики на период до 2025 г. приоритетными направлениями в стране являются: сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее чем в 2 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков. С целью улучшения качества и повышения доступности медицинской помощи женщинам и детям, в том числе при состояниях, угрожающих жизни матери и новорожденного, в 2008 г.

на территории Волгоградской области реализовывался комплекс мероприятий областной целевой программы «Здоровое поколение».

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Проведение анализа основных показателей работы службы родовспоможения в Волгоградской области и оценка ее эффективности при выполнении приоритетного национального проекта «Здоровье».

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Расчет и анализ основных показателей проводился на основании сводных по Волгоградской области статистических форм: № 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам», № 14 «Сведения о деятельности стационара», № 13 «Сведения о прерывании беременности (в сроке до 28 недель)» за период 2006—2010 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Число родов в Волгоградской области в 2010 г. составило 29534, что на 3724 больше, чем в 2006 г. В целом показатель рождаемости увеличился с 9,8

до 11,3 на 1000 населения. Естественная убыль населения сократилась на 40 % (-3,3 ‰ при -5,5 ‰ в 2006 г.), однако смертность продолжает превышать рождаемость.

Численность женщин фертильного возраста и детей (до 17 лет) в Волгоградской области за последние годы имеет тенденцию к снижению. В структуре населения доля женщин фертильного возраста на 1 января 2010 г. составила 25,9 % (670,8 тыс.) при 26,6 % в 2006 г. (702,6 тыс.). Доля детского населения (в возрасте 0—17 лет) снизилась с 18,5 % в 2006 г. (487,1 тыс.) до 17,5 % в 2010 г. (453,3 тыс.). Представленные показатели можно рассматривать как свидетельство снижения репродуктивного потенциала населения.

Уровень распространенности абортов — один из основных медико-социальных показателей, характеризующих репродуктивное поведение женщин, оказывающее влияние на состояние здоровья населения в целом.

Частота абортов в Волгоградской области снизилась с 126,3 до 80,9 на 100 родившихся живыми и мертвыми (на 35,9 %) или с 48,0 до 36,2 на 1000 женщин фертильного возраста (на 24,6 %), однако эти показатели выше аналогичных показателей по РФ (2010 г.).

В РФ сохраняется тенденция к снижению частоты абортов по отношению к родам (с 98:100 в 2006 г. до 59,7:100 в 2010 г.) [4]. Аналогичная положительная динамика характерна и для Волгоградской области, где с 2008 г. число родов преобладает над количеством зарегистрированных абортов: в 2009 г. на 100 родившихся детей приходилось 90,9 абортов, в 2010 г. — 80,9. Вместе с тем следует учитывать, что информация о числе абортов содержит сведения только по муниципальным и государственным учреждениям здравоохранения. В связи с этим положительная динамика областных показателей может быть обусловлена не только изменением репродуктивных установок, активизацией профилактической работы, но и неполной информацией, если женщины обращаются в частные медицинские учреждения на условиях анонимности.

За период с 2006 по 2010 гг. в структуре абортов отмечается снижение доли прерываний беременности по медицинским и социальным показаниям (с 2,9 до 0,5 % и с 0,12 до 0,02 % соответственно), что связано с внесением изменений в нормативные акты Министерства здравоохранения и социального развития РФ [1, 2], в которых сокращен перечень медицинских и социальных показаний для прерывания беременности (табл. 1).

Высокий риск нарушения репродуктивной функции имеют женщины, прервавшие первую беременность, что может оказать негативное влияние на возможность зачатия и течение последующих беременностей. За последние 5 лет в Волгоградской области количество абортов у женщин, имеющих первую беременность, снизилось на 32 %.

В то же время удельный вес самопроизвольных абортов от числа всех прерываний беременности увеличился с 13,7 % в 2006 г. до 15,3 % в 2010 г., что является проявлением ухудшения репродуктивного здоровья женщин.

За последние 5 лет возрастной состав женщин, прервавших беременность, практически не изменился. Более 50 % абортов проводится у женщин наиболее активного репродуктивного возраста (20— 29 лет): 52,7 % в 2006 г., 54,4 % в 2010 г. Особое внимание необходимо обратить на частоту прерывания беременности в юном и подростковом возрасте. Доля абортов у девочек 10—14 лет составляет 0,07 % на протяжении 5 лет от общего числа абортов, аналогичный показатель по РФ — 0,06 %; в возрасте 15—17 лет в регионе имеет место уменьшение числа абортов — доля их составляет 1,9 % в 2010 г. (439 случаев) при 3 % в 2006 г. (994 случаев).

Все большую популярность завоевывают медикаментозные аборты на ранних сроках беременности. Доля абортов, проведенных медикаментозным методом, увеличилась с 1,1 % в 2006 г. до 6,3 % в 2010 г. от общего числа искусственных прерываний беременности. Привлекает простота и кажущаяся безобидность этой процедуры. Тем не менее, как подтверждают гинекологи, любое искусственное прерывание беременности, в том числе наиболее щадящее — медикаментозное, всегда несет с собой угрозу здоровью женщины.

Снижение числа абортов в возрастной группе до 20 лет, а также у первобеременных является значительным резервом улучшения репродуктивного здоровья женского населения и профилактикой осложнений беременности и родов при последующих беременностях, что имеет важное как медицинское, так и социальное значение.

ТАБЛИЦА 1

Динамика числа абортов в Волгоградской области в

2006—2010 гг.

|

Показатели частоты абортов |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

РФ 2010 г. |

|

На 100 родившихся живыми и мертвыми |

126,3 |

107,9 |

98,7 |

90,9 |

80,9 |

59,7 |

|

На 1000 женщин фертильного возраста |

48,0 |

43,8 |

42,7 |

40,2 |

36,2 |

28,1 |

|

Удельный вес, % |

||||||

|

Абортов по медицинским показаниям |

2,9 |

2,4 |

1,8 |

0,8 |

0,5 |

2,7 |

|

Абортов по социальным показаниям |

0,12 |

0,1 |

0,1 |

0,02 |

0,02 |

0,04 |

Об уровне медицинской грамотности свидетельствуют показатели явки в женские консультации до 12 недель беременности в 2010 г. — 85,2 % беременных (в 2006 г. — 79,8 %) и снижение числа родов у женщин, не состоявших под наблюдением в женской консультации, — до 2 % (3,1 % в 2006 г.) [1]. В целом увеличился охват беременных профилактическими мероприятиями. Так, число женщин, осмотренных терапевтом, и количество проведенных УЗИ в 2010 г. приблизилось к «идеальному» значению и составило 99,3 и 99 % соответственно. Доля выявленных врожденных пороков развития (ВПР) плода снизилась с 1,06 % в 2006 г. до 0,9 % в 2010 г.

В динамике в Волгоградской области с 2006 г. по 2010 г. отмечается рост выявленной соматической патологии будущих матерей с 908,9 до 971,6 на 1000 беременных.

Ведущее место в структуре патологических состояний, предшествующих или возникших во время беременности, занимает анемия (табл. 2). В результате реализации программы «Родовой сертификат», предусматривающей обеспечение беременных необходимыми медикаментами, в том числе препаратами железа, за последние 5 лет наблюдается тенденция сокращения доли анемии в структуре экстрагенитальной патологии с 47,9 до 36,4 %.

Отмечается рост венозных осложнений (на 38,3 % к уровню 2006 г.), болезней системы кровообращения (на 2,3 %). Число беременных с сахарным диабетом увеличилось в 2010 г. на 33,3 % (56 случаев) по сравнению с 2006 г. (30 случаев). Произошло снижение количества заболеваний щитовидной железы с 3,7 в 2006 г. до 2,9 в 2010 г. на 100 закончивших беременность, а также частоты отеков, протеинурии и гипертензии на 9,5 %, болезней мочеполовой системы на 10,4 %.

Родоразрешились в условиях стационара 99,7 % беременных, этот показатель является стабильным на протяжении 5 лет.

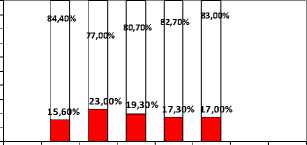

Исходы беременности и родов по Волгоградской области представлены на рис. 1. Доля нормальных родов, принятых в стационарах, составила 17 % в 2010 г., что в 2,2 раза ниже общероссийских (37,4 %).

100,0%

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

□ патологические роды

□ нормальные роды

2006 г. 2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Рис. 1. Исходы беременности в Волгоградской области в 2006—2010 гг., %

Доля родов в срок увеличилась с 96,8 % в 2006 г. до 97,2 % в 2010 г.

В 2010 г. возросло число кесаревых сечений: 206,2 на 1000 родов (6090 случаев) при 170,9 в 2006 г. (4425 случаев). Увеличилась частота применения вакуум-экстракции плода (в 85 раз — с 0,12 до 10,2 на 1000 родов), при одновременном уменьшении частоты наложения акушерских щипцов (на 38 %). Частота применения вакуум-экстракции в Волгоградской области в 2 раза превышает общероссийские значения.

Как видно из табл. 3, в 2010 г. значительная часть осложнений в родах и послеродовом периоде снизилась. Исключение составили преэклампсия и эклампсия, частота которых увеличилась за этот период на 16,3 %. Частота разрывов промежности 3—4-й степени снизилась на 90,6 %, родового сепсиса — на 62,5 %.

Уменьшение количества кровотечений в последние годы сопровождается изменением их структуры — снизилась доля кровотечений в связи с предлежанием и преждевременной отслойкой плаценты (на 9,1 % и 5,6 % соответственно), при одновременном увеличении кровотечений в результате нарушения свертываемости крови (на 6,2 %).

ТАБЛИЦА 2

Заболевания и патологические состояния, предшествующие или возникшие во время беременности (в % к числу закончивших беременность)

|

Заболевания |

Волгоградская область |

РФ 2010 г. |

||

|

2006 г. |

2010 г. |

Динамика в 2010 г. к уровню 2006 г., % |

||

|

Отеки, протеинурия и гипертензия |

14,7 |

13,3 |

-9,5 |

18,1 |

|

Венозные осложнения |

4,7 |

6,5 |

+38,3 |

4,5 |

|

Болезни мочеполовой системы |

22,2 |

19,9 |

-10,4 |

19,2 |

|

Сахарный диабет |

0,12 |

0,16 |

+33,3 |

0,36 |

|

Анемия |

47,9 |

36,4 |

-24,0 |

34,7 |

|

Болезни щитовидной железы |

3,7 |

2,9 |

-21,6 |

6,1 |

|

Болезни системы кровообращения |

17,3 |

17,7 |

+2,3 |

10,3 |

ТАБЛИЦА 3

Заболевания, осложнившие роды и послеродовый период (на 1000 родов)

|

Осложнения |

Волгоградская область |

РФ 2010 г. |

||

|

2006 г. |

2010 г. |

Динамика в 2010 г. к уровню 2006 г., % |

||

|

Отеки, протеинурия и гипертензия в т. ч. преэклампсия, эклампсия |

193,2 9,11 |

157,0 10,06 |

-18,7 +16,3 |

189,5 28,09 |

|

Кровотечения в связи с предлежанием плаценты |

1,64 |

1,79 |

-9,1 |

2,07 |

|

Кровотечения в связи с нарушением свертываемости крови |

0,16 |

0,17 |

+6,2 |

0,88 |

|

Кровотечения в связи с преждевременной отслойкой плаценты |

7,1 |

6,7 |

-5,6 |

8,4 |

|

Нарушения родовой деятельности |

111,7 |

85,8 |

-23,2 |

113,4 |

|

Затрудненные роды |

70,6 |

71,4 |

+1,1 |

81,5 |

|

Разрыв промежности III—IV степени |

0,32 |

0,03 |

-90,6 |

0,17 |

|

Родовой сепсис, разлитая послеродовая инфекция |

0,08 |

0,03 |

-62,5 |

0,51 |

|

Болезни мочеполовой системы |

153,2 |

133,4 |

-12,9 |

72,4 |

|

Анемия |

309,2 |

194,9 |

-36,9 |

230,8 |

|

Болезни системы кровообращения |

147,6 |

143,1 |

-3,0 |

68,0 |

ТАБЛИЦА 4

Уровень показателей осложнений, возникших в родах и послеродовом периоде в Волгоградской области, ниже общероссийских, за исключением заболеваний мочеполовой системы и болезней системы кровообращений, доля которых превышает аналогичные показатели на 45,7 и 52,5 % соответственно.

Профилактика материнской смертности (МС), а также ее снижение остаются одним из основных направлений деятельности органов и учреждений здравоохранения субъектов РФ.

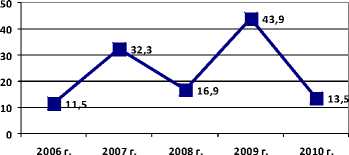

В 2006 г. в РФ умерло 387 женщин (23,6 на 100000 родившихся живыми), смерть которых отнесена к категории МС; в 2009 г. было зарегистрировано 459 случаев (26,1 о/оооо), из них 105 случаев были обусловлены пневмонией, явившейся осложнением гриппа А/Н1N1. Волгоградская область не явилась исключением: в 2009 г. показатель материнской смертности превышал значения прочих лет (рис. 2). Ведущей причиной также явился грипп и его осложнения, доля которого в структуре МС составила 46,1 %.

—•— Материнская смертность

Рис. 2. Материнская смертность в Волгоградской области

В 2010 г. МС в регионе снизилась до 13,5о/оооо, в то время как в Российской Федерации она составляет около 20 на 100 тыс. родившихся живыми детей. Это можно отнести к несомненным достижением работы службы родовспоможения нашей области.

Наибольшее количество МС приходилось на районы области (табл. 4).

Материнская смертность по месту жительства

|

Место жительства |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

|

Волгоград |

1 |

3 |

2 |

2 |

2 |

|

Районы области |

2 |

6 |

3 |

11 |

2 |

|

Итого |

3 |

9 |

5 |

13 |

4 |

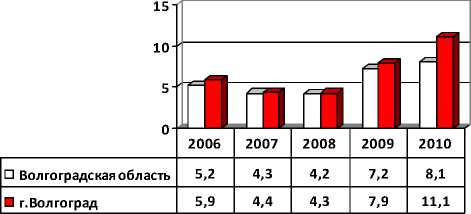

Частота мертворождений отражает уровень оказания пренатальной помощи в отделениях патологии беременных родовспомагательных учреждений, поскольку в большинстве случаев гибель плода до начала родовой деятельности наступает в условиях акушерского стационара. Данный показатель увеличился в регионе по сравнению с 2006 г. в 1,5 раза и в Волгограде в 1,9 раз (рис. 3).

Рис. 3. Динамика мертворождений (на 1000 родившихся живыми и мертвыми)

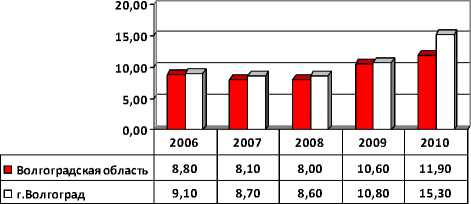

Перинатальная смертность занимает важное место в младенческой смертности и считается надежным показателем качества акушерской и педиатрической помощи (рис. 4). Этот показатель в Волгоградской области увеличился до 11,9 на 1000 родившихся живыми и мертвыми (на 35,2 %), а в Волгограде до 15,3 (на 68,1 %).

Рис. 4. Уровень перинатальной смертности в Волгоградской области (на 1000 родившихся живыми и мертвыми)

Перинатальная смертность в Волгоградской области существенно превышает этот показатель в развитых странах. Так, еще в 2000 г. перинатальная смертность в Австрии и Германии составляла 6 ‰, в Нидерландах — 8 ‰, в Швеции — 5 ‰. Указанное обстоятельство требует дальнейшего поиска эффективных мер по снижению смертности новорожденных.

Общая заболеваемость на 1000 новорожденных снизилась с 441,6 до 420,6 случаев.

Сократилось количество новорожденных, привитых в родильных домах от туберкулеза: по области с 90,6 до 81,5 %, в Волгограде — с 88,9 до 73,2 %. Одной из причин снижения доли вакцинированных детей является отказ родителей от ее проведения, так как все медицинские манипуляции регулируются добровольным информированным согласием.

Статистика о неонатальном скрининге регистрируется в России с 2009 г. Охват данным диагностическим методом среди новорожденных по Волгоградской области составил 79,6 % в 2009 г. и 79,7 % в 2010 г. при 86,1 и 73,2 % в Волгограде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Репродуктивное поведение женщин не может рассматриваться в отрыве от медико-демографической ситуации.

Анализ представленных данных за 2006— 2010 гг. свидетельствует, с одной стороны, о благоприятных репродуктивных тенденциях в Волгоградской области (увеличение рождаемости и уменьшение числа регистрируемых абортов). С другой стороны, отмечается снижение доли женщин фертильного возраста и детского населения (0—17 лет), что в самое ближайшее время приведет к снижению числа рождений.

Мероприятия, реализуемые в сфере охраны материнства и детства, имеют свои положительные результаты. Так, повысился охват беременных женщин профилактическими мероприятиями, но при этом уровень их качества ниже желаемого, о чем свидетельствует рост мертворождений и перинатальной смертности, а также уменьшение числа вакцинаций и скрининга среди новорожденных.

Рост заболеваемости среди беременных приходится на не дифференцируемые в отчетных формах классы заболеваний (болезни органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, органов зрения и т. д.). Сокращение доли анемии в структуре экстрагени-тальной патологии беременных явилось следствием реализации программы «Родовой сертификат».

Доля нормальных родов крайне низкая, но в то же время частота осложнений в родах и послеродовом периоде имеет тенденцию к снижению.

Материнская смертность в Волгоградской области ниже общероссийского показателя. Для профилактики МС в районах области необходимо повышение эффективности трехуровневой системы организации медицинской помощи женщинам во время беременности, родов и послеродовом периоде.

Открытие второго перинатального центра в Волгоградской области, которое состоялось в конце 2010 г., призвано улучшить оказание высокоспециализированной и высокотехнологичной помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным.