Основные положения методики определения места расположения сети удаленных взаимосвязанных радиоцентров - ретрансляторов

Автор: Назаров С.Н.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии радиосвязи, радиовещания и телевидения

Статья в выпуске: 2 т.7, 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются предложения по внедрению в гибридную беспроводную сеть связи (ГБСС) средств радиосвязи декаметрового (ДКМ) диапазона. Для повышения эффективности функционирования предлагается реализация механизма использования пространственного ресурса коротковолновой (КВ) радиосвязи [1-4].

Короткий адрес: https://sciup.org/140191321

IDR: 140191321 | УДК: 517.9

Текст научной статьи Основные положения методики определения места расположения сети удаленных взаимосвязанных радиоцентров - ретрансляторов

Операторы беспроводной связи могут снизить стоимость своих услуг за счет внедрения средств радиосвязи ДКМ диапазона в ГБСС (под ГБСС понимается объединенная сеть радио и космической связи, использующая диапазоны частот от КВ до СВЧ).

Какпоказанов[1-2],пространственныйресурс КВ радиосвязи образуется в результате дальнего и сверхдальнего распространения радиосигналов множества станций мировой сети. Он определяется статистическими характеристиками помех в территориально разнесенных зонах приема в одно время на одинаковых частотах. Пространственный ресурс КВ радиосвязи зависит от исследуемого участка диапазона частот, времени суток, географического положения территориально разнесенных пунктов приема, направленности используемых приемных и передающих антенных устройств.

Постановка задачи

Одной из наиболее значимых задач внедрения средств ДКМ диапазона в ГБСС является синтез топологической структуры сети радиосвязи ДКМ диапазона (ДКМ СРС), реализующей механизм пространственного ресурса. Эта задача может быть разбита на следующие подзадачи.

-

1. Определение зоны расположения подсети вынесенных взаимосвязанных радиоцентров – ретрансляторов (РЦР).

-

2. На основе имеющейся совокупности стационарно расположенных точек доступа абонентов ГБСС, заданной нагрузки в сети, требований к эффективности функционирования ДКМ СРС, определить требуемое количество используемых РЦР и их оптимальное расположение в рамках

-

3. На основе существующей подсети РЦР, заданной нагрузки, требований к эффективности функционирования ДКМ СРС определить оптимальное расположение точек доступа абонентов ГБСС к ресурсам ДКМ СРС.

зоны, установленной при решении первой подзадачи.

Решение

В основе решения первой подзадачи лежит то,что региональные операторы беспроводной связи будут иметь возможность через центры коммутации (ЦК) сотовых систем связи подключать своих абонентов к передатчикам и приемникам ДКМ СРС,то есть предоставлять им услуги по передаче информации с низкой скоростью и меньшими затратами. ЦК,объединенные со средствами КВ радиосвязи,будут представлять собой точки доступа к ресурсам ДКМ СРС.

Как следует из работ [3-5],между точкой доступа и сетью вынесенных РЦР образуется канал радиодоступа (КРД). КРД представляет собой N виртуальных радиолиний,образуемых между передатчиком точки доступа и N приемниками сети удаленных РЦР. Учитывая,что разнесение РЦР обеспечивает отсутствие пространственной корреляции сигнала в точках приема [1-2],особенности характеристик диаграммы направленности используемых антенн [7],различия условий осуществления радиосвязи,радиолинии,об-разуемые в КРД,будут характеризоваться различными значениями вероятностей осуществления радиосвязи [8]и уровня сигнала в точках приема.

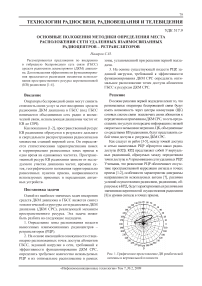

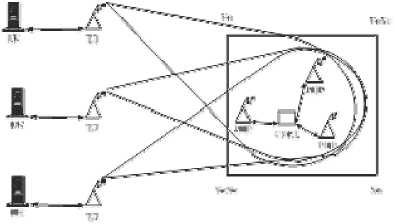

Рис. 1. Графическое представление ДН ромбической антенны в вертикальной плоскости

При определении уровня сигнала в точках приема был проведен расчет конструкции антенны (за основу принималась антенна типа ромб). Для расчета диаграммы направленности (ДН) ромбической антенны в вертикальной плоскости использовалось соотношение [5]:

f ( 0 ) =

sin(0,5kl (1 - cos a )(1 - cos 0 ) . .

— -----------—------- sin(khsin 0 ) ()

0,5kl (1 - cos a )(1 - cos 0 )

где k – волновое число; l – длина плеча ромба; h – высота подвеса ромба; α – острый угол ромба; Θ = 0,01 π ... π. Графическое представление ДН в вертикальной плоскости показано на рис. 1.

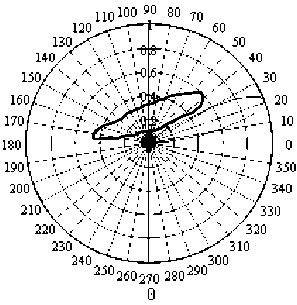

Для расчета ДН ромбической антенны в горизонтальной плоскости была использована формула [6]:

f ( Ф ) =

sin( 0,5 kl (1 - cos Y cos( a - ф ))

V(0,5 kl (1 - cos Y cos( a - ф ))

sin( 0,5 kl (1 - cos Y cos( a + ф ))

7(0,5 kl (1 - cos Y cos( a + ф ))

⎥ , (2)

где k – волновое число; l – длина плеча ромба; Ψ – центральный угол; α – острый угол ромба; φ = 0,01π … 2π. Графическое представление ДН в горизонтальной плоскости показано на рис. 2.

Рис. 2. Графическое представление ДН ромбической антенны в горизонтальной плоскости

На основе полученных ДН разработана автоматизированная методика для расчета напряженности поля сигнала. В основу методики положена формула [8]:

E a = P a G a b a K

D w ( & )D g ( p )

R

где Pa – мощность, подводимая к антенне; Ga – коэффициент усиления передающей антенны; R – длина луча ионосферной волны; Dw (Θ) – ДН антенны в вертикальной плоскости; Dg (φ) – ДН антенны в горизонтальной плоскости; ba – КПД фидера; K – коэффициент, учитывающий отражение радиоволн.

Расчет (3) для ионосферной волны в зоне покрытия системы РЦР производился на территории региона для КВ линий радиосвязи по данным радиопрогнозов. Учет потерь на магнитоионное расщепление волн и поляризационное рассогласование осуществляется снижением мощности Pa , подводимой к антенне,в четыре раза. Для многоскачковой трассы множители ослабления включают также коэффициент отражения волны от земли R в степени, на единицу меньшую числа скачков n . Расчет проводился для одного луча, а воздействие других учитывается через параметры быстрых замираний [8].

Расчеты проведены для многоскачковой радиотрассы с Nск = 1 … 3. Основная энергетика радиолинии обеспечивается на первом скачке радиотрассы, поэтому в основу определения напряженности поля Еа положена односкачковая радиотрасса.

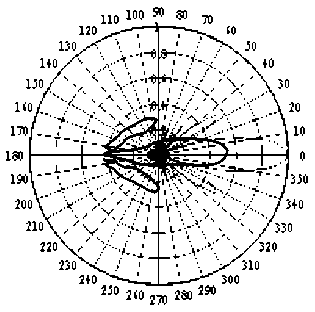

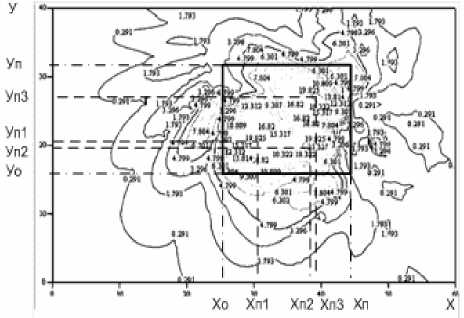

Результаты расчетов, проведенные с использованием формулы (3) для односкачковой радиотрассы показаны на рис. 3

Рис. 3. Распределение значение Е а в топографической системе координат

Анализ рис. 3 показывает, что уровни ЭМП на рассматриваемой территории распределяются неравномерно. Существуют зоны ограниченного размера, удаленные от радиопередатчика на расстояние более 1000 км, с уровнем ЭМП, значительно превышающим минимально допустимое для уверенного приема сигналов значение.

Таким образом, обеспечивается возможность определения зоны расположения подсети вынесенных взаимосвязанных РЦР для одного радионаправления от отдельно выбранной точки доступа. Для остальных точек доступа расчеты производятся аналогичным образом.

В соответствии с количеством точек доступа в ДКМ СРС будет формироваться N КРД. Для обеспечения высокого качества обслуживания запросов абонентов ГБСС зона размещения сети вынесенных взаимосвязанных РЦР должна быть оптимально расположена относительно всех точек доступа ДКМ СРС.

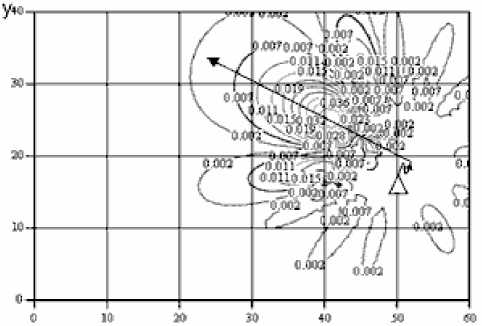

В общем виде графическое представление решения данной задачи показано на рис. 4.

Рис. 4. Графическое представление определения зоны размещения сети вынесенных РЦР

Как следует из анализа рис. 4, передающие антенны в точках доступа ориентированы на одну точку приема. Так как ДН расширяется с увеличением расстояния радиосвязи, то на расстоянии 2000 км и более от передатчика будет охвачена большая зона. Пересечение ДН антенн в различных точек доступа позволяет определить оптимальную зону размещения сети вынесенных РЦР. Для представленного примера проведены расчеты и получены результаты для КРД Санкт-Петербург, для КРД Грозный, для КРД Хабаровск.

Рис. 5. Зоны пересечения ДН передающих антенн в топографической системе координат

Наложение полученных результатов для всех рассчитанных КРД определяет зоны пересечения диаграмм направленности передающих ан- тенн. В топографической системе координат эти результаты показаны на рис. 5. На основе полученных результатов определяется зона с наивысшими значениями Еа , расположенная в пределах координат, обозначенных как Хо, Уо, Хn, Уn. В качестве примера в выделенной зоне отмечены точки максимальных значений Еа с координатами Xn1Yn1; Xn2Yn2; Xn3Yn3.

Таким образом, представленные в графическом виде результаты решения задачи определения зоны оптимального размещения сети вынесенных РЦР позволяют определить массив точек приема сигналов от точек доступа.

Решение второй подзадачи осуществляется на основе полученного массива точек приема. Механизм пространственного ресурса КВ радиосвязи будет реализован, если РЦР будут размещаться в точках зоны, разнесенных на расстояние L , обеспечивающее отсутствие пространственной корреляции.

Следовательно, необходимо выделить множество точек М из N , равноудаленных друг от друга на расстояние L . Наиболее плотное размещение точек, удаленных на данное расстояние в указанной области, обеспечивает использование гексагональной решетки [6].

Ячейками данной области являются правиль-ныешестиугольники,площадькоторыхопределя-ется из основных геометрических зависимостей. Тогда выражение (4) определяет функциональную зависимость R(x,y) вида:

M

∑ S яч. i lim —--> 1 , R → L S обл. 0 2

где R 0 – радиус ячейки решетки; Sяч – площадь правильного шестиугольника; Sобл. – площадь размещения РЦР. Площадь зоны размещения определяется как определенный интеграл от функции вида F(x,y). Зависимости R(x,у), F(x,y) и нахождение предела (4) позволяют получить множество точек М с их координатами размещения.

Для обеспечения обслуживания в сети заданной нагрузки, пропускной способности сети, выполнения требований к эффективности функционирования, соблюдения стоимостных ограничений необходимо оптимизировать количество используемых РЦР. Это возможно с помощью итерационного решения неравенства [3]:

M

—У---Vc

∑ ≤ ln⎜1 - Tдост. допH ⎟Tдост.доп.

М i=1 Cэ Pуст.соед.i ⎝ Z⎠ где М – число КРД, Vс – объем передаваемого сообщения; Сэ – эксплуатационная скорость передачи данных в КРД; Руст.соед.i – вероятность установления соединения в КРД.

Выводы

Задача синтеза топологической структуры ДКМ СРС, реализующей механизм пространственного ресурса, имеет решение при использовании усовершенствованной автоматизированной методики по расчету и построению зоны покрытия системы РЦР. Данная методика позволяет решить задачу по расчету размеров зоны уверенного приема сигналов,опреде-лению ее территориального размещения,места расположения в ней сети удаленных взаимосвязанных РЦР и определения типов используемых антенн.

Список литературы Основные положения методики определения места расположения сети удаленных взаимосвязанных радиоцентров - ретрансляторов

- Комарович В.Ф., Сосунов Н.М. Случайные радиопомехи и надежность КВ радиосвязи. М.: Связь, 1977. -136 с.

- Комарович В.Ф., Сосунов В.Н., Фарбирович М.Я. О частотно-пространственных резервах диапазона декаметровых волн//Радиотехника. № 6, 1978. -С. 100-101.

- Назаров С.Н. Применение динамического программирования при распределении пространственного ресурса радиосвязи декаметрового диапазона//ИКТ. Т. 5, № 2, 2007. -С. 70-74.

- Комашинский В.И., Максимов А.В., Стратонов О.П. Пространственно-частотная адаптация в сетях связи с подвижными объектами//Радиотехника. № 3, 1997. -С. 3-7.

- Назаров С.Н. Моделирование и разработка алгоритмов функционирования сети радиосвязи декаметрового диапазона с применением сети вынесенных радиоцентров -ретрансляторов. Ульяновск: Изд. УГТУ, 2005. -С. 82-84.

- Волков Л.Н., Немировский М.С., Шинаков Ю.С. Системы цифровой радиосвязи: базовые методы и характеристики. М.: Эко -Трендз, 2005. -392 с.

- Прохоров В.К., Шаров А.Н. Методы расчета показателей эффективности радиосвязи. Л.: Изд. ВАС, 1990. -132 с.

- Нарышкин Е.М., Серков В.П. Волновая служба и антенные устройства. Ч.1. Теория электромагнитного поля и распространение радиоволн. М.: Изд. МО СССР, 1982. -287 с.