Основные причины и прогностические критерии неблагоприятных исходов у новорожденных, перенесших внутрижелудочковые кровоизлияния

Автор: Семенков Олег Георгиевич, Иова Александр Сергеевич, Шоломов Илья Анатольевич

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 3 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

В 331 наблюдении изучены особенности возникновения, течения и исходы при внутрижелудочковых кровоизлияниях у новорожденных. Выявлена ведущая роль в неблагоприятных исходах сопутствующей патологии, степени выраженности геморрагического и гидроцефального синдромов. Намечены пути улучшения результатов лечения

Внутрижелудочковые кровоизлияния, недоношенные новорожденные

Короткий адрес: https://sciup.org/14917150

IDR: 14917150

Текст научной статьи Основные причины и прогностические критерии неблагоприятных исходов у новорожденных, перенесших внутрижелудочковые кровоизлияния

Адрес: 432059, Ульяновск, ул. Карбышева, 23, кв. 46.

Тел.: 8(8422)26-75-53, 8 960 374 89 82.

дисфункции до глубоких, инвалидизирующих расстройств [1-3].

На фоне развития новых технологий неонатало-гии появилась возможность выхаживания до последнего времени считавшихся безнадежных детей [4]. Существующие методы лечения тяжелых форм ВЖК в этом отношении остаются недостаточно эффективными [5, 6]. Многообразие патогенетических механизмов повреждения ЦНС у этой категории больных требует комплексного подхода к диагностике и лечению с участием различных специалистов, в том числе и нейрохирургов [7, 8].

В последнее время проблема ВЖК у новорожденных приобретает особое значение для России в связи с принятием законодательных актов о необходи- мости выхаживания новорожденных с экстремально низкой (от 500 г) массой тела (приказ № 443 Минздрава РФ от 25.08.2008 г.).

Цель исследования – выявить основные причины неблагоприятных исходов у новорожденных, перенесших внутрижелудочковое кровоизлияние тяжёлой степени.

Методы. Исследование основано на анализе результатов обследования и лечения 331 новорожденного с ВЖК различной степени тяжести. Масса тела при рождении в среднем составила 1686,80±518,65 г, а гестационный возраст 30,2±3,1 недели.

У 146 (44,1%) новорожденных анализ особенностей течения тяжелых форм ВЖК проводился по архивным данным и у 185 (55,9%) - по первичному материалу. Наблюдение осуществлялось до выписки из стационара или смерти. Контрольное обследование проводили через год после выписки. Среди исследуемых детей преобладали мальчики, их было 183 (55,2%); девочек – 148 (44,8%). Практически все дети – 320 (96,7%), за исключением 11 (3,3%), имели ту или иную степень недоношенности. Основную исследуемую группу составляли дети, перенесшие ВЖК тяжёлой степени 291 (87,9%) новорожденных. В целях уточнения патогенеза развития ВЖК, определить значимость лёгких форм в возникновении и развитии ВЖК тяжелой степени, изучения особенности возникновения, течения и исходов ВЖК больные были разделены на группы (таблица).

Распределение больных на группы

|

Группа |

Число |

|

|

абс. |

% |

|

|

А – ВЖК I, II (неосложнённое течение) |

40 |

12 |

|

Б – трансформация ВЖК I, II в ВЖК III, IV |

41 |

12,5 |

|

В – первично выявленные ВЖК III, IV |

250 |

75,5 |

Обследование детей с ВЖК включало изучение данных акушерско-гинекологического анамнеза матери, особенностей интранатального и постнатального периодов, мониторинг клинико-неврологического состояния в течение всего периода пребывания в стационаре.

Всем поступавшим младенцам проводилось УС головного мозга, проводимое по методике «УС головы младенца» [9], основывающейся на строго определённых режимах, точках и плоскостях сканирования, что позволяет наиболее точно объективизировать получаемые данные. Применялись ультразвуковые сканеры «SSD-500», «SSD-700», «SSD-2000», «SSD-5500» («Aloka», Япония), «SSI-1000», «Simens» (Германия), ACUSON/ASPEN(США), SONO SITE (США), SSH – 140A («Toshiba», Япония) с конвексными, фазированными и линейными датчиками частотой 2-7,5 МГц.

При выявлении ВЖК новорожденные включались в исследуемую группу. Клинико-неврологическое обследование в условиях реанимации проводилось 2-3 раза в неделю. Неврологический осмотр осуществлялся по адаптированной схеме [10], в основу которой были положены общепризнанные методики обследования новорожденных (Журба Л.Т., Мастюкова Е.М., (1981); Бадалян Л.О., (1984); Пальчик А.Б., (1995, 1997); Шанько Г.Г., (1986); Гузева В.И., (1998); Скоромец А.П., (2001); Барашнев Ю.И. (2001); Шабалов (2005); Dubowitz L., (1981, 1999); Volpe J.J., (2001)) (рисунок).

Большое значение имел анализ ликворологических данных. Цереброспинальная жидкость (ЦСЖ) забиралась при люмбальных, вентрикулярных пункциях, и, кроме того, по аналогической методике оценивалось содержимое субгалеального кармана. Определялся уровень содержания белка, цитоз и клеточный состав, в отдельных случаях билирубин и трансаминазы.

Исследование функциональной активности нейтрофилов проводилось тестом восстановления ни-тросинего тетразолия (НСТ-тест по Нагоеву – Шубичу). Подсчитывали количество нейтрофилов, содержащих гранулы формазана (оценивали физиологическую активность нейтрофилов) Затем проводили стимуляционную активность нейтрофилов при добавлении пирогенала с последующим подсчетом гранул формазана.

Для более детального изучения состояния ликворных путей и оценки степени атрофических изменений паренхимы мозга прибегали к КТ, проводимой на томографе фирмы «SIEMENS» (Германия) и «СТ-2000i» (General Electric, США) (7 наблюдений). Магнитно-резонансная томография проводилась младенцам на аппарате Magnetom Open (Siemens) по стандартной методике. МРТ применялась после стабилизации состояния для уточнения степени повреждения белого вещества мозга при ВЖК IV степени и обширных ПВЛ, сопровождающихся выраженными стойкими неврологическими изменениями.

Тяжелые формы ВЖК сопровождались формированием постгеморрагического гидроцефального синдрома (ГС). Он развивался в течение 1-3 недель после ВЖК. Время возникновения и степень выраженности вентрикулодилятации зависела от уровня ликворопродукции и проходимости ликворных путей. У доношенных новорожденных ШБЖ в норме не должна превышать 15 мм. Размеры боковых желудочков измерялись при фронтальном сканировании на уровне межжелудочковых отверстий. Мы выделяли три степени вентрикулодилятации у новорожденных: I степень– ширина тела бокового желудочка увеличивается – до 20 мм, II степень – от 21 до 30 мм и III степень – более 30 мм.

Тяжесть геморрагии оценивали по шкале L. Papile (1978). При этом выделяется 4 степени ВЖК: I степень – субэпендимальное кровоизлияние; II степень – сверток крови частично или полностью заполняет боковой желудочек, не увеличивая его в размерах; III степень – сверток крови заполняет боковой желудочек, увеличивая его в размерах; IV степень – сверток крови заполняет расширенный боковой желудочек и распространяется в паренхиму головного мозга. I-II степени рассматривали как легкие формы ВЖК, III-IV степени как тяжёлые.

При оценке неврологического статуса и темпов психомоторного развития ранний результат (оценка состояния при выписке из стационара) оценивался нами как «хороший», «удовлетворительный» и «неудовлетворительный». К «хорошим» результатам относили детей с легкими нестойкими нарушениями черепной иннервации, умеренным повышением или снижением мышечного тонуса, отсутствием общемозговой симптоматики и соответствием психомоторного развития возрасту (учитывая концептуальный возраст). К «удовлетворительным» - умеренные нарушения черепной иннервации, нарушения мышечного тонуса, спастическая диплегия или гемипарез, периодическое психомоторное возбуждение и срыгивание, умеренная задержка формирования

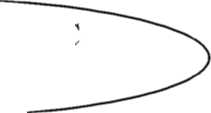

Недооценка значимости данных материнского анамнеза

Недооценка значимости «Лактонов риска

Отсутствие характерной неврологической симптоматики

Завуалированность проявлений ВЖК сопутств. патологией

Позднее применение УС

Поздняя верификация ВЖК и

Неадекватная профилактика ВЖК и

Сопутствующая патология

Лечение сопутств. патологии

Достижение скорейшего лизиса свертка крови

Гидроцефальный синдром

Мероприятия по удалению избыточной ЦСЖ

Основные причины неблагоприятных исходов у новорожденных, перенесших внутричерепные кровоизлияния (объяснение в тексте)

навыков. К «неудовлетворительным» - выраженные центральные и стволовые нарушения черепной иннервации, спастическийтетрапарез, выраженныое психомоторное возбуждение или вялость, частые срыгивания, судороги, выраженная задержка или отсутствие формирования навыков.

Для объективизации получаемых данных применяли педиатрическую шкалу комы Глазго/ Санкт-Петербург, позволяющая проводить непосредственную балльную оценку клинического и внутричерепного структурного состояния на определённый период. Кроме того, шкала комы Глазго / Санкт-Петербург характеризует еще и тип течения заболевания, что имеет решающее значение в выборе индивидуальной тактики лечения случае. Непрерывность мониторинга состояния новорожденных подразумевает индивидуальный подход в решении тактических вопросов лечения и диагностики [11].

В более позднем периоде, с целью оценки качества жизни детей, перенесших ВЖК различной степени тяжести, мы использовали модифицированную шкалу исходов ВЖК. За основу была взята шкала «качества жизни», предложенная Ю.А. Орловым и адаптированная для новорожденных с ВЖК Д.Ю. Зиненко (2004) [12]. Шкала включает в себя пятибалльную оценку психоречевого развития, двигательного развития, зрительного и слухового восприятия, эпилепсии и социальной адаптации. При 24-25 баллах состояние оценивается как норма; 16-23 – как хорошее; 11-15 - удовлетворительное; менее 10 баллов - как неудовлетворительное. Кроме этого, данная шкала позволяет провести оценку качества жизни ребенка заочно, используя данные архивных историй болезни или амбулаторной карты ребенка, перенесшего ВЖК в анамнезе.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием пакета программ STATISTICA 6.0, Excel и Access. Достоверность средних различий между параметрами определялась с использованием расчёта стандартного критерия Стьюдента. При оценке качественных альтернирующих показателей применялся критерий Фишера.

Результаты. Анализ результатов показал, что лёгкие формы ВЖК развивались преимущественно у недоношенных новорожденных со средним сроком гестации 33,67±3,5 недели, массой тела 2087,00±555,69 г., рожденных от матерей с отягощенным акушерским анамнезом, в возрасте от 18 до 30 лет (средний возраст женщин составил 24,65±6,2 года). Они имели не более трех «факторов риска» возникновения ВЖК. Та или иная степень асфиксии диагностировалась во всех наблюдениях, из них у 27 (65%) новорожденных отмечалась тяжелая форма. Основная масса детей при поступлении в стационар наблюдалась с невыраженной неврологической симптоматикой в виде угнетения ЦНС без обусловленных ВЖК нарушений витальных функций. По данным УС головного мозга, преобладали односторонние ВЖК, с типичными УС-феноменами гиперэхогенной зоны в области талямокаудальной вырезки или в просвете бокового желудочка без вентрикуломегалии. Как исход лечения у этих больных выявлялись или норма, или невыраженный неврологический дефицит. Анализируя истории болезни у больных с летальным исходом, мы не выявили достаточно убедительных свидетельств влияния внутричерепных геморрагий легкой степени на неблагоприятный исход. Во всех наблюдениях вид и тяжесть сопутствующей патологии определяли прогноз и исход заболевания. Нали- чие внутричерепного кровоизлияния легкой степени существенно не влияло на основные показатели результатов лечения той или иной патологии. Полученные нами данные для новорожденных, перенесших лёгкие формы ВЖК, сопоставимы с результатами других исследований.

Обсуждение. Анализируя особенности возникновения, течения и исходы у больных, перенесших тяжёлые формы ВЖК, по ряду параметров, мы не выявили статистической разницы между наблюдениями, когда диагноз ВЖК III-IV степени ставился первично или в случаях перерастания легких форм в тяжёлые. В этих группах достоверно (р<0,05) не отличались средние показатели массы тела (1398,55 ± 324,58 и 1334,96±374,25 г), гестационного возраста (29,9±2,11 и 30,74±2,86 недели), возраст матерей (26,68±8,29 и 26,62±8,23 года), срок госпитализации (25,6±27,9 и 27,4±21,4 дня), оценка исходов лечения при однолетнем катамнезе (15,17±6,5 и 13,7±5,8 балла). Примерно соответствовали и качественные показатели: степень асфиксии при рождении (подавляющее количество асфиксии тяжёлой степени), оценка неврологического статуса при выписке и летальность (43,9 и 45,4%).

Сравнивая между собой выборки новорожденных, перенесших легкие и тяжёлые формы ВЖК, удалось выявить достоверное различие средних значений по массе тела при рождении (2087,00±555,69 и 1334,96±374,25 г), гестационному возрасту (33,67±3,5 и 30,74±2,86 недели), сроку госпитализации у выживших (23,79±12,03 и 81,26±18,6 к/д). Достоверное различие отмечено по клиническому и сонографическому состоянию при поступлении (11,5±2,40/1,1±0,87 и 7,3±2,97/2,96±1,54 балла) и выписке, оценке исходов лечения в годовалом возрасте (20,75±5,62 и 13,7±5.8 балла). Кроме того, значительно отличалась летальность, особенности материнского и акушерского анамнеза. В целом выявленные отличия указывали на более легкое и прогностически благоприятное течение легких форм ВЖК по сравнению с тяжёлыми формами. Именно поэтому, из-за высокой степени инвалидизации и летальности, уже сам факт возникновения ВЖК тяжёлой степени можно считать неблагоприятным исходом, что говорит о зависимости исходов от объёма внутрижелудочковой геморрагии (степень выраженности геморрагического синдрома).

Благодаря этой разнице стало возможным выделить основные факторы, способствующие возникновению неблагоприятных исходов. Ими в наших наблюдениях являлись: 1) осложнённый акушерско-гинекологический анамнез (количество беременностей более четырех (р=0,003), наличие более одного выкидыша (р=0,006), преждевременные роды (р=0,019) и ранняя неонатальная смертность (р=0,00); 2) гестационный возраст менее 30 недель, (при р=0,00); 3) низкая масса тела при рождении (менее 1400 г, при р=0,00046); 4) сочетание более трех факторов риска возникновения ВЖК (р=0,0031). Исследуя особенности перерастания легких форм ВЖК в тяжёлые, удалось выявить, что у больных (7 наблюдений), которым проводились активные реанимационные мероприятия, в шести случаях, имело место прогрессирование ВЖК. У всех новорожденных, подвергшимся полостным хирургическим операциям, также легкая форма ВЖК трансформировалась в тяжёлую форму. Более чем у четверти (29,2%) больных причиной ухудшения состояния являлась тромбоцитопения, в том числе и на фоне анемии. Выделенные факторы являются причиной неблагоприятных исхо- дов, но никак не сказываются на характере течения заболевания. Их коррекция входит в задачи профилактики ВЖК.

С целью выявления факторов, сказывающихся на характере течения ВЖК, отдельно была изучена роль окклюзии ликворных путей. Для оценки значимости этого фактора нами проанализированы группы больных с летальным исходом, имевших неокклюзионную и окклюзионную формы ВЖК III-IV стпени. По основным характеристикам (гестационный возраст, масса тела при рождении, степень асфиксии при рождении), эти группы были статистически идентичны. Однако причины смерти, непосредственно связанные с ВЖК, наблюдались достоверно чаще в группе, когда имела место окклюзия ликворных путей (63,6 и 30,4% соответственно, при р=0,03). Это обстоятельство позволяет выделить наличие окклюзии ликворных путей (прогрессирование гидроцефального синдрома) как одну из основных причин неблагоприятных исходов при ВЖК. Подобные выводы получили и другие авторы.

Литературные данные указывают, что патологическое воздействие на головной мозг имеют и продукты распада свёртков крови. Наличие крови в ЦСЖ сопровождается её распадом с образованием дериватов, обладающих токсическими свойствами (свободный гемоглобин, билирубин, серотонин, кинины и пр.). Продукты распада крови обладают выраженным вазотропным действием, могут вызвать развитие спазма мозговых сосудов, нарушение мозгового кровообращения, усугубляющих течение основного процесса и гибель условно жизнеспособных нейронов. Формирование сгустков крови в желудочках головного мозга, длительная циркуляция элементов крови в ликворопроводящей системе приводят к полной или частичной окклюзии. Поэтому санация ЦСЖ от крови и продуктов её распада в наиболее ранние сроки является важнейшей задачей на этапе интенсивной терапии новорожденного. Нами исследована группа больных (68 пациентов) с тяжёлыми формами ВЖК, у которых применялась фибринолитическая терапия в сочетании с экстракорпоральной ликворофильтра-цией. Значительное достоверное ускорение сроков санации ликвора (32 суток) позволило достоверно уменьшить пребывание выживших новорожденных в стационаре (45 суток) и сократить общую летальность до 15,5%. Таким образом, длительное нахождение кровяных свёртков в ликворопроводящей системе можно считать неблагоприятным фактором, ведущим к худшим результатам лечения в целом.

Оценка адаптационных возможностей детского организма проводилась путем изучения функциональной активности нейтрофилов у новорожденных с ВЖК. Диапазон функциональной активности нейтрофилов отражает резистентность детского организма к внешнему воздействию. Использованный НСТ-тест характеризует окислительно – восстановительный потенциал нейтрофилов, являющийся одним из важных показателей их фагоцитарной активности. Тест проводили до и на 2-е сутки после имплантации шунтирующей системы и перед выпиской из стационара у 47 новорожденных с ВЖК.

Полученные результаты нами распределены следующим образом:

-

– увеличение спонтанного НСТ-теста до 25% от исходного уровня,

-

– увеличение спонтанного НСТ-теста выше 25%.

Сопоставляя результаты НСТ-теста детей и количество неблагоприятных исходов, удалось обна- ружить, что если до и после введения пирогенала имелись сниженные показатели физиологической активности нейтрофилов (не превышающие 25% от исходного уровня), то количество неблагоприятных исходов оставалось высоким (34 наблюдения). При увеличении физиологической активности нейтрофилов более 25% от исходного уровня количество осложнений значительным образом уменьшалось (7 случаев).

Отсутствие характерной клинической картины для ВЖК различной степени тяжести создаёт значительные трудности в клинической диагностике этой патологии. Данные, получаемые в результате неврологического осмотра, позволяли лишь предполагать возможность внутричерепной геморрагии в каждом отдельном случае. Проявления сопутствующей патологии зачастую завуалировали течение заболевания. С другой стороны, возможности УС-методов исследования, при их высокой чувствительности и специфичности, позволяли без труда визуализировать структурные внутричерепные изменения, характерные для ВЖК. Положительными сторонами применения УС являлись: неинвазивность, проведение исследования в режиме реального времени, это позволяло оценивать структуры мозга в их естественном виде, получать изображения в любой плоскости с анализом анатомических взаимоотношений между различными структурами головного мозга, отказаться от контрастных препаратов, применять непосредственно у постели больного, мониторировать структурное внутричерепное состояние, применять в экстремальных ситуациях и в профилактических целях.

Анализируя сроки применения УС-методов, смогли выявить, что в среднем, при легких формах ВЖК, УС проводилось на 4,9±3,3-е сутки с момента рождения. В случаях тяжёлого состояния на 3,4±1,42-е сутки, при ухудшении вторично УС применялось лишь на 5,81±2.12-е сутки, что говорит о «клинической ориентированности» применения УС (различия достоверны, при p<0,05). В ситуации, когда отсутствуют патогномоничные симптомы, характерные для ВЖК, такое положение не может обеспечить своевременные профилактические, диагностические и лечебные мероприятия. Выявленное относительно позднее применение методов УС также может привести к неблагоприятному исходу.

На основании выделенных неблагоприятных факторов были выбраны основные направления улучшения результатов лечения ВЖК:

-

1) разработать оптимальный диагностический алгоритм при ВЖК;

-

2) с целью борьбы с гидроцефальным синдромом и внутричерепной гипертензией определить оптимальную тактику хирургического лечения тяжёлых форм ВЖК;

-

3) разработать лечебные технологии, направленные на скорейший лизис внутрижелудочковых тромбов.

Заключение.

-

1. Основными причинами неблагоприятных исходов, сказывающихся на характере течения ВЖК являются степень выраженности геморрагического синдрома, быстрое прогрессирование гидроцефаль-ного синдрома, выраженность адаптационных возможностей новорожденного, а также тяжесть сопутствующей патологии.

-

2. Недооценка значимости данных материнского анамнеза и «факторов риска», отсутствие характерной неврологической симптоматики, завуалирован-

- ность клинических проявлений ВЖК, применение нейровизуализационных методов по клиническим показаниям ведут к поздней диагностике ВЖК у новорожденных, что сказывается на конечных результатах лечения.

Список литературы Основные причины и прогностические критерии неблагоприятных исходов у новорожденных, перенесших внутрижелудочковые кровоизлияния

- Барашнев Ю.В. Перинатальная неврология. М.: Триада-Х, 2001. 638 с.

- Марущенко Л.Л. Алгоритм обследования детей с гидроцефалией обусловленной перинатальными повреждениями головного мозга//III съезд нейрохирургов России: Сб. науч. тр. СПб., 2002. С. 507-508.

- Phase 1 trial of prevention of hydrocephalus after intraventricular hemorrhage in newborn infants by Drainage, Irrigation and Fibrinolytic Therapy/A. Whitelaw, I. Pople, S. Cherian [et al.J//Pediatrics. 2003. №. 111 (4). P. 759-765.

- Intraventricular hemorrhage: past, present and future, focusing on classification, pathogenesis and prevention/G. Tortorolo, R. Luciano, P. Papacci [et al.]//Childs nerv. syst. 1999. № 15. P. 652-661.

- Шабалов Н.П. Перинатальная невропатология. M.: Мед-пресс-инфо, 2006. 607 с.

- Outcome, cost analysis, and long-term follow-up in preterm infants with massive grade IV germinal matrix hemorrhage and progressive hydrocephalus/H.J. Pikus, M.L. Levy, W. Gans [et al.]//Neurosurgery.1997. Vol. 40 (5). P. 983-988.

- Ventriculoperitoneal shunts in low birth weight infants with intracranial hemorrhage: neurodevelopmental outcome/B.R. Boynton, C.A. Boynton, T.A. Merritt [et al.]//Neurosurgery. 1986. Vol. 18, №2. P. 141-145.

- Volpe J.J. Neurology of the Newborn. W.B. Saunders Company

- Philadelphia

- London

- Toronto

- Monreal

- Sydney

- Tokio, 2001.912 р.

- Ультрасонография в нейропедиатрии (новые возможности и перспективы)/А.С. Иова, Ю.А. Гармашов, Н.В. Ан-друщенко [и др.]. СПб., 1997. 160 с.

- Панкратова И.В. Внутрижелудочковые кровоизлияния у новорожденных: Автореф. дис.... канд. мед. наук. СПб., 2007. 23 с.

- Щугарёва Л.М. Синдром угнетения сознания у детей: Автореф. дис.... канд. мед. наук. СПб., 2002. 23 с.

- Зиненко Д.Ю., Мытников A.M., Ермолаев Т.П. Лечение недоношенных детей с постгеморрагической гидроцефалией//Нейрохирургия и неврология детского возраста. 2004. № 3. С. 39-45.