Основные приёмы старообрядческой реставрации и имитации древней иконописи в XIX - начале ХХ века

Автор: Баранов В.В., Лаврентьева Е.В.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 1 (9), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению основных приемов старообрядческой реставрации и имитации древних икон в XIX - начале XX в. на примере Мстёры и Невьянска. Художественное наследие этих иконописных центров наиболее активно изучалось на протяжении последних лет в Государственном научно-исследовательском институте реставрации. Главный акцент сделан на освещении технической стороны деятельности иконописцев-старинщиков, которые стали первыми реставраторами икон в России. Вначале анализируются основные приемы имитации древности на иконах у мстёричей. Описаны способы получения четырех различных типов искусственного кракелюра: 1) грунтового, 2) образованного в верхних слоях красочного слоя и лака, 3) нарисованного, 4) процарапанного острым металлическим инструментом. На конкретных примерах рассматриваются иные методы застаривания восстановленных участков изображения (набрызг краски, механические насечки, покрытие икон «старой» олифой и т.д.). Во второй части статьи описан характер старообрядческих реставрационных вмешательств на невьянских иконах. Делается вывод об ином характере этой деятельности в уральских мастерских: отсутствии практики имитации древности и состаривания икон, а также традиции их полного записывания. На горнозаводском Урале основная деятельность иконописцев-реставраторов в XIX - начале XX в. была направлена на очень деликатное поновление (частичное прописывание в тон авторской живописи) ранее созданных местных уральских икон. Стоит особенно подчеркнуть, что в настоящей публикации впервые обнародованы результаты микроскопного обследования ряда произведений из частных и музейных собраний, подвергшихся «починке» в мастерских указанных центров старообрядчества.

Старообрядчество, «старинная» иконопись, реставрация, кракелюр, иконы-имитации, мстёра, невьянск, экспертиза иконописи

Короткий адрес: https://sciup.org/170205760

IDR: 170205760

Текст научной статьи Основные приёмы старообрядческой реставрации и имитации древней иконописи в XIX - начале ХХ века

В позднем русском иконописании, в той его части, которая была связана со старообрядческими заказами, существовала отдельная уникальная разновидность профессиональной деятельности, так называемая «старинная» иконопись. Она включала в себя исполнение икон-стилизаций, имитаций, а также «починку» древних произведений — то есть их реставрацию с целью восстановления целостности моленного образа как для богослужебной практики, так и нередко для коммерческих целей1.

Одним из крупнейших центров старообрядческого иконописания в XIX – начале ХХ века была Богоявленская слобода Мстёра. Именно оттуда происходила преобладающая часть иконописцев-старинщиков (офени и антикварии их называли также «подфурниками»), которые изготовляли иконные подделки и специализировались на реставрации древних произведений. Лучше других разбирающиеся в стилях, «школах» (т.н. «пошибах») и художественной ценности старых икон, мстёри-чи активно занимались их «починкой». Бóльшую часть древних образов свозили для реставрации в Мстёру офени. Житель села, краевед-исследователь И.А. Голышев, критически настроенный к старообрядцам и их деятельности, отмечал: «Иконы, подделанные у них, очень усовершенствованы, а также и починка древних икон, древние иконы скоробленные или вовсе поврежденные, исправляются старинщиками в том же виде как и были прежде, и наоборот на новонаписанной иконе подделывают старый вид, трещины, места отставания от грунта, скоробленные доски так что трудно узнать, что икона новописанная и буквально относится к древнему времени…»2

Обыкновенно «починка» старых икон завершалась восстановлением утраченных участков изображения. Каких-то общих правил выполнения дописей и их за-старивания не существовало, но все иконописцы-реставраторы стремились максимально скрыть свое вмешательство. Исследователи иконописного промысла в XIX веке утверждали, что в арсенале каждого старинщика имелись свои особые приемы старения иконы. Но, как показали современные исследования иконных имитаций и отреставрированных в то время произведений, основная часть этих приемов была общепринятой3. После «починки» старинная икона приобретала «хорошую» сохранность и имела надлежащий «товарный» вид.

Как известно, основным признаком древности произведений живописи является сеть развитого, естественно образованного кракелюра. Поэтому иконописцы-старинщики особое внимание уделяли наведению трещин в грунте и красочном слое. При обследовании большого количества иконных «контрафакций» и отреставрированных в то время икон было выявлено четыре различных типа искусственно полученного кракелюра: 1) грунтовый, 2) образованный в верхних слоях красочного слоя и лака, 3) нарисованный, 4) процарапанный острым металлическим инструментом. Первый и второй тип встречаются на подделках и иконах-имитациях, в то время как третий и четвертый — в большинстве случаев на восстановленных участках древних икон.

Первый тип искусственного кракелюра, который получали в слое грунта, делится по характеру воздействия на левкас на три разновидности: механический, термический и третий, условно называемый «примесным». При механическом способе получения искусственного кракелюра, описанном еще в публикациях XIX в.4, использовали кусок ткани, которая в дальнейшем выполняла роль паволоки. Ее предварительно растягивали, левкасили, выполняли художественную часть работы, затем произвольно мяли. После этого ткань с живописью, рассеченной сеткой грунтового кракелюра, наклеивали на старую доску. На иконе «Богоматерь Деи-сусная» кракелюр получен именно таким способом (ил. 1). Второй способ получения грунтового кракелюра, термический, основан на эффекте резкого температурного воздействия. Недавно изготовленную икону переносили в какое-то место с повышенной температурой. Резкий перепад температуры вызывал быструю усушку еще не стабилизировавшегося слоя левкаса и его растрескивание. Третий способ менее известен. В левкасную массу перед нанесением на доску добавляли различные вещества — смолы, квасцы, иногда даже яичную скорлупу, — которые при высыхании вызывали резкую усадку грунта. Это, в свою очередь, приводило к образованию искусственных трещин.

Ил. 1.

«Богоматерь Деисусная».

Вторая половина XIX в. Частное собрание.

Общий вид. Фото: В.В. Баранов

Ко второму типу искусственного кракелюра относятся трещинки, которые получали в верхних слоях изображения и в лаковом покрытии. На иконе «Св. Симеон Богоприимец» из собрания Преображенской старообрядческой общины красочный слой рассекают довольно широкие трещины искусственного происхождения (ил. 2). Такой эффект достигался следующим образом. Сначала по левкасу выполнялась первоначальная «роскрышь» разными по цвету локальными участками, как это обычно и происходило при традиционном исполнении иконы. Затем на этот слой наносился лак, по которому выполнялись остальные этапы создания изображения (в данном случае охрения и оживки на личнóм, рисунок волос, верхние слои моделировки одеяний, в том числе золотой ассист на хитоне и гиматии Христа). Так как лак и темперная краска — материалы, в которых процессы высыхания протекают по-разному, то сильная усадка более плотных верхних слоев живописи приводила к появлению широких трещин. Линии вторичного кракелюра рассекали также и верхний слой покрывного лака.

Ил. 2.

Икона «Св. Симеон Богоприимец».

Конец XIX – начало XX в.

Собрание Преображенской старообрядческой общины, Москва.

Фрагмент. Фото: В.В. Баранов

Очень распространенными вариантами имитаций трещин в грунте и красочном слое были третий и четвертый тип кракелюра — рисованный и процарапанный. Именно такой кракелюр часто встречается на иконах, подвергшихся старообрядческой реставрации. На грунтовых чинках или на участках, где авторская живопись была потерта, иконописцы-старинщики дописывали изображение в стиле оригинала и рисовали кистью тонкие линии кракелюра, так как другими способами его в этих случаях получить было нельзя. Кракелюр также предварительно могли процарапать и уже затем прорисовывать по царапинам. Но встречаются и полностью заново созданные новоделы-имитации с «кистевым» кракелюром. Например, таким образом была «состарена» икона «Богоматерь Владимирская», которая принадлежала в XIX в. известному коллекционеру Андрею Михайловичу Постникову5.

Иконы-подделки снабжали и другими следами «долгого» бытования: имитировали вновь залевкашенные утраты авторского грунта, потертости, мелкие «выкрошки» красочного слоя и прописи. На последнем этапе икону покрывали затемненной свежей олифой с добавкой черного или коричневого пигмента, либо старой олифой, снятой с древней иконы. Лучшие образцы иконных «контрафакций» совмещали в себе всю основную часть имитационных приемов и выглядели весьма «убедительно», как, например, икона «Богоматерь с Младенцем» второй половины XIX века (ил. 3).

Ил. 3.

«Богоматерь с Младенцем». Вторая половина XIX в. Частное собрание. Общий вид. Фото: В.В. Баранов

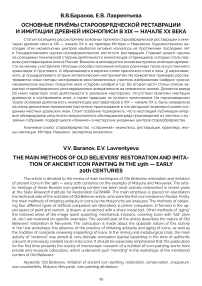

Кроме того, для создания видимости мелких утрат старинщики часто использовали набрызг краски, а также короткие насечки, процарапанные острым инструментом. Подобные приемы были применены, в частности, Г.И. Чириковым на греческой иконе XVII в. «Успение Богоматери» ( ил. 4 ). Выполняя предпродажную реставрацию, Чириков дописал утраченные фигуры апостолов (фигуры с более темными ликами по краям композиции), а посредством набрызга краски, насечек и рисованного кракелюра создал на этих участках иллюзию поверхности старого красочного слоя.

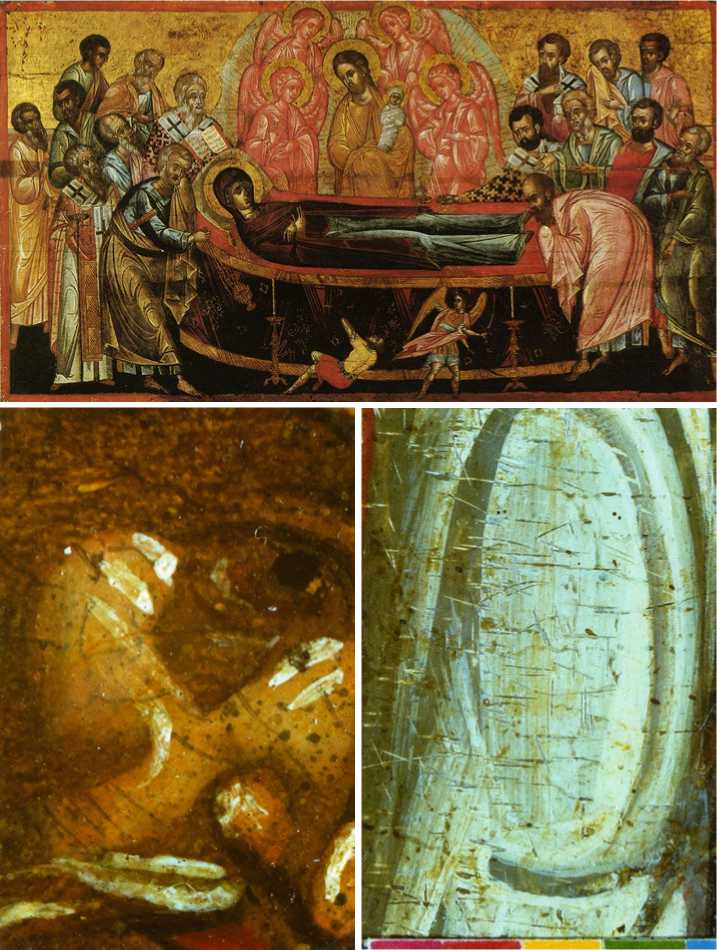

В качестве другого примера старообрядческой реставрации можно назвать икону «Господь Вседержитель» (Приморская государственная картинная галерея), происходящую из собрания уральского старовера Семена Яковлевича Пóносова, перебравшегося в конце XIX века в Приморский край, куда перевез и свою богатую иконную коллекцию6. Такие пигменты, как смальта и искусственный азурит, идентифицированные в авторском красочном слое памятника, свидетельствуют о его датировке второй половиной XVII или началом XVIII века (химический анализ пигментов данной иконы был проведен в Лаборатории физико-химических исследований ГОСНИИР И.Ф. Кадиковой в 2023 г.). Икона довольно сильно поновлена в XIX веке: ее фон и поля записаны, остальные части изображения — лик, руки, нимб, одежда, кодекс — прописаны. На светлых участках отчетливо виден рисованный кракелюр и набрызг темной краски ( ил. 5 ). После завершения «починки» икона была покрыта «состаренной» темной олифой.

Ил. 4.

«Успение Богоматери». XVII в. Государственный исторический музей, Москва.

Общий вид (фото: Поствизантийская живопись. Иконы XV–XVIII веков из собраний Москвы, Сергиева Посада, Твери и Рязани. Каталог выставки. Афины: Домос, 1995. №98) и макросъемка фрагментов (фото: В.В. Баранов)

Ил. 5.

«Господь Вседержитель». Вторая половина XVII – начало XVIII в.

Приморская государственная картинная галерея, Владивосток. Инв. ПКГ КП-940 Ж-235.

Общий вид (фото: архив ПГКГ) и макросъемка фрагментов (фото: Е.В. Лаврентьева)

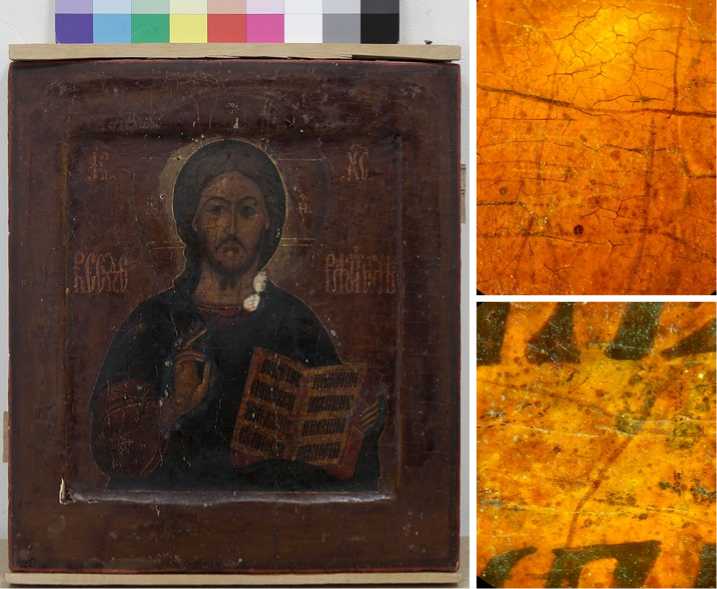

Примером реставрации с большими живописными дополнениями может служить икона «Распятие» первой половины XVII века (Преображенская старообрядческая община), которая претерпела значительное реставрационное вмешательство в конце XIX или в начале ХХ века ( ил. 6 ). В это время старая центральная часть деревянной основы была дополнена досками слева и справа, а также снизу. Значительно увеличившуюся площадь лицевой стороны восполнили двумя крайними фигурами перед Распятием, а также многофигурной композицией внизу с изображением воинов и восставших из гробов праведников в молитвенных позах. Дописи стилистически ориентированы на произведения русской иконописи первой половины XVII в., на время создания древней части композиции. Однако их выдает первоначальная «роскрышь», выполненная более густыми, положенными равномерным слоем красками, а также заученно-ремесленный характер рисунка, более «живоподобно» исполненное личное письмо, активная моделировка объемов фигур и графичная трактовка пробелов на одеждах. На изображении, относящемся к первой половине XVII в., складки одежд выполнены более схематично, в два-три приема. Подслойный рисунок наносился кистью более уверенно, в одно движение. Заливка базового слоя «роскрыши» всех цветовых пятен здесь неравномерная, иногда полупрозрачная. На древних ликах более акцентированы «сильные места» (места оживок личного). Свободным артистичным рисунком выполнены волосы и другие мелкие детали изображения. Как видно, приемы позднего имитационного письма, при всем старании поновителя, всё же отличаются от древнего образца.

Из практики иконописцев-реставраторов известны случаи, когда мастер мог восстановить остальное изображение довольно близко к оригиналу даже по небольшим уцелевшим участкам древней живописи. Икона «Спас Нерукотворный» — яркий пример такого «возобновления»7. От XVII века остались лишь фигуры ангелов, держащих убрус. Всё остальное — допись конца XIХ в., которая довольно точно выдержана в традициях иконописи середины XVII столетия.

Степень приближения к стилистике и технике древнего письма зависела от профессионального опыта, уровня знаточеской насмотренности самого реставратора. Так, например, иконописцем-старинщиком был блестяще «подделан» довольно большой участок (в правой нижней части) на иконе Истомы Савина «Происхождение честных древ Креста» из собрания Государственной Третьяковской галереи (Инв. 24817). Однако материалы красочного слоя и более тонкие нюансы техники письма поздней дописи не удалось привести в полное соответствие со стилем и приемами написания древней части изображения.

Иной характер реставрации свойственен другому крупному старообрядческому центру XVIII — начала XX в. — Невьянску. Как и в случае со Мстёрой, «починка» старых икон здесь была отдельной самостоятельной частью ремесла. Из архивных источников нам известны имена иконников XIX в., которые специализировались на реставрации святых образов8. Это нижнетагильский мастер Федот Германов (Ушаков) и его сын Гавриил, работавшие у знаменитых екатеринбургских купцов-старообрядцев Тарасовых. В их коллекции находились почитаемые в этом регионе ранние невьянские произведения (в том числе авторства прославленных местных художников Г.А. Перетрутова и П.Ф. Заверткина). В счетах Германова, выставленных за работу у Тарасовых, преобладали термины «починка», «переправлено», «перезолочена». Судя по тем же счетам, собственно иконописанием эти ма-стера-поновители практически не занимались.

Ил. 6.

«Распятие». Первая половина XVII в. Преображенское старообрядческое кладбище.

Общий вид и фрагмент.

Фото: В.В. Баранов

Практика восстановления икон на территории горнозаводского Урала обладала своими особенностями, обусловленными историческими обстоятельствами. Во-первых, появление и развитие старообрядческого иконописания на заводах носило локальный и отчасти замкнутый (на первых порах тайный) характер по причине гонений и жестоких наказаний со стороны властей. Произведения древнерусской живописи здесь безусловно бытовали9, но, по всей видимости, в небольшом количестве. С началом широкого строительства металлургических предприятий и ростом старообрядческого населения появляется необходимость в новописанных образах. Так, в 20-е годы XVIII в. художниками-переселенцами из Центральной России закладывается традиция местного иконописания. Со второй половины XVIII столетия иконное дело развивается в основном уже ассимилировавшимися мастерами, работавшими в очень характерной, узнаваемой, самобытной манере. Это ремесло, отвечая духовным нуждам старообрядческой торгово-промышленной верхушки, становится самым значимым художественным явлением на заводах. Во многом поэтому реставрационная деятельность в старообрядческом Невьянске XIX – начала ХХ в. была направлена на «починку» не столько древнерусской иконописи (относительно малочисленной), сколько ранее написанных местных икон. Во-вторых, создававшиеся по заказу обеспеченной и искушенной раскольнической элиты, данные памятники редко предназначались для широкой продажи. В связи с этим у художников отсутствовала необходимость заниматься искусственным состариванием произведений, имитацией древности или «починкой» с вышеописанным комплексом имитационных приемов для их дальнейшего «коммерческого сбыта», хотя о единичных случаях такой практики всё же известно10.

Каковы же были основные приемы реставрации у невьянских староверов. На примере более полусотни исследованных памятников XVIII – XIX вв. можно сделать вывод, что мастера очень бережно, с трепетным благоговением, относились к ранее созданным на заводах иконам и никогда не старались поновить образ полностью (или значительную его часть). В невьянской традиции не практиковалось сплошное записывание произведений. Обычно прописывали только поля с лузгой или только опушь, стараясь повторить аутентичные надписи (названия сюжетов, имена предстоящих или указание даты написания образа). Образцом подобной реставрации может служить икона «Св. Николай Чудотворец» конца XVIII в. из собрания Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», на которой поновитель аккуратно записал поля, оставив первоначальные изображения предстоящих св. Прокопия и мученицы Натальи нетронутыми и, судя по всему, повторив внизу сильно потертую авторскую надпись с годом создания произведения11. Другим примером является крупная икона «Рождество Христово» 1781 года из Нижнетагильского собора Казанского образа Богоматери, где деликатно записана только опушь, а иные вмешательства не выявлены12.

При поновлении нередки были случаи изображения палеосных предстоящих, первоначально отсутствовавших на иконах. Во время «починки» образа «Поклонение Тихвинской иконе Богоматери» 80-х годов XVIII в. были написаны фигуры Св. Иоанна Предтечи и Св. Евдокии, сохраненные во время современного музейного рас-крытия13. Вероятно, так могли звать самих заказчиков «реставрации», владельцев ценной реликвии в XIX веке.

Кроме того, довольно частой практикой было полное или фрагментарное «пе-резолачивание» фонов в ковчегах и нимбов святых (чаще всего сусальным золотом, но иногда и твореным), а после этого прописывание контуров нимбов алой краской на основе красного органического пигмента и надписей внутри. На невьянской иконе «Складень трехстворчатый. Богоматерь Неопалимая Купина. Избранные святые» (1764) из Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева на всех трех створках по авторскому золочению фонов и нимбов святых нанесена тонкая охристая запись, поверх которой — слой твореного золота (позолоченные фрагменты изображений с черневым рисунком не поновлялись)14. Соответственно все надписи на поновительском золочении являются поздними. Поля иконы записаны тонким охристым слоем, по которому повторены авторские надписи, в том числе дата создания образа ( ил. 7 а, б ).

В качестве еще одного примера старообрядческой невьянской реставрации укажем известную крупную икону «Отечество» 1780 года из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств ( ил. 8 а, б ). При ее обследовании удалось выявить следующие вмешательства XIX в.: запись на опуши; киноварные орнаментальные дополнения на надписи верхнего поля; прописи по контурам нимбов, на перекрестии нимба Христа, на некоторых надписях, а также на изображении желтой мандорлы и черной надписи в ней. Все прописи на этой иконе практически тождественны авторскому красочному слою по цвету.

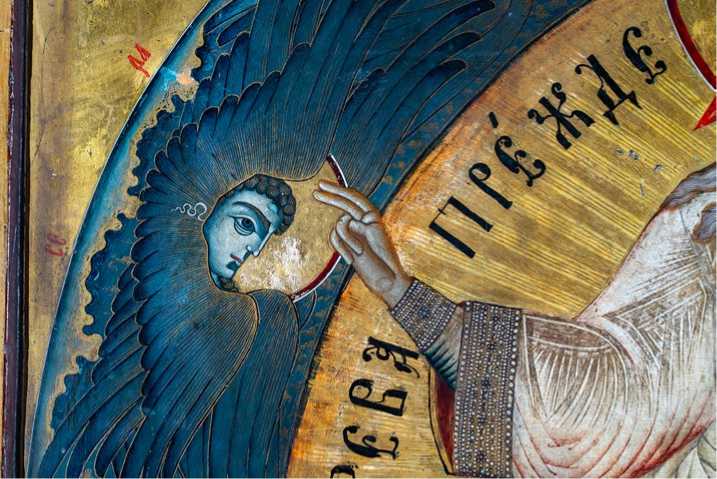

Образцом ранней невьянской иконописи времени творчества прославленных местных мастеров Петра Заверткина и Григория Перетрутова (Седышева) является икона «Богоматерь Всех скорбящих Радость с избранными святыми на полях» (ил. 9). На ней имеются следы тонких прописей, иногда точечных тонировок, посредством которых поновитель стремился максимально завуалировать свою работу и полностью сохранить замысел автора. Реставратор этого произведения мастерски подобрал краски под цвет авторской живописи. Очень близко составленными колерами исполнены прописи на личном письме, на розовых одеждах, на синей тунике Богородицы, на цветах. Золотом продублированы разделки одежд персонажей. Заметить все эти поновления можно только при большом микроскопном увеличении, подтвердить их вторичность и иной состав можно лишь посредством лабораторного исследования, настолько виртуозно они выполнены.

Ил. 7 а.

«Складень трехстворчатый.

Богоматерь Неопалимая Купина.

Избранные святые». 1764 г.

Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, Москва. Инв. ЦМиАР 2330, 1492 – I.

Общий вид. Фото: К.О. Плещунов

Ил. 7 б.

Фрагмент надписи с указанием года создания на иконе «Складень трехстворчатый. Богоматерь Неопалимая Купина. Избранные святые». 1764 г. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, Москва. Инв. ЦМиАР 2330, 1492 – I. Сквозь тонкий слой охристой записи просматриваются авторские черные буквы, продублированные черной краской поверх слоя охры.

Фото: К.О. Плещунов

При всем особом почитании старых икон и уважении к создавшим их мастерам уральские поновители XIX в. использовали современный им арсенал художественных материалов, как и другие иконописцы-реставраторы того времени. Многие дописи выполнены такими пигментами, как натуральный малахит, искусственный ультрамарин, берлинская лазурь, реже реальгар и т. д. Некоторые из них указывают на датировку поновлений. Например, натуральный малахит появляется в невьянской иконописи ближе к концу XVIII в. и начинает активно применяться в XIX веке. А искусственный ультрамарин входит в обиход художников лишь в 30-е годы XIX столетия. Кроме того, к этому времени из палитры поновителей исчезают натуральное индиго, смальта, искусственный азурит, свойственные уральской и в целом всей русской иконописи XVIII века.

***

Ил. 8 а.

Икона «Отечество». 1780 г.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

Инв. ВФ-250.

Общий вид. Фото: К.О. Плещунов

Ил. 8 б.

Икона «Отечество». 1780 г.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

Инв. ВФ-250.

Фрагмент. Фото: К.О. Плещунов

Ил. 9.

«Богоматерь Всех скорбящих Радость с избранными святыми на полях». 20–30-е гг. XVIII в.

Музей «Невьянская икона», Екатеринбург. Инв. НИ-18/180.

Общий вид (Фото: К.О. Плещунов) и макросъемка фрагментов (Фото: Е.В. Лаврентьева).

Стрелками показаны: (1) – авторский красочный слой, (2) – поновительский красочный слой

***

Нами рассмотрены два разных подхода к восстановлению памятников иконописи в старообрядческой художественной традиции XIX – начала ХХ в. Говоря о мстёрской «старинной» иконописи, об имитации древности и «починке» старых образов, можно сделать вывод, что абсолютно безупречные воспроизведения памятников древнерусской живописи, с учетом тонкостей их техники и технологии, у старинщиков XIX – начала XX в. не получались. Хотя в то время они казались внешне убедительными, вполне соответствующими стилистике древних произведений. Это объясняется тем, что приемы письма и материалы, которые использовали иконописцы-старинщики в своей работе, уже далеко отстояли от традиций древнерусской живописи, навыки и приемы работы средневековых мастеров оказались безвозвратно утраченными. Равным образом и реставраторы-поновители горнозаводского Урала, которые с благоговением относились к ранним местным иконам и также стремились не искажать авторский замысел, не могли точно воспроизводить технологию иконописи предшествующих поколений мастеров в силу быстрого замещения устаревших материалов новыми.

Несмотря на эти логичные и закономерные изменения в иконописной практике Нового времени, мы должны помнить, что именно старообрядцам, хранителям и ценителям традиционного иконописания, с их глубоким знаточеством в этой области и особым благоговейным отношением к памятникам «древлего» благочестия мы обязаны появлению отдельного рода профессиональной деятельности иконописцев — реставрации произведений древнерусской живописи. Именно иконописцы-старинщики, прежде всего Мстёры, выработали базовые принципы, приемы работы и рецептуру, которые легли в основу развития реставрационной практики в России. Их по праву можно считать основоположниками отечественной реставрации произведений древнерусской живописи.

Список литературы Основные приёмы старообрядческой реставрации и имитации древней иконописи в XIX - начале ХХ века

- Баранов В. В. Иконопись Мстёры: история, структура промысла, художественные особенности: дис.... канд. искусствоведения. СПб.: [б.и.], 2008. — 306 с.; Он же. Некоторые принципиальные отличия иконных имитаций XIX - начала XX в. и современных подделок // Исследования в консервации культурного наследия / [отв. ред. A.В. Трезвов и др.; сост. О. Л. Фирсова, Л. В. Шестопалова]. Вып. 2. М.: Индрик, 2008. С. 14 - 23; Он же. «Старинная» иконопись Мстёры. Исторический аспект феномена, задачи и проблемы экспертизы // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства. Материалы III науч. конф. 25 -27 ноября 1997 г. М.: «Магнум Аре», 1998. С. 12 - 17.

- Голышев И. А. Богоявленская слобода Мстера. История ея, древности, статистика и этнография // Труды Владимирского губернского статистического комитета. Вып. 4. Владимир: В Тип. Губернского Правления, 1865. С. 104.

- Баранов В. В., Кочетков И. А. Практика реставрации икон в мастерской С.П. Рябушинского // Художественное наследие. Хранение, исследования, реставрация. Вып. 23 (53). М., 2006. С. 35 - 47; Они же. Следы реставрации на иконах собрания И.С. Остроухова // Там же. №26 (56). М., 2013. С. 61 - 68.

- Ровинский Д. А. Обозрение иконописания в России до конца XVII века. М.: Изд-во А. С. Суворина, 1903. С. 80.

- Баранов В. В. Иконопись Мстёры. С. 272. Ил. 13.

- Субботина Е. В. Окладные иконы конца XVIII - начала XX века в собрании Приморской картинной галереи // Искусство Евразии [Электронный журнал]. №2 (25). 2022. С. 150-165. Ил. 33. https://d0i.0rg/10.46748/ARTEURAS.2022.02.015. URL: https://eurasia-art.ru/art/articLe/view/868 (дата обращения: 26.09.2023).

- Баранов В. В. Иконопись Мстёры. С. 281. Ил. 22.

- БайдинВ. И. Заметки об иконописцах-старообрядцах на горных заводах Урала в первой половине - середине XVIII века: новые имена и новое об известных мастерах // Вестник музея «Невьянская икона». Вып. 1. Екатеринбург, 2002. С. 77 - 78.

- Белобородов С. А. «Писан быть сей святый образ в Невьянском заводе». Очерк по истории уральского иконописания. Альбом-каталог частной коллекции B. В. Маслакова. Т. 1. Екатеринбург: Артефакт, 2011. С. 18.

- Там же. С. 46.

- Кадикова И. Ф., Лаврентьева Е. В. Химический состав красок и грунтов как важный аспект атрибуции поздней русской иконописи Уральского региона // Актуальные проблемы теории и истории искусства: Сб. науч. статей. Вып. 13 / под ред. А.В. Захаровой, С.В. Мальцевой, ЕЮ. Станюкович-Денисовой. М.: МГУ имени М.В. Ломоносова; СПб.: НП-Принт, 2023. С. 767 - 780. Ил. 2.

- Лаврентьева Е. В., Кадикова И. Ф., Карпенко В. Ю. Новые данные об оранжевых минеральных пигментах в произведениях невьянской школы иконописи // SecretaArtis. Т. 6, вып. 2. 2023. С. 23-49. Ил. 15. DOI 10.51236/2618-7140-2023-6-2-22-49.

- Лаврентьева Е. В., Кадикова И. Ф. О результатах технологического исследования семи икон из собрания НТМЗ «Горнозаводской Урал» // «Худояровские чтения»: материалы XI Всероссийской научно-практич. конф., 26 - 27 октября 2023 г. Нижний Тагил: Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», 2023. С. 202-208. Ил. 2.

- Церковь Небесная. Изображение соборов святых в русской иконописи XVI - начала ХХ века. Издание, приуроченное к выставке (14 ноября 2018 - 20 января 2019). М.: ЦМиАР, 2020. С. 193. Кат. 44.