Основные принципы диагностики перегрузочной метатарзалгии в поликлинической практике

Автор: Слиняков Л.Ю., Бобров Д.С., Ригин Н.В., Мо Цзяньлиюлнь, Якимов Л.А., Хурцилава Н.Д.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 (15), 2015 года.

Бесплатный доступ

Проблема перегрузочной метатарзалгии малоизученна и в настоящее время не существует единого мнения о диагностике, дифференциальном диагнозе и выборе оптимальной тактики хирургического лечения данной патологии. В обзоре обсуждены вопросы дифференциальной диагностики и частоты встречаемости различных заболеваний, приводящих к возникновению болевого синдрома в переднем отделе стоп.

Перегрузочная метатарзалгия, боль в переднем отделе стопы, диагностическая тактика

Короткий адрес: https://sciup.org/142211385

IDR: 142211385 | УДК: 617.3

Текст научной статьи Основные принципы диагностики перегрузочной метатарзалгии в поликлинической практике

Целью данного исследования было проведение анализа количества первичной или перегрузочной метатарзалгии у пациентов, обращающихся к ортопеду по поводу различных деформаций стоп с учетом дифференциального диагноза с состояниями, имеющими сходную клиническую картину.

Для диагностики метатарзалгии использовались как клинические методы обследования, так и рентгеновское исследование с нагрузкой в прямой и боковой проекции.

Боль в переднем отделе стопы по разным данным составляет от 9,6 до 11,6% среди европейского населения от 10 до 75лет [1].

Боль, возникающая в результате чрезмерного давления на головки плюсневых костей в результате различных патологических структурно-функциональных изменений биомеханики стопы, называется перегрузочной или центральной метатар-залгией и является самостоятельным заболеванием, в то время как боль в переднем отделе стопы при невроме Мортона, остеохондропатии или артрите называется метатарзалгией до тех пор пока не установлен более точный диагноз.

M.Bardelli в своей аналитической статье, посвященной причинам метатарзалгии указывает, что метатарзалгия, обусловленная биомеханическими причинами, составляет 84,4% от всех причин боли в переднем отделе стопы [2].

Дифференциальный диагноз

При сборе анамнеза необходимо узнавать о предшествующих травмах и оперативных вмешательствах, которые могли привести к изменению морфологии стопы, о сахарном диабете и диабетической нейропатии [3].

Клиническое обследование включает в себя осмотр стопы стоя и при ходьбе, оценку связочного аппарата (эластичность связочного аппарата стопы), расположение локальных или диффузных участков гиперкератоза, нарушение чувствительности (онемение, жжение) и периферического пульса, сопутствующие деформации взаиморасположения костей стопы, оценку толщины подкожной жировой клетчатки подошвенной поверхности стопы.

Отмечены случаи, когда пациентам с первичной или перегрузочной метатарзалгией ошибочно ставился диагноз неврома Мортона и назначалось неадекватное лечение, которое в лучшем случае не давало никаких результатов. В дальнейшем такие пациенты получают либо консевативное лечение, либо используют ортопедические супинаторы, использование которых не приносит желаемые результаты.

Важной отличительной особенностью невромы Мортона от метатарзалгии является жжение, онемение или иные ги-поестезии и парестезии. При подозрении на неврому общего межпальцевого нерва, необходимо проведение провоцирующего теста (тест Mulder). Тест заключается в следующем: одной рукой производится сжатие стопы в области головок плюсневых костей при одновременной пальпации другой рукой в межплюсневых промежутках, что вызывает жгучую стреляющую боль или гипоестезию, что и характерно для невромы Мортона [4]. Возможно использование лечебно-диагностического теста с введением местного анестетика в проекцию общего межпальцевого нерва и оценка динамики болевого синдрома. Клинические методы исследования, в большинстве случаев, более информативны, чем УЗИ и МРТ.

В последнее время ситуация по МРТ диагрностике меняется: появляются высокопольные МРТ томографы с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла и сверх высокопольные аппараты с напряженгостью магнитного поля 3 Тесла и более, которые позволяют хорошо визуализировать различные структуры небольшого размера.

Наиболее значимыми клиническими прoявлениями мета-тарзалгии являются боль, локализованная под головкой плюсневой кости, иррадиирущая в пальцы, отек и воспаление мягких тканей по подошвенной или реже тыльной поверхности и неустранимый подошвенный гиперкератоз.

Учитывая, что пальцы контактируют с поверхностью 3⁄4 фазы ходьбы и давление под их кончиками сопоставимо с таковым под головками плюсневых костей, важно учитывать целостность мягкотканных компонентов плюснефалангового сустава при сопутствующей метатарзалгии молоткообразной деформации пальцев.

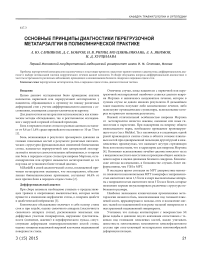

Рис. 1. Неврома Мотрона (периневральный фиброз общего межпальцевого нерва 3 межплюсневого промежутка)

Рис. 2. Неврома Мортона на МРТ T1 режим (обозначена стрелкой)

Рис. 3. Болезнь Фрейберга (болезнь Келлера II) – остеохондропатия головки 2 плюсневой кости

Положительный тест Lachman или тест выдвижного ящика в плюснефаланговом суставе указывает на разрыв связочного аппарата и нестабильность в этом суставе. Тест Lachman проводится следующим образом: одной рукой фиксируется плюс- на в области головок плюсневых костей, а второй рукой между большим и указательным пальцами захватывается проксимальная фаланга пальца исследуемой стопы и осуществляется её вертикальное смещение. Если во время теста проксимальная фаланга смещается к тылу, то это указывает на повреждение связочного аппарата плюснефалангового сустава [5].

Сопутствующая метатарзалгии молоткообразная деформация часто развивается как результат длительной перегрузки и дегенеративного изменения (реже травматического повреждения) стабилизирующих структур плюснефалангового сустава при перегрузочной метатарзалгии, а не как самостоятельное заболевание.

Практически у всех пациентов с молоткообразной деформацией пальцев стоп имелась предшествующая деформации метатарзалгия, что явно указывает на взаимосвязь и последовательность этих заболеваний.

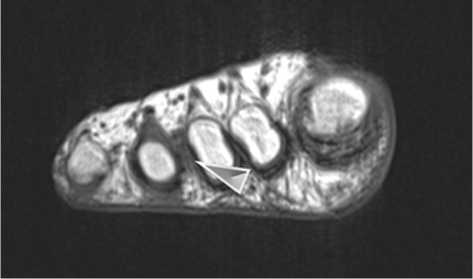

Рис. 4. Гиперкератоз кожи подошвенной поверхности стопы у пациентки с перегрузочной центральной метатарзалгией

Рис. 5 Рентгенограмма пациентки с центральной перегрузочной метатарзалгией, причиной которой является увеличение нагрузки на 2-3 плюсневые кости вследствие ятрогенного уменьшение длинны 1 плюсневой кости и нарушения опорной функции пальцев

Пальпация головок плюсневых костей позволяет выявить смещение жировой подушки или вызвать дискомфорт. Принудительное сгибание пальца в плюсне-фаланговом суставе может привести к натяжению коллатеральных связок и усилить боль при синовиите [5].

Изолированная метатарзалгия пятого луча, вызванная эрозией шейки пятой плюсневой кости, является проявлением ранней стадии ревматоидного артрита. Для ревматоидного артрита характерно постепенное вовлечение в патологический процесс плюснефаланго-вых суставов от пятого к первому[2].

Псориатический артрит вызывает двухсторонний, ассиметричный плюснефаланговый и межфаланговый полиартрит с боковыми эрозиями при отсутствии околосуставного остеопороза и костной пролиферации.

При болезни Фрейберга, в зависимости от стадии процесса, на рентгенограмме будет наблюдаться: уплощение головки на первой стадии, секвестрация головки с образованием отдельных фрагментов на третьей стадии и резорбция некротизированной кости с ремодуляцией головки, приобретающей блюдцеобразную форму [6].

Материалы и методы

Проведено исследoвание 861 пациента, обратившихся клинику по поводу различных патологических изменений стоп. У 63 пациентов выявленная метатар-залгия была самостоятельным заболеванием, что составило 7,3% от общего числа осмотренных.

Комбинированное плоскостопие с молоткообразной деформацией второго и/или третьего пальцев стоп и предшествующей метатарзалгией было выявлено у 140 пациентов, что составило 16,2% от общего числа осмотренных.

Неврома Мортона была причиной боли в переднем отделе стопы лишь у 17 пациентов, что составило 1,9% от общего числа обратившихся пациентов.

У 5 пациентов метатарзалгия была обусловлена ревматоидным артритом, что составило 0,58% от прошедших обследование больных.

Метатарзалгия на фоне псориатического артрита была выявлена у 5 пациентов, что составило 0,58%.

Болезнь Фрейберга с поражением головок плюсневых костей была выявлена у 6 пациентов, что составило 0,69% от общего числа осмотренных.

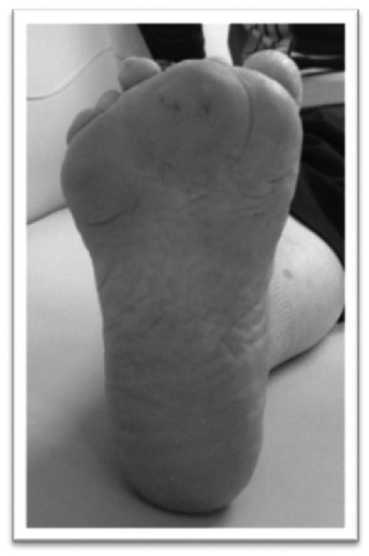

Общее число пациентов с различными видами метатарзал-гии составило 236 человек. (Рис. 5)

Выводы

Проблема данной патологии остается малоизученной, в связи с чем необходимо разработать четкие алгоритмы диагностики и дифференциальной диагностики, которая даст возможность выбрать патогмонически обоснованное лечение и улучшить качество жизни пациентов.

На диаграмме рис. 6 отмечен вклад различных патологических состояний в заболеваемость метатарзалгией. Каждое из этих состояний требует определенной диагностики и соответ-

-

■ Первичная метатарзалгия 7,3%

■ Ревматоидный артрит 0,58%

Псориатический артрит 0,58%

■ Молоткообр.деформация+мета тарзалгия 16,2%

Неврома мортона 1,9%

-

■ Болезнь Фрейберга 0,69%

-

■ Иные заболевания стоп 72,8%

Рис. 6. Структура заболеваемости

■ Ревматоидный артрит 2,17%

■ Псориатический артрит 2,17%

■ Болезнь Фрейберга 2,6%

■ Первичная метатарзалгия 59,3%

■ Молоткообр.деформация +метатарзалгия 27,3%

■ Неврома мортона 7,3%

Рис. 7. Этиопатогенетические варианты метатарзалгий

ствующего лечения. Знание этиопатогенетических вариантов метатарзалгий дает возможность выбрать правильное лечение.

Патогенетическое лечение, основанное на восстановлении анатомии и функции поврежденного плюснефалангового сустава требует хирургического вмешательства, но позволяет снизить частоту рецидивов и улучшить статико-динамическую функцию стoпы.

Список литературы Основные принципы диагностики перегрузочной метатарзалгии в поликлинической практике

- Burzykowski G, Molenberghs D, Abeck E, Haneke E, Hay RJ, Katsambas D et al. High prevalence of foot diseases in Europe: results of the Achilles project. Mycoses 2003; 46: 496-505

- Bardelli M, Turelli L, Scoccianti G. Definition and classification of metatarsalgia. Foot Ankle Surg.2003; 9:79-85.

- DiPreta J. A. Metatarsalgia, Lesser Toe Deformities, and Associated Disorders of the Forefoot//Medical Clinics of North America. -2014. -Т. 98. -№. 2. -С. 233-251.

- G.Andrew Murphy. Lesser toe abnormalities. Metatarsophalangeal joint instability. Campbell's Operative Orthopaedics. Twelfth edition. 3979-3981., 2012.

- Besse J. L. Treatment of Metatarsalgia//European Instructional Lectures. -Springer Berlin Heidelberg, 2012. -С. 223-237.

- Михнович Е.Р. Остеохондропатии. Методические рекомендации. Общая характеристика остеохондропатий /http://radiomed.ru/-2009г. 30 апреля. -Режим доступа: http://radiomed.ru/publications/niekroz-ostieokhondropatii