Основные принципы отбора каменного сырья при производстве орудий в индустрии Чагырской пещеры

Автор: Колобова Ксения Анатольевна, Маркин Сергей Васильевич, Шалагина Алена Владимировна, Шнайдер Светлана Владимировна, Кривошапкин Андрей Иннокентьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Исследование неандертальских адаптационных стратегий становится все более актуальным в последние годы. В результате новых открытий, свидетельствующих о расширении когнитивных способностей неандертальцев, меняется восприятие этого подвида древних гоминин и представление об их трудовых навыках. Комплексы сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая, которые напрямую ассоциируются с популяцией неандертальцев, технико-типологически существенно выделяются на фоне других синхронных комплексов региона. Предлагаемая статья посвящена исследованию основных трендов в изготовлении каменных орудий неандертальцами Горного Алтая в рамках сибирячихинского индустриального варианта. В ней представлены результаты технико-типологического анализа коллекции каменных артефактов из Чагырской пещеры (Северо-Западный Алтай), сопоставленные с результатами петрографического анализа первичного сырья. Проведенное исследование позволило зафиксировать избирательность неандертальцев в использовании каменного сырья для изготовления модифицированных орудий.

Северо-западный алтай, чагырская пещера, неандертальцы, каменная индустрия, петрографический анализ, каменное сырье

Короткий адрес: https://sciup.org/147220083

IDR: 147220083 | УДК: 902/903 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-3-53-61

Текст научной статьи Основные принципы отбора каменного сырья при производстве орудий в индустрии Чагырской пещеры

Спецификой палеолитических комплексов Алтайского региона, которая отличает их от многих памятников каменного века Европы, Ближнего и Среднего Востока, является широкое разнообразие сырьевой базы, использовавшейся для изготовления каменного инвентаря. В условиях доступности разных видов каменного сырья людям при изготовлении орудий приходилось учитывать технологические возможности породы и ее потребительские свойства (регулярность режущего края, его прочность, необходимость подработки). В связи с этим при исследовании палеолитических комплексов Горного Алтая изучение основных принципов отбора каменного сырья древним человеком является важным аспектом археологических исследований.

Чагырская Пещера является опорным памятником сибирячихинской фации среднего палеолита Горного Алтая. Она известна по причине ее многократного посещения (с целью охоты на бизонов?) малочисленной группой географически наиболее восточных неандертальцев в период конца MIS-4 – начала MIS-3 [Деревянко и др., 2015; Васильев, 2013]. Каменная индустрия стоянки характеризуется нуклеусным расщеплением в рамках радиальной и ортогональной операционных цепочек, наряду с производством плосковыпуклых бифасиальных изделий. В орудийных наборах, составляющих до трети определимых категорий, доминируют простые и угловатые скребла, мустьерские остроконечники, бифасиальные скребла и остроконечники. Основу сырьевой базы данной индустрии составляет разнообразный галечный материал р. Чарыш, в русле которой расположена пещера.

Широкое разнообразие первичного материала стало причиной проведения предварительного петрографического анализа для определения основных принципов отбора каменного сырья представителями сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая (пещеры Ча-гырская и Окладникова) [Деревянко и др., 2015]. Для подтверждения выводов предварительного исследования и с целью определения основных трендов в изготовлении каменных орудий неандертальцами Горного Алтая настоящая работа направлена на осуществление детального технико-типологического анализа орудийной коллекции Чагырской Пещеры с обозначением основных закономерностей в отборе каменных пород при изготовлении тех или иных категорий орудий. В таком виде исследование проводится впервые.

Основным инструментом исследования стал атрибутивный подход в рамках технико-типологического метода. Он базируется на выявлении технологически значимых морфологических и метрических признаков каждого артефакта, участвующего в анализе, и исследовании их устойчивых сочетаний. Главными признаками выступали типологическая принадлежность продуктов расщепления и ретушированных орудий, количество элементов вторичной обработки, наличие участка ретуши и его протяженность, метрические параметры сколов и тип каменного сырья.

Памятник локализован в блоке известняков, пораженном разновозрастными тектоническими нарушениями [Елович, Перфильева, 1956]. Главным галечным материалом выступают девонские эффузивы и их измененные разности, чье содержание в современном аллювии превышает 80 %. С Чарышско-Инского блока левые притоки Чарыша поставляют девонские риолитовые и кварцевые порфиры и плагиоклазовые порфириты. Из остальных пород значимая доля приходится на гранитоиды, осадочные породы и роговики - Чарыш пересекает Талицкий гранитоидный массив и вмещающие его ороговикованные терригенные толщи [Кузнецов, 1963; Елкин и др., 1994]. Над пещерой, на 20 м выше входа в нее, на вмещающем ее известняке, под слоем современной почвы обнаружена галька эрозионно-цокольной террасы Чарыша, аналогичная по петрографическому составу его современному аллювию. Это свидетельствует о том, что состав галечника оставался практически одинаковым на протяжении всего времени протекания здесь Чарыша, в том числе в период обитания человека в пещере.

В ходе работы анализировалась коллекция слоя 6в/1 (раскопки 2008 г.) в общем количестве 3 021 экз. Использовались также результаты петрографического анализа сырьевых ресурсов памятника, проведенного канд. геол.-минерал. наук Н. А. Кулик [Деревянко и др., 2015] 1 .

Результаты исследований и обсуждение

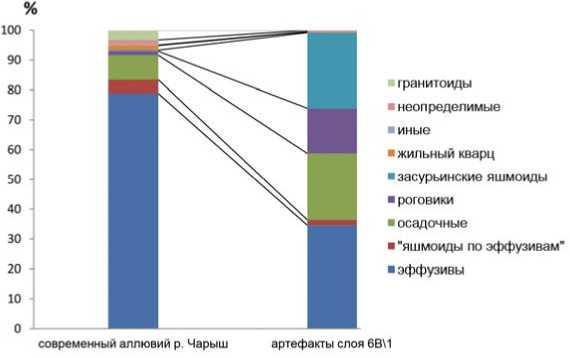

Практически всё сырье в комплексах Чагырской пещеры происходит из источников, располагающихся в непосредственной близости от пещеры - из галечника р. Чарыш, в русле которой она расположена, и с поверхности цокольной террасы. Результаты анализа каменой индустрии показали, что в основном использовалось четыре типа пород: эффузивы и их измененные разности (мелкопорфировые эффузивы измененные, афировые эффузивы, порфириты измененные, яшмоиды по эффузивам), яшмоиды засурьинской свиты, осадочные породы (крупно-, средне- и мелкозернистые песчаники, ороговикованные песчаники, алевро-лито-песчаники, алевролиты песчанистые, алевролиты однородные) и роговики. В небольшом количестве представлены артефакты из жильного кварца, гранитоидов и других пород (рис. 1).

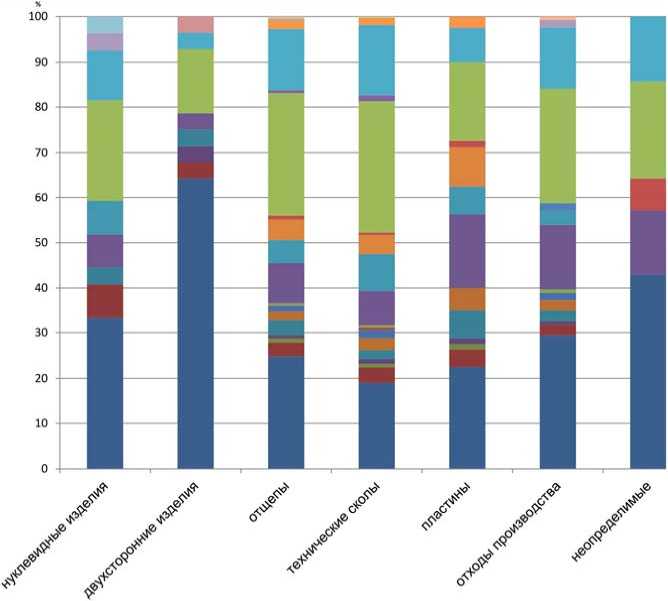

Обращает на себя внимание избирательность, направленная на применение засурьинских яшмоидов, некоторых видов эффузивов (прежде всего, измененных порфиритов), роговиков (особенно, мелкопятнистых роговиков) и осадочных пород (средне- и мелкозернистых песчаников) (рис. 2).

1 Авторы выражают благодарность канд. геол.-минерал. наук Н. А. Кулик за проведенный петрографический анализ сырьевых ресурсов Чагырской Пещеры.

Рис. 1. Петрографический состав современного галечного материала р. Чарыш и комплекса слоя 6в/1 Чагырской Пещеры

Fig. 1. Petrographic composition of the current pebble material of the Charysh river and the 6в/1 layer complex of Chagyrskaya Peshchera

туфопесчаник туфолавы

-

■ сланцы-гнейсы

сланцы

«кварцит

-

■ кварцжилы

-

- • узловатый роговик

-

■ роговик мелкопятнистый

-

■ дайковые

-

■ порфирит измененный

-

■ мелкопорфировый

эффузив измененный

-

■ афировый эффузив

-

■ афировые эффузивы измененные

-

■ песчаник

среднезернистый

-

■ песчаник мелкозернистый

-

■ песчаник крупнозернистый

-

■ песчаник кварцитовидный

-

■ ороговикованный песчаник

-

■ алевролито-песчаник

-

■ алевролит песчанистый

-

■ алевролит однородный

-

■ яшмоид кварцитовидный

-

■ яшмоид по эффузиву

-

■ яшмоид засурьинский

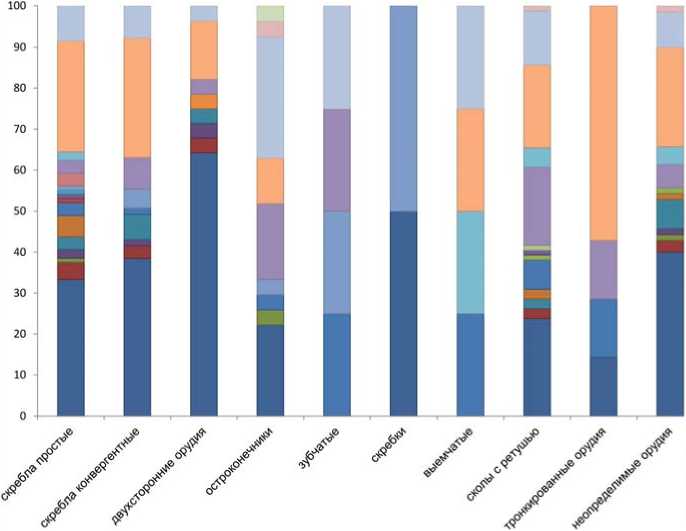

Рис. 2. Распределение артефактов различных категорий по типам сырья в индустрии слоя 6в/1 Чагырской Пещеры

Fig. 2. Distribution of artifacts of various categories by type of raw materials in the industry of the 6в/1 layer of Chagyrskaya Peshchera

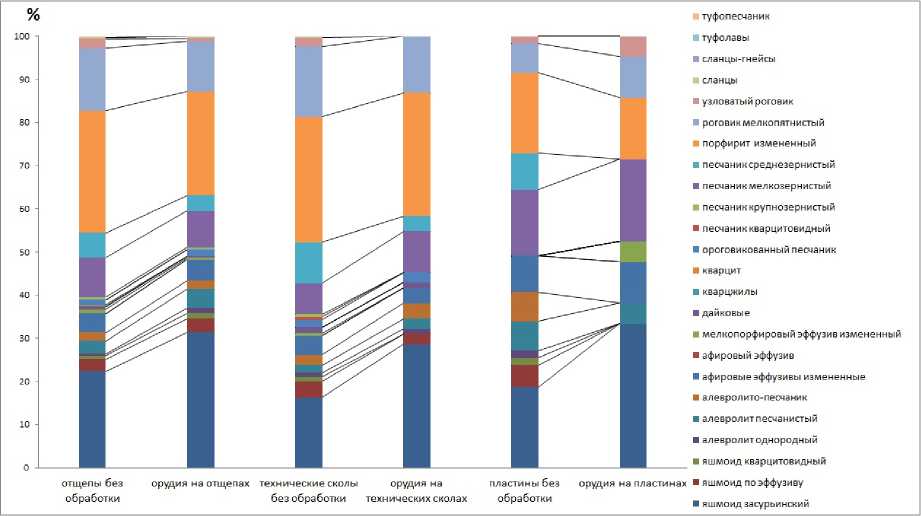

Рис. 3. Петрографический состав сколов и орудий в комплексе слоя 6в/1 Чагырской Пещеры

Fig. 3. Petrographic composition of chips and tools in the complex of the 6в/1 layer of Chagyrskaya Peshchera

Яшмоиды засурьинской свиты [Ивата и др., 1997] в аллювии р. Чарыш составляют 0,4 %, а в коллекции каменных артефактов – от 18 до 64 % в различных категориях артефактов (см. рис. 1; 2). Они представляют собой тонкозернистые, реже мелкозернистые, кварцитовидные породы с твердостью около 7 по шкале Мооса, преимущественно сургучно-коричневого и сургучно-красно-коричневого цвета, а также темные коричневато-серые или коричневаточерные до серых и черных разностей, со слабым восковым, до шелковистого, блеском. Доминирующие в аллювии эффузивы (78,8 %) и, прежде всего, порфириты измененные составляют значительную долю в коллекции каменных предметов – от 14 до 29 % в различных категориях орудий (см. рис. 1; 2). В комплексе слоя 6В/1 наиболее распространенный среди осадочных пород мелкозернистый песчаник – от 3,5 до 16 % в различных категориях изделий (см. рис. 2). Использование роговиков, доля которых в аллювии составляла 1,3 % (см. рис. 1), может объясняться высоким качеством породы: это плотные, однородные мелкозернистые биотит-кордиеритовые разности, в которых метабластовый свежий кордиерит обеспечивал вязкость породы при общей твердости 5,5 по шкале Мооса. При этом роговики мало трещиноваты и хорошо колются. Содержание мелкопятнистых роговиков в коллекции колеблется от 3,5 до 15,5 % (см. рис. 2).

Среди всех категорий артефактов обращает на себя внимание значительная доля двусторонне обработанных орудий, изготовленных на засурьинских яшмоидах, – до 64 % (см. рис. 2). Учитывая, что данное обстоятельство могло быть частным проявлением отбора орудийных основ, нами были сопоставлены сколы, не несущие следов обработки, и сколы с обработкой (рис. 3). В результате зафиксировано несколько тенденций:

-

• наибольшее разнообразие сырья фиксируется в группах сколов без обработки;

-

• во всех категориях орудийных основ значительно возрастает доля изделий из засурь-инских яшмоидов по сравнению с необработанными сколами;

-

• во всех категориях орудийных основ сокращается доля среднезернистых песчаников по сравнению с необработанными сколами.

-

□ узловатый роговик

-

■ роговик мелкопятнистый

-

■ дайковые

-

■ порфирит измененный

-

■ мелкопорфировый эффузив измененный

-

■ афировые эффузивы измененные

-

■ песчаник среднезернистый

-

■ песчаник мелкозернистый

-

■ песчаник крупнозернистый

-

■ ороговикованный песчаник

-

■ апевролито-песчаник

-

■ алевролит песчанистый

-

■ алевролит однородный

-

■ яшмоид кварцитовидный

-

■ яшмоид по зффузиву

-

■ яшмоид засурьинский

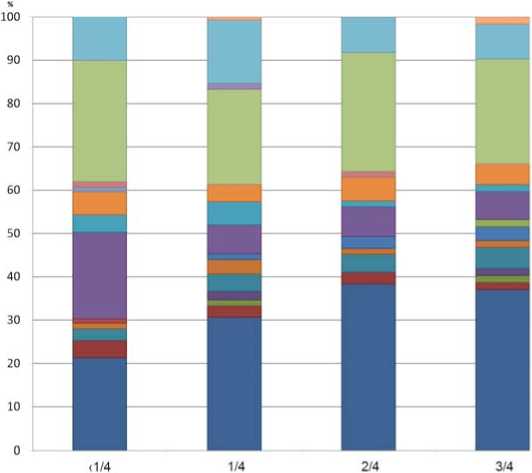

Рис. 4. Распределение орудий из различных типов сырья в зависимости от части периметра, занятого ретушью, в индустрии слоя 6в/1 Чагырской Пещеры

Fig. 4. Distribution of tools from various types of raw materials, depending on the part of the perimeter involved in retouching, in the industry of the 6в/1 layer of Chagyrskaya Peshchera сланцы

узловатый роговик роговик мелкопятнистый порфирит измененный

-

□ песчаник

средн езе рн истый

-

■ песчаник

мелкозернистый

-

■ песчаник

крупнозернистый

-

■ песчаник

кварцитовидный

-

■ ороговикованный песчаник

пкварцит

-

■ дайковые

и мелкопорфировый эффузив измененный

-

■ афировые эффузивы измененные

-

■ алевролито-песчаник

-

■ алевролит песчанистый

-

■ алевролит однородный

-

■ яшмоид кварцитовидный

-

■ яшмоид по зффузиву

-

■ яшмоид засурьинский

Рис. 5. Распределение орудий в индустрии слоя 6в/1 Чагырской пещеры в зависимости от типа сырья

Fig. 5. Distribution of tools in the industry of the 6в/1 layer of Chagyrskaya Peshchera, depending on the type of raw materials

При анализе метрических параметров изделий со вторичной обработкой, изготовленных из различного сырья, не было выявлено ярко выраженных трендов. Основная масса орудий имела длину от 30 до 70 мм, ширину от 22 до 40 мм и толщину от 5 до 20 мм. Но следует отметить, что в большем количестве использовались более мелкие заготовки засурьинских яшмоидов (по сравнению со сколами из других типов сырья).

В ходе анализа орудийных заготовок при сопоставлении петрографических данных с данными по частям периметра орудий, на которых была зафиксирована вторичная обработка, стала видна определенная зависимость. Доля ретушированных изделий на засурьинских яшмоидах возрастала прямо пропорционально увеличению доли предметов с ретушью, занимающей большую часть периметра. Таким образом, если среди орудий, ретушь на которых занимала ¼ часть периметра и менее, доля заготовок из засурьинских яшмоидов составляла 21,3 %, то на артефактах, ретушированных на ¾ периметра заготовки, доля засурьинских яшмоидов достигала 37 % (рис. 4). Из анализа были исключены предметы, ретушированные по всему периметру (в силу их малочисленности).

При изучении распределения заготовок отдельных типов орудий по первичному сырью указанные тенденции в целом подтверждаются, а также отмечаются новые. Наибольшее разнообразие пород фиксировалось среди одинарных скребел и сколов с ретушью (13 видов сырья). В остальных группах для заготовок использовались сколы, выполненные на менее разнообразном сырье. Среди многочисленных категорий изделий со вторичной обработкой очевидна избирательность, направленная на засурьинские яшмоиды и порфирит измененный (рис. 5). Засурьинские яшмоиды предпочтительно использовались для изготовления скребел, особенно в категориях двойных и конвергентных изделий. В этих категориях доля основ из засурьинских яшмоидов составляла 40 и 38,5 % соответственно. Обращает на себя внимание несколько отличный от скребел сырьевой состав различных типов остроконечников, в котором доминируют заготовки на роговике мелкопятнистом, засурьинских яшмоидах и мелкозернистом песчанике.

Некоторые категории орудий, приведенные на рис. 5, являются малочисленными: это зубчатые, скребки, выемчатые, тронкированные. Их количество в отдельных категориях не превышает 9 экз.

Наибольшее разнообразие сырья было зафиксировано в категории сколов, не несущих следов вторичной обработки на своих поверхностях (см. рис. 3). Среди орудий самое большое сырьевое разнообразие демонстрируют экземпляры, подвергшиеся вторичной обработке в наименьшей степени (одинарные скребла и сколы с ретушью), ретушь на которых распространяется не более чем на ¼ часть периметра заготовки (см. рис. 4; 5). С другой стороны, наименьшее сырьевое разнообразие демонстрируют двойные и конвергентные скребла, с ретушью, распространявшейся на ½ и ¾ периметра. Для их изготовления использовались преимущественно засурьинские яшмоиды (см. рис. 4; 5). Среди двусторонне обработанных форм доминировали заготовки из засурьинских яшмоидов (до 64 %) (см. рис. 5).

Заключение

В целом, в ходе технико-типологического анализа коллекции каменных артефактов из слоя 6в/1 Чагырской Пещеры (неандертальцы Горного Алтая в рамках сибирячихинского индустриального варианта), сопоставленного с результатами петрографического анализа первичного сырья из этого памятника, была зафиксирована избирательность неандертальцев в использовании каменного сырья, в результате которого для изготовления формальных интенсивно модифицированных орудий, прежде всего для многолезвийных скребел и двухсторонних форм, использовалось ограниченное количество типов каменного сырья, где преобладали засурьинские яшмоиды.

Список литературы Основные принципы отбора каменного сырья при производстве орудий в индустрии Чагырской пещеры

- Васильев С. К. Фауна крупных млекопитающих из плейстоценовых отложений Чагырской Пещеры (северо-западный Алтай) по материалам раскопок 2007-2011 годов // Археология, этнография и антропология Евразии. 2013. № 1 (53). С. 28-44. 10.1016/j.aeae. 2013.07.003 DOI: 10.1016/j.aeae.2013.07.003

- Деревянко А. П., Маркин С. В., Кулик Н. А., Колобова К. А. Эксплуатация каменного сырья представителями сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. 2015. № 3 (43). С. 3-16. DOI: 10.17746/15630102.2015.43.3.003-016

- Елкин Е. А., Сенников Н. В., Буслов М. М., Язиков А. Ю., Грацианова Р. Т., Бахарев Н. К. Палеогеографические реконструкции западной части Алтае-Саянской области в ордовике, силуре и девоне и их геодинамическая интерпретация // Геология и геофизика. 1994. № 7- 8. С. 118-143

- Елович Е. Л., Перфильева Ю. С. Объяснительная записка к Геологической карте СССР масштаба 1: 200 000. Сер. Алтайская, л. М-44-VI. М.: Госгеолтехиздат, 1956. 84 с

- Ивата К., Сенников Н. В., Буслов М. М., Обут О. Т., Шокальский С. Д., Кузнецов С. А., Ермиков В. Д. Позднекембрийско-раннеордовикский возраст базальтово-кремнисто-тер-ригенной засурьинской свиты // Геология и геофизика. 1997. Т. 38, № 9. С. 1427-1444

- Кузнецов В. А. Тектоническое районирование и основные черты эндогенной металлогении Горного Алтая // Вопросы геологии и металлогении Горного Алтая. Новосибирск: Изд-во СОАН СССР, 1963. С. 7-66