Основные принципы воспитания культуры безопасности жизнедеятельности у студентов высших учебных заведений технического профиля

Автор: Сорокина Л.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1-9 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены социокультурные и психолого педагогические принципы воспитания культуры безопасности жизнедеятельности у студентов высших учебных заведений технического профиля.

Безопасность жизнедеятельности, воспитание, культура

Короткий адрес: https://sciup.org/148199279

IDR: 148199279 | УДК: 614.8.084

Текст научной статьи Основные принципы воспитания культуры безопасности жизнедеятельности у студентов высших учебных заведений технического профиля

Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности, предполагает формирование у студентов высших учебных заведений технического профиля знаний о технических, медицинских, психологических, правовых, физических и иных средствах безопасности, а также обучение необходимым умениям и навыкам по профилактике и преодолению опасных и вредных ситуаций.

В воспитании культуры безопасности жизнедеятельности важную роль играет психологический акцент, т.е. готовность человека к попаданию в опасную ситуацию, которая определяется мировоззренческой, интеллектуальной, коммуникативной, волевой, психологической подготовкой к безопасной жизнедеятельности и самоконтролем.

Мировоззренческая подготовка к безопасной жизнедеятельности предполагает формирование системы обобщенных понятий о причинах возникновения вредных, опасных и экстремальных ситуаций, о взаимосвязи внешних и внутренних факторов возникновения опасности и вредности, о соотношении опасных и вредных факторов в жизни человека, о роли личности в предупреждении и преодолении опасных ситуаций и т.д. [3].

Одним из компонентов мировоззрения являются понятия, которая составляют основу взглядов, т.е. идей, теоретических концепций, принятых человеком в качестве достоверных. Взгляды объясняют взаимосвязь поведения человека с уровнем его безопасности, служат ориентирами в отношениях, оценках, решениях, поступках. Готовности к безопасной жизнедеятельности способствуют убеждения в наличии объективных возможностей для предупреждения и преодоления опасных ситуаций, в способности человека к активным и успешным действиям по распознаванию и прогнозированию опасных ситуаций.

Интеллектуальная подготовка к безопасной

жизнедеятельности направлена на формирование умения решать неординарные проблемы по реализации опыта выживания в конкретных условиях. Умение сформулировать вопрос о причинах опасности, решить проблему и разработать нетрадиционное решение в неожиданной ситуации, также основано на интеллектуальном потенциале личности. При возникновении опасной ситуации необходимо проявлять предусмотрительность, дальновидность и проницательность [1].

Интеллектуальная подготовка базируется на анализе чужого опыта решения такого рода проблем, например, при анализе причин несчастных случаев, при решении специальных проблемных задач (анализ ошибок жертв несчастных случаев, прогнозирование действий людей в экстремальных ситуациях и т.д.), во время дискуссий и мозговых штурмов (нетрадиционное обсуждение опыта профилактики возникновения несчастных случаев), в ходе дидактических игр (имитирующих разнообразные опасные ситуации).

Важнейшим условием воспитания готовности к предупреждению и преодолению опасных ситуаций является коммуникативная подготовка. Основные направления ее следующие:

Формирование мотивации к успешному и безопасному общению с окружающими людьми, готовность к конструктивному разрешению противоречий с коллегами по работе. Конфликтность, склонность к манипулированию другими людьми, стремление к решению собственных проблем за счет окружающих людей понижают шансы на безопасную деятельность.

При воспитании готовности к безопасному общению с людьми, склонными к причинению зла окружающим, важно учить понимать, чувствовать другого человека по его вербальным, невербальным и паралингвистическим средствам общения [1, 3].

Волевая подготовка к предупреждению и преодолению опасных ситуаций предполагает формирование готовности к преодолению препятствий, преодолению трудностей, волевому усилию [1, 3], которое направлено на преодоление субъективной трудности, обусловленной в конечном итоге внешними факторами: страхом, усталостью, нежеланием делать что-то.

В качестве специфического признака воли служат сознательные, целенаправленные усилия, способствующие подчинению жизнедеятельности человека его воле, преодолению трудностей. Условием формирования адекватного самоконтроля в опасных ситуациях является систематическая работа по организации внешнего контроля за поведением в опасных ситуациях. Психологическая подготовка является этапом формирования готовности к экстремальным ситуациям. Ситуация является трудной, если есть расхождение между целью деятельности и реальными возможностями человека. Опыт преодоления трудностей формирует уверенность в своих силах, готовность к самосовершенствованию для того, чтобы облегчить трудные ситуации. Данные ситуации имитируются при проведении деловых игр. Здесь опасности как таковой нет, хотя условно присутствует ее источник, например, неподключенный к электросети прибор. В процессе воспитания целесообразно организовать осмысление личного опыта поведения в реальных опасных ситуациях. Если рискованное поведение остается вне поля зрения руководителей, то это увеличивает риск травм, вероятность гибели людей. Нельзя предельно ограничить возможности людей в самостоятельности для предупреждения любого, даже малейшего шанса возникновения реальной опасности в их жизни, так как это тоже может повлечь негативные последствия. В случае если удается удерживать человека от рискованных действий, например, запугав его возможными последствиями, то, скорее всего, он будет затрудняться в принятии самостоятельных решений, испытывать непреодолимые затруднения в опасных и экстремальных ситуациях. Поскольку готовность к разумному риску является важной предпосылкой безопасного поведения, следует признать необходимость гибкого подхода к таким ситуациям.

Более оправданным представляется подход, основанный на специальном обучении людей поведению в опасных ситуациях, регулировании степени реальности грозящей им опасности, постепенном повышении уровня их самостоятельности. Важно имитировать все основные виды и источники опасности, существующие в реальной жизни [1].

Важным компонентом воспитания культуры безопасности жизнедеятельности являются методы [2]. Догматический метод основан на вну- шающем воздействии при помощи слова, мимики, жестов, наглядных и других средств. В этом случае выводы и оценки воспринимают в готовом виде, без обоснования и объяснения.

Объяснительный метод основан на информировании об источниках вредностей и опасностей, правилах и нормах безопасного поведения. При этом сообщается о том, что именно представляет опасность, что помогает понять причины их возникновения, связи внешних источников опасностей, влияние собственного поведения человека на уровень личной безопасности и т.д.

Репродуктивный метод основан на организации воспроизводящей деятельности. Организуется деятельность по воспроизведению полученных знаний о безопасном поведении и применению формируемых умений и навыков в знакомых ситуациях. Формами реализации данного метода являются лекции, практические и лабораторные занятия.

Частично поисковый метод основан на совместном решении познавательных, практических, коммуникативных, художественных и иных проблем, влияющих на уровень личной безопасности. Преподаватель помогает сформулировать проблему, дает оценку предлагаемым решениям, задает наводящие вопросы. Частично поисковый метод способствует подготовке к самостоятельному применению известных способов безопасного поведения в необычных ситуациях.

Творческий метод основан на организации самостоятельного решения разнообразных проблем обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. В ходе диспутов, дискуссий, мозговых штурмов, деловых игр студенты действуют творчески, самостоятельно находят пути выхода из неординарных, необычных опасных ситуаций. За педагогом сохраняется организующая функция: именно он ставит цели, корректирует работу студентов, подводит итоги.

Эвристический метод обеспечивает максимально высокий уровень самостоятельности и творчества студентов в процессе присвоения и развития культуры личной безопасности. Воспитание переходит в самовоспитание, поскольку основные этапы деятельности осуществляют самостоятельно: ставят цели, выбирают средства, организуют свою деятельность, осуществляют самоконтроль. Педагог выступает в роли консультанта, к которому обращаются чаще всего на начальном или заключительном этапе творческого решения теоретической или практической проблемы безопасности человека.

Систему формирования мотиваций можно определить как систему потребностей, мотивов и целей, которые отражают побуждения к учению, позволяют активно стремиться к пополне- нию общих и профессиональных знаний, к овладению учебно-познавательными и профессиональными умениями [4].

Элементами структурных образований мотивационно-познавательной сферы являются познавательные мотивы, по критерию происхождения познавательные мотивы можно разделить на три группы [4]. В первую группу отнесем те, которые возникают в результате осознания инстинктивных потребностей в познании, самореализации, в постоянном и непрерывном улучшении своего положения. Они присущи любому человеческому индивиду и создают его природный познавательный потенциал. Они создают фундамент мотивационно-познавательной сферы, являются основанием действия, решения или усилия для познавательной деятельности. С расширением социального опыта формируются новые, сложные мотивационные образования, определяющие группу так называемых социогенных мотивов. К ним относятся убеждения, мировоззрение, идеалы, отношение к обществу, представление о себе. Третья группа образуется в результате педагогического воздействия на обучаемых в виде стимулов. В роли их выступают награда, поощрение, похвала, возможности, требования, давление группы, наказание, угроза, эмоциональные воздействия.

Через мотивацию педагогические цели превращаются в психологические; через содержание формируется отношение к учебному предмету, и показывается его ценностная значимость для развития интеллекта и становления специалиста; с помощью побуждающих функций средств педагогической коммуникации актуализируются учебные ситуации и повышается академичес- кая активность; технологические предписания организуют и направляют учебную деятельность и способствуют устранению противоречия между наличием тенденции к деятельности и возможностью ее реализации; систематический контроль используется для формирования социальной ответственности, выражающейся в отношении к учебе, к профессии, к товарищам; результаты контроля с помощью критерия качества применяются для принятия корректирующих и управляющих решений.

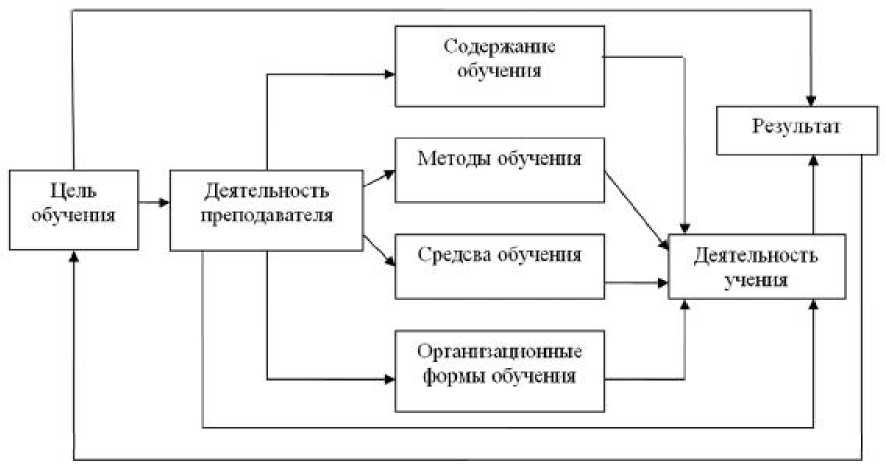

Схематически процесс обучения как целостную систему можно представить как показано на рисунке 1.Системообразующими понятиями процесса обучения выступают цель, преподавание, учение и результат. Переменными составляющими выступают средства управления: содержание, методы обучения, средства управления.

Формированию специалиста, обладающего культурой безопасности жизнедеятельности, умеющего увидеть опасную ситуацию и применить все многообразие способов, средств и методов для достижения безопасности на уровне рефлексов способствует дидактическая модель. Обучение безопасной деятельности и воспитание культуры безопасности жизнедеятельности это формирование системы знаний о безопасной жизнедеятельности, которое происходит в процессе воспитания и обучения на протяжении всего жизненного цикла человека [3]. Оно осуществляется усвоением следующих элементов (рис. 1).

-

- системы знаний об источниках опасности и вредности, их видах (например, о типах опасности, вредных факторов, видах экстремальных ситуаций и т.д.), распространенности, условиях и причинах их возникновения.

Рис. 1. Структура учебного процесса

Рис. 2. Структура культуры безопасности жизнедеятельности

-

- информации о характере действия опасных и вредных факторов на человека в различных условиях.

-

- сведений о типичных ошибках людей, неправильных действиях, которые порождают опасные ситуации или не позволяют человеку предвидеть и преодолеть неблагоприятные последствия внешних факторов опасности и риска.

-

- системы знаний о средствах, способах, правилах, принципах поведения, деятельности по предупреждению и преодолению опасных ситуаций.

-

- информации об условиях, которые следует учитывать при выборе и использовании средств и способов предупреждения и преодоления опасных ситуаций.

Реализация перечисленных элементов осуществляется с помощью структурной модели учета личностного потенциала (рис. 2).

Данная структура культуры безопасности жизнедеятельности внедрена в Самарском го- сударственном техническом университете, что позволило повысить интерес к изучению дисциплины “Безопасность жизнедеятельности” и следовательно повысить качество подготовки студентов.

Список литературы Основные принципы воспитания культуры безопасности жизнедеятельности у студентов высших учебных заведений технического профиля

- Бондарева Е.А., Моссоулина Л.А. Человеческий фактор в обеспечении безопасности труда//Сб. мат. Всероссийской науч. практ. конф. "Промышленная безопасность, современное состояние, перспективы системы управления". Пенза, 6-7 июня 2001. С.31-32.

- Мошкин В.Н. Методы, закономерности и принципы воспитания культуры личной безопасности//Основы Безопасности Жизнедеятельности. 2001. № 2. С.14-20.

- Мошкин В.Н. Мировоззренческая и нравственная подготовка к безопасной жизнедеятельности//Основы безопасности жизнедеятельности. 2000. № 9. С.11-15.

- Чернова Ю.К. Квалитативные технологии обучения: Монография. Тольятти: Изд во Фонда "Развитие через образование", 1998. 149с.