Основные тенденции управления составляющими категории "капитал"

Автор: Данилина Е.И.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Вопросы экономики и управления

Статья в выпуске: 2 (39), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье показаны основные понятия и тенденции развития категории «капитал» с точки зрения отечественных и зарубежных исследователей. Дана характеристика экономических категорий и эко- номических законов и их особенностей в современных условиях. Доказана необходимость выделения глобальной и национальной составляющих в понятии «капитал».

Экономические категории, экономические законы, кризис, стоимость

Короткий адрес: https://sciup.org/14120057

IDR: 14120057

Текст научной статьи Основные тенденции управления составляющими категории "капитал"

П ереход от индустриального общества к постиндустриальному и на инновационный путь развития, а также радикальное обновление отношений собственности и значительное расширение прав хозяйствующих субъектов предполагает существенное изменение системы производственных отношений и сущности отдельных экономических категорий, а также системы хозяйственного механизма, непосредственно влияющей на выполнение поставленных народнохозяйственных задач.

При этом под экономическими категориями понимаются ступени выделения и познания экономической действительности, узловые пункты сети, общие фундаментальные понятия, отражающие наиболее существенные и закономерные связи и отношения этой действительности, воспроизводящие их во всеобщей и наиболее концентрированной форме. Поэтому развитие этих категорий и законов может осуществляться в двух формах. Во-первых, движение в этой сфере есть соотнесение сущности с собой самой, бесконечное углубление от явления к сущности, от сущности первого, так сказать, порядка к сущности второго порядка и так далее без конца. В процессе этого движения, которое является процессом ее определения, сущность не переходит в другую, а соотносится сама с собой, как менее глубокая с более глубокой1. Становление новой формы производства позволяет уточнить и углубить определение законов развития общественно-экономической формации.

Во-вторых, речь идет о развитии и обогащении содержания законов по мере развития бытия. Экономические категории – объективно мыслительные формы для производственных отношений данного исторически определенного общественного способа производства, они столь же вечны, как выражаемые ими отношения, и представляют собой исторический и преходящий продукт. Эти замечания К. Маркса2 верны не только для периодов смены одного способа производства другим. Развитие в рамках перехода от индустриальной к постиндустриальной инновационной экономике также можно выразить только через развитие и превращение понятий. Это развитие приводит к изменению структуры капитала. Возрастает роль авансированных затрат (капиталовложения в производственные фонды, затраты на исследования и разработки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, разведку, охрану и воспроизводство природных ресурсов) по сравнению с текущими, расходов на эксплуатацию продукции по сравнению с ее себестоимостью. В результате модифицируются формы стоимости. Цены все больше базируются не на средневзвешенной себестоимости изделий, а на сопоставлении совокупных затрат и объема удовлетворяемых общественных потребностей. Приэтомучитываются нетолькозатраты на изготовление продукции, а все затраты капитала. Превращение кластеров в основное звено мезоэкономики позволяет обеспечить в их рамках сопоставление полных издержек и конечных результатов производства.

Капитал (фр., англ. – capital , лат. – capitalis – главный) определяется в экономической литературе как богатство, используемое для его собственного увеличения, самовозрастающая стоимость. Его материальным содержанием традиционно признавалось материальное имущество, ценные бумаги, денежные средства3.

Марксистская политическая экономия рассматривает капитал прежде всего не как вещь, а как производственное отношение, специфичное для капитализма, – общественного строя, основой которого является частная собственность на средства производства и противостояние двух классов – владельцев средств производства (буржуазия) и пролетариата (наемных рабочих и служащих). В соответствии с этим капитал определяется как стоимость, которая посредством эксплуатации наемной рабочей силы приносит прибавочную стоимость.

Основой воспроизводства капитала является капитализация, т.е. превращение прибыли (по марксистской методологии – прибавочной стоимости) в дополнительный капитал.

При этом следует различать глобальный капитал, функционирующий на мировом финансовом рынке в форме конвертируемых валют, первичных (выпущенных под реальные активы и секьюритизирующих их стоимость) и производных ценных бумаг (деривативов), секьюритизирующих другие ценные бумаги, и производственный капитал – комплекс активов, используемый производственными организациями (фирмами) для реализации своих стратегических и тактических целей по производству товаров и услуг.

Главной особенностью глобального капитала как воспроизводящегося мирового богатства является то, что в его основе лежит система мировой валюты, механизм ее генерации и обращения. Такой валютой в последние десятилетия стал доллар США. Однако существующая де-факто мировая валюта в отсутствие Закона, ратифицированного большинством парламентов мира, не является легитимной мировой валютой. Народы мира не участвуют в деятельности ФРС США как эмитента долларов, механизм баланса спроса и предложения фактической мировой валюты не является конкурентным и свободным, ее эмиссия не контролируется основными субъектами-пользователями, ФРС США перед ними не отчитывается и не несет ответственности. В результате само существование эффективного глобального капитала, стабильность мирового социально-экономического развития в результате системного кризиса, начавшегося в 2007–2008 гг., оказалась под угрозой.

Как было отмечено на саммите глав 20 ведущих государств мира (апрель 2009 г.)4, радикально новый мировой капитал должен базироваться на новой, легитимной мировой валюте или системе региональных валют и общих правилах макроэкономического и финансового регулирования. Региональные интеграционные объединения должны стать, как уже сделало ЕС, региональными зонами глобального капитала со своими эмиссионными центрами межгосударственных наднациональных расчетно-валютных единиц. Проектируется создание таких единиц в АСЕАН (ACU – Asian Currency Unit), в арабских странах Персидского залива (динар или джуман), в Латинской Америке (Sucre – Sistema Unitario de Compensation Regional), в ЕврАзЭс и СНГ. Формирование всемирной сети регионально-континентальных центров эмиссии и формирования капитала откроет путь к единой мировой валюте, развивающей идею специальных прав заимствования МВФ.

Глобальный финансово-экономический кризис сделал необходимым создание системы функционирования глобального капитала, заменяющей нынешнюю систему монопольного господства США. Хронический дефицит их бюджета, торгового и платежного баланса, избыточная эмиссия долговых обязательств послужили причиной кризиса ( portfolio shock )5. Как показали последние исследования6, классическая и неоклассическая монетарная, а также неокейнсианская теория, модели Ландор-Робинсона, Калески и другие модели сбережения инвестиций не объясняют достаточно адекватно механизм функционирования глобального капитала и причины нынешнего кризиса.

Вторая главная сущностная черта современного капитала – расширение его содержания. Марксистская концепция, включавшая в капитал средства производства, соответствовала условиям индустриальной экономики. Она определяла философские и политические основы марксизма7. Наука, образование, культура рассматривались как общественные производительные силы, не включаемые в капитал. Главной особенностью постиндустриальной, информационной, инновационной экономики является формирование таких категорий, как социальный (человеческий) и инновационный (венчурный) капитал. Они играют определяющую роль в самовозрастании стоимости, приросте ВВП. В последних монографиях по структуре капитала показано, что этот нематериальный капитал определяет конкурентоспособность фирм. В связи с этим изменяется структура собственности и критерии оптимизации капитала8. Венчурный капитал и новые методы управления рисками создают новые модели поведения и управления высокотехнологичным производством9.

Интеграция различных ресурсов и общественных производительных сил, нерыночных по своей природе и не имеющих однозначной стоимостной оценки в связи с невоспроизво-димостью (природные ресурсы) или общественным характером (наука и т.д.), требует формализации прав собственности. В ряде монографий развиваются идеи Э. де Сото о необ- ходимости превращения «мертвого капитала» (термин А. Смита), который не прошел учет, регистрацию и оценку на базе действующих законов и потому не признается банком в качестве залога для кредитования, в «живой капитал». Главным условием этого превращения является признание и закрепление прав собственности.

В России 70% землепользователей не обладают надежными правами собственности. Подэтиучастки нельзя взять кредит, включить их в качестве вклада в капитал, получить адекватную компенсацию при национализации и т.д. Решение этой проблемы в Японии, Тайване, Южной Корее позволило резко увеличить оборот капитала, создать надежную контрактную систему, стабильное налогообложение. В Германии и Франции единая система прав собственности на все виды ресурсов была создана после наполеоновских войн. В Швейцарии до 1908 г. действовало около 180 способов владения имуществом, и страна была беднейшей в Европе. В США до середины ХХ в. действовало до 800 таких способов.

В условиях, когда объекты интеллектуальной собственности не включаются в состав капитала, это оказывает отрицательное влияние на эффективность воспроизводства оборотного капитала, особенно в высокотехнологичных отраслях, в которых в основном создается интеллектуальный капитал. Однако он в настоящее время капиталом не признается, не оценивается в составе активов и не может служить залогом при получении кредита. Кроме того, в высокотехнологичных отраслях затраты на заработную плату занимают более высокий удельный вес в себестоимости продукции по сравнению с другими отраслями. Поскольку заработная плата входит в состав добавленной стоимости, то налог на ее величину в этих отраслях в наибольшей степени уменьшает источники для формирования собственного оборотного капитала. Кроме того, высокотехнологичные отрасли понесут наибольший ущерб в связи с увеличением с 2011 г. страховых платежей пропорционально фонду оплаты труда.

В ряде работ исследуютсяспособы создания стоимости и формирования капитала с помощью оценки и защиты прав собственности на бренд и другие нематериальные активы10, формы международной отчетности, позволяющие оценить и защитить права собственности на все виды активов11. Специальные исследования посвящены многофакторному моделированию риска, связанного с расширением состава оборотного капитала за счет различных финансовых потоков и кредитных отношений. Теория принятия решений в области управления оборотными активами стала важным разделом финансовой науки12.

Можно привести пример о рыбном комплексе. В условиях кризиса рыбопромысловые компании не могут получить кредит на строительство и оснащение современных судов (их средняя цена – 150 тыс. долл.) из-за отсутствия соответствующего залога. Переход с 2009 г. с ежегодного на 10-летний срок выдачи квот на добычу биоресурсов позволяет выпустить под эти квоты ценные бумаги, выступающие в качестве надежного залога. Таким образом, секьюритизация превращает мертвый капитал в живой. Такой же эффект даст выпуск ценных бумаг под зарегистрированную и оцененную интеллектуальную собственность, природные ресурсы, в том числе экологически чистые участки для отдыха, туризма, охоты, рыболовства и т.д.

В последние годы вышел ряд монографий по теории оценки, прогнозирования, легализации и защиты материальных и нематериальных активов, которые до сих пор не включались в состав капитала. Предложены методы оценки их балансовой ( book value ) и рыночной стоимости ( market value ) с учетом инфляции и различных рисков13.

Термин «капитал» имеет неоднозначную трактовку в отечественной и зарубежной научной литературе. Согласно первому подходу капитал – имущество собственников предприятия, оцененное в балансе в виде акционерного капитала, эмиссионного дохода и нераспределенной прибыли. Величина капитала рассчитывается как разница между стоимостной оценкой актива фирмы и ее задолженностью перед третьими лицами (кредиторы, государство, собственные работники и др.). В зависимости от того, какие оценки используются в расчете – учетные или рыночные – величина капитала может быть исчислена по-разному.

Согласно второму подходу, под капиталом понимают материальные активы предприятия (основные средства, инвентарь и т.д.). В более широкой трактовке под капиталом понимают все долгосрочные источники средств. Здесь термин «капитал» используется по отношению как к источникам средств, так и к активам. Характеризуя источники, говорят о «пассивном капитале», подразделяя его на собственный и привлеченный (заемный), а характеризуя активы – об «активном капитале», подразделяя его на основной (долгосрочные активы, включая незавершенное строительство) и оборотный капитал14.

В более узкой трактовке капитал – сумма средств, принадлежащих лицу или группе лиц, выраженная в стоимости зданий, оборудования, земли (основной капитал), сырья, топлива, заработной платы работников (оборотный капитал). Капитал как совокупные ресурсы, используемые в бизнесе15, представляет его материально-вещественную трактовку.

Управление использованием оборотного капитала составляет наиболее обширную часть управления использованием производственного капитала. Это связано с большим количеством элементов активов, формируемых за счет оборотного капитала, требующих индивидуализации управления; высокой динамикой трансформации видов оборотного капитала, его высокой ролью в обеспечении платежеспособности, рентабельности и других целевых результатов финансовой деятельности предприятия.

В современной теории выделяются два подхода к понятию «оборотный капитал». Часть экономистов считает, что оборотный капиталхарактеризует сумму оборотных активов предприятия, уменьшенную на сумму его финансовых обязательств в форме совокупной кредиторской задолженности (часть оборотных активов, сформированных за счет кредиторской задолженности, уменьшает потребность в оборотном капитале предприятия). «Оборотный капитал определяется как часть производительного капитала, стоимость которого полностью переносится на произведенный товар и возвращается в денежную форму после его реализации, а также как превышение текущих активов над краткосрочными обязательствами, позволяющее компании финансировать свои постоянные операции (фонды), которые могут быть быстро трансформированы в деньги. Оборотный капитал формируется из денежных средств, легко реализуемых ценных бумаг, дебиторской задолженности, материально-производственных запасов, готовой продукции, незавершенного производства, комплектующих изделий и расходов будущих периодов»16. В оборотный капитал здесь не включена краткосрочная задолженность. Чистый оборотный капитал определяется как разница между текущими активами и текущими обязательствами.

В.В. Ковалев17 определяет оборотные средства и оборотный капитал как синонимы, как активы предприятия, возобновляемые с определенной регулярностью для обеспече- ния текущей деятельности, вложения в которые как минимум однократно оборачиваются в течение года или одного производственного цикла. По его мнению, использование термина «капитал» для характеристики активов имеет серьезное обоснование, так как характеризует не предметно-вещественную природу оборотных активов, а величину денежных средств, вложенных в эти активы. Аналогичную позицию занимают и другие авторы18. Другие иссле-дователи19 усматривают различие между ними в том, «...что под оборотным капиталом следует понимать стоимость, полностью включаемую в цену производимой продукции, а под оборотными средствами – всего лишь сумму средств, необходимую для нормальной организации производства». Данное утверждение нам представляется некорректным, поскольку в цену производимой продукции входит и стоимость основного капитала в виде амортизационных отчислений с той лишь разницей, что ее включение в затраты, а через них и в цену, происходит в течение нескольких производственных циклов.

На бухгалтерском языке оборотным капиталом обычно называют разность оборотных средств и краткосрочных обязательств. Однако это определение включает статьи, которые могут быть недоступны для нужд оборотного капитала (например, денежные средства или краткосрочные финансовые вложения, сохраняемые для срочной оплаты основных средств или других долгосрочных капиталовложений). Иногда оборотные средства сами по себе называются валовым оборотным капиталом, а разность между оборотными средствами и краткосрочными обязательствами – чистым оборотным капиталом. При этом в суммарном выражении объем оборотного капитала и оборотных активов предприятия совпадают, хотя выделяются обязательства корпорации, подлежащие уплате в течение одного года или одного операционного цикла (в зависимости от того, что продолжительнее). Недостаток этого определения в том, что оборотный капитал не отличается от чистого оборотного капитала. Так, Б.А. Райзберг и Л.Ш. Лозовский20 определяют оборотный капитал как наиболее подвижную часть капитала предприятия, которая, в отличие от основного капитала, является более текучей и легко трансформируемой в денежные средства. Оборотный капитал отождествляется с оборотными фондами предприятия, а с точки зрения бухгалтерского баланса представляет собой превышение текущих активов компании над ее краткосрочными обязательствами. Это определение исходит из узкого, микроэкономического понимания природы предприятия.

Вторая часть экономистов считает, что оборотный капитал характеризует общую сумму капитала, авансированного во все виды оборотных активов предприятия. Это мобильные активы предприятия, которые являются денежными средствами или могут быть обращены в них в течение года или одного производственного цикла. При этом как синонимы рассматриваются оборотные средства, оборотный капитал и оборотные активы, собственные оборотные средства, чистые оборотные активы и чистый оборотный капитал21. По нашему мне-нию,отождествлениеоборотныхсредств соборотным капиталомможетбыть правомерным, если в их состав будут включены, кроме оборотных фондов, также фонды обращения, перенесенная стоимость основного капитала, трудовых ресурсов и вновь созданная стоимость.

Традиционно оборотные средства трактуются как «совокупность денежных средств, авансируемых для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих непрерывный кругооборот денежных средств»22. Данное определение встречается у многих других авторов и с некоторыми модификациями вошло в разные учебники. Некоторые исследователи данной экономической категории отождествляют оборотные средства с активами или с оборотными фондами. Так, А.С. Паламарчук23 утверждает, что «Активы предприятия, которые в результате его хозяйственной деятельности полностью переносят свою стоимость на готовый продукт, принимают однократное участие в процессе производства, изменяя или теряя при этом натурально-вещественную форму, называются оборотными средствами». Аналогичную позицию занимают и другие экономисты, которые исключают из состава оборотных средств фонды обращения. Мнение о том, что оборотные средства переносят свою стоимость на создаваемую продукцию и, следовательно, расходуются, поддерживают также О.Е. Ефимова и С.В. Палкин24, а также Л.А. Хаматова25, А. Золота-рев26. В экономической литературе указанная точка зрения была подвергнута, как нам представляется, убедительной критике. В отличие от оборотных фондов, «оборотные средства не расходуются, не затрачиваются, а авансируются, возвращаясь после окончания одного кругооборота и вступая в следующий»27.

Указанной точки зрения придерживаются и многие другие авторы, в том числе Н. Ли-сициан28, О.А. Мищенко29; М.И. Литвин30, В.В. Короткова, Н.А. Залевская31. Если бы оборотные средства расходовались и потреблялись в течение одного производственного цикла, то их следовало бы возобновлять к началу каждого кругооборота средств. Свойством переносить свою стоимость обладают, наряду с основными, оборотные производственные фонды. Что же касается оборотных средств, то они должны постоянно сохраняться вобороте, изменяясь в объеме в соответствии с изменениями условий производства, тогда как их иммобилизация считается негативным моментом в деятельности предприятий. Таким образом, в данном случае имеет место смешивание двух родственных, но различных экономических категорий, а именно оборотных производственных фондов и оборотных средств.

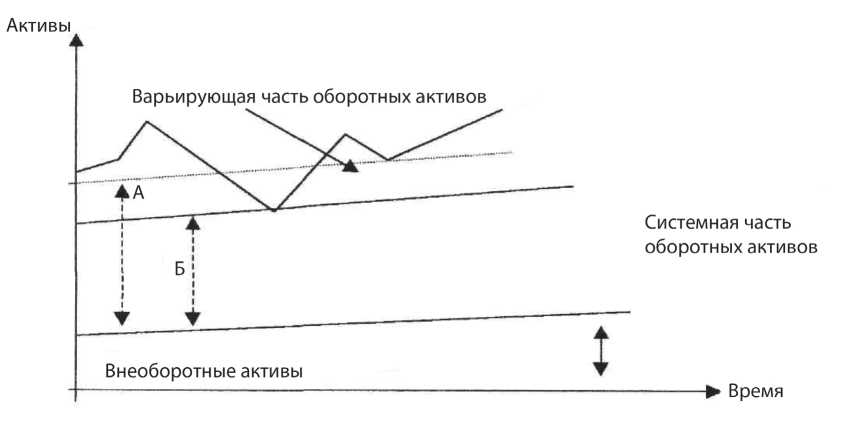

В экономической литературе появились такие понятия, как «постоянный оборотный капитал» и «переменный оборотный капитал». Они встречаются у таких авторов, как Л.А. Ха-матова32, И.В. Пещанская33, А.Б. Покровский34, Н.В. Мирошник35, Е.А. Гришина и др. Причем под постоянным оборотным капиталом в одном случае понимается «часть оборотного капитала, потребность в котором относительно постоянна в течение всего операционного цикла». Во втором случае он трактуется как «минимум оборотного капитала, необходимый для осуществления текущей деятельности». Что касается переменного оборотного капитала, то он характеризуется как «часть оборотного капитала, дополнительная потребность в котором возникает в пиковые периоды или в качестве страхового запаса»36 (рис.).

Рис. Классификация оборотного капитала

По нашему мнению, постоянный оборотный капитал в указанной трактовке представляет не что иное, как норматив оборотных средств в том понимании, которое существовало во времена плановой экономики, т.е. это минимальная сумма средств, которая необходима для обеспечения непрерывности производства. Одновременно возмещение дополнительных, разовых потребностей, должно осуществляться за счет привлечения заемных средств. Таким образом, в данном случае имеет место подмена понятий, что, видимо, объясняется исключением в последние годы нормирования из практики хозяйственной деятельности предприятий и что уже отмечалось в экономической литературе37.

Для раскрытиясущности экономических категорий«оборотный капитал»и«оборотные средства» необходимо обосновать их цель и назначение, а также их общность и различие, и возможность включения в их состав различных элементов. В настоящее время большинство авторов усматривает назначение оборотных средств в обеспечении непрерывности производства. Объясняется это особенностями движения оборотных фондов как составного элемента оборотных средств. Потребность в них возникает гораздо чаще, поскольку они переносят свою стоимость в течение одного цикла, должны возобновляться в натуральной форме после завершения каждого кругооборота средств и должны быть наготове перед началом каждого производственного цикла. Что касается основных фондов, то они переносят свою стоимость постепенно, многократно участвуют в производственных циклах и необходимость их замены возникает гораздо реже. Однако если принять во внимание достаточно длительный период, то потребность в обновлении основных фондов существует и в случае неудовлетворительного решения этого вопроса может стать причиной остановки производства. Аналогичное можно сказать и в отношении рабочей силы, сроки участия которой в производственном процессе обусловлены договором найма. На основе изложенного можно сделать вывод, что наличие указанных особенностей в функционировании оборотных средств не дает оснований возводить непрерывность в число закономерностей, характеризующих рассматриваемую экономическую категорию. Эту особенность следует считать определяющей применительно к оборотным фондам, а точнее, к производственным запасам как важнейшей составной части оборотных средств, а не ко всей этой категории.

Среди ученых-экономистов отсутствует единство взглядов на причины объединения оборотных производственных фондов с фондами обращения в единую категорию «оборотные средства». Среди причин включения в состав оборотных средств их различных элементов называют единство социально-экономического содержания оборотных фондов и фондов обращения, единые требования учета, планирования и финансирования, предъявляемые к различным составным частям, входящим в состав оборотных средств, а также необходимость платежно-расчетного обслуживания кругооборота стоимости и усиление общественного характера современного производства. При этом функция непрерывности производства, осуществляемая с помощью производственных запасов, переносится на все оборотные средства, в чем и усматривается их основное предназначение, а также в необходимости ускорения оборота.

Нам представляется, не это является главным в определении рассматриваемой категории, а как раз еще существующая обособленность предприятий, в рамках которых и осуществляются индивидуальные обороты средств. В пользу такого вывода свидетельствует значительная зависимость пополнения оборотных средств,как,впрочем,и других фондов, не входящих в рассматриваемую категорию, из получаемых результатов работы предприятия.

Оборотный капитал можно классифицировать в зависимости от фазы производственного цикла (постоянный и переменный) и от принадлежности оборотного капитала – собственный уставной (средства от продажи акций и паевые взносы); прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия; резервы, накопленные предприятием; прочие взносы юридических и физических лиц, заемный оборотный капитал, краткосрочные и долгосрочные заемные средства.

При организации фирмы ее капитал формируется не только из взносов в денежной форме. Все чаще в качестве вкладов вносятся материально-вещественные факторы производства, включая земельные участки, ценные бумаги и нематериальные активы, прежде всего лицензии на право использования интеллектуальной собственности (патентов на изобретения и т.д.), ноу-хау, промышленных образцов, товарных знаков и т.д.

Оплаченный уставный капитал определяет размер собственных финансовых ресурсов фирмы, которые используются на приобретение средств труда и нематериальных активов, финансирование текущих затрат на производство и реализацию продукции, приобретение акций, облигаций и других ценных бумаг. В условиях глобализации все более важным источником финансовых ресурсов становятся заемные средства. Их отношение к собственным – кредитное плечо (леверидж) – в современных условиях определяет потенциальные источники поступления капитала в виде прибыли от реализации продукции и имущества, доходов от финансовых операций, дивидендов и процентов по ценным бумагам. В то же время леверидж определяет финансовый риск, т.е. вероятность неполучения ожидаемых доходов и утраты капитала.

В отечественной теории и практике сложилась классификация производственного капитала исходя из его материально-вещественного состава. При этом выделяются оборотные средства – денежные ресурсы, авансируемые в оборотные производственные фонды (производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов) и фонды обращения (готовая и отгруженная продукция, денежные средства, дебиторская задолженность), и основные средства, инвестированные на приобретение и создание средств труда и нематериальных активов.

Этот подход соответствует условиям индустриальной экономики, когда фирма выступала как микроэкономическая категория. Ее функции состояли в производстве и реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с планом (при административно-командной экономике) или собственной маркетинговой программой. В постиндустриальной экономике фирма все чаще выступает как мезоэкономическая категория. Она организует межотраслевые технологические цепи (сети, кластеры), которые реализуют конечную продукцию, удовлетворяя, часто в комплексе, запросы определенной группы потребителей, либо заключает с организаторами цикла (сети) долгосрочные контракты на разработку и производство комплектующих изделий, услуг и т.д. В результате фирма выступает не только как товаропроизводитель, но и как участник целого спектра финансово-хозяйственных отношений со многими, в том числе зарубежными, финансовыми и нефинансовыми организациями.

В теории и практике хозяйственной деятельности необходимо различать основные и оборотные производственные фонды, критерием деления которых является характер перенесения стоимости, постепенный в течение многих производственных циклов, соответственно, у первых и в течение одного производственного цикла – у вторых.

Одновременно в современных условиях разделение капитала на основной и оборотный определяется не их материально-вещественным составом, а условиями воспроизводства. Их характеризуют два основных критерия: ликвидность, т.е. возможность обращения в наличность, завершения воспроизводственного цикла в течение срока финансовой отчетности (одного года) и лимитированный правилами этой отчетности срок эксплуатации. Развиваемая в данной работе концепция воспроизводства оборотного капитала исходит из того, что условия воспроизводства капитала определяет длительность его авансирования (иммобилизации), т.е. невозможности использования по другим направлениям до завершения периода обращения капитала.

С этих позиций производственный капитал фирмы представляют ее активы – хозяйственные средства, имеющие способность к самовозрастанию стоимости. Они делятся на внеоборотные (основные средства, нематериальные активы, долгосрочные инвестиции в основные средства и нематериальные активы) и оборотные. Внеоборотные средства являются основным капиталом фирмы. К нему относятся не только средства труда (здания, машины, оборудование и т.д.), но и все действующие амортизируемые активы (их срок воспроизводства и обращения превышает один год), затраты на приобретение таких активов и затраты на незавершенное строительство.

Соответственно, оборотный капитал – денежные средства, авансируемые на покрытие текущих расходов фирмы, связанных с производством продукции (работ, услуг), и на ее финансовую деятельность, цикл воспроизводства (обращения) которых не превышает одного года. В состав оборотного капитала входят, таким образом, все краткосрочные по длительности воспроизводства активы – не только запасы, незавершенное производство, готовая продукция, денежные средства и дебиторская задолженность, но и краткосрочные финансовые вложения – займы другим организациям, приобретение ценных бумаг с целью их продажи в течение года, покупка собственных акций и облигаций на фондовом рынке и у акционеров (инвесторов), инвестиции в зависимые (аффилированные) компании.

Как будет показано далее, доля этих элементов оборотного капитала в условиях глобализации и кластеризации экономики резко увеличивается. Кластеризация означает переход от отраслевой организации, при которой критерием специализации фирм является производимая продукция (исходное сырье, технологии его обработки, состав оборудования), к кластерной (сетевой) организации, при которой критерием специализации становится круг потребителей, обслуживаемый сегмент рынка.

Современные американские экономисты исходят из расширенного по сравнению с российскими традициями понимания оборотного капитала, предлагая более дробное, развернутое перечисление его элементов. Российские экономисты также все чаще относят к основному капиталу все внеоборотные активы, а не только средства труда (основные фонды, сохраняющие свою материально-вещественную форму, многократно участвуя в производственном процессе и постепенно, по мере износа, перенося свою стоимость на готовую продукцию). Под основным капиталом при этом понимаются основные средства, инвестированные на приобретение и создание не только средств труда, но и нематериальных акти-вов38. Оборотные средства при этом становятся адекватными оборотным активам и включают не только оборотные фонды и фонды обращения, но и краткосрочные финансовые вложения39. Это конкретизирует определение оборотного капитала как экономической категории.

Экономические категории – ступени выделения и познания экономической действительности, узловые пункты сети, общие фундаментальные понятия, отражающие наиболее существенные и закономерные связи и отношения этой действительности, воспроизводящие их во всеобщей и наиболее концентрированной форме. Поэтому развитие этих категорий и законов может осуществляться в двух формах. Во-первых, движение в этой сфере есть соотнесение сущности с самой собой, бесконечное углубление от явления к сущности, от сущности первого, так сказать, порядка к сущности второго порядка и т.д. без конца. В процессе этого движения, которое является процессом ее определения, сущность не переходит в другую, а соотносится сама с собой, как менее глубокая с более глубокой40. Становление новой формы производства позволяет уточнить и углубить определение законов развития общественно-экономической формации.

Во-вторых, речь идет о развитии и обогащении содержания законов по мере развития бытия. Экономические категории – объективно мыслительные формы для производствен-ныхотношенийданного исторически определенногообщественногоспособа производства, они столь же вечны, как выражаемые ими отношения, и представляют собой исторический и преходящий продукт. Эти замечания К. Маркса41 верны не только для периодов смены одного способа производства другим. Развитие в рамках перехода от индустриальной к постиндустриальной инновационной экономике также можно выразить только через развитие и превращение понятий. Это развитие приводит к изменению структуры капитала. Возрастает роль авансированных затрат(капиталовложения в производственные фонды, затраты на исследования и разработки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, разведку, охрану и воспроизводство природных ресурсов) по сравнению с текущими, расходов на эксплуатацию продукции по сравнению с ее себестоимостью. В результате модифицируются формы стоимости. Цены все больше базируются не на средневзвешенной себе- стоимости изделий, а на сопоставлении совокупных затрат и объема удовлетворяемых общественных потребностей. При этом учитываются не только затраты на изготовление продукции, а все затраты капитала. Превращение кластеров в основное звено мезоэкономики позволяет обеспечить в их рамках сопоставление полных издержек и конечных результатов производства.

Таким образом, в понятии «капитал» следует выделить глобальную и национальную составляющие. При этом в основе функционирования глобального капитала должна находиться мировая легитимная валюта или система региональных валют.

Список литературы Основные тенденции управления составляющими категории "капитал"

- Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - М., 1998. - 1280 с.

- Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 800 с.

- Ефимова О.В., Палкин С.В. Балансовый способ оценки потребности в оборотных средствах на предприятиях по ремонту подвижного состава // Экономика железных дорог. - 2003. - № 1. - С. 45-50.

- Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 768 с.

- Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 432 с.