Основные тренды внутренней миграции населения России

Автор: Будилов Александр Павлович

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Социальное развитие территорий

Статья в выпуске: 4 (49), 2019 года.

Бесплатный доступ

Изучение миграционного движения и прежде всего внутренней миграции является востребованной темой научных исследований, так как неконтролируемость переселений приводит к изменению количественных и качественных параметров населения, нарушению демографического баланса территорий. Целью статьи стал анализ внутренней миграции в России, ее масштабов и потоков, а также выделение ее главных трендов. Исследование проведено на основе статистических данных о миграционном движении Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, а также статистических служб других государств. В результате проведенного исследования определено, что современная миграционная обстановка характеризуется ростом валовых показателей миграции. Благодаря международной миграции Россия в условиях демографического спада может полностью компенсировать естественную убыль населения. В области внутренней миграции складывается неоднозначная ситуация: население страны характеризуется более низкой территориальной мобильностью в сравнении с развитыми странами, сохраняется центростремительный характер миграции в двух формах (из села в город, из периферии в «центр»). Происходит снижение доли и численности сельского населения, масштабы «Западного дрейфа» не снижаются, а наоборот, увеличиваются, происходит пространственное сжатие заселенного пространства России, «обезлюдивание» стратегических с точки зрения международной безопасности приграничных территорий страны. Все это свидетельствует о том, что проводимая миграционная политика не соответствует потребностям экономического, социального и демографического развития страны и требует корректировки. Для этого, прежде всего, необходимо проводить активную социально-экономическую политику, направленную на обеспечение равных условий для реализации человеческого потенциала в каждом регионе и создание необходимых условий для жизни, а также улучшать качество информационного обеспечения органов государственной власти, реализующих политику в области внутренней миграции. Развитие системы статистического наблюдения, включение в нее социологических методов исследования внутренней миграции с целью детального изучения всех стадий миграционного процесса, а не только собственно переселения, позволило бы последовательно разработать продуманную миграционную политику. Полученные результаты могут представлять практический интерес для исследователей в области демографии, миграции и социологии, а также представителей органов власти, реализующих демографическую, миграционную и социальную политику.

Миграция, международная миграция, внутренняя миграция, тенденции миграции, миграционный процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/147224397

IDR: 147224397 | УДК: 314.727.2 | DOI: 10.15838/tdi.2019.4.49.5

Текст научной статьи Основные тренды внутренней миграции населения России

ORCID: 0000-0002-5572-4765 ; ResearcherID: V-3790-2017

Изучение миграционного движения и прежде всего внутренней миграции является востребованной темой научных исследований, так как неконтролируемость переселений приводит к изменению количественных и качественных параметров населения, нарушению демографического баланса территорий. Целью статьи стал анализ внутренней миграции в России, ее масштабов и потоков, а также выделение ее главных трендов. Исследование проведено на основе статистических данных о миграционном движении Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, а также статистических служб других государств. В результате проведенного исследования определено, что современная миграционная обстановка характеризуется ростом валовых показателей миграции. Благодаря международной миграции Россия в условиях демографического спада может полностью компенсировать естественную убыль населения. В области внутренней миграции складывается неоднозначная ситуация: население страны характеризуется более низкой территориальной мобильностью в сравнении с развитыми странами, сохраняется центростремительный характер миграции в двух формах (из села в город, из периферии в «центр»). Происходит снижение доли и численности сельского населения, масштабы «Западного дрейфа» не снижаются, а наоборот, увеличиваются, происходит пространственное сжатие заселенного пространства России, «обезлюдивание» стратегических с точки зрения международной безопасности приграничных территорий страны. Все это свидетельствует о том, что проводимая миграционная политика не соответствует потребностям экономического, социального и демографического развития страны и требует корректировки. Для этого, прежде всего, необходимо проводить активную социально-экономическую политику, направленную на обеспечение равных условий для реализации человеческого потенциала в каждом регионе и создание необходимых условий для жизни, а также улучшать качество информационного обеспечения органов государственной власти, реализующих политику в области внутренней миграции. Развитие системы статистического наблюдения, включение в нее социологических методов исследования внутренней миграции с целью детального изучения всех стадий миграционного процесса, а не только собственно переселения, позволило бы последовательно разработать продуманную миграционную политику. Полученные результаты могут представлять практический интерес для исследователей в области демографии, миграции и социологии, а также представителей органов власти, реализующих демографическую, миграционную и социальную политику.

Миграция, международная миграция, внутренняя миграция, тенденции миграции, миграционный процесс.

На протяжении всей истории России миграционные процессы играли важную роль в формировании населения и трудового потенциала [1–3]. Особое значение они приобрели сегодня, когда объем движения внутри государства и в обмене с другими странами постоянно растет [4–6]. Поэтому вопросы перемещения населения всегда стоят остро на политической повестке дня [7–9]. Сдвиги в расселении, происходящие в результате внутреннего миграционного движения, на государственном уровне оцениваются негативно [10; 11].

Цель данного исследования – анализ внутренней миграции населения, выявление ее основных тенденций и закономерностей.

Внутреннюю миграцию нельзя рассматривать в отрыве от внешней миграции, поэтому сначала следует выделить ее особенности. Основные тенденции внешней миграции, сложившейся в стране в последние 10 лет, заключаются в следующем:

– в исследуемый период миграционный прирост был положителен, а с 2011 по 2017 год он полностью покрывал естественную убыль населения и стабильно увеличивал численность населения России, в 2017 году миграционный прирост также полностью компенсировал численные потери населения и превысил их на 56%;

– миграционный обмен со странами ближнего зарубежья преобладает в миграционных потоках и остается достаточно высоким, в 2017 году валовая миграция со странами СНГ в 6 раз превысила валовую миграцию со странами дальнего зарубежья;

– главной составляющей пополнения численности населения России стали беженцы и вынужденные переселенцы из Украины, она является лидером по потокам имми- грантов среди стран СНГ, в 2016 году миграционный прирост за счет украинцев составил 118819 человек;

– в формировании положительного миграционного прироста населения страны участвуют и страны дальнего зарубежья, к основным исключениям относятся такие страны, как Китай, Германия, США, Израиль, Канада, Япония, Финляндия и Великобритания, с ними сальдо миграционного обмена в последние годы всегда отрицательно.

После определения основных трендов внешней миграции следует перейти к рассмотрению особенностей внутренней миграции в России.

Во-первых, масштабы внутренней миграции существенно превышают масштабы международной миграции, но при этом население России до сих пор обладает более низкой внутренней миграционной мобильностью в сравнении с развитыми странами.

Так, в США в 2008–2009 гг. 19 человек из каждой 1000 поменяли свое место жительства. В Австралии за тот же период во внутреннюю миграцию было вовлечено 17 человек из тысячи, в Канаде – 9,5. В России в 2008 году интенсивность переселений равнялась 6‰. В странах с меньшей территорией также отмечался более высокий уровень внутренней миграции населения.

Сегодня во внутрироссийской миграции произошел рост числа прибытий и выбытий как на внутриобластном, так и на межрегиональном (межобластном) уровне. Причем особенно заметный рост масштабов внутренних переселений характерен для межрегиональных перемещений. Отчасти этому способствовало изменение сбора статистики: с 2011 года для официальной статисти- ки стал виден внутренний мигрант, зарегистрированный по месту жительства или по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. Ранее статистический учет мигрантов, зарегистрированных по месту пребывания, охватывал лишь тех, кто зарегистрирован на срок от 1 года и более. В 2017 году количество переселений россиян внутри страны выросло вдвое по сравнению с 2008 годом, но все равно не догнало по своим масштабам большинство других стран (табл. 1).

Таблица 1. Количество внутренних переселений на 1000 человек в 2008 и 2017 году в России и зарубежных странах

|

Страна |

2008 год |

2017 год |

|

Россия |

6 |

12 |

|

США |

19 |

17 |

|

Австралия |

17 |

21 |

|

Канада |

9,5 |

7,5 |

|

Япония |

23 |

20 |

|

Великобритания |

19 |

25 |

|

Норвегия |

22 |

28 |

|

Швеция |

21 |

26 |

|

Составлено по: данные статистических служб: Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения 22.02.2019); Бюро переписи населения США. URL: https://www.census.gov (дата обращения 22.02.2019); Австралийское бюро статистики. URL: http://www.abs.gov.au (дата обращения 22.02.2019); Статистическая служба Канады. URL: https:// www.statcan.gc.ca (дата обращения 22.02.2019); Национальное агентство статистики Японии. URL: http://www. stat.go.jp (дата обращения 22.02.2019); Национальная статистическая служба Великобритании. URL: https:// www.ons.gov.uk (дата обращения 22.02.2019); Центральное статистическое бюро Норвегии. URL: https:// www.ssb.no (дата обращения 22.02.2019); Статистическое управление Швеции. URL: https://www.scb.se (дата обращения 22.02.2019). |

||

Однако ценность межстрановых сравнений ограничена, потому что во многих странах регионы, между которыми осуществляется миграция, меньше российских, поэтому межрегиональная миграция в значительной мере может замещаться ежедневными поездками на работу из пригорода и обратно. Также общепризнано, что при проведении сравнительного анализа уровня внутренней территориальной мобильности разных стран следует помнить о его статистических ограничениях: 1) определения внутреннего мигранта в разных странах различны; 2) для определения объема перемещений (будь то маятниковые или постоянные) используются разные источники данных (регистры населения, административные источники, переписи, выборочные обследования); 3) качество учета внутренних перемещений различно между странами; 4) величина межрайонных потоков зависит от размера административно-территориальных образований: чем меньше площадь, тем больше мигрантов [12].

Во-вторых, происходит снижение доли и численности сельского населения, в том числе во всех стратегически важных приграничных регионах (от Калининградской области и до Приморского края), и исчезновение в результате оттока населения многих сельских населенных пунктов и поселков городского типа [13; 14].

В-третьих, не просто продолжается, а усиливается центростремительная тенденция перераспределения населения, которая в первую очередь наблюдается на фоне продолжающейся сверхконцентрации населения в ограниченном числе мегаполисов страны, особенно в столице и во всех остальных крупнейших городах – представителях сети республиканских, краевых и областных центров [15; 16].

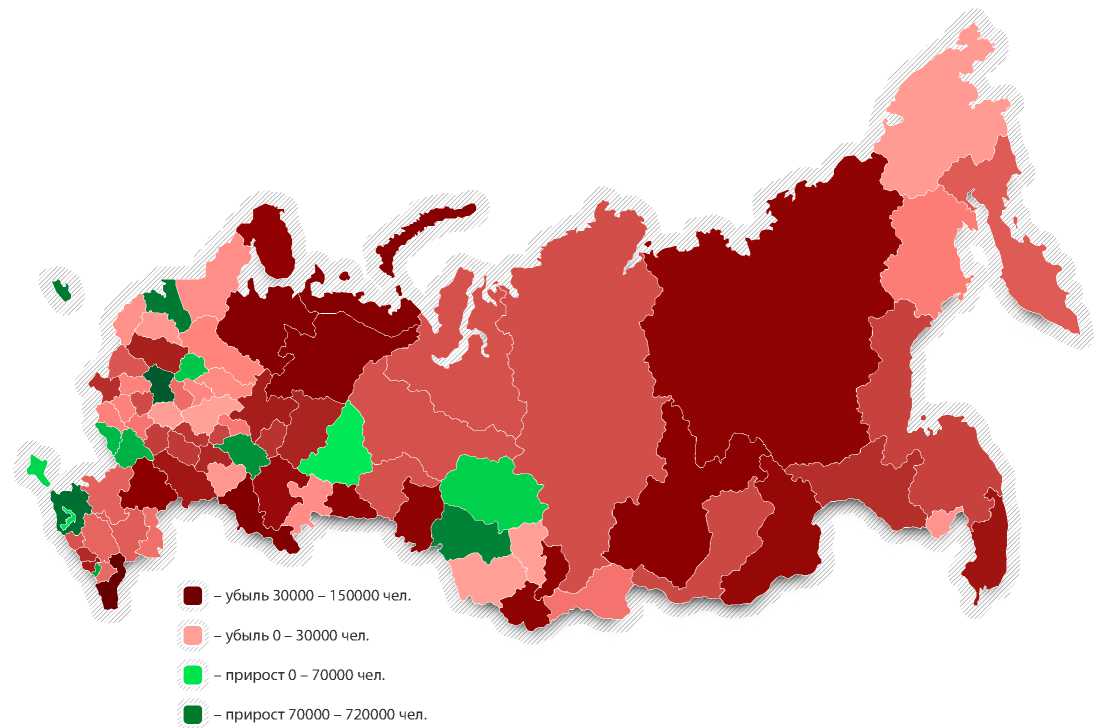

Ну и главной негативной тенденцией внутренней миграции является направленность ее потоков. «Западный дрейф» подрывает демографический потенциал на востоке страны, углубляет диспропорции регионального развития, усиливает дисбаланс в распределении и расселении населения по территории страны. Происходит масштабный миграционный отток населения с севера и востока на запад страны, главным образом в центр, при этом основной миграционный приток забирают себе Москва и Московская область. Так за 2008–2017 годы в Москву из других регионов переехало 676198 человек, а в Московскую область 720226 человек (рис.) .

Одновременно с этим донором для всех регионов России является важный геополитический и стратегический с точ-

Рис. Суммарный прирост (убыль) внутренних мигрантов по субъектам РФ за 2008–2016 гг., чел.

Интервалы были определены согласно «Правилу Стерджеса» (правило определения оптимального количества интервалов, на которые разбивается наблюдаемый диапазон)

ки зрения международной безопасности регион – Дальневосточный федеральный округ. За 2000–2017 годы в результате миграции в другие регионы Дальний Восток потерял 516413 человек, что составляет 7,5% от постоянного населения на 1 января 2000 года, Сибирь – 1128785 человек (5,5%), Приволжье – 663317 человек (2%)1.

Миграционный отток в периферийных регионах сохраняется и сейчас. Сложилась демографическая ситуация, которая представляет угрозу национальной безопасности России. Так, приграничные территории Китайской Народной Республики – страны с колоссальным демографическим потенциалом – имеют более чем пятнадцати кратное численное превосходство населения перед граничащими с ними территориями России [17; 18].

Среди восьми федеральных округов три являются притягивающими население, а остальные (Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный) больше отдают население, чем привлекают его. Обмен населением между федеральными округами, как правило, происходит между территориально «соседствующими» округами, но также велика доля притяжения в «центр» [19; 20] (табл. 2) .

Среди федеральных округов, притягивающих население, лидером является Центральный федеральный округ. В результате обмена населением с другими округами за 2000–2017 гг. он приобрел 1601439 чел., что равняется 4,1% от населения округа

Таблица 2. Суммарная внутрироссийская миграция по территориям прибытия и выбытия (по федеральным округам, отдающим население) за 2000–2017 гг.

|

Северо-Кавказский ФО |

|||||||

|

Краткая характеристика |

Население округа на 2017 год составляет 9775770 чел.: за 2000–2017 гг. в результате обмена населением с другими округами он отдал 435814 чел., что равняется 4,5% от населения округа в 2017 году |

||||||

|

Прибыло |

Убыло |

||||||

|

Округ |

1 |

2 |

3 |

Округ |

1 |

2 |

3 |

|

Южный |

227555 |

32 |

2,3 |

Центральный |

373005 |

32,5 |

3,8 |

|

Центральный |

165629 |

23,3 |

1,7 |

Северо-Западный |

325284 |

28,4 |

3,3 |

|

Уральский |

89395 |

12,6 |

0,9 |

Северо-Кавказский |

144865 |

12,6 |

1,5 |

|

Северо-Западный |

69662 |

9,8 |

0,7 |

Приволжский |

132945 |

11,6 |

1,4 |

|

Приволжский |

68661 |

9,7 |

0,7 |

Уральский |

82716 |

7,2 |

0,8 |

|

Сибирский |

56237 |

7,9 |

0,6 |

Сибирский |

57130 |

5 |

0,6 |

|

Дальневосточный |

33529 |

4,7 |

0,3 |

Дальневосточный |

30537 |

2,7 |

0,3 |

|

Всего |

710668 |

100 |

7,3 |

Всего |

1146482 |

100 |

11,7 |

|

Приволжский ФО |

|||||||

|

Краткая характеристика |

Население округа на 2017 год составляет 29636574 чел.: за 2000–2017 гг. в результате обмена населением с другими округами он отдал 663317 чел., что равняется 2,2% от населения округа в 2017 году |

||||||

|

Прибыло |

Убыло |

||||||

|

Округ |

1 |

2 |

3 |

Округ |

1 |

2 |

3 |

|

Уральский |

551848 |

28,7 |

1,9 |

Центральный |

1064803 |

41,2 |

3,6 |

|

Центральный |

516215 |

26,9 |

1,7 |

Уральский |

600475 |

23,2 |

2,0 |

|

Северо-Западный |

274136 |

14,3 |

0,9 |

Северо-Западный |

376870 |

14,6 |

1,3 |

|

Сибирский |

189267 |

9,9 |

0,6 |

Южный |

246768 |

9,5 |

0,8 |

|

Южный |

179595 |

9,3 |

0,6 |

Сибирский |

142314 |

5,5 |

0,5 |

|

Дальневосточный |

127392 |

6,6 |

0,4 |

Дальневосточный |

84595 |

3,3 |

0,3 |

|

Северо-Кавказский |

82716 |

4,3 |

0,3 |

Северо-Кавказский |

68661 |

2,7 |

0,2 |

|

Всего |

1921169 |

100 |

6,5 |

Всего |

2584486 |

100 |

8,7 |

|

Уральский ФО |

|||||||

|

Краткая характеристика |

Население округа на 2017 год составляет 12345803 чел.: за 2000–2017 гг. в результате обмена населением с другими округами он отдал 125241 чел., что равняется 1% от населения округа в 2017 году |

||||||

|

Прибыло |

Убыло |

||||||

|

Округ |

1 |

2 |

3 |

Округ |

1 |

2 |

3 |

|

Приволжский |

600475 |

41,1 |

4,9 |

Приволжский |

551848 |

34,8 |

4,5 |

|

Сибирский |

271601 |

18,6 |

2,2 |

Центральный |

338382 |

21,3 |

2,7 |

|

Центральный |

166706 |

11,4 |

1,4 |

Южный |

213378 |

13,4 |

1,7 |

|

Северо-Кавказский |

144865 |

9,9 |

1,2 |

Сибирский |

202924 |

12,8 |

1,6 |

|

Южный |

137820 |

9,4 |

1,1 |

Северо-Западный |

154263 |

9,7 |

1,2 |

|

Северо-Западный |

83537 |

5,7 |

0,7 |

Северо-Кавказский |

89395 |

5,6 |

0,7 |

|

Дальневосточный |

57081 |

3,9 |

0,5 |

Дальневосточный |

37136 |

2,3 |

0,3 |

|

Всего |

1462085 |

100 |

11,8 |

Всего |

1587326 |

100 |

12,9 |

|

Сибирский ФО |

|||||||

|

Краткая характеристика |

Население округа на 2017 год составляет 19326196 чел.: за 2000–2017 гг. в результате обмена населением с другими округами он отдал 621785 чел., что равняется 3,2% от населения округа в 2017 году |

||||||

|

Прибыло |

Убыло |

||||||

|

Округ |

1 |

2 |

3 |

Округ |

1 |

2 |

3 |

|

Дальневосточный |

244383 |

23,4 |

1,3 |

Центральный |

466558 |

28,0 |

2,4 |

|

Уральский |

202924 |

19,4 |

1,0 |

Уральский |

271601 |

16,3 |

1,4 |

|

Центральный |

187448 |

18,0 |

1,0 |

Южный |

258715 |

15,5 |

1,3 |

|

Приволжский |

142314 |

13,6 |

0,7 |

Северо-Западный |

214773 |

12,9 |

1,1 |

|

Южный |

115382 |

11,1 |

0,6 |

Дальневосточный |

208413 |

12,5 |

1,1 |

|

Северо-Западный |

94198 |

9,0 |

0,5 |

Приволжский |

189267 |

11,4 |

1,0 |

|

Северо-Кавказский |

57130 |

5,5 |

0,3 |

Северо-Кавказский |

56237 |

3,4 |

0,3 |

|

Всего |

1043779 |

100 |

5,4 |

Всего |

1665564 |

100 |

8,6 |

|

Дальневосточный ФО |

|||||||

|

Краткая характеристика |

Население округа на 2017 год составляет 6182679 чел.: за 2000–2017 гг. в результате обмена населением с другими округами он отдал 516413 чел., что равняется 8,4% от населения округа в 2017 году |

||||||

|

Прибыло |

Убыло |

||||||

|

Округ |

1 |

2 |

3 |

Округ |

1 |

2 |

3 |

|

Сибирский |

208413 |

33,7 |

3,4 |

Центральный |

334641 |

29,5 |

5,4 |

|

Центральный |

122154 |

19,8 |

2,0 |

Сибирский |

244383 |

21,5 |

4,0 |

|

Приволжский |

84595 |

13,7 |

1,4 |

Южный |

184747 |

16,3 |

3,0 |

|

Южный |

75670 |

12,2 |

1,2 |

Северо-Западный |

152413 |

13,4 |

2,5 |

|

Северо-Западный |

59268 |

9,6 |

1,0 |

Приволжский |

127392 |

11,2 |

2,1 |

|

Уральский |

37136 |

6,0 |

0,6 |

Уральский |

57081 |

5,0 |

0,9 |

|

Северо-Кавказский |

30537 |

4,9 |

0,5 |

Северо-Кавказский |

33529 |

3,0 |

0,5 |

|

Всего |

617773 |

100 |

10,0 |

Всего |

1134186 |

100 |

18,3 |

|

Составлено по: Федеральная служба государственной статистики. Демография. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography (дата обращения 22.02.2019). Подписи граф: 1 – человек; 2 – доля округа среди других округов, %; 3 – % от населения округа на 2017 год. |

|||||||

Таблица 3. Суммарная внутрироссийская миграция по территориям прибытия и выбытия (по федеральным округам, притягивающим население) за 2000–2017 гг.

В ходе дальнейших исследований перспективным видится рассмотрение причин, факторов и возможных последствий данных изменений, потому как понимание причинной обусловленности миграции обеспечит возможность прогнозирования перемещения населения внутри страны.

Также, для того чтобы выявленные проблемы решались эффективно и последовательно, необходимо значительно повысить качество информационного обеспечения в области внутренней миграции. Развитие системы статистического наблюдения, ведения внятной статистики и широкое применение социологических методов для исследования первой и третей стадии миграционного движения (потенциальной готовности населения к изменению своего территориального статуса, причин переезда, приживаемости, миграционной напряженности и др.) имели бы высокое практическое значение.

Список литературы Основные тренды внутренней миграции населения России

- Rokita-Poskart D. Educational migrations as a factor of the depopulation of the intermetropolitan region. Economic and environmental studies, 2014, vol. 14, no. 1, pp. 9-20.

- Леонидова Г.В., Панов А.М., Попов А.В. Трудовой потенциал России: проблемы сбережения // Проблемы развития территории. 2013. № 4. С. 49-57.

- Рязанцев С.В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование. М.: Формула права, 2007. 525 с.

- Aicher-Jakob M., Marti L. Education, dialogue, culture: migration and interculturalism as educational responsibilities. Schneider verlag hohengehren, 2017, vol. 4. 273 p.

- Шабунова А.А. Общественное развитие и демографические вызовы современности // Проблемы развития территории. 2014. № 2. С. 7-17.

- Zlotnic H. Trends of international migration since 1965, what existing data reveal. International Migration, 1999, vol. 37, pp. 21-61.

- Калачикова О.Н., Будилов А.П. К вопросу об измерении миграционных процессов // Проблемы развития территории. 2018. № 4. С. 7-17.

- DOI: 10.15838/ptd.2018.4.96.1

- Johnson J.H., Salt J. Labour migration within organizations: an introductory study. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 1980, vol. 71, pp. 277-284.

- Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. М.: Наука, 1987. 199 с.

- Hunt J.C., Kau J.B. Migration and wage growth: A human capital approach. Southern Economic Journal, 1985, vol. 51, pp. 697-710.

- Lee E.S. A Theory of Migration. Demography, 1966, vol. 1, pp. 47-57.

- Неклюдова Н.П. Социально-экономические факторы внутренней трудовой миграции в России // Экономика и предпринимательство. 2013. № 11 (40). С. 721-724.

- Калачикова О.Н., Будилов А.П. Отток молодежи из сельской местности: мотивы и возможности регулирования // Социальное пространство. 2018. № 3. С. 1-9.

- DOI: 10.15838/sa.2018.3.15.1

- Мкртчян Н.В. Миграция молодежи из малых городов России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. № 1. С. 225-242.

- Бадараев Д.Д. Сельско-городская миграция как фактор адаптации к социально-экономическим процессам // Вестн. Бурят. гос. ун-та. 2014. № 14. С. 59-64.

- Волох В.А. Проблемы управления миграционными процессами в современной России // Управление. 2017. № 2. С. 35-43.

- Национальная экономическая безопасность России в условиях обострения объективных и инициированных рисков и угроз / Е.Б. Ленчук [и др.]. М.: Нестор-История, 2018. 752 с.

- Будилов А.П. Внутрироссийская миграция: дифференциация регионов и ее факторы // Проблемы развития территории. 2019. № 3 (101). С. 97-106.

- Молодежь современной России - ключевой ресурс модернизации / А.А. Шабунова [и др.]. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 148 с.

- Эльдяева Н.А., Кованова Е.С. Оценка влияния внутренней трудовой миграции населения на социально-экономическое развитие региона // Статистика и экономика. 2015. № 6. С. 106-111.

- DOI: 10.21686/2500-3925-2015-6-106-111