Основоположник отечественной селекции овощных культур С.И. Жегалов. К 130-летию со дня рождения

Автор: Пивоваров В.Ф., Пышная О.Н., Гуркина Л.К.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Человеческий фактор - роль личности в истории

Статья в выпуске: 3 (12), 2011 года.

Бесплатный доступ

В 2011 году исполняется 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Жегалова - основоположника отечественной селекции и семеноводства овощных культур, основателя и первого директора Грибовской овощной селекционной опытной станции - ныне ВНИИССОК.

Развитие науки, селекция, семеноводство, овощные культуры, биография с.и. жегалова, методы селекции

Короткий адрес: https://sciup.org/14024905

IDR: 14024905 | УДК: 631.52-05(092)

Текст статьи Основоположник отечественной селекции овощных культур С.И. Жегалов. К 130-летию со дня рождения

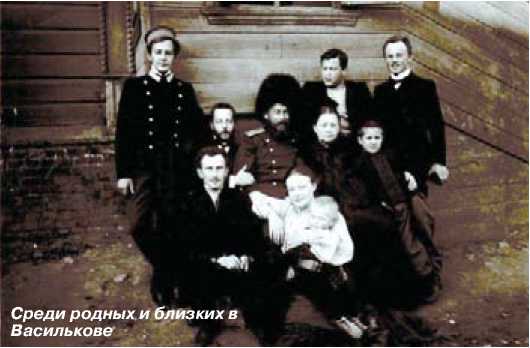

Сергей Иванович Жегалов родился 2 октября 1881 года в селе Васильково Смоленской губернии в семье потомственного дворянина, военнослужащего Ивана Сергеевича Жегалова и законной жены его Софьи Евстафьевны, оба православного вероисповедания. Так бы- ло записано в свидетельстве о рождении, выданном в Архангельской церкви села Сумароково, Вяземского уезда, Смоленской епархии за подписью и церковной печатью.

Дед Сергея Ивановича по отцовской линии – Жегалов Сергей Александрович был Контр-адмиралом Россий-

M l

С.А. Жегалов – дед

Z* 1Л XV_______

С.И. Жегалова, Контр-адмирал

Бабушка

С.И. Жегалова

Е.В. Крюков – дед

С.И. Жегалова по материнской линии, священник

Мать С.И. Жегалова –

С.Е. Крюкова-Жегалова

Отец С.И. Жегалова – И.С. Жегалов

Интересные воспоминания об этом этапе жизни оставила двоюродная сестра Сергея Ивановича – Мария Николаевна Крюкова. Вот отрывки из её дневника:

«У тети Сони было три сына. Старший Сережа – был студент Петербургского Лесного Института. Румяный, свеженький, всегда веселый и вместе с тем серьезный. Глаза у него были синие, не голубые, а именно синие. Судя по портрету, висевшему в гостиной, он был похож лицом на деда.

Сережа…милый Сережа! Дружба с ним осталась у меня на всю жизнь одним из самых светлых воспоминаний. Вот как сейчас вижу его, всегда спокойного, бодрого, и улыбаются мне синие-синие глаза. Он привечал меня, и я бе ского флота. Дед по материнской линии Евстафий Васильевич Крюков был военным священником, участником многих боевых походов русской армии, в т.ч. Русско-Турецкой войны (1877-1878).

Сергей Иванович был старшим сыном в семье, после него родились ещё два брата, Иван и Борис.

О своих детских воспоминаниях пишет и С.И. Жегалов в своем дневнике: «В доме же больше всего мне нравилась гостиная. Со стены из массивных золоченых рам глядел дед – адмирал и бабушка – грузинка с томными миндалевидными глазами. В овале на фарфоре была нарисована в голубоватых тонах царица Клеопатра, которую кусает змея. Были настенные часы с пастушкой. Фигура бронзового рыцаря на коне. На стенах висели канделябры с хрустальными подвесками. На окнах цвели альпийские фиалки, простенькие, но удивительно приятные с нежным запахом. Окна выходили на балкон, тенистый от дикого винограда, от чего в гостиной в жару было прохладно…».

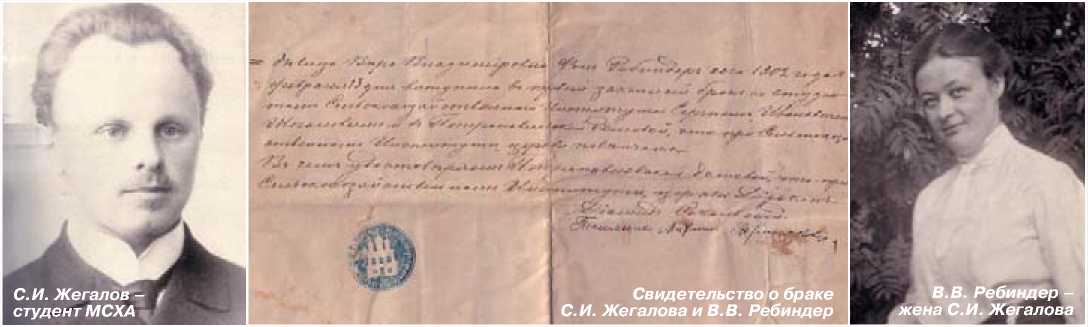

По семейной традиции С.И. Жегалова определили в военное училище, но огромный интерес юноши к естественным наукам и безграничная любовь к растениям приводит его после окончания Александровского Кадетского Корпуса в Лесной Институт в Петербурге (1899-1901).

гала за ним хвостом, неизменно сопровождая везде и всюду.

Он собирал по заданию гербарий. Мы совершали ботанические экскурсии,- и целый новый мир открывался передо мной. «Смотри, – рассказывал Сережа, – этот цветок называется аистник, потому что плод его напоминает голову аиста: видишь – длинный нос, затылок». Ах, как же это было интересно! «Семена аистника находятся вот здесь, в голове. Дотронься до нее». Только дотронулась, раздался как бы выстрел. «Это аистник так сеет свои семена. На свете чудеса рассеяны повсюду, да не везде их всякий примечает» – эти слова сказал Иван Андреевич Крылов, в одной из своих басен», – так учил меня Сережа…

В ельнике, в темной чаще, где старые ели распустили свои корявые подолы, Сергей познакомил меня с миниатюрными цветочками кислицы с нежным сиреневатым оттенком. Я узнала, что ею можно полакомиться, у нее приятный прохлаждающий вкус, а еще – что она как барометр: если утром листики ее закрыты, значит, дождь будет…

Сережа мне сказал, что любку и ятрышник можно назвать «лесными гиацинтами»: они похожи на комнатный гиацинт и так же пахнут, как он. Сказал, что гиацинт – его любимый цветок, что луковицы гиацинтов садоводы выписы- вают из Голландии, и что в детстве он больше всего любил читать про Голландию. Это в его представлении была какая-то земля обетованная. Он жил в мечтах о своей Голландии.

Много радостных дней дала мне дружба с Сережей. Вот, бывало, скажет:

– Ну, Марья Николаевна, поедем в Зи-кеево.

Запряжет беговые дрожки – я сажусь за кучера. Это было мое счастье, моя гордость: самой править лошадью! Зикеево было верстах в 5-6. Это было имение помещика Энгельгардта. Он был губернатором во Владимире, его уже не было в живых. В Зикееве жила его дочь, вдовушка лет 30, Вера Владимировна. Впоследствии она стала женой Сережи».

Осенью 1901 года Сергей Жегалов переходит в Петровскую Сельскохозяйственную Академию. Обычные в то время волнения в высшей школе, и в особенности, в «Петров

В гостиной в Василькове: Сергей Иванович, мать Софья Евстафиевна и жена Вера Владимировна

ке», позволили ему окончить ее только в 1906 году. Еще до окончания Академии он направляется практикантом на Шатиловскую опытную станцию, где в это время заведующим был известный деятель сельскохозяйственного дела В. В. Винер, а с 1906 по 1908 годы Сергей Иванович уже состоит помощником заведующего Шатиловской станцией (сначала В.В.Винера, а потом А.С.Лебедянцева), работая, главным образом, по вопросам частного земледелия, полеводства и сортоведения. Уже там его начинают интересовать вопросы селекции, и он, совместно с А.С. Лебедянцевым и П.И. Лисицыным, пишет о сортоиспытании.

В конце 1908 года С.И. Жегалова направляют практикантом Департамента земледелия на только что зарождающуюся селекционную станцию Академии, с которой отныне неразрывно будет связана вся его жизнь и творческая деятельность. С 1909 года С.И. Жегалов начинает работать у известного ученого, основателя селекционной станции Академии профессора Д.Л. Рудзинского.

В 1910-1911 годах С.И. Жегалов получает годичную командировку за границу. Там он слушает лекции и работает у профессора Рюмкера, посещает курсы профессора Чермака, близко знакомится с селекционным и семеноводческим делом в Германии, Австро-Венгрии, едет в Швецию в Свалёф. Сергей Иванович с особенным интересом изучает теоретические вопросы молодой ещё генетической науки, и первый привозит в Россию теорию фак- торов, о которой впоследствии делает доклад.

Вернувшись в Россию в феврале 1911 года, С.И.Жега-лов снова приходит работать на Московскую Селекционную Станцию, где до отъезда Д.Л. Рудзинского в 1923 году в Литву работает в качестве его ближайшего помощника.

«Мы хорошо помним Сергея Ивановича в качестве неизменного спутника Дионисия Леопольдовича Рудзин-ского на съездах, лекциях по селекции в то время, когда только зарождалась семья русских селекционеров, и когда еще каждый доклад, каждое слово о селекции в нашей стране было редким событием в агрономическом бытии», – писал Н.И.Вавилов. «Группа практикантов Московской Селекционной Станции периода 1910-1911 годов (К.И. Пангало, Н.Д. Коссаковский, М.М. Романовский, Л.П. Бреславец и пишущий эти строки) полностью восприняла богатство знаний, привезенных Сергеем Ивановичем из-за границы. Совершенно новыми были в то время для нашей страны генетические идеи, приходившие с Запада. Селекционная наука формировалась в то время в Свалёфе, у Рюмкера, в Германии и в Австрии».

После возвращения Сергей Иванович с присущим ему энтузиазмом отдается опытной работе. В это время в печати появляется ряд статей, отразивших его заграничную поездку. Эти статьи посвящены как вопросам чисто научного порядка: «К вопросу о достоверности средних величин», «Менделизм в современном освещении» и другие, так и об-

щим вопросам построения семенного и селекционного дела за границей: «Деятельность Германского общества сельского хозяйства», «Венская семенная контрольная станция», «О работе с озимой пшеницей в Свалёфе» и пр. Простой перечень этих статей показывает, что С.И. Жега-лов не замыкался в узкий круг интересов одного какого-либо вопроса, его интересовали как чисто научные стороны дисциплины, так и её применение в жизни.

Пропагандируя и распространяя приобретенные за границей знания, С.И. Жегалов раскрывал все новые и новые горизонты перед сельскохозяйственной наукой нашей страны.

Приступив к работе как помощник заведующего селекционной станцией, Сергей Иванович сосредоточил свои интересы преимущественно на изучении овса, ржи и кормовых трав. Вместе с ближайшими помощниками: К.С.Ми-трофановой, Ф.И.Ивановым, М.Ф. Петропавловским, он широко развернул практическую селекционную работу с данными растениями, пользуясь собственными, выработанными в соответствии с достижениями европейской науки методами, и вместе с тем, заложил ряд специальных опытных скрещиваний для выявления их генетической природы, т.е. повел с ними работу в двух направлениях – селекционном и генетическом. В этот первый период он много работает с овсом: и как селекционер – известный сорт овса Московский 315 выведен им совместно с Д.Л.Рудзинским; и как генетик – повторяет и развивает дальше классические исследования шведского ученого Нильсона-Эле, изучает мутации гигантизма у овса.

Селекция в те годы (1912) была для России молодой на-

укой, селекционная станция Академии была первой, где начинались эти работы, и С.И.Жегалов, имея учителем Д.Л.Рудзинского, а сподвижниками, коллегами по работе таких выдающихся людей как Н.И.Вавилов, А.Г.Лорх, К.И.Пангало, А.Г.Николаева, начал широко использовать опыт Западной Европы, работая умно и тонко, учитывая особенности наших условий, быстро создавая свои методы, все более интересуясь чисто генетическими проблемами. В отчетах селекционной станции появляются результаты его исследований: «Работы по селекции овса за 1912-1914 гг.», «Работы по селекции трав», «Материалы по селекции ржи», «Явление гигантизма у овса». В процессе селекционной работы, в отличие от старых исследователей, которые видели успех отбора в постепенном, медленном переходе одних форм в другие, у него складывалась иная точка зрения на практику отбора, он был глубоко уверен в возможности выделения и закрепления резко различающихся друг от друга форм, что было им установлено в работе с рожью. Степень выраженности проявления признаков, экспрессивность, поиск новых признаков и сейчас остаются актуальными вопросами теоретической и практической селекции, и особенно это важно в связи с задачами селекции на адаптивность.

На Всероссийском съезде по селекции и семеноводству в Саратове С.И. Жегалов сделал ряд сообщений по генетике овса: «Из наблюдений над овсяными гибридами», «Новая для России форма овса», «Явление скачковой изменчивости у хлебов». В 1922 году появилась его работа «Случай мутации у овса», а в 1924 – «Скрещивание пленчатых овсов с голыми». Академик Н.И.Вавилов считал эти исследования важнейшими среди работ С.И. Жегалова, а его самого – лучшим знатоком овса в нашей стране.

С.И. Жегалов проводил исследования и на других полевых культурах. Так у местного сорта ржи он выделил различные типы по цвету зерна, плотности колоса. В связи с работой в Государственном Луговом Институте С.И.Жега-лов уделяет большое внимание селекции кормовых и луговых трав. Он впервые в нашей стране продемонстрировал разнообразие форм у луговых злаков – ежи сборной, тимофеевки луговой, овсяницы луговой.

Первые десятилетия ХХ века ознаменовались огромным интересом к познанию генетики и селекции, их законов и методов. Следует отметить, что распространение и развитие этих научных направлений в то время было неразрывно связано с именем Н.И.Вавилова и С.И.Жегалова. Для них, как и для многих ученых, творческим кредо было: «Иссле-

Всероссийский съезд по селекции и семеноводству, Саратов, 1920 г.

В президиуме третий справа С.И. Жегалов

дуя, обучай, обучая, исследуй». Этим подчеркивалось единство науки и учебного процесса. Однако педагогическая деятельность С.И.Жегалова началась значительно раньше. Ещё после творческой зарубежной командировки и весьма продуктивной научной деятельности на Московской селекционной станции, С.И.Жегалов на протяжении 10 лет (1913-1922 гг.) преподавал генетику и селекцию на Высших женских Голицынских курсах, затем в 1921 году в 1-ом Московском государственном университете, в 1920 году он стал руководителем кафедры садово-огородного семеноводства в Академии. Именно на Московской селекционной станции были подготовлены первые русские кадры селекционеров, прошедшие школу Д.Л. Рудзинского, А.И. Стебута и, главным образом, школу С.И. Жегалова.

В 1920 году Сергея Ивановича пригласили на должность научного консультанта при Осорьинском участке семенных хозяйств Московской губернии, в это же время он был избран профессором вновь учрежденной кафедры генетики и селекции и одновременно – заведующим Селекционной станцией Академии. Тогда же С.И. Жегалов приступает к организации селекционных работ, генетических и методических исследований по главнейшим огородным растениям в небольшом хозяйстве Грибово Осоргинского семенного района при Московской областной сельскохозяйственной опытной станции и на специальном огородном участке при возглавляемой им кафедре в институте. 1 марта 1920 года по распоряжению Наркомзема на базе хозяйства была организована Грибовская овощная селекционная опытная станция. Первым директором станции стал профессор С.И. Жегалов. Он стал у истоков научной селек- ции и семеноводства овощных культур в нашей стране, пионером в области селекции огородных культур и первым, кто подошел к ним с научно-обоснованными селекционногенетическими методами, поэтому его с полным основанием считают основоположником отечественной научной селекции и семеноводства овощных культур.

Как писал его ученик и соратник В.В. Ордынский: «В 1919-1920 годах С.И.Жегалова захватывает новый, совершенно ещё не изученный в генетическом и селекционном отношении круг растений, именно садово-огородных». Однако, в область садоводства и огородничества С.И. Жега-лов явился уже вполне законченным и признанным ученым. Он принес данной отрасли сельского хозяйства всё богатство современных генетических знаний, весь опыт выдающегося селекционера. Человек исключительно широкого охвата, он стремился принести свою посильную помощь стране не только в деле повышения урожаев хлебов, увеличения сборов и питательных достоинств кормовых растений, но и хотел помочь садоводам и овощеводам, селекционерам, чьи усилия как он верил «обогатят наши сады более тонкими сортами плодов и овощей, украсят наши парки цветами невиданной красоты». В одной этой фразе, очерчивающей круг его жизненных интересов, сказывается вся утонченная, нравственная красота его облика и причины, толкнувшие его к занятиям овощными и впоследствии – садовыми культурами.

Работа на Грибовской станции началась в наиболее тяжелые годы хозяйственной разрухи. Значительные трудности представляла необходимость доведения до достаточно высокого уровня плодородия почв на селекционных участ-

среди них С.И. Жегалов, Н.И. Вавилов, Д.Л. Рудзинский, Н.Н. Тимофеев, К.С. Митрофанова, А.Г. Николаева и др.

ках, много осложнений вызывало отсутствие помещений для сушки семян, хранения маточников. Огромный труд был вложен в семеноводческие хозяйства, которые были связаны с Грибовской станцией. Но самые большие трудности были в области методики селекционной работы. Здесь приходилось все начинать сначала. В такой обстановке начинали работу на Грибовской селекционной станции первопроходцы отечественных селекционных исследований, всего в количестве 14 человек во главе с профессором С.И. Жегаловым. Под его руководством здесь были заложены основы селекции и семеноводства овощных растений.

В «Обзоре работ Грибовского отделения по селекции огородных растений за 1920-1923 годы» сообщалось, что со времени включения Грибовской станции в состав селекционного отдела Московской областной сельскохозяйственной опытной станции, она приобрела статус учреждения, выполняющего задания областного характера: получение высококачественных, вызревающих в Московской области, сортов овощных растений, удовлетворяющих требованиям промышленных, коммунальных, артельных и индивидуальных огородов в разнообразных почвенных и экономических районах области; последующее размножение этих сортов. Однако через несколько лет исследования, проводимые на Грибовской станции, вышли за рамки первоначальных заданий, ее роль и значение стали иными. Уже первые партии выпущенных станцией селекционных семян, распространяющихся через систему Семеноводсо-юза, в дальнейшем – Семеноводколхозцентра, получили признание и спрос далеко за пределами Московской области. Станция ежегодно имела сотни самых благоприятных отзывов о них со всех концов Советского Союза.

Точно так же опубликование обзора работ станции, явившегося в то время единственным печатным руководством по селекции овощных растений, имело более чем местное значение. После этих первых успехов, под руководством и при личном участии С.И. Жегалова, начался быстрый рост станции и углубление ее научно-исследовательских работ. Задачи и направления своей научной работы С.И.Жегалов формулировал так: «Научная разработка вопросов, касающихся методики селекции, и использование практических результатов для создания новых сортов с.-х. культур для северной Нечерноземной полосы».

Многообразие и специфичность овощных растений представляли значительные трудности в объективной оценке исходного и селекционного материала по таким ка- чественным признакам как форма, окраска, плотность, вкус, нежность и др. К устранению затруднений в методике и технике селекционной и семеноводческой работы Сергей Иванович прикладывал много усилий сам и направлял на это своих учеников.

В первые годы на Грибовской станции применяли методы аналитической селекции с непрерывным отбором. В зависимости от культуры и цели работ, отбор в селекции самоопылителей был индивидуальный или групповой, а у пе-рекрестноопылителей – индивидуальный, с совместной высадкой группы семенников одного и того же типа, или групповой. Для селекции однолетних перекрестноопыли-телей был разработан оригинальный метод половинок. В семеноводстве при выращивании элиты проводили массовый позитивный отбор с напряженностью 30-40%, а для репродукций элиты – массовый негативный отбор (сортоп-рочистки).

С.И. Жегалов постоянно предостерегал сотрудников от применения одностороннего отбора по одному какому-то признаку, например, по продуктивности. Он советовал отбирать суперэлитные растения по комплексу признаков с учетом основных, памятуя о том, что растение – это система, и односторонний отбор приводит к отрицательным результатам. С.И. Жегалов также учил, что повторный отбор в пределах чистой линии безрезультатен, в то же время отбор из местных популяций – высокоэффективен. Сергей Иванович указывал на важность биометрического метода для обработки экспериментальных данных (определение коэффициентов вариации, корреляции и др.). С этой же целью он рекомендовал учитывать параллельную изменчивость признаков у генетически близких культур, установленную Н.И. Вавиловым и сформулированную им как закон гомологических рядов. Знание этой изменчивости указывает определенный путь для более быстрого, планомерного изучения тестируемого материала и для ожидания или нахождения наследственных изменений, тождественных наличию их у другого ботанического вида того же рода.

С первых же лет работы С.И. Жегалов нацеливал сотрудников на комбинационную селекцию, изучение биологии цветения растений. В результате С.И. Жегалов с сотрудниками установили, например, значительную автостерильность у моркови, высокую эффективность гейтеногам-ного опыления. Для этого при размножении лучших суперэлитных растений у перекрестников (крестоцветные, корнеплодные культуры и др.) нередко применяли метод переопыления рядом высаженных двух или нескольких укорененных частей самого растения. Это, вероятно, способствовало лучшей конкурентоспособности микрогаметофита и, как следствие, стабилизирующему отбору по пыльце наследственных свойств уникального растения, а также более быстрому размножению его с получением семян лучших посевных качеств, в сравнении с узким автогамным (искусственным) опылением. Оригинальным в селекции овощных культур является разработанный Сергеем Ивановичем метод массовых скрещиваний при свободном опылении, соответственно избирательным оплодотворением перекрестноопылителей – свеклы, моркови, капусты. Метод был апробирован при селекции свеклы сорта Бордо 237.

Также работая в комиссии по семенному делу в Нарко-земе, С.И.Жегалов руководил разработкой основных вопросов сортоиспытания и сортоведения овощных культур, а также требований к стандартам на отечественные сорта. Им разрабатывались такие вопросы, как схема выращивания семян, подбор районов для культур и сортов, плановость и системность ведения семеноводства, апробация, грунтовой сортовой контроль, сортоиспытание, т.е. отрабатывались те элементы, которые впоследствии стали научной основой для создания системы Государственного сортоиспытания, организации объединений «Сортсемо-вощ». «Сергей Иванович со свойственной ему логичностью и последовательностью требовал от семеноводческих организаций, берущихся за размножение селекционного материала чрезвычайно бережного к нему отношения. Вся система размножения селекционных семян, возглавляемая Грибовской станцией, производящей элиту, должна была в его представлении быть сконструирована вполне добропорядочно, в соответствии со всеми требованиями чистосортного семеноводства, гарантирующими доброкачественность семенного материала», – пишет его последователь и ученик, профессор В.В.Ордынский. Научные основы отечественного семеноводства С.И.Жегалов изложил в руководстве «Разведение огородных растений на семена», которое выдержало три издания (1923,1924,1925).

За 8 лет работы на Грибовской станции, творчески соединяя теоретические исследования по генетике и селекции непосредственно с практической селекцией, Сергей Иванович и его талантливые ученики создали и улучшили 74 сорта овощных растений и кормовых корнеплодов, в том числе: 12 сортов капусты белокочанной, 6 – столовых корнеплодов, 7 – томата, 26 – гороха и фасоли, 5 – лука репчатого, 4 сорта тыквенных и др., которые на протяжении длительного времени занимали большую часть овощного поля коллективных и крестьянских хозяйств, а некоторые из них выращиваются и в настоящее время – морковь Нантская 4, репа Петровская 1, горох Неистощимый 195, сахарный горох Жегалова 112, фасоль Московская зелено-стручная 556 и др., по праву считаясь отечественным «золотым фондом».

Грибовская станция сыграла немалую роль в создании школы советских селекционеров, и все это благодаря исключительной личности профессора С.И.Жегалова. Он успешно сочетал большую разностороннюю научную, экспериментальную работу с подготовкой и воспитанием студентов, научных кадров, ученых-селекционеров, которые своими трудами заслужили широкую известность у себя в стране и за рубежом. С.И. Жегалов воспитал на Грибов-ской селекционной станции плеяду талантливых селекционеров, последователей и продолжателей его дела. Среди них необходимо отметить Е.М.Попову – автора 26 сортов капусты белокочанной и её разновидностей; Т.В. Лизгуно-ву – автора монографии «Капуста», одну из ведущих специалистов по капусте у нас в стране; В.К.Соловьеву – автора 32 оригинальных сортов овощных и, в первую очередь, бобовых культур; В.В.Ордынского – продолжателя и его «правую руку», автора и соавтора ряда сортов лука. Вместе с С.И. Жегаловым и под его руководством работали по селекции корнеплодных культур – Н.Д.Коссаковский, М.В.Тихомирова, пасленовых – Е.В.Штуцер, бобовых – Л.Н. Грязнова-Губина, тыквенных – Е.М. Адрианова. Его учениками были Н.Н.Тимофеев, Г.Д.Карпеченко, Б.В.Квас-ников, Н.Н.Ткаченко, А.С.Татаринцев, К.С. Митрофанова, А.С.Солодовникова-Афанасьева и многие другие. С.И. Же-галова считал своим учителем, соратником и другом Н.И.Вавилов.

За 8 лет своего существования Грибовская станция, руководимая и вдохновляемая Сергеем Ивановичем, сумела, несмотря на крайнюю скудность материальных условий, вырасти из скромной селекционной ячейки при бывшем Осорьинском районе огородно-семенных хозяйств в организацию Всероссийского значения. А теоретические исследования С.И. Жегалова в овощеводстве послужили импульсом для развития в нашей стране широкой сети научных учреждений по селекции и семеноводству овощных культур.

Коллег Сергея Ивановича поражала его работоспособность. В лабораторию селекционной станции Академии он приходил раньше всех, целый день был загружен работой, вечером опять был в лаборатории и до поздней ночи читал или писал.

«Давая своим сотрудникам полную свободу, он все же не оставлял их на произвол судьбы. Со всеми был необычайно деликатен и корректен, во всех уважал их личность, при всем неизмеримом превосходстве в эрудиции и знании, он не подавлял никого, радовался их успехам, подбадривал при неудачах. Своей верой, жизнерадостностью и личным примером он всегда умел воодушевить их, влить новый энтузиазм, новую веру в успех любимого дела. Поэтому трудно себе представить большее уважение и большую любовь, чем испытывали его ученики к личности С.И. Жегалова – писал профессор В.В.Ордынский. – И в тех учреждениях, которыми он руководил, его сотрудники чувствовали себя полноправными и равноправными членами одной семьи».

Однако весьма нелегко давалась ему исключительная сдержанность и ровность. Перенося многочисленные тяготы своей многообразной и трудной деятельности молча, он не давал выхода всплеску эмоций и все более нараставшему напряжению, незаметно подтачивающему его силы и здоровье. И в самый разгар его плодотворной и могучей деятельности силы оставили его. Большие творческие планы неутомимого исследователя С.И. Жегалова были оборваны внезапной кончиной 20 сентября 1927 года.

«20 сентября 1927 года в расцвете сил и творческой деятельности скоропостижно скончался выдающийся русский генетик, селекционер, широко известный своими трудами в области самых разнообразных культур и в первую

очередь садово-огородных, профессор Сергей Иванович Жегалов» – писал в некрологе его ученик и последователь, профессор В.В.Ордынский.

Смерть буквально застала его на посту, и ошеломила, и поразила всю научную общественность и всех тех, кто близко соприкасался и знал С.И.Жегалова, принесла для них истинное горе, так как все его любили и уважали за его в высшей степени человечность, деликатность и обаяние…

В наибольшей степени смерть С.И. Жегалова принесла огромное горе его семье, в которой воспитывались два сына Владимир, Иван и дочь Татьяна, а также двое приемных детей брата. Все дети были высокообразованны, превосходно владели иностранными языками, старший Володя стал доктором технических наук, к сожалению, ранняя трагическая смерть прервала его научную карьеру, Иван – кандидат технических наук, был конструктором по рисоуборочным комбайнам, а дочь Татьяна – кандидат технических наук, много лет заведовала кафедрой теории механизмов машин в ВИМе.

В 2006 году, отмечая 125-летие до дня рождения С.И. Же-галова, в стенах института удалось собрать представителей рода Жегаловых во главе с его внуком – Чекменевым С.Ю., кандидатом с.-х. наук. Род Жегаловых живет, продолжая славные традиции предков. Прямой потомок – правнук С.И. Жегалова – Д.С. Чекменев – доктор биологических наук, работает в фармацевтической компании в Германии, двоюродный правнук С.И. Жегалова – отец Максим Батурин служит священником в Храме Иконы Божией Матери Знамение в Переяславской Слободе…

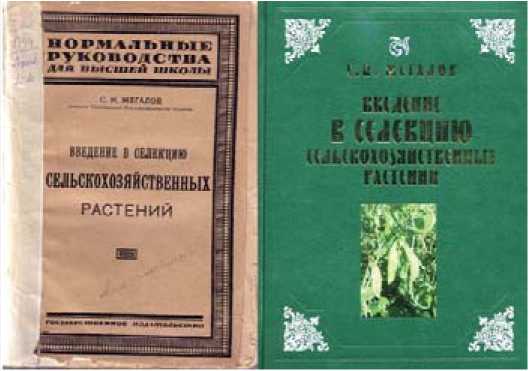

С.И. Жегалов оставил нам в наследие более 50 научных публикаций, не утративших теоретическую и практическую значимость до настоящего времени. Основные результаты научных работ и проведенных исследований представлены С.И. Жегаловым в его книге «Введение в селекцию сельскохозяйственных растений», которая вышла в свет в 1924 году, и потом переиздавалась дважды в 1926 и 1930 годах. «Это первый отечественный оригинальный курс по селекции растений для высшей школы, специалистов генетиков и селекционеров, и по общему признанию, является лучшим руководством по селекции на русском языке», – так говорили современники о книге С.И.Жегалова, – особенно оригинальны главы по селекции отдельных растений, в которые включены наблюдения самого автора. После отдельных очерков А.И. Стебута, единственным полным сочинением является труд С.И. Жегалова». В 2006 году эта книга была вновь переиздана во ВНИИССОК.

Трудно и невозможно сказать о С.И.Жегалове лучше, чем это сделал профессор В.В.Ордынский в ноябре 1927 года, в своей статье «Профессор С.И.Жегалов – основатель и первый директор Грибовской овощной селекционной опытной станции»: «Нельзя не удивляться совершенно исключительному разнообразию плодотворной и выдающейся деятельности С.И.Жегалова. Само это разнообразие кажется парадоксальным. Ведь существует обычное представление о несовместимости истинной учености, связанной с глубиной проникновения в изучаемый предмет, даже со сколь-нибудь удовлетворительным пониманием практической жизни. В Сергее Ивановиче мы видим, однако, как раз обратное. И я думаю, что в совмещении, казалось бы, трудно совместимого, заключается секрет его одаренности. Проникнутый одной руководящей идеей, всем своим существом верящий в высокую полезность своей селекционной и генетической работы, он в этой вере черпал силы для работы в самых разнообразных областях. Будучи всегда и во всем верен принципу приложимости селекционных, основанных на точном знании законов наследования, методов ко всем без исключения растительным формам, С.И.Жегалов являл собой совершенный пример целостности и законченности. В нем поистине воплотился идеал работника селекционера, в котором так гармонически соединились идейные и исследовательские импульсы со знанием практической и хозяйственной жизни. Этот идеал будет всегда жить в памяти русского селекционера и заставлять его не забывать о том, что ему нельзя быть односторонним».

Прошло восемь десятилетий, как нет с нами выдающегося ученого, талантливого руководителя и селекционера, но его идеи живут и развиваются. На базе основанной С.И. Жегаловым Грибовской станции создан и развивается Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур (ВНИИССОК) – научный, методический и селекционный центр по овощным культурам в РФ. Придерживаясь изречения А.С. Шишкова (1754-1841 годы), Президента Российской академии наук: «Славен тот народ, потомки которого помнят свою историю, чтят своих предков и хранят свое Отечество», коллектив ВНИИССОК сохраняет и приумножает наследие своего первого научного руководителя С.И.Же-галова. Это прослеживается в развитии теоретических исследований института по разработке инновационных технологий и методов ускоренного создания принципиально нового и качественного исходного материала для селекции и практической селекции и семеноводства.

В книге «Введение в селекцию сельскохозяйственных растений» С.И.Жегалов так писал об овощных культурах: «…огородные растения являются настолько разнообразными по своим биологическим особенностям, отличительным признакам и способам хозяйственного использования, что необходимо было бы вести изложение в отношении каждого из них отдельно...». Именно поэтому в структуре ВНИИССОК имеется селекционно-семеноводческий центр, объединяющий отделы и лаборатории (по культурам) по селекции и первичному семеноводству, в задачу которых входит создание новых, высококачественных, конкурентоспособных сортов и гибридов F1 овощных, бахчевых, пряновкусовых и цветочных культур, с комплексной устойчивостью к неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам среды; ведение первичного и товарного семеноводства в ассортименте и объемах, удовлетворяющих спрос на семена овощных и цветочных культур селекции ВНИИССОК.

Претворяя замыслы профессора Жегалова в жизнь, учеными ВНИИССОК за более чем 90-летний период изучения овощных культур создана генетическая коллекция, насчитывающая более 16 тыс. образцов с комплексом хозяйственно ценных признаков по 111 культурам, относящихся к различным ботаническим таксонам. Ежегодно эта коллекция пополняется принципиально новым исходным материалом, созданным с привлечением современных методов и технологий биологической науки.

Генетически идентифицированы и выделены инбредные линии и формы моркови в качестве новых генетических источников раннеспелости, нейтральной фотопериодической реакции, формы межвидовых гибридов моркови, сочетающих устойчивость к альтернариозу с хозяйственно ценными признаками. Выделены формы межвидовых гибридов лука, сочетающие наличие вызревающей луковицы красной окраски с устойчивостью к ЛМР; созданы новые генетические источники – формы лука репчатого с ЦМС и закрепители стерильности, определено наследование ЦМС. Установлена возможность получения апомиктичных семян у лука репчатого путем опыления растений пыльцой тетраплоидного вида A. nutans. Методом эмбриокультуры in vitro получены расте-ния-апомикты матроклинного типа, которые будут изучены для определения природы апомиксиса (Романов, 2008). С помощью ДНК-технологий идентифицирован тип стерильности ЦМС Ogura у образцов белокочанной капусты, редиса и дайкона. Получены андростерильные линии – аналоги трёх основных групп спелости капусты белокочанной, подобраны линии – закрепители стерильности основных групп спелости, отработана схема селекционного процесса по созданию гетерозисных гибридов капусты на основе ЦМС.

С использованием межвидовой гибридизации разработана технология создания исходного материала перца, устойчивого к вирусным заболеваниям (Бунин и др., 2008). Созданы формы межвидовых гибридов лука, источники высокой устойчивости к пероноспорозу и на их основе получены новые толерантные сорта лука: Изумрудный, Сигма, Золотые Купола, Цепариус и др. (Тимин и др., 2007). Использование межвидовой гибридизации в роде Lactuca позволило выделить оригинальные формы, как генетические источники разной продолжительности вегетационного периода, рассеченности и окраски листьев, высокой теневыносливости растений, повышенного содержания витамина С, низкого содержания нитратов и на их основе созданы новые сорта: Новогодний, Изумрудный, Творец, Алекс, Коралл, Малахит. На основе межвидового гибрида физалиса овощного, создан сорт Десертный, отличающийся повышенной урожайностью и устойчивостью к болезням, высоким содержанием сахаров, пектина, отсутствием горечи, что позволяет использовать плоды в свежем виде (Скворцова и др., 2002).

Созданы оригинальные многоплодные, ультраранние, холодостойкие линии и сорта кабачка и патиссона преимущественно женского типа цветения с компактным кустом, с плодами, пригодными для цельноплодного консервирования (корнишонного типа). Выделены ценные линии и формы огурца, сочетающие высокую устойчивость к 5-6-ти наиболее вредоносным болезням (ложная и настоящая мучнистая роса, оливковая, угловатая и бурая пятнистости, корневые гнили) с другими важными хозяйственными признаками: женским типом цветения, пучковой завязью, скороспелостью, высоким качеством зеленца.

Образцы гороха овощного, созданные с помощью сложных конвергентных скрещиваний, являются источником разнообразия форм по скороспелости, по числу плодущих узлов, числу бобов на узле (2-4), по длине и типу стебля.

В последние годы в институте усилены исследования, связанные с разработкой современных методов и методов экспресс-оценки для ускорения селекционного процесса и повышения эффективности отбора. С этой целью во ВНИИССОК активно совершенствуются традиционные и разрабатываются новые технологии селекции: индукция рекомбиногенеза, комбинационной и экотипической селекции по микрогаметофиту, селекции репродуктивных структур, гаплоидии, андро- и гиногенеза в культуре in vitro, хромосомной инженерии, трансгеноза, молекулярных, экологических методов и др. (Тюкавин, 2008; Тюкавин, Шмы-кова, 1999; 2005; Шмыкова, Супрунова, 2009; Пивоваров и др., 2011; Domblides et. al, 2009; Степанов и др., 2000).

Усовершенствована методика отбора на солеустойчи-вость по пыльце, семенам, сеянцам и по завязываемости плодов перца сладкого в защищенном грунте, создан исходный материал с широкой нормой реакции (Белавкин, 2010).

В связи с постоянной внутрипопуляционной изменчивостью патогенов проводится ежегодный фитопатологический контроль и скрининг устойчивости овощных культур к фитопатогенам, что позволяет выделять эффективные источники устойчивости, при этом изучается внутривидовая дифференциация возбудителей наиболее вредоносных болезней, идентифицируется видовой состав патогенов (Ткаченко и др., 2009; Пивоваров и др., 2009). Создан ряд сортов и гибридов овощных культур с групповой устойчивостью к болезням: огурца – F1 Катюша, F1 Дебют, F1 Кумир, F1 Крепыш, F1 Брюнет, Коротышка и др.; тыквы – Россиянка, Улыбка, Веснушка, Конфетка, Ольга; кабачка – Фараон, Русские спагетти, Уголек и др.; томата – Дубрава, Челнок, Отрадный, Патрис, Гранд, Тотошка, Светлячок и др.; перца сладкого – F1 Адепт, F1 Сибиряк , F1 Княжич, Желтый букет, Памяти Жегалова, Казачок, Сластена; лука репчатого – Бо-терус, Золотничок, Спутник, Тэрвин, Сигма, Золотые купола, Цепариус и др.; моркови – F1 Грибовчанин, Супернант и др.; капусты белокочанной – сорт Парус, F1 Снежинка; капусты китайской – Веснянка, Ласточка и др.

В институте успешно проводится селекционная работа на высокое содержание биологически активных соединений, в том числе на антиоксидантную активность. Разработаны системы оценки и отбора овощных культур с высокоэффективной антиоксидантной системой, базирующейся на использовании инновационных технологий, повышающих качество и урожайность овощей и семян для создания функциональных пищевых продуктов, имеющих важное социально-экономическое значение (Гинс и др., 2011). Созданы линии томата для открытого грунта с высоким содержанием сухого вещества, сахаров, ликопина и других БАВ (Кондратьева, Гинс и др., 2011). Выявлены различия по содержанию фенольных соединений и пектиновых веществ в селекционных образцах баклажана. Установлено, что в отечественных сортах содержание антоциана не уступает, а в некоторых случаях превышает сорта японской селекции, считающимися лучшими по данному показателю (Верба, 2011). Получен исходный материал гороха овощного с замедленным переходом сахара в крахмал (Отчет о НИР, 2011).

Много внимания уделяется другому аспекту проблемы качества овощной продукции – селекции на устойчивость к накоплению поллютантов для создания экологически безопасного продукта. Выделен исходный материала для селекции на стабильно низкий уровень накопления радионуклидов.

Проводятся исследования по оценке качества различных сортов овощных культур на пригодность их к консервированию. Сорта свеклы столовой Нежность, Бордо односемянная, моркови Нантская 4, Марлинка, способны давать высококачественные консервы, приготовленные не только со свежесобранной продукции, но и после длительного хранения. Лучшие сорта тыквы селекции ВНИИССОК: Конфетка, Москвичка, которые практически не теряют ценные питательные вещества при переработке, будут внесены в Реестр рекомендуемых для перера- ся необходимой составляющей сохранения высокой жизненности созданных сортов. ВНИИССОК активно размножает семенной материал и в состоянии поставлять потребителям более 300 т элиты и первой репродукции взамен импорта, что позволяет решать проблему продовольственной безопасности страны. Семеноводство – один из важных элементов, гарантирующих стабилизацию производства овощей в стране. Разработанная Министерством сельского хозяйства РФ «Стратегия развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур на период до 2020 года» и совместные обсуждения ведущих ученых Россельхозакадемии с представителями Министерства вселяют надежду на позитивные изменения в семеноводстве овощных культур.

Все вышеизложенное далеко не полный перечень достижений, претворяющих в жизнь научные замыслы ученого, селекционера С.И. Жегалова.

Научная общественность помнит, чтит и ценит наследие великого ученого, генетика, селекционера, педагога, талантливого организатора, исследователя. Сегодня ботки сортов.

За годы деятельности Грибовской станции, а затем ВНИИССОК, учеными достигнуты выдающиеся результаты: создано более 830 сортов и гибридов, 519 из которых включены в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию на 2011 год.

Производство семян всегда занимало большое место в деятельности института, так как это являет-

ВНИИССОК отмечает 130-летие со дня рождения своего

основателя, профессора С.И. Жегалова. Мы твердо убеждены, что созданная С.И. Жегаловым отечественная школа селекции и семеноводства овощных культур будет жить и успешно развиваться в лице учеников его учеников, нового поколения современников во имя свершения новых достижений в области генетики, селекции и семеноводства овощных культур.

Список литературы Основоположник отечественной селекции овощных культур С.И. Жегалов. К 130-летию со дня рождения

- Жегалов С.И. Введение в селекцию сельскохозяйственных растений./М., 2006 (4-е изд.).-320 с.

- Сергей Иванович Жегалов. Ученый, педагог, селекционер./под ред. Пивоварова В.Ф./М., 2006.-240 с.

- С.И. Жегалов. Биобиблиография./под. ред. Пивоварова В.Ф./М., 2006.-48 с.

- Бунин М.С., Мамедов М.И., Шмыкова Н.А., Супрунова Т.П., Енгалычева И.А., Кочиева Е.З., Рыжова Н.Н.Межвидовая гибридизация в роде Capsicum L. и ее использование в селекции (Методика)//М., 2008.-84 с.

- Белавкин Е.С. Оценка и создание исходного материала для селекции сортов и гибридов перца сладкого, адаптированных к условиям малообъемной технологии/М. 2010.-28 с.

- Верба В.М. Разработка элементов технологии, направленной на расширение генетического биоразнообразия при селекции на качество//М., 2011.-26 с.

- Гинс М.С., Гинс В.К. Физиолого-биохимические основы интродукции и селекции овощных культур./М., 2011.-128 с.

- Пивоваров В.Ф., Балашова И.Т, Мамедов М.И. и др. Селекционные технологии, созданные во ВНИИССОК на основе методов молекулярного анализа и селекции по микрогаметофиту//Сельскохозяйственная биология.-2005.-№ 3. -С. 91-100.

- Пивоваров В.Ф., Шмыкова Н.А., Супрунова Т.П. Биотехнологические приемы в селекции овощных культур//Овощи России, 2011.-№3.-С.10-17.

- Пивоваров В.Ф., Пышная О.Н., Гуркина Л.К. Претворение научных замыслов профессора С.И. Жегалова в фундаментальных и прикладных исследованиях Всероссийского НИИ селекции и семеноводства овощных культур/Сб. научных трудов ВНИИССОК.-М., 2011.-Вып.44. -С.7-12.

- Кондратьева И.Ю., Гинс М.С., Гинс В.К., Ильенко М.С. Особенности наследования скороспелости и содержания ликопина у гибридов F1 томата//Вестник сельскохозяйственной науки, 2011.-№ -С.46-48.

- Романов В.С. Селекционно-генетические особенности форм межвидовых гибридов лука (создание и оценка)/Автореферат дисс. на соис. уч.ст. канд. с.-х. наук./М., 2008.-26 с.

- Степанов В.А., Бунин М.С., Балашова Н.Н. Методические указания по селекции репы японской на холодостойкость с использованием микрогаметофита./М.ВНИИССОК., 2000.-12 с.

- Domblides E., Domblides A., Startsev V., Bondareva L. Revealing of genetic polymorphism among breeding accessions of the Brassica rapa L. and Brassica oleraceae L. by RAPD markers//Book of Abstracts, Plant Genetic Resources. EUCARPIA, May 26-29, 2009.-Slovenia

- Тюкавин Г.Б. Основы биотехнологии моркови./М., 2007.-479 с.

- Тюкавин Г.Б., Шмыкова Н.А. Разработка методов биотехнологии растений для создания исходного материала в селекции овощных, малораспространенных и цветочных культур во ВНИИССОК//Материалы докл., сообщ. Междунар. симп. по селекции и семеноводству овощных культур 1-4 марта 1999./М., 1999.-С. 362-371.

- Шмыкова Н.А., Супрунова Т.П. Индукция гиногенеза в культуре in vitro неопыленных семяпочек Cucumis sativus L.//Гавриш -2009. -№4. -С.40-44.

- Тимин Н.И., Агафонов А.Ф., Шмыкова Н.И., Титова И.В. и др., Межвидовая гибридизация в роде Allium L. и ее использование в селекции (методические рекомендации)/М., 2007.-47 с.

- Ткаченко О.Б., Новожилова О.А., Тимина Л.Т. Возбудители низкотемпературных склероциальных гнилей моркови при хранении. Стр.107-108//Иммунопатология, 2009. -.№1.

- Методика заражения и оценка чеснока на устойчивость к фузариозной гнили/Пивоваров В.Ф., Тимина Л.Т., Никульшин В.П., Шестакова К.С./ВНИИССОК -М., 2009 -25 с.

- Пивоваров В.Ф., Скворцова Р.В., Кондратьева И.Ю. Частная генетика пасленовых культур (томат и физалис)./Москва, 2002.-с.200.