Основы метода анализа смысловой интегративности текста с помощью вербально выраженных мыслей-скрепов

Автор: Чернышов Михаил Юрьевич

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Статья в выпуске: 11, 2009 года.

Бесплатный доступ

Статья излагает результаты исследования, связанного с разработкой метода анализа смысловой интегративности текстов, относящихся к различным функциональным стилям, с помощью выявленных нами медиаторов смысловой интегративности, известных как вербально выраженные мысли-скрепы.

Смысловая интегративность текста, медиатор интегративности, метод анализа интегративности

Короткий адрес: https://sciup.org/148178537

IDR: 148178537 | УДК: 803.000+811.111

Текст научной статьи Основы метода анализа смысловой интегративности текста с помощью вербально выраженных мыслей-скрепов

-

1. О трудностях исследования смысловой интегративности текста

Развитие исследований, связанных со смысловой интегративностью текста, до сих пор шло крайне медленно. Это объясняется сложностью проблемы и отсутствием адекватных методов исследования [1]. Если свести воедино известные подходы к исследованию смысловой интегративности, то можно построить некую синтетическую методику, сочетающую в себе различные известные точки зрения. Вариант такой методики был – по крайней мере однажды, согласно утверждаемому – применен в диссертационной работе Е.Н. Вагановой (2001), посвященной исследованию кореференции и кон-нексии в смысловой и структурной организации текста [3]. Этот вариант предполагал последовательный интуитивный анализ смысловой структуры и элементов смыслового содержания текста с использованием сочетания методов Дж. Ферса (1958), И.В. Арнольд (1974), К. Бринкера (1988-92), Т.А. ван Дейка (1989)), который включал в себя следующие этапы: 1) первичный просмотр с целью выявления вербальной структуры текста и его частей; 2) первичное посег-ментное чтение текста с целью выявления предметно-тематического содержания его сегментов, выявления тем сегментов и соответствующих им концептуальных фреймов (выяснения «о чем каждый сегмент») (по Т.А. ван Дейку (1989: P. 41) и К. Бринкеру (1988))1; 3) анализ смысловой структуры текста путем анализа организации его частей (И.В. Арнольд (1999) [2]), выстраивания иерархии/сетки тем и пропозиций сегментов и на этой основе – выявления тематического смыслового ядра текста; 4) выявление локутивных пропозиций по К. Бринкеру (1988)2, построение

пропозициональных осей текста (учитывая, что информация как-то передается из одного сегмента в другой) и определение смысловых отношений между такими осями; 5) анализ интер-текста3; 6) исследование ситуативного контекста произведения (по Дж. Ферсу (1958)), понимаемое как анализ прогрессии описываемых ситуаций, при котором, как определила В.А. Куха-ренко, «связь элементов композиции осуществляется логико-семантическим способом» (1987: С.64), или как «восполнение недосказанного» по И.В. Арнольд (1999) [2]. Но совершенно очевидно, что добросовестный анализ хотя бы одного рассказа с помощью такой методики превратил бы кандидатскую диссертацию Е.Н. Вагановой объемом в 246 страниц в многотомное сочинение из нескольких тысяч страниц. И все равно такое исследование было бы неполным, т.к. полностью неучтенными оставались бы аспекты когнитивной, эмотивной и коммуникативно-прагматической интегративности.

-

2. Основы методики исследования смы словой интегративности текста

-

с помощью мыслей - скрепов

Необходим был иной подход к построению методики исследования смысловой интегративности текста, который, во-первых, был бы простым и конкретным, а, во-вторых, подходил бы для текстов, относящихся к различным функциональным стилям речи, т.е. не только для художественной прозы, но, кроме того, для произведений поэзии, драматургии, для речей ораторов, для научных, технических и деловых текстов. В понимании принципов построения такого подхода нам помогли идеи У. Куайна, Дж. Ферса, К. Бринкера, И.В. Арнольд, А.В. Бондар-ко, Е.В. Падучевой, Н.Д. Арутюновой, Ю.М. Малиновича. В итоге нами был предложен подход, предполагавший анализ смысловой интегративности текста с помощью вербально выра- женных мыслей-скрепов, идентифицируемых в текстах.

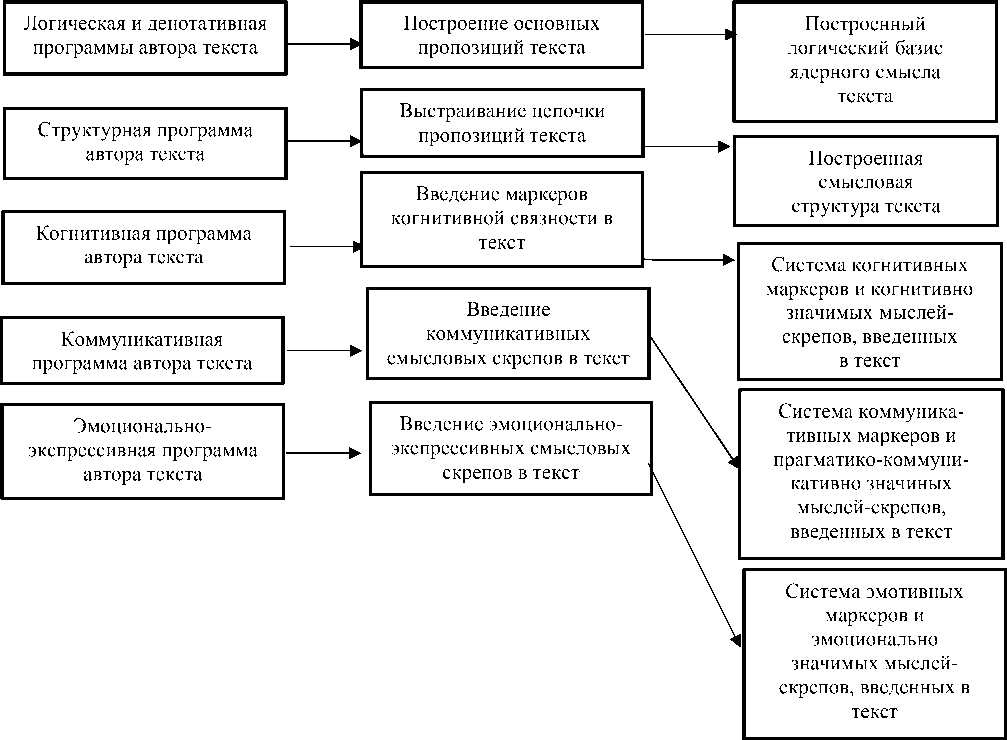

Разрабатывая методику исследования смысловой интегративности текста, мы ставили цель понять, как (по какому принципу) смысл целого текста (или элементарный смысл сегмента) формируется из составляющих. Ясно, что такими составляющими могли быть, прежде всего: 1) ядерный смысл; 2) смысловая структура, 3) система когнитивных и эмоциональноэкспрессивных маркеров, введенных в текст. Потребность в обеспечении полноты исследования смысловой интегративности заставила нас ввести в исследование анализ системы дополнительных логико-смысловых отношений, характерных для текста и обеспечиваемых вербально выраженными мыслями - скрепами4, открытыми нами медиаторами смысловой интегративности текста, а именно отношений: 1) логических а) подчеркивания (отдельных мыслей), б) обобщения (строящихся на основе предшествующих описаний), в) вывода (отношений, строящихся на основе логического анализа обобщений); 2) прагматико-коммуникативных; 3) когнитивных; 4) эмоционально-экспрессивных отношений.

В итоге многолетних исследований, проведенных на текстах, относящихся к множеству функциональных стилей, нам удалось доказать, что синтез элементарных смыслов сегментов в целостный смысл текста может быть опосредо- ван МС как медиаторами смысловой интегративности. Концепция мысли-скрепа была впервые представлена автором на VIII Международном конгрессе Всемирной организации систем и кибернетики в июне 1990 г. и нашла закрепление в «Encyclopaedia of Cybernetics», изданной в США в 1991 г. Согласно этой концепции, совокупность вышеуказанных отношений 1)–4) составляет основу смысловой интегративности текста, опосредуемой с помощью МС.

При разработке нашей методики было обеспечено соблюдение: 1) основных принципов подготовки и проведения исследований, которые могли бы гарантировать достоверности выводов о смысловой интегративности текста, 2) исходного предположения и 3) требований к построению исследования. По убеждению Л.В. Щербы (1935) и И.В. Арнольд (1991), это обеспечивает необходимую научность подхода.

Исходное предположение нашего подхода: формы интегративности текста образуют единство: «базис» смысловой интегративности текста образован его интегративностью на уровне ядерного смысла (денотативно-смысловая и логико-смысловая связность) и структурносмысловой интегративностью; «надстройку» – когнитивная, эмотивная и коммуникативнопрагматическая интегративность (рис. 1). Анализ интегративности, опосредуемой с помощью МС, позволил учесть аспекты «надстроечной» интегративности в дополнение к аспектам «базисной».

|

Когнитивная интегративность |

Коммуникативнопрагматическая интегративность |

Эмотивная интегративность |

|

Денотативносмысловая интегративность |

Структурносмысловая интегративность |

Логикосемантическая интегративность |

Рис .1. Система форм смысловой интегративности текста, обеспечиваемой мыслями-скрепами

Требования к отбору материала: отбирают тексты, которые гарантировали бы полноту исследования и достоверность выводов, т.е.: а) написаны профессиональными авторами, заботящимися о связности текста для адресата; б) представляют множество функциональных стилей и различаются по функциональнотипологическим особенностям; в) характеризуются одновременно структурно-, концептуально- и когнитивно-смысловой, плюс коммуникативно-прагматической и эмотивной смысловой интегративностью. Адекватное исследование последней предполагает учет всех этих составляющих. Требования к проведению исследования: анализ 1) только одного аспекта интегративности – интегративность с помощью МС (это определило характер декомпозиции текста в ходе анализа и уровень абстрагирования); 2) смысловых отношений, связанных с МС, причем, локальных и дистантных смысловых связей; 3) эксплицитных (вербально выраженных) средств смысловой интегративности.

Анализ интегративности с помощью МС позволил учесть аспекты «надстроечной» инте- гративности в дополнение к аспектам «базис -ной».

Было учтено, что в речи МС может выражаться в форме логических, вербальных, структурных, интонационных особенностей (рис. 2), которые могут быть коммуникативно-, эмотив- но - и когнитивно -значимыми. Была поставлена задача показать, что синтез элементарных смыслов сегментов в смысл текста может быть опосредован мыслями-скрепами, позволяющими учесть эти, ранее неучтенные, аспекты связности текста.

Смысловая организация текста

Рис .2. Процесс синтеза смысловой структуры текста в сознании его автора.

Методика исследования смысловой интегративности текста с помощью мыслей-скрепов предполагает 1) идентификацию коммуникативно-, эмотивно- или когнитивно-значимых вербально выраженных мыслей-скрепов как медиаторов связывающих смысл текста и 2) исследование смысловой организации текста с помощью МС.

Первая часть методики [5] (идентификация МС) осуществляется по признакам, позволяющим идентифицировать мысли-скрепы и предполагает: 1) анализ смысловой структуры текста по содержанию имеющихся сегментов его есте-ственной декомпозиции (если таковые есть): а) по содержанию заглавия текста и/или по смыслу посвящения-эпиграфа; б) по содержанию оглав ления; в) по названиям глав и разделов; г) по зачинам/заключениям (Хованская (1980) [4: С.103]); 2) выявление в тексте общих признаков ассоциативной смысловой связности; 3) идентификацию мыслей-скрепов: а) выявление, отслеживание в тексте особенностей структурных, знаковых и/или вербальных, значимых для смысла, т.е. рассчитанных на привлечение внимания адресата и формирование в его сознании определенных смысловых ассоциаций; 4) установление функций выявленных особенностей в формировании ассоциаций и интеграции смыслов, обобщение результатов и идентификация этих особенностей как коммуникативнозначимых МС.

К множеству признаков, позволяющих идентифицировать вербально выраженную МС в тексте (/сегменте) по коммуникативно-, эмотив-но или когнитивно-значимым особенностям, относятся, например: 1) структурные, акцентно выраженные признаки (особенности): а) ярко выраженный разрыв в последовательности текста; б) структурное выделение сегментов важных в коммуникативном, эмотивном или когнитивном аспектах (напр., их выделение большим или необычным абзацным отступом, центрированием текста, пробельной строкой как, например, резюмирующие строки-стихи в английском сонете); в) необычные вставки в текст и т.п.; 2) акцентированное посимвольное выделение сегментов текста подчеркиванием, курсивом, жирным шрифтом, заглавными буквами и т.п.; 3) вербальные особенности вроде а) ярко выделенных и повторяющихся мыслей в зачинах и концовках текста/сегмента; б) названий (напр., географических названий или терминов общезначимых для членов общества), имен выдающихся личностей и т.п., рассчитанных на определенные ассоциации; в) эмотивно значимых и акцентно выделенных высказываний; 4) наличие логических формул речи; 5) наличие выделенных и повторяющихся мыслей в зачинах и концовках текста/сегмента; и т.п. Указанные признаки должны удовлетворять принципам: рекуррент - ности5, непротиворечивости6, связанности7. Эти принципы совпадают с правилами когерен-ции М. Шароля [300], что подтверждает логичность нашего подхода к идентификации указанных признаков интегративности текста.

Вторая часть методики (исследование смы словой организации текста с помощью МС) предполагает: 1) анализ смысловой структуры текста по содержанию выявленных МС, т.е. выявление в тексте признаков ассоциативной смысловой связности, обеспеченных с помощью МС, и функций, выполняемых этими МС в формировании ассоциаций и интеграции смыслов; 2) привлечение дополнительных сведений о тексте, выполнение когнитивного анализа выявленных особенностей в целях установления их экс-тратекстуальных ассоциативных связей и идентификации когнитивно-значимых и эмотивно-значимых МС; 3) анализ ядерного смысла текста с помощью его МС (такой анализ с использованием логики является дополнением к основной задаче исследования смысловой интегративности текста). Такая методика полезна, когда семантика текста сложна (текст с метафорой; абсурдистский текст и т.п.), и его смысловую связность не удается проанализировать с помощью известных подходов.

Для подтверждения работоспособности нашей методики проведено исследование большого объема текстов, относящихся к 4-м различным функциональным стилям речи: 40 произведений прозы (романы и новеллы), 173 поэтических текста, 17 пьес, 28 речей ораторов и 599 сегментов текстов.