Особенности адаптации к учебному процессу студентов с различными хронобиотипами

Автор: Маринина Мария Георгиевна, Новикова Елена Ивановна, Мужиченко Маргарита Владимировна, Надежкина Елена Юрьевна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 3 (80), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование взаимосвязи функционального состояния системы кровообращения студентов с различными хронобиотипами. Было выявлено снижение уровня адаптационного потенциала лиц с вечерним хронобиотипом к концу учебного года.

Адаптация, хронобиотип, сердечно-сосудистая система, функциональное состояние, адаптационный потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/148324438

IDR: 148324438 | УДК: 159.923

Текст научной статьи Особенности адаптации к учебному процессу студентов с различными хронобиотипами

В настоящее время наблюдается снижение уровня здоровья обучающихся, в том числе студентов. Это связано с увеличением объема учебного материала, переходом на цифровой формат обучения в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Все это в сочетании с психоэмоциональным напряжением и отсутствием мотивации здорового образа жизни приводит к гиподинамии и наличию вредных привычек, снижает уровень физического развития студентов. В целом, это отрицательно сказывается на процессе адаптации к учебному процессу, вызывает неблагоприятные сдвиги в организме обучающихся. Результатом является ухудшение состояние здоровья и снижение работоспособности студентов.

Адаптационные реакции организма являются сложным процессом и на это влияют разные факторы. Возникает напряжение регуляторных систем, а также происходят изменения в функционировании отдельных органов и систем организма. Все это приводит к нарушению деятельности в работе этих систем. Как следствие, возникают функциональные и органические изменения в организме человека.

Биоритмы, их формирование и стабильность связаны с системой центральных и периферических пейсмейкеров, которые имеют иерархическую организацию и запускают сигналы, обусловленные эндогенными и экзогенными влияниями. Важное значение для человека имеют социальные факторы [4]. В частности, для студентов, имеющих разные хронобиотипы, учебная деятельность смещена на определенное время суток, что может не соответствовать пикам их функциональной активности. Такое несоответствие может вызвать десинхроноз. Это патологический синдром, который сопровождается нарушением циркадных ритмов [1]. Для десинхроноза характерно накопление усталости, снижение умственной и физической работоспособности, нарушения сна, расстройство пищеварения. Ряд авторов отмечали зависимость вариабельности сердечного ритма у студентов от умственных нагрузок [Там же] и уровня тревожности [7]. Что касается вопроса взаимосвязи биоритмологического аспекта и особенностей адаптационных реакций системы кровообращения, то он недостаточно изучен.

В связи с этим, актуальным является изучение состояния сердечно-сосудистой системы студентов с различными хронотипами в динамике учебного процесса.

Целью является изучение особенностей адаптации студентов к учебному процессу с различными хронобиотипами.

В исследовании приняли участие 55 студентов Института иностранных языков и 45 студентов Института технологии, экономики и сервиса 1-го курса Волгоградского государственного социальнопедагогического университета в возрасте 17–18 лет, пол мужской и женский.

Для оценки уровня функционирования системы кровообращения и определения ее адаптационного потенциала был использован предложенный Р.М. Баевским и А.П. Берсеневой интегративный показатель – индекс функциональных изменений (ИФИ) [8].

В зависимости от показателей ИФИ, уровень функционирования системы кровообращения у испытуемых определялся как удовлетворительная адаптация (до 2,6); напряжение механизмов адаптации (от 2,6 до 3,1); неудовлетворительная адаптация (от 3,1 до 3,5); и срыв адаптации (от 3,5).

Для определения хронобиотипа использовали методику Д. Хорна-О. Остберга в модификации С.И. Степановой [7]. Полученные результаты были обработаны с помощью методов математической статистики.

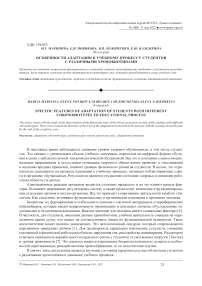

Исследование биологических ритмов у студентов Института иностранных языков (ИИЯ) позволило выделить следующие особенности суточных ритмов: к хронобиотипу «голубь» принадлежат 50,9 %, «совы» – 30,9%, «жаворонки» – 18,1% (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1

Распределение студентов по хронобиологическим типам (%)

|

Институты |

Совы |

Голуби |

Жаворонки |

|

ИИЯ |

30,9 (17) |

50,9 (28) |

18,1 (10) |

|

ИТЭС |

33,3 (15) |

48,8 (22) |

17,7 (8) |

Рис. 1. Распределение студентов ИИЯ по хронобиологическим типам

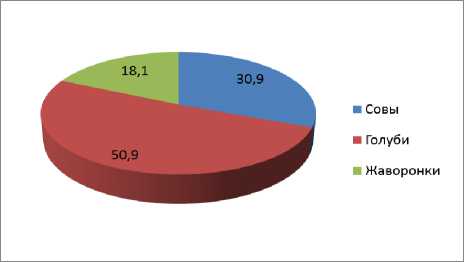

Рис. 2. Распределение студентов ИТЭС по хронобиологическим типам

Что касается студентов, обучающихся в Институте технологии, экономики и сервиса (ИТЭС), распределение по хронобиотипам оказалось следующим: «голуби» - 48,8%, «жаворонки» – 17,7%, «совы» – 33,3% (см. табл. 1, рис. 2 на с. 26).

Исследования показывают, что наиболее распространенным является тип «голуби» – более 50%, затем идут «совы» и «умеренные совы» - около 30% и меньше всего представителей «умеренные жаворонки» и «жаворонки» – около 10% [3].

Известно, что существует определенная зависимость между хронотипом и родом деятельности человека. Например, служащие, в основном, являются «жаворонками». Люди интеллектуального труда - «совами». Люди, которые занимаются физическим трудом, - «голубями». Вместе с тем, студенческая среда чрезвычайно разнородна. Около половины студентов (48%) принадлежит к категории «голубей». На долю «сов» приходится 35%, а 17% составляют «студенты-жаворонки» [8].

Было проведено исследование адаптационного потенциала первокурсников для выявления успешности адаптации к учебному процессу.

Таблица 2

Показатели адаптационного потенциала по хронотипам в начале учебного года

|

Хронотипы Институты |

Совы |

Голуби |

Жаворонки |

|

ИИЯ |

2,12±0,03 |

1,92±0,03 |

1,77±0,07 |

|

ИТЭС |

2,21±1,01 |

1,99±0,09 |

1,81±1,02 |

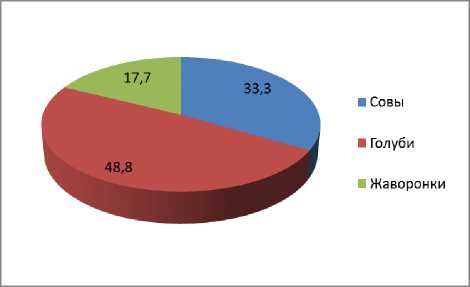

Рис. 3. Показатели адаптационного потенциала по хронобиотипам в начале учебного года

У студентов всех хронобиотипов обоих факультетов первоначально был выявлен достаточно высокий уровень удовлетворительной адаптации. Достоверных различий не выявлено.

Проведенное исследование показало, что существует тенденция снижения показателей адаптационного потенциала у испытуемых с хронобиотипом «сова». В начале учебного года наблюдался достаточно высокий уровень удовлетворительной адаптации, к концу же увеличивается число первокурсников с напряжением процессов адаптации. Так, значение адаптационного потенциала у студентов, обучающихся на ИИЯ, увеличилось на 31%, а ИТЭС на 26% (2,87±1,02 и 2,91±1,09 соответственно). У студентов с хронобиотипом «голубь» в конце первого года обучения наблюдается тенденция к улучшению процессов адаптации, и большинство испытуемых студентов оказались в группе с удовлетворительной адаптацией. У студентов хронобиотипа «жаворонок» значимых изменений в течение первого года обучения в процессах адаптации выявлено не было.

Таким образом, выявлено снижение адаптационного потенциала в группе лиц с вечерним хронобиотипом, у остальных биоритмологических типов наблюдается удовлетворительный уровень адаптации.

Список литературы Особенности адаптации к учебному процессу студентов с различными хронобиотипами

- Алпатов А.М. Циркадианный осциллятор // Хронобиология и хрономедицина / под ред. Комарова Ф.И., Рапопорта С.И. М.: Триада-Х, 2000.

- Алтынова Н.В., Панихина А.В., Анисимов Н.И. [и др.] Физиологический статус студентов-первокурсников в условиях адаптации к обучению в вузе // В мире научных открытий. 2009. № 3-2(3). С. 99-103.

- Аринчин Н.И. Периферические "сердца" человека. М.: Наука и техника, 1980.

- Арушанян Э.Б., Мастягина O.A., Мастягин С.С. [и др.] Колебания противотревожного эффекта валерианы и грандаксина у людей разного хронотипа на протяжении дневного бодрствования // Физиология человека. 2005. Т. 31. №°2. С. 135-137.

- Бароненко В.Б., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента. М.: Альфа-М, 2003.

- Бердиев Р.М., Кирюшин В.А., Моталова Т.В. [и др.] Состояние здоровья студентов-медиков и факторы, его определяющие // Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. 2017. Т. 25. № 2. С. 303-315.

- Доскин В.А., Лаврентьева Н.А. Ритмы жизни. М.: Медицина, 1991.

- Оценка уровня здоровья при исследовании практически здоровых людей: моногр. / под ред. Р.М. Баевского. М.: Слово, 2009.

- Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Климов И.А. Оценка адаптационного состояния студентов: моногр. Владимир: Изд-во ООО "Аркаим", 2016.