Особенности анализа экологических и эксплуатационных характеристик полимерсодержащих композитных материалов строительного назначения с помощью модифицированной методики инфракрасной спектроскопии

Автор: В.В. Ермаков, А.В. Васильев

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология - технические науки

Статья в выпуске: 4 т.27, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности анализа экологических и эксплуатационных характеристик полимерсодержащих композитных материалов строительного назначения с помощью модифицированной методики инфракрасной спектроскопии. Проведен анализ существующих стандартов и методов, который показал, что существующие методики не в полной мере позволяют исследовать экологических и эксплуатационных характеристик полимерсодержащих композитных материалов строительного назначения. Предложены подходы к созданию единого стандарта, позволяющего проводить полный качественный (идентификация компонентов) и количественный (определение концентраций) анализ полимерсодержащих строительных композитов. Сделан вывод, что модифицированная интегрированная методика должна учитывать также необходимость определения физических характеристик полимерсодержащих строительных композитов. Таким образом, существующие методики, описанные в стандартах, необходимо расширить.

Полимерсодержащие композитные материалы, экологические и эксплуатационные характеристики, анализ, инфракрасная спектроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/148331823

IDR: 148331823 | УДК: 504.06:614.895 | DOI: 10.37313/1990-5378-2025-27-4-196-202

Текст научной статьи Особенности анализа экологических и эксплуатационных характеристик полимерсодержащих композитных материалов строительного назначения с помощью модифицированной методики инфракрасной спектроскопии

EDN: HSMRXK

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-69-00012

В настоящее время значительно возросло применение полимерных композитных материалов различных видов и областей применения. В связи с этим возникает необходимость диагностики их физико-химических свойств, а также создания новых композитных материалов с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками [1, 3, 6].

Для полимерсодержащих строительных композитов особенно важно их соответствие требованиям, в том числе по воздействию химических компонентов; токсикологическим характеристикам; радиационным свойствам; шумо- и виброметрии и др. [11].

Число методов и их различных модификаций, которые используются для физико-химической диагностики полимерных композитных материалов, достигает нескольких десятков [2, 4, 6, 8-10]. Одним из наиболее применимых для анализа таких материалов является инфракрасная спектроскопия. Рассмотрим этот метод как один из наиболее универсальных способов определения состава полимерсодержащих строительных композитов.

Инфракрасная спектроскопия заслуженно занимает лидирующее положение среди методов анализа полимерных композитов благодаря ряду ключевых преимуществ. Этот метод обладает высокой чувствительностью, позволяя точно определять химический состав полимеров даже в присутствии малых количеств примесей, что особенно важно для установления потенциально экологически опасных компонентов. Метод способен выявлять специфические функциональные группы в полимерных цепях, что критически важно для идентификации различных типов полимеров и их модификаций. Также оценка присутствия функциональных групп часто даёт информацию о полноте и степени полимеризации. При этом ИК-спектроскопия не разрушает образцы в процессе анализа. В процессе анализа полимер не подвергается химическому изменению. Это позволяет проводить повторные измерения, сохраняя образец для последующих исследований другими методами, что особенно ценно при работе с редкими или дорогостоящими материалами или в тех случаях, когда один и тот же образец может периодически подвергаться определённым воздействиям с оценкой получаемого эффекта [7].

Экспрессность и простота проведения анализа ИК-спектроскопией для контроля качества композитных материалов, позволяет быстро выявить загрязнения, дефекты или нарушение структуры материала, что делает метод идеальным для оперативного контроля в производственных условиях. Метод универсален для различных материалов. Он дает возможность идентифицировать различные типы полимерных материалов по их уникальным «спектральным отпечаткам пальцев». Это особенно важно для анализа сложных композитов, содержащих несколько полимерных компонентов. ИК-спектроскопия позволяет определять присутствие различных химических групп в полимере в количественном выражении, что критически важно для контроля качества и соблюдения технологических параметров. Многие методики анализа с использованием спектроскопии стандартизован (ГОСТ Р 57939-2017, ГОСТ Р 57941-2017 и ГОСТ Р 57987-2017, которые являются модифицированными версиями соответствующих стандартов ASTM E334, E1252 и E1655) подтверждают признание метода и обеспечивают единые требования к анализу.

Метод ИК-Фурье-спектрометрии получил по сравнению с другими современными физико-химическими и химическими методами широкое распространение для идентификации полимеров и полимерных композиционных материалов и их структурного анализа ввиду доступности и надежности современных серийных ИК спектрометров, высокой скорости выполнения анализа, высокого уровня экспериментальной техники спектрального исследования полимерных систем.

Широкое применение метода ИК спектроскопии в анализе химических соединений объясняется тем, что колебательные спектры являются специфическими и чувствительными характеристиками молекул и их качественная интерпретация достаточно проста. В основе анализа спектров полимеров лежит богатейший опыт, накопленный за многие годы колебательной спектроскопией низкомолекулярных соединений. Качественный анализ колебательных спектров полимеров, также как и для низкомолекулярных соединений, основан на концепции так называемых групповых или характеристических колебаний, т.е. таких колебаний, которые можно отнести к определенной группе атомов независимо от того какому классу соединений они принадлежат.

Для идентификации соединения и определения типа замещения используют не только характеристические полосы поглощения, но и целые участки спектра, имеющие характерный вид с учетом всех полос и распределения интенсивности в данной области. Характеристические частоты приводятся в справочниках, атласах ИК спектров и корреляционных таблицах в соответствии с классами соединений. Использование метода групповых характеристических частот позволяет достаточно быстро определить как химическое строение макромолекул, пространственное расположение атомов и функциональных групп в полимерах различных классов, так и количество концевых групп в полимерном образце, наличие и тип разветвления; насыщенность, тип и регулярность присоединения звеньев в макромолекуле.. Вопросы теории колебательных спектров полимеров, практического применения метода ИК спектроскопии для качественного и количественного анализа и изучения полимерных систем, специфические проблемы, направления и перспективы развития метода отражены в ряде монографий, список которых приведен в литературе.

Значительные успехи ИК спектроскопии в идентификации полимеров и полимерных композиционных материалов, анализе их структуры связаны в последнее время с появлением приборов нового типа с высокой разрешающей способностью – Фурье спектрометров. В основу конструкции ИК-Фурье спектрометров положено явление интерференции волн электромагнитного излучения.

Спектрометры с Фурье преобразованием в отличие от ИК-спектрометров с волновой дисперсией, в которых спектр регистрируется последовательно, позволяют получить сразу всю информацию о спектре в форме интерферограммы.. Достоинствами Фурье спектроскопии являются: высокая чувствительность и точность измерений интенсивности, особенно при многократном сканировании и накоплении сигнала; высокое разрешение и высокая точность определения волновых чисел; высокое быстродействие, т.е. возможность быстрого исследования широкой спектральной области (время сканирования интервала в несколько сотен см-1 составляет меньше одной секунды).

Широкое внедрение ИК-Фурье спектрометров связано с разработкой нового поколения различных приставок в кюветное отделение спектрометра, которые позволили в значительной степени сократить время пробоподготовки исследуемых образцов, а также расширить функциональные возможности метода ИК спектроскопии при исследовании полимерных композиционных материалов. Отличительной особенностью ИК-Фурье спектрометров является возможность подключения к ним внешних устройств (ИК микроскопы) и устройств сопряжения (интерфейсы) с другими аналитическими приборами: термоанализаторами, хроматографами, Раман-модулями.

Для анализа композитных материалов, содержащих как полимерную матрицу, так и минеральные наполнители, ИК-спектроскопия предоставляет уникальные возможности:

-

1. Возможность анализа взаимодействия между полимерной матрицей и наполнителем через изменения в характерных полосах спектра,

-

2. Способность выявлять поверхностные модификации наполнителей, которые критически важны для адгезии в композите.

-

3. Определение степени дисперсности наполнителя в полимерной матрице через анализ интенсивности спектральных полос.

Для актуальных стандартов по анализу полимер содержащих композитов можно выделить несколько особенностей. Все три документа (ГОСТ Р 57939-2017, ГОСТ Р 57941-2017 и ГОСТ Р 57987-2017) посвящены инфракрасной спектроскопии полимерных композитов, но разделены на разные аспекты анализа без четкого разграничения областей применения. Отсюда появляется избыточная фрагментация стандартов без обозначения перехода от одной методики к другой. Эти стандарты ориентированы преимущественно на полимерные композиты, тогда как часто требуется работать с материалами, содержащими преимущественно минеральные компоненты, что не отражено в содержании стандартов. При этом стандарты разделены отдельно на методы качественного и количественного анализа. ГОСТ Р 57941-2017 фокусируется на качественном анализе полимерных композитов, тогда как ГОСТ Р 57987-2017 посвящен многомерному количественному анализу, что создает неудобства при комплексном исследовании материалов. Поскольку все три стандарта касаются инфракрасной спектроскопии, в них, содержатся пересекающиеся разделы, что усложняет работу с ними, так как на практике сложно разделить технику выполнения одного варианта исследования от других.

Для создания единого стандарта, позволяющего проводить полный качественный (идентификация компонентов) и количественный (определение концентраций) анализ полимер –содержащих строительных композитов, можно объединить эти стандарты следующим образом. Для обеспечения единого подхода в первую очередь предполагается заменить все варианты пробоподготовки на применение спектроскопии НПВО (нарушенного полного внутреннего отражения). За счёт этого возможно исключить требования по пробоподготовке и составить стандарт с акцентом на контроль параметров. Тем не менее, необходимо уточнить область применения стандарта, явно включив в нее минерально-полимерные композиты и установив специфические требования к их анализу.

Следующей частью нового стандарта может являться методика идентификации полимерных и минеральных фаз, с исправлением искажений спектров на основе ГОСТ Р 57941-2017. В первую очередь, необходимо ориентироваться на расширение спектрального диапазона, но требуется учесть прозрачность материалов кристаллов НПВО. Так, в работах [9, 14 и др.] приведены основные характеристики материалов для кристаллов НПВО.

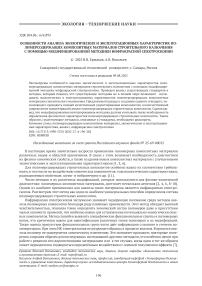

В практической части эксперимента были исследованы возможности получения спектров на имеющихся образцах кристаллах из селенида цинка (приставка к спектрометру без волокна), оксида циркония с халкогенидным волокном и алмаза с поликристаллическим волокном из галогенидов серебра (AgCl:AgBr). Также для сравнения был использован вариант контактного зонда полного отражения, имеющий вместо кристалла окно с халькогенидным волокном и стеклом As2S3. В качестве спектров сравнения использовался воздух для кристаллов и Зеркальный нержавеющий лист AISI 304 для отражательного зонда.

Далее были проведены измерения спектральных характеристики полимерсодержащего минерального строительного композита, в составе которого присутствуют цемент в количестве 25%, кварцевый песок 65%, кремнезём 5%, полимерный порошок (акрил) 8% пластификаторы (поликар-боксилатные эфиры (PCE) и модификаторы (полипропиленовая фибра) вместе 0,5%, вода (при замесе) - до 20% от сухой смеси.

Наиболее характерными участками для идентификации полимеров в таких материалах можно выделить полосы высокой интенсивности валентных колебаний С-Н связей метильной и метиленовой групп проявляются в области спектра от 3000 до 2800 см-1 [4]. Значимой является широкая полоса поглощении воды от 3 400 до 3 000 см-1 как характеристика высыхания композита. При этом интенсивность поглощения минеральных компонентов в области спектра выше 1650 см-1 пренебрежимо мала, а диапазон 1650-600 см-1 как раз и является значимым для оценки минеральной составляющей композита.

Как видно из представленного графика (рис. 1) соотношение сигнал/шум для полос выше 2000 см-1, отвечающих за органическую и водную составляющую оказывает существенно выше для зонда НПВО с кристаллом из оксида циркония (участок I). Для изучения минеральной части в диапазоне волновых чисел 2000- 600 см-1 лучше подходит отражательный зонд (участок II). Но, при этом отметим, что приставка с кристаллом из селенида цинка способна работать сравнительно одинаково во всём интересующем диапазоне и является универсальным средством контроля качества композитных материалов, но при этом её долговечность существенно ниже по причине абразивного минеральных компонентов и воздействия влаги.

Так как анализ проводится для уже готовых изделий или в процессе застывания, то методики подготовки, включенные в ГОСТ Р57941-2017 в форме растворения отдельных полимеров, не применимы. Рекомендованным вариантом подготовки образца может являться только снятие поверх-

Рисунок 1 – Сравнение эффективности различных материалов при ИК-спектроскопии композитных материалов ностного слов и выравнивание (полировка) поверхности. Тем не менее, даже такой способ зачастую может создавать проблемные моменты при выполнении измерений связанные с увеличением шумности спектров.

Фактурные эффекты поверхности - искажения спектральных данных, возникающие из-за неровностей, шероховатости или микроструктуры поверхности анализируемого образца в методе НПВО. Это связано с тем, что анизотропия, вызванная различиями свойств материалов в составе композита, создаёт рассевание на границах разделов фаз не только между образцом и кристаллом, но и на поверхности среза и внутри образца [13]. Вариантом снижения такого эффекта является покрытие образца слоем германиевого масла или специализированными ATR-гелями. Но, применимость их может быть ограничена наличием влаги в образцах или артефактами, перекрывающими полосы образца. Рекомендованным вариантом является применение в качестве выравнивающего материала плёнок из фторопластов. Они инертны к большинству соединений, дают артефакты только в полосах 1150–1250 см–¹, характерных для связей C-F. При этом плёнки защищают хрупкие кристаллы (например, селенид цинка) от царапин. Толщина плёнки должна составлять 5-10 мкм, что позволяет заполнить неровности и защитить кристалл, но при этом не снизить интенсивность сигнала [12].

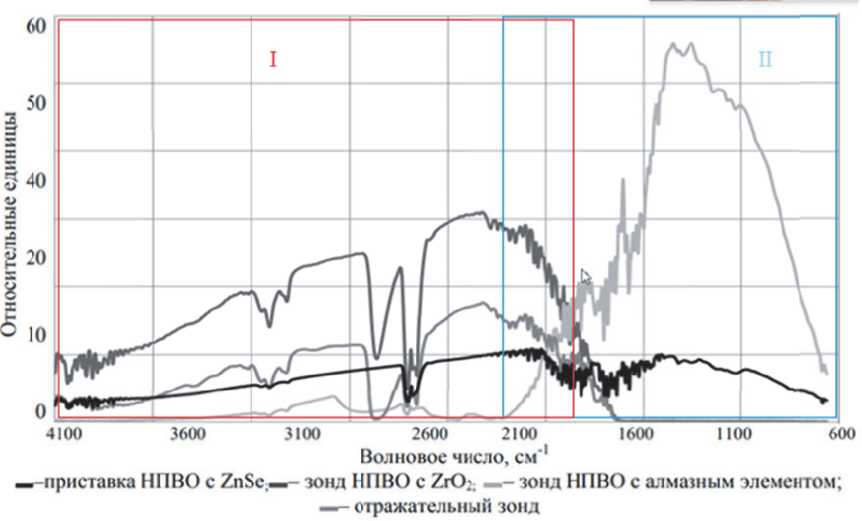

Проблемным моментом при использовании зондовой спектроскопии является то, что спектральные характеристики получаются с площади порядка нескольких квадратных миллиметров. Для построения общей характеристики образца используют методы картирования. Этот метод визуализирует распределение составляющих частиц в образце путем двумерного отображения характеристических интенсивностей спектров (отражения или НПВО) или концентраций веществ. (рис 2), аналогично методам исследования неизвестных минеральных образцов [12]. Применение данного метода возможно в нескольких направлениях. В первую очередь это усреднение свойств материала при этом возможен выбор метода усреднения в зависимости от оцениваемой характеристики. В целом, для минерально-полимерных композитов среднеарифметическое (взвешенное) дает наиболее точное представление о изменениях свойств, так как напрямую связано с объемными вкладами компонентов. Но, если распределение компонентов сильно асимметрично, что подтверждается статистикой, то среднее медианное значение может быть альтернативой для робастного описания свойств.

Полученные карты структуры композитного материала в формате многомерных изображений могут подвергаться обработки любым из вариантов обработки изображений. Многомерный анализ изображений с ИК-спектроскопией НПВО помогает получить комплексную химическую, структурную и пространственную информацию о компонентном составе и взаимодействиях в минерально-полимерных композитах, что критично для оценки их свойств и качества. Например, возможен анализ взаимодействия полимерных добавок с минеральной матрицей, в том числе оценка степени связывания и формирования химических связей типа Si-O-C, повышающих прочность и термостойкость материала [8] Помимо этого широко используются разнообразные алгоритмы кластеризации изображений с возможностью оценки равномерности распределения наполнителей в композитах [2, 10].

Рисунок 2 – Картирование образцов композита с использованием зондовой ИК-спектроскопии НПВО

Оценку любых характеристик, как измеряемых напрямую (прочность на сжатие или расширение и т.п.), так и косвенно (равномерность распределения частиц по объёму), для композитов в дальнейшем возможно проводить уже непосредственно опираясь на требования ГОСТ Р 579872017. Данный стандарт описывает методы формирования калибровочных моделей с использованием различных алгоритмов. Это позволяет на основе ИК-спектров определять концентрации и свойства компонентов композита, что существенно для анализа минеральных композитов с полимерными добавками.

Стандарт также включает рекомендации по сбору и обработке инфракрасных спектров с целью минимизации ошибок и повышения точности калибровочной модели. Это обеспечивает воспроизводимость и надежность анализа, что критично при исследовании сложных строительных минеральных композитов с полимерными добавками.

Таким образом, ГОСТ Р 57987-2017 может служить основой для стандартизированного, точного и многоаспектного количественного анализа ИК-спектроскопических данных, полученных с применением НПВО, включая возможности картирования проб минеральных композитов с полимерными добавками, что способствует комплексной оценке их состава и структуры. Вместе с тем, модифицированная интегрированная методика должна учитывать и необходимость определения физических характеристик полимерсодержащих строительных композитов, прежде всего, радиации, шума, вибрации. Поэтому методики, описанные в вышеуказанных стандартах, необходимо расширить.

Следует также рекомендовать широкое применение многомерных математических методов, таких, как множественная линейная регрессия, регрессия на главные компоненты и проекция на латентные структуры, как наиболее распространённых и востребованных методов многомерной калибровки. Это позволяет надежно моделировать спектроскопические данные и проводить количественный анализ состава образцов, что особенно важно при выполнении картирования и анализе изображений, так как дает возможность получать пространственно-распределенную информацию о составе и неоднородностях материала.