Особенности анатомо-морфологического строения перфорантных вен

Автор: Тимашов Е.А., Осипова О.Л.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Сердечно-сосудистая хирургия

Статья в выпуске: 3 (89), 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Хроническая венозная недостаточность - довольно распространённая патология сосудистой системы, обусловленная нарушением оттока венозной крови в нижних конечностях. Нередко данное состояние приводит к оперативному лечению. Экономическим аспектом этого является длительная нетрудоспособность оперированных больных - в среднем 28,2 дней и снижение качества жизни пациентов, которые подверглись оперативному лечению, что влияет на их трудоспособность. Одним из важных аспектов хирургического лечения хронической венозной недостаточности является коррекция перфорантного рефлюкса.Целью данной работы явилось совершенствование хирургических методов лечения венозной недостаточности.Материалы и методы. Интраоперационное изучение строения перфорантных вен голени с помощью хирургического микроскопа при оперативных вмешательствах у 25 пациентов. Анализ полученных данных, сравнение с группой контроля и применение полученных знаний на практике.Результаты исследования. В результате данного исследования выявлено сложное строение перфорантных вен, состоящих из собственно вены и сателлитных структур, включающих артерии и нервы. При анализе было сочтено целесообразным при перфорантэктомии пересекать только вены, сохраняя сателлитные структуры. Это было признано необходимым для предотвращения нарушения трофики паравенозных тканей, находящихся в условиях хронической венозной недостаточности и подвергаемых операционной травме.Заключение. Полученные данные достоверно указывают на улучшение результатов хирургической перфорантэктомии при применении описанной методики изолированного пересечения перфорантных вен с сохранением сателлитных структур - артерий и нервов. Отрицательным моментом является необходимость специального дорогостоящего оборудования - операционного микроскопа и необходимых навыков (микрохирургической техники) у персонала.

Венозная недостаточность, нижние конечности, перфорантные вены, венозный рефлюкс, перфорантэктомия

Короткий адрес: https://sciup.org/142242565

IDR: 142242565 | УДК: 006 | DOI: 10.17238/2072-3180-2024-3-50-54

Текст научной статьи Особенности анатомо-морфологического строения перфорантных вен

Хроническая венозная недостаточность является распространенной сосудистой патологией и оперативное лечение различных ее видов составляет большую часть операционного плана в специализированных отделениях [1, 2]. Обусловлено это состояние нарушением работы клапанного аппарата вен, вызывающее венозный рефлюкс (обратное движение крови) с развивающимися явлениями застоя крови, нарушения микроциркуляции и дистрофическими изменениями в тканях [3, 4]. В силу прямохождения и особенностями строения венозной системы наиболее подвержена этому нижняя треть голеней [5]. Венозный рефлюкс может быть вертикальным – по крупным венозным стволам сверху вниз и горизонтальным – по перфорантам из глубоких в поверхностные вены [6, 7].

Перфорантные вены (ПВ) – это шлюзы, каналы, перетоки между поверхностной и глубокой венозной системой [8, 9]. Это нотабене каждого практикующего ангиохирурга [8, 9, 10]. Они – причина удачных результатов и досадных осложнений оперативных вмешательств, фокус многих принципиальных споров и разногласий, яблоко раздора целых хирургических школ [9, 10, 13]. Профессор Золотухин, в частности, на конференции в г. Новосибирск в 2012 году высказал мнение, что несостоятельные перфоранты не надо оперировать, так как на базе кафедры факультетской хирургии РГМУ г. Москва проанализировали результаты зарубежных исследований на эту тему и пришли к выводу, что перфорантэктомия их не улучшает [11, 12]. Одним словом тот, кто близок к теме флебохирургии так или иначе уделяет перфорантам определенное внимание [13].

Но вот что странно: наряду с такой популярностью перфорантов, известно о них не так уж и много. Есть све- дения об анатомии и вариантах расположения таких вен. Многие хирурги середины 20 века увековечили свои имена, назвав ими перфоранты, расположенные в определенных анатомо-топографических зонах: Линтон, Кокетт, Додд [11, 13] и др. Простите, но мы то живем в 21 веке, третья декада началась.

И когда появилась идея, используя операционный микроскоп, оценить строение перфорантов интраоперационно под большим увеличением, мы ей сразу воспользовались.

Целью нашего исследования явилось уточнение принципов хирургической коррекции горизонтального венозного рефлюкса в свете изучения микроскопического строения перфорантных вен.

Поставленные задачи:

-

1. Интраоперационное наблюдение строения ПВ с помощью хирургического микроскопа.

-

2. Анализ и оценка результатов.

-

3. Практическое применение в виде оперативных приемов при перфорантэктомиях.

Материал и методы

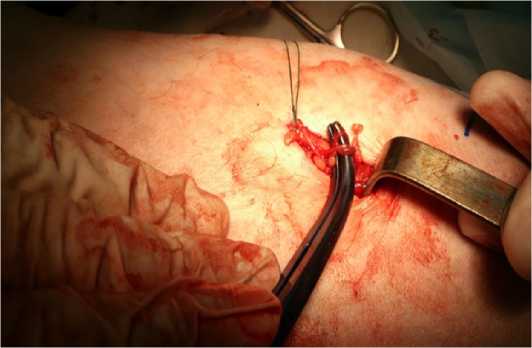

Применение микрохирургической техники в 25 оперативных вмешательствах на пациентах, имеющих суб- и декомпенсированную венозную недостаточность, из них изолированную перфорантэктомию произвели 5 пациентам (21 %), у которых при УЗИ не выявили вертикальный сброс по стволам БПВ и МПВ, то есть их удаление не имело смысла. Остальным 20 (79 %) выполнили комбинированную флебэктомию с пер-форантэктомией. Все перфорантэктомии проводились над-фасциально (рис. 1) для уменьшения операционной травмы. Разметка перфорантов предварительно проводилась с помощью УЗИ аппарата GE Logic-7.

Рис. 1. Выделен перфорант

Fig. 1. The perforant is highlighted

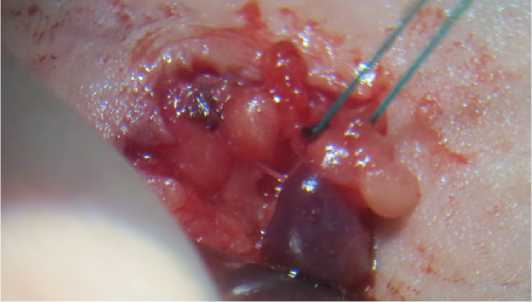

Возраст больных колебался от 34 до 73 лет, средний возраст 48,2 года. 21 (88 %) пациент имел сопутствующую патологию, включая сахарный диабет, сердечную недостаточность ФК 2–3, ХБП 4. Несостоятельную ПВ в 19 случаях (79 %) сопровождают две артерии диаметром около 1,0 мм и в 14 случаях (58 %) нервный стволик толщиной 0,3 – 0,4 мм, который в 11 случаях (46 %) надфасциально входил в ее мезотелий, а кроме того отдавал совсем мелкие ветви до 0,1 мм паравазальным тканям и осуществлял иннервацию ПВ и окружающих ее тканей (рис. 2–3). Начиная с первой операции мы сохраняли сателлитные структуры и не получили ни одного гнойно-некротического осложнения. Образования новых трофических язв также не отмечалось. Существующие трофические язвы зарубцевались в сроки от 7 до 23 дней, в среднем 11,6 дней. Средний срок госпитализации – 5,3 койко-дня (с определенной долей перестраховки). Срок снятия швов 7,2 дня.

Рис. 2. Перфорант взят на держалку

Fig. 2. The perforant is taken on a holder

Обсуждение

Пересекая ПВ с патологическим сбросом, мы неминуемо пересекаем и сопровождающие его артерии и нервы. И если прекращение горизонтального венозного рефлюкса – это хорошо, то хорошо ли пересечение сателлитных структур (будем их так называть)?

Рис. 3. Сохранение нерва при перфорантэктомии

Fig. 3. Nerve preservation during perforantectomy

Артерии – это питание, кислород, это – жизнь клеток. Абляция артерий проводится лишь в том случае, когда мы хотим, чтобы группа клеток, лишившись питания, погибла (опухоль, например). Но производя перфорантэктомию для прекращения венозного рефлюкса мы преследуем противоположную цель: улучшить питание клеток, предотвратить их гибель и образование трофических язв.

Роль нервной регуляции клеток и тканей общеизвестна и их пересечение приводит к нарушению нормального функционирования.

Получается, что имея теперь представление о том, что такое ПВ, мы, пересекая его для улучшения питания тканей (при выраженном горизонтальном сбросе и декомпенсированной венозной недостаточности), пересекаем и сателлитные структуры, ухудшаем питание и провоцируем образование трофических язв. А ведь это – нередкое осложнение подобных операций.

В контрольную группу вошли 25 пациентов, прооперированных в ЛПУ г. Томска и г. Северска. Возраст пациентов был в пределах от 32 до 70 лет, (средний возраст 45, 6 лет). Большинству пациентов выполнялась стандартная зондовая флебэктомия. Необходимо отметить, что при тракции зонда в ходе операции производится закрытая перфорантэктомия, в некоторых случаях производят дополнительные разрезы (перфорантэктомия открытая). Во всех случаях сосудистонервный пучок пересекался целиком, то есть производилась перфорантэктомия неселективная, что без применения увеличивающей оптики неизбежно. В МЦ-2 г. Северска при закрытом пересечении перфорантов, проявляющихся натяжением поверхностной фасции, накладывали швы по Шаде-Кохеру. В ЛПУ г. Томска ограничиваются тугим эластическим бинтова- нием непосредственно после выведения флебэктомического зонда в проксимальную операционную рану. Средний срок госпитализации 10–13 дней. Сроки снятия швов 13–14 дней. В 14 случаях наблюдались осложнения в виде несостоятельности швов, отечности оперированной конечности, в двух случаях развилось гнойно-некротическое осложнение.

Начиная с первой операции мы сохраняли сателлитные структуры и не получили ни одного гнойно-некротического осложнения. Образования новых трофических язв также не отмечалось. Существующие трофические язвы зарубцевались в сроки от 7 до 23 дней, в среднем 11,6 дней. Средний срок госпитализации – 5,3 койко-дня (с определенной долей перестраховки). Срок снятия швов 7,2 дня.

Статистические данные обрабатывались с помощью программы Stat Tech, расчитывался U-критерий Манна-Уитни равен 14.5 Критическое значение U-критерия Манна-Уитни при заданной численности сравниваемых групп составляет 14.5 > 5, следовательно различия уровня признака в сравниваемых группах статистически не значимы (р>0,05)

Выводы

При перфорантэктомии необходимо сохранять сателлитные структуры чтобы не провоцировать ухудшение результатов операции.

Необходимо применение микрохирургической техники с увеличением 12–40 крат для работы с артериями и нервами диаметром 0,3–1,0 мм.

Наша работа завершилась получением патента № 2666402 на способ операции микроперфорантэктомии.

Список литературы Особенности анатомо-морфологического строения перфорантных вен

- Бурлева Е.П., Денисов Р.Е. Гемодинамические взаимоотношения в системе большой подкожной вены при варикозной болезни нижних конечностей. Урал. мед. журн., 2006. Т. 9. № 28. С. 3-7.

- Глухов А. Хроническая венозная недостаточность. Мед газета, 2008. С. 87-89.

- Калинин Р.Е., Сучков И.А., Шанаев И.Н. Клиническая анатомия перфорантных вен проксимальных отделов нижних конечностей. Новости хирургии, 2021. Т. 29. № 1.

- Каторкин С.Е., Кушнарчук М.Ю. и соавт. Хирургическая коррекция рефрактерных венозных трофических язв. Вестник медицины, 2021. № 31.

- Хитарьян А.Г., Гусарев Д.А., Арестов Д.Ю. Особенности перфорантонеогенеза после операций Линтона и Фельдера. Флебология, 2010. № 4. С. 3.

- Клемент А.А., Веденский А.Н. Хирургическое лечение заболеваний вен конечностей. Л: Медицина, 1976. 295 с.

- Каторкин С.Е., Сушков С.А., Кушнарчук М.Ю. Современные стандарты хирургического лечения венозных трофических язв нижних конечностей. Новости хирургии, 2021. Т. 29. № 1.

- Пелевин А.В., Гужков О.Н., Мушников Д.Л. Принципы и возможности персонализированного подхода в амбулаторной хирургической флебологии. Амбулаторная хирургия, 2021. № 18(1). С. 30-39.

- Blomgren L., Johansson G., Dahlberg-Akerman A. et al. Changes in superficial and perforating vein reflux after varicose vein surgery. J Vasc Surg., 2005, № 42(2), рр. 315-320.

- Baber J.T.Jr., Mao J., Sedrakyan A., Connolly P.H., Meltzer A.J. Impact of provider characteristics on use of endovenous ablation procedures in Medicare beneficiaries. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord., 2019, Mar; № 7(2), рр. 203-209. https://doi.org/10.1016/jvsv.2018.09.012

- Linton R.R. The communicating veins of the lower leg and the operative technique for their ligation. Ann Surg., 1938, № 107, рр. 582-593.

- Mumme A. Operative phlebologie: vierfalt in der phlebologie. Phlebologie, 2019, № 48(03), рр. 141-142. https://doi.org/10.1055/а-0890-5584

- Uhl J.F., Vuolo M., Gillot C. Anatomy of foot and ankle perforator viens. Phlebolymphology, 2017, № 2, рр. 105-112.