Особенности анестезиологического обеспечения и послеоперационного мониторинга у животных с брахицефальным синдромом

Автор: Прусакова В.А.

Журнал: Научный журнал молодых ученых @young-scientists-journal

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (44), 2025 года.

Бесплатный доступ

Брахицефальный синдром (БС) представляет значительную проблему в ветеринарной практике в связи с популярностью пород-брахицефалов. Анестезиологический риск у таких животных многократно повышен из-за анатомических особенностей верхних дыхательных путей, склонности к гипоксии и риска развития жизнеугрожающих осложнений в интра- и послеоперационном периоде.

Брахицефальный синдром, анестезия, послеоперационный мониторинг, интубация, оксигенотерапия, собаки, кошки, дыхательная недостаточность, периоперационные риски

Короткий адрес: https://sciup.org/147252254

IDR: 147252254 | УДК: 619:616-089.5:616.21-008.46

Текст научной статьи Особенности анестезиологического обеспечения и послеоперационного мониторинга у животных с брахицефальным синдромом

Введение. Рост популярности брахицефальных пород собак и кошек закономерно приводит к увеличению количества хирургических вмешательств у данной группы пациентов. Анестезиологическое обеспечение таких животных сопряжено с повышенным риском в связи с их специфической анатомией: обструкцией верхних дыхательных путей, склонностью к ларингоспазму, хронической гипоксией и высоким потенциалом развития жизнеугрожающих осложнений в послеоперационном периоде. Критически важными становятся не только техника проведения наркоза, но и протоколы продленного мониторинга в процессе восстановления. Теоретической и практической основой исследования послужили данные, полученные в условиях ветеринарного центра «Свой доктор г. Орел», при хирургической коррекции проявлений брахицефального синдрома у собак и кошек.

Цель исследований. Описать и обосновать комплексный подход к анестезиологическому обеспечению и послеоперационному мониторингу животных с брахицефальным синдромом на примере клинических случаев/

Материалы и методы. Клиническое исследование животных производили последовательно по общепринятой в ветеринарной практике методике, которая включала в себя регистрацию поступившего на прием животного, сбор анамнеза, проведение общего и специального обследования. Для уточнения диагноза использовали визуальный и инструментальный осмотр, рентгенологический метод. Среди собак наиболее часто встречались такие патологии, как: стеноз ноздрей, гиперплазия небной занавески и коллапс трахеи; у кошек был диагностирован стеноз ноздрей, и лишь у одного из пациентов в ходе инструментального обследования и визуального осмотра было выявлено удлиненное мягкое небо.

Для диагностики вышеперечисленных патологий использовали следующие методы:

-

1. Визуальный осмотр пациентов – позволил выявить патологии верхних дыхательных путей (стеноз ноздрей (рис. 1), гиперплазию небной занавески (рис. 2)).

-

2. Инструментальный метод обследования с использованием стетоскопа – позволил выявить дыхательные шумы, определить их местоположение, оценить тоны сердца, шумы сердечные, нарушения ритма (табл. 1).

-

3. Ультразвуковое исследование (УЗИ-аппарат Chison, Mindray) – позволило выявить сердечные патологии, исключить отек легких.

-

4. Рентгенография – для оценки верхних и нижних дыхательных путей, и других сопутствующих патологий – позволила выявить коллапс трахеи, увеличенный индекс сердца.

Рисунок 1 – Стеноз ноздрей у собаки Рисунок 2 – Гиперплазия небной занавески

Таблица 1 – Средние показатели инструментальных методов исследования

|

Анамнез |

ЧСС уд/мин |

ЧДД дв/мин |

УЗИ |

Рентген |

|

|

Собаки |

Стеноз ноздрей, гиперплазия небной занавески |

80-95 |

27-30 |

Нет отека легких |

Увеличенный индекс сердца, коллапс трахеи |

|

Кошки |

Стеноз ноздрей |

115-128 |

16-22 |

Нет отека легких |

Патологий не выявлено |

Рисунок 3 – Увеличенный индекс сердца у мопса

Всем животным с диагностированным брахицефальным синдромом за семь дней до планируемого хирургического вмешательства назначался пероральный препарат Мекситар в дозе 5 мг/кг массы тела дважды в день. Целью назначения являлась медикаментозная коррекция потенциальной сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, а также профилактика наркозных и постнаркозных осложнений на фоне хронической гипоксии, ассоциированной с брахицефалическим синдромом.

Всем животным в качестве премедикации внутримышечно вводился препарат Дексодия 0,5 мг/мл (действующее вещество – дексмедетомидин) в дозировке, соответствующей инструкции производителя. Выбор данного а2-агониста был обусловлен его выраженным седативным и анальгезирующим эффектом, что позволяло достичь необходимого уровня премедикации: снижения тревожности и двигательной активности пациента, минимизации стрессовой реакции и обеспечения предварительного обезболивания перед индукцией в наркоз. После наступления умеренной седации проводилось предварительное инструментальное обследование верхних дыхательных путей для визуальной оценки степени их обструкции. У некоторых пациентов была подтверждена гиперплазия мягкого неба, проявляющаяся в его удлинении (выходе за пределы надгортанника) и утолщении, что визуализировалось как обтурация просвета гортани. Дополнительно отмечались цианоз слизистых оболочек и отек тканей гортани, обусловленные хронической дыхательной недостаточностью.

С целью обеспечения проходимости дыхательных путей на весь период хирургического вмешательства и для профилактики аспирации всем животным была проведена эндотрахеальная интубация. У собак применялись эндотрахеальные трубки диаметром 5.0-7.0 мм (I.D./O.D.), у кошек – трубки большого объема с низким давлением манжеты размером 3.5-4.0 мм. Подбор размера осуществлялся индивидуально с учетом анатомических особенностей и данных о возможной гипоплазии трахеи.

Индукция в наркоз осуществлялась препаратом Золетил (комплекс на основе золетилама и тилетамина) внутривенно в расчетной дозе 7.5 мг/кг. Данный препарат был выбран благодаря быстрому и предсказуемому действию, что является критически важным для минимизации периода неуправляемой проходимости дыхательных путей у брахицефальных пациентов.

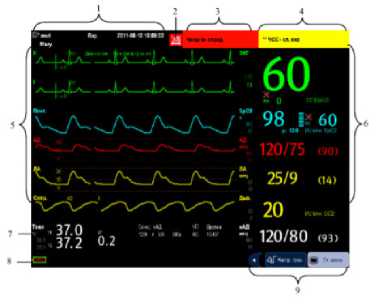

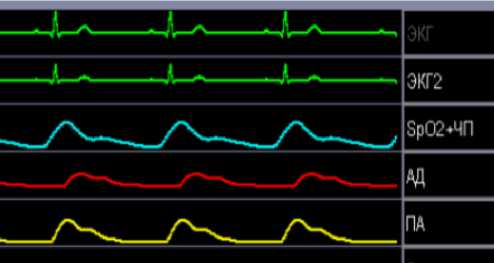

На протяжении всего периода хирургического вмешательства и выхода из наркоза осуществлялся непрерывный мониторинг ключевых физиологических параметров с использованием многопараметрического монитора пациента Mindray (рис. 4). Данный подход является обязательным стандартом при проведении анестезии у брахицефальных животных в связи с высоким риском развития у них перфузионно-гипоксических осложнений и нестабильности гемодинамики. Мониторинг включал в себя: электрокардиографию (ЭКГ) для контроля сердечного ритма и раннего выявления аритмий: измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) и частоты пульса (ЧП); пульсоксиметрию (SpO 2 ) для неинвазивной оценки степени насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом, что является критически важным параметром для своевременного выявления гипоксемии; капнографию – измерение содержания углекислого газа (CO 2 ) в конце выдоха (EtCO 2 ), позволяющее контролировать адекватность вентиляции легких и корректировать параметры ИВЛ при необходимости; измерение частоты дыхания (ЧДД), неинвазивное измерение артериального давления (НИАД) для оценки системной гемодинамики; мониторинг температуры тела для профилактики интра- и послеоперационной гипотермии (рис.5). Непрерывная визуализация динамики жизненно важных показателей на экране монитора позволяла в реальном времени оценивать глубину анестезии, оперативно корректировать дозировку анестезиологических препаратов и незамедлительно реагировать на любые отклонения параметров от нормы (тахипноэ, брадикардия, десатурация, гипотония), тем самым повышая безопасность проведения процедуры у животных с клиническими проявлениями брахицефального синдрома.

Рисунок 4 – Монитор пациента фирмы Mindray

Рисунок 5 – Основные показатели монитора пациента

После завершения хирургического вмешательства и прекращения подачи анестезиологических препаратов пациент переводился в отделение интенсивной терапии, где осуществлялось его постоянное наблюдение до полного восстановления сознания и самостоятельного поддержания проходимости дыхательных путей. В раннем послеоперационном периоде проводился мониторинг следующих ключевых параметров с интервалом 15-30 минут: частота сердечных сокращений и качество пульса, частота дыхательных движений и характер дыхания, степень насыщения крови кислородом с помощью пульсоксиметра, мониторинг цвета видимых слизистых оболочек, время капиллярного наполнения и измерение температуры тела с периодичность в каждые 30 минут для контроля и профилактики послеоперационной гипотермии. После полного пробуждения животного, восстановления глотательного рефлекса и способности самостоятельно поддерживать адекватную дыхательную функцию осуществлялось удаление внутривенного катетера. Парентеральное питание не проводилось в связи с быстрым восстановлением перистальтики и отсутствием показаний.

Сразу после перевода животного в послеоперационную палату была назначена оксигенотерапия путем подачи увлажненного кислорода с концентрацией 40-60% через кислородную камеру в течение не менее 1 часа. Данная мера была направлена на коррекцию потенциальной гипоксемии, неизбежно возникающей на фоне остаточного действия анестетиков, угнетения дыхательного центра и отека тканей верхних дыхательных путей после экстубации.

При проведении хирургической коррекции гиперплазии небной занавески для санации ротоглотки и профилактики аспирации проводилось осторожное промывание полости рта и глотки физиологическим раствором с целью удаления остаточных кровяных сгустков, слюны и частиц иссеченных тканей. Дополнительно выполнялась аускультация и перкуссия трахеи и легочных полей для раннего выявления возможных осложнений (ателектазы, аспирация).

Медикаментозная поддержка в раннем послеоперационном периоде включала в себя использование следующих препаратов:

-

1. Эмидонол 5% (этилметилгидроксипиридина сукцинат): вводился подкожно однократно в дозе 0,1 мл/кг. Применение антигипоксанта было направлено на улучшение оксигенации тканей и профилактику реперфузионных повреждений после искусственной вентиляции легких и потенциальных эпизодов интраоперационной гипоксии.

-

2. Фуросемид 5%: вводился внутримышечно однократно в дозе 0.5-1 мл/10 кг (что эквивалентно 2.5-5 мг/кг). Петлевой диуретик применялся с целью купирования и профилактики отека слизистых оболочек верхних и нижних дыхательных путей, развивающегося вследствие травматизации тканей во время операции и на фоне повышенного венозного давления.

-

3. Мекситар (мексидол, этилметилгидроксипиридина сукцинат): назначался перорально в дозе 5 мг/кг дважды в сутки в течение следующих пяти дней после операции. Продленный курс антигипоксанта и мембраностабилизатора был показан для коррекции метаболических нарушений, улучшения реологических свойств крови и профилактики сердечно-сосудистых и бронхолегочных осложнений в период реабилитации.

При необходимости снятие швов (например, при проведении ринопластики) производили на десятый день после операции с предварительным проведением полного визуального и инструментального осмотра животного.

Результаты и обсуждение. Разработанный протокол позволил минимизировать периоперационные риски. Ключевыми факторами успеха стали: тщательная предоперационная оценка проходимости дыхательных путей, быстрая и уверенная интубация, плавный выход из наркоза с продленной оксигенотерапией и интенсивный послеоперационный мониторинг в течение первых 24 часов. Осложнений, связанных непосредственно с анестезией, зафиксировано не было.

Вывод. Анестезия животных с брахицефальным синдромом требует специализированного подхода, основанного на понимании их уникальной анатомии и физиологии. Обязательными условиями являются премедикация седативными анальгетиками, обеспечение проходимости дыхательных путей с помощью интубации, готовность к быстрому реагированию на обструкцию, а также продленный послеоперационный мониторинг и поддержка. Применение описанного алгоритма действий позволяет безопасно проводить хирургические вмешательства у данной группы пациентов и снижает риск осложнений и летальных исходов.