Особенности архитектурно-пространственной и техногенной среды Выксунского заводского поселения конца XVIII - первой половины XIX в

Автор: Цыганкин Георгий Сергеевич

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Промышленное развитие дореформенной России

Статья в выпуске: 1 (28), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье на примере Выксунского заводского поселения - одного из самых «урбанизированных» и оснащенных передовой технологией для своего времени - рассматриваются особенности архитектурно-пространственной и техногенной среды, характерные для металлургических заводов конца XVIII - первой половины XIX в.

Заводское поселение, архитектурно-пространственная организация, техногенная среда

Короткий адрес: https://sciup.org/14723744

IDR: 14723744 | УДК: 94:72”18”

Текст научной статьи Особенности архитектурно-пространственной и техногенной среды Выксунского заводского поселения конца XVIII - первой половины XIX в

Заводское поселение конца XVIII – первой половины XIX в. – это особый тип поселения, основой которого являются промышленность, производственная деятельность. Металлургическое производство в этих поселениях – отправная точка для формирования, источник роста всей поселенческой структуры, а также основной фактор, влияющий на жизнедеятельность человека. Другими словами, заводское поселение – это пространственное техногенное образование.

Заводское поселение названо техногенным образованием, поскольку основополагающая производственная деятельность непосредственно связана с самой техникой, именно технические достижения времени и технологический процесс заложены в основу формирования его планировочной структуры.

В данной статье на примере Выксунского заводского поселения – одного из самых «урбанизированных» и оснащенных передовой технологией для своего времени – рассмотрим особенности архитектурнопространственной и техногенной среды, характерные для металлургических заводов первой половины XIX в.

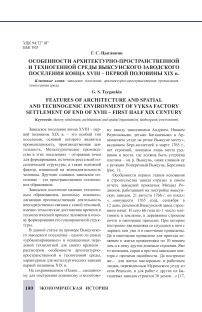

На сохранившемся «Плане… сысканному для построения доменному и молотово- му заводу заводчиками Андреем, Иваном Родионовыми детьми Баташевыми в Арзамасском уезде на речке Выксуне месту», выданном Берг-коллегией в марте 1765 г., нет строений, показаны лишь места рудников и место, где должна быть устроена плотина – на р. Выксунь, ниже слияния ее с речками Поперечный Выксунь, Березовка (рис. 1).

Особенности первых этапов основания и строительства завода отразил в своем отчете заводской приказчик Михаил Родионов, работавший на постройке выксунских заводов. 21 августа 1766 г. он писал: «…минувшего 1765 года, сентября в 12 день, реченной Выксунский завод строением начат. И сего 66 года по 1 число плотинное и земляное, и деревянное строение почти в окончание приходят. При котором построено два вешняка со спусками к ним с ларями, кои уже и в окончание приведены. Да в окончание приведено для приезда хозяевам и житья приказчикам по 10 покоям дом и к нему другие домовые строения. Яко то конюшня, сараи и при том заводские контора с прочими надобности. Да построено же… для житья мастеровым и работным людям, переведенным Муромского уезду из села Решного, и для работ с других их Баташевых заводов строится 30 домов…» [17,

Рис. 1. План места для построения доменного и молотового завода заводчиками Баташевыми (1765 г.) [18, л. 2]

л. 293]. Таким образом, всего за год были осуществлены все работы и завод был готов начать работу.

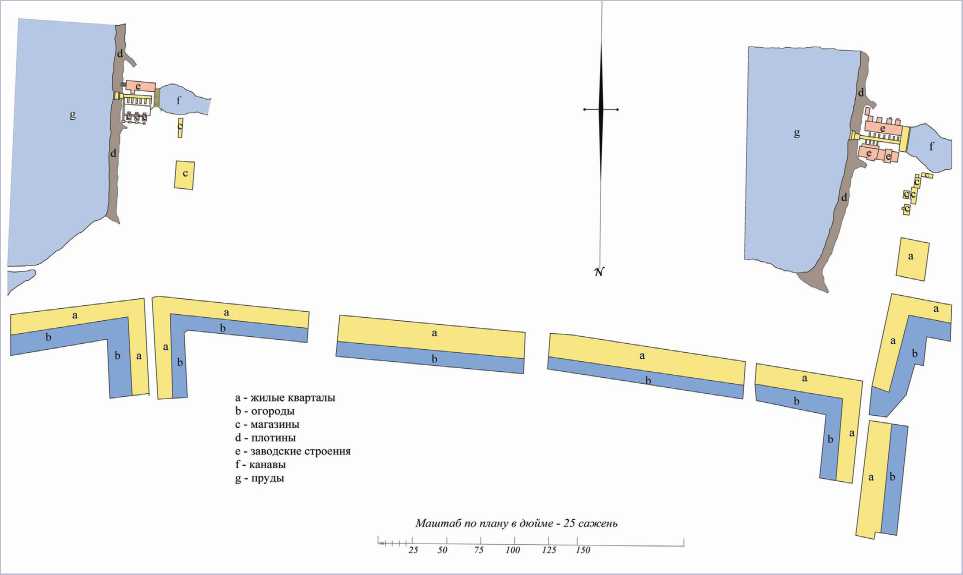

После строительства пяти плотин на реке был устроен каскад из четырех прудов (Верхнего, Среднего, Нижнего и Запасного), обеспечивавший функционирование промышленно-хозяйственного комплекса, состоящего из нескольких заводов [1, с. 64].

Выксунский пруд, занимающий площадь 260 га, образуют речки Большой и Малый Выксун, также р. Ягодня и Березовая. Высота его весной бывает до 7 ½ аршин, считая их от линии, по которой вода может действовать на заводские механизмы. Вода этого пруда, приводя в действия водяные колеса Выксунского завода, проходит прежде в средний пруд, потом в нижний и наконец впадает в большой заводской пруд, называемый Железницкий, или Дощатин- ский [15, с. 274]. Плотина, перекрывающая речку Выксун, была длиной около 600 м., шириной 28 и высотой около 7 м. В плотине были устроены деревянные вешняки и водопроводной ларь с чугунной трубой [21, л. 179]. Пруд был полноводный и при минимальном расходе воды мог обеспечивать постоянное действие воздуходувных мехов доменных печей [24].

Заводской пруд Средневыксунского завода в результате строительства плотины длиной 0,5 км на речке Выксун занимал площадь около 100 га. По месту своего расположения он был семью аршинами ниже пруда Выксунского, а потому и скапливал в себя воду из Выксунского и Запасного прудов [15, с. 275]. Воды Железницы поступали в него по каналу из Запасного пруда.

В 1,5 км ниже плотины Среднего завода, по течению объединенных вод речек

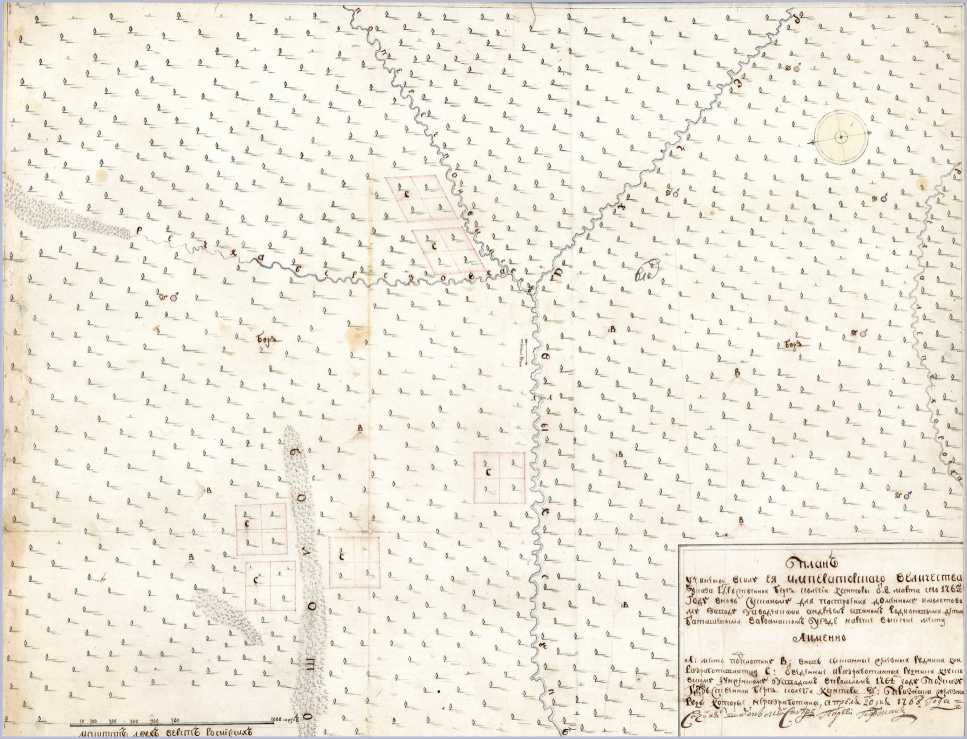

Рис. 2. Планы Средневыксунского и Нижневыксунского заводов (1849 г.) [22, л. 43]

Выксуна и Железницы, располагался Нижневыксунский завод, состоящий из двух деревянных корпусов с молотовыми для

передела чугуна в железо и двухэтажного каменного корпуса проволочной фабрики. Пруд Нижнего завода имел площадь 80 га и удерживался плотиной длиной 1,5 км. Напор воды был очень низким, но в силу того, что все воды Железницы и Выксуна протекали через этот пруд, недостатка воды он не ощущал.

В 1,5 км ниже завода работала мукомольная мельница на четыре постава, расположенная при плотине длиной 86 м, шириной 6 и высотой 1,5 м [21, л. 183].

Подобное рассредоточение основного производства по разным площадкам приводило к возникновению ряда особенностей в размещении заводских поселений. Очень часто территории таких поселений в процессе их возникновения смыкались друг с другом или находились на небольшом расстоянии. Эта особенность расположения заводских поселений отражалось и в их названиях, уточняющих местоположение

Рис. 3 . Гидросистема Выксы конца XVIII в. [24]

(вверх или вниз по течению) Нижневыксунский, Средневыксунский, Верхневыксунский. Эти же названия закреплялись и за поселениями.

Первое поселение появилось вместе со строительством Верхне-Выксунского завода в 1765 г. Именно там располагалась заводская контора и главная усадьба Баташевых. В 1767 г. на незначительном расстоянии от него у новой плотины, образовавшей второй пруд, Средне-Выксунский завод, а затем в 1768 г. ниже по р. Выксун – Нижне-Выксунский завод.

Около Средне-Выксунского завода появились дома рабочих, продолжавшие выксунское заводское селение вниз по реке.

Около Нижне-Выксунского завода возникла другая рабочая слобода, наиболее удаленная от центра Выксы и отделенная от него лесным массивом (рис. 2). Помимо трех прудов, около которых строились отдельные селения, составлявшие единое заводское поселение Выксу, в стороне был четвертый запасный пруд, соединявшийся с остальными (рис. 3).

Таким образом, заводской поселок Выкса, состоящий из нескольких отдельных частей, был расположен по берегам прудов, входящих в единую гидросистему.

Наиболее благоустроенным из них был поселок Верхневыксунского завода. Рассмотрим подробней структуру Верхневыксунского завода по имеющимся в нашем распоряжении источникам. Согласно описи 1840 г. заводское поселение включало в себя следующие элементы:

– комплекс заводских строений (домна, производственные цеха, амбары для хранения изделий);

– 1 господский двор с трехэтажным господским домом с двумя каменными двухэтажными флигелями, хозяйственными постройками, театром, зимним садом и оранжереей;

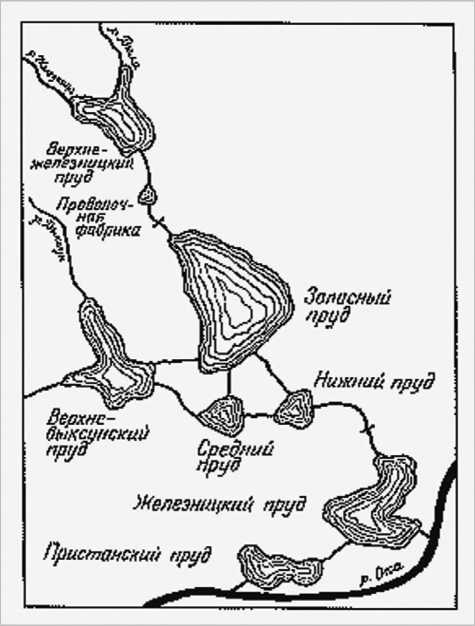

Рис. 4. Общий план Выксунского завода (1849 г.) [22, л. 42]

Рис. 5. План заводских строений Выксунского завода (1849 г.) [22, л. 32]

– 1 полотняную ткацкую фабрику;

– 1 заводскую контору;

– 1 заводскую больницу;

– 1 заводскую аптеку;

– 1 гостиницу со всем имуществом;

– 1 здание полиции;

– 1 господскую церковь;

– 1 кладбищенскую церковь;

– 1 двухэтажный хлебный магазин;

– 1 корпус заводского училища;

– 1 конный завод с примыкающим к нему починным и конным двором;

– 277 домов, занимаемых приказчи ками, служителями, церковнослужителями и мастеровыми [21, л. 179–189].

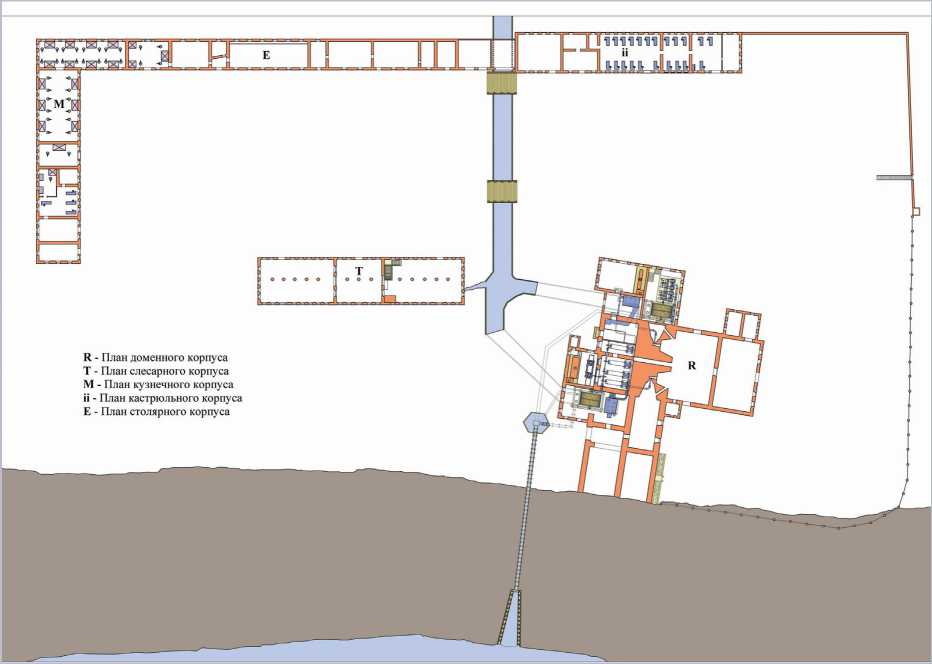

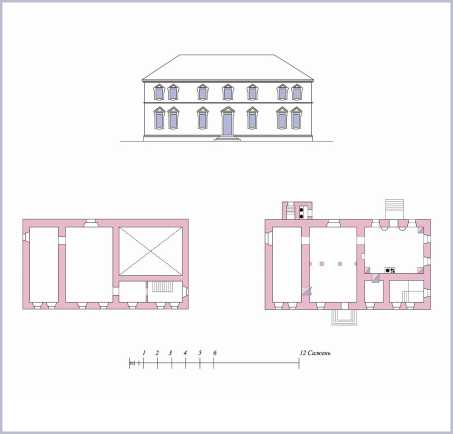

Для того чтобы визуализировать эти данные, воспользуемся планом Верхневыксунского заводского поселения, который в 1849 г. был предоставлен в Московское горное правление (рис. 4).

Как видно из приведенного плана, заводской пруд (под буквой m) имел значение не только функционально-энергетического центра, но и своего рода архитектурной доминанты, являвшейся определяющей для размещения практически всех сооружений, построек и зданий.

Заводские строения с водоводными устройствами (под буквами d, n), плотина (под буквой h) и прилегающая к ним часть пруда составляли функциональное и архитектурно-формирующее ядро заводского поселения, которое благодаря этому состояло их двух частей: западной и восточной, разделенных большим, вытянутым с севера на юг (около 500 м) господским садом (под буквой e). С юга парк примыкал к господскому дому (под буквой k).

Подобная пространственная организация, при которой ось заводской плотины совпадала с основной магистралью, а ось реки и пруда, включая элементы природного ландшафта, отвечала направлению территориального развития поселения, была

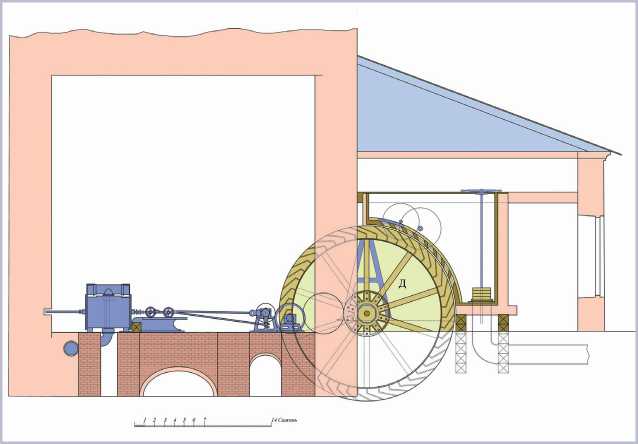

Рис. 6. План и фасад домны [22, л. 34]

типичной для заводских поселений изучаемого периода.

Заводские строения Верхневыксунского завода располагались на заводской площади рядом с плотиной и состояли из нескольких корпусов. Для поддержания постоянного притока воды к водяным колесам уровень площадки завода был ниже уровня воды в пруду примерно на 5 м. Этот принцип взаимосвязи плотин и заводов был основным и характеризовал устойчивый тип организации производства [19, с. 342].

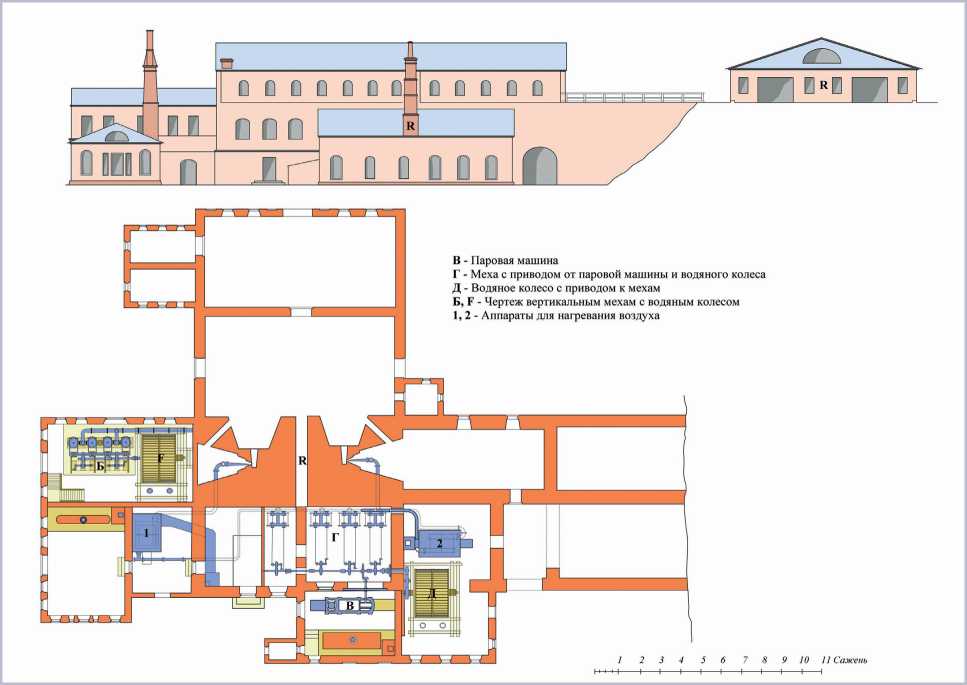

Ближе всего к плотине размещался доменный корпус, имевший внушительные размеры, длина которого достигала 45 м, ширина – 10, с каменным двором для выпуска чугуна и пристроем для паровой машины. Доменный корпус служил доминантой на заводской площади (рис. 5 под буквой R).

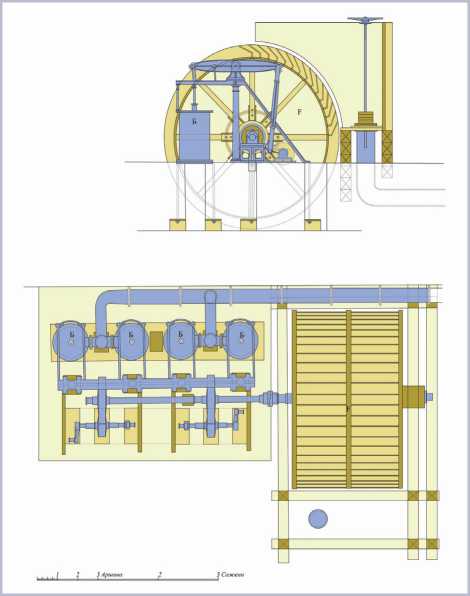

В корпусе были расположены две домны. При нормальном действии завода постоянно работала только одна, а вторая была запасной на случай поломки горна у первой домны. Однако при необходимости могли работать обе домны одновременно [16, с. 146]. Их работу обеспечивала довольно интересная для своего времени система машин, состоящая из двух водяных колес, паровой машины, горизонтальных и вертикальных мехов и двух аппаратов для нагревания воздуха.

На рис. 6 хорошо очерчено, как паровая машина (под буквой B) и водяное колесо (под буквой Д) посредством специальных приводов объединяются в единую систему, которая обеспечивала бесперебойную работу горизонтальных мехов, нагнетающих воздух. В случае если вода в пруде опускалась ниже уровня, необходимого для поддержания работы водяных колес, в действие вступала паровая машина. Прежде чем попасть в домну, воздух нагревался, проходя через два специальных аппарата (под цифрами 1 и 2).

Рис. 7. Планы воздухонагревательных печей при домне Выксунского завода [22, л. 39, 40]

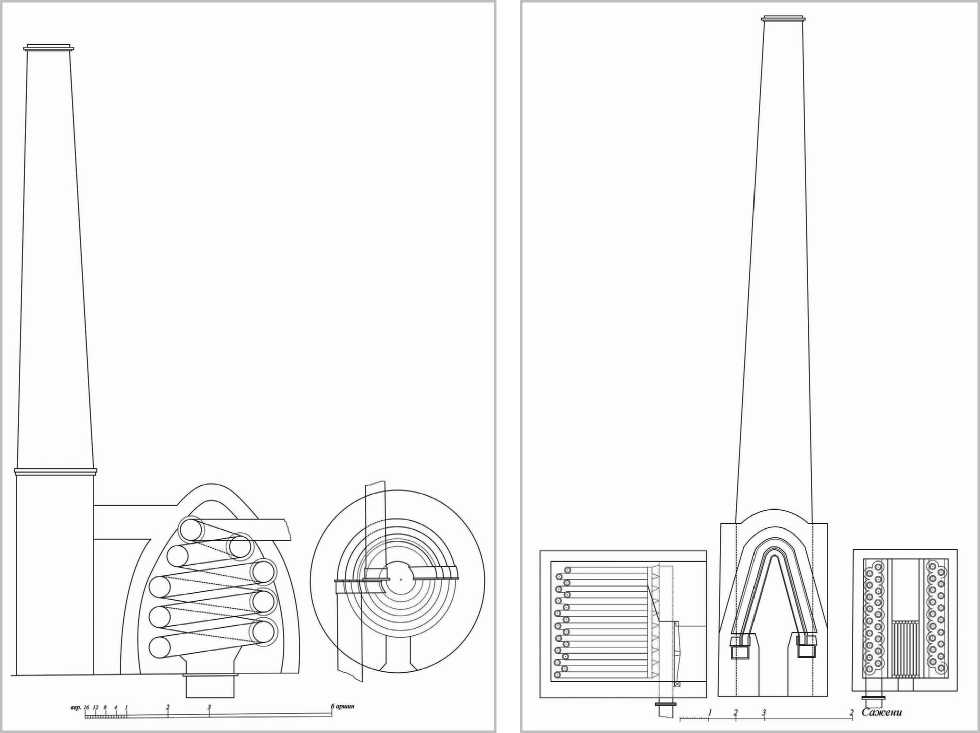

Данные аппараты были устроены следующим образом (рис. 7). Система из чугунных труб 80 футов длиной располагалась во впадине особой печи, отапливаемой дровами. С одной стороны трубы, находящиеся в печи, сообщались с цилиндрами, нагнетавшими воздух, с другой – с большой трубой, доставлявшей воздух в печь. Проходя по трубам, воздух достигал температуры плавления свинца, тем самым ускорял плавку чугуна. Теплота, которая высвобождалась сверху (из колошника), использовалась для нагревания котла паровой машины, приводившей в движение цилиндры воздуходувной машины.

Давление воздуха в трубах нагнеталось специальными цилиндрическими мехами двух типов: 1) вертикальные (рис. 8); 2) горизонтальные (рис. 9).

Горизонтальные цилиндрические меха были еще одним прогрессивным нововве- дением, которое в 1823 г. было введено инженером Кларком при домне Сновидского завода, а спустя некоторое время, доказав свою эффективность, в 1824 г. он строит их и при домне главного выксунского завода [20, с. 34]. Главное отличие горизонтальных мехов от вертикальных – лежачее положение цилиндров, нагнетающих воздух.

По данным Г. Шерера, опубликованным в Горном журнале за 1837 г., благодаря использованию горизонтальных цилиндрических мехов и нагретого воздуха выплавка чугуна увеличивалась на 1/3, в то же время на 1/3 уменьшалось количество затраченного древесного угля [23, с. 152].

Таким образом, Выксунский завод был одним из первых, на котором в первой половине XIX в. в рамках Замосковного горного округа происходило внедрение новых для своего времени технологий.

Продолжая анализировать план расположения производственных зданий на заводской площади (рис. 5), мы должны отметить тот факт, что здания менее нуждающиеся в постоянном притоке воды, находились в небольшом отдалении от плотины. Следом после доменного располагался двухэтажный слесарный каменный корпус, выстроенный в 1822 г. под руководством инженер-механика Трувеляра (рис. 10). Именно в этом корпусе им применялась новая система газового освещения [20, с. 34].

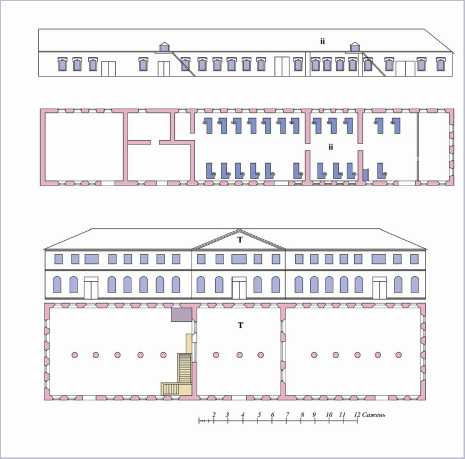

Далее в большом Г-образном каменном корпусе (см. рис. 5) длиной около 180 и шириной 12 м располагались мастерские для переработки чугуна и других нужд заводского производства. Здесь располагались кузнечный (под буквой M), столярный (под буковой E), кастрюльный корпуса (под буквами ii).

Возведение главных цехов непосредственно у плотины привело к тому, что они оказались в центре визуального восприятия поселения и в силу своих относительно больших размеров возвышались над близлежащими жилыми домами.

Одной из главных особенностей заводских поселений конца XVIII – первой половины XIX в. была непосредственная связь металлургического завода с поселением.

Рис. 8. План вертикальных цилиндрических мехов при домне выксунского завода [22, л. 38]

Как правило, дом заводовладельца или управителя, административные, культовые, торговые здания, составляющие основу жилой структуры заводского поселения, совмещались с входом на за-

Рис. 9. План горизонтальных цилиндрических мехов при домне выксунского завода [22, л. 41].

вод и находились на предза-водской площади [14, с. 97].

Расположение строений, относящихся к поселенческой структуре Выксунского заводского поселения, в полной мере подтверждает это правило.

Снова обратившись к общему плану Выксунского заводского поселения (см. рис. 4), мы можем отметить, что господский дом Баташевых (с примыкающими к нему зданиями гостиницы и конторы), а также церковь располагались на предза-водской площади в непо-

Рис. 10. План и фасад слесарного и столярного корпусов [22, л. 36]

Рис. 11. План и фасад церкви [22, л. 46]

средственной близи от заводских строений и были административным и культурным центром всего заводского поселения..

Сам господский двор состоял из нескольких корпусов, объединенных между собой (под буквой k). Это:

– трехэтажное здание главного дома с западным и восточным флигелями (1765 – первая четверть XIX в.);

– контора с гостиницей (конец XVIII – первая четверть XIX в.).

Рядом с господским домом стояло каменное здание в два этажа, с портиком и колоннадой, обращенное одной стороной в сад, а другой – на площадь. Здесь размещалась полотняная ткацкая фабрика, на которой вырабатывались полотна, скатерти, салфетки, китайки и ковры для нужд дворового люда.

От восточного флигеля тянулась деревянная оранжерея. В середине XIX в. к восточному флигелю был пристроен так называемый турецкий флигель. Оранжерея при этом была частично разобрана.

Направо от дома располагались П-образный корпус гостиницы, а также заводская контора. В рамках Замосковного горного округа заводская контора являлась частью комплекса, примыкающего к го- сподскому дому, который находился на стыковой или противолежащей заводу стороне.

Рядом с заводской конторой возвышалась тяжелая четырехугольная башня с часами, располагавшаяся на начале улицы, на которой находился обширный хозяйственный двор с многочисленными постройками, в числе которых был конный двор и каретный сарай, построенные из белого камня. Слева от комплекса в глубине – темное здание в два этажа с высокой каланчой – полиция. Здесь жили человек 30 стражников, по местному называвшихся «рунты».

Главный южный фасад господского дома выходил на небольшую прямоугольную площадь, к югу от которой располагался завод, ограниченный с востока плотиной, отделявший Верхний пруд от Среднего и Запасного. Вдоль этой площади тянулись в ряд дома главных мастеров, среди которых не редкостью были и иностранцы [13, с. 310; 4–13].

За прудом находился скотный двор, где содержались стаи охотничьих собак – легавых, гончих, борзых и пр. – с обслуживающим их персоналом [21, л. 289].

Как можно заметить, господский дом располагался в едином комплексе с разнообразными хозяйственными постройками,

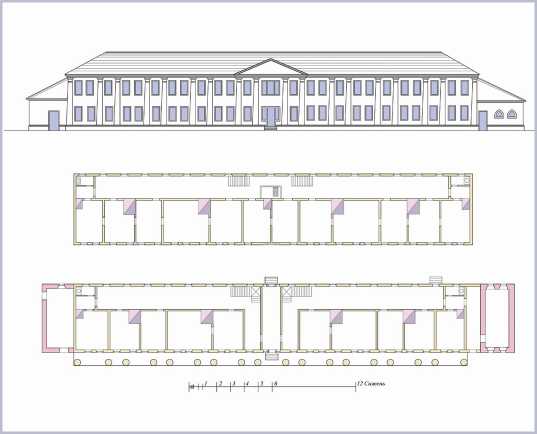

Рис. 12. План и фасад больницы [22, л. 47]

Рис. 13. План и фасад аптеки [22, л. 48]

призванными поддерживать определенный образ жизни ее владельцев. Господский двор, расположенный на предзавод-ской площади, был тесно связан со всеми окружающими его постройками, включенными в инфраструктуру заводского поселения, образуя при этом единый усадебнопромышленный комплекс. Господский двор был неразрывно связан с заводским поселением, аккумулируя в себе все жизненно значимые функции.

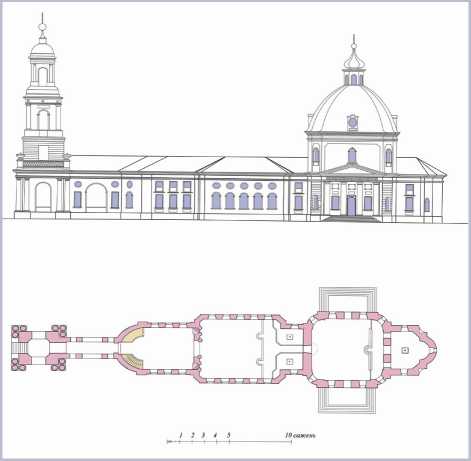

Перспективу улицы от большой прямо-угольной площади восточной части поселка, визуально связанной с площадью перед господским домом, замыкает высотный объем колокольни Хри-сторождественской церкви – памятника архитектуры конца XVIII – начала XIX в., сочетающей в себе элементы барокко и классицизма (рис. 11).

Как правило, церковь занимала на площади островное положение, что смягчало переход от регулярной застройки к живописным берегам пруда. Подобная конфигурация пространственного расположение построек была относительно постоянной для большинства заводских поселений Замосковного горного округа, однако в некоторых поселениях с развитыми адми- нистративными функциями, к которым относится и Выксунское заводское поселение, она дополнялась другими строениями.

В нашем случае рядом с церковью находились большое двухэтажное здание больницы и аптека (рис. 12, 13). На плане больница и аптека представлены после значительной реконструкции, которая произошла при генерале Шепелеве. Он также полностью изменил способ хозяйствования. Как отмечает П. П. Свиньин, генерал Шепелев сумел, не уменьшая их обеспечения, вдвое сократить расходы [20, с. 30].

Во многом в зависимости от степени населенности заводского поселения возникали различия и в характере застройки жилых районов. Чем она была больше, тем ярче была выражена ориентация на так называемую регулярную застройку, т. е. стремление к прямолинейным улицам и простым контурам кварталов [2, с. 196].

Так, жилая застройка Выксунского поселка носила усадебный характер: при домах имелись сильно вытянутые вглубь участки с хозяйственными постройками на них (см. рис. 4 под буквами c и b). Однорядные улицы содействовали с квартальной застройкой. До нашего времени сохранилась планировочная структура поселения конца

XVIII – начала XIX в. вокруг Рождественской церкви [1, с. 65].

Таким образом, архитектурнопространственную организацию Выксунского заводского поселения можно разделить на три составляющие: 1) промышленный комплекс, включающий в себя завод с гидротехническим сооружениями; 2) господ- ский двор с хозяйственными строениями, расположенный на предзаводской площади; 3) рабочую слободу, где жили рабочие.

Подобные типы поселений кардинально изменяли природный ландшафт и социальный характер поселений, образуя совершенно новый вид техногенной среды.

Список литературы Особенности архитектурно-пространственной и техногенной среды Выксунского заводского поселения конца XVIII - первой половины XIX в

- Агафонова Н. С. Усадебно-промышленный комплекс Баташевых в Выксе: проблемы сохранения, реставрации и перспективы развития/Н. С. Агафонова, С. В. Дмитриевский//III Музейные научные чтения «Мир русской усадьбы». -Н. Новгород, 2007. -С. 63-74.

- Арсентьев Н. М. Архитектурно-производственный облик промышленных центров первой половины XIX века (по планам и чертежам Замосковного горного округа)/Н. М. Арсентьев, А. М. Дубодел//Саранск: история и образ города-провинции: материалы III Воронин. науч. чтений. -Саранск, 2005.-С. 191-202.

- Арсентьев Н. М. Деятельность Замосковного горного правления по регулированию прав собственности и форм администрации заводского производства/Н. М. Арсентьев//Экономическая история. -2014. -№ 4. -С. 8-25.

- Арсентьев Н. М. Замосковный горный округ в отечественной историографии/Н. М. Арсентьев, В. М. Арсентьев, А. М. Дубодел//Металлургическая промышленность России XVIII-XX вв./отв. ред.: проф. Н. М. Арсентьев, проф. В. В. Запарий. -Саранск; Екатеринбург, 2007. -С. 47-96.

- Арсентьев Н. М. Замосковный горный округ: заводовладельцы и рабочие: моногр./Н. М. Арсентьев. -Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 1998. -604 с.

- Арсентьев Н. М. Инновации в промышленности России конца XVIII -начала XX в./Н. М. Арсентьев//Экономическая история. -2011. -№ 1. -С. 43-45.

- Арсентьев Н. М. Правовое положение рабочих Замосковного горного округа конца XVIII -первой половины XIX века в ретроспективе модернизационной парадигмы России/Н. М. Арсентьев//Экономическая история. -2013. -№ 2. -С. 8-17.

- Арсентьев Н. М. Предпринимательство и государство в исторической ретроспективе российских модернизаций/Н. М. Арсентьев//Экономическая история. -2010. -№ 1. -С. 18-21.

- Арсентьев Н. М. Промышленная Россия первой половины XIX века. Замосковный горный округ в планах и чертежах: моногр./Н. М. Арсентьев, A. M. Дубодел. -М.: Наука, 2004. -342 с.

- Арсентьев Н. М. Промышленное хозяйство Мальцовых XIX века в контексте теории анклавно-конгломератного развития/Н. М. Арсентьев, А. А. Макушев//Экономическая история. -2010. -№ 1. -С. 58-75.

- Арсентьев Н. М. Российские предприниматели Мальцовы: моногр./Н. М. Арсентьев, A. M. Макушев. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2006. -268 с.

- Арсентьев Н. М. Экономическое положение рабочих Замосковного горного округа в первой половине XIX в./Н. М. Арсентьев//Металлургическая промышленность России XVIII-XX в.: отв. ред.: проф. Н. М. Арсентьев, проф. В. В. Запарий. -Саранск; Екатеринбург, 2007. -С. 279-327 с.

- Дубодел А. М. Заводовладельцы Замосковного горного округа в конце XVIII -первой половине XIX века: социокультурная и техногенная среда предпринимательской деятельности/А. М. Дубодел. -Саранск: изд-во Мордов. ун-та, 2004. -350 с.

- Лотарева Р. М. Города-заводы России. XVIII -первая половина XIX в./Р. М. Лотарева. -Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; Урал. архит.-худож. ин-т, 1993. -216 с.

- Оливьер. Статистическое описание заводов Гг. Шепелевых/Оливьер//Горн. журн. -1839. -Ч. 2. -Кн. 5. -С. 262-299.

- Письмо о железных заводах г. Баташева//Сын Отечества. -1819. -Ч. 52, № 10. -С. 145-160.

- РГАДА. -Ф. 271. -Оп. 1. -Д. 1254.

- РГАДА. -Ф. 271. -Оп. 3. -Д. 573.

- Русское градостроительное искусство: Петербург и другие новые российские города XVIII -первой половины XIX века/НИИ теории архитектуры и градостроительства; под общ. ред. Н. Ф. Гуляницкого. -М.: Стройиздат, 1995. -404 с.

- Свиньин П. Заводы, бывшие И. Р. Баташева, а ныне принадлежащие генерал-лейтенанту Д. Д. Шепелеву и его детям/П. Свиньин. -Спб.: тип. Смирдина, 1826. -130 с.

- ЦХД до 1917. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 291.

- ЦХД до 1917. -Ф. 2199. -Оп. 1. -Д. 2132.

- Шерер. Замечания об употреблении нагретого воздуха, на Выксинском железном заводе/Шерер//Горн. журн. -1837. -Ч. 2. -C. 149-155.

- Шестов Л. В. Выксунская гидроэнергетическая система 18 века /Л. В. Шестов//Записки краеведов. -Горький, 1981. -Режим доступа: http://fishercity.narod.ru/pages2/energetika.htm. -Загл. с экрана.