Особенности биоэлектрической активности головного мозга спортсменов

Автор: Черапкина Л.П., Тристан В.Г.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 39 (256), 2011 года.

Бесплатный доступ

С целью изучения особенностей биоэлектрической активности головного мозга записи ЭЭГ спортсменов 22 спортивных специализаций (n = 101) сравнивались с данными 50 студентов, не занимавшихся спортом. ЭЭГ регистрировалась с помощью 19-канального электроэнцефалографа «Нейрон-спектр 3» («Нейрософт», Россия), электроды располагались в соответствии с международной схемой «10-20». Полученные результаты показали, что спортсмены в состоянии относительного покоя имеют особый паттерн ЭЭГ, характеризующийся более выраженной активностью в тета- и дельта-диапазонах, меньшей относительной мощностью в альфа-диапазоне, ослаблением уровня когерентных связей. Отличительной чертой высококвалифицированных спортсменов, а также спортсменов, занимающихся ациклическими стандартно-переменными видами спорта, явилось усиление когерентной связи между левой теменной и правой затылочной областями полушарий головного мозга

Ээг спортсменов, спектральная мощность, когерентность, частота, адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/147152895

IDR: 147152895 | УДК: 612.825.1

Текст научной статьи Особенности биоэлектрической активности головного мозга спортсменов

Введение. Проблема адаптации к чрезмерным физическим нагрузкам остается одной из основных задач современной физиологии спорта. Главную роль в механизмах адаптации и дезадаптации, как было показано в многочисленных исследованиях, играет ЦНС, определяющая целостную работу отдельных систем и организма в целом. Нейрофизиологической результирующей этих процессов является электрическая активность мозга [1, 3, 4, 8].

В последние годы наблюдается повышенный интерес к исследованию биоэлектрической активности головного мозга. Учитывая то, что характер мозговых волн в стандартных условиях (расслабленное состояние с закрытыми глазами) практически полностью определяется генетически [11], выявление незначительно выраженных, но типичных сдвигов в ЭЭГ при обследовании обширных контингентов людей (возрастных и профессиональных групп) может иметь большую ценность при профессиональном отборе специалистов, которые должны обладать отменным физическим и психическим здоровьем [13].

Целью данного исследования явилось изучение особенностей биоэлектрической активности головного мозга спортсменов. Гипотезой исследования послужило предположение о том, что обнаружение однонаправленных сдвигов в ЭЭГ спортсменов разных видов спорта и квалификации по сравнению с «нормой», позволит выделить паттерны ЭЭГ, характерные для успешной соревновательной деятельности.

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие спортсмены 22 спортивных специализаций (n = 101), из них ациклическими нестандартно-переменными видами спорта занимались 26 человек, ациклическими стандартнопеременными – 45 спортсменов, циклическими – 30 человек. Средний возраст обследуемых лиц – 19 ± 0,1 лет. Стаж занятий спортом не менее 5 лет. По спортивной квалификации спортсмены разделились следующим образом: звание мастера спорта международного класса имели 3 спортсмена; звание мастера спорта – 24 человека; кандидата в мастера спорта – 36 спортсменов; первый взрослый разряд имели 23 человека; второй взрослый разряд – 15 человек.

У каждого спортсмена в стандартных условиях (лежа с закрытыми глазами) регистрировалась ЭЭГ с помощью 19-канального электроэнцефалографа «Нейрон-спектр 3» («Нейрософт», Россия), электроды располагались в соответствии с международной схемой «10–20» (монтаж монополярный, референтные электроды – ушные). Анализировался сегмент из 8 перекрывающихся на 50 % эпох, величиной 1024 такта. Изучаемые характеристики биопотенциалов мозга вычислялись для 16 отведений в четырех частотных диапазонах: дельта- (0,4– 3,9 Гц), тета- (4,3–7,8 Гц), альфа- (8,2–12,9 Гц), бета- (13,3–19,9 Гц) активности (использование термина «активность» обусловлено тем, что выделение исследуемого компонента из ЭЭГ проводилось исключительно по частотному признаку [4, 14]). В качестве «нормы» использовалась запись, соз- данная путем слияния записей ЭЭГ, полученных у 50 студентов, не занимавшихся спортом и не имевших патологии неврологического типа [2]. У обследованных спортсменов в анамнезе также не было травм и заболеваний ЦНС. Г. Уолтер [10] полагал необходимым при изучении мозга обращать внимание на индивидуальные различия, поэтому запись ЭЭГ каждого из спортсменов сравнивалась с «нормой». Учитывались только статистически значимые различия. Степень отличия наблюдаемого распределения частот индивидуальных ЭЭГ по градациям изучаемых переменных от ожидаемого распределения определялась с помощью критерия хи-квадрат. Сравнение показателей проводилось попарно. В качестве ожидаемого (теоретического) распределения изучаемых показателей биоэлектрической активности головного мозга было выбрано равномерное распределение объектов по градациям переменной [7]. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью пакетов программ «StatPack» и «SPSS 13».

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных показал, что у подавляющего числа спортсменов наблюдается более высокая мощность биоэлектрической активности мозга по сравнению с «нормой»: в дельта-диапазоне во всех изучаемых отведениях (табл. 1), в тета- и бета-диапазонах – в 14 отведениях из 16 (статистически значимой разницы не было только в отведениях С4, Р3 тета-диапазона и Т4, С4 бета-диапазона). Мощность в альфа-диапазоне имеет тенденцию к нарушению типичного топографического распределения. У спортсменов мощность в данном диа- пазоне выше по сравнению с «нормой» в передних областях головного мозга (отведения Fp1, Fp2, F7, F8), левой височной области (отведения Т3, Т5), ниже в правой лобной (отведение F4) и центральнозатылочной областях обоих полушарий (отведения C3, C4, P3, P4, O1, O2). Корюкалов Ю.И. в своей работе [5] также обнаружил, что для спортсменов, находящихся в состоянии покоя с открытыми глазами, характерно наличие альфа-ритма, особенно выраженное в передних отделах полушарий.

Частота распределения относительной мощности биоэлектрической активности мозга в дельта-диапазоне соответствовала данным «нормы» только в переднелобной и височных областях правого полушария (отведения Fp 2 , F 8 , T 4 , T 6 ), по остальным отведениям спортсмены имели больший относительный вклад мощности дельта-волн (табл. 2). Распределение частот регистрируемой относительной мощности индивидуальных ЭЭГ в тета-диапазоне в основном соответствовало данным «нормы». Исключение составили задневисочная область правого полушария (отведение T6), в которой у спортсменов чаще наблюдалась более высокая относительная мощность тета-диапазона, и лобные области левого полушария (отведения Fp1,F3), в которых, наоборот, относительный вклад мощности тета-диапазона был чаще ниже «нормы». Относительная мощность альфа-диапазона в изучаемых отведениях (за исключением отведений Fp 2 , F 8 , T 4 ) у большинства спортсменов была меньше «нормы». Особенно ярко различия проявились в центрально-затылочных областях обоих полушарий.

Таблица 1

Распределение обследуемых по спектральной мощности индивидуальных ЭЭГ в разных диапазонах волн

|

ЭЭГ отведение |

Величина спектральной мощности у спортсменов |

|||||||||||

|

меньше «нормы» |

соответствует «норме» |

больше «нормы» |

||||||||||

|

δ |

θ |

α |

β |

δ |

θ |

α |

β |

δ |

θ |

α |

β |

|

|

Fp 1 |

– |

1 |

16 |

– |

1 |

11 |

19 |

8 |

100 |

89 |

66 |

93 |

|

Fp 2 |

2 |

1 |

7 |

– |

13 |

10 |

17 |

4 |

86 |

90 |

77 |

97 |

|

F 3 |

– |

3 |

38 |

7 |

2 |

26 |

40 |

27 |

99 |

72 |

23 |

67 |

|

F 4 |

5 |

11 |

61 |

11 |

13 |

35 |

27 |

34 |

83 |

55 |

13 |

56 |

|

F 7 |

– |

1 |

6 |

– |

3 |

4 |

10 |

4 |

98 |

96 |

85 |

97 |

|

F 8 |

7 |

1 |

8 |

2 |

23 |

12 |

19 |

12 |

71 |

88 |

74 |

87 |

|

T 3 |

– |

– |

8 |

– |

3 |

4 |

19 |

9 |

98 |

97 |

74 |

92 |

|

T 4 |

17 |

7 |

26 |

42 |

32 |

15 |

30 |

23 |

52 |

79 |

45 |

36 |

|

T 5 |

– |

– |

20 |

– |

4 |

2 |

28 |

7 |

97 |

99 |

53 |

94 |

|

Т 6 |

9 |

5 |

36 |

19 |

33 |

12 |

28 |

19 |

59 |

84 |

37 |

63 |

|

C 3 |

– |

9 |

76 |

8 |

5 |

24 |

23 |

17 |

96 |

68 |

2 |

76 |

|

C 4 |

10 |

21 |

91 |

23 |

21 |

41 |

9 |

44 |

70 |

39 |

1 |

34 |

|

P 3 |

1 |

10 |

96 |

20 |

10 |

49 |

4 |

28 |

90 |

42 |

1 |

53 |

|

P 4 |

10 |

19 |

94 |

33 |

15 |

31 |

7 |

25 |

76 |

51 |

– |

43 |

|

O 1 |

– |

– |

81 |

12 |

1 |

18 |

17 |

20 |

100 |

83 |

3 |

69 |

|

O 2 |

4 |

4 |

89 |

20 |

11 |

16 |

11 |

29 |

86 |

81 |

1 |

52 |

Примечание. Здесь и в табл. 2–4 жирный шрифт – статистически значимые различия по сравнению с данными «нормы» при P < 0,03; курсив – статистически значимые различия по сравнению с данными меньше «нормы» при P < 0,03.

Таблица 2

Распределение обследуемых по относительной спектральной мощности индивидуальных ЭЭГ в разных диапазонах волн

|

ЭЭГ отведение |

Величина относительной спектральной мощности у спортсменов |

|||||||||||

|

меньше «нормы» |

соответствует «норме» |

больше «нормы» |

||||||||||

|

δ |

θ |

α |

β |

δ |

θ |

α |

β |

δ |

θ |

α |

β |

|

|

Fp 1 |

– |

77 |

99 |

70 |

7 |

22 |

2 |

28 |

94 |

2 |

– |

3 |

|

Fp 2 |

16 |

10 |

52 |

5 |

54 |

66 |

39 |

51 |

31 |

25 |

10 |

45 |

|

F 3 |

– |

72 |

100 |

76 |

2 |

28 |

1 |

25 |

99 |

1 |

– |

– |

|

F 4 |

2 |

40 |

94 |

46 |

8 |

55 |

7 |

46 |

91 |

6 |

– |

9 |

|

F 7 |

– |

44 |

93 |

78 |

11 |

52 |

8 |

22 |

90 |

5 |

– |

1 |

|

F 8 |

29 |

– |

30 |

7 |

62 |

62 |

58 |

57 |

10 |

39 |

13 |

37 |

|

T 3 |

– |

46 |

100 |

84 |

3 |

52 |

1 |

17 |

98 |

3 |

– |

– |

|

T 4 |

9 |

– |

40 |

73 |

61 |

42 |

54 |

27 |

31 |

59 |

7 |

1 |

|

T 5 |

– |

6 |

100 |

77 |

3 |

87 |

1 |

24 |

98 |

8 |

– |

– |

|

Т 6 |

3 |

– |

68 |

31 |

65 |

39 |

33 |

57 |

33 |

62 |

– |

13 |

|

C 3 |

– |

35 |

100 |

45 |

1 |

63 |

1 |

46 |

100 |

3 |

– |

10 |

|

C 4 |

– |

28 |

100 |

25 |

6 |

61 |

1 |

63 |

95 |

12 |

– |

13 |

|

P 3 |

– |

11 |

100 |

28 |

1 |

80 |

1 |

51 |

100 |

10 |

– |

22 |

|

P 4 |

– |

9 |

100 |

42 |

4 |

65 |

1 |

45 |

97 |

27 |

– |

14 |

|

O 1 |

– |

2 |

100 |

60 |

1 |

71 |

1 |

36 |

100 |

28 |

– |

5 |

|

O 2 |

– |

1 |

100 |

52 |

4 |

48 |

1 |

35 |

97 |

52 |

– |

14 |

Таблица 3

Распределение обследуемых по средней частоте разных диапазонов волн индивидуальных ЭЭГ

|

ЭЭГ отведение |

Распределение индивидуальных ЭЭГ по величине средней частоты |

|||||||||||

|

меньше «нормы» |

соответствует «норме» |

больше «нормы» |

||||||||||

|

δ |

θ |

α |

β |

δ |

θ |

α |

β |

δ |

θ |

α |

β |

|

|

Fp 1 |

95 |

4 |

15 |

20 |

6 |

96 |

60 |

80 |

– |

1 |

26 |

1 |

|

Fp 2 |

14 |

2 |

13 |

37 |

82 |

92 |

53 |

62 |

5 |

7 |

35 |

2 |

|

F 3 |

79 |

5 |

26 |

21 |

22 |

96 |

56 |

80 |

– |

– |

19 |

– |

|

F 4 |

7 |

30 |

20 |

33 |

90 |

71 |

53 |

67 |

4 |

– |

28 |

1 |

|

F 7 |

52 |

8 |

11 |

63 |

48 |

90 |

63 |

38 |

1 |

3 |

27 |

– |

|

F 8 |

– |

15 |

19 |

28 |

47 |

84 |

55 |

71 |

54 |

2 |

27 |

2 |

|

T 3 |

86 |

28 |

7 |

72 |

15 |

73 |

40 |

29 |

– |

– |

54 |

– |

|

T 4 |

– |

30 |

15 |

63 |

69 |

70 |

59 |

38 |

32 |

1 |

27 |

– |

|

T 5 |

52 |

54 |

7 |

24 |

49 |

47 |

37 |

73 |

– |

– |

57 |

4 |

|

Т 6 |

– |

51 |

6 |

25 |

54 |

49 |

52 |

76 |

47 |

1 |

43 |

– |

|

C 3 |

91 |

38 |

15 |

20 |

10 |

63 |

53 |

81 |

– |

– |

33 |

– |

|

C 4 |

3 |

42 |

24 |

19 |

95 |

59 |

57 |

82 |

3 |

– |

20 |

– |

|

P 3 |

91 |

57 |

14 |

28 |

10 |

44 |

59 |

73 |

– |

– |

28 |

– |

|

P 4 |

16 |

51 |

18 |

24 |

82 |

50 |

55 |

77 |

3 |

– |

28 |

– |

|

O 1 |

93 |

87 |

8 |

45 |

8 |

14 |

49 |

54 |

– |

– |

44 |

2 |

|

O 2 |

4 |

84 |

14 |

58 |

87 |

17 |

57 |

43 |

10 |

– |

30 |

– |

Большая часть индивидуальных ЭЭГ характеризовалась меньшей величиной относительной мощности в бета-диапазоне левого полушария по сравнению с группой «нормы». Не наблюдалось этой разницы только в отведениях C3 и Р3. Однако в отведениях правого полушария подавляющее количество индивидуальных ЭЭГ спортсменов не имело статистически значимых отличий от «нормы» (исключение составило отведение Т4). По данным Т.А. Мешковой [6], М.Н. Цицерошина и А.В. Шеповальникова [12] для ЭЭГ левого полушария характерна менее жесткая детерминированность ряда ее особенностей генотипом.

Частота волн ЭЭГ служит мерой части генетической изменчивости, влияющей на индивидуальные различия в нормальном психологическом развитии [11]. В нашем исследовании большая часть спортсменов по средней частоте в изучаемых диапазонах в большинстве отведений соответствовала «норме», либо не имела статистически значимых различий с имеющимися отклонениями (табл. 3). Не соответствовали этому распределению более низкие величины средней частоты в дельта-диапазоне левого полушария по 6 отведениям (Fp 1 , F 3 , T 3 , C 3 , P 3 , О 1 ), в тета-диапазоне в затылочной области обоих полушарий (отведения

Таблица 4

Распределение обследуемых по величине индексов индивидуальных ЭЭГ

|

ЭЭГ отведение |

Интегральный индекс |

Возрастной индекс |

||||

|

меньше «нормы» |

соответствует «норме» |

больше «нормы» |

меньше «нормы» |

соответствует «норме» |

больше «нормы» |

|

|

Fp 1 |

– |

9 |

92 |

89 |

12 |

– |

|

Fp 2 |

15 |

44 |

42 |

70 |

29 |

2 |

|

F 3 |

– |

1 |

100 |

91 |

10 |

– |

|

F 4 |

– |

6 |

95 |

92 |

9 |

– |

|

F 7 |

– |

8 |

93 |

93 |

7 |

1 |

|

F 8 |

12 |

34 |

55 |

67 |

30 |

4 |

|

T 3 |

– |

1 |

100 |

96 |

5 |

– |

|

T 4 |

2 |

23 |

76 |

89 |

12 |

– |

|

T 5 |

– |

1 |

100 |

100 |

1 |

– |

|

Т 6 |

– |

13 |

88 |

99 |

2 |

– |

|

C 3 |

– |

1 |

100 |

99 |

2 |

– |

|

C 4 |

– |

1 |

100 |

100 |

1 |

– |

|

P 3 |

– |

1 |

100 |

99 |

2 |

– |

|

P 4 |

– |

1 |

100 |

100 |

1 |

– |

|

O 1 |

– |

1 |

100 |

100 |

1 |

– |

|

O 2 |

– |

1 |

100 |

100 |

1 |

– |

О 1 , О 2 ), в бета-диапазоне в левой передневисочной области и средневисочных областях обоих полушарий (отведения F7, T3, T4). Интересно, что частота в альфа-диапазоне оказалась выше данных «нормы» только в левой задневисочной области (отведение Т 5 ).

Анализ интегральных показателей ЭЭГ показал, что у подавляющего большинства спортсменов величина интегрального индекса во всех отведениях, за исключением правой переднелобной области (отведение Fp 2 ), была больше «нормы», а величина возрастного индекса во всех регистрируемых отведениях – меньше «нормы» (табл. 4).

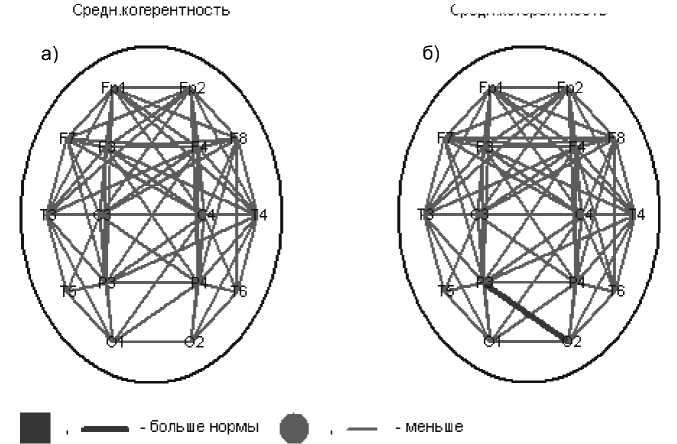

Еще одной отличительной чертой паттерна ЭЭГ спортсменов явилось ослабление когерентности ЭЭГ, что, согласно литературным данным [9], является признаком высокой креативности. При этом диффузное уменьшение уровня когерентности ЭЭГ наблюдалось у 36 обследуемых (рис. 1, а). У 50 спортсменов при общем более низком уровне когерентных связей наблюдалось усиление взаимодействия между левой теменной (Р 3 ) и правой затылочной (О 2 ) областями (рис. 1, б), как известно, обеспечивающими пространственную организацию движений.

Интерес представляет то, что среди лиц, имеющих указанную когерентную связь (Р3О2), большую часть составили спортсмены, имеющие высокую спортивную квалификацию (не ниже КМС) (х2 = 5,1, Р = 0,024) и занимающиеся ациклическими стандартно-переменными видами спорта (х2 = 4,9, Р = 0,027 – при сравнении данных спортсменов ациклических стандартно-переменных видов спорта со спортсменами циклических видов спорта; х2 = 7,8, Р = 0,005 – при сравнении данных спортсменов ациклических стандартно-переменных видов спорта с данными спортсменов, занимающихся ациклическими нестандартно-перемен- ными видами спорта). Следует отметить, что все 3 мастера спорта международного класса, являясь представителями групп с ациклической структурой движений, имели данную когерентную связь. По мнению М.Н. Цицерошина, А.Н. Шеповальни-кова [12], становление относительно коротких связей коры обусловлено менее жесткими и более пластичными процессами морфогенеза и поэтому может лежать в основе обеспечения процессов обучения и адаптивных реакций организма.

Статистически значимых различий, указывающих на то, что спортсмены отдельных групп (в зависимости от кинематической характеристики выполняемых движений и их квалификации) в большей или меньшей степени отличаются от группы неспортсменов по показателям спектральной мощности ЭЭГ, относительной мощности и средней частоте в разных диапазонах волн, выявлено не было.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволило выявить паттерны ЭЭГ, характерные для большинства спортсменов, в виде более выраженной активности в тета- и дельтадиапазонах, связанной с избирательностью внимания, ожиданием и обнаружением сигнала, а также принятием решения [15], недостаточной относительной мощности биоэлектрической активности мозга в альфа-диапазоне, свидетельствующей об усилении мозговой активности, низкой величины возрастного индекса и более высокой величины интегрального индекса. Отличительной чертой паттерна ЭЭГ спортсменов явилось диффузное ослабление когерентности ЭЭГ. При этом у большинства высококвалифицированных спортсменов, а также занимающихся ациклическими стандартно-переменными видами спорта, наблюдается усиление когерентной связи между левой теменной (Р3) и правой затылочной (О2) областями.

Черапкина Л.П., Тристан В.Г.

Средн ко герентность

Рис. 1. Примеры проявления пространственных взаимодействий в ЭЭГ у спортсменов по сравнению с «нормой»: а – диффузное ослабление уровня когерентных связей; б – усиление когерентной связи между отведениями Р 3 и О 2 на фоне ослабления других взаимодействий

Выявленная специфика функциональных изменений позволяет говорить о своеобразном паттерне ЭЭГ спортсмена, по всей вероятности, являющимся результатом генетической предрасположенности и долговременной адаптации к физическим нагрузкам.

Список литературы Особенности биоэлектрической активности головного мозга спортсменов

- Бехтерева, Н.П. Здоровый и больной мозг человека/Н.П. Бехтерева. -Л.: Наука, 1980. -262 с.

- Воронов, В.Г. Пакет программ для статистического сравнения записей ЭЭГ/В.Г. Воронов, Г.А. Щекутьев, О.М. Гриндель//Материалы междунар. конф. «Клинические нейронауки: нейрофизиология, неврология, нейрохирургия». -Украина, Гурзуф, 2003. -С. 22-24.

- Гнездицкий, В.В. Обратная задача ЭЭГ и клиническая электроэнцефалография (картирование и локализация источников электрической активности мозга)/В.В. Гнездицкий. -М.: МЕД-пресс-информ, 2004. -624 с.

- Зенков, Л.Р. Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептологии)/Л.Р. Зенков. -Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1996. -358 с.

- Корюкалов, Ю.И. Биоэлектрические процессы мозга при различных функциональных состояниях у юношей 18-25 лет: автореф. дис.... канд. биол. наук/Ю.И. Корюкалов. -Челябинск, 2008. -21 с.

- Мешкова, Т. А. Исследование генетической детерминированности различных параметров электроэнцефалограммы покоя человека близнецовым методом: автореф. дис.... канд. психол. наук/Т.А. Мешкова. -М., 1976. -21 с.

- Наследов, А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках/A. Д. Наследов. -СПб., 2007. -416 с.

- Оценка нейрофизиологических механизмов дезадаптационных расстройств по паттернам ЭЭГ/И.А. Святогор, И.А. Моховикова, С.С. Бекшаев, А.Д. Ноздрачев//Журн. высш. нерв. деят. -2005. -Т. 55, № 2. -С. 178-188.

- Тарасова, И.В. Особенности корковых взаимодействий у лиц с высокой и низкой вербальной креативностью/И.В. Тарасова, Н.В. Вольф, О.М. Разумникова//Физиология человека. -2010. -Т. 36, № 1. -С. 93-99.

- Уолтер, Г. Живой мозг/Г. Уолтер; пер. с англ. А.М. Гуревича; под ред. Г.Д. Смирнова. -М.: Мир, 1966. -300 с.

- Фогель, Ф. Генетика человека: в 3 т.: пер. с англ./Ф. Фогель, А. Мотульски; под ред. Ю.П. Алтухова, В.М. Гиндилиса. -М.: Мир, 1990. -Т. 3. -366 с.

- Цицерошин, М.Н. Становление интегративной функции мозга/М.Н. Цицерошин, А.Н. Шеповальников. -СПб.: Наука, 2009. -249 с.

- Цыган, В.Н. Электроэнцефалография/B. Н. Цыган, М.М. Богословский, А.В. Миролюбов; под ред. М.М. Дьяконова. -СПб.: Наука, 2008. -192 с.

- Шишкин, С.Л. Исследование синхронности резких изменений альфа-активности ЭЭГ человека: дис.... канд. биол. наук/С.Л. Шишкин. -М., 1997. -232 с.

- Basar, E. Brain function and oscillations. Vol. 2: Integrative Brain Function -Neurophysiology and Cognitive Processes Based on EEG Oscillations/E. Basar. -Springer-Verlag New York, LLC, 1999. -476 p.