Особенности биологии Herminium monorchis (Orchidaceae) в условиях засоления

Автор: Вяль Юлия Александровна, Мазей Наталья Григорьевна

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.8, 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучен онтогенез бровника одноклубневого на луговых почвах хлоридно-сульфатного с гипсом типа засоления. Выявлены возрастные состояния и их биометрические характеристики. Установлены особенности внутреннего строения вегетативных органов на каждом этапе онтогенеза, отражающие усложнение уровня организации растения при переходе к новому возрастному состоянию и имеющие адаптивную направленность. Выявлена прямая положительная корреляция между уровнем жизненности генеративных особей Herminium monorchis и степенью развития грибного мицелия в его корнях. Установлены особенности вегетативного размножения особей Herminium monorchis разных онтогенетических состояний в условиях засоления.

Herminium monorchis галофит онтогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/148314523

IDR: 148314523 | УДК: 581.4,

Текст научной статьи Особенности биологии Herminium monorchis (Orchidaceae) в условиях засоления

Herminium monorchis ридно-сульфатного с гипсом типа засоления. Выявлены возрастные состояния и галофит их биометрические характеристики. Установлены особенности внутреннего онтогенез строения вегетативных органов на каждом этапе онтогенеза, отражающие ус ложнение уровня организации растения при переходе к новому возрастному состоянию и имеющие адаптивную направленность. Выявлена прямая положительная корреляция между уровнем жизненности генеративных особей Herminium monorchis и степенью развития грибного мицелия в его корнях. Установлены особенности вегетативного размножения особей Herminium monorchis разных онтогенетических состояний в условиях засоления.

Поступила в редакцию

Herminium monorchis (L.) R. Br. – редкий и относительно слабо изученный вид семейства Orchidaceae. Включён в Красную книгу Пензенской области со статусом редкости 1 (Чистякова, 2002; 2013). Упоминается о шести местообитаниях в Мокшанском, Пензенском, Спасском, Тамалинском районах Пензенской области, причём сведения о большинстве из них не имеют подтверждений в последние десятилетия. Аналогичная ситуация складывается во многих регионах России (Благовещенский, 1994; Красная книга…, 2001, 2002, 2003, 2007). В 2006 г. Т.В. Разжи-виной было обнаружено ранее не известное местообитание Herminium monorchis в пределах южных окрестностей г. Пенза (Соля-нов, 2007; Новикова, Разживина, 2009), где проводили исследования авторы статьи.

Herminium monorchis – лугово-болотный вид лесной зоны Евразии. В России произрастает в нечернозёмной полосе европейской части, в Сибири, на Дальнем Востоке, а за её пределами – в Средней и Малой Азии, Индии, Монголии, Тибете, Китае, Японии. Растёт на сыроватых и засолённых лугах и лесных

07.10.2014

полянах, болотах (Вахромеева и др., 1991; Губанов и др., 2002), в том числе известковых (Кривошеев, Барлыбаева, 2011). В Приморье растёт по склонам сопок и в горах на высоте 2500 м над уровнем моря (Татаренко, 1997). Особый интерес представляет способность Herminium monorchis выносить засоление (Лебедева, Лебедев, 2011; Пыхалова и др., 2013).

Согласно классификации жизненных форм орхидных И.В. Татаренко (1997, 2007), бровник одноклубневый – это вегетативный однолетник со сферическим тубероидом на длинном столоне и симподиально нарастающими моноциклическими вегетативногенеративными побегами, ежегодно полностью замещаемыми. Термин «вегетативный однолетник» используется в понимании Е.Л. Любарского (1961).

В связи с необходимостью разработки мер по охране этого вида требуется изучение его биологии, чему и посвящена настоящая работа.

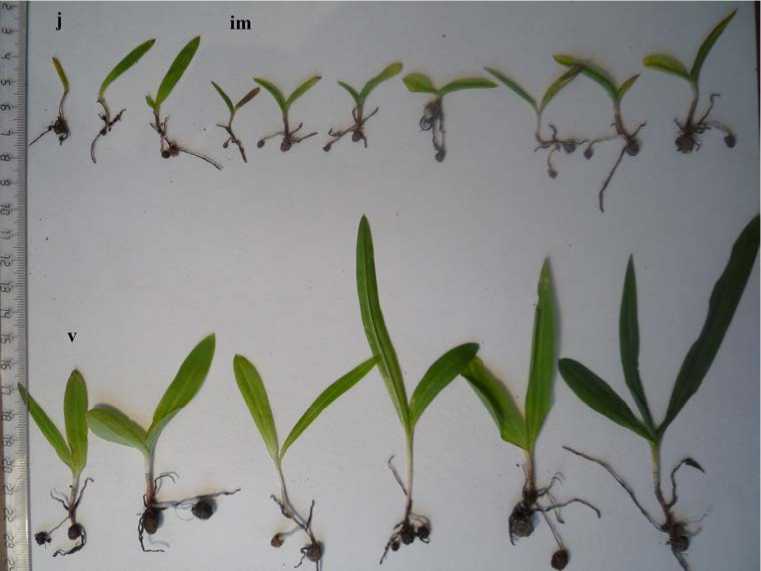

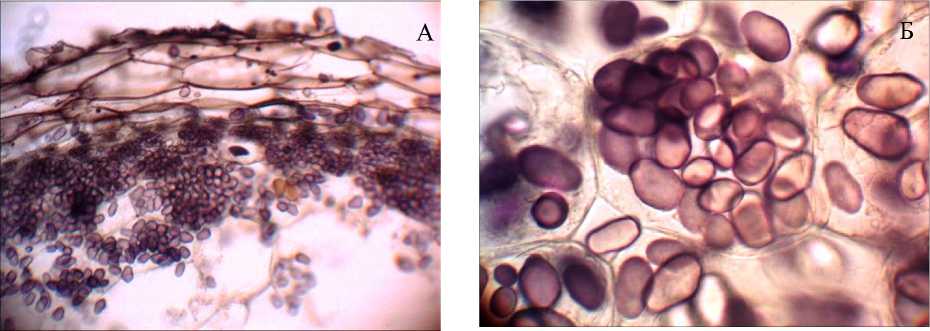

Рис. 1. Особи прегенеративного периода Herminium monorchis в условиях засолённого луга Pre-generative species of Herminium monorchis under saline meadows

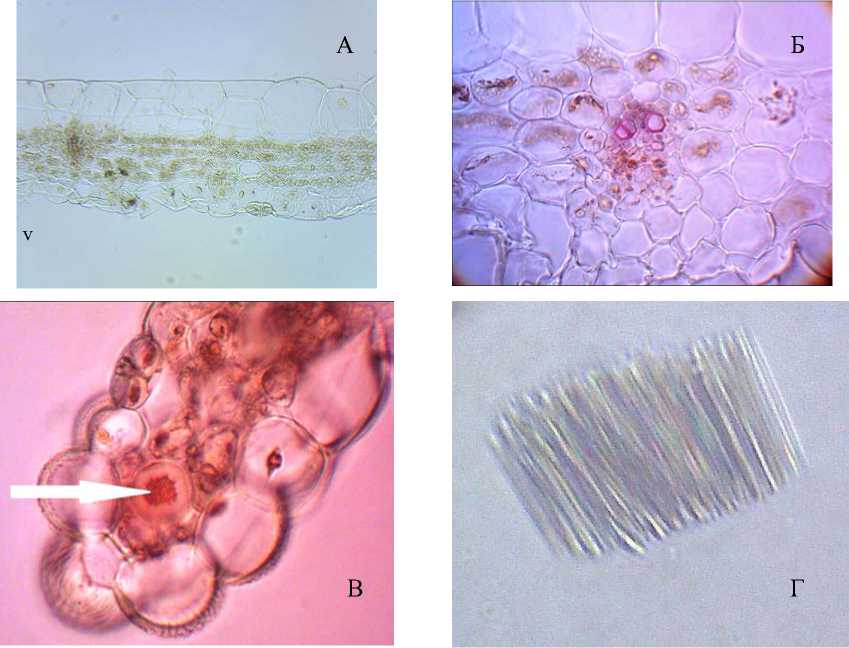

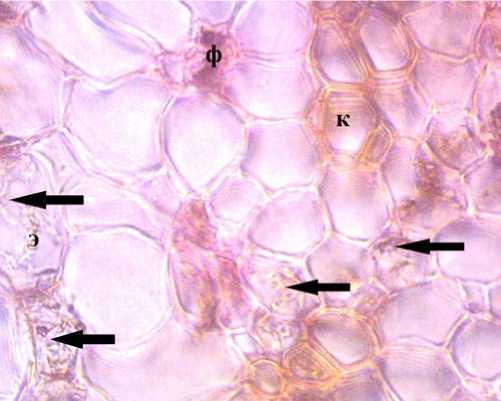

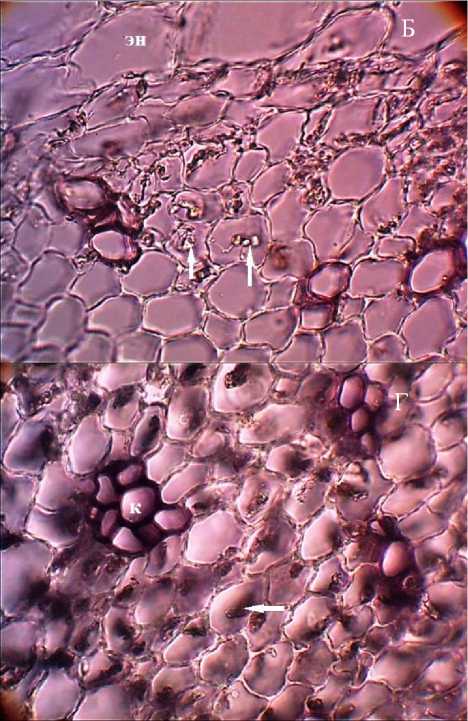

Рис. 2. Внутреннее строение листа j-особей Herminium monorchis : А – слева общий план строения, ув. 10×10; Б – центральная жилка, ув. 10×40; В – рафиды, вид сверху (показаны стрелкой), ув. 10×10; Г– рафиды, вид сбоку, ув. 10×100

The internal structure of leaf j-species of Herminium monorchis : а – on the left – general plan of structure, magnification 10×10; б – the central vein, magnification 10×40; b – calcium oxalate crystals, top view (arrow), magnification 10×10; г – calcium oxalate crystals, side view, magnification 10×100

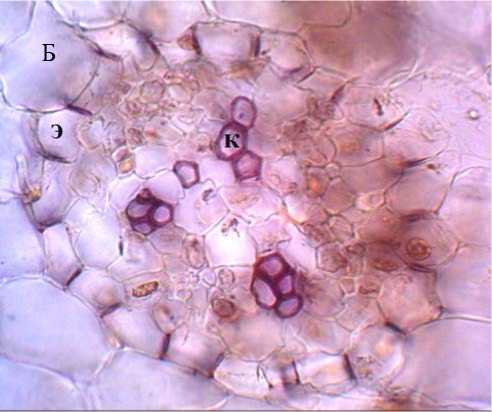

Рис. 3. Внутреннее строение корня j-особей Herminium monorchis : а – общий план строения, ув. 10×10; б – центральный осевой цилиндр, ув. 10×40 ( к – ксилема, э – эндодерма)

The internal structure of root j-species of Herminium monorchis : а – general plan of structure, magnification 10×10; б – central axial cylinder, magnification 10×40 ( к – xylem, э – endoderm)

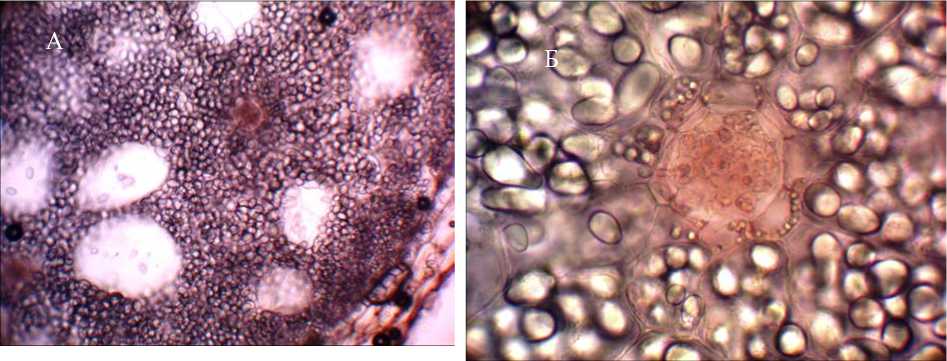

Рис. 4. Внутреннее строение тубероида j-особей Herminium monorchis : А – общий план строения, ув. 10×4; Б – проводящий пучок, ув. 10×40

Internal structure of tuberoid j-species of Herminium monorchis : А – general plan of structure, magnification 10×4; Б – conductive beam, magnification 10×40

Материал и методы исследования

Материал собран в июле-августе 2012 г. в 2-х км к северо-западу от с. Ольшанка Пензенского района Пензенской области (южные окрестности г. Пенза).

Район представляет собой обширный вогнутый мезосклон, собирающий талые воды с окружающих территорий. Территория весной испытывает переувлажнение, связанное как с поступлением талых вод, так и с разгрузкой минерализованных (Медведева,

1969) подземных вод, расположенных в июле – августе на глубине 1,5 м.

Почвы участка луговые слабо-, среднезасолённые среднегумусные, глинистые, содержат карбонаты (вскипают при взаимодействии с соляной кислотой с поверхности) и гипс (до 22% в гумусовом горизонте). В засолении принимают участие анионы сульфата и хлора, катионы кальция и магния; с глубины 60 см – натрия (Вяль и др., 2014).

Растительность участка представляет собой комплекс луговой, болотной и кустарниковой растительности. Herminium monorchis встречается в составе настоящих лугов с участием мезофитов, способных расти при слабой степени засоления: Carex diluta, Cirsium esculentum, C. canum , Senecio schvetzovii , S. erucifolius , Melilotus dentatus, Astragalus sulcatus , Ononis arvensis , Cenolophium denudatum,Parnassia palustris и других (Новикова и др., 2014) . Латинские названия видов приводятся по С.К. Черепанову (1995).

Общее проективное покрытие травостоя составляет 45-80%. Доля Herminium monorchis в сообществах в среднем составляет 0,51,0% ОПП (5-20 шт./м2). На отдельных, наиболее засолённых участках при отсутствии конкуренции со стороны других видов его доля повышается до 20-40 отн. %, а плотность – до 125-250 шт./м2, при этом доля генеративных растений составляет 77-134 шт./м2.

Для изучения морфолого-анатомических особенностей растения выкапывали в третьей декаде июля – первой декаде августа 2012 г. Изучение жизненной формы проводилось по методике И.Г. Серебрякова, Т.И. Серебряковой (Серебряков, 1962; Серебряков, 1964; Серебрякова, 1972). Онтогенетические состояния выделяли согласно концепции дискретного описания онтогенеза Т.А. Работно-ва (1960) и детально разработанной А.А. Урановым (1975). Всего было изучено около 60 растений разных возрастных состояний.

Для изучения внутреннего строения органов Herminium monorchis выполняли от руки срезы, изучали при помощи микроскопа Микмед-5. Использовали реактив на лигнин: 0,5% спиртовой р-р флороглюцина в сочетании с концентрированной НСl (Барыкина и др., 2004). Микрофотографии делали с помощью фотонасадки Levenhuk C800.

Подземные органы анализировали на наличие и интенсивность развития эндомикоризы. Микропрепараты просматривались при увеличении в 100 раз. Интенсивность микоризной инфекции (С) вычисляли по формуле (Селиванов, 1981). Результаты были статистически обработаны.

Результаты и обсуждение

В условиях Ольшанского солонца были обнаружены следующие периоды и онтогенетические состояния Herminium monorchis согласно классификации Т.А. Работнова (1960), А.А. Уранова и др. (1975): латентный (семена), прегенеративный (ювенильное, имматурное и виргинильное возрастные состояния) (рис. 1), генеративный.

Биометрические характеристики особей бровника одноклубневого разных возрастных состояний приведены в таблице 1.

В общих чертах выявленные закономерности совпадают с данными других исследователей – И.В. Татаренко в Приморье (1997; 2007), Л.В. Герасимович в Алтайском крае (2011), однако были обнаруженные некоторые особенности. Например, имматурные особи в Приморье формируют только один лист срединной формации, в то время как на Ольшанке большинство растений в этом онтогенетическом состоянии имеют два хорошо развитых листа. По сравнению с лугами Алтайского края, на Ольшанском солонце листья ювенильных и имматурных особей имеют более высокую плотность жилкования: 3-5 жилок у j-особей, 5-11 жилок у im-особей (вместо 1-3 и 3-5 жилок соответственно). По-видимому, это связано с повышенным содержанием солей в почве.

Латентный период представлен семенами, созревающими в коробочках. Семена мелкие, примерно 300×150 мкм.

Прегенеративный период . Протокормы и проростки в естественных условиях не обнаружены.

Ювенильные растения (j) имеют один узкий ланцетный зелёный лист (с тремя–пятью жилками) и четыре чешуевидных коричневых листа. Ширина ассимилирующего листа около 4 мм, длина 12 – 25 мм (табл. 1).

Лист относительно тонкий – около 220 мкм (табл. 2). Покрыт мощной эпидермой, составляющей до 40% толщины листа, выполняющей экранирующую функцию, что особенно важно в разреженном растительном сообществе в высокой интенсивностью инсоляции на засолённых почвах.

Таблица 1. Биометрические показатели растений Herminium monorchis Biometrics of plants Herminium monorchis

|

Признаки |

j |

im |

v |

g |

|

Количество листьев срединной / низовой формации |

4/1 |

2(3)/2(3) |

2(3)/2(3) |

2/2–3 |

|

Длина листовой пластинки листа срединной формации, мм |

21.3±3.6 |

28.1±1.8 |

45.4±2.9 |

42.7±5.8 |

|

Ширина листовой пластинки листа срединной формации, мм |

4.0±0.7 |

5.5±0.3 |

9.6±0.6 |

11.3±1.6 |

|

Количество жилок |

4.0±1.5 |

7.8±0.3 |

13.5±0.3 |

15.3±0.4 |

|

Диаметр тубероида прошлого года заложения, мм |

1.8±0.2 |

3.5±0.2 |

5.3±0.3 |

6.3±0.8 |

|

Количество тубероидов, образованных в текущем году |

1(2) |

1(2) |

1-2(3) |

1-3 |

|

Диаметр тубероидов, образованных в текущем году, мм |

1.7±0.2 |

3.8±0.2 |

4.9±0.5 |

6.0±1.1 |

|

Длина столонов, мм |

3.0±0.0 |

8.5±1.0 |

14.7±1.7 |

38.0±4.5 |

|

Длина корня, развивающегося на тубероиде |

20.7±0.8 |

22.4±1.7 |

31.2±1.8 |

40.0±2.5 |

|

Количество придаточных корней, развивающихся от основания побега |

0–1 |

1–4 |

2–4 |

3–4 |

|

Высота удлинённого побега, см |

– |

– |

– |

23.0±2.5 |

|

Количество коробочек |

– |

– |

– |

13.7±4.5 |

Прим. «–» – структура отсутствует

Таблица 2. Некоторые анатомические характеристики листового аппарата

Herminium monorchis

Some anatomical characteristics of the leaf Herminium monorchis

|

Признаки |

j |

im |

v |

g |

|

Толщина листа, мкм |

225,6±13,0 |

376,2±12,2 |

405,0±8,8 |

417,8±6,9 |

|

Толщина мезофилла, мкм |

97,4±6,3 |

142,6±5,0 |

157,8±6,8 |

158,7±4,5 |

|

Толщина верхнего эпидермиса, мкм |

109,1±4,0 |

160,3±7,4 |

176,6±5,9 |

175,3±5,2 |

|

Толщина нижнего эпидермиса, мкм |

49,1±6,3 |

73,3±3,7 |

70,8±2,0 |

83,8±2,8 |

|

Число устьиц в 1 мм2, шт |

– |

23,8±1,5 |

29,5±0,9 |

22,7±0,6 |

|

Длина устьица, мкм |

– |

65,7±1,0 |

61,0±0,6 |

64,4±0,7 |

|

Ширина устьица, мкм |

– |

55,4±0,8 |

53,0±0,5 |

54,5±0,7 |

Прим. «–» – измерений не производили

Мезофилл листа не дифференцирован на столбчатый и губчатый и состоит из 4-х слоёв клеток (рис. 2).

В мезофилле обнаружены крупные бесцветные клетки, в вакуолях которых локализованы кристаллы оксалата кальция – рафиды. Так растение выводит из активного метаболизма избыток солей. Также кристаллы отражают свет, препятствуя избыточному нагреванию листа.

Подземные органы ювенильных особей представлены небольшим тубероидом диаметром 1,8 мм с короткой столоновидной частью, давшим начало растению в текущем году, и вертикально вниз отходящим от него корнем длиной около 20 мм. Иногда имеется дополнительно ещё один более молодой придаточный корень, отходящий от второго – третьего междоузлия, длиной 3-5 мм.

Внутреннее строение придаточного корня, образовавшегося весной параллельно с развитием побега из почки возобновления на перезимовавшем тубероиде, изображено на рис. 3.

Корень покрыт ризодермой, под которой впоследствии образуется опробковевшая и одревесневшая эктодерма. Мезодерма представлена 5-6 слоями крупных паренхимных клеток. Около 30% клеток мезодермы содержат микобионт в виде тонких несептированных рыхло лежащих гиф. Ядро таких клеток имеет интенсивно-коричневую окраску.

Эндодерма с пятнами Каспари хорошо выражена. Стель триархная, гифы грибов обнаруживаются в стели. По периферии центрального цилиндра расположен перицикл, состоящий из одного слоя живых клеток паренхимного типа.

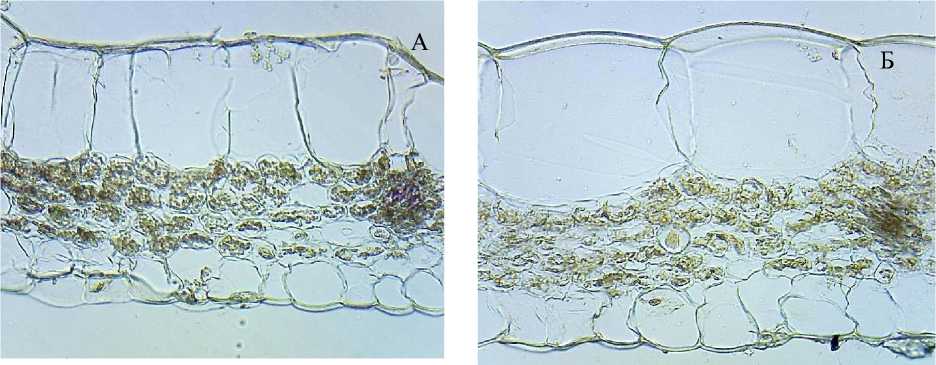

Рис. 5. Внутреннее строение листа im-особей Herminium monorchis : общий план строения, ув. 10×10

The internal structure of leaf im-species of Herminium monorchis : general plan of structure, magnification 10×10

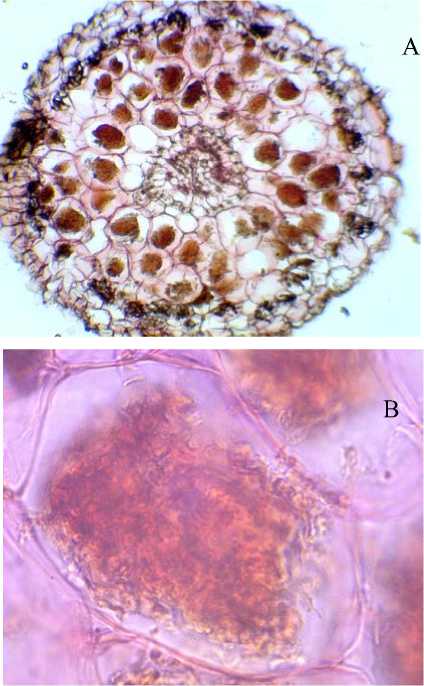

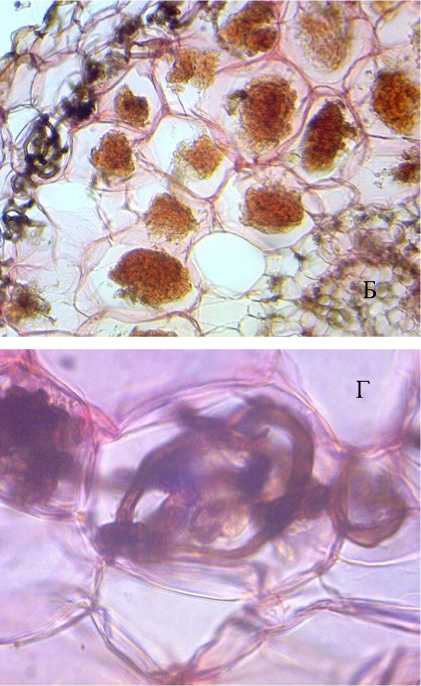

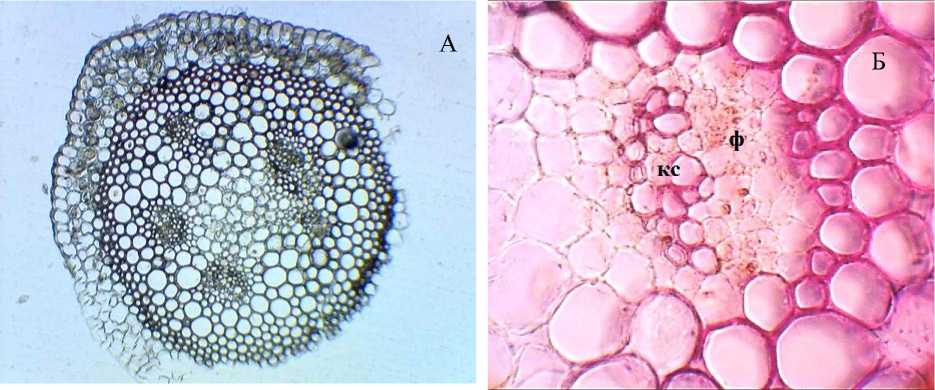

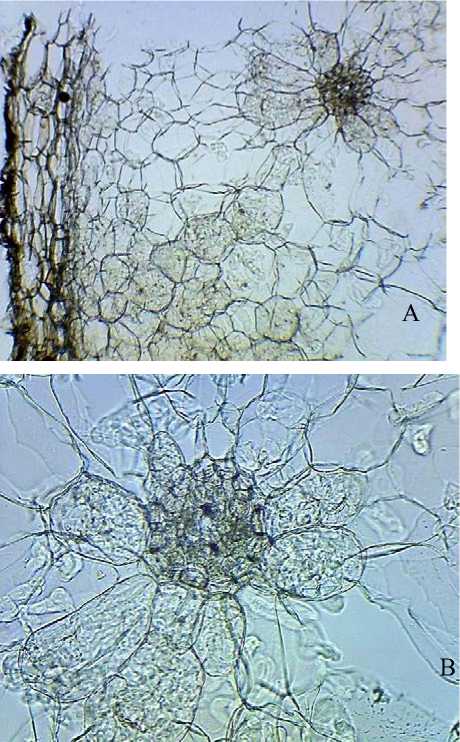

Рис. 7. Внутреннее строение корня im-особей Herminium monorchis : А – общий план строения,

Рис. 6. Строение центрального осевого цилиндра корня im-особей Herminium monorchis, ув. 16×40; к – ксилема, ф – флоэма, э – эндодерма, стрелками показаны клетки с микобионтом Central axial cylinder structure of root im-species of Herminium monorchis, magnification 10×40; к – xylem, ф – phloem, э – endoderm, cells with mycobiont are indicated by arrows

ув. 10×4; Б – при ув. 10×10; В, Г – пелотоны при ув. 10×40

The internal structure of root im-species of Herminium monorchis : А – general plan of structure, magnification 10×4; Б –10×10; В, Г – pelotons with magnification 10×40

Рис. 8. Внутреннее строение столоновидной части тубероида im-особей Herminium monorchis :

А – при ув. 10×4; Б – при ув. 10×10; В, Г – при ув. 10×40

Internal structure of the stolon of tuberoid im-species of Herminium monorchis : А – magnification 10×4; Б – 10×10; В, Г – 10×40

Рис. 9. Строение утолщенной клубневидной части тубероида im-особей Herminium monorchis : А – при ув. 10×4 (стрелкой показана группа рафид); Б – при ув. 10×40

The structure of tuber thickened part of tuberoid im-species of Herminium monorchis : А – magnification 10×4 (the arrow shows the calcium oxalate crystals group); Б – 10×40

Внутреннее строение тубероида, заложенного в прошлом году, представлено на рис. 4.

Тубероид покрыт перидермой, состоящей из 3 слоёв опробковевших клеток. Большую часть тубероида занимает запасающая паренхима, клетки которой содержат большое количество крахмальных зерен. Обращают на себя внимание крупные бесцветные клетки, видимо, выполняющие запасающую функцию. Проводящие пучки мелкие, расположены в 1 круг, каждый окружён клетками, напоминающими клетки эндодермы. Такое анатомическое строение подтверждает сложность тубероида, как структуры побегово-корнево- го происхождения, у которого синхронизация процессов морфогенеза выражена настолько сильно, что невозможно провести границу между структурами тубероида, которые произошли из корня и теми, которым дала начало почка (Татаренко, 1997).

К концу июля ювенильные растения Her-minium monorchis уже закладывают тубероид возобновления, который даст начало ювенильному или имматурному растению в следующем году. Иногда ювенильные растения образуют не 1, а 2 дочерних тубероида, то есть возможно вегетативное размножение уже на ранних этапах онтогенеза.

Имматурные растения (im) имеют несколько большие размеры. У них формируется 2 листа размером 28×5 мм с 7-9 жилками (рис. 5). Лист сохраняет план строения, свойственный особям более молодого возрастного состояния. Толщина листа возрастает примерно на 70% (примерно до 380 мкм), при этом увеличивается и толщина верхнего эпидермиса – до 140 мкм.

Подземные органы имматурных особей представлены более крупным по сравнению с j-особями тубероидом диаметром 3,5 мм, одним – пятью (в среднем тремя) придаточными корнями разного времени образования длиной до 23 мм.

В корнях im-растений Herminium monorchis обнаруживается зависимость между возрастом корня и степенью развития микоби-онта в нём. У корней, развивающихся в одно время с развитием побега из меристематического бугорка на тубероиде, второй слой мезодермальной паренхимы содержит хорошо оформленные пелотоны – относительно плотные клубки гиф с толстыми стенками. Большинство остальных клеток мезодермы содержит клубки гиф с тонкими стенками или более или менее аморфную массу грибного мицелия (рис. 7).

У более молодых придаточных корней (то есть закладывающихся в основании побега по мере его роста и развития) слой клеток мезодермы с толстостенными гифами не выражен.

Наибольшая интенсивность микоризной инфекции отмечена в средней части корней, минимальная – на верхушке корня. Это согласуется с литературными данными: по мнению И.В. Татаренко (1995, 2007) у орхидных этой жизненной формы молодые корешки остаются неинфицированными до тех пор, пока их длина не достигнет 1,5-2,0 см.

Интенсивность микоризной инфекции мезодермы составляет для более старых корней 65-95%, для более молодых корней – 30-40%.

Таким образом, для бровника одноклубневого характерна толипофаговая эндомикориза. Микориза такого типа формируется у автотрофных и некоторых бесхлорофилльных орхидных при проникновении гриба в клетки коровой паренхимы с образованием в них пелотонов (клубков гиф гриба в клетках корня растения-хозяина), которые впоследствии перевариваются в тех же клетках с образованием характерных гранул экскретов (Тата-ренко, 1995, 2007).

В литературе распространено мнение, что гифы микобионта в основном локализованы именно в мезодерме. За счёт барьерной функции эндодермы они не способны проникать в центральный осевой цилиндр (Тата-ренко, 1997, 2007). Однако собственные исследования показали, что это возможно. Грибные гифы были обнаружены как в самой эндодерме, так и в тканях стели, причём не только в отмирающих корнях, но и в молодых корнях со слабо инфицированной мезодермой (рис. 6). Аналогичные наблюдения были сделаны и другими авторами (Симагина и др., 2009).

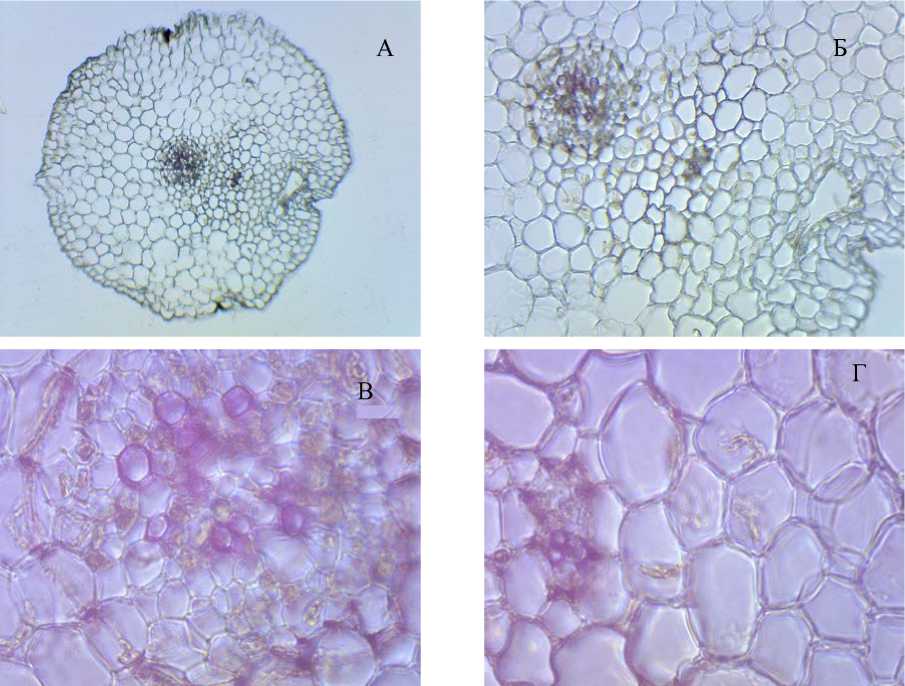

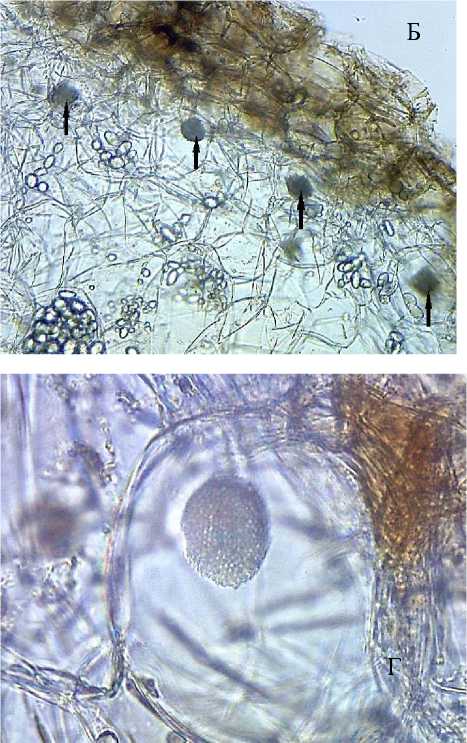

У имматурных особей бровника формируются дочерние стеблекорневые тубероиды диаметром 3,8 мм с хорошо выраженной столоновидной частью длиной 8,5 мм, удаляющей почку возобновления от материнского растения. Внутреннее строение столоновидной и утолщенной частей тубероидов имма-турных особей показано на рис. 8 и 9.

Японские исследователи на примере Peru-laria ussuriensis и Platanthera minor показали, что стела, занимающая центральное положение имеет стеблевое происхождение, а периферическая – корневое (цит. по: Жмылёв и др., 2005). В верхней столоновидной части тубероида выражена полость, её размеры возрастают с увеличением возрастного состояния особи. Видимо, это имеет адаптивное значение – усиление аэрации тканей в ранневесенний период при переувлажнении луговой почвы. Образование полостей при формировании столонов комплексной (листо-стеблевой) природы наблюдала у Tulipa biebersteinianaЕ.А. Кобозева (2010).

Между двумя стелами заметна группа клеток, более мелких по сравнению с остальными паренхимными клетками коры. Они обнаруживают сходство с клетками мезодермы корня на начальных стадиях вторжения ми-кобионта.

Утолщенная часть тубероида покрыта несколькими (3-4) слоями клеток с опробковевшими стенками. Под ними обнаружены клетки, содержащие кристаллы в виде параллельно расположенных рафид. По-видимому, таким образом растения бровника выводят из активного обмена излишки солей. У молодых «клубней» на поверхности образуются волоски. Основная часть клеток утолщенной части тубероида представлена запасающей паренхимой с крахмальными зёрнами. Проводящие ткани развиты слабо, имеют вид нескольких (от 4 до 7) стел, отграниченных эндодермами.

Виргинильные (v) и генеративные (g) особи бровника имеют общие признаки взрослых особей с типичными для данной жизненной формы чертами строения: 2-3 листа размером 42-45×10 мм толщиной около 405420 мкм с 13-15 жилками ( ис. 10). Толщина верхнего эпидермиса возраст ет до 175 мкм.

Обращает внимание своеобразное строение стебля генеративных особей (рис. 11). Стебель покрыт однослойной эпидермой из крупных клеток с мощной кутикулой. Кора из трех слоёв хлоренхимы. На границе коры и стели выражено кольцо из толстостенных склеренхимных волокон. Стель представлена одним кругом закрытых коллатеральных пучков, расположенных в одревесневшей паренхиме. Центральная часть стели состоит из тонкостенных паренхимных клеток, выполняющих запасающую функцию.

У виргинильных и генеративных растений образуется по 3-5 придаточных корней длиной до 40 мм, число слоёв мезодермы в них возрастает до 6-8, количество лучей ксилемы – до 6-8.

Интенсивность микоризной инфекции мезодермы составляет для виргинильных особей в более старых корнях 70-90%, в более молодых корнях – 30-40%.

V- и g- особи развиваются из тубероидов диаметром около 5-6 мм, и сами формируют от 1 до 3 (реже 4) дочерних тубероидов такого же диаметра на длинных «столонах». Более 50% особей виргинильного возрастного состояния размножаются вегетативно. Интенсивность вегетативного размножения у генеративных особей зависит от уровня их жизненности. У виргинильных особей столоновидная часть тубероида удаляет дочернее растение на 15 мм, а у генеративных особей – на 38 мм. Внутреннее строение клубневидной части тубероидов показано на рис. 12.

По большинству морфологических признаков изученные генеративные растения Herminium monorchis хорошо дифференцируются на 3 группы. Особи нормальной (хорошей) жизненности – растения высотой около 40 см с тремя крупными розеточными и двумя более мелкими стеблевыми листьями длиной около 6 см и шириной до 2 см.

Побеги растений пониженной и низкой жизненности имеют меньшую высоту на 32% и 64% соответственно. Также для них характерна менее развитая листовая поверхность за счёт того, что у них формируется меньшее количество листьев, а также уменьшаются размеры листьев. По плотности жилкования они также уступают особям хорошей жизненности на 15% и 38% соответственно.

Генеративные особи Herminium monorchis значительно различаются по уровню жизненности (табл. 3, рис. 13).

Рис. 10. Строение листа v- (А) и g-особей (Б) Herminium monorchis , ув. 10×10

The structure of leaf v- (А) and g-species of (Б) Herminium monorchis , magnification 10×10

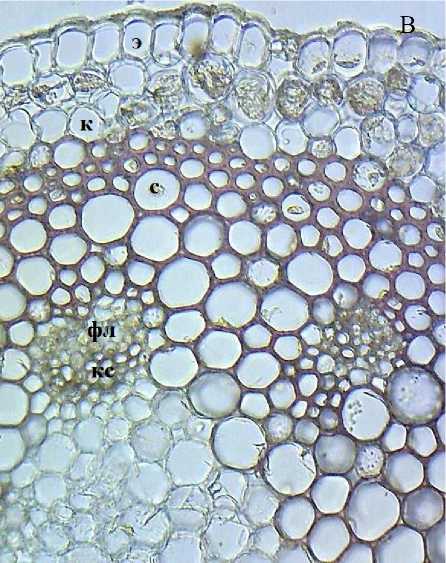

Рис. 11. Внутреннее строение стебля g-особей Herminium monorchis : А – при ув. 10×4; Б – при ув. 10×10; В – проводящий пучок, ув. 10×40 ( э – эпидерма , к – кортекс, с – склеренхима, кс – ксилема, ф – флоэма) Internal structure of stem g-species of Hermin-ium monorchis : А – magnification 10×4; Б – 10×10; В – conductive beam, 10×40 ( э – epi-dermis , к – cortex, с – sclerenchyma, кс – xylem, ф – phloem)

Таблица 3. Биометрические показатели генеративных особей бровника разной жизненности Biometrics of generative species of Herminium monorchis of different vitality

|

Высота побега, см |

Количе ство листьев, шт |

Длина листьев, мм |

Ширина листьев, мм |

Количество жилок, шт |

Количе ство коробочек, шт |

Количество дочерних клубней, шт |

Диаметр основного тубе-роида, мм |

Диаметр дочернего тубе-роида, мм |

|

Особи хорошей жизненности (n=4) |

||||||||

|

37,5 ±1,8 |

5,3±0,3 |

57,6 ±9,5 |

17,2 ±4,5 |

21,4±0,6 |

49,3±5,4 |

3,3±0,7 |

11,5±0,3 |

6,0±0,8 |

|

Особи пониженной жизненности (n=10) |

||||||||

|

25,3 ±1,2 |

3,2±0,1 |

59,3 ±3,3 |

12,7 ±0,7 |

18,1±1,0 |

28,6±2,6 |

2,0±0,2 |

8,8±0,5 |

5,6±0,6 |

|

Особи низкой жизненности (n=12) |

||||||||

|

13,3 ±0,5 |

3,3±0,3 |

32,4 ±3,1 |

7,8 ±0,5 |

13,3±0,4 |

10,5±1,1 |

1,4±0,2 |

6,4±0,2 |

4,2±0,6 |

Рис. 13. Генеративные особи Herminium monorchis разной жизненности Generative species of Herminium monorchis

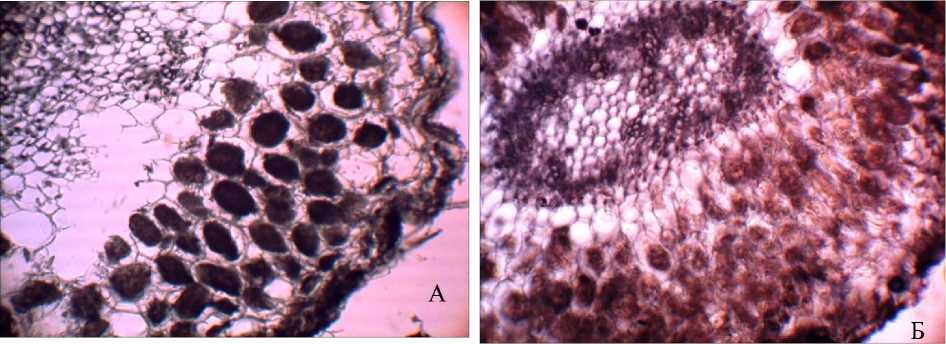

Рис. 14. Строение корня g-растений Herminium monorchis нормальной (А) и пониженной жизненности (Б), при ув. 10×10

The structure of root g-plants Herminium monorchis of normal (А) and lower vitality (Б), magnification 10×10

Рис. 12. Строение утолщенной клубневидной части тубероида v-особей Herminium monorchis : А – молодой тубероид, ув. 10×4; Б – зрелый тубероид, ув. 10×4 (стрелками показаны группы рафид); В – проводящий пучок, ув. 10×10; Г – клетка с рафидами, вид сверху, ув. 10×40

The structure of tuber thickened part of tuberoid v-species of Herminium monorchis : А – young tuberoid, magnification 10×4; Б – mature tuberoid, 10×4 (the arrow shows the calcium oxalate crystals group); в – conductive beam, 10×10; Г – cell with calcium oxalate crystals, top view, 10×40

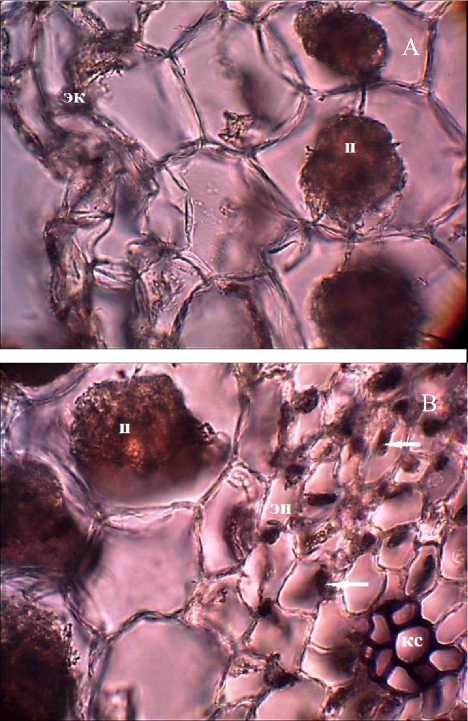

Рис. 15. Строение корня g- растений Herminium monorchis хорошей жизненности: А – периферическая часть коры; Б, В – граница коры и стели; Г – центральный осевой цилиндр, ув. 10×40 ( п – пелотоны коры, эк – экзодерма, эн – эндодерма, кс – ксилема; грибные гифы показаны стрелками)

The structure of root g-plants Herminium monorchis of good vitality: А – peripheral part of the cortex; Б, В – boundary of the cortex and central part; Г – central axial cylinder, magnification 10×40 ( п – pelotons of cortex, эк – exoderm, эн – endoderm, кс – xylem; arrows indicate the fungal hy-

phae)

Рис. 16. Строение корня g- растений Hermin-ium monorchis низкой жизненности, при ув. 16×10 (грибные гифы обозначены стрелками)

The structure of root g-plants Herminium monorchis of vitality: magnification 16×10 (arrows indicate the fungal hyphae)

Особи хорошей жизненности активно вегетативно размножаются: формируют по 25 тубероидов. Растения пониженной жизненности образуют в основном по 2 туберои-да. Большинство особей низкой жизненности

(67%) формируют только 1 тубероид (тубе-роид замещения), то есть вегетативное размножение у них не осуществляется. Семенное размножение у особей хорошей жизненности, видимо, также протекает успешно. У

Фиторазнообразие Восточной Европы 2014, них формируется около 50 коробочек на одном растении. У особей пониженной и низкой жизненности их число меньше на 42% и 79% соответственно.

Особи хорошей жизненности встречаются единично, видимо, в наиболее благоприятных условиях, т.е. на почвах, в гумусовом горизонте которых содержание солей наименьшее для данного участка. Растения низкой жизненности приурочены к наиболее засолённым участкам.

Однако растительный покров на таких участках сильно разрежен – конкуренция со стороны других видов ослаблена. Поэтому доля Herminium monorchis в сложении растительного покрова возрастает до 20-40 отн. % (125-250 шт./м2; 77-134 генеративных растений на м2). Видимо, Herminium monorchis обладает определёнными физиологическими и биохимическими адаптациями к засолению, поэтому на таких участках может существовать, хотя и в сильно ослабленно состоянии.

Обнаружена зависимость между уровнем жизненности g- особей Herminium monorchis и интенсивностью микоризной инфекции.

У растений хорошей и пониженной жизненности 90-100% всех клеток мезодермы содержит интенсивно окрашенный мицелий, занимающий практически всю полость клеток (рис. 14).

При этом микобионт обнаруживается не только в первичной коре, но и в центральном осевом цилиндре, причём только у особей хорошей и пониженной жизненности (рис. 15).

-

У растений низкой жизненности только около половины всех клеток первичной коры содержат мицелий симбионта, который за-

Список литературы Особенности биологии Herminium monorchis (Orchidaceae) в условиях засоления

- Барыкина Р.П., Веселова Т.Д., Девятов А.Г., Джалилова Х.Х., Ильина Г.М., Чубатова Н.В. Справочник по ботанической микротехнике. Основы и методы. М.: МГУ, 2004, 312 с.

- Благовещенский В.В., Раков Н.С. Конспект флоры высших сосудистых растений Ульяновской области. Ульяновск: УГУ, 1994, 95 с.

- Вахромеева М.Г., Денисова Л.В., Никитина С.В., Самсонов С.К. Орхидеи нашей страны. М.: Наука, 1991, с. 92-94.

- Вяль Ю.А., Новикова Л.А., Карпова Г.А., Лойко С.В. Особенности генезиса гипсоносных луговых почв в условиях Пензенской области. Нива Поволжья, 2013, № 2(27), с. 21-27.

- Герасимович Л.В. Распространение, эколого-фитоценотические особенности и охрана видов семейства Orchidaceae в республике Алтай. Ботанич. журн., 2011, т. 92, № 4, с. 584-589.