Особенности болотообразовательного процесса в Северном Зауралье

Автор: Антипина Т.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

На основе палеоэкологических методов изучения торфяных отложений и радиоуглеродного датирования рассмотрены этапы развития болот в Северном Зауралье в голоцене. Проведенные исследования позволили детально реконструировать историю развития болотной растительности в Северном Зауралье, выявить катастрофические события, которые привели к смене растительных сообществ на болотах и увязать их со временем. В качестве объектов исследования выбрано 3 болотных массива: Троицкий, Большой сосновый и торфяное обнажение Хорпия в долине р. Лозьвы. Показано, что процессы заболачивания в Северном Зауралье начинались в разное время. На торфянике Троицкий торфонакопление началось около 8.0 тыс. лет назад, в Большом Сосновом - около 5.7 тыс. лет назад, в пойме р. Лозьвы (участок Хорпия) - около 5.4 тыс. лет назад. Основными путями заболачивания можно считать суходольное заболачивание лесов в понижениях рельефа и заболачивание послеледниковых озер. При заболачивании озер (Большое сосновое и Троицкое) торфообразование начинается с переходной стадии, с зарастания мелководий пушицей и сфагновыми мхами. При заболачивании елового леса в условиях застойного переувлажнения (торфяник Хорпия) торфообразование начинается с накопления древесного торфа. Этапы развития растительного покрова болот обусловлены климатическими изменениями. В теплые, сухие периоды на болотах развивается древесная растительность. В период похолодания и промерзания торфяников древесные растения исчезают, взамен начинается экспансия сфагновых олиготрофных мхов.

Ботанический анализ, голоцен, микрофоссилии, северное зауралье, реконструкция, торфяные отложения

Короткий адрес: https://sciup.org/147251165

IDR: 147251165 | УДК: 561 | DOI: 10.17072/1994-9952-2025-1-5-13

Текст научной статьи Особенности болотообразовательного процесса в Северном Зауралье

Болотные экосистемы выполняют разнообразные биосферные функции: в значительной мере определяют гидрологический режим территории, служат гигантскими естественными фильтрами, поглощающими токсические вещества из атмосферы, депонируют углерод, служат местами произрастания редких видов растений. Велико значение торфяных отложений в сохранении истории развития палеоэкосистем: благодаря консервационным свойства торфа (кислая среда, отсутствие кислорода) органические остатки сохраняются по несколько тысяч лет.

Другими словами, болотные массивы являются природными архивами климатических и природных изменений. Северное Зауралье в пределах Свердловской обл. является самой заболоченной территорией –до 20% [Торфяные месторождения…, 1976]. Исследования болот Северного Зауралья начались в начале ХХ в. Б.Н. Городков и С.С. Неуструев [1923] описали процесс почвообразования южной части Северного Урала, который развивается по типу почв тундровой зоны. М.М. Сторожева [1960а] в течение многих лет изучала болота Северного Зауралья, описала разные типы болот и пространственные закономерности распределения их на территории между 60 и 63° с. ш. В результате проведенного исследования было выделено 19 типов эвтрофных или низинных болот; 12 – мезотрофных или переходных и 3 – олиготрофных типа болотных сообществ. В.И. Маковский в 70-е годы ХХ в. исследовал болотные массивы междуречья Лозьвы и Пелыма, уделяя внимание вопросу происхождения и болотообразовательного процесса. Тем не менее, территория Северного Зауралья остается малоисследованной [Маковский, 1966; 1974].

Цель настоящей работы – на основе ботанического анализа торфяных разрезов восстановить этапы развития болот в Северном Зауралье в голоцене.

Материалы и методы исследования

Исследования проведены на Северном Урале на границе между восточными предгорьями и ЗападноСибирской низменностью (Туринской равнине) в пределах Свердловской обл. По лесорастительному районированию территория относится к Восточно-Североуральской обл. [Колесников, Зубарева, Смоло-ногов, 1973]. Её рельеф увалистый, с высотами до 250–300 м. К востоку от г. Ивдель, на междуречье Лозьвы и Пелыма, находится озерно-аллювиальная равнина самарского оледенения, а севернее – небольшой участок ледниковой аккумулятивной самарской равнины, граница которого пересекает р. Лозьву несколько южнее с. Бурмантова. Современный рельеф сохранил влияние ледника (моренные гряды на междуречье Лозьвы и Пелыма) и мощных потоков ледниковых вод в перигляциальной области [Колесников, Зубарева, Смолоногов, 1973].

Климат континентальный. Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца (января) – –19ºC, а среднемесячная температура самого теплого месяца (июля) – +15ºC [Капустин, Корнев, 2006; Куликов, Золотарева, Подгаевская, 2013]. Продолжительность вегетационного периода 110–120 дней. На Северном Урале в год выпадает до 800 мм осадков. Реки восточного макросклона Северного Урала относятся к Обскому бассейну. Основным источником питания рек являются талые снеговые воды. В меньшей степени – дождевое. Озера эрозионного и термокарстового происхождения [Кеммерих, 1968].

Болота в основном верховые на водоразделах, эвтрофные и мезотрофные – в поймах и долинах рек. Водораздельные олиготрофные болота имеют неглубокую торфяную залежь с высокой степенью разложения торфа. Болота озерного происхождения имеют ограниченное распространение. Площади заболоченных и болотных лесов преобладают над безлесными болотными группировками. На равнинных междуречьях предгорных районов Северного Урала наблюдается заболачивание лесных суходолов и превращение лесных массивов в лесные мезотрофные и олиготрофные болота [Сторожева, 1960б].

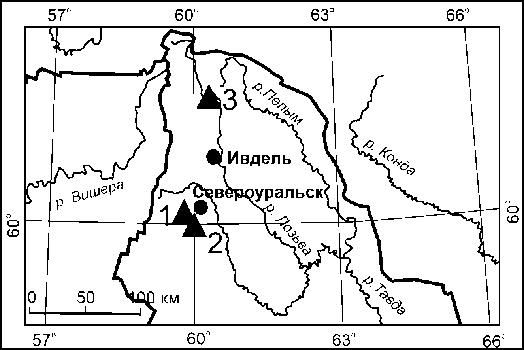

Район исследований расположен в подзоне северной тайги в Ивдельском ботанико-географическом округе. Здесь преобладают северотаежные сосновые (с лиственницей) травяно-кустарничковые леса [Куликов, Золотарева, Подгаевская, 2013]. В качестве объектов исследования выбрано 3 болотных массива: Троицкий, Большой сосновый и торфяное обнажение Хорпия в долине р. Лозьвы (рис 1).

Разрез – торфяник Троицкий [60°07’ с. ш.; 59°50’в. д., 220 м над ур. м.] представляет собой верховое болото, расположен на заболоченном берегу оз. Троицкое в 5.5 км к юго-западу от г. Североуральска.

Торфяная залежь имеет мощность 3.5 м. Современное болото сосново-кустарничково-сфагновое. На кочках высотой 50–70 см произрастают вересковые кустарнички: Chamaedaphne calyculata (L.) Moench , Rhododendron tomentosum Harmaja, Andromeda polifolia L. с примесью Rubus chamaemorus L. и Vaccinium oxycoccos L., V. microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh., в напочвенном покрове преобладают сфагновые мхи ( Sphagnum ).

Рис. 1. Месторасположение исследованных болотных массивов:

1 – Троицкий, 2 – Большой сосновый; 3 – Хорпия [Location of the studied mires:

1 – Troitskyi, 2 – Bolshoye Sosnovoye; 3 – Horpia]

Разрез – Большое сосновое болото [60°00’с. ш.; 59°56’ в. д., 215 м над ур. м.]. Торфяное болото расположено на северо-западе Свердловской обл., в 4.5 км к северу от г. Карпинска, на водоразделе р. Вагран и Турья. В месте отбора проб мощность залежи составляет 2.3 м. Здесь сформировано сосново-кустарничково-сфагновое сообщество. В древесном ярусе произрастает Pinus sylvestris L., кустарничковый ярус представлен вересковыми кустарничками ( Rhododendron tomentosum , Chamaedaphne calyculata , Andromeda polifolia , Vaccinium oxycoccus , V. microcarpum , V. uliginosum L., изредка V. vitis-idaea L.), кустарнички образуют кочки около 50 см высотой. В моховом покрове произрастает сфагнум фускум ( Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr).

Разрез – Береговое обнажение Хорпия [61˚02' с. ш., 60˚03' в. д.; 120 м над ур. м.]. Торфяник расположен на левом берегу в пойме р. Лозьвы, вблизи пос. Хорпия. Наибольшая мощность торфяного обнажения в месте отбора пробы около 3 м. Растительный покров мезотрофный. Древостой из сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris ) с примесью березы пушистой ( Betula pubescens Ehrh.) и ели сибирской ( Picea obovata Ledeb.). В подросте преобладает Betula pubescens встречается Picea obovata и сосна сибирская ( Pinus sibirica Du Tour). В подлеске встречаются Sorbus aucuparia L., Prunus padus L., Lonicera sp ., Salix ; редко – Alnus incana (L.) Moench. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются: Vaccinium uliginosum , V. vitis-idaea , V. oxycoccos , Empetrum nigrum L., Rubus chamaemorus, R. arcticus L. и др., в моховом покрове присутствуют зеленые мхи ( Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Dicranum polysetum Sw. ex anon., Brachytecium sp.) и сфагновые мхи с преобладанием Sphagnum fuscum.

Полевые исследования . Для взятия образцов в торфомассиве выбиралась наибольшая толщина отложений на основе анализа данных торфоразведки [Торфяные месторождения…, 1976]. Местонахождения всех разрезов фиксировались с помощью навигатора Garmin GPSmap 62s. В месте отбора образцов проводилось геоботаническое описание современной растительности. Отбор образцов из торфяной залежи и обработка их в лабораторных условиях производились с учетом требований ГОСТ1. Для отбора образцов использовался бур Eijkelkamp (Голландия). Образцы торфяных отложений отбирались сплошной колонкой с интервалом 5–7 см.

Методы лабораторных исследований. Подготовка образцов к ботаническому анализу производилась по методике ГОСТ 28245-89. Микроскопическое исследование микрофоссилий торфа производилось на микроскопе AXIO Scope A1 ZEISS при 100–200-кратном увеличении. Таксономическая принад- лежность встреченных в поле зрения микрофоссилий определялась с помощью атласов микрофотографий и определителей [Богданов, 1951; Домбровская, Коренева, Тюремнов, 1959].

В ходе исследования был выявлен 51 вид сосудистых растений. Латинские названия цветковых растений приведены в соответствии с World Checklist of Vascular Plants [WCVP, 2022].

По результатам определения строилась диаграмма, отражающая участие каждого таксона в общей сумме в процентах в программах TILIA-2 и TILIA-GRAPH [Grimm, 1992].

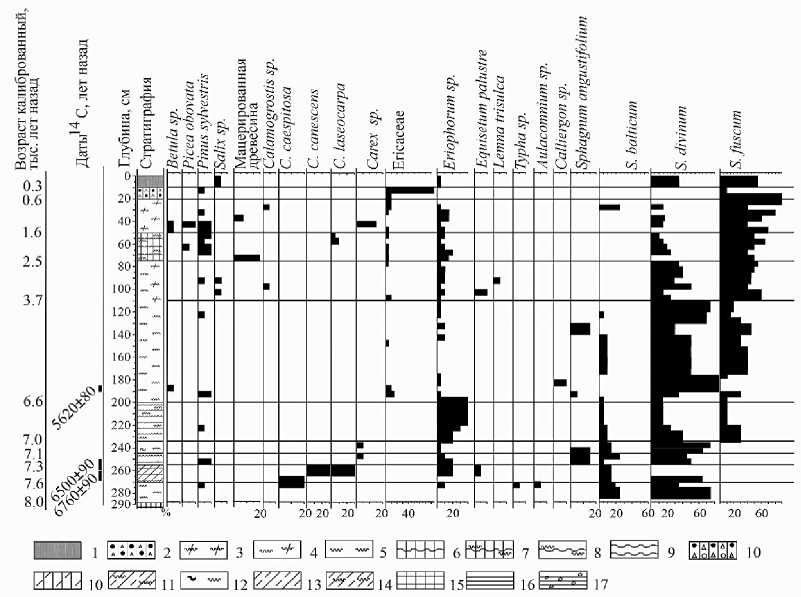

По составу растений, определенных по микроостаткам в торфе, выделялись группы торфов и тип торфяной залежи [Денисенков, 2000)], обобщенная стратиграфия отражена в каждой диаграмме в колонке «Литология». Условные обозначения приведены в описании к рис. 2.

Радиоуглеродное датирование. Для расчета абсолютного возраста слоев в каждом разрезе были отобраны образцы на радиоуглеродное датирование весом около 400 г (таблица). Анализ и расчет абсолютного возраста образцов производился в лабораториях: ГИН – Геологический институт РАН, г. Москва; IGAN – ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН; ЛУ – Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Наук о Земле, лаборатория палеогеографии и геохронологии четвертичного периода (г. Санкт-Петербург).

Результаты радиоуглеродного датирования [Results of radiocarbon dating (14-С yr BP)]

|

№ п/п |

Лабораторный номер |

Глубина, см |

Датируемый материал |

14С дата, лет |

Календарный возраст, лет назад (IntCal20) |

Троицкий (скважина)

|

1 |

IGAN-7618 |

185–190 |

Торф |

5620±80 |

6414±85 |

|

2 |

IGAN-7619 |

250–260 |

Торф |

6500±90 |

7399±88 |

|

3 |

IGAN-7620 |

260–270 |

Торф |

6760±90 |

7615±80 |

|

4 |

IGAN- |

325–335 |

Глина |

8060±140 |

8951±210 |

Большое сосновое болото

|

5 |

ГИН-13875 |

90–105 |

Торф |

1430 ±100 |

1335±102 |

|

6 |

ГИН-13876 |

160–170 |

Торф |

3700±90 |

4048±134 |

|

7 |

ГИН-13877 |

220–227 |

Сапропель |

4990±90 |

5741±101 |

Разрез Хорпия 1

|

8 |

ЛУ-6431 |

100–105 |

Торф |

2010±50 |

1947±69 |

|

9 |

ЛУ-6430 |

163–172 |

Торф |

3560±110 |

3857±155 |

|

10 |

ЛУ-6428 |

240–250 |

Торф |

4520±70 |

5160±118 |

Все даты приводятся калиброванными по IntCal20. Для построения глубинно-возрастной модели использовался пакет “Bchron” в среде R. В тексте значения представлены в формате тысяч календарных лет назад. Для всех датированных разрезов был определен возраст каждого слоя и время изменений стратиграфии. Расчетный калиброванный возраст использовался для возможности корреляции хронологии синхронных событий.

Результаты и их обсуждение

Ботанический анализ торфяных отложений изученных разрезов

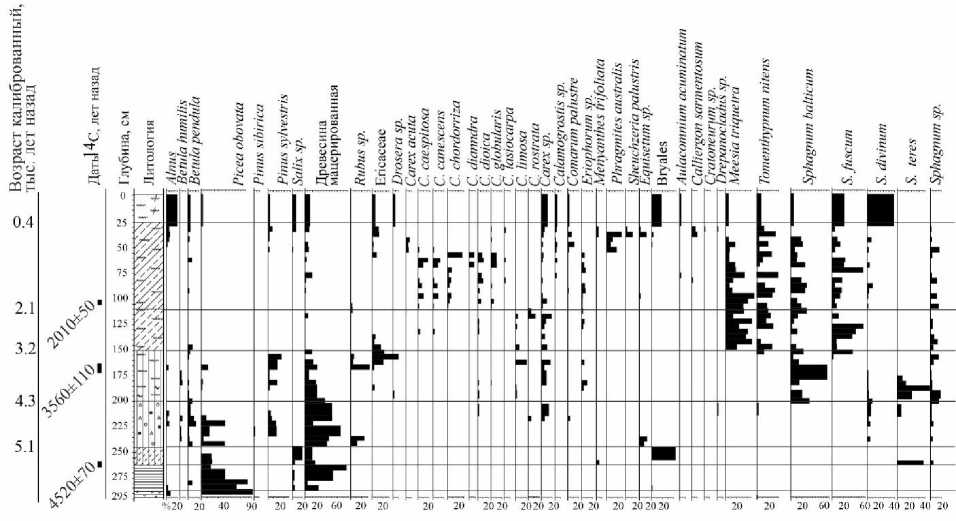

Разрез Троицкий (скважина) . Диаграмма ботанического состава (рис. 2) отражает динамику развития болота. В исследуемом разрезе донные озерные отложения представлены глинами (нижние 10 см). Аккумуляция органических отложений (сапропель) началась около 8.9 тыс. кал. (калиброванных) лет назад (л. н.). Озерная стадия продолжалась до 8.0 тыс. кал. л. н.

С 8.0 тыс. кал. л. н. началось заселение водоема сфагновыми мхами и его заторфовывание.

Около 7.6 тыс. кал. л. н. мелководья стали зарастать прибрежными макрофитами: вейниками ( Calamagrostis sp . ), рогозом ( Typha sp . ), хвощом ( Equisetum sp . ), появились осоки ( Carex sp . ) и пушица ( Eriophorum sp . ). Постепенно исчезла водная гладь, часть водоема превратилась в низинное болото.

Период 7.3–6.6 тыс. кал. л. н. характеризуется колебаниями гидрологического режима. В более влажные периоды преобладали сообщества со сфагновыми мхами, в более сухие – с пушицей.

С 6.6 по 3.7 тыс. кал. л. н. в развитии болота был стабильный период, преобладали сфагновые сообщества с формированием слоя магелланикум-торфа мощностью 90 см. С 3.7 тыс. кал. л. н. в условиях позднеголоценового похолодания [Маковский, 1966], происходит смена сфагновых группировок – начинает доминировать сфагнум фускум, накапливается комплексный верховой торф.

Около 2.5 тыс. кал. л. н. с потеплением и повышением сухости произошло падение уровня болотных вод и осушение торфяника. Здесь появляется Pinus sylvestris , вересковые кустарнички. С этим периодом связано формирование слоя древесного торфа.

Выпадение древесной растительности около 1.6 тыс. кал. л. н. возможно произошло из-за похолодания и промерзания грунтов [Маковский, 1966 и др.]. Возможно, за счет вертикального прироста торфа и ухода от грунтового питания на болоте началась экспансия сфагнума бурого ( Sphagnum fuscum ). Слой фускум торфа накапливался в период 1.6–0.6 тыс. кал. л. н. в условиях повышения континентальности климата.

Рис. 2. Диаграмма ботанического состава разреза Троицкий:

1 – моховой очес; верховые виды торфа: 2 – кустарничковый; 3 – фускум-торф; 4 – комплексный; 5 – магел-ланикум торф; 6 – древесно-пушицевый; переходные виды торфа: 7 – древесно-пушицево-сфагновый; 8 – пушицево-сфагновый; 9 – пушицевый; 10 – березово-еловый; 11 – гипново-осоково-сфагновый; низинные виды торфа: 12 – мочажинный сфагновый; 13 – гипново-осоковый; 14 – гипново-сфагновый; 15 – сапропель; 16 – глина; 17 – глина с дресвой

[Plant macrofossil diagram for Troitskyi site:

1 – moss waste; high-moor peat types: 2 – dwarf shrub peat; 3 – fuscum peat; 4 – complex; 5 – magellanicum peat; 6 – wood-cotton grass; transitional peat types: 7 – wood-cotton grass-sphagnum; 8 – cotton grass-sphagnum; 9 – cotton grass; 10 – birch-spruce; 11 – hypnum-sedge-sphagnum; lowland peat types: 12 – sphagnum hollow peat; 13 – hypnum-sedge; 14 – hypnum-sphagnum; 15 – sapropel; 16 – clay; 17 – clay with gruss]

Современная растительность сформировалась в последние 600 лет, на болоте распространены сосново-кустарничково-сфагновые сообщества. В настоящее время такие фитоценозы опоясывают центральную часть озера.

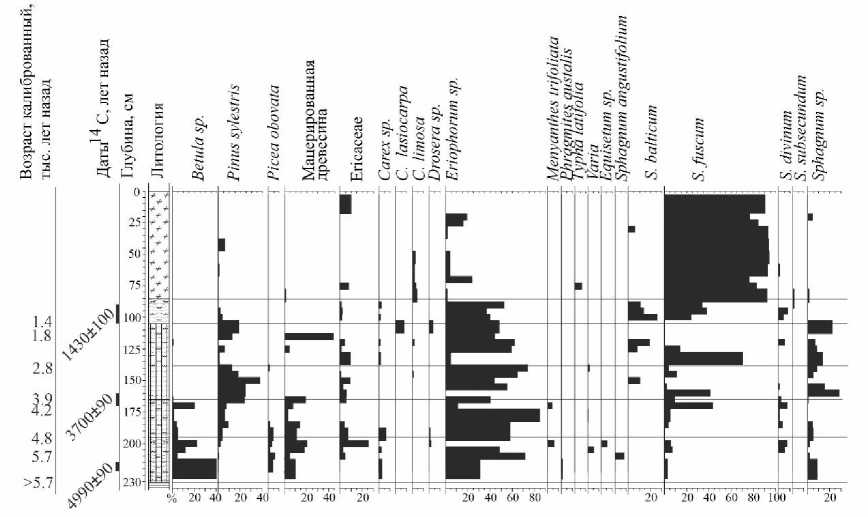

Разрез Большое сосновое. В понижении рельефа на водоупорных глинах в условиях избыточного увлажнения началось заболачивание участка по типу согры (рис. 3). Это происходило около 6 тыс. кал. л. н. Переувлажненность субстрата привела к формированию пушицевого болота с порослью березы и ели и сфагновыми мхами типа согры. Нижняя часть торфяной залежи сложена древесно-пушицевым торфом.

Около 4.8 тыс. кал. л. н. с понижением уровня болотных вод на данном участке произрастала Pinus sylvestris с пушицей. В это время сформировался переходный древесный торф.

Кратковременное сухое похолодание около 4.2–3.9 тыс. кал. л. н. привело к еще большему обсыханию или промерзанию торфяника. В этот период накапливался пушицево-сосновый слой торфа.

В период 3.9–2.8 тыс. кал. л. н. происходит зарастание участка сосной, вересковыми кустарничками, пушицей и сфагновыми мхами, доминирует сообщество сосняк кустарничково-сфагновый с пушицевыми мочажинами, аккумулируется сосново-кустарничково-сфагновый верховой торф.

С 2.8 до 1.8 тыс. кал. л. н., в условиях похолодания или промерзания грунтов, происходит угнетение древостоя, сосна выпадает, распространение получают пушицево-сфагновые сообщества, накапливается пушицево-сфагновый верховой торф.

С 1.4 тыс. кал. лет назад с деградацией мерзлоты на болоте доминирует сфагнум фускум ( Sphagnum fuscum ), верхняя часть залежи (90 см) представлена малоразложившемся фускум торфом.

Рис. 3. Диаграмма ботанического состава разреза Большое сосновое болото [Plant macrofossil diagram for Bolshoye Sosnovoye mire]

Таким образом, болото с момента начала торфообразования прошло стадии переходную и затем верховую, что в целом типично для среднетаежной зоны Северного Зауралья.

Разрез Хорпия . Стратиграфия разреза представлена на рис. 4. Образование торфяника началось с заболачивания суходольного елового леса с участием зеленых мхов. В слое 295–265 см древесных остатков ели ( Picea obovata ) вместе с мацерированной древесиной до 90 % (рис. 4). Нижний слой торфа (265–245 см) древесный, сложен остатками древесины ели ( Picea obovata ) и сосны ( Pinus sylvestris ), а также ивы ( Salix ), из споровых до 30%. Такой состав растительных остатков указывает на условия избыточного переувлажнения напочвенного лесного покрова в период до 5.1 тыс. кал. л. н.

Выше, на глубине 250–200 см находится слой елово-березового торфа. Высокое содержание мацерированной древесины (30–60%) и фоссилии сфагнового мха ( Sphagnum divinum ) указывает на переувлаж-ненность субстрата. В период 5.1 и 4.3 тыс. кал. л. н. были влажные и теплые условия, на месте разреза существовала березово-еловая согра.

В период 4.3–4.0 тыс. кал. л. н. промерзание грунтов при сухом похолодании могло привести к выпадению древостоя. Слой на глубине 200–185 см, сложенный сфагновым мочажинным торфом, мог сформироваться после оттаивания мерзлого грунта. После оттаивания небольшого верхнего слоя сфагновые мхи распространились на болоте [Прейс, 2015; Антипина, Прейс, Зенин, 2019]. Наши данные подтверждают сухое похолодание – событие 4.2 ka, описанное в многочисленных публикациях по ВосточноЕвропейской равнине, Уралу и Западно-Сибирской низменности [Хотинский, 1977; Никифорова, 1982; Бляхарчук, 2012; Масленникова, Дерягин, Удачин, 2012; Новенко, 2016; Panova, Antipina, 2016 и др.].

После 4.0 тыс. кал. л. н. происходит восстановление древостоя после сухого потепления. Слой 185– 150 см представлен фоссилиями сосны ( Pinus sylvestris ), ели ( Picea obovata ), березы ( Betula pubescens ) и вересковыми кустарничками ( Ericaceae ).

На глубинах 150–110 см аккумулируется слой гипново-сфагновый торф, в составе которого встречаются остатки гипновых мхов ( Aulocomnium acuminatum (Lindb. & Arnell) Kindb., Meesia triquetra (Jolycl.) Ångstr., Calliergon sarmentosum Wahlenb. Kindb , Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske и др.). Отсутствие древесных остатков и наличие гипновых мхов в период с 3.2 тыс. кал. л. н. указывает на возможное промерзание торфяника и на повышение увлажненности после оттаивания. Подобные события описаны для Северного Зауралья В. И. Маковским [1966].

С 2.1 тыс. кал. л. н. в условиях небольшого потепления на болоте появляются осоки ( Carex sp . ), формируется гипново-осоково-сфагновый переходный торф.

Рис. 4. Диаграмма ботанического состава берегового торфяного обнажения Хорпия [Plant macrofossil diagram for Horpia coastal outcrop]

Современная растительность сформировалась в последние 400 лет; болотное сообщество сформировалось как мезотрофное сфагновое болото с древостоем из сосны ( Pinus sylvestris ), ели ( Picea obovata ), березы пушистой ( Betula pubescens ) и хорошо выраженным кустарниковым ярусом.

Заключение

Исследованные разрезы на Северном Урале, расположенные в подзоне северной тайги, в истории развития имеют ряд общих региональных черт. Большое распространение суглинков приводит к переувлажнению грунтов и суходольному заболачиванию (Большое сосновое и Хорпия). Незначительная мощность эвтрофной стадии определяется климатическими условиями и широтным положением.

Торфонакопление началось в разное время. В разрезе Троицкий процесс накопления торфа начался около 8.0 тыс. л. н. В Большом сосновом торфянике накопление органики началось около 5.7 тыс. л. н., а в пойме р. Лозьвы (разрез Хорпия) – около 5.4 тыс. л. н.

Основными путями заболачивания можно считать суходольное заболачивание лесов в понижениях рельефа и заболачивание послеледниковых озер. При заболачивании озер (Большое сосновое и Троицкое) торфообразование начинается с переходной стадии, с зарастания мелководий пушицей и сфагновыми мхами. При заболачивании суходольного елового леса в условиях застойного переувлажнения (торфяник Хорпия) торфообразование начинается с накопления древесного торфа.

На развитие болот оказывали влияние мерзлотные процессы: в теплые, более сухие периоды происходит облесение болот, в период похолодания и промерзания торфяников древостой угнетается и начинается экспансия сфагновых олиготрофных мхов. В конце среднего – начале позднего голоцена (3000– 2500 л. н.) на территории Европейской части России, Урала и Западной Сибири отмечается похолодание. Это привело к смещению границ природных подзон и многолетней мерзлоты на юг [Маковский, 1966]. Последующее потепление привело к распространению березы пушистой и вторичной экспансии лесообразующих пород. Появление сфагновых мхов в разрезах объясняется деградацией мерзлоты, повышением увлажненности территории и заболачиванием водораздельных понижений.

Похолодание около 300 л. н. снова активизировало развитие мерзлоты на междуречье и способствовало деградации древесного полога. Это событие проявилось в болотном массиве Троицкий. За последние 300 лет после малого ледникового похолодания в Северном Зауралье сформировались современные болотные сообщества. Наши данные согласуются с общей схемой болотообразования описанной В.И. Маковским [1966] для болотных массивов Кершальский, Черный Яр Лозьва-Пелымского междуречья.