Особенности церебральной нейродинамики у больных с дисциркуляторными энцефалопатиями разной этиологии в процессе лечения по методике вазоактивной краниопластики

Автор: Шеин А.П., Кривоногова З.М., Скрипников А.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2006 года.

Бесплатный доступ

С целью выявления особенностей ЭЭГ-реагирования на реабилитацию по методике вазоактивной краниопластики было обследовано 19 человек с последствиями недостаточности мозгового кровообращения и 11 лиц, перенесших тяжелую черепно-мозговую травму. В ходе проведенного исследования показано влияние этиологического фактора на процессы пластических перестроек в центральной нервной системе, происходящих под воздействием проводимого хирургического лечения. В частности, выявлено, что дооперационные нарушения электрогенеза головного мозга у постинсультных больных носят более диффузный характер, в отличие от латерализованных изменений при травме. Редукция медленноволновой активности над очагом поражения, наблюдаемая в отдаленном послеоперационном периоде, значительнее при травматическом поражении головного мозга, хотя ритмика контралатерального полушария восстанавливается в результате лечения более интенсивно у больных с последствиями инсульта.

Ээг, инсульт, вазоактивная краниоостеопластика

Короткий адрес: https://sciup.org/142120876

IDR: 142120876

Текст научной статьи Особенности церебральной нейродинамики у больных с дисциркуляторными энцефалопатиями разной этиологии в процессе лечения по методике вазоактивной краниопластики

19 patients with sequelae of cerebral circulation insufficiency and 11 patients come through severe craniocerebral injury were examined in order to reveal the peculiarities of EEG-response to rehabilitation procedure according the technique of vasoactive cranioplasty. The study performed demonstrated the influence of etiological factor on the process of plastic reorganizations in the central nervous system, which took place due to the surgical treatment performed. In particular, it was revealed that preoperative disturbances of the brain electrogenesis in post-insult patients were more diffuse by character as distinct from lateralized alterations in trauma cases. The reduction of slow-wave activity above the focus of injury, which was observed in the long-term postoperative period, was greater in cases of the brain injuries, though the rhythmical pattern of the contralateral cerebral hemisphere was restored more intensively in patients with insult sequelae. Keywords : EEG, brain insult, vasoactive cranioplasty.

Предпосылкой для поиска новых путей эффективного решения проблемы реабилитации больных с последствиями инсультов и тяжелых краниоцеребральных травм является существование ишемизированной ткани мозга с пониженным метаболизмом нейронов, расположенной перифо-кально очагу альтерации [8]. Разработанная и применяемая в Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова (РНЦ «ВТО») методика направленной стимуляции церебрального кровотока – вазоактивная краниоостеопластика [3, 7, 9, 10] за счет интенсификации развития экстра-интракраниальных сосудистых анастомозов в зоне выращивания дистракционного регенерата костей свода черепа обеспечивает увеличение кровоснабжения поврежденной ткани мозга с нормализацией функционирования обратимо альтерированных нейронов. Неотъемлемой частью процесса восстановительного лечения данного контингента больных является динамическое электроэнцефа- лографическое (ЭЭГ) наблюдение [2], поскольку информация о функциональном состоянии церебральных структур необходима для проведения полноценной реабилитационной программы, прогнозирования и объективной количественной оценки результатов лечения. Определяя перспективы редукции дисфункционального статуса конкретного пациента возникает необходимость в информированности о существовании факторов, которые могут оказывать влияние на выраженность инициируемых операцией компенсаторновосстановительных процессов, протекающих в центральной нервной системе (ЦНС). Одним из таких факторов, по нашему мнению, может являться этиология поражения головного мозга.

Цель данной работы состояла в выявлении особенностей изменения церебральной ритмики в зависимости от этиологии заболевания у пациентов с дисциркуляторными энцефалопатиями при их реабилитации по методике вазоактивной краниоостеопластики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нейрофизиологический контроль осуществлялся у 30 больных (13 женского и 17 мужского пола) в возрасте от 16 до 61 года (средний возраст 39,5±2,1 лет), проходивших лечение в РНЦ «ВТО» в связи с последствиями нетравматического церебрального поражения полушарного инсульта преимущественно в бассейне средней мозговой артерии 19 пациентов (из них ишемический инсульт перенесли 15 человек, геморрагический – трое), сосудистой энцефалопатии вследствие арахноидальной кисты теменной области – 1, а также 11 лиц, перенесших тяжелую черепномозговую травму (ЧМТ) с ушибом головного мозга. Из них 23 имели поражение левой гемисферы, а семеро правой. Оперативное вмешательство выполнялось в теменно-височной или лобнотеменно-височной области черепа. Пациенты с нетравматической этиологией заболевания были условно отнесены к первой группе обследованных, а с последствиями травмы – ко второй.

Регистрация ЭЭГ производилась на цифровом 16-канальном аппаратно-программном комплексе «Pegasus» («EMS», Austria) с расположением электродов на голове пациента по международной системе 10-20 [5]. Обследования проходили в стандартных условиях [4]. Во время регистрации после записи ЭЭГ покоя применялись нагрузочные пробы: ритмическая фотостимуляция (1-30 Гц) и гипервентиляция в течение 3 минут. 94 ЭЭГ были зарегистрированы до операции (n1=29), в первые несколько дней после снятия аппарата (n2=21), а также при контрольных обследованиях - в сроки от 1 мес. до 1 года после окончания лечения (n3=18) («контроль 1») и от 1 года до 2 с лишним лет (n4=26) («контроль 2»). В дополнение к визуальному анализу нативной ЭЭГ применялась компьютерная обработка записей – топоселек-тивное картирование электроактивности головного мозга, а также спектральный анализ (с использованием процедуры быстрого Фурье-преобразования), посредством которого оценивалась абсолютная мощность ритмов (дельта -1-3 Гц, тета – 4-6 Гц, альфа – 7-13 Гц, бета – 1440 Гц), относительная мощность, частота, на которой зафиксирован пик амплитуды данной активности, а также средняя частота.

Для проверки гипотезы о статистической значимости различий исследуемых в динамике характеристик использовались непараметрические статистические методы прикладного пакета «MegaStat for Exel»: критерий рандомизации компонент для независимых, а также связанных выборок, W- и Т-критерии Вилкоксона [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Визуальный анализ записей выявил значительный полиморфизм ЭЭГ -паттернов в обеих группах, объясняющийся вариабельностью тяжести поражения головного мозга, продолжительности заболевания, объема предшествующего лечения, возраста пациентов.

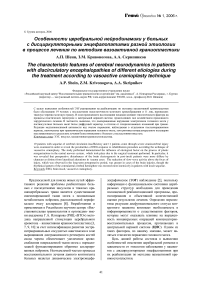

Так, дооперационный церебральный электрогенез группы больных с последствиями недостаточности мозгового кровообращения ( НМК ) характеризовался преобладанием выраженности диффузных нарушений (рис. 1, а). Локальные изменения биопотенциалов различной степени тяжести в проекции морфологического очага альтерации наблюдались у 8 человек и были представлены у большинства из них в виде негрубой активности тета-дельта-диапазона. Общемозговые нарушения характеризовались наличием групп диффузно представленных полиморфных медленных волн, а также изменениями со стороны основного ритма - в первую очередь его низкой амплитудой, непостоянством, нарушением модулированности и пространственного распределения, альфа-волны зачастую деформированы, полиморфны, частично заострены. У двух больных альфа-ритм был фрагментирован (т.е. представлен в виде групп колебаний), а у одного человека данной группы отсутствовал.

Сочетание различных признаков нарушений основного ритма давало картину межполушарной асимметрии по альфа-ритму у 7 пациентов, в большинстве случаев - легко выраженной. Наряду с этим очаговая медленная активность, а также в некоторых случаях преобладание общемозговых нарушений (представленность тета-дельтаволн) по отведениям над пораженной гемисферой давало картину межполушарной асимметрии и по колебаниям медленного диапазона. При проведении ритмической фотостимуляции в 3 случаях была зарегистрирована ареактивность на пробу (включая пациента с отсутствием на ЭЭГ альфа-ритма) и в стольких же наблюдениях – минимальная перестройка ритмики. У остальных больных отмечалась хорошо выраженная первичная активация альфа-ритма, а продолжение фотостимуляции сопровождалось самыми разнообразными изменениями: нарастание представленности медленноволновой активности отмечалось в 3 случаях, (причем в 1 наблюдении с появлением острых волн), нарастание бета-активности – 1 случай, вспышки альфа-волн 1 наблюдение. Наряду с этим наличие физиологического коркового ответа в виде многофазного чередования депрессии и восстановления альфа-ритма регистрировалось у 3 человек. Реакция на проведение гипервентиляции проявилась у 3 пациентов нарастанием и у 1 больного - появлением межполушарной асимметрии по медленной активности за счет замедления ритмики в пораженном полушарии. В 3 случаях отмечалась инертность на нагрузку, у остальных же больных наблюдались физиологические изменения биопотенциалов мозга (некоторая депрессия либо синхронизация альфа-активности, диффузное нарастание представленности тета-дельта-колебаний).

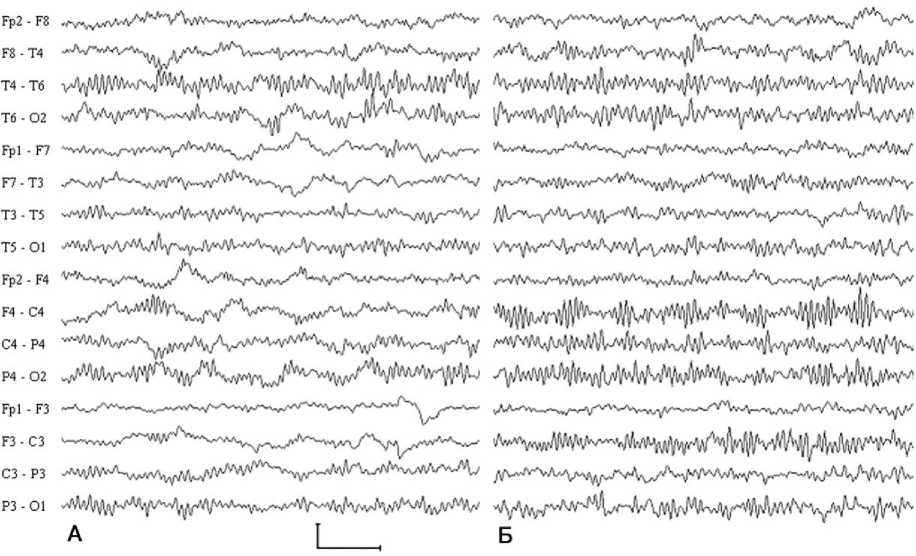

При визуальной оценке дооперационных ЭЭГ-записей больных, перенесших ЧМТ, обращает на себя внимание более значительная, чем в группе с последствиями инсультов, выраженность локальных нарушений церебрального электрогенеза, что, по-видимому, связано с поверхностным расположением очага поражения, а также с тем фактом, что около половины пациентов с последствиями ЧМТ имели незамещенный посттравматический или посттрепанационный дефект костей свода черепа (что имеет значительное влияние на амплитудные характеристики ЭЭГ) (рис. 2, а). Так, очаговые нарушения ритмики визуализировались у 4 человек и проявлялись грубыми, зачастую оголенными медленными волнами. У остальных больных этой группы превалировали общемозговые изменения от умеренно выраженных до значительных. В отношении основного ритма аналогичные постинсультным нарушения наблюдались и в этой группе: полная редукция альфа-ритма отмечалась в 1 случае, в большинстве наблюдений зафиксирована межполушарная асимметрия и по основному ритму и по медленноволновой активности. У одной пациентки зарегистрировано присутствие в фоновой записи пароксизмальной активности (высокоамплитудных (до 200 мкВ) разрядов острых волн в комбинации с медленноволновыми колебаниями). На фоне фотостимуляции наблюдались следующие реактивные изменения: примерно у половины больных первичная депрессия альфа-ритма выражена отчетливо, незначительная активация отмечена у 3 человек, а в одном наблюдении в связи с отсутствием альфа-ритма первичная перестройка ритмики не оценивалась. При продолжении фотостимуляции у 3 человек отсутствовали динамические физиологические перестройки ритмики, а у остальных наблюдались более или менее адекватные изменения - у большинства - смена фаз синхронизации и депрессии альфа-активности, также отмечалось увеличение представленности медленных (1) или быстрых (1) колебаний, появление (1) или нарастание количества (1) острых волн. Проведение пробы с гипервентиляцией сопровождалось усилением выраженности (2 наблюдения) или появлением (1 случай) межполушарной асимметрии за счет латерализованного нарастания медленных волн. У одной больной с наличием пароксизмальной активности отмечалось увеличение ее представленности. Записи остальных пациентов характеризовались более или менее физиологическими реакциями (некоторая депрессия альфа-ритма, незначительное диффузное увеличение количества медленных волн).

Анализ послеоперационных ЭЭГ обнаружил значительное многообразие первичных церебральных реакций на проведенное лечение. У части больных наблюдались признаки некоторой дестабилизации функционального состояния головного мозга - умеренное нарастание представленности и амплитуды медленной активности, увеличение уровня полиморфизма альфа-волн, нарушение модулированности основного ритма, снижение его амплитуды и/или представленности. В большинстве же наблюдений зафиксированы положительные тенденции в виде уменьшения выраженности тета-дельта-активности диффузно и в очаге, отмечено некоторое восстановление характеристик альфа-ритма. У пациентки, на ЭЭГ которой регистрировалось присутствие пароксизмальной активности стало меньше острых волн, перестали наблюдаться вспышки эпиактивности в фоновой записи.

В дальнейшем, при контрольных обследованиях, у подавляющего большинства больных отмечены изменения церебрального электрогенеза в сторону нормализации ритмики: снижение выраженности межполушарной асимметрии за счет редукции медленноволновых колебаний (рис. 2, б), выраженного в различной степени восстановления характеристик основного ритма (рис. 1, б), реакция на нагрузочные пробы стала более адекватна. В отношении больной с признаками ирритации гипоталамических структур отмечено сохранение данных феноменов в различные послеоперационные сроки. А в случае наличия на ЭЭГ пароксизмальной активности отмечена значительная редукция данных проявлений.

Объективным подтверждением сказанного являются результаты спектрального анализа ЭЭГ. Из вышеперечисленных рассчитываемых характеристик наиболее информативным в данной ситуации, на наш взгляд, является анализ относительной мощности (ОМ) (процентной доли представленности) ритмов ЭЭГ. В первую очередь изучались показатели медленноволновой активности над очагом альтерации (табл. 1), источником которой являются нейроны перифокальной зоны, находящиеся в состоянии парабиоза и подвергающиеся охранительному торможению [6]. ОМ дельта-ритма по 4 отведениям над очагом поражения (С3-4, Р3-4, Т3-4, Т5-6) составила в среднем 27,9 % в группе с НМК и 36,1 % - при травме. Исследование электроактивности головного мозга данных больных в динамике выявило, что после снятия аппарата значение рассматриваемого параметра несколько возросло у постинсультных больных, составив 30,3 %, в то время как в группе с ЧМТ отмеча- лось значительное уменьшение представленности дельта-активности – 25,1 %. В течение года после завершения лечения в обеих группах наблюдалось снижение ОМ рассматриваемого ритма над очагом поражения – до уровня 16,9 % при НМК и 22,0 % у больных с последствиями ЧМТ. При сравнении данных, полученных в отдаленном послеоперационном периоде («контроль 2»), обнаружено, что динамика редукции медленноволновой активности выраженнее, а также носит более плавный характер у пациентов с ЧМТ и, прогрессивно снижаясь на всех этапах послеоперационных обследований, данный показатель составил в итоге 15,9 %, то есть снизился (р<0,05) на 56,0 %. У больных же с нетравматическим поражением головного мозга наблюдалась сложная и неоднозначная динамика значений, заключающаяся как в снижении, так и в повышении анализируемого показателя, в «контроле 2» составившего 19,3 % (снижение на 30,8 %).

Рис. 1. ЭЭГ б-го П. D-s: последствия ОНМК ишемического типа в бассейне средней и задней мозговой артерии слева; А – до лечения в РНЦ «ВТО», Б – после лечения. (Калибровка 30 мкВ и 1с.)

Рис. 2. ЭЭГ б-го М. D-s: последствия тяжелой ЧМТ, состояние после декомпрессивной трепанации в правой теменновисочной области; А – до лечения в РНЦ «ВТО», Б – после лечения. (Калибровка 50 мкВ и 1с.)

Таблица 1

Относительная мощность дельта-ритма (%)

|

Отведение |

Срок обследования |

Пораженное полушарие (M±m) |

Контралатеральное полушарие (M±m) |

||

|

НМК |

ЧМТ |

НМК |

ЧМТ |

||

|

С3-4 |

I |

29,1±4,8 |

32,9±4,5 |

28,0±4,9 |

22,7±2,7 |

|

II |

27,5±3,8 |

26,6±5,3 |

19,9±3,3 |

14,6±2,5* |

|

|

III |

14,9±3,7* |

18,1±2,8* |

17,0±4,8 |

20,8±3,0 |

|

|

IV |

17,5±5,5 |

13,9±2,2* |

13,0±2,9* |

14,4±1,2* |

|

|

Р3-4 |

I |

27,4±4,5 |

39,9±6,1+ |

22,1±3,7 |

20,6±3,5 |

|

II |

28,8±3,1 |

24,0±4,3* |

16,9±3,0 |

13,6±1,4* |

|

|

III |

16,8±4,2 |

24,8±4,7 |

13,9±4,6 |

21,4±3,5 |

|

|

IV |

17,6±4,6 |

15,8±6,1* |

9,8±2,7* |

11,0±1,7* |

|

|

T3-4 |

I |

29,9±5,8 |

38,1±4,1 |

35,8±7,1 |

28,9±2,8 |

|

II |

35,6±4,6 |

25,9±4,1 |

27,7±4,5 |

18,8±4,0* |

|

|

III |

17,8±3,9 |

24,4±4,4 |

21,3±5,5 |

29,4±3,9 |

|

|

IV |

26,6±7,3 |

19,0±1,9* |

20,5±4,0 |

22,0±2,7 |

|

|

Т5-6 |

I |

25,2±5,0 |

33,3±4,7 |

22,6±5,4 |

19,8±2,6 |

|

II |

29,3±3,9 |

23,8±3,3 |

18,5±3,3 |

15,8±2,9* |

|

|

III |

18,2±5,0 |

20,5±4,6* |

12,9±3,5 |

17,3±2,3+ |

|

|

IV |

15,5±4,7 |

14,8±4,4* |

12,2±3,7 |

12,0±2,3* |

|

Примечание: I – до операции, II – после снятия аппарата, III – «контроль 1», IV – «контроль 2»; * значения достоверно (р<0,05) отличаются от дооперационных величин; + значения достоверно (р<0,05) отличаются от аналогичных показателей группы больных с последствиями НМК.

Аналогичная динамики прослеживалась и при анализе другого компонента патологической медленноволновой ритмики – колебаний тета-диапазона (табл. 2). До операции ОМ данной активности по аналогичным отведениям над очагом поражения была зафиксирована на уровне 19,5 % при НМК и 24,8 % в группе с последствиями ЧМТ . При нетравматическом поражении ЦНС наблюдались также неустойчивые изменения по тета-ритму и в итоге («контроль 2») показатель составил 18,0 %, то есть снизился лишь на 7,7 %, в то время как в группе с ЧМТ ОМ данной активности над очагом поражения составила 16,2 % (снижение (р<0,05) на 34,7 %).

Для оценки выраженности патологических процессов в головном мозге, наряду с медленноволновой активностью, представляется информативным анализ характеристик альфа-ритма, играющего роль индикатора функционального благополучия церебральных структур, поскольку данная активность наиболее чувствительна к различного рода альтерационным воздействиям. Над очагом поражения до операции были зарегистрированы усредненные значения ОМ на уровне 28,8 % при последствиях инсульта и 29,6 % в группе с ЧМТ . Отсутствие различия в исходной выраженности представленности альфа-ритма в сравниваемых группах при наличии таковых в значениях медленной активности может объясняться более высокими компенсаторными возможностями церебральных структур у больных с последствиями травмы, учитывая их более молодой возраст (средний возраст в группе с ЧМТ 30,1±3,0, а при НМК 45,0±2,0) и тот факт, что повреждение зачастую происходит при неотягощенном соматическом анамнезе, в то время как инсульт всегда развивается на фоне системной патологии сосудов.

Поскольку реакция альфа-ритма на альтерацию проявляется зачастую более обширно, нежели в пределах очага морфо-функционального дефицита, то, по нашему мнению, для полноценного анализа будет целесообразнее оценить показатели всех отведений полушария (табл. 3). Аналогичные «очаговым» исходным значениям ОМ альфа-ритма получены цифры и от всей пораженной гемисферы – 27,8 % НМК и 28,5 % ЧМТ . В отдаленном послеоперационном периоде прирост анализируемого показателя составил 65,1 % при НМК (значение при «контроле 2» 45,9 %), и 34,7 % при ЧМТ (38,4 %).

Выявлено, что общемозговые изменения электроактивности, оцениваемые по аналогичным отведениям контралатеральной гемисферы, несколько более выражены у больных, перенесших НМК , что может быть связано с особенностью изменения церебральной ритмики при инсульте, так как при глубинной локализации очага альтерации, за счет проводящих путей, возникает более диффузная ЭЭГ -симптоматика. Так, у нетравматических больных исходные значения ОМ дельта-ритма составили 27,1 % (в пораженном полушарии

27,9 %, что говорит о диффузной представленности активности), в то время как при травме данный показатель достиг лишь 23,0 % (в пораженном полушарии 36,1 % отчетливая латерализа-ция нарушений). При контрольных обследованиях неустойчивость положительной динамики наблюдалась при ЧМТ. В отдаленном послеоперационном периоде были получены значения 13,9 % при НМК и 14,9 % - в группе с последствиями ЧМТ, то есть у нетравматических больных уменьшение показателя на 48,7 %, а при ЧМТ достоверное (р<0,05) по большинству отведений снижение на 35,2 %. По тета-ритму контралатерального полушария особых межгрупповых различий обнару- жено не было. Значения до операции – 16,5 % в группе с НМК и 18,4 % ЧМТ. Итоговые же цифры составили 12,3 % (уменьшение на 25,5 %) и 13,5 % (достоверное (р<0,05) по большинству отведений уменьшение на 26,6 %) соответственно. Аналогично дельта-ритму неустойчивость изменений наблюдалась у пациентов с последствиями травмы.

Таблица 2

Относительная мощность тета-ритма (%)

|

Отведение |

Срок обследования |

Пораженное полушарие (M±m) |

Контралатеральное полушарие (M±m) |

||

|

НМК |

ЧМТ |

НМК |

ЧМТ |

||

|

С3-4 |

I |

19,4±2,4 |

25,9±2,9 + |

19,3±2,3 |

21,4±2,2 |

|

II |

21,7±2,7 |

21,5±2,6* |

16,5±2,3 |

15,5±2,4* |

|

|

III |

16,1±1,5 |

22,3±5,0 |

14,3±1,8* |

22,0±4,8 |

|

|

IV |

18,7±3,0 |

14,9±1,0* |

14,8±1,2 |

15,1±1,5* |

|

|

Р3-4 |

I |

18,6±2,5 |

23,4±2,7 |

14,1±2,1 |

16,5±2,1 + |

|

II |

20,9±2,5 |

18,8±2,0 |

14,7±2,0 |

11,7±1,8* |

|

|

III |

13,8±2,7* |

19,2±4,7 |

9,8±1,6 |

16,2±4,2 + |

|

|

IV |

18,2±3,3 |

14,3±1,2* |

9,0±0,6 |

10,3±1,4* |

|

|

T3-4 |

I |

19,8±2,5 |

25,3±2,7 |

17,9±2,6 |

19,3±1,8 |

|

II |

18,8±2,0 |

23,9±2,3 |

16,3±2,1 |

14,5±2,9 |

|

|

III |

19,6±2,9 |

21,9±5,1 |

16,3±1,6 |

20,5±4,0 |

|

|

IV |

19,2±3,1 |

19,0±1,7* |

16,1±1,6 |

18,6±2,7 |

|

|

Т5-6 |

I |

20,3±2,6 |

24,7±2,2 |

14,7±2,0 |

16,4±2,3 |

|

II |

20,0±2,7 |

21,2±2,4 |

14,4±1,5 |

12,7±2,6* |

|

|

III |

16,0±2,9* |

21,3±3,0* |

12,2±2,0 |

18,1±4,4 |

|

|

IV |

15,9±3,1* |

16,6±0,9* |

9,2±0,4* |

10,1±1,6* |

|

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 1.

Таблица 3

Динамика относительной мощности альфа-ритма (%)

|

Отведение |

Срок обследования |

Пораженное полушарие (M±m) |

Контралатеральное полушарие (M±m) |

||

|

НМК |

ЧМТ |

НМК |

ЧМТ |

||

|

Fp1-2 |

I |

21,2±4,0 |

21,6±3,4 |

20,2±3,6 |

21,3±2,9 |

|

II |

24,8±4,1 |

28,0±7,7 |

23,2±3,9 |

26,9±7,9 |

|

|

III |

36,0±5,3 |

21,4±4,7 + |

31,2±5,3 |

22,3±5,3 |

|

|

IV |

35,0±6,7 |

17,6±1,8 |

33,4±5,8 |

18,8±2,1 + |

|

|

F3-4 |

I |

25,6±4,6 |

29,4±3,4 |

26,5±3,6 |

30,7±2,4 |

|

II |

29,2±3,0 |

36,0±8,6 |

31,4±4,3 |

35,9±8,9 |

|

|

III |

42,2±5,4 |

26,9±4,9 |

42,0±4,3 |

30,3±5,1 |

|

|

IV |

43,8±5,7 |

33,4±3,3 + |

44,7±4,4 |

34,4±2,7 + |

|

|

С3-4 |

I |

26,6±4,0 |

30,9±4,0 |

28,6±3,8 |

41,1±2,9+ |

|

II |

37,3±3,7* |

38,4±8,1 |

39,0±4,2 |

47,2±9,0 |

|

|

III |

47,0±4,2* |

39,1±6,7 |

43,9±5,5 |

36,4±5,6 |

|

|

IV |

47,7±6,5* |

48,0±5,3* |

49,9±4,7* |

48,4±4,5* |

|

|

Р3-4 |

I |

33,6±4,6 |

29,9±6,0 |

41,9±5,4 |

51,9±4,9 |

|

II |

37,8±3,9 |

34,7±8,2* |

54,4±4,3* |

54,3±10,2 |

|

|

III |

47,4±7,2 |

43,1±7,2 |

50,7±8,0 |

48,5±6,6 |

|

|

IV |

49,7±7,5 |

50,3±8,2* |

64,5±3,3* |

64,6±4,6* |

|

|

О1-2 |

I |

39,1±6,0 |

37,1±5,2 |

40,2±4,9 |

53,3±4,0 |

|

II |

50,1±5,0 |

50,6±6,5* |

57,6±5,0* |

54,9±10,8 |

|

|

III |

51,8±7,2 |

45,9±6,5 |

55,8±6,7 |

56,2±6,3 |

|

|

IV |

66,4±4,0* |

48,8±6,8* |

71,2±2,7* |

65,9±4,7* |

|

|

F7-8 |

I |

21,2±3,8 |

21,3±2,9 |

20,1±3,4 |

22,9±2,9 |

|

II |

27,0±3,1 |

29,6±5,2 |

25,5±3,6 |

27,1±8,3 |

|

|

III |

37,3±4,8 |

27,2±4,6 |

27,4±4,4 |

21,4±4,2 |

|

|

IV |

37,4±5,6* |

26,6±3,0 |

34,7±4,5* |

22,9±2,3 + |

|

|

T3-4 |

I |

23,5±4,0 |

24,3±2,5 |

19,0±3,0 |

31,8±2,5+ |

|

II |

29,8±3,5 |

33,0±8,2 |

33,7±4,6* |

39,6±9,6 |

|

|

III |

42,3±5,2* |

32,3±8,4 |

31,1±4,8 |

28,1±6,6 |

|

|

IV |

38,8±7,1* |

36,1±5,1* |

42,5±2,4* |

33,0±3,7 |

|

|

Т5-6 |

I |

31,3±4,6 |

33,2±5,8 |

40,9±6,1 |

49,2±3,9 |

|

II |

37,1±4,2 |

37,0±7,2 |

51,8±4,7 |

49,2±10,2 |

|

|

III |

41,8±6,8 |

46,1±7,7* |

50,3±7,3 |

49,2±7,2 |

|

|

IV |

48,2±6,7 |

46,4±7,1 |

61,7±3,2* |

57,8±6,0 |

|

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 1.

В отношении альфа-ритма получены следующие усредненные значения по всем отведениям контралатерального полушария: у больных с нетравматическим поражением головного мозга – исходные значения 29,7 %, при «контроле 2» – 50,3 % (достоверный (р<0,05) по большинству отведений прирост составил 69,4 %), а в группе с последствиями ЧМТ – 37,8 % и 43,2 % соответственно (увеличение показателя на 14,3 %). Не- обходимо отметить, что прирост ОМ альфа-ритма при НМК (в пораженной гемисфере составивший 65,1 %) был выражен в равной степени в обоих полушариях.

Таким образом, в ходе проведенного исследования показано присутствие влияния этиологического фактора в процессе пластических перестроек в ЦНС , происходящих под воздействием проводимого хирургического лечения.

ВЫВОДЫ

-

1. Дооперационные нарушения электрогенеза головного мозга, определяемые по значениям ОМ медленноволновой активности в проекции очага поражения более выражены у пациентов с последствиями ЧМТ. В группе больных, перенесших НМК отмечено преобладание диффузных ЭЭГ -нарушений, в то время как при травме наблюдается выраженная латерализация изменений.

-

2. Положительные тенденции в редукции медленноволновой активности над очагом поражения в отдаленном послеоперационном периоде интенсивнее у больных с ушибом головного мозга, хотя основной ритм восстанавливается более значительно при нетравматической этиологии заболевания.

-

3. Ритмика контралатерального полушария

-

4. Изменения большинства проанализированных характеристик церебрального электрогенеза пораженного полушария протекают более плавно при ЧМТ , в то время как положительная динамика в отношении ритмики контралатерального полушария была стабильнее в группе с последствиями инсульта что, по-видимому, связано со спецификой механизмов развития ишемии, возникающей при рассматриваемых формах церебрального поражения.

изначально несколько сохраннее у больных с ЧМТ , при этом нормализация электрогенеза в результате лечения значительнее у пациентов с последствиями инсульта, что может свидетельствовать о присутствии органических составляющих в структуре нарушений при травме, т.е. влияние фактора противоудара.