Особенности цикла непрерывного профессионального образования персонала ракетно-космического предприятия в условиях глобальных технологических инноваций

Автор: Кукушкин Сергей Геннадьевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 3 (37), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются факторы формирования цикла непрерывного профессионального образования: последовательная тенденция cмены глобальных технологических укладов, необходимость устойчивого инновационного роста ракетно-космических предприятий, проблема количественного и качественного отставания российского инженерного образования, наличие корпоративного образовательного потенциала на предприятиях РКО. Корпоративный контекст диффузии технологических инноваций представлен как последовательное освоение в педагогической практике отдельных уровней цикла непрерывного профессионального образования посредством непрерывного наращивания компетенций инженерных кадров. Обосновывается принцип непрерывности образовательного цикла как трансформации цикла CDIO в корпоративной проектно-исследовательской образовательной среде.

Наукоемкое высокотехнологичное предприятие, технологические инновации, цикл непрерывного профессионального образования, проектно-исследовательская образовательная среда, компетенции, инженерные кадры

Короткий адрес: https://sciup.org/144154358

IDR: 144154358

Текст научной статьи Особенности цикла непрерывного профессионального образования персонала ракетно-космического предприятия в условиях глобальных технологических инноваций

The article deals with the factors of formation of a continuous professional training cycle. They are а consistent trend of changes in global technological structures, the need for a sustainable innovative growth of rocket and space enterprises, the problem of quantitative and qualitative gaps in Russian engineering education, the availability of corporate educational capacity at RF orbit monitoring link facilities. The corporate context of the diffusion of technological innovation is presented as a consistent development of individual levels of a continuous professional training cycle by а continuous increasе in competences of engineering staff in teaching practice. It substantiates the principle of continuity of a training cycle as the transformation of CDIO cycle in corporate project and research educational environment.

Важнейшим вопросом промышленного развития в настоящее время является требование соответствия кадрового потенциала предприятий мировому уровню развития технологий. В этой связи возникает вопрос выбора инструментов формирования и актуализации компетенций персонала как готовности к выполнению новых наукоемких высокотехнологичных проектов в условиях постоянных изменений организационно-технологического и социально-личностного характера.

Совокупность указанных трансформаций создает новую проблемную парадигму, оказывающую существенное влияние на организационно-педагогический ландшафт корпоративной системы непрерывного профессионального образования персонала. Рассмотрение генезиса нового проблемного поля следу- ет начать с анализа технологических инноваций, связанных с глобальной тенденцией перехода развитых экономик мира к шестому технологическому укладу при условии тотального распространения технологий пятого уклада.

Технологический уклад общества можно трактовать как способ производства, характеризующийся использованием новых эпохальных инноваций [Назарбаев, 2009, с. 42]. Контуры шестого уклада только начинают складываться в развитых странах мира, в первую очередь в США, Японии и КНР, и характеризуются нацеленностью на развитие и применение наукоемких аддитивных, мембранных и квантовых технологий, микромеханики. Пятый уклад сформировался на основе микроэлектроники, информатики, освоения космического пространства, спутниковой связи.

В США доля производительных сил пятого технологического уклада составляет 60 %, четвертого – 20 %. И около 5 % уже приходятся на шестой технологический уклад. В России доля технологий пятого уклада пока составляет примерно 10 %, да и то только в наиболее развитых отраслях: в военно-промышленном комплексе и в космической промышленности. Более 50 % технологий относится к четвёртому уровню, а почти треть – к третьему [Коблов, 2010, с. 40].

Для обоснования внедрения в производство инноваций во многих странах мира принята идея непрерывного образования [Мугуев, 2008, с. 319]. В то же время отечественная организационно-педагогическая деятельность при рассмотрении инновационных процессов руководствуется не столько производственной необходимостью, сколько академическими построениями. Инновации рассматриваются при этом в основном как образовательнопедагогические явления либо культурнообразовательные феномены общества, влияющие, например, на формирование «образа жизни» обучающего и обучаемого и т.п. Тем самым проблема часто зауживается «до уровня» методик и содержания преподавания.

Большинство рассматриваемых инноваций связывается педагогами с локальными изменениями в содержании и управлении учебно- воспитательным процессом, технологиях обучения и т.д. Инновационный подход рассматривается чаще всего применительно к сфере деятельности образовательных учреждений, к развитию технологической составляющей учебного процесса. В результате теоретических разработок проблем, связанных с инновациями, педагогами были выдвинуты идеи личностнодеятельностного подхода, развивающего обучения, опережающего образования и другие, которые в настоящее время оказывают влияние на деятельность образовательных организаций, но практически не задействованы в корпоративной образовательной среде.

Интенсивная динамика развития мирового рынка космической техники, значимость сохранения лидерских позиций России в сфере глобальной связи и телекоммуникаций задают высокую планку требований к аэрокосмическим предприятиям. В настоящее время АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» успешно занимается разработкой и производством космической техники и динамично развивается. Для реализации новых проектов у предприятия, казалось бы, имеются все необходимые условия: отлаженная высокоорганизованная структура; хорошо оснащенная комплексная экспериментальная и производственная базы; устойчивая общегородская инфраструктура; надежные партнерские связи с ведущими отечественными и зарубежными организациями.

В то же время важная проблема развития предприятия заключается в том, что отлаженная в советский период система инженерной подготовки, встроенная в ее матрицу и приспособленная для обслуживания ее специфических потребностей, существенно деградировала. Речь идет о количественной и качественной деградации. Количественная деградация привела к уменьшению выпуска инженеров. Доля выпускников по инженерно-техническим специальностям со средним специальным образованием снизилась за период 1990–2011 гг. на 22 %. Доля выпуска по инженерно-техническим специальностям высшего образования уменьшилась на 23 % в общей численности выпускников. Анализ дина-

ВЕСТНИК

мики выпуска из аспирантуры показал, что за период 2000–2011 гг. доля выпуска аспирантов по инженерно-техническим специальностям снизилась в общем выпуске из аспирантуры на 5,7 %, что также подтверждает общую тенденцию снижения спроса на инженерно-технические специальности среди молодежи [Комкина, 2015, с. 2].

О качественной деградации инженерной подготовки свидетельствуют и мнения работодателей. Так, в 2013 г. в ходе опроса работодателей они оценивали подготовку выпускников вузов по инженерно-техническим профессиям на 3,7 балла по пятибалльной системе; по мнению работодателей, примерно 40 % поступающих на работу нуждаются в дополнительной подготовке [Качество…, 2014, с. 1]. В итоге в сравнении с ситуацией второй половины ХХ в., когда президент США ответил на информацию о космическом полете Ю. Гагарина фразой «Победило советское образование» [Галушкина, 2003, с. 32], в настоящее время высшее образование России ежегодно ухудшает свои результаты (в 2012 – 32-я позиция, в 2013 – 33-я, в 2014 – 34-я). Отметим, что рейтинг Universitas 21, или U21, составляется в Университете Мельбурна (Австралия) и включает в себя 22 показателя, которые сгруппированы по четырем категориям (группам): ресурсы (инвестиции со стороны частного и государственного секторов) – 25 %, конъюнктура (уровень международного сотрудничества, который демонстрирует степень открытости или замкнутости систем высшего образования) – 20 %, сетевое взаимодействие (государственная политика и регулирование, возможности получения образования) – 15 %, средневзвешенные результаты достижений выпускников (научные исследования, научные публикации, соответствие образования потребностям национального рынка труда, включая последующее трудоустройство выпускников учебных заведений) – 40 %.

При этом в странах ОЭСР больше 12 % государственных расходов идут на образование [Доклад ОЭСР…, 2015, с. 13]. В Российской Федерации расходы на образование в структуре государственных расходов в 2015 г. (по сравнению с 2014) уменьшились с 11,2 до 8,5 % (2013 – 11,6 %) [Бюллетень о сфере образования, 2015, с. 5].

В то же время очевидно, что катализатором распространения технологий шестого уклада становятся высокотехнологичные наукоемкие предприятия, в первую очередь ракетнокосмической отрасли. Аэрокосмическое производство АО «ИСС», по сути, всегда было инновационным, а деятельность предприятия характеризовалось тесной интеграцией науки, образования и производства.

Высокотехнологичное наукоемкое предприятие способно устойчиво воспроизводить инновации только при наличии в нем проектноисследовательской среды, где практикующие исследователи формируют так называемые широкие компетенции. В этом случае решается значимая для современных университетов проблема обеспечения преподавания дисциплин цикла высшего образования практикующими исследователями. Кроме того, руководители научных направлений, ведущие специалисты высокотехнологичных предприятий, занятые в НИОКР, способны передать обучающимся исследовательское отношение к знаниям, минимизируя риски догматической (некритической) манеры обучения [Адольф, Яковлева, 2016, с. 44]. Появляется возможность обучения студентов в режиме реального научнопроизводственного поиска, полноценного усвоения норм и освоения инструментов разработки, производства и эксплуатации высокотехнологичной наукоемкой продукции.

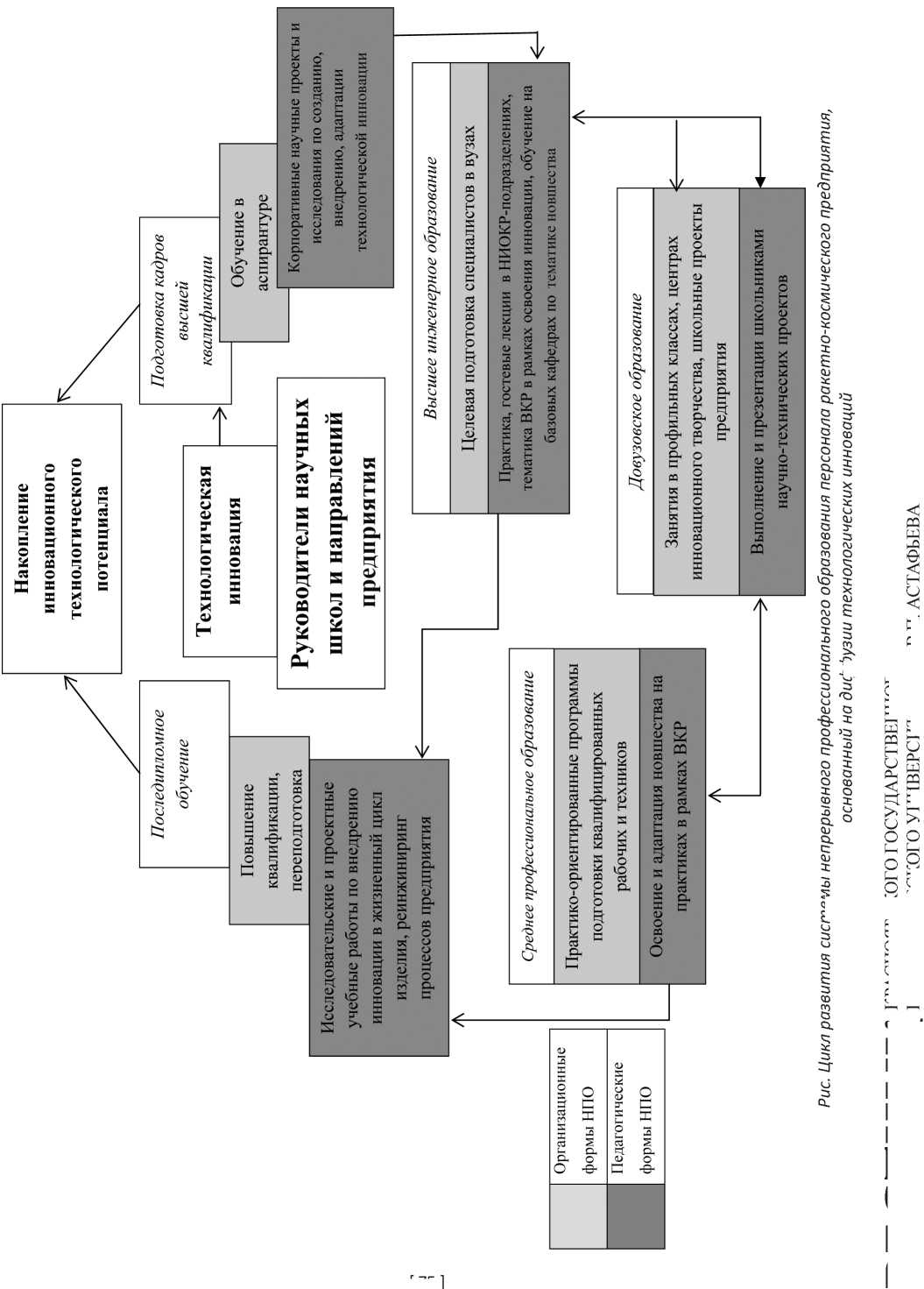

На рис. 1 представлена модель цикла развития системы непрерывного профессионального образования персонала космического предприятия, основанного на диффузии технологических инноваций. В основе структурирования этапов и элементов данного цикла находится концепция CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate – «Задумать, спроектировать, внедрить, работать»), разработанная в Массачусетском технологическом институте (Massachusetts Institute of Technology) в США с участием ведущих технических вузов Швеции – Королевского технологического института (Kungliga Tekniska högskolan, KTH), Технологического университета Chalmers [Чубик и др., 2013, с. 190].

X

х

5 си

Е

И

X о

о

w

X

S и

X X

X

ВЕСТНИК

Инфраструктурные образовательные возможности в данном случае исходят от базовых кафедр, отраслевых центров компетенций, открываемых на базе предприятия. Параллельно ведется работа по созданию и реализации программ повышения квалификации и переподготовки специалистов и рабочих в новой или модернизированной технологической среде.

Далее диффузия технологического новшества должна распространиться на предвузов-ский этап, найдя выражение в выполнении старшими школьниками научных исследований и проектов и их представлении на различного рода конкурсах и конференциях. Пройдя вышеописанную научно-образовательную траекторию, технологическое новшество способствует улучшению многих производственных и управленческих процессов на предприятии. Наиболее важным аспектом корреляции прорывных технологических новшеств и образовательного процесса становятся сохранение и развитие инновационного мышления молодых рабочих и специалистов, устранение диссонанса между отдельными этапами инновационного цикла.

При этом, как видно из схемы на рис., в основе системы непрерывного профессионального образования находятся руководители научноисследовательских школ предприятия. А формы организационно-педагогического взаимодействия на различных этапах цикла непрерывного профессионального образования задаются научно-исследовательским потенциалом команды технического проекта.

Школьник, а далее студент и инженер на предприятии, таким образом, оказывается вовлечен в разработку и проектирование новой техники и технологий с самых ранних этапов становления исследовательско-технической профессионализации. Выполнение старшеклассниками под руководством аспирантов и ведущих специалистов предприятия реальных научных проектов в области космической техники, их презентация на научно-практических конференциях корпоративного и университетского уровня являются мощным стимулом успешного карьерного стартапа. С целью попу- ляризации и вовлечения талантливых школьников в рабочие специальности выполнение исследовательских разработок предполагает освоение реального и самого современного производственного оборудования. Подобные организационно-педагогические формы профессиональной ориентации не просто способствуют стабильному обеспечению потребности предприятия в высококвалифицированных рабочих кадрах, они мотивируют новое поколение сотрудников отрасли на инновационную деятельность в контексте социальной и профессиональной значимости не только специалистов, но также и рабочих.

Важнейшим принципом поддержания непрерывности образовательного цикла является проведение мониторинга прогресса формирования компетенций обучающихся, осуществляемого в форме самооценки, оценки успеваемости, экспертной оценки реализуемости проектов учащихся с точки зрения технических и технологических возможностей, организационноэкономических аспектов. На каждом из этапов цикла поддерживается принцип командной работы, когда образовательный проект выполняется командой учащихся, например в течение семестра, или имеет сквозной характер. В данном случае обязательно условие диагностики и перемещения командных ролей участников проекта.

Таким образом, цикл непрерывного профессионального образования, инициируемый, реализуемый и развиваемый в корпоративном формате, способен успешно формировать все необходимые профессиональные, личностные и корпоративные компетенции обучающихся, наполняя их фундаментальностью, творчеством, инновационностью, лидерским потенциалом и социальной толерантностью. Совместная научно-образовательно-производственная деятельность действующих профессионалов, ученых, преподавателей и различных поколений учащихся задает необходимый вектор разработки и технологической диффузии инноваций в стратегической для нашей страны ракетно-космической отрасли.

Список сокращений

-

1. РКО – ракетно-космическая отрасль.

-

2. НПО – непрерывное профессиональное образование.

-

3. НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

-

4. ОЭСР – организация экономического сотрудничества и развития.

-

5. ВКР – выпускная квалификационная работа.

-

6. CDIO – сonceive, design, implement, operate – задумать, спроектировать, внедрить, работать.

Список литературы Особенности цикла непрерывного профессионального образования персонала ракетно-космического предприятия в условиях глобальных технологических инноваций

- Адольф В.А., Яковлева Н.Ф. Профессиональные задачи как целевой вектор реализации компетентностного подхода в образовании//Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2016. № 1 (35). С. 43-47.

- Бюллетень о сфере образования. 2015. № 4. 18 с.

- Галушкина М. Хорошо обучающиеся нации//Эксперт. 2003. № 38 (484). URL: http://expert.ru/expert/2003/46/46ex-olimp1_20465/

- Доклад ОЭСР «Перспективы образовательной политики 2015. Претворение реформ в жизнь»//Аналитический вестник Совета Федерации. 2015. № 21 (574). 103 с.

- Качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства//Материалы Совета при Президенте РФ по науке и образованию. 23.06.2014. URL: http://ruskline.ru/news_rl/2014/06/23/kachestvo_inzhenernyh_kadrov_stanovitsya_odnim_iz_klyuchevyh_faktorov_konkurentosposobnosti_gosudarstva/

- Коблов Е. Шестой технологический уклад//Наука и жизнь. 2010. № 4. URL: https://www.nkj.ru/archive/articles/17800/

- Комкина Т.А. Анализ динамики показателей подготовки научных и инженерно-технических кадров//Сборник материалов XX II Международной конференции «Математика. Компьютер. Образование». Дубна, 2015. 176 с.

- Мугуев Г.И. Реализация модели целостного образовательного пространства в инновационном профессиональном учебном заведении//Сибирский педагогический журнал. 2008. № 5. С. 318-326.

- Назарбаев Н.А. Стратегия радикального обновления глобального сообщества и партнерство цивилизаций. Астана: ТОО АРКО, 2009. 264 с.

- Чубик П.С., Чучалин А.И., Соловьев М.А., Замятина О.М. Подготовка элитных специалистов в области техники и технологий//Вопросы образования. 2013. № 2. URL: http://vo.hse.ru