Особенности дайкового магматизма в северном обрамлении Печенгской структуры

Автор: Терехов Евгений Николаевич, Морозов Юрий Алексеевич, Смолькин Валерий Федорович, Баянова Тамара Борисовна, Серов Павел Александрович, Щербакова Тамара Федоровна, Смульская Анна Игоревна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геология и геофизика

Статья в выпуске: 1 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

Комплексное изучение палеопротерозойских дайковых комплексов в пределах северо-западной части Кольского региона позволило установить этапы их формирования, провести корреляцию с толщами вулканитов и реконструировать геодинамические условия внедрения. Самые распространенные дайки сложены кварцевыми долеритами U-Pb-возрастом 2 304 ± 1 млн лет; εNd = -1,12; модельный Sm-Nd-возраст протолита равен 2 838 млн лет. Дайки из района губы Амбарная сопоставляются с дайковым роем из района пос. Лиинахамари. Породы обоих роев коррелируются с вулканогенными образованиями андезибазальтового состава нижней части разреза Печенгской структуры. Для долеритов типичны небольшие колебания MgO (4-7 мас.%), низкая концентрация Cr (10-50 ppm) и умеренное содержание Y, Zr, REE, слабо фракционированные спектры тяжелых редкоземельных элементов (ТРЗЭ) с незначительной отрицательной Eu-аномалией и общим фракционированием (La/Yb)n = 5,1-5,8. Породы обогащены Rb, Ba, K, обеднены Nb, Ti, имеют низкие значения Sr/Y = 11-13...

Палеопротерозой, дайка, кварцевый долерит, андезибазальт, рифт, сдвиг

Короткий адрес: https://sciup.org/142220005

IDR: 142220005 | УДК: 551.24 | DOI: 10.21443/1560-9278-2019-22-1-48-63

Текст научной статьи Особенности дайкового магматизма в северном обрамлении Печенгской структуры

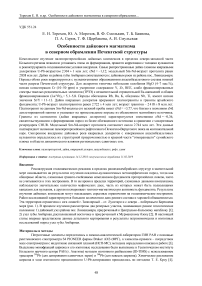

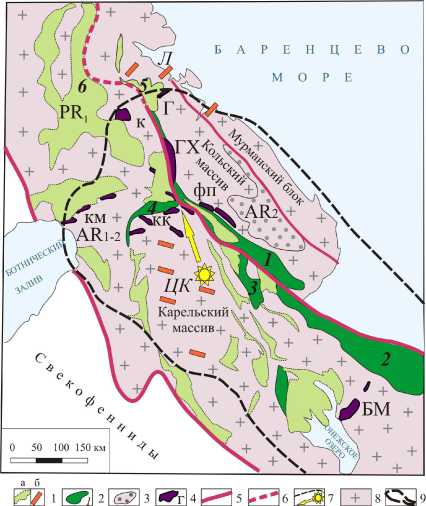

Реконструкция геодинамических режимов в пределах раннедокембрийских структур в значительной мере основывается на результатах изучения осадочно-вулканогенных метаморфических пород, тогда как обширные области, сложенные гранито-гнейсовыми комплексами фундамента протерозойских поясов, часто не учитываются в этих построениях. В то же время в пределах территорий, сложенных данными комплексами, наблюдается значительное количество мафических даек, часть из которых может быть подводящими каналами для вулканов, а другая подчеркивает тектоно-магматическую активность фундамента. Результаты изучения дайковых комплексов могут накладывать серьезные ограничения на геодинамические построения. Район исследований характеризуется большим количеством даек разного состава и хорошей обнаженностью. Эта территория ограничена с юга линией г. Заполярный – ст. Луостари и с севера – побережьем Баренцева моря (рис. 1). В процессе изучения рассмотрены два реперных участка, занимающих разное геологическое положение: 1) дайковый узел района пос. Лиинахамари, приуроченный к Центрально-Кольскому мегаблоку [1]; 2) узел губы Амбарная, расположенный восточнее и приуроченный к Мурманскому блоку [2]. В настоящей статье впервые представлены данные детального картирования и результаты петрохимических и изотопных исследований пород узла губы Амбарная.

Материалы и методы

Петрогенные элементы определялись в химико-аналитической лаборатории ГИН РАН с помощью рентгеновского спектрометра S4 PIONEER фирмы Bruker AXS (ФРГ), а элементы-примеси – посредством масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС); методика определения описана в работе [3]. Выделение монофракций циркона и его изотопные исследования были выполнены в Геологическом институте Кольского научного центра РАН (г. Апатиты) методом изотопного разбавления (ID-TIMS) с использованием трассеров 205 Pb (для датирования единичных зерен) и 208 Pb (для навесок циркона). Химическое разложение циркона в ходе изотопного прецизионного U-Pb-датирования проводилось по методике Т. Е. Кроу [4].

Изотопные Sm- и Nd-исследования валовых проб пород проводились на 7-канальном твердофазном масс-спектрометре Finnigan-MAT 262 (RPQ) в статическом двухленточном режиме с использованием рениевых и танталовых лент по методике, описанной в работе [6].

Геологические особенности района

Район развития изученных даек сложен гранито-гнейсовыми комплексами архейского фундамента и примыкает к шовной зоне Колмозеро – Воронья, разделяющей Мурманский и Центрально-Кольский архейские блоки. В пределах шовной зоны сохранились фрагменты неоархейского Урагубско-Титовского зеленокаменного пояса (рис. 1). Мурманский блок вытянут вдоль северо-восточного побережья Кольского полуострова. Бóльшая его часть сложена породами тоналит-трондьемит-плагиогранитной формации (ТТГ) с наложенными на них гранитами палингенно-метасоматического генезиса. Изотопный возраст пород субстрата Мурманского блока варьирует в пределах 2925–2828 млн лет [1; 2; 5]. Урагубско-Титовская структура расположена в западной части одноименного неоархейского зеленокаменного пояса. Она протягивается в северо-западном направлении от среднего течения р. Ура до устья р. Титовка [6]. Максимальная ширина этой структуры около 4 км в районе р. Ура; далее к западу она не превышает 1,5 км и вплоть до губы Амбарная наблюдаются выходы в виде клиньев супракрустальных пород среди кислых бластомилонитов.

Рис. 1. Структурное положение дайковых комплексов на северо-западе Кольского региона (составлена Е. Н. Тереховым): 1 – рифейские отложения; 2 – метавулканогенно-осадочный комплекс палеопротерозоя, Печенгская структура (2,3–1,9 млрд лет); 3 – метакоматиит-базальтовый комплекс неоархея, Урагубско-Титовский зеленокаменный пояс (2,7 млрд лет); 4–6 – архейский фундамент Печенгской структуры:

-

4 – Мурманский блок; 5 – Центрально-Кольский блок; 6 – ее обрамление; 7 – метасоматические граниты (2,55–2,4 млрд лет); 8 – габбро-нориты (2,5 млрд лет); 9 – дайки кварцевых долеритов (2,3 млрд лет);

10 – нясюккский комплекс перидотитов – оливиновых габбро-норитов (1,96 млрд лет); 11 – линеаментные зоны;

-

12 – дугообразные структурные элементы; 13 – детальные участки: 1 – Лиинахамари, 2 – губа Амбарная. На врезке показано положение карты на тектонической схеме Кольского региона

Fig. 1. The structural position of the dike complexes in the North-West of the Kola region (compiled by

-

E. N. Terekhov): 1 – Riphean deposits; 2 – metavolcanic-sedimentary complex of the Paleoproterozoic Pechenga structure (2.3–1.9 Ga); 3 – metasomatic-basalt complex of neoarchean, Uragubskaya-Tito Greenstone belt (2.7 Ga); 4–6 – Archean Foundation of the Pechenga structure: 4 – Murmansk block; 5 – Central-Kola block; 6 – its framing; 7 – metasomatic granites (2.55–2.4 Ga); 8 – gabbronorites (2.5 Ga); 9 – dikes of quartz dolerites (2.3 Ga); 10 – Nyasyuka dike complex of peridotite – olivine gabbronorites (1.96 Ga); 11 – lineament zones, 12 – arcuate structural elements; 13 – detailed sites: 1 – Liinakhamari;

-

2 – the Ambarnaya Bay. The inset shows the position of the map on the tectonic scheme of the Kola region

Центрально-Кольский мегаблок имеет купольно-блоковое строение с северо-западным простиранием пликативных и дизъюктивных элементов, часть из которых формировалась в палеопротерозойское время. Ядерные части блок-антиклиналей сложены гранитоидами, в том числе и гиперстенсодержащими, для которых установлен наиболее древний возраст – 2900 ± 9 млн лет. Известны и более молодые чарноэндербиты с цирконом, возраст которого равен 2762–2702 млн лет [5]. По обрамлению купольных структур залегают амфиболиты, мигматиты, глиноземистые породы и железистые кварциты (рис. 1). В южной части района гранулитовые ассоциации исчезают; базальные толщи Печенгской структуры залегают на породах фундамента гранито-гнейсового состава. В гальках конгломератов базальных толщ преобладают гранитоиды и гранитогнейсы, а также встречается галька амфиболитов и железистых кварцитов. В районе ст. Луостари найдена галька габбро-норитов, подобных породам интрузии горы Генеральская возрастом 2,5 млрд лет. В цементе конгломератов был обнаружен детритовый циркон, 207 Pb/ 206 Pb-возраст которого колеблется в интервале от 2700–2830 млн лет с пиками 2707, 2730 и 2785 млн лет; в этой же пробе было обнаружено зерно возрастом 3009 ± 9 млн лет [7].

Печенгская структура является наиболее изученной структурой Печенгско-Варзугского пояса, о чем свидетельствуют результаты многолетних геолого-съемочных работ и проходки уникальной Кольской сверхглубокой скважины (СГ-3), достигшей глубины 12262 м [8]. Печенгская структура размером 40×70 км имеет изометричную форму и асимметричное строение [9]. Ее северная граница является стратиграфической и проходит по нижнему контакту базальных конгломератов маярвинской свиты или перекрывающих их вулканитов, а южная граница определяется системами гранитных куполов (оз. Шуони, Каскельявр и др.) с возрастом внедрения 1,94 млрд лет [10]. Система субпаралельных тектонических нарушений в районе горы Порьиташ разделяет мульдообразную северную и сложнодислоцированную южную структурноформационные зоны. Для нижней части разреза северной зоны установлена смена подводных фаций вулканизма, представленных метаандезибазальтами маярвинской свиты возрастом 2340 ± 3 млн лет [10], наземными фациями субщелочных вулканитов трахиандезибазальтовой и трахибазальтовой серий, которые соответствуют пирттиярвинской и оршоайвинской свитам. Субщелочные вулканиты по своим геохимическим характеристикам близки к породам континентальных рифтов. Верхняя часть разреза характеризуется иным характером вулканизма. Установлено многократное чередование продуктов подводного извержения магм ферропикритового и толеит-базальтового состава; U-Pb-возраст циркона из базальтов заполярнинской свиты равен 2140 ± 3 млн лет [10], из ферропикритов матертской свиты –1964 ± 12 млн лет [11]. Комагматами ферропикритов являются рудоносные дифференцированные интрузии габбро-верлитов, а также дайки нясюккского роя, прорывающие породы архейского фундамента северного обрамления Печенгской структуры. Характерным для всех продуктов ферропикритового магматизма является повышенное содержание легких РЗЭ, что отличает их от толеитовых базальтов со спектрами РЗЭ, типичных для MORB. По данным геохимических и изотопных исследований, ферропикритовая магма является более глубинной, высокотемпературной и более способной к дифференциации, чем базальтовая. Внедрение этих магм произошло в период максимального одностороннего раздвига рифта с элементами сдвига в пределах Печенгского бассейна, но без вскрытия пород верхней мантии и формирования офиолитовых (океанических) комплексов [6].

Структурные и геологические особенности дайковых комплексов

Дайковые комплексы в районе пос. Лиинахамари детально описаны в работах [1; 12]. Поэтому в данной статье делается акцент на результаты изучения даек в районе губы Амбарная, их корреляции с аналогичными образованиями роя Лиинахамари и с одновозрастными вулканитами.

Дайки сумийского комплекса (2,5–2,45 млрд лет) преимущественно представлены габбро-норитами. Они широко распространены в восточной части Фенноскандинавского щита, по возрасту и составу являются комагматами расслоенных интрузий палеопротерозойского возраста [6; 9; 13]. На исследуемой территории (рис. 1) встречаются только единичные дайки этого комплекса.

Дайки кварцевых долеритов (2,3 млрд лет) широко распространены в северо-западной части Кольского региона; максимальное их количество наблюдается на участке от государственной границы с Норвегией до района перешейка c полуостровом Средний (рис. 1).

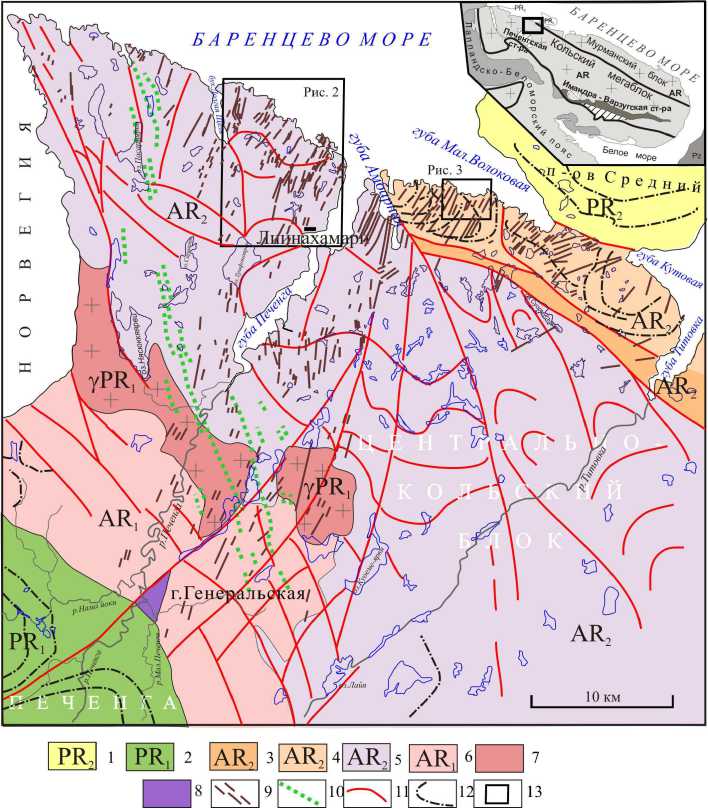

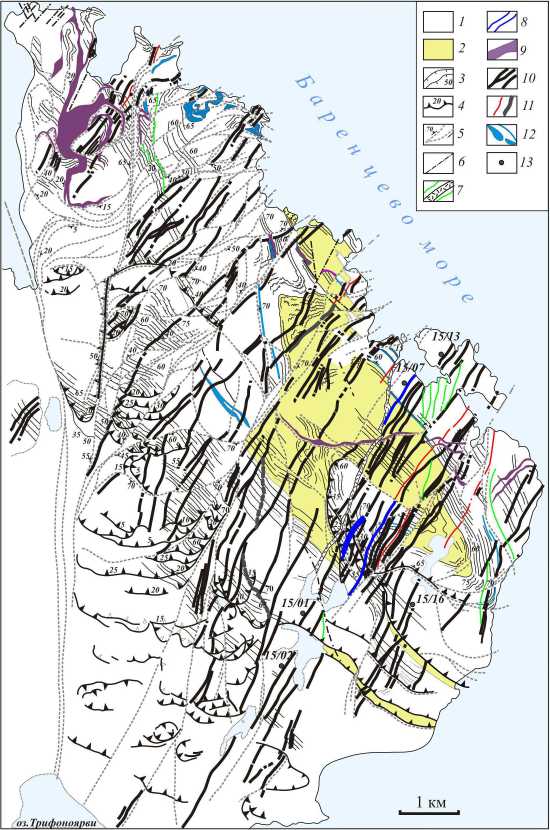

В районе пос. Лиинахамари (рис. 2) и губы Амбарная (рис. 3) на каждый километр побережья приходится 5–7 даек мощностью от 1 до 40 м. Установлены различия даек по форме, характеру контактов, структурных преобразований и сохранности первичных минералов, залегающих в пределах Мурманского и Центрально-Кольского блоков.

В Мурманском блоке дайки более выдержанные по мощности, прямолинейные, без зон закалок, меньше изменены. Они сложены мелкозернистыми долеритами с офитовой и габбро-офитовой структурой. В них преобладает основной плагиоклаз (до 60 объем.%) и клинопироксен (40 %). Плагиоклаз образует лейсты размером 0,4–0,8 мм, хаотично распределенные по породе и окрашенные в буроватый цвет из-за пелитизации. Клинопироксен, расположенный между зернами плагиоклаза, образует плохо ограненные кристаллы длиной до 0,8 мм. Они часто замещены по краям (реже – по всему объему) темным веществом, в составе которого установлены эпидот и хлорит. Редко встречаются мелкие зерна оливина и иголки апатита.

Количество рудного минерала варьирует от единичных зерен до 5 объем.%.

Рис. 2. Структурно-геологическая карта дайкового узла Лиинахамари в пределах Центрально-Кольского геоблока (составлена Ю. А. Морозовым): 1–3 – комплексы пород архейского возраста: слюдистые гнейсы и гранитогнейсы (1); амфиболовые ортогнейсы (2); расслоенность гнейсов (3); 4 – пологие надвиги; 5 – разрывные зоны с зеленосланцевым диафторезом гнейсов; 6 – прочие разрывы; 7–12 – дайковый комплекс: палеозойская дайка долеритов Лиинахамари (7); ферропикриты (8); пикродолериты (9); кварцевые долериты (10); габбро-нориты (11); неоархейские дайки метабазитов (12); 13 – точки опробования

Fig. 2. Structural-geological map of the dike field Liinakhamari within the Central Kola geoblock (compiled by Yu. A. Morozov): 1–3 – complexes of Archean age rocks: mica gneisses and granite-gneisses (1); amphibole orthogneiss (2); the stratification of gneiss (3); 4 – shallow thrusts; 5 – explosive zones, this conclusion is based on the retrogressive metamorphism gneisses; 6 – other faults; 7–12 – dike complex: Paleozoic dolerites dike Liinakhamari (7); ferropicrite (8); picrodolerite (9); quartz dolerite (10); gabbronorites (11); neoarchean dikes of metabasites (12); 13 – sampling points

Дайки кварцевых долеритов секут дайки позднеархейского и сумийского комплексов и в свою очередь секутся более молодыми образованиями [1; 12; 13]. Известен факт прорывания дайки кварцевых долеритов пород расслоенной интрузии горы Генеральская, возраст внедрения которой оценивается в 2496 ± 10 млн лет [6; 7]. К югу от губы Амбарная закартирована группа даек, которая, по-видимому, до подвижек по правому сдвигу данной губы являлась продолжением аналогичной группы в восточной части района губы Амбарная (рис. 1) [2]. Это свидетельствует о том, что правостороннее сдвиговое смещение Мурманского блока не превышало 10 км. Рой даек участка губы Амбарная до подвижек по сдвигу указанной губы мог быть северным продолжением роя даек района пос. Лиинахамари. На этом участке (рис. 2) кварцевые долериты претерпели сильные метаморфические преобразования. Для них характерно помутнение плагиоклаза. Из-за обилия микровключений он выглядит грязно-серым, реже - буровато-розовым. Текстура долеритов массивная. Пологие дайки пикродолеритов (2,2 млрд лет) пересекают субвертикальную расслоенность вмещающих гранито-гнейсов и секут дайки кварцевых долеритов. На участке пос. Лиинахамари известно несколько пологих даек (рис. 2) пикродолеритов возрастом 2,2 млрд лет [1; 12]. Их характерными чертами являются приуроченность к поверхностям хрупкого разрывного разрушения пород фундамента, дифференцированность на зоны пикритов (нижняя зона) и оливинсодержащих долеритов (верхняя) и столбчатая отдельность, что свидетельствует об их субгоризонтальном внедрении. Формирование системы пологих даек пикродолеритов указывает на существенную перестройку геотектонического режима на рубеже 2,2 млрд лет. В кинематическом смысле их расположение соответствует условиям пологого надвига с северной вергентностью и с левосдвиговой компонентой и коррелируется с формированием чешуйчатонадвиговых структур в пределах Печенгской структуры. В 5–7 км южнее прибрежной полосы выходов тел пикродолеритов закартирована система пологих надвигов (рис. 2), секущих и смещающих вертикальную расслоенность гранито-гнейсов с крутым подворотом около поверхностей сместителей, указывающим на перемещение тектонических пластин с севера на юг. В надвигах устанавливается левосторонняя сдвиговая компонента с амплитудами в первые сотни метров, а поверхности смещения этих нарушений отмечены тонколистоватыми тектонитами слюдистого состава. К зонам подворота гнейсовой расслоенности и ее наложенной тектонизации приурочены системы мусковитсодержащих гранитных жил. Ar-Ar-датировка мусковита из этих жил составляет 2214 ± 24 млн лет [1], что совпадает с возрастом даек пикродолеритов, равным 2217 ± 27 млн лет [12; 13].

Рис. 3. Геологическая карта дайкового роя района губы Амбарная (составлена Е. Н. Тереховым и Ю. А. Морозовым): 1 – четвертичные отложения; 2 – дайки-аналоги нясюккского комплекса (1,95 млрд лет);

3 – дайки кварцевых долеритов (2,3 млрд лет); 4 – дайка габбро-норитов (2,5–2,45 млрд лет);

5 – дайки метакоматиитов неоархейского возраста; 6 – участки метасоматической К-гранитизации;

7 – участки преимущественного развития плойчатых пород (бластомилониты, амфиболиты); 8 – участки преимущественного развития массивных пород (различные гранитоиды); 9 – разломы и точки опробования Fig. 3. Geologic map of the dike swarm area of the Ambarny Bay (compiled by E. N. Terekhov and Yu. A. Morozov): 1 – quaternary deposits; 2 – dikes counterparts of Nyasyukka complex (1.95 Ga); 3 – dike of quartz dolerite (2.3 Ga);

4 – dike of gabbronorites (2.5–2.45 Ga); 5 – dikes of metakomatiites of Neoarchean age; 6 – areas of metasomatic K-granitization; 7 – areas with primary development of plicatic rocks (blastomylonite, amphibolites); 8 – areas with primary development of massive rocks (various granitoids); 9 – faults and sampling points

Породы Мурманского и Центрально-Кольского блока метаморфизованы в условиях высокотемпературной амфиболитовой фации и локально изменены в результате процессов регрессивного метаморфизма. В районе пос. Лиинахамари развиты гранулитовые парагенезисы: основные кристаллосланцы, кордиерит-силлиманитсодержащие гнейсы и чарнокит-эндербитовая неосома. Судя по наложению гранулитовых парагенезисов на неоархейские железистые кварциты, этот метаморфизм был более поздний, чем амфиболитовый. На участке пос. Лиинахамари выделяется большое количество зон зеленосланцевого диафтореза и рассланцевания, образующих густоветвистую систему (рис. 2). Протяженные зоны диафтореза имеют мощность до первых десятков метров и большую протяженность. В южном направлении наблюдается заметное уменьшение количества таких зон и все более дискретное развитие. Вблизи границы Печенгской структуры они редки и имеют мощность 1–5 см. Разделом подобного распределения зон диафтореза и гранулитового метаморфизма является пояс метасоматических гранитов (рис. 1). Для Печенгской структуры установлено зональное площадное распределение фаций метаморфизма – от пренит-пумпеллитовой в центре до амфиболитовой на периферии [14]. Аналогичная зональность от дневной поверхности до глубины 6,5–6,8 км установлена по данным исследования Кольской сверхглубокой скважины [15]. Для дайковых пород изученного района установлены неравномерные метаморфические преобразования. Кварцевые долериты в районе губы Амбарная слабо изменены, содержат первично-магматические минералы, а деформации являются хрупкими и не сопровождаются минеральными преобразованиями. В северном обрамлении Печенгской структуры на расстоянии до 10 км дайки всех комплексов изменены в более высокотемпературных условиях с образованием коронитовых структур с гранатом, но без стрессовых дислокаций [16].

Геохимические особенности изученных образований

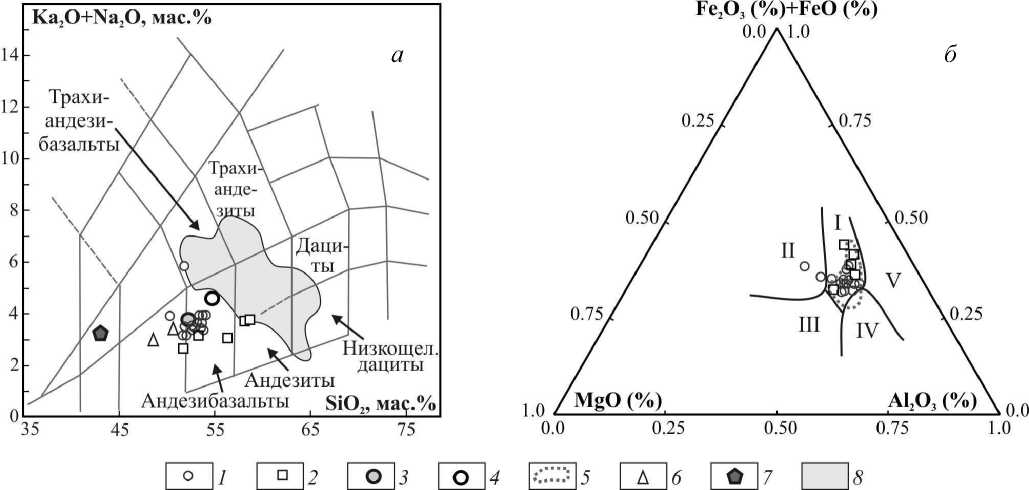

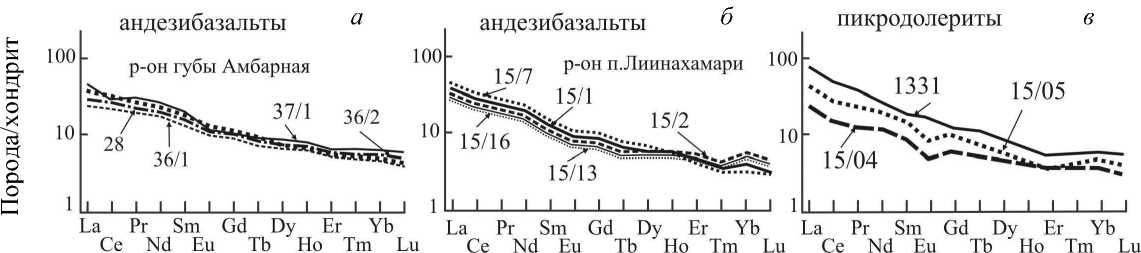

Все изученные породы дайковых комплексов характеризуются широким спектром химического состава – от ультраосновного до среднеосновного. При этом cоставы даек кварцевых долеритов образуют весьма гомогенную группу, которая на диаграмме TAS (рис. 4, а ) по большей части находится в поле андезибазальтов, а на диаграмме Пирса (рис. 4, б ) – в поле анализов для континентальных базальтов. При этом точки анализов кварцевых долеритов близки к полю пород первой вулканогенной толщи Печенгской структуры (маярвинской свиты) (рис. 4, б ). Небольшие отличия установлены для редких наклонных даек с сульфидами (табл. 1, проба 1337/1). Для кварцевых долеритов типичным являются небольшие колебания MgO (4–7 мас.%), низкие концентрации Cr (10–50 ppm) и умеренные – Y, Zr, REE. Установлены слабо фракционированные спектры ТРЗЭ (Gd/Yb) n (не более 1,6) на фоне заметного обогащения (La/Sm) n = 2,6–2,9 с незначительной отрицательной Eu-аномалией (0,8–0,9) и фракционирования (La/Yb) n = 5,1–5,8 (рис. 5).

Рис. 4. Положение составов дайковых комплексов северного обрамления Печенгской структуры на диаграммах TAS (а) [17] и Пирса (б) [18]: 1, 2 – андезибазальты (2,3 млрд лет): узел губы Амбарная (1); узел района Лиинахамари (2); 3–5 – вулканиты маярвинской свиты: средние составы указаны на диаграмме (а) (3 – базальты, 4 – андезибазальты) [15]; 5 – поле фигуративных точек анализов показано на диаграмме (б) [19]; 6 – пикродолериты (2,2 млрд лет); 7 – проба 1 331 (1,96 млрд лет); 8 – поле вулканитов сариолийского возраста (2,4 млрд лет) Северной Карелии [20]. Поля вулканитов представлены на диаграмме (б): I – внутриконтинентальные;

II – океанических островов; III – срединных хребтов; IV – вулканических дуг; V – зон спрединга

Fig. 4. The position of compositions of dyke complexes of the Northern frame of the Pechenga structure in the diagrams TAS [17] (a) and Pierce [18] (б): 1, 2 – andesibasalts (2.3 Ma): Ambarny node (1); node Liinakhamari (2); 3–5 – volcanites of Mayarvinskaya suite: average composition are shown in (a) (3 – basalts; 4 – andesibasalts) [15]; 5 – field of figurative points of the analysis is shown in (б) [19]; 6 – picrodolerites (2.2 Ga); 7 – sample 1 331 (1.96 Ga); 8 – field of volcanic rocks of sarioly age (2.4 Ga), North Karelia of [20]. Fields of volcanic rocks are presented in the diagram (б): I – intracontinental;

II – oceanic islands; III – mid-ridge; IV – volcanic arcs; V – spreading zones

Рис. 5. Распределение РЗЭ для кварцевых долеритов из даек (а, б) и пикродолеритов из силлов (в) Fig. 5. Distribution of REE for quartz dolerite from the dikes (a, б) and picrodolerite from the sills (в)

Породы обогащены Rb, Ba, K, обеднены Nb, Ti, имеют низкие отношения Sr/Y = 11–13. Составы дайковых пород участков пос. Лиинахамари и губы Амбарная различаются по содержанию V, Cr, Ni, Sr, Zr, что может свидетельствовать о некоторой разнице условий образования, а именно о глубине кристаллизации. Пикродолериты (табл. 1, анализы 10, 11) по содержанию большинства компонентов хорошо коррелируются с метагаббро из силлов, залегающих в разрезе маярвинской свиты Печенгской структуры [6; 7], а ферропикриты (табл. 1, анализ 12) по высокому содержанию TiO 2 и Fe 3 O 4 близки к оливиновым габбро нясюккского комплекса [11].

Таблица 1. Представительные анализы кварцевых долеритов и пикродолеритов (мас.%, ppm)

Table 1. Representative analyses of quartz dolerites and picrodolerites (wt.%, ppm)

|

Номер анализа |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

Проба |

1 328 |

1 336/1 |

1 336/2 |

1 337/1 |

15/01 |

15/02 |

15/07 |

15/13 |

15/16 |

15/4 |

15/5 |

1331 |

|

SiO 2 |

54,00 |

53,31 |

52,57 |

54,61 |

58,54 |

58,74 |

56,49 |

52,03 |

54,47 |

51,27 |

50,67 |

43,21 |

|

TiO 2 |

0,76 |

0,73 |

0,71 |

0,77 |

1,17 |

1,17 |

1,05 |

0,79 |

0,89 |

0,86 |

0,86 |

2,97 |

|

Al 2 O 3 |

14,74 |

15,93 |

14,33 |

14,22 |

13,17 |

13,18 |

12,80 |

15,52 |

14,96 |

15,54 |

14,36 |

13,49 |

|

Fe 2 O 3 |

3,29 |

3,16 |

4,36 |

1,60 |

2,51 |

2,56 |

2,15 |

2,43 |

2,86 |

1,87 |

2,75 |

7,83 |

|

FeO |

7,21 |

6,74 |

5,97 |

8,40 |

8,11 |

8,04 |

9,82 |

6,93 |

7,06 |

7,81 |

6,82 |

7,56 |

|

MnO |

0,17 |

0,17 |

0,21 |

0,17 |

0,14 |

0,14 |

0,18 |

0,16 |

0,16 |

0,17 |

0,17 |

0,20 |

|

MgO |

5,13 |

5,22 |

5,66 |

5,30 |

4,28 |

4,05 |

4,76 |

7,41 |

5,50 |

7,22 |

9,37 |

7,84 |

|

CaO |

9,11 |

9,35 |

9,39 |

8,98 |

6,42 |

6,49 |

8,35 |

10,32 |

9,30 |

9,71 |

10,03 |

5,57 |

|

K 2 O |

0,92 |

0,77 |

0,81 |

0,95 |

0,80 |

0,76 |

0,79 |

0,61 |

0,85 |

1,18 |

0,71 |

1,10 |

|

Na 2 O |

2,63 |

2,69 |

2,24 |

2,54 |

2,77 |

2,80 |

2,18 |

1,96 |

2,53 |

2,23 |

1,95 |

2,22 |

|

P 2 O 5 |

0,16 |

0,15 |

0,16 |

0,16 |

0,18 |

0,18 |

0,12 |

0,09 |

0,11 |

0,10 |

0,10 |

0,38 |

|

П.п.п. |

1,06 |

1,04 |

2,94 |

1,82 |

1,53 |

1,49 |

1,00 |

0,99 |

0,52 |

1,18 |

1,45 |

6,79 |

|

Суммa |

99,18 |

99,26 |

99,35 |

99,52 |

99,61 |

99,60 |

99,68 |

99,23 |

99,22 |

99,14 |

99,24 |

99,16 |

|

V |

198 |

190 |

204 |

195 |

19 |

19 |

32 |

33 |

32 |

211 |

209 |

331 |

|

Cr |

14 |

23 |

52 |

44 |

193 |

191 |

268 |

211 |

240 |

218 |

450 |

89 |

|

Co |

46 |

43 |

43 |

43 |

46 |

32 |

57 |

55 |

32 |

43 |

45 |

72 |

|

Ni |

113 |

126 |

110 |

114 |

47 |

47 |

44 |

45 |

43 |

121 |

172 |

235 |

|

Zn |

84 |

80 |

95 |

87 |

75 |

97 |

110 |

92 |

101 |

- |

- |

121 |

|

Rb |

24 |

20 |

25 |

28 |

29 |

29 |

27 |

14,3 |

22 |

36 |

21 |

31 |

|

Sr |

223 |

208 |

210 |

220 |

419 |

408 |

238 |

232 |

250 |

212 |

201 |

506 |

|

Y |

17 |

16 |

18 |

18 |

15,0 |

15,1 |

18,4 |

13,5 |

16,5 |

16,1 |

15,1 |

26 |

|

Zr |

90 |

78 |

84 |

93 |

127 |

122 |

100 |

67 |

81 |

69 |

67 |

259 |

|

Nb |

4,8 |

4,7 |

4,6 |

5,2 |

8,2 |

7,4 |

5,2 |

3,1 |

4,0 |

4,7 |

4,3 |

26 |

|

Ba |

324 |

287 |

306 |

342 |

455 |

390 |

335 |

256 |

301 |

365 |

248 |

452 |

|

La |

14,9 |

12 |

12,7 |

14,9 |

20 |

18,8 |

15,9 |

10,6 |

14,6 |

10,6 |

10,3 |

33 |

|

Ce |

31 |

25 |

26 |

30 |

42 |

40 |

32 |

22 |

31 |

22 |

21 |

75 |

|

Pr |

3,8 |

3,2 |

3,4 |

3,8 |

5,5 |

5,4 |

4,2 |

2,9 |

4,1 |

3,2 |

2,9 |

10,3 |

|

Nd |

15,1 |

12,9 |

14 |

15,3 |

22 |

20 |

16,7 |

11,9 |

15,9 |

11,9 |

11,2 |

44 |

|

Sm |

3,17 |

2,76 |

3,04 |

3,2 |

4,17 |

4,04 |

3,53 |

2,49 |

3,21 |

2,74 |

2,62 |

9,5 |

|

Eu |

0,99 |

0,84 |

0,9 |

0,93 |

1,19 |

1,17 |

1,00 |

0,78 |

0,94 |

0,82 |

0,79 |

2,93 |

|

Gd |

3,39 |

2,84 |

3,28 |

3,32 |

3,98 |

3,78 |

3,62 |

2,52 |

3,15 |

3,11 |

2,90 |

8,63 |

|

Tb |

0,52 |

0,46 |

0,51 |

0,52 |

0,55 |

0,53 |

0,55 |

0,40 |

0,49 |

0,44 |

0,41 |

1,23 |

|

Dy |

3,09 |

2,84 |

3,17 |

3,15 |

3,25 |

3,02 |

3,66 |

2,62 |

3,01 |

2,82 |

2,89 |

6,12 |

|

Ho |

0,64 |

0,59 |

0,66 |

0,67 |

0,59 |

0,62 |

0,74 |

0,55 |

0,65 |

0,66 |

0,64 |

1,07 |

|

Er |

1,88 |

1,74 |

1,95 |

1,88 |

1,53 |

1,51 |

2,04 |

1,57 |

1,85 |

1,67 |

1,59 |

2,74 |

|

Tm |

0,26 |

0,24 |

0,28 |

0,29 |

0,21 |

0,22 |

0,31 |

0,24 |

0,28 |

0,27 |

0,27 |

0,35 |

|

Yb |

1,73 |

1,59 |

1,63 |

1,85 |

1,40 |

1,41 |

2,03 |

1,60 |

1,82 |

1,68 |

1,68 |

2,25 |

|

Lu |

0,26 |

0,25 |

0,27 |

0,28 |

0,20 |

0,20 |

0,30 |

0,24 |

0,26 |

0,25 |

0,24 |

0,32 |

|

Hf |

3,11 |

1,93 |

2,18 |

2,28 |

3,42 |

3,26 |

2,80 |

1,87 |

2,43 |

2,01 |

2,07 |

6,78 |

|

Tl |

0,16 |

0,14 |

0,14 |

0,19 |

0,15 |

0,14 |

0,13 |

0,08 |

0,14 |

0,2 |

0,11 |

0,13 |

|

Th |

2,35 |

1,67 |

1,75 |

2,41 |

2,88 |

2,87 |

2,62 |

1,44 |

2,50 |

1,87 |

1,79 |

2,3 |

|

U |

0,59 |

0,35 |

0,39 |

0,52 |

0,54 |

0,52 |

0,59 |

0,30 |

0,56 |

0,35 |

0,34 |

0,57 |

|

Pb |

5,13 |

4,57 |

4,39 |

5,18 |

7,5 |

7,7 |

5,2 |

3,9 |

5,1 |

4,2 |

4,0 |

9,21 |

|

Eu/Eu* |

0,9 |

0,9 |

0,87 |

0,86 |

0,88 |

0,9 |

0,85 |

0,94 |

0,9 |

0,85 |

0,85 |

0,89 |

|

(La/Yb) n |

5,8 |

5,1 |

5,3 |

5,4 |

9,6 |

9 |

5,3 |

4,5 |

5,4 |

4,2 |

4,1 |

10 |

Примечание: 1–9 – кварцевые долериты; 10–11 – пикродолериты из силла; 12 – ферропикрит; 1–4, 12 – район губы Амбарная; 5–11 – район пос. Лиинахамари.

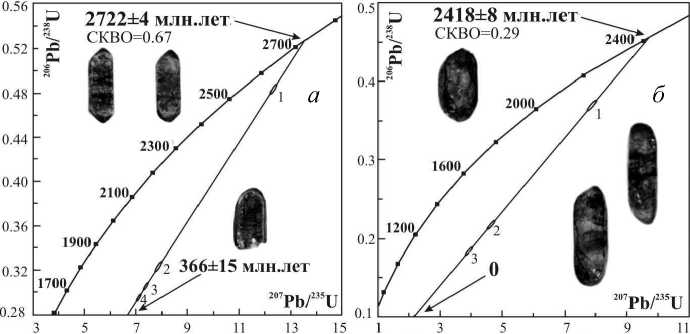

U-Pb(ID-TIMS)-изотопный анализ циркона

Для изотопных исследований кварцевых долеритов была выбрана крупная дайка, расположенная 69º39′58.16″ С и 31º39′57.63″ В (рис. 3, точка 36). В ее центральной части была отобрана проба 1336/1 весом 15 кг, из которой были выделены две популяции циркона. Первая популяция представлена призматическими кристаллами водянопрозрачного цвета (поверхность не корродированна, блеск стеклянный; средние размеры 0,140×0,07 мм, Ку-2; масса среднего кристалла 2,7× 10–6г), вторая представлена изометрическими кристаллами молочного цвета (зерна полупрозрачные, поверхность не корродированна, блеск стеклянный; средние размеры 0,105 × 0,105 мм, Ку-1; масса среднего кристалла 4,6 × 10–6г). Из ксенолитов (мощностью до 5 м) указанной дайки были взяты для изучения пробы гранитов и плагиогранитов, содержащих по три вида цирконов, близких по морфологии, отсутствию зональности и различных дефектов и различающихся по цвету (оранжевые, молочно-белые и светло-коричневые в плагиогранитах, коричневые, светло-желтые и молочные в гранитах). Полученные результаты приведены в табл. 2, 3 и на рис. 6. В пробе 1 336/1 координаты точек циркона имеют близконкордантное значение 2304 ± 1 млн лет (рис. 6, в). Нижнее пересечение дискордии с конкордией равно нулю, что соответствует современным потерям Pb. Полученные данные позволяют надежно коррелировать изученную дайку с дайками пос. Лиинахамари [12] и андезибазальтовыми вулканитами маярвинской свиты U-Pb-возрастом 2340 ± 3 млн лет [10].

Таблица 2. Изотопные U-Pb-данные по единичным зернам с использованием трассера 205 Pb для циркона из кварцевого долерита (проба 1 336/1)

Table 2. Isotope U-Pb single grains data with 205 Pb-tracer for zircon from quartz dolerite (sample 1 336/1)

|

.с ~с |

(й й m ^ сз я |

Содержание, ppm |

Изотопное отношение* |

Возраст, млн лет** |

ч |

||||||

|

Pb |

U |

D ri -н р £ |

D ri -н р |

D сч -н |

D сч -н р |

D сч -н р |

D сч -н |

||||

|

1 |

0,036 |

49,79 |

197,0 |

1 243,40 |

0,430±0,005 |

8,691±0,11 |

0,1464±0,01 |

2300±3 |

2302±3 |

2304±3 |

0,2 |

|

2 |

0,060 |

40,25 |

102,1 |

1 043,40 |

0,419±0,006 |

8,465±0,13 |

0,1464±0,01 |

2258±3 |

2282±3 |

2304±3 |

2,0 |

Примечания: * Все отношения скорректированы на холостое загрязнение 1 пг для Pb, 10 пг для U и масс-дискриминацию 0,12 ± 0,04 %. **Коррекция на примесь обыкновенного свинца определена исходя из возраста согласно модели, указанной в работе [21]. Дис. – дискордантность по осям U/Pb.

Таблица 3. Изотопные U-Pb-данные для циркона из гранитов (проба 1 336/6, п. 1–3) и плагиогранитов (проба 1 366, п. 4–6)

Table 3. Isotopic U-Pb data for zircon from granites (sample 1 336/6, line 1 – 3) and plagiogranites (sample 1 366, line 4 – 6)

|

№ п/п |

Навеска, мг |

Содержание, ppm |

Изотопный состав свинца* |

Изотопное отношение и возраст, млн лет** |

Rho |

|||||

|

Pb |

U |

206 Pb 204 Pb |

206 Pb 207 Pb |

206 Pb 208 Pb |

207 Pb 235 U |

206 Pb 238 U |

207 Pb 206 Pb |

|||

|

1 |

0,10 |

79,0 |

181,0 |

1381 |

5,2698 |

7,5521 |

7,95998 |

0,368839 |

2418 |

0,96 |

|

2 |

0,16 |

49,8 |

197,0 |

1243 |

6,3805 |

5,6340 |

4,38826 |

0,217437 |

2304 |

0,99 |

|

3 |

0,10 |

68,8 |

320,2 |

979 |

5,2655 |

7,5261 |

3,91334 |

0,181335 |

2418 |

0,96 |

|

4 |

0,30 |

105,6 |

309,9 |

2039 |

5,4642 |

22,160 |

7,81796 |

0,320358 |

2625 |

0,99 |

|

5 |

0,30 |

243,3 |

754,8 |

3045 |

5,5587 |

25,201 |

7,41447 |

0,305805 |

2614 |

0,99 |

|

6 |

0,20 |

168,4 |

544,9 |

2639 |

5,5908 |

25,393 |

7,04491 |

0,293347 |

2598 |

0,99 |

Примечания: *Все отношения скорректированы на холостое загрязнение 0,08 нг для Pb, 0,04 нг для U и масс-дискриминацию 0,12 ± 0,04 %.**Коррекция на примесь обыкновенного свинца произведена исходя из возраста согласно модели, указанной в работе [15]. Rho – коэффициент корреляции по осям.

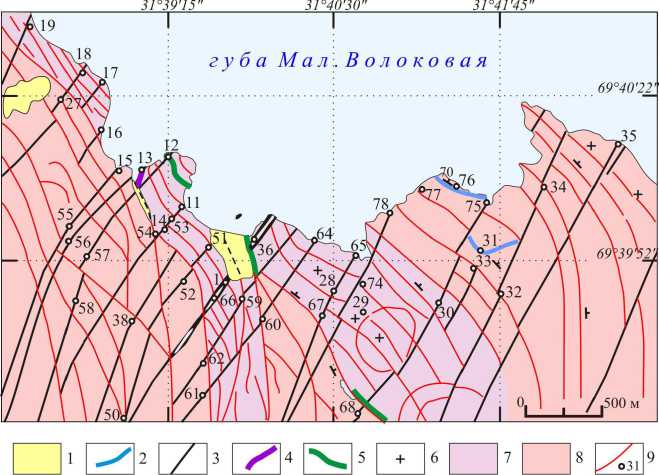

Рис. 6. U-Pb-диаграммы с конкордией: а – для плагиогранитов (проба 1 366); б – гранитов (проба 1 336/6); в – кварцевых долеритов (проба 1 336/1)

Fig. 6. Concord U-Pb diagrams: a – for plagiogranites (sample 1 366); б – granites (sample 1 336/6);

в – quartz dolerites (sample 1 336/1)

Изотопный U-Pb-возраст плагиогранитов (проба 1 336) равен 2722 ± 4 млн лет, СКВО = 0,67 (рис. 6, а). Эти данные близки значениям, характеризующим чарнокит-энлербитовые комплексы Мурманского и Центрально-Кольского блоков, но моложе возраста гранито-гнейсов этих структур [5]. Нижнее пересечение дает возраст 366 ± 15 млн лет, что соотносится с возрастом формирования интрузий Кольской щелочной провинции. Возраст гранитов оказался еще моложе – 2418 ± 8 млн лет, СКВО = 0,29 (рис. 6, б). По-видимому, они формировались в период внедрения расслоенных интрузий под влиянием тепла сумийского плюма. Плагиогранит возрастом 2722 ± 4 млн лет в соответствии с данными Sm-Nd-анализа его валовой пробы (табл. 4, проба 1 366) имеет εNd = +3,77. Модельный Sm-Nd-возраст протолита составляет 2738 млн лет, что близко к времени формирования самой породы. Высокое положительное значение величины εNd, близкое к значениям деплетированной мантии (DM), свидетельствует о происхождении породы из обедненного мантийного источника, не контаминированного веществом континентальной коры, что типично для серых гнейсов. Возраст плагиогранитов согласуется с данными изучения детритовых цирконов из базальной толщи Урагубско-Титовского зеленокаменного пояса [11]. Граниты из ксенолитов возрастом 2418 ± 8 млн лет (проба 1336/6) характеризуются εNd = –0,36. Это указывает на формирование пород из более обогащенного источника по сравнению с хондритовым резервуаром CHUR. Модельный Sm-Nd-возраст протолита составляет около 2744 млн лет. Кварцевые долериты возрастом 2304 ± 1 млн лет (проба 1 336/1) имеют значение εNd = –1,12 и модельный Sm-Nd-возраст протолита, равный 2838 млн лет. Отрицательное значение εNd указывает на его формирование из обогащенного мантийного источника или на наличие значительной доли корового компонента.

Таблица 5. Изотопные Sm-Nd-данные для кварцевых долеритов из дайки 1336 и гранитов из ее ксенолитов Table 5. Sm-Nd isotopic data for quartz dolerites from dike 1 336 and granites from its xenoliths

|

Номер образца |

Порода |

Возраст, млн лет |

Sm ppm |

Nd ppm |

147 Sm/ 144 Nd |

143 Nd/ 144 Nd |

E(0) |

E(T) |

T(DM) |

T(DM-2) |

|

1 336/6 |

Гранит |

2 418 |

1,33 |

8,51 |

0,0942 |

0,510989 ± 8 |

–32,01 |

–0,36 |

2 744 |

2834 |

|

1 366 |

Плагиогранит |

2722 |

0,46 |

3,15 |

0,0887 |

0,510894 ± 14 |

–33,86 |

3,77 |

2738 |

2743 |

|

1 336/1 |

Кварцевый долерит |

2 304 |

2,77 |

13,27 |

0,1261 |

0,511511 ± 6 |

–21,83 |

–1,12 |

2838 |

2804 |

Результаты и обсуждение

В начале палеопротерозойского этапа произошло синхронное внедрение даек габбро-норитового комплекса и расслоенных интрузий перидотит-пироксенит-габбро-норитовой формации, включая интрузию горы Генеральская. Исходя из анализа геологических данных и изотопного U-Pb-возраста циркона и бадделеита, а также Sm-Nd-анализа, в пределах Кольско-Лапландско-Карельской провинции Фенноскандинавского щита выделяются две группы расслоенных интрузий [6; 11; 22; 23]. Интрузии Кольской группы возрастом 2525–2485 млн лет сформировались до заложения Печенгско-Варзугского пояса и являются предрифтогенными. Интрузии Лапландско-Карельской группы возрастом 2450–2430 млн лет расположены на территориях Центральной и Северной Финляндии и Карелии. Внедрение интрузий этой группы произошло уже в рифтогенных условиях на фоне интенсивного основного (базальты) и среднекислого (андезибазальты, дациты, риолиты) вулканизма. Здесь же широко развиты комагматические дайковые комплексы габбро-норитов, которые также образуют две возрастные группы. Известные данные могут свидетельствовать о сдвиге центра магматической активности и расширении области его развития на начальном этапе формирования Печенгско-Варзугского палеорифта. Формирование рифтовой системы карелид, состоящей из нескольких сдвиговых зон, в которых формировались троги пулл-апартного типа, выполненные бимодальной серией с подчиненным количеством осадков, прочно ассоциируются с сумийским плюмовым событием в восточной части Балтийского щита. Проекция этого плюма на современную поверхность образует овал 550×950 км, вытянутый в северо-западном направлении в современных координатах [2; 6]. Максимальная мощность сумийских вулканитов отмечается в пределах восточной части Имандра-Варзугской структуры и Ветреном Поясе с постепенным их уменьшением в направлении на северо-запад (рис. 7). Граница этого плюма могла находиться в районе Печенгской структуры, где расположен массив горы Генеральская, а вулканиты этого возраста отсутствуют. Только на рубеже 2,3 млрд лет началось формирование андезибазальтов маярвинской свиты и даек кварцевых долеритов. Вулканиты маярвинской свиты Северо-Печенгской зоны, представленные преимущественно андезибазальтами, располагаются на тройной диаграмме Пирса в поле внутриконтинентальных пород (рис. 4, б ), что согласуется с геологическими наблюдениями, так как базальная терригенная толща, перекрывающая денудационную поверхность расслоенной интрузии горы Генеральская, выклинивается на территорию Северной Норвегии, и лавы андезибазальтов непосредственно залегают на архейских породах тоналит-трондьемит-гранодиоритового комплекса. При этом андезибазальты маярвинской свиты, так же как и породы из даек кварцевых долеритов, заметно отличаются от сариолийских (2,4 млрд лет) андезитов Северной Карелии, тем самым подтвеждается эволюционное развитие магматизма (рис. 4, а ).

В это же время на рубеже 2,3 млрд лет на территориии Карелии и Финляндии формировались дайковые рои исключительно базальтового состава [24]. По-видимому, толщи вулканитов Печенгской структуры и дайки роя Лиинахамари – Амбарная губа формировались в краевой части "отмирающего" сумийского плюма на участке пропагации палеопротерозойской рифтогенной системы (рис. 7). Проявление пород андезибазальтовых вулканитов можно связать с пропагацией главной рифтовой системы карелид. Именно в зоне пропагации отмечаются повышенные напряжения, что и отразилось на геохимической специализации андезибазальтовых магм, обогащенных литофильными элементами. Это сближает их по составу с андезитами – характерными образованиями современных субдукционных зон.

Пологие дайки пикродолеритов (2,2 млрд лет), развитые на площади от Баренцева моря до Онежского озера, отражают принципиально другой этап регионального корового растяжения. Это отразилось на их минеральном и химическом составе, где главным кумулусным минералом является оливин. Они сопоставимы по составу с силлами габброидов, залегающих в пределах Печенгской структуры, но вулканические аналоги не известны, что говорит об уникальности геологического события возрастом 2,2 млрд лет. Их внедрение могло отражать краткосрочное изменение геодинамической обстановки в восточной Фенноскандии (предположительно конвергентного характера). Вероятно, на этом же рубеже сопряженно формировались и надвиго-взбросовые внутриформационные структуры Печенгской впадины [1]. Следующий этап магматизма (2,2–1,94 млрд лет) связан с мантийным плюмом, который обусловил появление принципиально разных по составу вулканитов – MORB-базальтов и ферропикритов. Они перемежаются в разрезах заполярнинской и матерской свит Печенгской структуры и в западной части Имандра-Варзугской, тогда как в пределах структур, расположенных на территории Карелии и Финляндии, ферропикриты полностью отсутствуют [6]. Наличие MORB-базальтов свидетельствует о значительном разрыве коры в корневых частях палеорифтовой системы, а проявления ферропикритов с высокими содержаниями LREE – о метасоматозе в более глубинном мантийном источнике.

Рис. 7. Геологическая схема восточной части Фенноскандинавского щита (составлена Е. Н. Тереховым): 1 – будущие палеопротерозойские образования (производные ятулий-людиковского плюма, 2,3–1,9 млрд лет): вулканиты троговых структур [Печенгская (5), Карасьёк – Салла – Куолоярви (6)] (а); дайковые рои [Лиинахамари (Л), Центрально-Карельский (ЦК), 2,3 млрд лет] (б); 2 – троги сумийского возраста (2,5–2,4 млрд лет): Имандра-Варзугский (1); Ветреного Пояса (2); Лехтинско-Шомбозерский (3); Северо-Карельский (4);

-

3 – Кейвская структура; 4 – расслоенные интрузии (2,5–2,45 млрд лет): Бураковско-Монастырский (БМ), Федорово-Панский плутон (ФП), Кивакка – Кундозеро (КК), группа Кеми (КМ), Главный Хребет и Мончеплутон (ГХ), гора Генеральская (Г), Койтелайнен (К); 5 – главный сдвиг, зона будущего раздвига; 6 – путь пропагации главного сдвига в период 2,3–1,9 млрд лет; 7 – проекция на поверхность сумийского плюма, его центр и направление смещения нового плюма; 8 – архейский фундамент; 9 – контур сумийского плюма Fig. 7. Geological scheme of the Eastern part of the Fennoscandian Shield, 2.3 Ga (compiled by E. N. Terekhov):

-

1 – future Paleoproterozoic formations (derivatives of Jatulian-lyudikovskogo plume, 2.3–1.9 Ga): the volcanic rocks of the trough structures [Pechenga (5), Karasjk – Salla – Kuolajarvi (6)] (a); dike swarms [Liinakhamari (Л), Central-Karelian (ЦК), 2.3 Ga] (b); 2 – troughs of Sumi age (2.5–2.4 Ga): Imandra-Varsuga (1); Windy Belt (2); Lahtinsko-Shombazersky (3); North Karelia (4); 3 – Keave structure; 4 – layered intrusions (2.5–2.45 Ga): Burakovsky-Monastery (БМ), Fedorovo-Pansky massiv (ФП), Kivakka – Kundozero (KK), Kemi group (KM), Main Ridge and Monchepluton (ГХ), General'skaya Mountain (Г), Koitelainen (K); 5 – main shear zone of the future rending; 6 – way of prolongation of the main struke-slipe in the period 2.3–1.9 Ga; 7 – projection on the surface sumi plume, its center and the direction of the offset of the new plume;

-

8 – Archaean basement; 9 – contour of sumi plume

Современное месторасположение тех или иных дайковых комплексов и вмещающих их пород рамы является интегральным результатом различных кинематических процессов, идентификация которых не всегда бывает однозначной. В первую очередь это касается механизма и времени вывода разноглубинных комплексов на единый эрозионный уровень. Причем одновозрастные дайковые комплексы, имеющие различную степень метаморфизма, могут рассматриваться как разноглубинные образования. Многими исследователями отмечается, что дайки при приближении к Печенгской структуре становятся более метаморфизованными, вплоть до появления друзитовых структур, т. е. можно предположить, что они находились на глубине 15–20 км. Гранулиты участка пос. Лиинахамари практически до рубежа 2,3 млрд лет (время формирования конгломератов в основании Печенгской структуры) не были на поверхности Земли. Дайки кварцевых долеритов этого участка изменены в большей степени, чем аналогичные разности Мурманского блока, т. е. этот участок земной коры находился на большей глубине. При этом пологие дайки пикродолеритов возрастом 2,2 млрд лет, расположенные в пределах этого блока, как показывают исследования [1], в период своего становления уже были вблизи поверхности Земли. Тогда как дайки и соответственно породы их рамы в обрамлении Печенгской структуры по крайней мере до рубежа 1,95 млрд лет находились на глубине. Пикродолериты возрастом 2,2 млрд лет, как и вулканиты куэтсярвинской свиты, относятся к типичным рифтовым образованиям, отражая коренную перестройку эндогенных режимов, охватившую весь регион от Баренцева моря до Онежского озера.

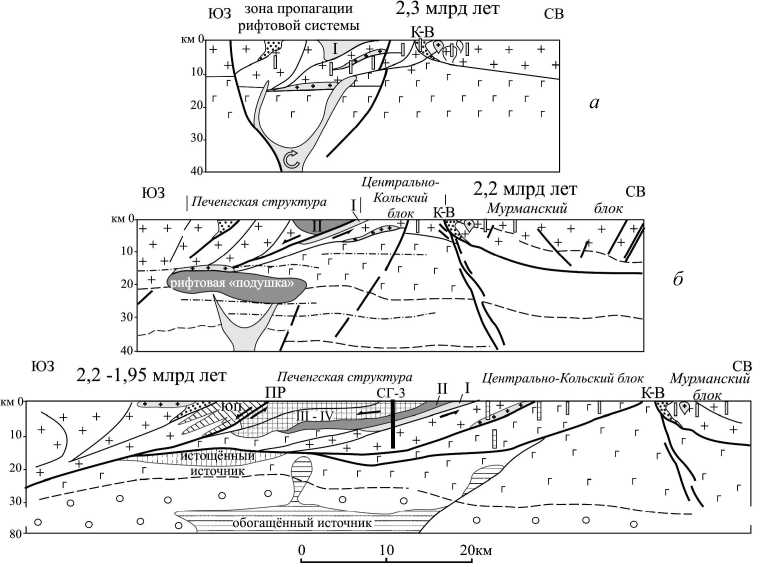

Все современные геолого-геофизические данные указывают на то, что Печенгская структура представляет собой ассиметричный полуграбен, в котором с севера на юг наблюдается омоложение слагающих его вулканогенно-осадочных комплексов от 2,3 до 1,9 млрд лет (рис. 8). Формирование подобных структур в настоящее время связывается с серией пологих сбросов с последовательным смещением главного сброса и появлением нового лежачего крыла, где происходит эксгумация глубинных пород и их метасоматическая переработка и фиксируются надвиговые парагенезы.

Рис. 8. Этапы эволюции Печенгской структуры (разрез): А – пропагации рифтовой системы; Б – континентального рифта; В – субокеанического рифта с разрывом кислой коры (схема составлена Е. Н. Тереховым):

-

1 – пороярвинская и ансемйокская серии Южной Печенги: 2 – пильгуярвинская и колосйокская серии;

3 – куэтсярвинская свита; 4 – маярвинская свита и ее магматические источники (для 3 и 4);

5–6 – комплекс зеленокаменных поясов: супракрустальные породы (5), серые гнейсы, амфиболиты, гранитоиды верхней коры (6); 7 – гранулиты нижней и средней коры; 8 – верхняя мантия; 9 – протерозойские граниты; 10 – нясюккские дайки ферропикритов (1,96 млрд лет); 11 – дайки кварцевых долеритов (2,3 млрд лет); 12–13 – предполагаемые магматические очаги (1,95–2,0 млрд лет): нижнекоровый толеитовый (12); мантийный ферропикритовый (13); 14 – основные разломы; 15 – геофизические разделы; 16 – Кольская сверхглубокая скважина СГ-3. Тектонические зоны: Колмозеро – Воронья (К-В), Порьиташский разлом (ПР) Fig. 8. The stages of evolution of the Pechenga structure (section): A – the prolongation of the rift system, Б – continental rift, В – the sub-oceanic rift with sour crust break (compiled by E. N. Terekhov): 1 – porojrvinskaya and ancemiokka series of the southern Pechenga: 2 – philguarantee and kolosinska series; 3 – kyetsarvinska suite; 4 – mayarwinska sweet and their magmatic sources (3 and 4); 5–6 – complex of greenstone belts: supracrustal rocks (5), grey gneisses, amphibolites, granitoids of the upper crust (6); 7 – granulites of the lower and middle crust; 8 – upper mantle; 9 – Proterozoic granite;

-

10 – Nyasyukka dikes of ferropicrites (1.96 Ga); 11 – dikes of quartz dolerites (2.3 Ga); expected magmatic focus with the age of 1.95–2.0 Ga: lower-crust toleite (12) and mantle ferropicrite (13); 14 – main faults; 15 – geophysical boundaries;

16 – Kola superdeep hole SG-3. Tectonic zones: Kolmozero – Voronya (К-В), Poritsky Fault (ПР)

Заключение

На основе результатов исследования цирконов определен возраст даек кварцевых долеритов, составляющий 2,3 млрд лет. Данный возраст подтверждается геологическими наблюдениями, в ходе которых установлено, что кварцевые долериты прорывают дайки габбро-норитов (2,5–2,45 млрд лет), расслоенную интрузию (2,5 млрд лет), метасоматические граниты (2,42 млрд лет) и секутся силлоподобными дайками возрастом 2,2 млрд лет.

Дайки кварцевых долеритов роя пос. Лиинахамари – губа Амбарная и вулканиты маярвинской свиты Печенгской структуры образовывались в краевой части "отмирающего" сумийского плюма, на участке пропагации палеопротерозойской рифтогенной системы. Формирование роя даек устойчивой северо-восточной ориентировки происходило к северу от Печенгской структуры в объеме динамического влияния шовных зон Колмозеро – Воронья и Порьиташского разлома, для которых во временном интервале 2,3–2,2 млрд лет восстанавливается левосдвиговая кинематика. Последняя сменилась к рубежу 2,2 млрд лет обстановкой левосторонней транспрессии [1], обусловившей проявление на рассматриваемой территории системы надвиговых структур и формирование пологих даек пикродолеритового состава в лежачем крыле полого сброса, контролирующего "океаническое" развитие Печенгского рифта и эксгумацию гранулитов.

Обстановка сжатия, существующая в зонах пропагации рифтовых систем, может контролировать геохимическую специализацию андезибазальтовых магм в палеопротерозое, а обогащение литофильными элементами сближает их по составу с андезитами – характерными образованиями зон современной субдукции.

Исследования выполнены в рамках государственных заданий ГИН РАН № 0135-2016-0012, ИФЗ РАН № 0120-135-55-11 при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 17-05-00592 и 18-05-00485) и программы президиума РАН № 19, проект № 0135-2018-0040.

Список литературы Особенности дайкового магматизма в северном обрамлении Печенгской структуры

- Морозов Ю. А., Галыбин А. Н., Мухамедиев Ш. А., Смульская А. И. Тектонический и геомеханический контроль размещения даек и силлоподобных тел в северо-западной части Кольского полуострова//Геотектоника. 2017. № 3. С. 28-60. DOI: https://doi.org/10.7868/s0016853x17030079.

- Терехов Е. Н., Морозов Ю. А., Смолькин В. Ф., Баянова Т. Б., Щербакова Т. Ф. О проявлении дайкового магматизма андезит-базальтового состава в палеопротерозойской рифтогенной системе Кольского кратона (Балтийский щит)//Доклады Академии наук. 2018. Т. 479, № 3. С. 302-308.

- Окина О. И., Ляпунов С. М., Дубенский А. С., Шешуков В. С., Горбунов А. В. . Обеспечение достоверности результатов микроэлементного анализа горных пород методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS)//Бюллетень московского общества испытателей природы. Отдел геологический. 2017. Т. 92, № 5. С. 93-100.

- Krogh T. E. A low-contamination method for hydrothermal decomposition of zircon and extraction of U and Pb for isotopic age determinations//Geochimica et Cosmochimica Acta. 1973. V. 37, Iss. 5. P. 485-494. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(73)90213-5.

- Баянова Т. Б. Возраст реперных геологических комплексов Кольского региона и длительность процессов магматизма. СПб.: Наука, 2004. 174 с.

- Смолькин В. Ф., Скуфьин П. К., Митрофанов Ф. П., Мокроусов В. А. Раннепротерозойская Печенгская структура: стратиграфия, вулканизм и седиментогенез//Стратиграфия. Геологическая корреляция. 1996. T. 4, № 1. С. 82-100.

- Смолькин В. Ф., Межеловская С. В., Межеловский А. Д. Детритовые цирконы из базальных терригенных толщ неоархейского и палеопротерозойских поясов восточной части Фенноскандинавского щита. Геодинамические реконструкции//Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2018. № 15. С. 344-347.

- Кольская сверхглубокая. Научные результаты и опыт исследований/под ред. В. П. Орлова, Н. П. Лавёрова. М.: Технонефтегаз, 1998. 260 с.

- Смолькин В. Ф. Магматизм, седиментогенез и геодинамика Печенгской палеорифтогенной структуры = Magmatism, sedimentogenesis and geodynamics of the Pechenga paleorift/под ред. Ф. П. Митрофанова, В. Ф. Смолькина. Апатиты: КНЦ РАН, 1995. 254 с.

- Скуфьин П. К., Баянова Т. Б., Елизаров Д. В., Серов П. А. Новые изотопно-геохимические данные по разрезу вулканитов Печенгской структуры//Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2013. № 10. С. 103-107.

- Smolkin V. F., Hanski E., Huhma H., Fedotov Zh. A. SM-ND and U-PB isotopic study of the Nyasyukka dike complex, Kola Peninsula, Russia//Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2015. № 7. С. 74-84.

- Арзамасцев А. А., Федотов Ж. А., Арзамасцева Л. В. Дайковый магматизм северо-восточной части Балтийского щита. СПб.: Наука, 2009. 383 с.

- Vuollo J., Huhma H. Paleoproterozoic mafic dikes in NE Finland//Precambrian Geology of Finland Key to the Evolution of the Fennoscandian Shield/eds M. Lehtinen, P. A. Nurmi, O. T. Rämö. Elsevier, 2005. P. 195-236. 10.1016/S0166-2635(05)80006-4

- DOI: :10.1016/S0166-2635

- Петров В. П. Метаморфизм раннего протерозоя Балтийского щита = Early proterozoic metamorphism on the Baltic Shield. Апатиты: КНЦ РАН, 1999. 325 c.

- Скуфьин П. К., Яковлев Ю. Н. Геологическое положение и петрогеохимические особенности вулканитов маярвинской, пирттиярвинской и оршоайвинской свит в разрезе Кольской сверхглубокой скважины и в приповерхностной зоне//Вестник МГТУ. 2007. Т. 10, № 2. С. 173-197.

- Волошина З. М., Петров В. П., Каржавин В. К., Федотов Ж. А., Базай А. В. Метаморфизм раннепротерозойских дайковых пород восточного обрамления Печенгской структуры, Кольский полуостров//Записки Российского минералогического общества. 2007. Т. 137, № 3. С. 40-56.

- Igneous Rocks. A Classification and Glossary of Terms. Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks/ed. Le Maitre R. W. New York: Cambridge University Press, 2002. 236 p.

- Pearce J. A., Cann J. R. Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses//Earth and Planetary Science Letters. 1973. V. 19, Iss. 2. P. 290-300 10.1016/0012-821X(73)90129-5

- DOI: :10.1016/0012-821

- Смолькин В. Ф. Коматиитовый и пикритовый магматизм раннего докембрия Балтийского щита. СПб.: Наука, 1992. 272 с.

- Мыскова Т. А., Иванов Н. М., Корсакова М. А., Милькевич Р. И., Пресняков С. Л. . Состав и возраст вулканитов вермасской свиты сариолия Северной Карелии//Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2012. Т. 20, № 1. С. 3-17.

- Stacey J. S., Krames J. D. Approximation of terrestrial lead isotope evolution by a two-stage model//Earth and Planetary Science Letters. 1975. V. 26, Iss. 2. P. 207-221. 10.1016/0012-821X(75)90088-6

- DOI: :10.1016/0012-821

- Amelin Yu. V., Semenov V. S. Nd and Sr isotopic geochemistry of mafic layered intrusions in the eastern Baltic Shield: implications for the evolution of Paleoproterozoic continental mafic magmas//Contributions to Mineralogy and Petrology. 1996. V. 124, Iss. 3-4. P. 255-272

- DOI: 10.1007/s004100050190

- Bayanova T. B., Smolkin V. F., Levkovich N. V., Ryungenen G. I. U-PB age of rocks of the MT. General'skaya Layered Intrusion, Kola Peninsula//Geochemistry International. 1999. V. 37, Iss. 1. P. 1-10.

- Степанова А. В., Сальникова Е. Б., Самсонов А. В., Ларионова Ю. О., Степанов В. С. Проявление внутриплитного магматизма на Карельском кратоне 2,3 млрд лет назад: к проблеме эпохи "эндогенного покоя" в палеопротерозое//Доклады Академии наук. 2014. Т. 457, № 4. С. 460-465.