Особенности деловых и социально-культурных связей в "новом" жилом районе и формирование его предметно-пространственной среды

Автор: Казачинский Владимир Павлович, Хашева Зарема Муратовна, Мещерякова Екатерина Викторовна

Журнал: Научный вестник Южного института менеджмента @vestnik-uim

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 1 (25), 2019 года.

Бесплатный доступ

Установлено, что первичная жилая ячейка (квартира) продолжает оставаться важнейшим элементом формирования деловых и социально-культурных стереотипов. Почти две трети людей проводит свободное время в своих жилых ячейках или в непосредственной близости от них. Существующий уровень предметно-пространственной среды в «новых» жилых районах мало способствует проявлению деловой и социально-культурной активности людей. Для повышения эффективности функционирования «новых» жилых районах особое внимание следует уделять взаимодействию между различными элементами предметно-пространственной среды по мере их развития.

Деловые и социально-культурные функции города, предметно-пространственная среда, "новый" жилой район

Короткий адрес: https://sciup.org/143168180

IDR: 143168180 | УДК: 332я73 | DOI: 10.31775/2305-3100-2019-1-12-18

Текст научной статьи Особенности деловых и социально-культурных связей в "новом" жилом районе и формирование его предметно-пространственной среды

For сitation: Kazachinsky V.P., Khasheva Z.M., Meshcheryakova E.V. Features of business and social and cultural relationships in the «new» residential area and the formation of its subject-spatial environment. Scientific bulletin of the Southern Institute of Management. 2019; (1): 12-18. (In Russ.)

There is no conflict of interests

Примером сложной деловой и социально- лизованных» классово-экономических отношений, культурной системы, является предметно-про- традиций, мирового опыта, современных инженер-странственная городская среда: комплекс «материа- но-технических достижений и творческих идей.

В обществе, строящем новые формы жизни, не следует недооценивать деловую и социальнокультурную активность предметно-пространственной среды. Выявляя в гуще жизненных процессов ростки прогрессивного, нового и обеспечивая предметно-пространственные предпосылки их оптимального развития, можно тем самым активно способствовать материальному и духовному становлению необходимых форм жизни. Подчеркнем особо: не вообще социальную, но именно деловую и социально-культурную обусловленность мы должны учитывать, ибо социальные условия задают лишь главные направления общественного развития, а конкретный характер разнообразных его проявлений определяется деловой культурной системой. В конечном итоге именно культура выступает той общей «плоскостью», обеспечивающей предметно-пространственной среде статус всеобщего контекста предметных форм [1].

Современные противоречия между техникой, экономикой и деловой культурой значительно упрощаются теорией. Слишком большие надежды возлагаются, прежде всего, на интегративную функцию городской среды. Но теоретически вполне оправданная, эта функция города отнюдь не всегда подтверждается практикой: предметно-пространственная среда сама распалась на фрагментарные модели деятельности, сводится к изолированному обслуживанию фирм, организаций и объединений, индивидуальных заказчиков. Преодоление такого дробления предметно-пространственной среды стало необходимым требованием в теории в условиях перехода к комплексному и системному проектированию. Эту проблему на наш взгляд, следует рассматривать как творческую деятельность, включенную в структурообразующие и взаимосвязанные процессы материально-технической и ценовой культуры, которые постоянно и динамично развиваются под влиянием изменений в сфере производства, экономики, требований к сфере обитания, формам отдыха и общения людей [2].

Строительство и расширение новых жилых районов на периферии города повышают значение гармоничного развития городской предметно– пространственной среды с первых этапов ее становления. Исследования процессов урбанизации и практика градостроительства показывают, что полноценная деловая и социально-культурная среда в новом жилом районе не возникает сразу, проходит долгий путь развития. Важную роль в ее становлении играют накопление и использование традиций, преемственность по отношению к сложившимся образцам городской деловой культуры, создание условий для включения жителей в городской образ жизни, общегородские социально-культурные свя- зи, предметно-пространственную среду. Постепенное включение и составляет основное содержание длительного процесса адаптации населения.

Процесс постепенного становления городской среды характерен для всех новых жилых районов, возникающих на свободной от застройки территории. При этом на практике иногда проявляется стремление противопоставить новые жилые районы существующим. Предполагается, что новые городские образования будут функционировать относительно независимо, без груза проблем, присущих, так называемому старому городу [3].

Специфика адаптации населения во вновь складывающейся городской предметно-пространственной среде в новом жилом районе в отличие, например, от условий крупного сложившегося города заключается в том, что эта адаптация и становление самой среды протекают большей частью одновременно. Процесс усложняется еще и тем, что сейчас для Краснодара характерен приток значительной доли сельского населения, которое еще не имеет «стажа» городской жизни и которому поэтому предстоит «освоить» не только среду данного жилого района, но и овладеть вообще навыками городской культуры. Этот процесс объективно закономерен и вытекает из самой природы городской культуры. Он не должен рассматриваться как некое «отклонение от нормы», которое можно быстро ликвидировать путем насыщения новой городской предметно-пространственной среды учреждениями досуга, обслуживания, системой транспорта и т.д.

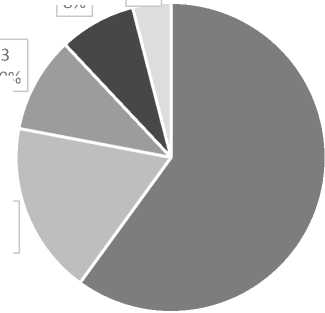

Исследования этих процессов в рамках научно-исследовательской работы «Деловые и социально-культурные функции города и предметно– пространственная среда» (на примере г. Краснодара) проводились авторами работы на примере м-на «Юбилейный», одного из среднестатистических «новых» жилых районов г. Краснодара1. Данные показывают, что около 20% опрошенных до переезда в м-н «Юбилейный» жили в сельских населенных пунктах (станицах, хуторах, деревнях и др.), а еще примерно 20% – в малых и средних городах (Усть-Лабинск, Тимашевск, Лабинск, Анапа, Кропоткин и др.) (рис. 1). В связи с этим представляет большой интерес анализ сферы общения, социальных и деловых контактов, которые играют особую роль в процессе адаптации населения. Именно в этой сфере проявляется действие тех тонких социальнопсихологических механизмов, от которых зависит успешность «вхождения» жителей в складывающееся городское сообщество [4].

4 10%

3 10%

2 20%

1 55%

-

1 – Краснодар и др. крупные города России;

-

2 – сельские населенные пункты (станицы, хутора, села и др.);

-

3 – средние города (Сочи, Армавир, Новороссийск и др.);

-

4 – малые города (Лабинск, Тимашевск, Кореновск и др.);

-

5 – другие.

Рисунок 1. Диаграмма распределения количества места жительства горожан до переезда в м-н «Юбилейный» (%)

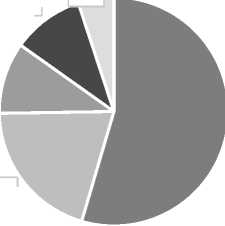

Как и следовало ожидать, наиболее интенсивными оказались внутрисемейные контакты «ежедневно и несколько раз в неделю» (рис. 2). Достаточно активны контакты «с друзьями» – 50% «ежедневно и несколько раз в неделю» и 26% – «несколько раз в месяц». Близок к ним и удельный вес контактов: 1) «с товарищами по работе» – соответственно 42% и 28%; 2) «на основе соседства» – соответственно 53% и 26%; 3) «с родственниками» – соответственно 51% и 31%. Охарактеризованным выше видам общения значительно уступает общение на основе деловых отношений. В общей иерархии по рубрике «ежедневно и несколько раз в неделю» контакты на основе деловых отношений составляют всего лишь около 20%. Это объясняется достаточно большим количеством безработных – 24% (рис. 3).

Таким образом, структура общения, соотношение различных его видов свидетельствуют о том, что в этой сфере развивающийся городской организм в м-не «Юбилейный» преодолел начальную стадию формирования, для которой характерно преобладание локальных связей, высокая интенсивность «соседства» и т.д. Общение в м-не «Юбилейный» развивается в направлении, характерном для всей городской культуры, для активного городского образа жизни.

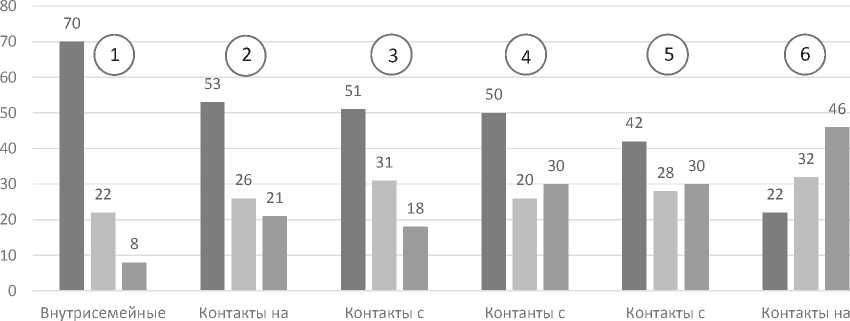

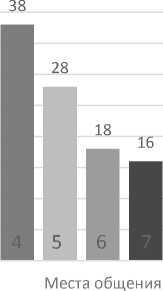

Об этом, в частности, говорят и данные, характеризующие «географию» общения жителей м-на «Юбилейный» (рис. 3). Более 50% опрошенных назвали местом жительства своих знакомых различные районы старого города, 62% – м-н «Юбилейный», 32% – различные новые жилые районы, 26% – прилегающие населенные пункты и районы за пределами города. Лишь 18% оказались связанными контактами в рамках ближайшего окружения (дом, двор, улица). И хотя для жителей м-на «Юбилейный» процент контактов в других частях города оказался ниже, чем в своей, тем не менее мы можем обоснованно говорить об общегородском характере общения [5].

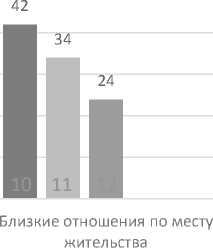

Вместе с тем обследование подтверждает, что достаточно устойчивы и связи по месту жительства: 42% опрошенных поддерживают близкие отношения «с несколькими» и 34% – «со многими соседями». Очевидно, что этот вид общения еще продолжает играть определенную роль как «канал» включения новоселов в городскую жизнь.

Сложность процесса становления и развития городской среды проявляются при анализе данных, отражающих активность деловых и социальных контактов и их распределение в городе. Это свидетельствует о том, что общение как специфический, осознанный вид деятельности жителей еще не свя-

контакты основе соседства родственниками друзьями товарищами по основе деловых работе отношений

Ежедневно и несколько раз в неделю (3-4 раза) Несколько раз в месяц (7-11 раз в месяц) Реже

Рисунок 2. Диаграмма распределения количества деловых и социально-культурных контактов, сфер общения (%)

1 – м-на «Юбилейный»; 2 – старый город; 3 – новые жилые районы (м-он «Гидрострой», КМР и др); 4 – прилегающие населенные пункты и районы за пределами города (ст. Елизаветинская, х. Ленина, ст. Старокорсунская и др); 5 – ближайшая городская среда (дом, двор, улица); 6 – старый город; 7 – м-он «Юбилейный»; 8 – безработные; 9 – новые районы; 10 – с несколькими соседями (3-4 чел.); 11 – со многими соседями (более пяти чел.); 12 – менее двух чел.

Рисунок 3. Диаграмма распределения количества «географии общения, социальных и деловых контактов (%)

зано с какими-то определенными точками города, хотя те или иные элементы городской среды и являются в действительности местом встреч, контактов и т.д.

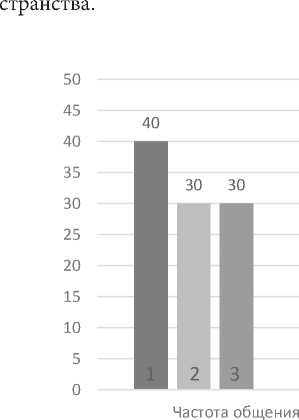

Тем показательнее данные по частоте общения – 40% («несколько раз в неделю»), 30% («несколько раз в месяц») и 30% («реже») (рис. 4). Сравнитель- но высок и процент отметивших альтернативу «на улице, в сквере, в парке» – 38%, что свидетельствует о существовании в сознании жителей некоего, хотя и достаточно «размытого» по отношению к социальным контактам, понятия общегородского про-

Таким образом, в сфере общения в новом жилом районе, пускай еще в неявной форме, просматривается тот тип «поляризации» социальной деятельности, который характерен для городской культуры в целом, особенно для крупных городов, и описан как взаимодействие полюсов «квартира» – «город». Однако «город» в данном случае пред- ставлен не специализированными, уникальными центрами культуры, поскольку они еще не успели сформироваться, а такими элементами городской среды, как улицы, площади, скверы и т.д.

Отсюда следует, что уже на первых этапах становления городской предметно-пространственной

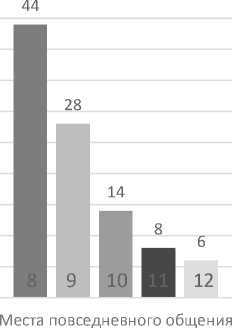

1 – несколько раз в неделю (3-4 раза); 2 – несколько раз в месяц (7-11 раз); 3 – реже; 4 – на улице, в сквере, в парке; 5 – на дискотеках, в кафе, в барах; 6 – на мероприятиях; 7 – в других местах; 8 – квартира; 9 – непосредственно прилегающие к жилым домам территории (кафе, бары, дискотеки и тд); 10 – старый город; 11 – отдаленные территории м-на «Юбилейный»; 12 – другие места

Рисунок 4. Диаграмма распределения количества активности деловых и социально-культурных контактов и их распределение в городе (%)

среды, а не только в ее развитой форме, присущей сложившемуся крупному городу, действуют те силы, которые делают неправомерным придание «микрорайонному» уровню особого значения. Вместе с тем, как это видно из рис. 4, 28% опрошенных в качестве мест повседневного общения назвали непосредственно прилегающие к жилым домам территории, 44% оказались связанными с первичной жилой ячейкой нового района – квартирой. Сфера жилых групп остается средоточием той разнообразной деятельности, которая в дальнейшем, по мере дифференциации предметно-пространственной среды м-на «Юбилейный», «выплеснется» вовне, специализируется и потребует для своего развития соответствующих центров [6, 7].

Анализ некоторых наиболее распространенных видов деятельности жителей м-на «Юбилейный» показывает, что в социально-культурной сфере, как в новом жилом районе, так и в старом городе выделяются камерное общение (гости) и занятия в спортивных кружках и секциях.

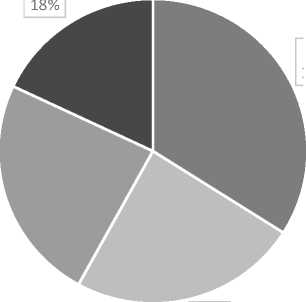

4 8%

5 4%

2 18%

1 60%

1 – камерное общение (гости); 2 – занятия в спортивных кружках и секциях; 3 – посещение клубов, кинотеатров, театров; 4– посещение оздоровительных центров; 5 – другие

10%

Рисунок 5. Диаграмма распределения количества видов деятельности горожан в свободное время (%)

Необходимо отметить сравнительно низкий для города процент отметивших «посещение клубов, кинотеатров, театров». Если к этому добавить низкий процент отметивших «посещение оздоровительных центров», то можно прийти к выводу, что формы камерного общения (гости) включают гораздо более широкий спектр социально-культурных функций. В новых жилых районах крупных городов эти функции могли бы быть более равномерно распределены между различными зонами и элементами городской структуры (рис. 5).

В этом плане высокое место, занимаемое деятельностью, связанной с пребыванием в первичной жилой ячейке нового жилого района – квартире, дает основание предположить, что складывающаяся в ней определенная социально-психологическая атмосфера укрепляет и стимулирует самые различные контакты между людьми.

Общая тенденция к преодолению локального уровня развития процессов городской жизни в новом жилом районе проявляется и в характере массового кратковременного отдыха, связанного с пребыванием на открытом воздухе и включающего активную деятельность (рис. 6). Например, из всех отдыхающих в выходные дни жителей м – на «Юбилейный» только 34% оказалось связанными с отдыхом вблизи места жительства. В то же время 66% проводит это время на открытых озелененных пространствах центральной части старого города, в городских зонах отдыха и пригородных зонах. Это свидетельствует о преобладающем значении в новом жилом районе элементов общегородской, а не местной, локальной сети. Вместе с тем и в этом случае тенденция к преодолению локального уровня в новом жилом районе носит несколько иной характер, чем в старых крупных городах. Если в Краснодаре движение в пригородную зону имеет преобладающее значение, то на примере м-на «Юбилейный» видно, что в новом жилом районе ведущую роль играют собственно городские элементы.

4 18%

3 24%

1 34%

1 – вблизи места жительства; 2 – в городской зоне отдыха; 3 – в пригородной зоне; 4 – на открытых озеленённых пространствах центральной части города

Рисунок 6. Диаграмма распределения количества массового кратковременного отдыха горожан в выходные дни (%)

В целом при всей сложности происходящих в м-не «Юбилейный» процессов, связанных с адаптацией жителей в новой деловой и социально-культурной среде, обращает на себя внимание определенность отношения опрошенных к своему городу, осознание причастности к нему. Это подтверждается тем, что на вопрос «Считаете ли вы себя краснодарцем?» 96% опрошенных ответило положительно. Вместе с тем это отношение меняется в зависимости от длительности проживания в м-не «Юбилейный». Анализ данных показывает, что чем длительнее включение жителей в складывающуюся городскую предметно-пространственную среду, тем более полным оказывается их осознание своей принадлежности к Краснодару.

Рассмотрение деловых и социально-культурных связей и их предметно-пространственной локализации показывает, что в новом жилом районе уже начинают действовать те тенденции, которые в полной мере можно наблюдать в старой части крупного сложившегося города. При этом особый интерес представляет анализ этих тенденций именно на примере г. Краснодара, где существуют, казалось бы, достаточно различные новый жилой район и старый город. Эти различия видны и в длительности проживания населения, и в его социально-профессиональной структуре, уровне образования, а одновременно и в самой городской среде, ее предметно-пространственной организации и т.д.

Результаты исследования показывают, что общий характер деловых и социально-культурных связей, их направленность в новом жилом районе и старой части Краснодара достаточно близки. Различая, существующие в социальных характери стиках жителей, оказываются как бы «сглаженными» в их поведении, они интенсивно преодолеваются самим процессом функционирования единого городского организма. Это единство, ускорение интеграции функций и структур города являются важнейшим фактором формирования полноценной городской предметно-пространственной среды, интенсивных деловых и социально-культурных связей [8].

Усиление интеграции предметно-пространственной среды города по мере накопления разнообразия ее особенностей является важнейшим аспектом преемственности развития нового жилого района по отношению к существующему старому городу. В связи с тем, что темпы становления делового и социально-культурного формирования и предметно-пространственной среды нового жилого района могут не совпадать, особое внимание следует уделять взаимодействию между ними, а также между различными элементами предметнопространственной структуры нового жилого района по мере его развития. Это будет способствовать повышению эффективности функционирования новых жилых районов.

Список литературы Особенности деловых и социально-культурных связей в "новом" жилом районе и формирование его предметно-пространственной среды

- Зарецкая Е.Н. Деловое общение. В 2 т. М.: Дело, 2012. 222 с.

- Казачинский В.П., Бондарь В.В. Архитектура и градостроительство Кубани XIX-XX вв. Монография. Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2010. 298 с.

- Культура города: проблемы качества городской среды. М.: Научно-иссл. ин-т культуры, 1986. 245 с.

- Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Академический проект, 2017. 964 с.

- Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды. М.: Архитектура-С, 2006. 384 с.

- Казачинский В.П., Хашева З.М. Историко-культурные и природные аспекты познавательного туризма в Краснодарском крае. Монография. Краснодар: Изд-во ЮИМ 2017. 243 с.

- Смоляр И.М. Градостроительное право. Теоретические основы. Труды РААСН. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 112 с.

- Яргина З.Н. Градостроительный анализ. М.: Стройиздат, 1984. 245 с.