Особенности демографического развития сельских территорий России в условиях пандемии

Автор: Липатова Людмила Николаевна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономическая социология и демография

Статья в выпуске: 1 (118) т.30, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Пандемия COVID-19 оказала сильное влияние на основные слагаемые демографической динамики. Актуальной является оценка вклада международной миграции в формирование населения сельских территорий России. Цель статьи - на основе проведенного исследования проанализировать современную демографическую ситуацию в сельской местности Российской Федерации и предложить меры по минимизации последствий пандемии. Материалы и методы. Использованы данные Росстата, органов государственной власти Российской Федерации, международных организаций, публикации ученых, занимающихся исследованием проблем народонаселения. Для обобщения литературных источников применялся контент-анализ. Исследование демографической динамики проведено с использованием методов статистического анализа, табличного метода, обобщения и интерпретации полученных результатов. Результаты исследования. Выявлено, что пандемия отрицательно повлияла на демографическую ситуацию в сельской местности и может иметь отложенный негативный эффект из-за резкого сокращения числа иностранных мигрантов. Риски смерти людей, проживающих в сельской местности, возрастают вследствие большого удельного веса в его составе лиц старшего поколения, а также более низкой физической доступности медицинских услуг. Анализ позволил установить, что главным фактором воспроизводства сельского населения Российской Федерации в 1990-2018 гг. выступила международная миграция. Введенные в 2020 г. и в значительной мере продленные на 2021 г. санитарные ограничения способны оказать значительное влияние на воспроизводство сельского населения нашей страны, а также его трудового потенциала. Предложены меры по минимизации воздействия пандемии на воспроизводство сельского населения. Обсуждение и заключение. Исследование показало, что единственным фактором, оказывающим положительное воздействие на демографическую динамику в сельской местности Российской Федерации, является международная миграция, которая в условиях пандемии резко сократилась. Полученные результаты могут применяться при корректировке федеральных и региональных программ, направленных на стабилизацию демографической ситуации в сельской местности Российской Федерации.

Пандемия, сельская местность, факторы демографической динамики, избыточная смертность, миграционный отток, мощность медицинских учреждений, доступность медицинских услуг, региональные программы по привлечению мигрантов

Короткий адрес: https://sciup.org/147237282

IDR: 147237282 | УДК: 314.122(1-22)(470+571)

Текст научной статьи Особенности демографического развития сельских территорий России в условиях пандемии

Введение. Пандемия COVID-19 оказала сильное влияние на основные слагаемые демографической динамики. Актуальной является оценка вклада международной миграции в формирование населения сельских территорий России. Цель статьи – на основе проведенного исследования проанализировать современную демографическую ситуацию в сельской местности Российской Федерации и предложить меры по минимизации последствий пандемии.

Материалы и методы. Использованы данные Росстата, органов государственной власти Российской Федерации, международных организаций, публикации ученых, занимающихся исследованием проблем народонаселения. Для обобщения литературных источников применялся контент-анализ. Исследование демографической динамики проведено с использованием методов статистического анализа, табличного метода, обобщения и интерпретации полученных результатов.

Результаты исследования. Выявлено, что пандемия отрицательно повлияла на демографическую ситуацию в сельской местности и может иметь отложенный негативный эффект из-за резкого сокращения числа иностранных мигрантов. Риски смерти людей, проживающих в сельской местности, возрастают вследствие большого удельного веса в его составе лиц старшего поколения, а также более низкой физической доступности медицинских услуг. Анализ позволил установить, что главным фактором воспроизводства сельского населения Российской Федерации в 1990–2018 гг. выступила международная миграция. Введенные в 2020 г. и в значительной мере продленные на 2021 г. санитарные ограничения способны оказать значительное влияние на воспроизводство сельского населения нашей страны, а также его трудового потенциала. Предложены меры по минимизации воздействия пандемии на воспроизводство сельского населения. Обсуждение и заключение. Исследование показало, что единственным фактором, оказывающим положительное воздействие на демографическую динамику в сельской местности Российской Федерации, является международная миграция, которая в условиях пандемии резко сократилась. Полученные результаты могут применяться при корректировке федеральных и региональных программ, направленных на стабилизацию демографической ситуации в сельской местности Российской Федерации.

V> Q Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Original article

Features of the Demographic Development of Rural Areas in Russia in a Pandemic

L. N. Lipatova

Introduction. The COVID-19 pandemic has had a strong impact on the main components of demographic dynamics: mortality has increased everywhere, migration has practically stopped. In this regard, it is relevant to assess the contribution of international migration to the formation of the population of rural areas of Russia. The purpose of this study is to analyze the current demographic situation in rural areas of the Russian Federation and propose measures to minimize the consequences of the pandemic.

Materials and Methods. The data of Rosstat (the Federal State Statistics Service), government bodies of the Russian Federation, international organizations, publications of scientists studying the problems of the population were used. To summarize literary sources content analysis was used. The study of demographic dynamics was carried out using the methods of statistical analysis, tabular method, generalization and interpretation of the obtained results.

Results. The study reveals that the pandemic has had a negative impact on the demographic situation in rural areas and may have a delayed negative effect due to a sharp decline in the number of foreign migrants. The risks of death for people living in rural areas are increasing due to the large proportion of older people in its composition, as well as the lower physical accessibility of medical services. The analysis makes it possible to establish that the main factor in the reproduction of the rural population of the Russian Federation in 1990 – 2018 made by international migration. The sanitary restrictions introduced in 2020 and significantly extended for 2021 can have a significant impact on the reproduction of the rural population of our country, as well as its labor potential. Measures are proposed to minimize the impact of the pandemic on the reproduction of the rural population.

Discussion and Conclusion. The study shows that the only factor that has a positive impact on the demographic dynamics in rural areas of the Russian Federation is international migration, which has sharply decreased in the context of the pandemic. The practical significance of the study is the possibility of using its results when adjusting federal and regional programs aimed at stabilizing the demographic situation in rural areas of the Russian Federation.

Введение. Пандемия неизвестной ранее опасной инфекции, начавшаяся в конце 2019 г. со вспышки в г. Ухане, унесла миллионы жизней по всему миру. По данным Университета Джона Хопкинса, после заражения COVID-19 к середине апреля 2021 г. в разных странах мира умерли более 3 млн чел.; ВОЗ сообщает о 2 979 тыс. летальных исходов вследствие коронавируса (на 17.04.2021 г.)1.

Кроме прямых людских потерь на демографическую ситуацию в условиях «новой нормальности»2 сильно влияет миграция, а точнее, ее отсутствие, поскольку в 2020 г. она практически замерла. Закрытые границы – примета не только 2020 и 2021 г., но, возможно, и последующих годов. Введенные анти-эпидемиологические ограничения в первую очередь сказались на странах, равновесное состояние рынка труда в которых в значительной степени зависит от притока в страну иностранной рабочей силы. Зависимость отдельных отраслей от международной трудовой миграции оказалась весьма значительной. Например, в странах ОЭСР в среднем 24 % врачей – иностранные граждане, среди других медработников их доля тоже высока – 16 %. По признанию ООН, пандемия, сократившая масштабы миграции в страны ОЭСР в 2 раза, будет сказываться на интенсивности миграционных потоков еще продолжительный период. Специалисты этой международной организации считают, что в ближайшее время ситуация не изменится3.

Хотя коэффициент миграционного прироста в Российской Федерации невысок (1,9 на 1 000 чел. населения в 2019 г.4), по числу мигрантов наша страна находится на 4-м месте в мире (после США, Германии и Саудовской Аравии). Однако миграционная ситуация в России под влиянием антиковидных мероприятий тоже сильно изменилась. Нехватку рабочих рук из-за введенных запретов на перемещение людей, включая иностранных трудовых мигрантов, в 2020 г. ощутили некоторые отрасли и регионы.

Одними из первых с нехваткой рабочих рук столкнулись строители, поэтому в большинстве российских регионов под угрозой срыва оказались планы по вводу в строй объектов жилого и производственного назначения. От нарушения сроков строительства страдают заказчики, которые не смогут получить ожидавшуюся прибыль. У строительной отрасли много смежников, которые также не дополучат часть прибыли из-за снижения спроса на их продукцию по причине спада на строительном рынке. Из-за сужения рынка нового жилья может усложниться ситуация и в банковском секторе, поскольку для большинства кредитных организаций в условиях спада экономики на первый план вышли программы ипотечного кредитования, поддерживаемые государством. Для оперативного решения этого вопроса руководство строительной отрасли было вынуждено обратиться напрямую к Президенту России В. В. Путину5.

О нехватке рабочих рук в сельском хозяйстве в связи с закрытием границ говорил Министр сельского хозяйства Российской Федерации Д. Патрушев6. Его первый заместитель Д. Хатуов, обосновывая необходимость открытия въезда в Россию для трудовых мигрантов, предупреждал, что без сезонных мигрантов ряд процессов в сельском хозяйстве может остановиться. Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации оценили численность иностранной рабочей силы, которая была занята в аграрном секторе нашей страны до пандемии, в 500 тыс. чел. Д. Хатуов считает, что в российских регионах для сельскохозяйственных работ не хватает 38,2 тыс. рабочих7, а директор Плодоовощного союза России М. Глушков оценил вклад иностранной рабочей силы в развитие отечественного овощеводства в 80 % кадрового состава отрасли8.

Такая ситуация делает актуальными исследования, направленные на изучение тенденций и особенностей демографического развития территорий, оценку зависимости регионов и отраслей экономики от притока иностранных мигрантов. Цель статьи - на основе результатов исследования выявить риски ухудшения демографической ситуации в сельской местности Российской Федерации вследствие пандемии COVID-19, что требует проведения анализа показателей смертности населения и оценки влияния международной миграции на воспроизводство сельского населения страны, а также предложить меры по минимизации негативного воздействия пандемии новой коронавирусной инфекции на воспроизводство сельского населения страны.

Обзор литературы. Демографические процессы весьма консервативны, в мирных условиях изменения происходят довольно медленно. Сильно преобразилась демографическая картина в нашей стране после распада Советского Союза и под воздействием последовавших за этим коренных преобразований социально-экономической системы государства. Изменения были настолько сильными, что некоторые исследователи, размышляя о демографическом будущем России, говорили об «исчезающей мировой державе»9. К счастью, такие пророчества не сбылись, но события тех лет во многом определили демографическую динамику на последующие годы и стали предметом пристального внимания ученых.

Реакции населения на события этого сложного этапа отечественной истории посвящены работы М. Б. Денисенко, раскрывающие компоненты развития народонаселения России, которые во многом определили ход демографических процессов на долгие годы вперед10. Детально изучающие динамику рождаемости в постсоветский период Т. Фрейка, С. Захаров [1], Н. Г. Джанаева, В. Н. Архангельский, Ю. В. Зинькина, С. Г. Шульгин выявляют значительные межпоколенческие и межрегиональные различия11 [2]. Исследователи отмечают положительное влияние государственных мер по материальной помощи семьям, имеющим детей, отмечая особую весомость так называемого материнского капитала. Известный российский ученый-демограф В. Н. Архангельский и его коллеги в своих исследованиях выявляют зависимость эффективности этих мер от уровня жизни в регионе [3; 4]. В. Ф. Хасанов, Р Р Хасанова анализируют влияние смертности на воспроизводство населения12.

Со схожими проблемами столкнулись и другие государства бывшего Советского Союза. О. Пенина, Д. Жданов, П. Григорьев в своих работах раскрывают демографические тенденции современной Молдовы [5]. С. Мурадов в числе факторов, оказавших негативное влияние на ход демографических процессов в Азербайджане в 1990-е гг., выделил снижение дохода, рост безработицы, снижение доступности жилья, военный конфликт с Арменией, деформации возрастно-половой структуры населения [6]. В. Агаджанян и Е. Макарова изучают особенности демографического развития Узбекистана в постсоветский период [7].

Особенности семейных традиций и репродуктивного поведения жителей Таджикистана раскрывают в своих публикациях Дж. Клюзиу [8], O. Шемякина [9]. Изучению изменений в отношении общества постсоветских государств к институту брака посвящены работы П. Доммараджу, В. Агаджанян [10; 11], Л. Недолужко [12], С. Вернер [13], К. Катус, А. Пуур, Л. Саккеус [14].

Мировая наука всесторонне изучает проблемы миграции и мигрантов13 [15-17]. Для целей данного исследования интересной представляется публикация А. Наварро и Ф. Тариадор, которые на основе всестороннего анализа социально-экономической ситуации в сельской местности предложили модель развития сельских районов, включающую в себя наряду с экономическими, социальными и демографическими факторами некий «модуль привлекательности», под которым авторы подразумевают привлекательность сельских территорий для мигрантов, как внутренних, так и внешних [18].

Исследованию миграционной политики современной России посвящены работы Л. Л. Рыбаковского [19], О. Л. Рыбаковского [20], С. В. Рязанцева [21]. Влияние миграционных процессов на рынок труда нашей страны изучает П. В. Панькин [22]. Х. В. Вахаев, Т. М. Гаврилова анализируют трудовую миграцию с позиции обеспечения национальной безопасности страны [23; 24]. В. А. Волох, В. А. Суворова в ходе исследования миграционной ситуации в современной России, наряду с ее положительными сторонами, выявляют и значительные проблемы регионов, испытывающих массовый приток мигрантов, и даже говорят о существовании угроз для миграционной безопасности страны [25]. Н. В. Дементьев выражает обеспокоенность возможными значительными потерями для трудового потенциала России, связанными с международной миграцией [26].

С 2013 г ежегодно Министерство сельского хозяйства Российской Федерации публикует доклад «О состоянии сельских территорий Российской Федерации», который готовится по результатам мониторинга. Доклад, вышедший в 2020 г., содержит данные за 2018 г. Выводы доклада неутешительны: в 2017 и 2018 гг. темпы сокращения населения ускорились, удельный вес сельского населения продолжает снижаться, динамика сельского населения в 2018 г. была отрицательной во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного, удельный вес трудоспособного населения уменьшается в связи со старением; рождаемость после всплеска в 2006–2014 гг. вновь вернулась на уровень 2002 г.; коэффициент смертности неизменно выше, чем в городе; для сельских территорий характерно отрицательное сальдо миграции14.

Обобщение литературных источников позволяет сделать вывод о том, что демографическая картина в России в постсоветский период коренным образом изменилась. Специалисты отмечают быстрое сокращение и старение сельского населения, значительное влияние миграции на его воспроизводство. Пандемия новой коронавирусной инфекции, вызвавшая повсеместный рост смертности и закрытие границ для мигрантов, усилила негативное влияние основных факторов демографической динамики и значительно ослабила положительное влияние миграции. Прогнозов пока никто не осмеливается делать. Появились лишь первые статистические оценки демографических потерь. Необходим их детальный анализ в целях выявления особенностей хода демографических процессов в условиях эпидемии.

Материалы и методы. Исследование проведено на основе данных Федеральной службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, также были использованы материалы авторитетных международных организаций.

Контент-анализ, на основе которого проведено обобщение литературных источников, позволил выявить основные факторы демографической динамики современной России, а также различия в представлениях ученых относительно воздействия международной миграции на социально-экономическое развитие Российской Федерации и отдельных регионов страны.

Базирующийся на официальных данных статистический анализ, объектом которого стали особенности демографических процессов в России в 2020 г., позволил выявить повышенные риски негативного воздействия пандемии на демографическую ситуацию в регионах с высоким удельным весом сельского населения. Результаты анализа влияния миграции на воспроизводство сельского населения Российской Федерации и его трудового потенциала в 1990-2018 гг. позволили доказать необходимость международной миграции для устойчивого социально-экономического развития сельских территорий нашей страны.

Результаты исследования. Анализ данных официальной статистики показывает, что в 1991-2019 гг. численность городского населения России немного увеличилась (на 0,1 %), а сельских жителей - сократилась на 4,4 %15. Рассмотрим основные компоненты изменения численности населения: естественное и миграционное движение.

Рождаемость в российских селах в 1990 г. была существенно выше, чем в городской местности: 15,6 чел. на 1 000 чел. населения против 12,7 промилле16. Даже 20 лет спустя это соотношение складывалось в пользу сельских территорий: 14 против 12 промилле, но к 2019 г. ситуация изменилась: рождаемость среди сельского населения составила 9,8 чел. на 1 000 чел. населения, среди городских жителей – 10,2 промилле. Если в целом за рассматриваемый период смертность в городской местности немного снизилась (с 10,4 чел. на 1 000 чел. населения до 10,2 промилле), то в селах практически не изменилась (13,3 чел. на 1 000 чел. населения в 1990 и 2019 гг.), хотя по сравнению с серединой 1990-х гг., когда смертность повышалась до 17,5 промилле, прогресс очевиден.

В 2020 г. демографическая ситуация сильно изменилась. По данным Росстата, рождаемость в нашей стране продолжила свое ежегодное снижение, начавшееся с 2016 г. после 4-летнего периода сравнительно высоких показателей: 2012–2015 гг. – 13,2–13,3 родившихся на 1 000 чел. населения, 2016 г. – 12,9 чел., 2017 г. – 11,5, 2018 г. – 10,9, 2019 г. – 10,117, 2020 г. – 9,8 промилле. Если показатели рождаемости в 2020 г. в сравнении с 2019 г. уменьшились на 3 %, то смертности – возросли на 18 % (прирост смертности составил 323,8 тыс. чел.), в том числе от COVID-19 в 2020 г. умерли более 162 тыс. чел.18. Если в предыдущие несколько лет коэффициент смертности оставался на уровне 12,3–12,5 случаев на 1 000 чел. населения19, то в 2020 г. этот показатель увеличился до 14,5 промилле. В некоторых регионах смертность возросла в большей степени.

Среди 22 регионов, смертность в которых в 2020 г. возросла на 20 % и более, 12 субъектов – с высокой долей сельского населения (всего в нашей стране регионов с удельным весом сельского населения 25 % и более – 49). Именно регионы с высоким удельным весом сельского населения понесли в первый год пандемии наибольшие (в относительном измерении) людские потери: Чеченская Республика – прирост смертности на 44 %, Республика Дагестан – на 32 %. Обращаем внимание на то, что смертность в Чеченской Республике неуклонно снижалась с 2015 г., в Республике Дагестан статистикой зафиксировано ежегодное уменьшение этого показателя с 2010 г. Эти регионы по величине общего коэффициента смертности в России занимали 2-е и 4-е места соответственно: 4,3 и 4,8 случаев на 1 000 чел. населения соответственно против 12,3 промилле (2019 г.)20. 2020 г. нарушил многолетнюю тенденцию.

В число неблагополучных по росту смертности в 2020 г. регионов вошли 8 из 15 субъектов Приволжского федерального округа. Заметим, что именно в этом федеральном округе численность сельских жителей наибольшая в России – более 22 % общей численности сельского населения страны21.

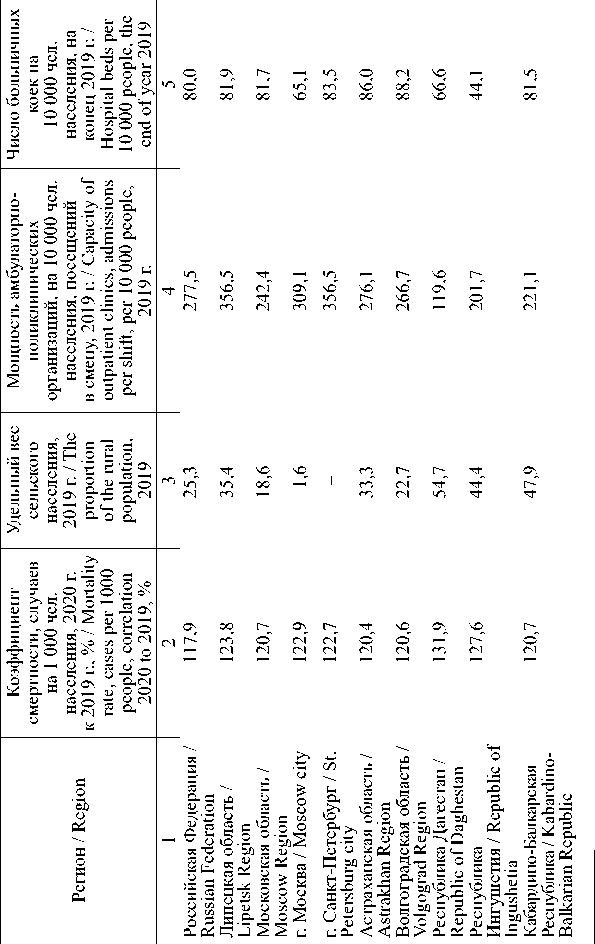

Одна из возможных причин сильно возросшей смертности – недостаточное развитие сети медицинских учреждений, которые в условиях резкого роста числа обращений не справились с нагрузкой. Кроме того, многие больницы были перепрофилированы, а значит, без должного внимания специалистов были оставлены пациенты с другими заболеваниями. Была отменена диспансеризация, которая позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях. Как правило, число больничных коек в регионах с большим удельным весом сельского населения значительно ниже. Например, в состав Приволжского федерального округа входят 5 регионов, численность сельского населения которых превышает 1/3 общей численности населения, и во всех этих регионах обеспеченность больничными койками в 2019 г. была ниже среднероссийского уровня22.

Подтверждает предположение о неготовности отечественной системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям то обстоятельство, что в 13 из 22 регионов с наибольшим ростом смертности в 2020 г. обеспеченность населения больничными койками была ниже среднероссийского уровня; всего таких регионов в России в 2019 г. было 37. Из 10 субъектов, замыкающих рейтинг регионов по наличию больничных коек в расчете на 10 000 чел. населения, в число особо неблагополучных по росту смертности в первый год пандемии вошли 5 субъектов: Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика Дагестан, г. Москва. Это говорит о том, что высокая смертность в 2020 г. в значительной степени связана с более низкой доступностью лечения в стационарных медицинских учреждениях, оснащенных необходимым оборудованием, а также укомплектованных персоналом, способным работать на нем и при необходимости быстро устранять неисправности.

Усиливает высказанное предположение тот факт, что в число неблагополучных по росту смертности в 2020 г. вошли регионы - лидеры рынка медицинских услуг - г. Москва и Республика Татарстан. В этих регионах процесс оптимизации системы российского здравоохранения (получивший в народе название «минимизация здравоохранения») шел особенно активно. Если в стране в целом число больничных коек на 10 000 чел. населения в 2010–2019 гг. сократилось на 15 %, то в г. Москве – почти на 1/3 (с 93,4 до 65,1 коек на 10 000 чел. населения), а в Татарстане – на 19 % (с 77,6 до 63,1 коек на 10 000 чел. населения). По данному показателю в 2019 г. указанные регионы находились на 81-м и 82-м месте в стране соответственно (табл. 1).

Кроме того, 17 из 22 регионов с наибольшим ростом смертности в 2020 г. в той или иной степени отставали от среднероссийского уровня по показателю мощности амбулаторно-поликлинических учреждений в расчете на 10 000 чел. населения; всего таких регионов в 2019 г. было 42. Из числа 10 субъектов с наименьшими значениями рассматриваемого показателя 5 вошли в число регионов, особенно неблагополучных по росту смертности в 2020 г.: республики Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чечня, Дагестан, Татарстан.

Т а б л и ц а 1. Коэффициент смертности в отдельных регионах Российской Федерации и величина некоторых показателей, характеризующих развитие системы здравоохранения 23 T a b l e 1. The mortality rate in certain regions of the Russian Federation and the value of some indicators characterizing the development of the health care system

23 Там же. С. 47–48, 397–398, 401–402.

Chelyabinsk Region

Омская область / Omsk 123,0 27,1 269,4 80,3

Region

У^У -

Таким образом, проведенный анализ дает основания утверждать, что в большинстве регионов, в которых в 2020 г. был зафиксирован наибольший рост смертности, отмечается отставание по мощности амбулаторно-поликлинических учреждений.

Для всех субъектов с приростом смертности в 2020 г. на уровне 25 % и более, в число которых вошли республики Чечня, Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Самарская область, одновременно характерны сниженная обеспеченность больничными койками и более низкая физическая доступность медицинских услуг, оказываемых амбулаторно. Следовательно, решающее влияние на развитие событий имела именно неготовность региональных систем здравоохранения к работе в условиях пандемии. Подтверждает это предположение и ситуация в Приволжском федеральном округе, в абсолютном большинстве субъектов которого обеспеченность больничными койками находится на уровне ниже среднероссийского. Из 15 субъектов Приволжского федерального округа в число регионов с наиболее значительным ростом смертности в 2020 г. вошли 8 регионов - во всех из них, за исключением Пензенской области (число больничных коек в которой примерно такое же, как в России в целом), сеть стационарных медицинских учреждений развита слабо. 4 из 5 регионов с более развитой медицинской инфраструктурой (включая Нижегородскую область, которая часто фигурировала в списке регионов с наибольшим числом заболевших наряду с Москвой и Санкт-Петербургом) в число неблагополучных по росту смертности населения в 2020 г. субъектов не вошли. Из 8 приволжских регионов с высоким ростом смертности в первый год пандемии COVID-19 для 5 субъектов кроме недостатка мест в стационарных медицинских учреждениях характерна и сниженная доступность амбулаторной медицинской помощи.

Другим примером, подтверждающим высказанное предположение, может стать сравнение между регионами Северо-Кавказского федерального округа, многие из которых вошли в число особенно неблагополучных по росту смертности в 2020 г., в целях выявления факторов, способных повлиять на эту ситуацию (табл. 2).

Сравнение динамики смертности в первый год пандемии COVID-19 и наиболее вероятных объективных факторов риска повышенной заболеваемости (высокая плотность населения) и тяжелого течения болезни (пожилой возраст) показывает, что субъекты Северо-Кавказского федерального округа находятся примерно в равных условиях. Для всех регионов округа характерна высокая плотность населения (наименьшее значение показателя - в Карачаево-Черкесской Республике, которая занимает 33-е место в соответствующем федеральном списке). В рейтинге по продолжительности жизни на самой низкой позиции находится Ставропольский край (12-е место в стране)24.

Т а б л и ц а 2. Отдельные показатели, характеризующие рост смертности и ее возможные риски в первый год пандемии COVID-1925

T a b l e 2. Selected indicators characterizing the increase in mortality and its possible risks in the first year of the

COVID-19 pandemic

о о

25 Там же. С. 47–48, 397–398, 401–402, 411–412.

У^У -

В число регионов с наибольшим ростом смертности в 2020 г. вошли 3 республики. Другие северокавказские регионы с примерно такими же рисками повышенной заболеваемости и тяжелого течения болезни, но значительно более высокой доступностью медицинских услуг в число особо неблагополучных по росту смертности не вошли – Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Ставропольский край. Наиболее показателен пример Республики Северная Осетия - Алания, мощность амбулаторно-поликлинических учреждение и обеспеченность больничными койками населения которой самые высокие в Северо-Кавказском федеральном округе; по плотности населения этот регион занимает 7-е, а по продолжительности жизни – 8-е место в стране. Это дает основания к тому, чтобы сформулировать рекомендации, касающиеся в основном развития медицинской инфраструктуры и совершенствования организации здравоохранения.

Оценивая риски заражения в сельской местности, следует принять во внимание практически полное отсутствие социальных работников и волонтеров, деятельность которых смогла уберечь многих пожилых россиян, проживающих в городской местности, от заражения особенно губительным для них вирусом. В деревнях помочь одиноким пожилым людям, как правило, некому, во-первых, потому что служба социального обслуживания на селе не развита, во-вторых, потому что сельские жители в своем большинстве не имеют материальной возможности прибегнуть к такой помощи, поскольку она оказывается за плату Волонтерское движение в сельской местности тоже не развито. Поэтому можно говорить о том, что преимущества сельских жителей в период пандемии, связанные с небольшой плотностью населения, были в значительной мере погашены необходимостью самостоятельно обеспечивать первоочередные потребности, а значит, контактировать с потенциально опасной аудиторией (например, при посещении аптек, магазинов, при поездках на транспорте).

Таким образом, регионы Российской Федерации с высокой долей сельского населения характеризуются высокими рисками смертности в условиях распространения SARS-CoV-2 в связи со слабым развитием медицинской инфраструктуры и системы социальной помощи на дому, а также высоким удельным весом пожилых людей. Для минимизации последствий пандемии на воспроизводство сельского населения необходимо:

-

- разработать стратегический план развития медицинской инфраструктуры сельских территорий с учетом не только экономической целесообразности, но и национальных целей развития Российской Федерации;

-

- разработать стандарт медицинских услуг для жителей отдаленных населенных пунктов;

-

– в каждом регионе разработать детальные планы организации медицинского обслуживания сельского населения в соответствии с утвержденным стандартом;

-

- на случай новых вспышек SARS-CoV-2 и появления других опасных заболеваний разработать четкий план оказания медицинской помощи

в условиях сниженной обеспеченности жителей сельских территорий местами в стационарных учреждениях здравоохранения, включая модели размещения временных госпиталей;

– оценить потребность регионов в медицинских работниках, наиболее востребованных при появлении эпидемиологической угрозы; организовать подготовку таких кадров (включая переподготовку из числа представителей других медицинских специальностей) за счет средств бюджета с закреплением в договорах минимального срока работы в лечебных учреждениях конкретной территории и необходимости мобилизации в случае возникновения опасности эпидемии, а также мер ответственности за нарушение договора (по примеру контрактов, заключаемых с военнослужащими);

-

– активизировать работу по вакцинации населения сельских территорий с использованием выездных бригад в отдаленные населенные пункты;

-

- активизировать усилия по формированию штата социальных работников для обслуживания пожилых граждан, проживающих в сельской местности, включая пересмотр расценок на разные виды социального обслуживания на дому;

-

- для выявления осложнений после перенесенного COVID-19 разработать схему диагностики, организовать мобильные медицинские бригады и провести диспансеризацию сельского населения.

Представляется, что реализация этих мер позволит не только минимизировать избыточную смертность, вызванную эпидемией, но и будет способствовать улучшению качества жизни сельского населения за счет повышения физической доступности медицинских услуг, что приблизит к достижению национальных целей развития Российской Федерации.

Второе слагаемое развития народонаселения - перераспределение населения между различными территориями (механическое движение). Рассмотрим, в какой мере международная миграция, резко сократившаяся в связи с угрозой распространения новой опасной инфекции, влияет на воспроизводство сельского населения нашей страны.

Приведенные в таблице 3 данные национального статистического ведомства показывают, что единственным направлением, оказывающим положительное влияние на формирование сельского населения, является международная миграция. Перераспределение населения внутри страны способствовало росту численности сельских жителей только в 1991–1993 гг. Причем если в 1991 и 1992 гг влияние межрегионального обмена было сопоставимо с пополнением от международного потока, то в 1993 г. различие в сальдо миграции по этим направлениями составляло более 10 раз в пользу последнего.

Таким образом, на основании анализа данных официальной статистики можно утверждать, что единственным демографическим фактором, оказывающим положительное влияние на формирование сельского населения Российской Федерации, является международная миграция (табл. 3).

Т а б л и ц а 3. Миграционный прирост населения сельской местности в Российской Федерации, чел.26

T a b l e 3. Migration growth of the population of rural areas in the Russian Federation, people

Демографический ежегодник России. 2019 / Росстат. М., 2019. 7.1.

Окончание табл. 3 / End of table 3

2018 -69 469 -101 267 -102 448 1 181 31 798

-

В структуре миграционного прироста населения России вследствие международной миграции преобладают выходцы из стран СНГ: на уроженцев Таджикистана приходится 25 % миграционного прироста, на граждан Казах -стана – 21, Украины – 12, Армении – 11,5, Азербайджана и Киргизии – по 7, Молдовы и Беларуси – по 6, Узбекистана – 5,5, Туркменистана – 2 % (2018 г.).

Для жителей стран дальнего зарубежья привлекательность России в последние годы резко снизилась: в 2012 г. миграционный прирост по этому потоку составлял 26,5 тыс. чел., в 2015 г. - 8,1 тыс. чел., в 2018 г. сальдо миграции стало отрицательным – -4 222 чел. Миграционный прирост в обмене со странами дальнего зарубежья в 2018 г. отмечался только по нескольким направлениям, а именно: Грузия (+2 031 чел.), Абхазия (+766), Вьетнам (+684), Турция (+672), Афганистан (+570 чел.). Положительным, но очень незначительным было сальдо миграционного обмена с Сирийской Арабской Республикой, Латвией, Литвой, Грецией, Эстонией и Францией27.

Среди иностранных мигрантов преобладают выходцы из стран, для которых характерны многодетные семьи. Это значит, что ограничение притока граждан из стран с традиционно высокой рождаемостью скажется на численности сельского населения России не только в краткосрочном, но и в долгосрочном периоде.

Реализация мер по благоустройству села, развитию транспортной и социальной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, обеспечению доступности сельских жителей к качественным услугам в сфере здравоохранения, образования, культуры должны способствовать созданию условий для предотвращения оттока населения из сельской местности, привлечению специалистов для работы на селе. Однако, принимая во внимание выявленное усиление негативного воздействия основных факторов демографической динамики, осмелимся предположить, что достижение цели по стабилизации удельного веса сельского населения на уровне 25,1 % начиная с 2025 г. может быть затруднено и потребует дополнительных усилий.

Обсуждение и заключение. Проведенный анализ показывает, что главным фактором сбережения сельского населения современной России является международная миграция. Введенные в 2020 г. санитарные ограничения способны оказать значительное влияние на формирование населения и трудового потенциала сельских территорий. Поэтому наряду с мерами, направленными на создание благоприятных условий жизни, необходимо разработать региональные стратегии по привлечению иностранных мигрантов для работы на предприятиях агропромышленного комплекса и их закреплению на территориях временного пребывания.

Для минимизации воздействия пандемии на воспроизводство сельского населения предложено: разработать стратегический план развития медицинской инфраструктуры сельских территорий, при этом учитывать не только экономическую целесообразность, но и национальные цели развития России; подготовить стандарт медицинского обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов; в каждом регионе составить планы организации медицинского обслуживания сельского населения в соответствии с утвержденными стандартами; активизировать работу по вакцинации населения сельских территорий с использованием выездных бригад; для выявления осложнений после перенесенного COVID-19 создать схему диагностики, организовать мобильные медицинские бригады и провести диспансеризацию сельского населения; наряду с мерами, направленными на предотвращение (сокращение) оттока жителей из сел и деревень, необходимо в каждом регионе разработать стратегии по привлечению и закреплению на их территории иностранных граждан.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в возможности применения его результатов при корректировке федеральных и региональных программ, направленных на стабилизацию демографической ситуации в сельской местности Российской Федерации и преодоление негативных последствий пандемии. Требуется детальное изучение особенностей развития эпидемиологического процесса в сельской местности в целях совершенствования системы организации здравоохранения. Материалы исследования могут быть полезны научным работникам и практикующим специалистам, занимающимся проблемами демографического развития сельских территорий, а также обучающимся по направлениям «Демография», «Экономическая социология», «Государственное и муниципальное управление».

Список литературы Особенности демографического развития сельских территорий России в условиях пандемии

- Фрейка Т., Захаров С. Эволюция рождаемости в России за полвека: оптика условных и реальных поколений // Демографическое обозрение. 2014. № 1. С. 106-143. doi: https://doi.org/10.17323/demreview.v1i1.1828

- Архангельский В. Н., Зинькина Ю. В., Шульгин С. Г. Возрастная структура как фактор будущей динамики численности населения // Народонаселение. 2018. Т. 21, № 2. С. 18-33. doi: https://doi.org/10.26653/1561-7785-2018-21-2-02

- Архангельский В. Н. Рождаемость в реальных поколениях российских женщин: тенденции и региональные различия // Экономика. Налоги. Право. 2019. Т. 12, № 2. С. 59-69. doi: https://doi.org/10.26794/1999-849X-2019-12-2-59-69

- Елизаров В. В., Архангельский В. Н., Джанаева Н. Г. Дифференциация оценок значимости мер помощи семьям с детьми // Уровень жизни населения регионов России. 2019. № 4. С. 85-96. doi: https://doi.org/10.24411/1999-9836-2019-10084

- Penina O., Jdanov D. A., Grigoriev P. Producing Reliable Mortality Estimates in the Context of Distorted Population Statistics: The Case of Moldova. MPIDR Working Paper WP 2015-011. Rostock, 2015. URL: https://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2015-011.pdf (дата обращения: 02.04.2021).

- Muradov S. Demographic Trends in Azerbaijan on the Threshold of the Twenty-First Century // Sociological Research. 2001. Vol. 40, issue 3. Pp. 34-43. doi: https://doi. org/10.2753/S0R1061-0154400334

- Agadjanian V., Makarova E. From Soviet Modernization to Post-Soviet Transformation: Understanding Marriage and Fertility Dynamics in Uzbekistan // Development and Change. 2002. Vol. 34, issue 3. Pp. 447-473. doi: https://doi.org/10.1111/1467-7660.00314

- Cleuziou J. 'A Second Wife is not really a Wife': Polygyny, Gender Relations and Economic Realities in Tajikistan // Central Asia Survey. 2015. Vol. 36, issue 1. Pp. 76-90. doi: https://doi.org/10.1080/02634937.2015.1088228

- Shemyakina O. Patterns in Female age at First Marriage and Tajik Armed Conflict // European Journal of Population. 2013. Vol. 29, issue 3. Pp. 303-343. doi: https://doi. org/10.1007/s10680-013-9289-2

- Dommaraju P., Agadjanian V. Nuptiality in Soviet and Post-Soviet Central Asia // Asian Population Studies. 2008. Vol. 4, issue 2. Pp. 195-213. doi: https://doi. org/10.1080/17441730802247463

- Agadjanian V. Post-Soviet Paradoxes: Ethnic Differences in Marriage and Fertility in Kazakhstan // Sociological Forum. 1999. Vol. 14, issue 3. Pp. 425-446. doi: https://doi. org/10.1023/A:1021447602704

- Nedoluzhko L., Agadjanian V. Between Tradition and Modernity: Marriage Dynamics in Kyrgyzstan // Demography. 2015. Vol. 52, issue 3. Pp. 861-882. doi: https://doi. org/10.1007/s13524-015-0393-2

- Werner C. Bride Abduction in Post-Soviet Central Asia: Marking a Shift Towards Patriarchy Through Local Discourses of Shame and Tradition // Journal of the Royal Anthropological Institute. 2009. Vol. 15, issue 2. Pp. 314-331. doi: https://doi.org/10.1111/ j.1467-9655.2009.01555.x

- Katus K., Puur A., Sakkeus L. Family Formation in Baltic Countries: A Transformation in the Legacy of State Socialism // Journal of Baltic Studies. 2008. Vol. 39, issue 2. Pp. 123-156. doi: https://doi.org/10.1080/01629770802031218

- Padilla B., Ortiz A. Fluxos migratorios em Portugal: do boom migratorio a desacelera-jao no contexto de crise. Balanjos e desafios // Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana. 2012. Vol. 20, no. 39. Pp. 159-184. doi: https://doi.org/10.1590/S1980-85852012000200009

- The Czech Republic: On its Way from Emigration to Immigration Country / D. Drbohlav [et al.]. IDEA Working Papers. 2009. No. 11. 124 p. URL: https://is.muni.cz/ el/1423/jaro2004/S0C732/um/Drbohlav_et.al._2009._The_Czech_Republic.0n_its_way_ from_emigration_to_immigration_country.pdf (дата обращения: 02.04.2021).

- Chagnon J. Migration: International, 2010 and 2011. Report on the Demographic Situation in Canada. Component of Statistics Canada. 2013. 15 p. URL: https://www150. statcan.gc.ca/n1/en/pub/91-209-x/2013001/article/11787-eng.pdf?st=TR9vONsi (дата обращения: 02.04.2021).

- Navarro A., Tapiador F. J. RUSEM: A Numerical Model for Policymaking and Climate Applications // Ecological Economics. 2019. Vol. 165. doi: https://doi.org/10.1016/j. ecolecon.2019.106403

- Рыбаковский Л. Л. Миграционная политика в контексте национальных интересов России // Уровень жизни населения регионов России. 2011. № 12. С. 35-43. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17100554 (дата обращения: 08.04.2021).

- Рыбаковский О. Л., Таюнова О. А. Цели стратегии миграционного развития России // Народонаселение. 2018. № 1. С. 22-30. URL: https://www.jour.fnisc.ru/index. php/population/article/view/6606/6507 (дата обращения: 09.04.2021).

- Рязанцев С. В. Современная миграционная политика России: проблемы и подходы к совершенствованию // Социологические исследования. 2019. № 9. С. 117-126. doi: https://doi.org/10.31857/S013216250006666-5

- Панькин П. В. Миграционное воздействие на рынок труда России // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 11. С. 47-49. doi: https://doi.org/10.24411/2411-0450-2018-10148

- Вахаев Х. М., Алексеев С. В. Трудовая миграция и национальная безопасность России // Право и безопасность. 2011. № 3-4. С. 76-86. URL: https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=17714733 (дата обращения: 19.04.2021).

- Гаврилова Т. М. Влияние миграционных процессов на экономическую безопасность России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 27. С. 67-74. URL: https://www.fin-izdat.ru/journal/national/detail.php?ID=41855 (дата обращения: 19.03.2021).

- Волох В. А., Суворова В. А. Концепция государственной миграционной политики России - основа миграционной безопасности страны // Национальная безопасность. 2013. № 3. С. 1-16. doi: https://doi.org/10.7256/2306-0417.2013.3.713

- Дементьев Н. В. Внешняя трудовая миграция как индикатор экономической безопасности России // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 7. С. 38-41. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17251262 (дата обращения: 19.03.2021).