Особенности демографической ситуации в Республике Мордовия

Автор: Логинова Н.Н.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: География

Статья в выпуске: 3-4, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718646

IDR: 14718646

Текст статьи Особенности демографической ситуации в Республике Мордовия

Народонаселение вместе с окружающей человеческое общество географической средой и способом производства материальных благ создает основу условий материальной жизни общества. Причем первых два компонента определяют наличие ее возможностей. Речь о материальной жизни может идти лишь тогда, когда имеется какой-то минимум людей.

Когда мы рассматриваем народонаселение как базу и субъект всего общественного производства, мы говорим о его количественной величине, естественном. и механическом движении, половозрастной структуре, плотности, необходимой для того, чтобы производство могло осуществляться. Являясь главной производительной силой, человек становится созидателем, творцом общественного богатства, а потому численность людей, трудовые ресурсы, обладающие нужной квалификацией, выступают фактором, влияющим на размеры общественного богатства, потенциал дальнейшего экономического развития. Иными словами, численность населения есть фактор, от которого зависит прогресс общества, его замедление или ускорение. Но и общественные условия также оказывают воздействие на изменение численности народонаселения.

Отметим, что численность и плотность населения не относятся к существенным факторам общественного развития. Главной производительной силой остаются люди.

Нами исследовалась динамика и тенденции в сфере населения на современ ной территории Республики Мордовия (РМ). Максимальная числетшость его была в 1929 г. — 1 369,9 тыс. чел. К 2000 г. в ее границах проживало 866,6 тыс. чел., или 0,6 % населения России. Как видим, произошло заметное сокращение — более чем на 500 тыс., или на 36,7 % [7]. По сравнению с результатами переписи 1989 г. население уменьшилось на 96,9 тыс. чел., или на 10,0 % [7].

Убыль охватила подавляющее большинство административных районов, городов и поселков городского типа. Не избежала ее и столица республики — Саранск, где к 2005 г. в городской черте насчитывалось 299,1 тыс. жителей [7].

Данный процесс сопровождается уменьшением людности как сельских, так и городских поселений, а также количества сел и деревень. На 1 января 2005 г. сеть поселений РМ включала 7 городов, 14 поселков городского типа и 1 290 сельских поселений [7]. Средняя людность последних составила-271 чел. (в 1987 г. — 358, в 1929 г- 601 чел.) [1].

Таким образом, население РМ сокращается, а в последние годы — особенно быстро. Естественная убыль и миграционный отток не ослабевают.

Подобное наблюдалось в Мордовии и в прошлые периоды XX в., но в 80 — 90-е гг. это было предопределено самим ходом демографического развития. В силу внутренней обусловленности данная тенденция устойчива и в ближайшее время, без сомнения, сохранится.

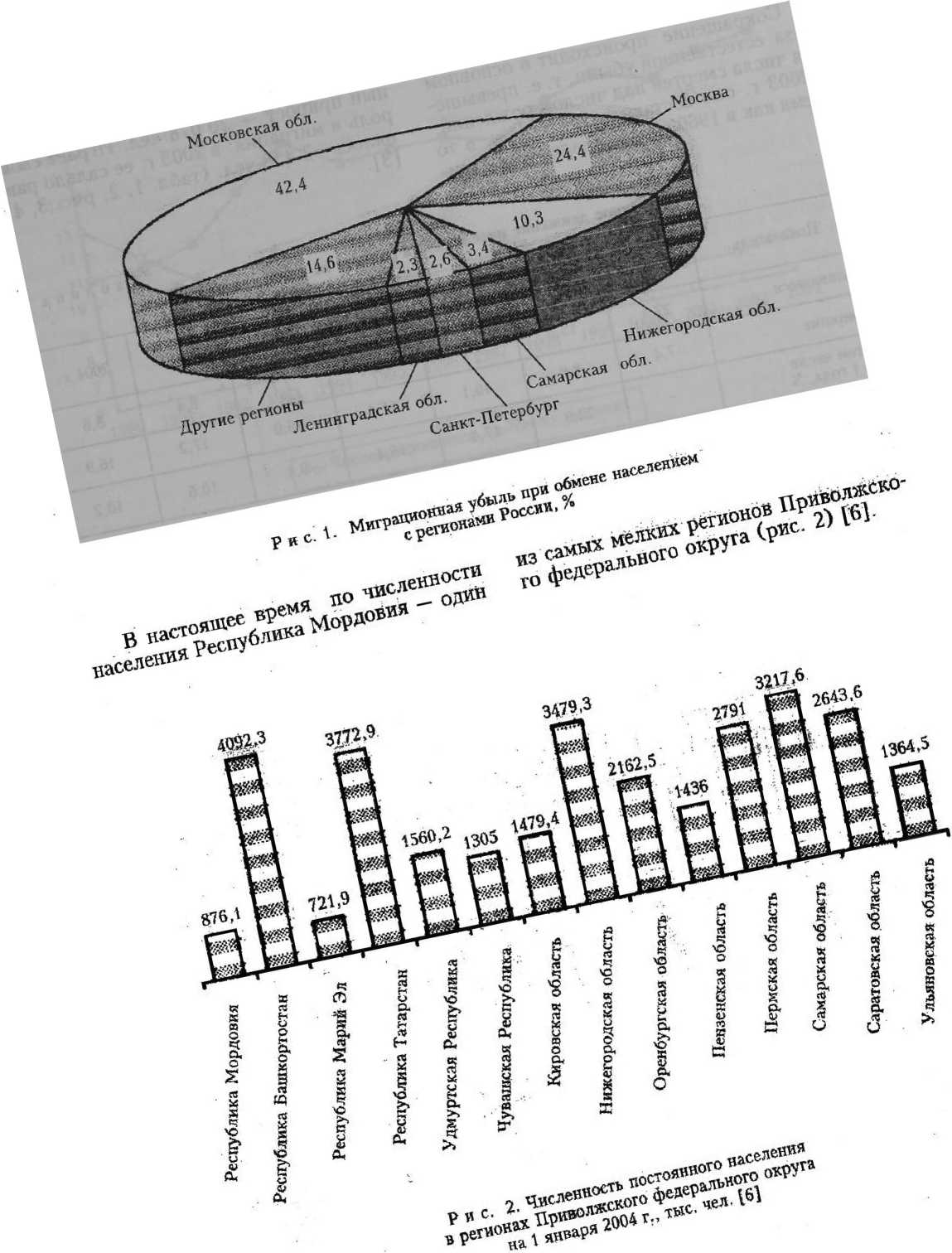

Население продолжает покидать республику [4; 5]. За 2004 г. миграционная убыль равнялась 2 488 чел., хотя можно отметить, что за счет незначительного увеличения прибывших из других регионов России отток по сравнению с 2002 г. снизился на 5,6 % [5; 7]. Среди российских территорий наибольшее число жителей Мордовии принимают Москва и Московская область (66,8 %), Нижегородская (10,3 %) и Самарская (3,4 %) области. 62 % перемещений связано с внутрирес-публиванской миграцией. Она характеризуется оттоком жителей из села (табл. 1, рис. О [5].

Таблица!

Миграция населения Республики Мордовия в 2002 — 2003 гт., чел. (5]

|

Вид миграции |

Число прибывших |

Число выбывших |

Миграционный прирост (убыль) |

|||

|

2002 |

2003 |

2002 |

2003 |

2002 |

2003 |

|

|

Городские поселения и сельская местность |

||||||

|

Общая |

. 8 705 |

10 569 |

11 309 |

13027 |

-2 604 |

-2 458 |

|

В пределах России |

8 393 |

10 282 |

11 175 |

12 865 |

-2 782 |

-2 583 |

|

В том числе: внутрирегиональная межрет и он а льн ая |

5 787 2 606 |

7 363 2 919 |

5 787 5 388 |

7 363 5 502 |

-2 782 |

-2 583 |

|

Международная |

312 |

287 |

134 |

162 |

178 |

125 |

|

В том числе: страныСНГ и Балтии другие страны |

308 4 |

281 6 |

123 И |

117 45 |

185 -7 |

164 -39 |

|

Внешняя (для республики) |

2 918 |

3 206 |

5 522 |

5 664 |

-2 604 |

-2 458 |

|

Городские поселения |

||||||

|

Общая |

4 524 |

5 840 |

6189 |

7 041 |

-1 665 |

-1 201 |

|

В пределах России |

4 361 |

5 700 |

6100 |

6 946 |

-1 739 |

-1 246 |

|

В том числе: внутрирегиональн ая межрегиональная |

3026 1 335 |

4133 1 567 |

3 298 .2 802 |

3 954 2 992 |

-272 -1 467 |

179 -1 425 |

|

Международная в том числе страныСНГ и Балтии |

163 159 |

140 134 |

89 79 |

95 65 |

74 80 |

45 69 |

Самой высокой миграционной подвижностью отличается население в трудоспособном возрасте. Его доля в общем объеме миграции — 72,8 %, в том числе свыше 46,0 % составляет молодежь 16 — 29 лет. Число выбывших из РМ в трудоспособном возрасте (9 478 чел.) на 23,3 % больше, чем прибывших (7 690 чел.). Лица старше 14 лет, приехавшие из других регионов России, основными причинами переселения указывают преимущественно обстоятельства личного, семейного характера и возвра- 108

щение к прежнему месту жительства (80 %), а выезжающие — причины личного характера (60 %) и связанные с работой (17 %). В поисках работы в рамках межобластного потока выбыло в 3,6 раза больше, чем прибыло на территорию Мордовии. Население республики предпочитает крупные регионы с развитыми рыночными отношениями, где ши ре возможности применения их труда. Среди мигрировавших в РМ в 2003 г. около 19 % имели высшее образование, а среди оставивших ее — 24 % [5].

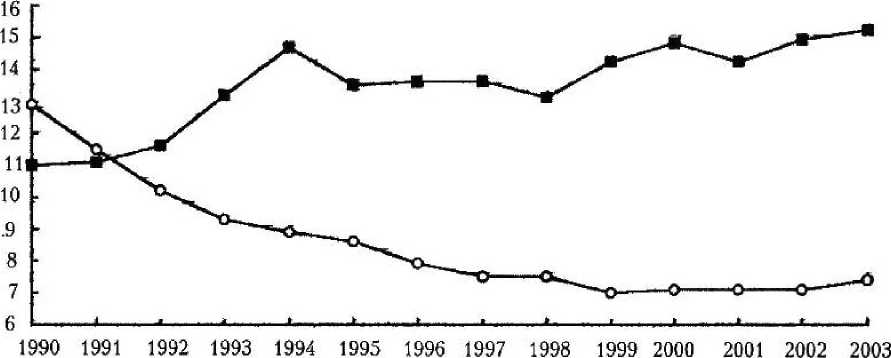

Сокращение происходит в основном из-за естественной убыли, т. е. превышения числа смертей над числом рождений: в 2003 г. оно составило 7 737 чел,, в то время как в 1960 г. наблюдался естествен ный прирост — 20 078 чел. Играет свою роль и миграция: в 2003 г. ее сальдо равнялось -2 458 чел. (табл. 1, 2, рис. 3, 4) [3].

Таблица 2

Естественное движение населения (в расчете на 1 000 чел.) [3; 7]

|

Показатель |

1960 г. |

1970 г. |

1980 г. |

1990 г. |

2000 г. |

2003 г. |

2004 г. |

|

Родившиеся |

27,4 |

15,0 |

14,6 |

13,4 |

7,7 |

8,4 |

8,8 |

|

У мерш ие |

7,4 |

8,8 |

10,1 |

11,4 |

16,0 |

17,2 |

16,9 |

|

В том числе до 1 года, % |

— |

22,9 |

17,4 |

16,4 |

9,4 |

10,6 |

10,2 |

|

Естественный прирост (убыль) |

20,0 |

6,2 |

4,5 |

2,0 |

-8,3 |

-8,8 |

-8,1 |

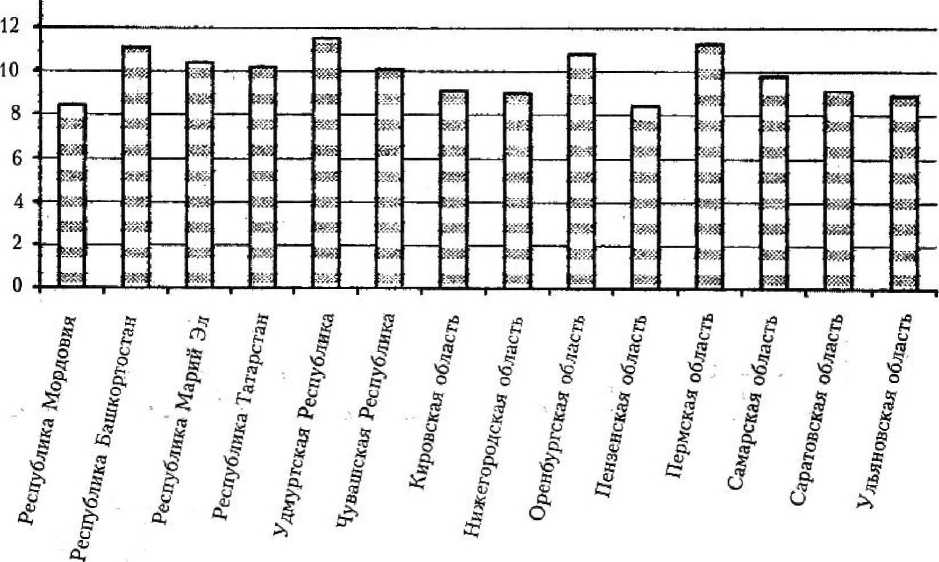

Рис. 3. Общие коэффициенты рождаемости в регионах Приволжского федерального округа на 1 января 2004 г. (в расчете на 1 000 чел.) [3]

В большинстве регионов Приволжского федерального округа показатели демографической ситуации значительно лучше, чем в Мордовии (см. рис. 3), где смертность превышает рождаемость в 2 раза. Среди родившихся 1 626 (21,9 %)

появились на свет вне брака. Самый значительный коэффициент рождаемости зафиксирован в Лямбирском, Ромодановском и Рузаевском районах (9,6 —9,1%0), где заметную долю составляют люди, исповедующие мусульманскую веру.

Число родившихся -е-Число умерших

Рис. 4. Число родившихся и умерших в 1990-2003 гг., тыс. чел. [3]

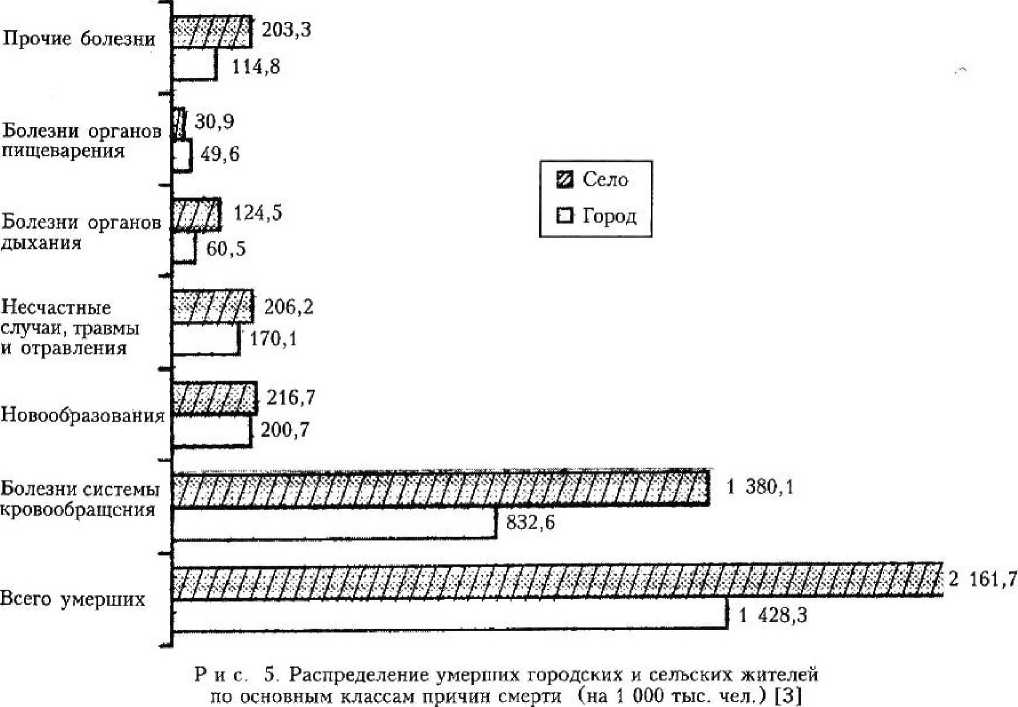

В 2003 г. в РМ отмечался устойчивый рост смертности населения. Уровень смертности достиг 17,2 %«. Самое неблагополучное положение наблюдалось в районах с русским и мордовским населением — Ковылкинском, Болыпеберезников- ском, Кочкуровском и Темниковском (25,0-23,0 ?оо). Основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения (61,1%), новообразования (11,6 %), несчастные случаи, отравления и травмы (10,5 %) (рис. 5) [3].

Высокой остается смертность лиц рабочих возрастов. По сравнению с 2002 г. число случаев возросло на 4,3 % и составило в 2003 г. 26,1 % от общего количества умерших. Смертность мужчин в 4,4 раза больше, чем женщин.

В 2004 г. увеличилась младенческая смертность: из каждой 1 000 родившихся детей умерло 10,2 при 8,8 в 2002 г. (показатель поднялся па 15,9 %). По ее уровню РМ уступает развитым странам в 2 — 3 раза. Данные городов и сельской мест ности различаются более чем в 3 раза [3]. Это объясняется не только недостаточным развитием медицинского обслуживания, но и малыми доходами, немодернизировап-иым образом жизни населения.

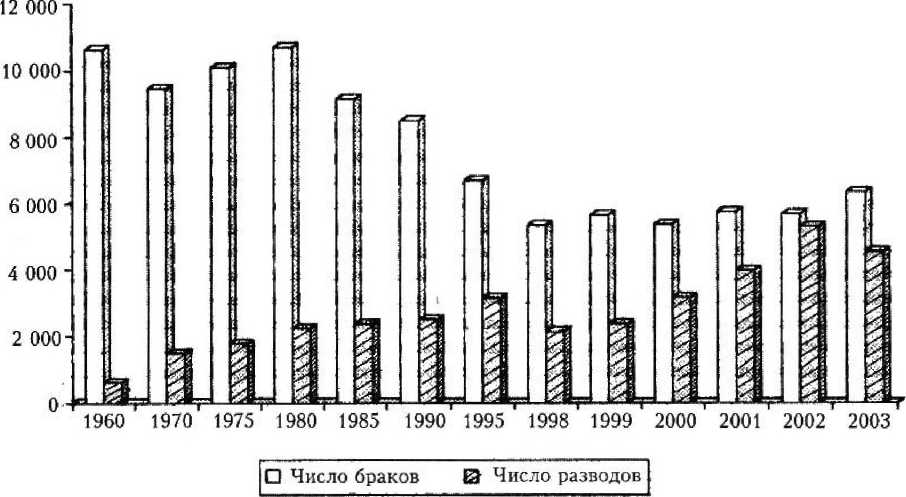

В 2004 г. увеличилось число заключенных браков и сократилось количество разводов. Общий коэффициент брачности составил 6,1 %□, а разводимости — 3,6 %о. На каждую 1 000 браков приходится 717 разводов (в 2002 г. — 934) (рис. 6) [3; 7].

Р и с. 6. Динамика браков и разводов в РМ [3]

Кроме указанного, отмечается деформация возрастной и половой структуры, что неизбежно скажется на всех сферах жизни общества. Средний возраст населения — 40 лет, доля женщин — более 53 %. Особо подчеркнем, что при общем сокращении населения численность взрослого населения не убывает: становится меньше детей. Старение предполагает усиление экономической нагрузки на работающих жителей [9].

Интересным показателем является число многодетных семей. В 2003 г. в Мордовии было 257 тыс. семей, из них многодетных — только 4,9 тыс., тогда как в 1998 г. — 8,8 тыс. Среди них 85 % имели 3 детей, И % — 4, 3 % — 5 и только 1 % — 6 и более детей [8]. Следует сказать о высоком уровне бедности таких семей. Дети от 7 до 15 лет подвергаются самому высокому риску бедности, становясь главным ее демографическим фактором. Отказ от рождения — метод социальной самозащиты. Согласно оценкам около половины семей с детьми в РМ имеют доходы ниже прожиточного минимума, а среди семей с 3 детьми таких насчитывается более 70 % [8]. Сформировалась парадоксальная ситуация: в условиях депопуляции расширяются отряд «лишних людей» и маргинальные группы.

Семьи, живущие ниже уровня бедности, не могут обеспечить своим детям полноценное питание. В них значительно выше среднего потребление хлеба и хлебопродуктов, картофеля и в 2 раза меньше потребление фруктов и ягод.

Система экономической поддержки семьи развита слабо. Например, система выплаты детских компенсаций с 1990 по 2001 г. менялась 17 раз, а объем компенсации никогда не соответствовал официальному прожиточному уровню. Поэтому на вопрос, кто в России и ее регионах рожает детей, можно ответить, что они появляются либо в тех семьях, где деньги никто никогда не считал, либо в нищих. Так называемый средний класс потомства почти не имеет.

Распространению малодетности сопутствуют неблагоприятные последствия не только демографического, по и экономического, социального, морального и психологического характера. Самое тяжелое из них — одиночество. Важнейшей функцией семьи должно быть противостояние ему.

Брак перестал быть пожизненным и легитимным: разводы, неполные семьи, матери-одиночки в Мордовии стали нормой жизни. По данным статистики, чаще всего разводятся мужчины 25 — 29 лет и женщины 20 — 24 лет. Многие молодые семейные пары откладывают рождение ребенка до лучших времен. В Саранске 13 % семей не имеет детей, 35 % имеет только 1 ребенка, 46 % — 2 детей и всего 6 % — 3 и более [2].

Преобладание нормы двухдетности вызвано в конечном счете отсутствием внешних стимулов к рождению детей как экономического, так и социального свойства. Малодетность объясняется тем, что ведущим типом побуждений к рождению детей является внутренняя, психологическая мотивация. А современное общество породило массовый тип семьи, которую можно назвать карьерной. Родители в ней живут в погоне за престижной работой, доходами, достижением более высокого социального статуса.

Обвал рождаемости, па наш взгляд, больше связан с развитием общества потребления, а не с показателями качества жизни (КЖ). Результаты нашего опроса свидетельствуют, чтц даже при возможном повышении уровня интегральното^о-казателя КЖ жители Саранска не жрда-ли бы иметь многодетную семью. Бодае 3 детей хотели бы иметь только 5,5 % опрошенных, ни одного ребенка —. 3,0 %. Молодых мужчин среди последних меньше, чем женщин [2].

Интересно отметить, что чем моложе супруги, тем категоричнее их нежелание завести ребенка. 20 % новобрачных до 20 лет объясняют это материальной несостоятельностью. Таким образом, городская семья сознательно идет на ограничение рождаемости в пользу более высокого материального обеспечения уже имеющегося или будущего ребенка.

В регионах России, в том числе и Мордовии, сформировался новый тип репродуктивного поведения, не зависящий от величины интегрального показателя качества жизни. Для него типичны потребность в 1, максимум 2 детях (айнкиндер-систем), достаточно быстрое окончание деторождения (к 25 — 30 годам) и применение в течение оставшейся части жизни контрацепции и искусственных абортов. О нерациональном репродуктивном поведении свидетельствует тот факт, что на 100 родов в РМ приходится 140 абортов. Это меньше, чем в России, но в то же время гораздо больше, чем в европейских странах [9].

Выборные органы власти РМ проявляют бездеятельность в плане улучшения демографической ситуации, во многом из-за того, что любые демографические мероприятия охватывают продолжительный период времени, их проведение сопряжено со значительными капиталовложениями (от оплаты матери времени по уходу за ребенком до создания систем стимулирования многодетных семей), их реализация требует пересмотра многих вопросов взаимоотношений государства, общества, семьи, личности, крупных инвестиций в обеспечение элементарными бытовыми условиями больших семей. Руководители региона, наделяемые полномочиями на строго определенный недолгий срок, видят невозможность получения экономических и политических дивидендов от осуществления демографи-из ческих проектов. Поэтому широко используется тезис неотвратимости кризиса, а у населения формируется антифертильиая мотивация.

Средний показатель суммарной рождаемости в РМ в 2004 г. составил 1,1 — 1,2 ребенка на женщину в течение жизни. Сдерживанию фертильных функций способствуют политика медицинского сокращения рождаемости (аборты, контрацепция), урбанизация, ломка традиционной модели патриархальной семьи. В результате население региона не реализует свои репродуктивные права, которые гораздо древнее других (реализация продолжение рода — закон природы) и в юриспруденции должны занимать приоритетное положение по сравнению с социальными.

Таким образом, ведущими причинами депопуляции выступают низкая рождаемость и избыточная смертность. По прогнозам Госкомстата, при сохранении существующих тенденций к 2010 г. население Республики Мордовия составит менее 800 тыс. чел. Следует помнить, что процесс депопуляции в начале 2000 г.

формировался демографическими показателями 50 —60-х гт. Последствия наступили спустя 40 — 50 лет. Поэтому проявление результатов запуска механизмов планирования семьи и социально-экономического и психологического воздей-ствя на население в конце 90-х гг. XX в. надо ожидать в 2030—2040 гг. Иначе говоря, ответственность за демографические последствия повисает в воздухе.

В РМ началось разрушение этнической устойчивости через замену приоритета семьи приоритетом личности, а приоритета этноса приоритетом общества. В этих условиях нужны механизмы самозащиты от деградации и исчезновения этноса, методология устранения системных ошибок, приводящих к невосполнимым демографическим потерям. Необходимо вернуться к забытым, но еще не утраченным приоритетам — Семье и этносу.

Разумеется, улучшение ситуации в РМ может наступить только при стабильном экономическом росте, когда главными вопросами в государственных программах станут социальные проблемы и семья.

Список литературы Особенности демографической ситуации в Республике Мордовия

- Административно-территориальное деление и численность населения Республики Мордовия на 1 января 2004 года: стат. сб. Саранск: Госкомстат РМ, 2004. 17 с.

- Городская семья в начале третьего тысячелетия (социологический анализ). Саранск: М-во труда и занятости РМ, науч. центр соц.-экон. мониторинга РМ, 2004. 41 с.

- Естественное движение населения Республики Мордовия за 2003 год: стат. сб. Саранск: Госкомстат РМ, 2004.56 с. 4-Миграция населения в Республике Мордовия: аналит. записка/НИИ регионологии при Морд, ун-те. Саранск, 2003. № 4 (10). 5 с.

- Миграция населения в Республике Мордовия: стат. сб. Саранск: Госкомстат РМ, 2004. 57 с.

- Мордовия: стат. ежегодник. Саранск: Госкомстат РМ, 2004. 304 с.

- Мордовия: стат. ежегодник. Саранск: Мордовиястат, 2005. 375 с.

- Семья в современном обществе -проблемы и пути решения: материалы респ. науч.-практ. конф. Саранск: , 2004. 116 с.

- Труд и занятость в Мордовии: стат. сб. Саранск: Госкомстат РМ, 2004. 59 с.