Особенности девиантного поведения подростков с ограниченными возможностями здоровья

Автор: Федоренко Н.Д.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 1 (17), 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению особенностей девиантного поведения подростков с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательной школе. В центре внимания находятся индивидуально-психологические характеристики риска возникновения девиантного поведения. В качестве показателей риска, специфических для девиаций подростков с ограниченными возможностями здоровья, нами рассматриваются эмоционально-личностные нарушения, такие как тревожность и агрессивность.

Девиантное поведение, подростковый возраст, задержка психического развития, умственная отсталость, тревожность, агрессивность

Короткий адрес: https://sciup.org/140279723

IDR: 140279723

Текст научной статьи Особенности девиантного поведения подростков с ограниченными возможностями здоровья

В настоящее время многие теоретики и практики указывают на высокий риск возникновения и рост числа различных форм нарушений поведения у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья [1, 2].

Однако, несмотря на это, проблемы отклоняющегося поведения в контексте особенностей личностного развития, свойственного подросткам с ОВЗ освещаются редко и описываются либо на теоретическом уровне, либо – не очень корректно – на прикладном: не всегда учитывается своеобразие, обусловленное тем или иным видом дизонтогенеза, сказывается отсутствие адаптированных методик.

Таким образом, актуальность нашего исследования детерминирована тем, что с одной стороны, количество подростков с девиантным поведением, в том числе и с ограниченными увеличивается, а с другой стороны,

возможностями здоровья, ежегодно исследований, посвященных решению

данной проблемы недостаточно.

С целью изучения специфики девиантного поведения подростков с ограниченными возможностями здоровья нами проводилось исследование на базе школы г. Хабаровска, в которой есть классы коррекционноразвивающего обучения. Выборку составили 36 подростков в возрастном диапазоне от 13 до 16 лет. Испытуемые были разделены на две подгруппы в зависимости от степени выраженности интеллектуального дефекта. Для каждой из подгрупп подбирался свой пакет диагностических методик.

В первую подгруппу вошли 17 человек, имеющих, согласно заключению ПМПК, диагноз «задержка психического развития органического генеза» (15 юношей и 2 девушки). Во вторую подгруппу вошли 19 подростков, имеющих диагноз «умственная отсталость» (9 юношей и 10 девушек).

В качестве психодиагностических методик использовались: 1) анкета антисоциального поведения подростково-юношеская; 2) «Hand-test» Э. Вагнера; для подростков с ЗПР – 3) методика выявления склонности к отклоняющемуся поведению А.Н. Орел, 4) шкала тревожности А. Кондаша; для подростков с УО – 5) тест тревожности Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки.

В первую очередь нами выявлялась предрасположенность учеников к тому или иному виду девиаций. В подгруппе подростков с задержкой психического развития данная задача осуществлялась с помощью методики диагностики склонности к отклоняющемуся поведению, А. Н. Орел и подкреплялась результатами объективных методов исследования. Во второй подгруппе в силу интеллектуальных особенностей учеников, эта задача осуществлялась только при помощи объективных методов исследования.

В ходе комплексного сбора анамнестических данных посредством изучения личных дел подростков, наблюдения и беседы, а также анкетирования, проводимого среди родителей и учителей, были получены следующие данные.

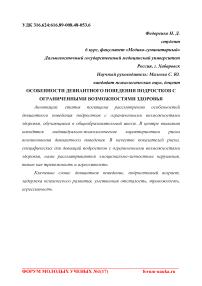

Для испытуемых обеих подгрупп характерными являются высокие показатели школьной дезадаптации. Так, у одиннадцати (65 %) школьников с ЗПР это находит свое отражение в трудностях в учебе, связанных с неподготовкой домашних заданий, у шести (35 %) выявлены частые необоснованные отсутствия в образовательном учреждении. В группе подростков с умственной отсталостью данные показатели несколько возрастают: у тринадцати (68 %) школьников обнаруживаются дисциплинарные проступки в виде частых прогулов уроков и невыполнения домашних заданий.

Уходы и побеги из дома с невозвращением на ночь выявляются у трех (18 %) участников первой подгруппы и у семи (37 %) – второй подгруппы. Следует отметить, что подростки с задержкой психического развития, уходя из дома, чаще всего находят себе временное «убежище» у друзей и знакомых. Если такой возможности нет, то они возвращаются домой, в то время как умственно отсталые подростки чаще всего находят ночлег на вокзалах, в подвалах домов или же на улице.

В подгруппе подростков с задержкой психического развития у шести (35 %) ее участников выявлено употребление психоактивных веществ, таких как алкоголь и каннабиоиды. В подгруппе подростков с умственной отсталостью этот показатель возрастает до восьми (42 %), кроме того отмечается появление в пьяном виде в общественных местах, в том числе в школе.

Что касается уголовно наказуемых проявлений девиантного поведения, то в обеих подгруппах выявляются случаи воровства: у подростков с задержкой психического развития в кражах были уличены два человека (12 %), один из них содержался под стражей в колонии для несовершеннолетних; три умственно отсталых подростка (16 %) склонны к воровству.

Выявлены высокие показатели агрессивного поведения и склонности к физическому насилию (нанесение побоев) по отношению к более слабым сверстникам. В первой подгруппе этот показатель характерен для семи (41 %) испытуемых, во второй – для тринадцати (68 %).

Самоповреждающее поведение не характерно ни для одного члена подгруппы подростков с задержкой психического развития, в то время как у трех подростков с умственной отсталостью (16 %) выявлена склонность к аутоагрессивному поведению. Свое проявление этот факт находит в нанесении себе физических увечий, таких как повреждение вен на запястьях и самоожоги (Рис. 1).

Рисунок 1. Виды правонарушений подростков с задержкой психического развития и умственной отсталостью.

Результаты, полученные в ходе диагностики склонности к тому или иному виду отклоняющегося поведения (СОП, А. Н. Орел) среди подростков с задержкой психического развития, демонстрируют высокие показатели по шкалам «Склонность к преодолению норм и правил» и «Волевой контроль эмоциональных реакций», из чего можно сделать вывод о склонности испытуемых к отрицанию общепринятых норм и правил, ценностей и образцов поведения (двенадцать человек (70,6 %)), а также о низком уровне социального контроля, неспособности контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций, несформированности волевого контроля потребностей и чувственных влечений (пятнадцать человек (88,2 %)).

Наиболее выраженным показателем отклоняющегося поведения в обследуемой группе является склонность к агрессии и насилию. У шести испытуемых (35,3 %) выявлена агрессивная направленность личности и предрасположенность к решению проблем посредством насилия, к использованию унижения партнера по общению как средство стабилизации самооценки. Еще у шести испытуемых (35,3 %) отмечается наличие агрессивных тенденций.

Один испытуемый имеет высокую готовность к реализации делинквентного поведения, еще у шести - обнаружились делинквентные тенденции и низкий уровень социального контроля.

Предрасположенность к аддиктивному поведению выявлена у десяти испытуемых (58,9 %).

К самоповреждающему поведению большинство членов исследуемой группы не склонны, лишь у двух ее участников (11,8 %) выявлены склонность к риску, потребность в острых ощущениях.

Таким образом, большинство подростков обеих подгрупп имеет те или иные нарушения поведения. Однако подростки с умственной отсталостью в сравнении с подростками с задержкой психического развития имеют более высокие показатели по всем видам отклоняющегося поведения.

Также следует отметить, что показатели субъективных и объективных методов исследования подгруппы подростков с ЗПР, в целом, сошлись. Использование двух групп методов позволило нам не только выявить уже существующие отклонения в поведении подростков, но и предрасположенность к тому или иному, еще не сформированному, виду девиантного поведения, которое, тем не менее, может начать свое формирование под воздействием тех или иных стрессовых ситуаций. В дальнейшем это помогло нам в составлении практических рекомендаций для предотвращения его возникновения.

Результаты, полученные по шкале тревожности А. Кондаша, проводимой в подгруппе подростков с задержкой психического развития, демонстрирует высокий уровень общей тревожности у десяти подростков. Также получен высокий уровень самооценочной тревожности у девяти подростков. Несколько повышенный уровень межличностной тревожности наблюдается у восьми подростков, высокий - у трех. Полученные данные свидетельствуют о заниженной самооценке большинства испытуемых, а также о наличии как внутриличностных, так и межличностных конфликтов.

Следует отметить показатель «Чрезмерное спокойствие» межличностного, самооценочного и общего вида тревожности у четырех подростков. Подобная «нечувствительность» к неблагоприятным обстоятельствам, как правило, носит защитный характер и препятствует полноценному формированию личности. Эмоциональное благополучие в этом случае сохраняется ценой неадекватного отношения к действительности, отрицательно сказываясь на продуктивности деятельности.

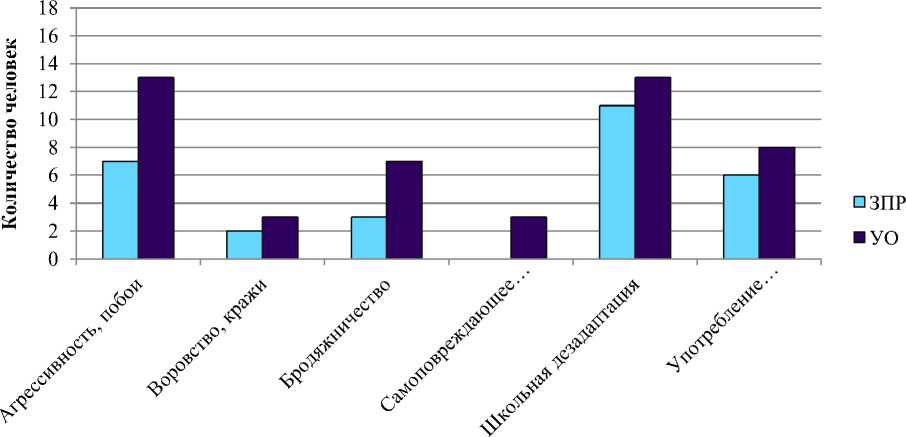

Результаты, полученные по тесту тревожности Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки, демонстрируют высокий уровень тревожности у пятнадцати (78,95 %) подростков; средний уровень тревожности - у четырех (21,05 %) подростков. При чем, наиболее часто ситуации, вызывающие отрицательный выбор относятся к группе межличностного взаимодействия, как с взрослыми, так и со сверстниками (Рис. 2).

Однако следует отметить, что у подростков, которым свойственно отклоняющееся поведение, наибольшую тревожность и страх вызывают ситуации взаимодействия со старшими людьми, в то время как в ситуации «Ребенок-ребенок» они часто выступают в роли агрессора.

Абсолютное большинство подростков на ситуации «Ребенок-взрослый» дают ответы, отражающие жестокое отношение к ребенку, либо игнорирование ребенка в пользу другого члена семьи, что может свидетельствовать о неблагоприятной ситуации в семье.

□ Положительный выбор

□ Отрицательный выбор действия

Ситуация

Рисунок 2. Ситуационное распределение уровня тревожности подростков с умственной отсталостью

Согласно данным, полученным в ходе проведения методики «Hand-test», уровень агрессивности (Agg), повышен в обеих подгруппах испытуемых. Однако у подростков с умственной отсталостью значимо выше (p≤0,02) склонность к открытому агрессивному поведению (I) по сравнению с подростками, имеющими диагноз «задержка психического развития».

Также значимо выше является показатель шкалы «Страх» (F) (p≤0,027) у подростков с умственной отсталостью. Такое сочетание, возможно, объясняются тем, что ответы категории «Страх» подразумевают боязнь ответного удара и агрессии со стороны других людей. Подростки, с умственной отсталостью, вероятно, используют открытую агрессию в качестве психологической защиты.

В то же самое время у подростков с задержкой психического развития значимо выше показатель по шкале «Зависимость» (Dep) (p≤0,002), что с одной стороны, демонстрирует их потребность в помощи и поддержке со стороны окружающих, что в свою очередь, является показателем направленности на приспособление к социальному окружению и уменьшает вероятность открытого агрессивного поведения. А, с другой стороны, показывает установку человека на то, что не он несет ответственность за свои поступки, а другие.

Важным является показатель степени личностной дезадаптации (Mal), выраженный в обеих подгруппах подростков. Высокий показатель по данной шкале характеризует подростков низкой адаптивностью, отсутствием стремления строить свои отношения с людьми на принципах сотрудничества (Табл. 1).

Таблица 1.

Результаты проективное методики «Hand-test» (кол-во выборов/% от общего числа выборов)

|

Признак |

Подростки с ЗПР |

Подростки с УО |

|

Агрессия (Agg) |

80 (24 %) |

90 (23,7 %) |

|

Директивность (Dir) |

20 (6 %) |

36 (9,5 %) |

|

Аффектация (Aff) |

7 (2,1 %) |

3 (0,8 %) |

|

Коммуникация (Com) |

66 (19,8 %) |

52 (13,7 %) |

|

Зависимость (Dep) |

18 (5,4 %) |

2 (0,5 %) |

|

Страх (F) |

10 (3 %) |

28 (7,4 %) |

|

Эксгибиционизм (Ex) |

11 (3,3 %) |

21 (5,5 %) |

|

Калечность (Crip) |

48 (14,4 %) |

41 (10,8 %) |

|

Описание (Des) |

9 (2,7 %) |

22 (5,8 %) |

|

Напряжение (Ten) |

9 (2,7 %) |

28 (7,4 %) |

|

Активные безличные ответы (Act) |

40 (12 %) |

49 (12,9 %) |

|

Пассивные безличные ответы (Pas) |

14 (4,2 %) |

7 (1,8 %) |

|

Галлюцинации (Bas) |

0 |

0 |

|

Отказ от ответа (Fail) |

2 (0,6 %) |

0 |

|

Показатель степени личностной дезадаптации (Mal) |

65 |

99 |

|

Склонность к открытому агрессивному поведению (I) |

9 |

69 |

По результатам проведенного исследования в обеих подгруппах мы выделили «группы риска».

В заключение можно сказать, что обследованные нами подростки характеризуются отсутствием желания поддерживать эмоциональный контакт с окружающими, повышенным уровнем агрессии, склонностью к насилию, имеют признаки делинквентного поведения. У большинства из них обнаружен высокий уровень тревожности, проявляющийся как в межличностных отношениях, так и во внутриличностных. Все это отображает личностную и социальную дезадаптацию подростков с ограниченными возможностями здоровья. Для преодоления состояния дезадаптации, целесообразным будет их вовлечение в групповую работу, а в программу коррекции необходимо включать методы социальнопсихологического обучения (методы арт-терапии, игровые методы).

Список литературы Особенности девиантного поведения подростков с ограниченными возможностями здоровья

- Беличева С. А. Основы превентивной психологии. М.: Социальное здоровье России, 1994. - 221 с.

- Социальные отклонения / сост. Н. И. Фелинская, под ред. В. Н. Кудрявцевой. М.: Юридическая литература, 1989. - 198 с.