Особенности диагностики и лечения минно-взрывной травмы нижних конечностей, осложненной глубокой флегмоной

Автор: Крайнюков П.Е., Чеснаков А.Н., Химченко Ю.В., Чеснакова Т.В., Кокорин В.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 4 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлено клиническое наблюдение успешного лечения пациента с сочетанным огнестрельным осколочным ранением груди, таза, нижних конечностей, осложненного тяжелым течением раневого процесса, развитием травматической болезни вследствие взрывного поражения высокоэнергетическим боеприпасом кассетного типа.

Взрывная травма, травматическая болезнь, глубокая флегмона, минновзрывные ранения, осложнения огнестрельных ранений, компартмент-синдром, фасциотомия, vac-терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/140308250

IDR: 140308250 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_4_169

Текст научной статьи Особенности диагностики и лечения минно-взрывной травмы нижних конечностей, осложненной глубокой флегмоной

Диагностика и лечение пациентов с взрывной травмой и минно-взрывными ранениями конечностей, осложненными развитием глубоких флегмон и компар-тмент-синдрома сегмента конечностей является сложной и актуальной задачей современной хирургии и не теряет своей медицинской и социальной значимости. Имеются немногочисленные работы по профилактике и лечению гнойно – некротических осложнений огнестрельной травмы конечностей на этапах медицинской эвакуации, однако вопросы диагностики и лечения гнойно-септических осложнений на этапе специализированной хирургической помощи освещены мало.

Пациент В., 1997 г.р., получил сочетанное огнестрельное осколочное ранение груди, таза, нижних конечностей, вследствие поражения артиллерийским снарядом.

Первая помощь оказана на поле боя (введен наркотический анальгетик, наложены кровоостанавливающие турникеты). Доставлен на этап оказания квалифицированной медицинской помощи через 4 часа с момента ранения в крайне тяжелом состоянии. Проведены противошоковые мероприятия, гемотрансфузия, транспортная иммо- билизация. К исходу 1-х суток пациент доставлен в многопрофильный эвакогоспиталь, где продолжена интенсивная инфузионно-трансфузионная терапия, выполнено первое оперативное вмешательство: наложение аппарата внешней фиксации КСВП на кости таза и левой нижней конечности, первичная хирургическая обработка ран мягких тканей. На 2-е сутки нахождения в стационаре выполнена повторная первичная хирургическая обработка ран мягких тканей левой нижней конечности, подкожная фасциотомия левой голени. Несмотря на проводимую терапию состояние пациента ухудшалось. На 4-е сутки после эвакуирован авиационным медицинским модулем в многопрофильный центральный госпиталь. Эвакуация с аэродрома в госпиталь осуществлена реанимобилем в сопровождении врача – реаниматолога и фельдшера – анестезиста с проведением респираторной поддержки.

При поступлении пациент находился в сознании, жаловался на одышку при минимальной физической нагрузке, боли в левой половине грудной клетки, усиливающиеся при кашле, глубоком вдохе, резко выраженную слабость, боли в области костей таза и левой нижней конечности. Кожные покровы бледные, чистые, периферических отеков не отмечено. Температура тела до 38,0 °С. Дыхание самостоятельное при назальной инсуфляции кислородом. Отмечалось незначительное отставание левой половины грудной клетки в акте дыхания за счет боли в местах переломов ребер. Аппарат КСВП в области таза и левой нижней конечности состоятельный. Кровоснабжение левой нижней конечности сохранено, пульсация на тыльной артерии стопы ослаблена, тактильная чувствительность левой голени и стопы резко снижена, активные движения в левой стопе невозможны.

Клинико-лабораторные показатели: гемоглобин 59 г/л, лейкоциты 14,0 х 109/л., с нейтрофильным сдвигом (сегментоядерные 78%, палочкоядерные 12%, метамиелоциты 1%, лимфоциты – 9%), тромбоциты 129 х 109/л. В биохимическом анализе крови: гипопротеинемия (общий белок 43 г/л,) высокий уровень креатин-киназы (CK-NAK) 6908 ед/л, азотистых оснований (мочевина 13,6 ммоль/л, креатинин 137 мкмоль/л.), трансаминаз (АСТ 276 ед/л, АЛТ 180 ед/л), миоглоби-немия до 900 мкг/л, С –реактивный белок 150 мг/л, прокальцитонин 12 нг/мл, тропонина I при поступлении составлял 0,1 нг/мл.

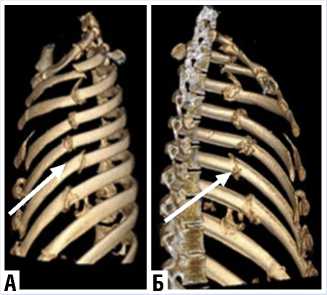

Рис. 1. 3D–реконструкция костного скелета грудной клетки. Сагиттальный срез. А – вид переломов ребер по наружной боковой поверхности грудной клетки. Б – вид переломов ребер по внутренней боковой поверхности грудной клетки.

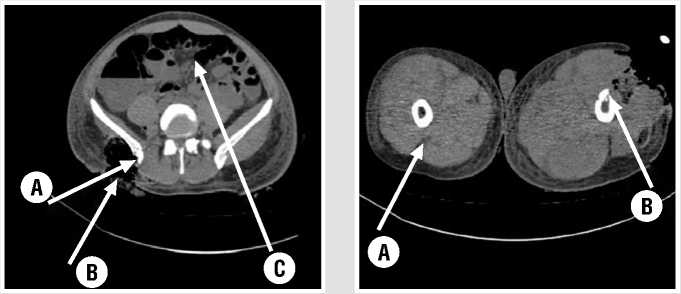

Рис. 3. КТ – внутрисуставной перелом шейки левой бедренной кости со смещением отломков. А – правая бедренная кость. В – перелом левой бедренной кости.

Рис. 2. Фронтальная проекция таза. А – многооскольчатый перелом левой подвздошной кости. В – Дефект мягких тканей левой ягодичной области. С – пневматоз кишечника.

По данным МСКТ органов грудной клетки выявлены переломы 2–7 ребер по средней подмышечной линии со смещением костных отломков. Признаки отека легких (ОРДС) с двусторонним гидротораксом (около 700 мл) (Рис. 1). Расширение всех камер сердца.

На МСКТ органов брюшной полости и малого таза: оскольчатый перелом крыла левой подвздошной кости, крыши вертлужной впадины, перелом подвздошной кости со смещением костных отломков, множественные инородные тела левой ягодичной области, диффузно-дистрофические изменения печени, пневматоз кишечника (Рис. 2).

На МСКТ левого бедра КТ – признаки осколочных переломов левого бедра (на уровне шейки бедра, средней трети, нижней трети), оскольчатого перелома крыши вертлужной впадины слева со смещением, перелома передних отделав вертлужной впадины, дефектов мягких тканей левого бедра, жидкости в супрапателлярном завороте левого коленного сустава, отека промежуточной головки четырехглавой мышцы левого бедра (Рис. 3, 4).

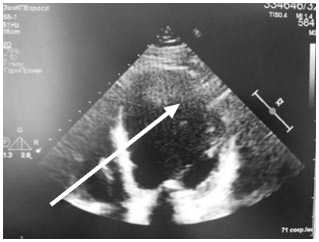

По данным трансторакальной ЭХО-КГ: глобальная систолическая функция левого желудочка в норме. ФВ 55%. ЭХО – признаки гипокинеза боковой стенки левого желудочка (Рис. 5). Асинхронное движение межжелудочковой перегородки. Митральная регургитация 1–2 степени. Трикуспидальная регургитация 1–2 степени. Давление в лёгочной артерии в пределах нормы. СДЛА 40 мм рт. ст. Сепарация листков перикарда за левым желудочком до 3 мм над правыми отделами – до 5 мм.

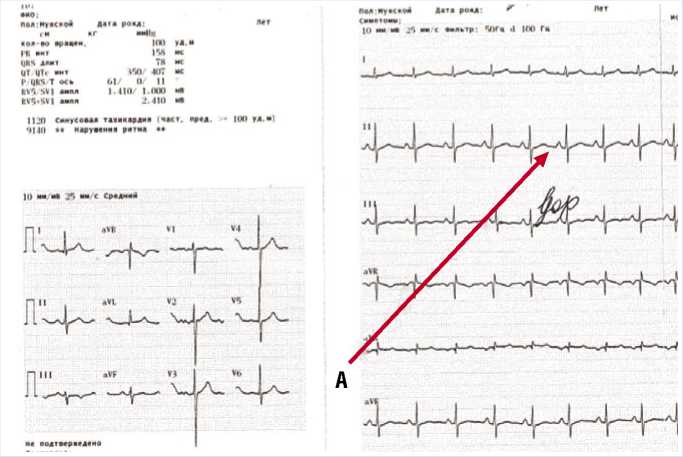

На ЭКГ ускоренный синусовый ритм с ЧСС 100 в минуту.

Рис. 4. КТ – огнестрельный оскольчатый перелом средней трети диафиза левой бедренной кости со смещением отломков. А – диафиз правой бедренной кости. B – перелом диафиза левой бедренной кости.

Рис. 5. ЭХО-КГ ушиб сердца, признаки гипокинеза боковой стенки левого желудочка.

Рис. 6. ЭКГ при поступлении: признаки ушиба сердца: синусовая тахикардия, отклонение электрической оси сердца влево.

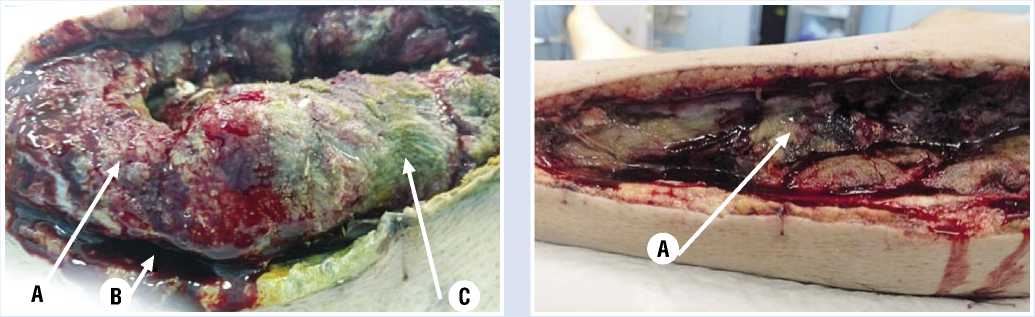

Рис. 7. Вид операционной раны левого бедра при поступлении. А – выраженный отек-выбухание мышц латеральной группы бедра. В – гнойно-геморрагическое отделяемое из межмышечного пространства латеральной группы левого бедра. С – мышечные волокна латеральной группы бедра с участками некроза.

Рис. 8. Вид операционной раны левой голени при поступлении.

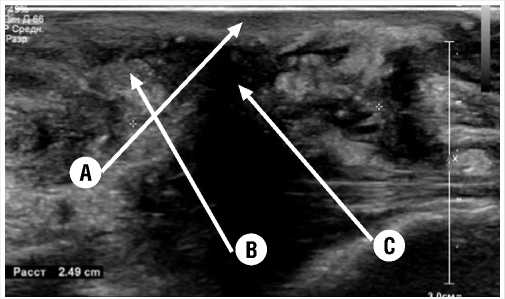

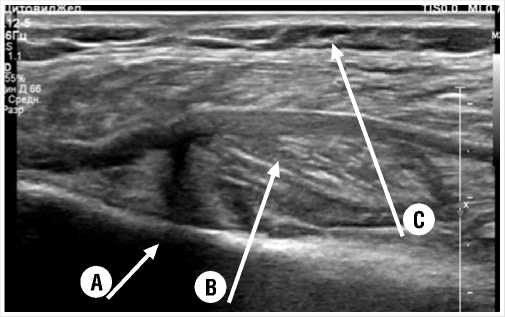

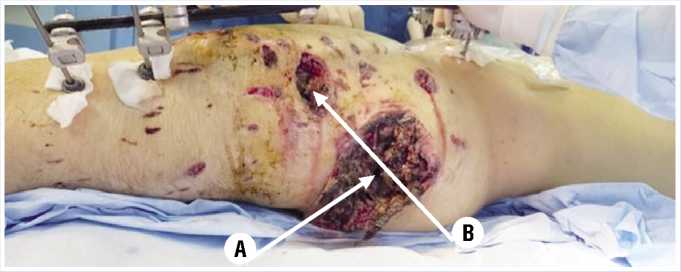

Рис. 9. Компартмент синдром левой голени. А – выраженный отек подкожной клетчатки. В – миозит. С – скопление патологической

Рис. 10. Глубокая флегмона левого бедра. А – скопление гноя между латеральной и промежуточной широкими мышцами бедра. В – миозит промежуточной широкой мышцы левого бедра. С – выраженный отек подкожной клетчатки левого бедра.

жидкости между мышцами левой голени.

Диагноз ушиба сердца установлен на основании скрининга:

– клиническая и рентгенологическая диагностика травмы костно-мышечного каркаса грудной клетки;

– нарушения сердечного ритма в виде тахикардии, диффузных реполяри-зационных изменения в миокарде левого желудочка, единичной наджелудочковой экстрасистолии, при поступлении и в динамике (2-е сутки). Тяжесть травматического повреждения сердца по Moore E.E. [1] оценена первой степени.

Тяжесть состояния и повреждения (ранения) пациента оценивалась с помощью объективной системы оценки тяжести травм «ВПХ». Для количественной оценки использовали шкалы «ВПХ-П(ОР)», «ВПХ-СП», «ВПХ-СГ» при поступлении в стационар и в ходе лечения. Критерии тяжести повреждения и состо- яния оценивались как крайне тяжелые (12, 2 и 34 балла, соответственно).

Таким образом, в крайне тяжелом нестабильном состоянии пациент госпитализирован в отделение хирургической реанимации для проведения комплексной интенсивной терапии и лечения тяжелого сепсиса. Уровень тяжести сепсиса при поступлении по шкале SOFA составило 6 баллов.

Местный статус при выполнении вторичной хирургической обработки: кости таза и левое бедро фиксированы аппаратом наружной фиксации (КСВП), визуализируется выраженная отечность левой нижней конечности от паховой складки до тыльной поверхности стопы. По наружной поверхности левого бедра локализуется обширная рана, 25x17x5 см, с подрытыми, неровными краями с выступающими отечными мышцами латеральной группы бедра (Рис. 7). Мышечные волокна латеральной группы бедра с участками некроза, размерами до 7x4 см, мозаично расположенными. При электростимуляции участки мышц не сокращаются, не кровоточат. Из раны левого бедра отмечается обильное серозное отделяемое, имеющее неприятный запах по типу «тухлой рыбы», на дне раны зона перелома левого бедра. На левой голени по наружной поверхности рана, 10x7x3 см, с неровными, иссеченными краями, выше и ниже данной раны вертикальные, хирургическим путем выполнены разрезы кожи, длиной 3 см (подкожная фасциотомия) (Рис. 8). При пальпации и визуально интенсивно выраженный отек левой голени и снижение болевой чувствительности.

УЗИ мягких тканей левой голени выявило скопление жидкости в медиальном футляре (Рис.9); УЗИ левого бедра – обнаружено скопление жидкости с признаками скопления гнойных масс в латеральной группе мышц бедра; диагностирована глубокая флегмона левого бедра, компар-тмент синдром левой голени (Рис. 10).

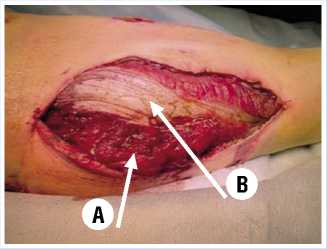

Рис. 11. Внешний вид медиальной фасциото-мии левой голени на 1-е сутки после операции. А – медиальная головка икроножной мышцы левой голени. В – камбаловидная мышца левой голени.

Рис. 12. Внешний вид ран левого бедра на 1 сутки после операции. А – вторичные некрозы латеральной группы мышц левого бедра. В – вторичные некрозы в зоне межмышечной флегмоны левого бедра.

Окончательный диагноз: взрывная травма. Тяжелое сочетанное огнестрельное ранение груди, таза, нижних конечностей. Закрытая травма груди с переломами 4, 5, 6 ребер по средней подмышечной линии со смещением костных отломков. Ушиб сердца. Двусторонний малый гидроторакс. Гидроперикард. Огнестрельное осколочное слепое проникающее ранение таза без повреждения органов с огнестрельным оскольчатым переломом левой и правой подвздошной костей, крыши левой вертлужной впадины со смещением костных отломков без нарушения целостности тазового кольца, с дефектом мягких тканей поясничнокрестцовой области, осколочное слепое ранение мягких тканей области левого тазобедренного сустава, с огнестрельным внутрисуставным переломом шейки левой бедренной кости со смещением отломков, огнестрельным оскольчатым переломом левой бедренной кости в средней трети со смещением костных отломков с дефектом мягких тканей левого бедра. Осложнение: постгеморрагическая анемия тяжелой степени тяжести. Ком-партмент – синдром левой голени. Острое повреждение почек, острая почечная недостаточность тяжелой степени. Тяжелый сепсис. Острый респираторный дистресс синдром. Дыхательная недостаточность 2 степени.

Морфологической основой развития тяжелого сепсиса у данного пациента стала взрывная травма с множественными осколочными ранениями мягких тканей таза и нижних конечностей с огнестрельными переломами костей таза, двойным оскольчатым переломом левого бедра со смещением костных отломков, сочетающаяся с размозжением и обширными дефектами мягких тканей левого бедра и левой голени, что привело на 4-е сутки к травматической болезни и развитию обширного вторичного некроза мягких тканей левого бедра, левой голени и острой почечной недостаточности.

Диагноз тяжелого сепсиса подтвержден лабораторными исследованиями: общеклиническим, биохимическим анализами крови, определением кислотно-щелочного состава крови и определением уровня – биомаркера-прокальцитонина, который составил у данного пациента 12 нг/мл. Пациенту, учитывая ушиб сердца, выполнена катетеризация бедренной артерии для мониторинга гемодинамики и газового состава артериальной крови, проведения инфузионной терапии объемом свыше 2,5 л в сутки.

Терапия ушиба сердца включала инфузии неотона, применение β-блокато-ров, системное введение наркотических анальгетиков и нестероидных противо-спалительных препаратов.

В предоперационном периоде проводилась эмпирическая антибактериальная терапия по схеме меронем 3 гр в сутки, амикацин 1,5 г в сутки, метрогил 1500 мг в сутки (учитывалась внутриго-спитальная флора).

По результатам проведенного микробиологического обследования методом MALDI-ToF масс-спектрометрии выявлена Klebsiella pneumonia в 106 КОЭ/л, типичный представитель возбудителей нозокомиального сепсиса с панрези-стеностью к карбапенемам, бетта-лак-тамамм.

На основании данных антибиоти-кограммы назначена патогенетическая антибактериальная терапия: тигециклин в дозировке 50 мкг в сутки.

У пациента на предыдущем этапе медицинской эвакуации была выполнена латеральная фасциотомия (Рис. 8). В связи с этим стандартная четырехком-панентная фасциотомия была завершена проведением медиальной фасциотомией со вскрытием заднего фасциально-мышечного футляра (поверхностно и глубокого) (Рис. 11).

Вторичная хирургическая обработка выполнена по общепринятой методики. В ходе оперативного вмешательства вскрыта глубокая флегмона левого бедра, взят мазок с раневой поверхности левой нижней конечности для микробиологического исследования. Иссечены некротизированные участки латеральной группы мышц левого бедра (Рис. 12).

Установка вакуум-аспирацион-ной системы (VAC-therapy) в раны мягких тканей левого, таза, левой голени (Рис. 13, 14).

В период нахождения в отделении реанимации с целью коррекции гемической гипоксии, восстановления плазменных факторов свертываемости крови, проведения плазмообмена потребовалось переливание 14 доз одногруппной, резус-совместимой эритроцитной лейкоредуцированной взвеси и 28 доз одно-группной свежезамороженной плазмы, детоксикационная, антикоагулянтная терапия, иммуномодулирующая терапия (иммуноглобулин нормальный, человеческий пентаглобин в дозировке 50 мгр в сутки и сеансы ГБО), симптоматическая терапия – анальгетики, гастропротекторы, пробиотики, поливитамины.

После стабилизации состояния, пациент переведен в хирургическое отделение, где за период нахождения пациенту выполнено 15 ВХО, в ходе которых проводили некрэктомию и санацию ран, наложение VAC –системы. При открытом этапе ведения раны использовали водорастворимые мази с антибиотиками. В результате проводимого комплексного

Рис. 13. Вид раны левого бедра в условиях терапии локального отрицательного давления (VAC-therapy).

Рис. 14. Вид раны левой голени в условиях терапии локального отрицательного давления (VAC-therapy).

лечения раны левой нижней конечности очистились, выполнились грануляционной тканью, рентгенологических признаков раневого огнестрельного остеомиелита левой бедренной кости не выявлено.

На всем протяжении тяжелого периода выполнялся иммунологический и биохимический контроль уровня прокальцитонина и С-реактивного белка, как маркеров течения сепсиса. После очищения ран левой нижней конечности, заполнения их свежими и здоровыми грануляциями, кожный покров восстанавливали путем свободной и несвободной кожной пластики (выполнено на 22-е сутки).

Совместная работа узких специалистов многопрофильного стационара позволила выполнить остеосинтез левой бедренной кости и стабилизировать сложный перелом, что является важным фактором, способствующим скорейшему заживлению обширных дефектов мягких тканях и профилактике осложнений.

Заключение

Минно-взрывные ранения конечностей с взрывным разрушением тканей конечности, отрывом сегмента конечности, с многооскольчатыми переломами костей сегментов конечностей сопровождаются обширными повреждениями мягких тканей с отслойкой кожи, с размозжением и дефектами тканей сегментов конечностей, массивной кровопотерей, развитием травматического шока, переходящим в травматическую болезнь, которая имеет периоды в своем развитии, из которых наиболее «ко- варным» в отношении последующего развития осложнений считается 2-й период или «период относительной стабилизации жизненноважных функций». В этот период раненые должны получать хирургическое лечение для профилактики тяжелых, угрожающих жизни осложнений, как правило, в войсковом районе. По объективным или субъективным причинам именно недостатки в организации лечебно-эвакуационных мероприятий на этапе квалифицированной хирургической помощи приводят к развитию гнойных осложнений в 3-м периоде травматической болезни (период максимальной вероятности развития осложнений).

В связи с этим положением для ранней диагностики, лечения и предупреждения развития гнойных осложнений у пациентов с минно-взрывными ранениями конечностей необходимо максимальное использование диагностических возможностей этапа специализированной хирургической помощи, соблюдение муль-тидисциплинарного подхода с привлечением узких специалистов: травматолога, терапевта, невролога, врача-лаборатор-ной диагностики, эпидемиолога, врача лечебной физкультуры, врача отделения гипербарической оксигенации. Ведущим специалистом в лечение данной категории пациентов, определяющим тактику лечения должен быть врач-хирург, имеющий компетенцию в хирургической инфектологии.

Течение раневого процесса едино в своей закономерности заживления для ран любого происхождения, что требу- ет единства принципов лечения ран с учетом стадии раневого процесса. Необходимо соблюдение современных принципов ведения ран (хирургическая или химическая некрэктомия, оптимальное дренирование гнойных ран, ведение ран во влажной среде, использование антисептиков на водной основе без прижигающего и дубящего эффекта, отказ от антисептиков , изменяющих цвет стенок раневой полости, использование раневых повязок, обладающих гидрофильностью, обеспечивающих отток раневого отделяемого, применение повязок им-прегнированными антисептиками, антибиотиками, биологически активными веществами [2].

Список литературы Особенности диагностики и лечения минно-взрывной травмы нижних конечностей, осложненной глубокой флегмоной

- Гиляревский С.Р. и др. Алгоритм ведения больных с предполагаемым закрытым повреждением сердца // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. - 2013. - №1. - С.55-61. EDN: OJRYMS

- Привольнев В.В., Каракулина Е.В. Основные принципы местного лечения ран и раневой инфекции // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. - 2011. - Т.13. - №3. - С.214-222. EDN: ODSQXP