Особенности диагностики и лечения острых гнойных заболеваний мягких тканей у больных, употребляющих опиоидные наркотические препараты

Автор: Земляной А.Б., Фурса А.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

Изучены результаты лечения 79 пациентов с гнойно-воспалительными процессами мягких тканей, ведущими диссоциальный образ жизни в виде наркомании. Определена взаимосвязь между длительностью наркомании, путями введения наркотика и характеристикой гнойного очага. Принципиальными элементами разработанной нами модификации общепринятого комплексного лечения является применение агрессивной хирургической обработки. Предложенная тактика предопределяет эффективность дальнейшего консервативного лечения, позволяя максимально быстро перевести рану во 2-ю фазу течения раневого процесса и создать условия для ее скорейшего заживления.

Диссоциальность, наркомания, агрессивная хирургическая тактика

Короткий адрес: https://sciup.org/140187912

IDR: 140187912 | УДК: 616-07.004.12:616-052-002.1/.31:613.83

Текст научной статьи Особенности диагностики и лечения острых гнойных заболеваний мягких тканей у больных, употребляющих опиоидные наркотические препараты

Росту гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей способствует увеличение количества лиц, ведущих диссоциальный образ жизни. По данным ВОЗ в мире в 2007 г. насчитывалось свыше 200 млн лиц, практикующих немедицинское использование различных наркотических веществ. Из доклада ежегодного Международного комитета по контролю за оборотом наркотиков при ООН: в России в 2005 г. употребляли наркотики 6 млн человек, из них 2 млн человек – это молодые люди в возрасте до 24 лет.

Установлена прямая связь между парентеральным употреблением наркотиков и развитием тяжелой хирургической инфекции [1, 3, 4]. Риском развития абсцессов и флегмон является: подкожное или внутримышечное введение наркотического препарата, введение смеси наркотиков, использование грязных игл, большая частота инъекций, забор крови перед введением наркотика. Элементарное несоблюдение санитарно-гигиенических норм приводит к развитию обширных гнойных процессов мягких тканей [3, 9, 11], которые являются ведущей причиной смертности и неоднократных госпитализаций среди бомжей и наркоманов [2, 9].

Очаги гнойной инфекции у наркоманов чаще всего формируются в зонах частых инъекций наркотиков: паховая область, проекция подмышечных и кубитальных вен [4, 5]. Длительное введение наркотических веществ трансформирует эти зоны в очаги гнойной инфекции в проекции магистральных сосудов [2, 6]. Паравазальное введение наркотиков приводит к развитию флегмон, которые протекают атипично. При улучшении состояния после хирургического лечения отмечается длительное заживление раны [7, 8]. Достаточно часто происходит генерализация гнойного процесса с развитием сепсиса [2, 10].

«Омоложение» наркомании и алкоголизма, наличие сопутствующих социальных и соматических заболеваний на фоне отсутствия специализированной медицинской помощи, создают предпосылки для увеличения тяжести протекания и кратности гнойных процессов у данной группы больных.

В настоящее время недостаточно исследований по вопросам течения острых гнойных заболеваний у наркоманов. Не разработан единый комплекс хирургического лечения с учетом состояния гнойных очагов, окружающих мягких тканей. Не учитываются особенности дис-социального поведения пациентов в лечебном учреждении. Таким образом, разработка тактики комплексного хирургического лечения острых гнойных заболеваний у наркоманов является актуальной проблемой.

Материалы и методы

Проспективно проанализированы результаты обследования и лечения 79 пациентов (наркоманов) с гнойно-воспалительными процессами мягких тканей. Среди обследуемой группы наркоманов 22,78% (n=18) не имели определенного места жительства. Средний возраст пациентов составил 34,67±0,92 года, с колебанием от 21 до 48 лет.

Наиболее частыми гнойными заболеваниями были флегмоны и абсцессы (89%). Течение гнойного заболевания осложнилось сепсисом у 18 (22,78%) пациентов. Диагноз сепсиса ставили на основе рекомендаций ACCP/ SCCM (1991 г.).

Земляной А.Б., Фурса А.А.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ У БОЛЬНЫХ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОПИОИДНЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Для изучения социального статуса пациента и образа его жизни использовался метод карт – опросников. Анкетирование больных проводилось при установлении доверительных взаимоотношений между ними и врачом. При оценке локального статуса учитывалось наличие гиперемии кожи, отека и инфильтрации ткани, наличие следов от инъекций. При определении объема гнойного очага учитывалась глубина поражения тканей и размеры выявленных гнойных затеков.

Оценка течения раневого процесса во время лечения осуществлялась по результатам цитологических, морфологических и бактериологических методов исследования. Полученные раневые отпечатки фиксировали метиленовым спиртом и окрашивали по Романовскому – Гимза и по Граму, биоптаты окрашивались гематоксилином и эозином. Для определения качественного состава микрофлоры раневой экссудат засевали на селективные питательные среды: 5% сахарный бульон, кровяной агар, желточносолевой агар, среда Эндо, среда Саборо, ацетатная среда. Количественное определение содержания микробных тел в ране из расчета на 1 грамм ткани проводили по методике C. Baxter с соавт. и E. Loeble с соавт. в модификации И.И. Колкера. Обработка и анализ полученных данных выполнены на основе пакета прикладных программ Statistica 6,0 фирмы StatSoft Inc. (США). Достоверность различия показателей определена с использованием Т-критерия Манна-Уитни с достоверностью p<0,05.

Результаты

Систематизировано сочетание факторов диссоци-альности пациентов, влияющих на развитие у них острых гнойных заболеваний мягких тканей. Нами предложено определение степени диссоциации по 7 базовым факторам: наличие прописки, работы, общения с семьей, наличие адекватного сна, питания, санитарно-гигиенических условий, температурных условий жилья. Если данные показатели в 4 и более случаях были неадекватны норме, то степень диссоциальности считалась выраженной. Если факторы не соответствовали общестандартным в 3 и менее случаях – степень диссоциальности считалась невыраженной. Особенностью поведения пациентов с высокой степенью диссоциальности в стационаре являлось негативное отношение к лечению, пропуск ими перевязок и инъекций, снятие повязок с раны, продолжающееся злоупотребление алкоголем и наркотиками. Все это замедляло процесс репарации и препятствовало проведению пластических операций.

Изучена взаимосвязь длительности наркомании, путей введения наркотика и характеристики гнойного очага. Свой точный стаж наркомании знали 58 человек (включены в исследование). В зависимости от продолжительности применения наркотических препаратов больные распределены на группы: до 5 лет (n=17 человек), от 5 до 10 лет (n=22 человека), более 10 лет (n=19 человек).

Установлено, что больные со стажем наркомании до 5 лет (76,47%) преимущественно использовали для введения наркотиков хорошо визуализируемые подкожные вены верхних и нижних конечностей: кубитальные вены, вены кисти и стопы, предплечья (рис. 1). У данной группы больных наиболее типично расположение гнойных очагов в пределах подкожной жировой клетчатки с локализацией в локтевой ямке, на предплечье и плече, на тыльной поверхности кисти и стопы.

При злоупотреблении наркотиками от 5 до 10 лет на первое место выходят внутриартериальный (45,45%) и внутримышечный (45,45%) пути введения. При внутриартериальном введении наркотиков больные наиболее часто использовали бедренные, плечевые и подмышечные артерии, что вело к развитию обширных паравазальных гнойных очагов на передней поверхности бедра, передне-медиальной поверхности плеча, в паховой области (рис. 2). Внутримышечные инъекции выполнялись в мышцы бедра, плеча и ягодичные мышцы. Развившиеся гнойно-воспалительные процессы имели

Рис. 1. Следы от инъекций («дорожка») по ходу подкожных вен предплечья

Рис. 2. Псевдоаневризма ОБА с абсцедированием

Земляной А.Б., Фурса А.А.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ У БОЛЬНЫХ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОПИОИДНЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ большой объем поражения за счет распространенности по мышечным футлярам с наиболее частой локализацией в ягодичной области, на задне-латеральной поверхности плеча, на передне-латеральной поверхности бедра.

У больных со стажем наркомании более 10 лет из-за отсутствия доступных вен и артерий основным является внутримышечный путь введения наркотиков (73,68%). Используются ягодичные мышцы, мышцы плеча. За счет постоянной травматизации, в мышцах образуются рубцовые изменения. А на фоне регулярного инфицирования рубцовой ткани развиваются вялотекущие осумкованные гнойные очаги. Поэтому, у данной группы пациентов чаще встречаются межмышечные абсцессы плеча, ягодичной области (рис. 3)

Принципиальными элементами разработанной нами модификации общепринятого комплексного лечения является применение:

-

I. Агрессивной хирургической обработки с целью купирования в короткие сроки гнойно-воспалительного процесса.

-

II. Консервативного лечения:

-

1. Антибактериальная терапия.

-

2. Дезинтоксикационная и симптоматическая терапия.

-

3. Местное медикаментозное лечение.

-

III. Проведение комплекса мероприятий, направленных на устранение сопутствующих факторов, влияющих на общее состояние, и течение раневого процесса:

-

1. Восстановление режима сна и питания, проведение санитарно-гигиенических мероприятий;

-

2. Психологическая адаптация больных с целью удержания их от употребления наркотиков и алкоголя, и для выработки адекватного отношения к проводимому лечению.

-

IV. Ранние восстановительные операции.

Рис. 3. Постинъекционный абсцесс правого плеча

Ведущая роль в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей у наркоманов принадлежит разработанной нами агрессивно-радикальной хирургической обработке гнойного очага: проведение в ранние сроки радикальной обработки гнойного очага одновременно с дополнительным иссечением всех близлежащих рубцовых тканей в подкожной клетчатке и мышцах, иссечением рубцово-измененной фасции, следов («дорожек») от инъекций на коже и рубцовых втяжений кожи («колодцев») в зоне поражения (патент на изобретение № 2400155 от 17.02.2009).

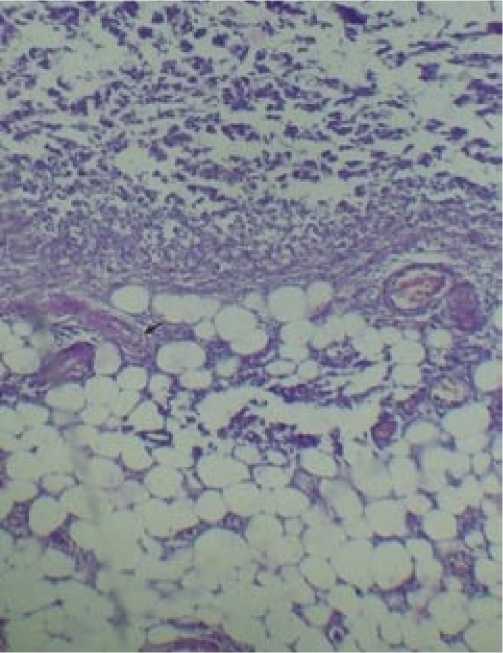

Абсцессы (n=39), располагаясь в мягких тканях, имели четкие контуры без выраженной перифокальной воспалительной реакции. В связи с длительным существованием гнойного очага полость абсцесса была ограничена плотной капсулой. Внутри полости располагались лизированные некротические ткани, густой гнойный экссудат и грануляции. Зона абсцесса была окружена рубцовыми тканями вследствие постоянной травматиза-ции мышц. Радикальное хирургическое лечение носило агрессивный характер с целью предупреждения рецидива гнойного процесса в заведомо инфицированной рубцовой ткани (рис. 4).

Агрессивность оперативного лечения заключалась не только в иссечении имеющихся некрозов, капсулы, но и в тотальном иссечении всех рубцовых тканей вокруг

Рис. 4. Микроабсцесс (указан стрелкой) в рубцовых тканях вблизи гнойного очага. Окраска гематоксилином и эозином, х 100.

Земляной А.Б., Фурса А.А.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ У БОЛЬНЫХ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОПИОИДНЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ зоны гнойного очага. Полость дренировалась трубчатым полихлорвиниловым дренажем. Данная хирургическая тактика лечения позволяла добиться быстрого купирования гнойного очага, очищения раневой поверхности, слипания полости абсцесса и приобретения послеоперационной раной остаточного поверхностного характера.

Флегмоны требовали обширных хирургических вмешательств с проведением радикальной хирургической обработки в пределах здоровых тканей и ревизии возможных путей распространения инфекции. Проводилось широкое рассечение кожи в границах выраженной инфильтрации тканей. В связи с тем, что процесс носил распространенный характер, доступ осуществлялся максимально широко с полным открытием зоны очага, с иссечением «дорожек» от инъекций, травмированных кожных участков, радикальным удалением инфильтрированных, некротических и рубцовых тканей.

При эпифасциальном расположении гнойного очага рубцово-измененная подкожная клетчатка, не подвергшаяся полному лизированию, иссекалась на протяжении. При внутриартериальном и внутримышечном введение наркотических препаратов гнойно-воспалительный процесс располагался субфасциально. При частых инъекциях в глубокие слои тканей фасция уплотнялась и могла не подвергнуться лизису. Несмотря на целостность фасции, удалялись ее уплотненные участки.

Длительно существующий гнойный процесс в мышечном слое приводил к лизису фасции и переходу процесса на подкожную жировую клетчатку. Тактика хирургического лечения была однотипна. Разрез кожи и подкожной клетчатки производился над инфильтратом с иссечением участков поврежденной кожи, подкожной клетчатки на протяжении, лизированной и некротизированной фасции, а также участков пораженных мышц, рубцовых тканей. Производилась ревизия раны с целью ликвидации гнойных затеков, обработка раны 3% перекисью водорода, антисептиком и дренирование трубчатыми дренажами.

При расположении флегмоны в паховой области возникали трудности в оперативном лечении в связи с близостью сосудистого пучка и необходимостью проведения радикальной хирургической обработки. Производился разрез кожи и подкожной клетчатки с иссечением рубцовых тканей в области постинъекционного свища и устранением кожного втяжения («колодца»). Мышцы тупо расслаивались для раскрытия гнойной полости, расположенной под паховой связкой, с визуализацией сосудистого пучка и последующей хирургической обработкой очага. Дренирование выполнялось трубчатым дренажем.

Мы осуществляли ведение раны под повязкой с использованием местных медикаментозных средств (повязки с 1% раствором йодопирона, мазью «Левомеколь», 5% диоксидиновой мазью).

Благодаря проводимому лечению были достигнуты хорошие результаты у 69 (87,34%) пациентов: 9 (11,39%)

человек выписаны с полностью зажившей раной; 60(75,95%) человек выписаны с гранулирующей или эпителизирующейся раной. Средняя площадь остаточной раны составила 20,16±3,04см2.

К неудовлетворительным результатам были отнесены летальные исходы. Летальный исход наступил у 3 (3,8%) больных, поступивших с крайне запущенным гнойно-воспалительным процессом в мягких тканях и сепсисом.

Заключение

Нами установлено, что в зависимости от стажа наркомании определяются преимущественные пути введения и зоны локализации гнойных очагов у наркоманов. Анализ этих данных дает возможность ещё до выполнения оперативного вмешательства оценить его объём и возможный оперативный доступ, выбрать общий или локальный метод обезболивания.

Агрессивная хирургическая обработка является ведущим элементом в комплексном лечении пациентов, ведущих диссоциальный образ жизни. Она предопределяет эффективность дальнейшего консервативного лечения, позволяя максимально быстро перевести рану во 2-ю фазу течения раневого процесса и создать условия для ее скорейшего заживления. Агрессивность оперативного лечения при абсцессах заключается не только в иссечении имеющихся некрозов, капсулы, но и в тотальном иссечении всех рубцовых тканей вокруг зоны гнойного очага, включающих микроабсцессы. При хирургическом лечении флегмон у наркоманов дополнительно иссекаются рубцовые ткани, расположенные в мышцах, подкожном слое, в коже с удалением постинъекционных втяжений.

Данная тактика позволяет добиться хороших клинических результатов даже на фоне неадекватного поведения больных в стационаре.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ У БОЛЬНЫХ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОПИОИДНЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Список литературы Особенности диагностики и лечения острых гнойных заболеваний мягких тканей у больных, употребляющих опиоидные наркотические препараты

- Братийчук А.Н. Хирургическая инфекция у наркозависимых: определение степени тяжести и лечебно-тактических характеристик/А.Н. Братийчук, Ю.Л. Минаев, А.А. Боклин, О.В. Куляскин//Военно-медицинский журнал. -2006. -Т. 327, № 9. -С. 38-41.

- Бубнова Н.А. Гнойная хирургическая инфекция у наркоманов и ВИЧ-инфицированных больных/Н.А. Бубнова, Л.Г. Акинчиц, М.А. Шатиль//Амбулаторная хирургия. -2001. -№ 3. -С. 24-26.

- Конычев А.В. Особенности клиники и лечения гнойно-воспалительных заболеваний пальцев и кисти у социально-незащищенных пациентов/А.В. Конычев, О.Б. Бегишев, Т.Г. Лебедева, Ю.А. Спесивцев//Вопросы практической медицины. -Санкт-Петербург, 1997. -С. 120-123.

- Куликова А.Н. Постинъекционные гнойно-воспалительные и травматологические сосудистые повреждения у больных наркоманией//Ангиология и сосудистая хирургия. -2000. -Том 6, № 4. -С. 113-118.

- Куляскин О.В. Особенности диагностики и лечения гнойной хирургической инфекции у больных опийной наркоманией: автореф. дис... кандидата мед. наук/О.В. Куляскин. -Самара, 2006. -32 с.

- Скарзов А.В. Клинические особенности гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей у лиц, страдающих наркоманией и пути оптимизации хирургического лечения: автореф. дис... кандидата мед. наук/А.В. Скарзов. -Саратов, 2003. -24 с.

- Столяров Е.А. Хирургическая инфекция/Е.А. Столяров [и др.]. -Самара, 2004. -239 с.

- Чадаев А.П. Особенности клинических проявлений гнойно-септических постинъекционных осложнений у больных наркоманией/А.П. Чадаев, А.А. Зверев, А.В. Льготина//Российский Медицинский Журнал. -2007. -№ 4. -С. 9-12.

- Bassetti S. Staphylococcus aureus infections in Injection Drug Users: Risk Factors and Prevention Strategies/S. Bassetti, М. Battegy//Infection. -2004. -№ 32. Р. 163-169.

- Chen C.K. Characteristics of hospitalized heroin smokers and heroin injectors in Taiwan/C.K. Chen, L.W. Su, S.K. Lin//Chang. Keng. I-Hsueh. Tsa. Chih. -1999. Vol. 22, № 2. -Р. 197-203.

- Murphy E.L. Risk factors for skin and soft-tissue abscesses among injection drug users/E.L. Murphy, D. De Vita, H. Lui//Clinical Infect. Diseases. -2001. -№ 33. Р. 35-40.