Особенности диагностики одностороннего сужения верхней альвеолярной дуги и моделирования полных съемных протезов

Автор: Шкарин В.В., Дмитриенко Т.Д., Юхнов И.Н.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 4 т.21, 2024 года.

Бесплатный доступ

Аннотация. Актуальность. Вариабельность формы альвеолярных дуг обусловлена многочисленными этиоло-гическими факторами, что предопределяет методы диагностики и выбор методов моделирования искусственных зубных дуг в полных съемных протезах. Цель. Определить особенности диагностики одностороннего сужения верхней альвеолярной дуги и моделирования полных съемных протезов. Материал и методы. Материалы ис-следования представлены клиническим случаем пациента с односторонним сужением верхней челюсти при оп-тимальных размерах нижней альвеолярной дуги. Для диагностики предложен метод построения геометрических фигур на масштабированных фотографиях моделей беззубых челюстей. В частности, параметры диагностиче-ского треугольника и полуэллипса позволили оценить отклонение фактических размеров от расчетных показа-телей с учетом индивидуальности размеров гнатического отдела лица. Результаты и их обсуждение. Особен-ности формы и размеров альвеолярных дуг при одностороннем сужении верхней челюсти определяли поста-новку искусственных зубов по средней линии альвеолярного гребня. При этом форма зубной дуги не соответствовала эллипсу. Жевательные зубы на стороне сужения верхней челюсти смыкались с обратным пе-рекрытием, и торковые значения моляров правой и левой стороны были различными. Заключение. Результаты исследования позволили оценить моделирование искусственной перекрестной окклюзии с изменением торковых значений моляров на стороне сужения как оптимальное окклюзионное равновесие, обеспечивающее функцио-нальный оптимум жевательного аппарата при полном отсутствии зубов в сочетании с односторонним сужением верхней челюсти.

Полное отсутствие зубов, аномалии размеров челюстей, перекрестная окклюзия

Короткий адрес: https://sciup.org/142243705

IDR: 142243705 | УДК: 616.314-089-23 | DOI: 10.19163/2658-4514-2024-21-4-41-47

Текст научной статьи Особенности диагностики одностороннего сужения верхней альвеолярной дуги и моделирования полных съемных протезов

doi:

REVIEW ARTICLE doi:

Форма и размеры альвеолярных дуг у людей с полным отсутствием зубов весьма вариабельны и определяются многочисленными факторами, включая индивидуальность гнатической части лица и конституциональные особенности [1]. В данной работе авторами представлены варианты параметров альвеолярных дуг, коррелирующие с размерами краниофациального комплекса.

В то же время исследователями отмечено, что альвеолярные дуги являются составной частью зубоальвеолярного комплекса и включают в себя зубные, альвеолярные и апикальные составляющие.

Специалистами представлены основные формы и размеры зубочелюстных дуг при физиологии прикуса [2]. В представленной работе выделены зубочелюстные дуги с физиологической протрузией и ретрузией зубов, обеспечивающих оптимальный окклюзионный статус.

С целью определения типологических особенностей зубочелюстных дуг, включая альвеолярный компонент, предложены многочисленные методы биометрии [3, 4]. Приведены данные о половом диморфизме зубов и зубочелюстного комплекса [5].

Одним из важных биометрических показателей является трансверсальный размер, позволяющий определить степень сужения зубочелюстных дуг [6]. Авторы отметили взаимосвязь указанного размера с глубиной дуги, что определяло гнатический тип зубочелюстных дуг, это было необходимо при выборе тактики ортодонтического и протетического лечения.

В клинике ортодонтии типологические особенности зубочелюстных дуг представляют интерес с точки зрения тактики лечебных мероприятий [7, 8]. При этом исследователи уделяли особое внимание выбору брекетов и дуг из различных сплавов металла, обеспечивающих в ходе лечения окклюзионный баланс с учетом индивидуальности жевательного органа. В то же время авторы отмечают, что результаты подобных исследований могут быть полезны при моде- лировании искусственных зубных дуг в клинике стоматологии ортопедической.

Представлены конкретные методические указания по биометрии альвеолярных дуг беззубых челюстей [9]. Авторами отмечена взаимосвязь размеров лица с альвеолярным отростком верхней челюсти и даны рекомендации по выбору размеров искусственных зубов и зубных дуг в протетических конструкциях. Определены коэффициенты соответствия, позволяющие прогнозировать параметры альвеолярных дуг и сравнивать их с фактическими величинами.

Для построения формы зубочелюстных дуг предложено ориентироваться на дугу Хаулея и различные ее модификации [10]. Однако данный метод основан на размерах четырех резцов, что не позволяет его применение на беззубых челюстях. Так же обращено внимание на положение клыков в зубной дуге с анализом межклыкового расстояния [11]. Оптимальное положение клыков обеспечивает «клыковое ведение» при функционировании жевательного органа и служит критерием эффективности протетиче-ского и ортодонтического лечения.

Методы лечения пациентов с дефектами зубных дуг в разных возрастных группах изложены в учебной и научной литературе [12]. Уделено внимание специалистов расположению окклюзионной плоскости [13]. Протетиче-ская плоскость считается основной для постановки искусственных зубов при изготовлении протезов.

Протокольными мероприятиями при протезировании пациентов являются рентгенологические методы, включая анализ нижнечелюстного сустава [14, 15].

Кроме того, телерентгенография позволяет оценить параметры гнатической структуры лица, особенности строения челюстей, выраженность атрофии альвеолярных костей и размеры апикальных базисов.

В то же время мы не встретили сведений об особенностях диагностики одностороннего сужения альвеолярной дуги при полном отсутствии зубов и особенностях протетического лечения указанной патологии, что и определят цель работы.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить особенности диагностики одностороннего сужения верхней альвеолярной дуги и моделирования полных съемных протезов.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Диагностика и лечение проводилось с учетом протокола лечения пациентов с полным отсутствием зубов.

Использовались общепринятые хрестоматийные методы кефалометрии, биометрии, рентгенографии с некоторыми модификациями, позволяющими уточнение диагноза.

При анализе типологических особенностей лица и альвеолярных дуг проводили исследования, направленные на возможности моделирования искусственных зубных дуг, в частности, оценивали трузионный тип, позволяющий определить вестибулярно-язычный наклон зубов, диагональные показатели лица, определяющие соразмерность лица с размерами искусственных зубов и параметрами альвеолярных дуг. Использовали коэффициенты соразмерности. Так, для определения диагональных размеров альвеолярных дуг сумму диагоналей лица (трагио- нально-субназальная величина) делили на коэффициент 2,5.

Глубина верхней альвеолярной дуги была в 2,43 раза меньше глубины лица, измеряемой от субназальной точки до линии, соединяющей трагиональные точки, расположенные в верхнем углублении козелка ушной раковины. Ширину лица делили на коэффициент 2,66 для получения опримальных размеров верхней альвеолярной дуги. Расчетные показатели сравнивали с фактическими размерами и определяли разницу в размерах.

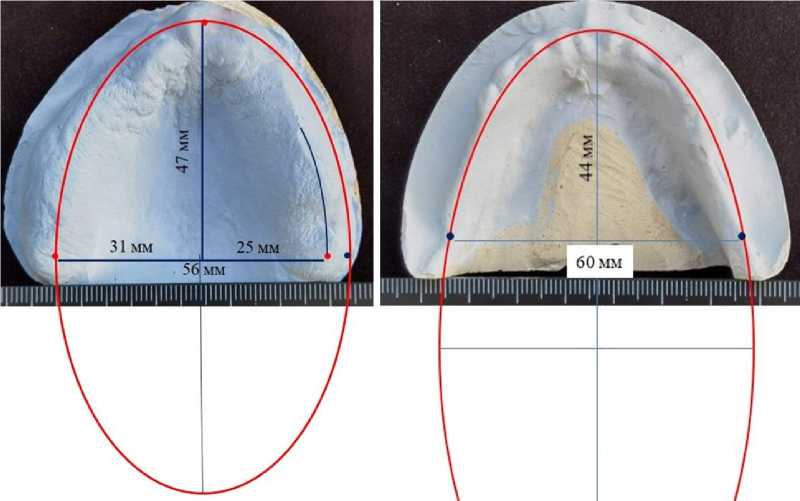

Биометрию альвеолярных дуг проводили на фотографиях моделей при масштабе 1 : 1. Особое место занимало графическое построение оптимальных шаблонов альвеолярных дуг по прогнозируемым размерам, с учетом индивидуальности лицевых параметров. Шаблоны дуг совмещали с фотографиями моделей и оценивали параметры соответствия/несоответствия. Формы альвеолярных дуг обеих челюстей были близки к эллипсоидам, с коротким диаметром, равным ширине альвеолярных дуг, а длинный диаметр для верхней дуги составлял удвоенную величину глубины, на нижней челюсти – трехкратную величины глубины арки. При этом графическая репродукция проходила через центральную точку дуги в переднем секторе, а в заднем отделе – через позадимолярные точки (рис. 1).

Рис. 1. Графическое построение альвеолярных дуг

На полученных снимках оценивали отклонение смещения шаблона оптимальной формы дуги от средней линии альвеолярного гребня.

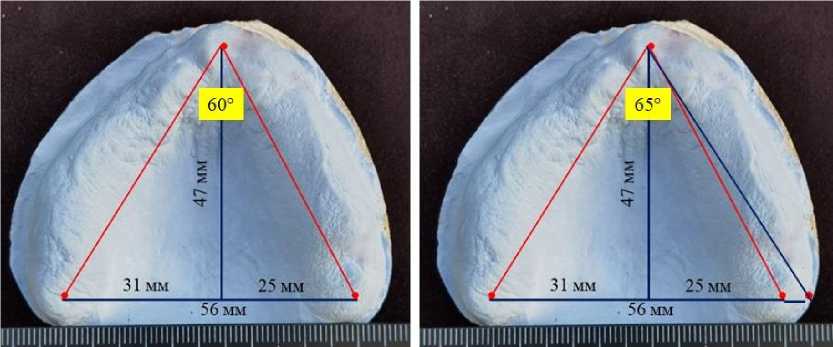

Кроме этого, фотостатическим методом оценивали особенности диагностических треугольников, стороны которого соединяли центральную точку дуги с позади молярными ориентирами, при этом линия, соединяющая дистальные точки, служила основанием треугольника.

Определение высоты прикуса и центральной окклюзии проводился на жестком базисе с учетом рекомендаций специалистов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При измерении лица было установлено, что его ширина составляла 170 мм, глубина –

112 мм, а сумма диагоналей – 280 мм. При расчете оптимальных параметров верхней альвеолярной дуги определено, что для данного пациента расчетная ширина должна быть 64 мм. Фактическая величина была равна 56 мм, что свидетельствовало о сужении на 8 мм.

Однако при построении диагностических треугольников было обращено внимание на неравномерное расстояние от срединной са-гиттали дуги (перпендикуляр от центральной точки к дистальной трансверсали) до ретромолярных точек.

Справа величина составляла 31 мм и была близка к расчетной величине. Слева исследуемый размер был 25 мм, что свидетельствовало об одностороннем сужении верхней альвеолярной дуги (рис. 2).

Рис. 2. Односторонне сужение верхней альвеолярной дуги

Глубина дуги была близка к расчетным показателям, а размеры диагоналей были различными. Так, справа диагональ была равна 56,5 мм и коррелировала с размерами диагоналей лица.

Слева диагональ дуги составила 53 мм, что на 3,5 мм меньше оптимального размера и свидетельствовала об аномалии формы и размера. Построение диагностического равностороннего треугольника способствовало нормализации величины центрального угла и подчеркивало асимметрию альвеолярной дуги.

Графическое построение оптимальных размеров альвеолярных дуг также свидетельствовало об одностороннем сужении верхней челюсти и оптимальных размерах нижней альвеолярной дуги.

Таким образом, оптимальным методом диагностики одностороннего сужения верхней че- люсти при полном отсутствии зубов является построение диагностических треугольников и графических шаблонов с последующим их сопоставлением на фотографиях, сделанных в масштабе 1 : 1.

Данные, полученные путем биометрии моделей челюстей, определили тактику моделирования искусственных зубных дуг при изготовлении протезов.

С учетом рекомендаций специалистов при постановки искусственных зубов ориентировались на среднюю линию альвеолярного гребня, что в последующем обеспечивало равное распределение жевательной нагрузки на кость.

Полученная форма зубной дуги не соответствовала полу эллипсу, что вполне объяснимо индивидуальными особенностями челюсти. Нижняя дуга была близка к оптимальной форме (рис. 3).

Рис. 3. Форма искусственных зубных дуг на протезах

Компенсация окклюзионного статуса осуществлялась изменением вестибулярно-язычного наклона искусственных зубов.

В приведенном примере окклюзионный статус пациента не соответствовал оптимальной норме и характеризовал одностороннюю перекрестную окклюзию со смещением верхних жевательных зубов в язычную (нёбную) сторону (рис. 4).

Несмотря на наличие перекрестной окклюзии при проведении функциональных проб, протезы не балансировали в полости рта и не требовали специальных гелей для улучшения их фиксации.

При смещении нижней челюсти в сторону определялось «клыковое ведение» при котором контакт был только на клыках, что характерно для оптимальной окклюзии (рис. 5). Таким образом, проведенное моделирование искусственных зубных дуг в полных съемных протезах при одностороннем сужении верхней челюсти, с учетом индивидуальных особенностей челюстей, показало эффективность предложенных лечебно-диагностических мероприятий.

Рис. 4. Состояние окклюзии после протетического лечения

Рис. 5. Клыковое ведение на полных съемных протезах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя полученные сведения в ходе диагностических и лечебных мероприятий, необходимо отметить, что при полном отсутствии зубов встречаются аномалии и деформа- ции альвеолярных дуг беззубых челюстей, что может быть объяснено влиянием врожденных и приобретенных этиологических факторов. Одной из форм патологии может быть одностороннее сужение верхней челюсти при опти- мальных размерах нижней челюсти. Наиболее рациональным методом диагностики является биометрия гипсовых моделей методом фото-статического анализа. При этом на фотографию накладываются диагностические фигуры в виде равностороннего треугольника и эллипса, позволяющие определить выраженность и локализацию аномалии. При постановке искусственных зубов целесообразно ориентироваться на токовые значения искусственных жевательных зубов, в ходе моделирования односторонней перекрестной окклюзии, что позволяет компенсаторную нормализацию окклюзионного баланса. Результаты исследования могут быть использованы в клинике протетической стоматологии.

Список литературы Особенности диагностики одностороннего сужения верхней альвеолярной дуги и моделирования полных съемных протезов

- Коробкеев А. А., Доменюк Д. А., Шкарин В. В. Морфологические особенности челюстно-лицевой области у людей с полной вторичной адентией и различными типами конституции. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2020;15(2):539–543.

- Шкарин В. В., Дмитриенко Т. Д., Кочконян Т. С. Современные представления о форме и размерах зубочелюстных дуг человека. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2021;80(4): 12–19.

- Шкарин В. В., Дмитриенко Т. Д., Ягупова В. Т. Анализ классических и современных методов биометрического исследования зубочелюстных дуг в периоде прикуса постоянных зубов (Обзор литературы). Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2022;81(1):9–16.

- Шкарин В. В., Фомин И. В., Дмитриенко Т. Д. Сравнительный анализ результатов различных методов биометрии зубных дуг. Волгоградский научно-медицинский журнал. 2023;20(1):40–43.

- Domenyuk D. A., Lepilin А. V., Fomin I. V., Dmitrienko S. V. Odontometric indices fluctuation in people with physiological occlusion. Archiv EuroMedica. 2018:8(1):12–18.

- Dmitrienko S. V., Domenyuk D. A., Kochko-nyan A. S. Interrelation between sagittal and transversal sizes of maxillary dental arches. Archiv EuroMedica. 2014;4(2):10–13.

- Давыдов Б. Н., Порфириадис М. П., Ведеши-на Э. Г. Особенности тактики и принципов ортодонтического лечения пациентов с асимметрией зубных дуг, обусловленной различным количеством антимеров (Часть II). Институт стоматологии. 2018;78(1):70–73.

- Давыдов Б. Н. Давыдов Б.Н., Ведешина Э. Г. и др. Биометрическое обоснование основных линейных размеров зубных дуг для определения так-тики ортодонтического лечения техникой эджуайс (Часть II). Институт стоматологии. 2016;71(2): 66–67.

- Дмитриенко С. В., Шкарин В. В., Дмитриенко Т. Д. Методы биометрического исследования зубочелюстных дуг. Волгоград: Издательство ВолгГМУ, 2022. 220 с.

- Климова Н. Н., Бавлакова В. В., Севастьянов А. В. К вопросу о построении дуги Хаулея. Ортодонтия. 2011;54(2):11–13.

- Ярадайкина М. Н., Севастьянов А. В. Клыково-назальный коэффициент для определения меж-клыкового расстояния. Ортодонтия. 2013;2:38.

- Климова Н. Н., Филимонова Е. В., Дмитриенко Д. С. Применение эстетических протетических конструкций в клинике стоматологии детского возраста. Ортодонтия. 2007;69(4):25–28.

- Shkarin V. V., Kochkonyan Т. S., Domenyuk D. A., Dmitrienko S. V. Occlusal plane orientation in patients with dentofacial anomalies based on morphometric cra-nio-facial measurements. Archiv EuroMedica. 2021; 11(1):116–121.

- Доменюк Д. А., Давыдов Б. Н., Ведешина Э. Г. и др. Рентгенологические и морфометрические ме-тоды в комплексной оценке кефало-одонтоло-гического статуса пациентов стоматологического про-филя (Часть I). Институт стоматологии. 2017; 75(2):58–61.

- Доменюк Д. А., Давыдов Б. Н., Ведешина Э. Г. Рентгенологические и морфометрические методы в комплексной оценке кефало-одонтологического статуса пациентов стоматологического профиля (Часть II). Институт стоматологии. 2017;76(3):32–35.