Особенности диагностики острого риносинусита на фоне бронхолегочной патологии у детей раннего возраста

Автор: Маматова Шахноза Рамизидиновна, Карабаев Хуррам Эсанкулович, Агзамходжаева Нилюфар Шамсиддиновна

Журнал: Re-health journal @re-health

Рубрика: Оториноларингология

Статья в выпуске: 2 (10), 2021 года.

Бесплатный доступ

Тадқиқот мобайнида эрта ёшдаги болаларда бронх-ўпка патологияси заминида ўткир риносинуситнинг ўзига хос хусусиятлари ўрганилди. Изланишлар ТошПТИ клиникаси базасида пульмонология бўлимида олиб борилган. Тадқиқот учун бронх-ўпка патологияси бўлган эрта ёшдаги 72 та бемор болалар текширилган. Муаллифлар , педиатр участкаларида ўткир риносинуситни ўз вақтида ва адекват даволаниши бронх-ўпка асоратларининг келиб чиқиши хатари пасайишига олиб келади, деган хулосага келдилар.

Риносинусит, бронхит, пневмония, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/14125105

IDR: 14125105

Текст научной статьи Особенности диагностики острого риносинусита на фоне бронхолегочной патологии у детей раннего возраста

Актуальность. Риносинуситы являются наиболее распространенным заболеванием среди ЛОР-органов у детей раннего возраста [1,2,3]. При этом они никогда не являются начальным звеном в цепи патологических изменений и чаще всего развиваются вследствие острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). В подавляющем большинстве случаев при ОРВИ поражаются околоносовые пазухи, а также возникает отек слизистой оболочки и застой секрета [4,5,6]. Эпидемиологическая статистика, приведенная в редакции EPOS 2020 [2], показала, что распространенность острого риносинусита (ОРС) находится в пределах 6-15% в разных странах мира. Причем у детей младше 3-х лет ежегодно регистрируется 788 случая на 1000 человек детского населения, а в возрасте 12-17 лет - 396 случаев[7,8,9,10].

Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух могут приводить к различным осложнениям как в соседних с ними областях (глазница, череп), так и отдаленных (бронхи, легкие). Возникновение последних осложнений вызвано комплексом причин: нарушением нормального носового дыхания, что приводит к снижению вентиляции в легких; рефлекторным влияниям патологических изменений ВДП на нижние, распространением инфекции сверху вниз, аллергическим фактором, вызывающим сенсибилизацию организма[11,12].

Бронхолегочные осложнения, связанные с заболеваниями носа и околоносовых пазух развивается у детей и протекает в три стадии: начальная - синобронхит, промежуточная - затяжная или рецидивирующая пневмония, завершающая -хроническая пневмония.

Пневмония — это острое инфекционное заболевание легочной паренхимы, пневмонию могут вызывать вирусы, бактерии и грибки. Пневмонию, вызванную бактериями, можно лечить антибиотиками, однако только около 30% детей с пневмонией получают необходимые им антибиотик.

Пневмония является важнейшей отдельно взятой причиной смертности детей во всем мире. Ежегодно она уносит жизни примерно 1,1 миллиона детей в возрасте до пяти лет [13,14]. Своевременная правильная диагностика острых пневмоний у детей, оценка тяжести течения болезни с учетом сопутствующих заболеваний, правильный выбор антибактериальной терапии позволяет полному выздоровлению детей от пневмонии, снижению осложнений и летальности от пневмоний [15,16]. Пневмонии делятся на вне-и внутрибольничные. Внебольничные пневмонии возникают у ребенка в обычных условиях, внутрибольничные через 72 часов пребывания в стационаре или в течение 72 ч после выписки оттуда. Выделяют также пневмонии новорожденных.

Цель исследования : изучить особенности диагностики острых риносинуситов на фоне бронхолегочной патологии у детей раннего возраста.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 72 больных детей (32 девочки и 40 мальчиков) в возрасте от 1 до 3 лет, которые были проконсультированы оториноларингологами в отделении пульмонологии клиники ТашПМИ. Наблюдаемым больным был поставлен диагноз - острый гнойный риносинусит. В отделение эти больные были госпитализированы с диагнозом острая пневмония (60 детей) и острый бронхит (12). Больные были разбиты на 3 группы по 24 детей:

-

1 группе было проведено рентгенография ОНП

-

2 группе было проведено двухмерная ультразвуковое исследование ОНП

-

3 группе двухмерная ультразвуковое исследование и рентгенография ОНП

Всем больным была сделана рентгенография грудной клетки для выявления бронхолегочной патологии.

Всем больным детям было проведено комплексное обследования:

-

- пальпация и перкуссия околоносовых пазух,

-оториноларингологическое исследования (риноскопия, фарингоскопия, отоскопия и ларингоскопия),

-двухмерное ультразвуковое исследования (B-режим) околоносовых пазух, -рентгенография придаточных пазух носа и грудной клетки

-

- Бактериологический посев из зева.

-

- при необходимости бронхоскопия и КТ.

Лабораторные исследования: ОАК. ОАМ

Исследование больных детей начинали с инструментального осмотра ЛОР-органов, обязательным при этом являлась методика передней риноскопии. Она позволяет рассмотреть передние отделы полости носа. Клинически заподозрить синусит можно по наличию гиперемии и отека слизистой оболочки полости носа и присутствию патологического секрета, как правило, в области среднего носового хода. Однако отсутствие этих признаков вовсе не исключает патологии со стороны околоносовых синусов. Поэтому данная методика не является основополагающей в постановке диагноза синусита у детей раннего возраста.

Обзорная рентгенография околоносовых пазух выполнялась в носоподбородочной и при необходимости в боковой проекции.

При поражении околоносовых пазух на обзорных рентгенограммах обычно отмечался различная степень выраженности снижения пневматизации полостей синусов. В частности, при воспалительном процессе наблюдался изменение слизистой оболочки в виде ее утолщения, что приводило к сужению воздушного просвета пораженного синуса за счет пристеночного снижения пневматизации. По наличию снижения пневматизации в нижних отделах пазухи с четким горизонтальным уровнем пазухи можно было судить о присутствии в синусе жидкостного компонента -патологического секрета.

Учитывая вышесказанное, при оценке обзорных рентгенограмм у детей раннего возраста ведущими считались следующие критерии:

-

1) пазуха воздушна;

-

2) наличие снижения пневматизации пазух носа;

-

3) характер нарушения пневматизации пазух (гомогенное, негомогенное);

-

4) распространенность патологического процесса в пазухе (пристеночное или тотальное снижение пневматизации);

-

5) наличие горизонтального уровня жидкости.

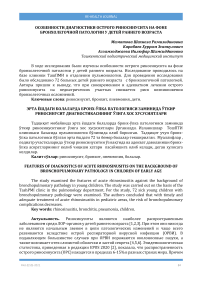

Рис 1. Рентгенография ППН у больного ребенка С. 2 года

На обзорной рентгенограмме в прямой проекции придаточных пазух носа определяется снижение пневматизации клеток решетчатого лабиринта и гайморовых пазух с двух сторон.

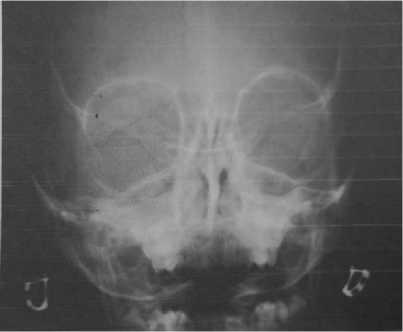

Всем больным детям было проведена двухмерная эхография околоносовых пазух линейными и секторными датчиками, частотой 7,5-8,0 МГц на ультразвуковом диагностическом аппарате «Sonoscape S 22»

Ультразвуковые признаки у детей раннего возраста: отека слизистой оболочки

-

• участки сниженной эхогенности

-

• неоднородной структуры с затуханием эхо сигнала.

-

• наличие секрета в просвете синуса

Двухмерное ультразвуковое исследование позволяет визуализировать отек толщиной от 0,5 мм, что является несомненным преимуществом метода.

Рис.2. Эхографическая картина решетчатой пазухи при остром экссудативном синусите, косой срез. Больной С. 2 года.

В процессе терапии всем обследованным детям повторялось двухмерное ультразвуковое исследования ОНП, позволявшее оценивать ее эффективность, вносить необходимые коррективы.

При лабораторных исследованиях: общий анализ крови: лейкоцитоз, повышение СОЭ; исследование микрофлоры: выявление возбудителя; цитологическое исследование: нейтрофиллез, клетки слущенного эпителия, слизь.

Результаты исследования. Полученными нами данных у 44 больных детей поставлен диагноз острая пневмония, остальные 28 страдали острым бронхитом. У всех больных на момент обращения наблюдалось заложенность носа и кашель, у 56 отмечалась ринорея, 46 - параназальный синдром и 25 присутствовали признаки лихорадки.

Результаты 1 группы больных, которым была проведена рентгенография ОНП (24 детей): из них 18 больным детям поставлен диагноз двухсторонний острый гаймороэтмоидит, в 2 случаях регистрировали острый этмоидит, а также наблюдался единичный случай левостороннего гаймороэтмоидита и в остальных 3 случаях диагностировали правосторонний гаймороэтмоидит.

По рентгенологическим признакам: снижение пневматизации обнаружено у всех больных, из них 7 имели тотальное снижение пневматизации гайморовой пазухи. В 9 случаях был обнаружен уровень горизонтальной жидкости, 8 - пристеночное снижение пневматизации.

Результаты 2 группы больных детей которой была проведена двухмерная ультразвуковая диагностика. Сканирование ОНП проводилось до начала лечения, на 5й день и на 10-й день терапии. Учитывая полученные данные при сканирование, нами было зарегистрировано 16 случаев двухстороннего острого гаймороэтмоидита, При постановке диагноза с помощью двухмерного ультразвуковом сканирования нами наблюдался моносинусит, то есть острый этмоидит, таких случаев было 5. А также имелась картина односторонних поражений в 2 случиях левостороний гаймороэтмоидит и 1-правосторроний гаймороэтмоидит.

У 24 детей на 5-й день лечения исчезли признаки присутствия секрета в просвете верхнечелюстных. При этом обнаруживался лишь отек слизистой оболочки различной степени выраженности. На 10-й день лечения отек слизистой оболочки в верхнечелюстных пазухах при двухмерной ультразвуковой диагностики зафиксирован у 4-х больных, в решётчатой пазухе - только у 1 ребенка. Причем толщина отека слизистой оболочки не превышала 3 мм. В остальных случаях имела место полная санация пазух.

Результаты 3 группы: Данным больным нами проведены двухмерное ультразвуковое исследование и рентгенография ОНП.

Таким образом, нами были сопоставлены результаты исследования . Больным детям, которым проводилась рентгенография ОНП (24 детей), у 10 больных зарегистрировали двухсторонний острый гаймороэтмоидит, а также 5 случаев с острым этмоидитом. Кроме того, у 4-х больных был зафиксирован правосторонний гаймороэтмоидит и у 5 -левосторонний гаймороэтмоидит.

При ультразвуковом сканировании был обнаружен у 17 - двухсторонний острый гаймороэтмоидит и у 3- острый этмоидит.1 – левостороний гаймороэтмоидит и 3-правосторонний гаймороэтмоидит.

Все случаи острого риносинусита бронхолегочных заболеваний закончились выздоровлением.

Выводы.

-

1. Оптимальными техническими параметрами для двухмерного ультразвукового исследования околоносовых пазух является частотный режим 7,5-10 МГц, использование линейных датчиков с рабочей поверхностью не более 37 мм и проведение сканирования в двух проекциях - сагиттальной и аксиальной, что позволяет с высокой достоверностью сканировать верхнечелюстную и решетчатую пазухи.

-

2. Основными эхографическими признаками экссудативного синусита у детей раннего возраста при двухмерном ультразвуковом сканировании являются отек слизистой оболочки, проявляющийся снижением эхогенности неоднородной структуры, и секрет внутри синуса.

-

3. По сравнению с обзорной рентгенографией двухмерная ультрасонография является более информативным методом в выявлении патологии околоносовых пазух при экссудативных процессах.

-

4. Используя в своей практике обзорную рентгенографию, мы подвергали облучение пациентов, что не бывает при двухмерном ультразвуковом исследование. Исходя из этого, двухмерная ультразвуковое исследование даёт возможность наблюдать динамику лечения и корректировать в соответствии с результатами сканирования.

Таким образом, полученные нами данные позволили заключить, что при своевременной и адекватной диагностике острого риносинусита на педиатрических участках, уменьшается риск бронхолегочных осложнений.