Особенности дифференциации регионов по уровню экономической доступности продовольствия

Автор: Шароватова Т.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 4 (115), 2025 года.

Бесплатный доступ

Экономическая доступность продовольствия, являясь основной составляющей продовольственной безопасности, характеризует уровень социально-экономического развития не только всей территории страны, но и отдельных регионов, а ее оценка в настоящее время является актуальной. На экономическую доступность в первую очередь влияют покупательная способность и величина денежных доходов, а также удельный вес расходов на покупку продуктов питания в структуре потребительских расходов. Исследования показали, что последние годы наблюдается положительная динамика денежных доходов населения Российской Федерации. Однако рост денежных доходов из-за высокой инфляции не может объективно отражать улучшения качества и повышение уровня жизни населения. Начиная с 2014 года, темпы инфляции опережают рост среднедушевых денежных доходов населения. Самая высокая заработная плата была и остается в Центральном федеральном округе, а наименьший уровень доходов населения в Северо-Кавказском федеральном округе. Для анализа дифференциации распределения денежных доходов населения использовался индекс Джини. Проведенные исследования по потреблению основных продовольственных товаров в разрезе регионов показали, что наблюдается значительная дифференциация между субъектами Российской Федерации, как в потреблении продуктов питания к среднероссийскому показателю, так и к уровню рекомендуемых рациональных медицинских норм, при этом по итогам 2022 года в значительной части регионов было отмечено потребление фруктов и ягод, овощей и бахчевых культур, молока и молочных продуктов ниже рациональных норм. Автором отмечается, что необходимо разработать методологический подход, ориентированный на использование научно обоснованных методов и инструментов прогнозирования экономической доступности продовольствия в разрезе отдельных субъектов РФ, позволяющих обосновать вероятностные прогнозные сценарии потребления основных видов продуктов питания с учетом эластичности спроса на продовольствие по цене и по уровню среднедушевых доходов.

Экономическая доступность продовольствия, рациональные нормы потребления продуктов питания, денежные доходы, покупательная способность населения, коэффициент Джини

Короткий адрес: https://sciup.org/147252036

IDR: 147252036 | УДК: 338.439.6 | DOI: 10.24412/2587-666X-2025-4-89-96

Текст научной статьи Особенности дифференциации регионов по уровню экономической доступности продовольствия

Введение. Социально-экономические реформы аграрного сектора России, среди которых Национальный проект «Развитие АПК», трансформировавшийся в Государственную программу развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг. и на период 2013-2020 гг., принятие Доктрины продовольственной безопасности 2010 г., а затем Доктрины продовольственной безопасности 2020 г., заложили основу устойчивого развития АПК, направленной на обеспечение продовольственной безопасности и независимости страны на основе импортозамещения, стратегической целью которого стало достижение физической и экономической доступности продовольствия для населения страны.

Экономическая доступность потребления продовольствия характеризуется возможностью приобретения всеми социальными группами населения, независимо от уровня дохода, основных пищевых продуктов в объемах и ассортименте и соответствующего качества по сложившимся ценам в соответствии с установленными нормами потребления.

Экономическая доступность продовольствия, являясь основной составляющей продовольственной безопасности, характеризует уровень социально-экономического развития не только всей территории страны, но и отдельных регионов, а ее оценка в настоящее время является актуальной.

Цель исследования. Определить особенности современного состояния и уровень основной составляющей продовольственной безопасности экономической доступности потребления продуктов питания в регионах Российской Федерации.

Условия, материалы и методы. Основой исследования выступили научные труды отечественных ученых, посвященные проблеме продовольственной безопасности и оценке экономической доступности продовольствия. Для написания статьи использовались данные Федеральной службы государственной статистики, при этом применялись приемы следующих методов: монографического, конструктивного, абстрактно-логического, сравнительного анализа и др.

Результаты и обсуждение. Экономическая доступность продовольствия определяется такими показателями как: удельный вес расходов на продукты питания в структуре потребительских расходов (доходов), коэффициентами Джини, величиной прожиточного минимума, динамикой среднедушевых денежных доходов и прочими показателями, обуславливающими соответствие уровня потребления основных видов продуктов питания в расчете на душу населения рациональным (рекомендуемым) нормам.

Следует отметить, что в современной России наблюдалась многократная трансформация рациональных норм потребления основных видов продовольствия, рекомендованных Минздравом РФ, что обусловлено изменением качественных критериев повышения уровня жизни населения. При этом рациональные нормы потребления, соответствующие здоровому образу жизни в России, существенно отличаются от международных стандартов, разработанные Всемирной организацией здравоохранения (ООН) по всем продуктовым группам: по хлебу, картофелю, овощам, молоку, сахару, растительному маслу они ниже на 20.3%, 6.9%, 0.2%, 2.2%, 34.2, 8.4%; по фруктам, мясу, яйцам, рыбе выше на 24.5%, 4.1%, 7.0%, 165.8%, соответственно [1, 2].

Исследования показали, что качественные характеристики питания населения страны в период санкционного давления имеют разнонаправленные тенденции. С одной стороны, наблюдается сокращение объемов потребления хлеба, несмотря на то, что фактический объем его потребления превышает рациональную норму, а с другой увеличивается потребление мяса, молока, овощей и фруктов. Однако, в целом структуру рациона среднестатистического россиянина можно считать несбалансированной, с чрезмерным употреблением сахара и кондитерских изделий, растительных жиров и хлебобулочных изделий. Потребление рыбы в 2022 году составляло 87,3 % от рациональной нормы, молока и молочных продуктов – 74,2 %, овощей – 74,3 %, фруктов – 63, 0 %, соответственно [3].

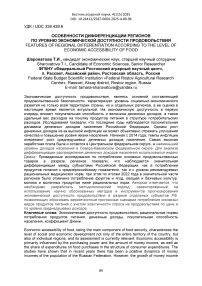

Проведенные исследования по потреблению основных продовольственных товаров в разрезе регионов показали, что наблюдается значительная дифференциация между субъектами Российской Федерации как в потреблении продуктов питания к среднероссийскому показателю, так и к уровню рекомендуемых рациональных медицинских норм (таблица 1).

При этом по итогам 2022 г. в значительной части регионов было отмечено потребление фруктов и ягод, овощей и бахчевых культур, молока и молочных продуктов ниже рациональных норм. Существенная дифференциация регионов отмечается и при потреблении этих видов продовольствия на уровне ниже общероссийского, который гораздо ниже рациональных норм.

Данный факт подтверждает мнение автора о необходимости проведения мониторинга продовольственного обеспечения субъектов РФ с целью выявления проблемных точек и корректировки курса современной агропродовольственной политики страны, направленной на повышение экономической доступности ключевых видов продуктов питания, произведенных в стране, как в части развития логистической инфраструктуры, инфраструктуры хранения и переработки сельскохозяйственного сырья и продовольствия, так и в части стимулирования платежеспособного спроса населения в ответ на наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции. Суть

Составлено автором по данным [2, 3] и результатам исследований экономической доступности заключается в том, что она отражает реальную возможность населения за счет их финансовых средств покупать и потреблять продукты питания в количестве, соответствующем принятым рациональным медицинским нормам [4].

На экономическую доступность в первую очередь влияют покупательная способность и величина денежных доходов населения, а также удельный вес расходов на покупку продуктов питания в структуре потребительских расходов. Исследования показали, что последние годы наблюдается положительная динамика денежных доходов населения Российской Федерации [5].

За период 2015-2022 годы среднедушевые доходы увеличились более чем в 1,58 раза и в 2022 году, согласно данным Росстата, составили в среднем 44937 руб./мес. Однако рост денежных доходов из-за высокой инфляции не может объективно отражать улучшения качества и повышение уровня жизни населения. Начиная с 2014 года, темпы инфляции опережают рост среднедушевых денежных доходов населения [3].

Рост цен на потребительские товары, в том числе и на продовольственные, значительно влияет на покупательную способность фактически располагаемых денежных доходов, как и их существенная дифференциация по территориальному признаку, что негативно отражается на качестве жизни населения и сбалансированности рациона питания.

Самая высокая заработная плата была и остается в Центральном федеральном округе - 59461 руб./мес., на следующих позициях находятся Северо-Западный федеральный округ - 50214 руб./мес. и Дальневосточный федеральный округ - 48613 руб./мес. в 2022 году. Наименьший уровень доходов населения в Северо-Кавказском федеральном округе, где заработная плата в 2022 году составила 29567 руб./мес. В Южном федеральном округе ситуация несколько лучше, так, заработная плата в 2022 году составляла 39263 руб./мес., кроме того в этом федеральном округе рост доходов населения за период 2010-2022 годы самый высокий, он увеличился в 2,6 раза, в Российской Федерации среднедушевые доходы за этот период в среднем увеличились в 2,4 раза.

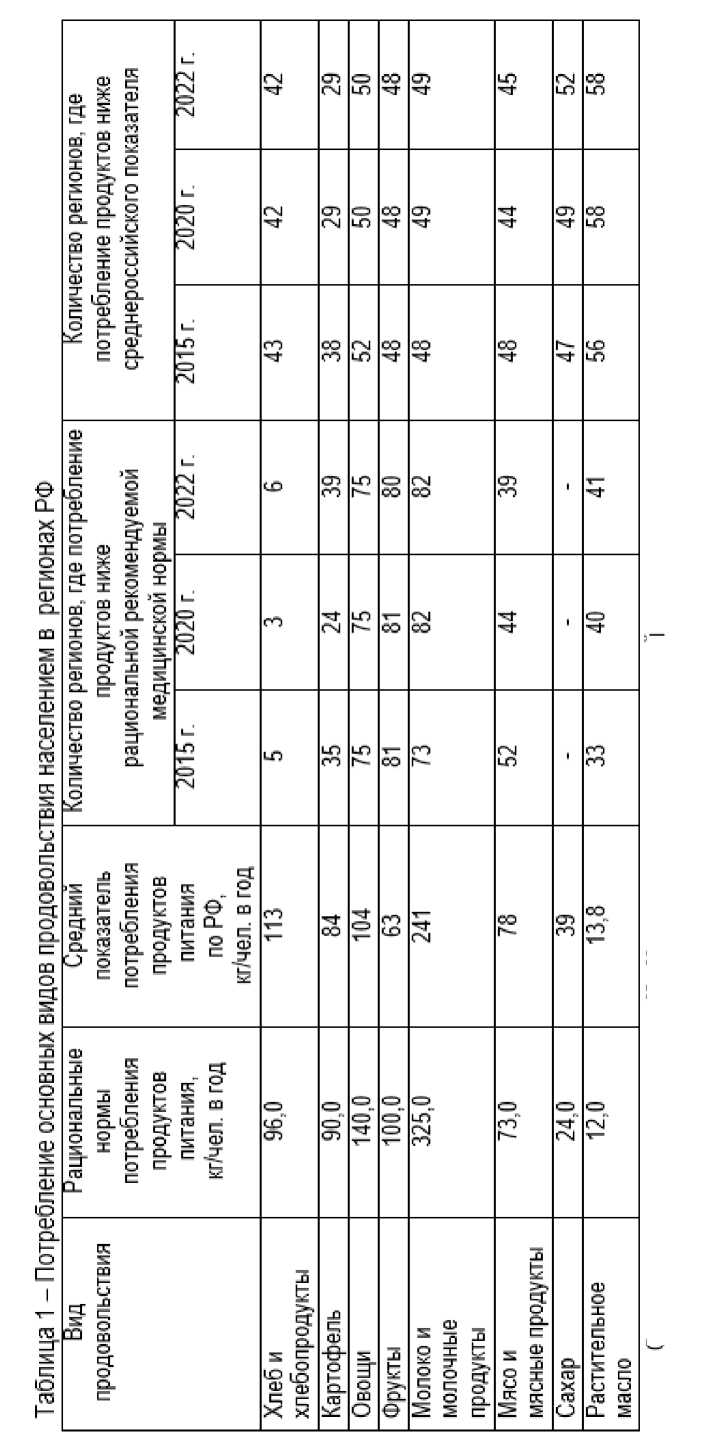

Для анализа дифференциации распределения денежных доходов населения использовался индекс Джини, который является статистическим показателем и указывает на степень расслоения общества, как на уровне страны, так и на уровне регионов, и служит для оценки экономического неравенства [6, 7]. Значение индекса Джини для различных субъектов может находиться в интервале от 0 до 100 процентов, чем ближе он к 100 процентам, тем больше доходов сосредотачиваются в руках малочисленных богатых слоев населения (рисунок 1).

Динамика величины индекса Джини за период 2010-2022 годы отражает положительное снижение концентрации доходов населения Российской Федерации с 42,1 % до 39,8 %. Сравнительный анализ концентрации доходов в разрезе регионов показал значительное экономическое неравенство в Центральном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.

В сравнении с другими зарубежными странами значение индекса Джини для Российской Федерации в целом свидетельствует о высоком неравенстве доходов, что в свою очередь может привести к социальному расслоению общества, сокращению покупательной способности денежных доходов населения.

Рисунок 1 – Динамика индекса Джини (индекс концентрации доходов) РФ и в регионах РФ в 2022 году, %*

*Составлено автором по данным [3]

Индекс Джини в развитых странах Европы с многочисленным средним классом ниже, чем в Российской Федерации (Германии – 29,0 %, во Франции – 29,8 %), ниже он и в странах Восточной Европы (Польша – 26,3 %) и бывших республиках Советского союза (Грузия – 33,0 %, Беларусь – 26,8 %). В странах Африки и Латинской Америки социальное расслоение значительно выше, чем в Российской Федерации, индекс Джини в Замбии равен 56,5 %, а в Бразилии и Мексике 52,0 % и 43,5 %, соответственно.

Об уровне экономической доступности продовольствия свидетельствует такой значимый показатель как структура потребительских расходов домашних хозяйств на питание. Рассчитанный удельный вес бюджетных затрат на покупку продуктов питания в структуре расходов домашних хозяйств показывает, что, несмотря на стимулирование развития аграрного сектора, с целью повышения уровня экономической доступности продовольствия, за период 2010-2022 гг. наблюдается тенденция увеличения удельного веса расходов на продовольствие в структуре расходов домашних хозяйств. Данный факт свидетельствует о том, что санкционное давление оказывает негативное влияние как на производство сельскохозяйственной продукции, подчеркивая уязвимость отрасли от импортных технологий, семян и оборудования, так и на покупательную способность денежных доходов населения. Исследования показали, что в сельской местности удельный вес затрат на продукты выше, чем в городе и превышает 44,0 %, что косвенно отражает более низкий уровень жизни на селе [8].

Показатель, отражающий долю расходов на покупку продуктов питания в структуре потребительских расходов домашних хозяйств, относится к важным социальным и экономическим показателям, отражающим условия жизни населения в стране, и может служить для межстрановых сопоставлений, так как чем выше уровень и качество жизни, этот показатель стремится к уменьшению, а ВВП на душу имеет более высокое значение

Эксперты РИА Новости провели мониторинг величины показателя доли расходов на продукты питания и составили рейтинг домашних хозяйств стран Европы на основе официальных данных, в котором Российская Федерация заняла 31 место [9].Меньше всего в структуре потребительских расходов на покупку продуктов питания приходится у жителей Люксембурга, в их семейном бюджете эти затраты составляют 8,4 %, а больше всего тратят на питание в Казахстане – более 50 % семейных потребительских расходов.

Весомые затраты на приобретение продуктов питания у жителей бывших республик Советского Союза, в том числе и в Российской Федерации, их удельный вес составляет более 35,0 %, развитые страны Запада занимают первые места в списке рейтинга и имеют показатели менее 25,0 %.

Выводы. Таким образом, современная система продовольственной безопасности Российской Федерации в условиях обострения российско-украинского конфликта на фоне усиления санкционного давления со стороны стран Запада сталкивается с серьезными проблемами, что отражается на конечной стоимости продовольствия и его экономической доступности, несмотря на мощный аграрный потенциал страны. В связи с чем, возникает необходимость разработать методологический подход, ориентированный на использование научно обоснованных методов и инструментов прогнозирования экономической доступности продовольствия в разрезе отдельных субъектов РФ, позволяющих обосновать вероятностные прогнозные сценарии потребления основных видов продуктов питания с учетом эластичности спроса на продовольствие по цене и по уровню среднедушевых доходов [10].

По мнению автора, предложенный метод должен включать обязательное проведение типологизации регионов страны по уровню продовольственной самообеспеченности, что обеспечит необходимую корректировку современного курса агропродовольственной политики государства, направленного на повышение качества жизни населения.