Особенности динамических смысловых систем сознания личности осужденного

Автор: Салахова Валентина Борисовна, Ощепков Алексей Александрович

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 3 (25), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования динамических смысловых систем сознания и структур субъективной реальности личности осужденных. Представлены результаты изучения смысловых систем через их отражение в индивидуальном мировоззрении личности осужденного.

Девиантное поведение, личность осужденного, ценностно-смысловые ориентации личности, динамические смысловые системы сознания, структура субъективной реальности личности осужденного, мировоззрение личности осужденного

Короткий адрес: https://sciup.org/14114389

IDR: 14114389

Текст научной статьи Особенности динамических смысловых систем сознания личности осужденного

Основной характеристикой современного российского общества является его социальная поляризация, расслоение на большинство бедных и меньшинство богатых. Наблюдается конфликт между сущностью проводимых экономических реформ и ожиданиями, стремлениями значительной части населения. Пространство социальной стратификации свертывается практически к одному показателю — имущественному (капитал, собственность, доход) (по данным Центра исследования социальной структуры и социального расслоения, г. Москва). Кроме того, наблюдаются экономические и политические изменения, которые также носят негативный характер: падение российской экономики, непростая политическая ситуация на мировой арене (введение санкций, международная изоляция России, российское эмбарго и др.). Данные изменения приводят к тому, что в обществе возрастает волна недовольства, увеличивается количество безработных граждан, наблюдается снижение уровня жизни населения, а также рост преступности и количества осужденных за различные виды преступлений. Величина коли- чества преступлений и числа осужденных, находящихся в условиях лишения свободы, прямо пропорциональна уровню ценностного, морально-этического и нравственного развития общества. Но если рост преступности зависит от социальной, политической и экономической ситуации развития общества, то возникает вопрос: почему же наблюдается рост рецидивной преступности? Целью уголовно-исполнительного законодательства является исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Однако пенитенциарная система, сложившаяся в России, как правило, не обеспечивает необходимого исправления личности осужденного, а служит для изоляции преступника от общества.

Проблема исправления и коррекции противоправной личности должна затрагивать исследование индивидуальной специфики внутренней жизни, реконструкции субъективной картины мира личности, ее ценностно-смысловой сферы. Учитывая тот факт, что ценностно-смысловая сфера является центральным, ядерным образо- ванием личности и, воздействуя в целом на поведение человека в каждой конкретной ситуации, обусловливает общую направленность его жизни, система ценностных ориентаций и связанная с ней направленность личности являются центральным звеном, в конечном счете определяющим законопослушность либо противоправность поведения человека. Как отмечает Д. А. Леонтьев, «чтобы понять поведение человека, надо раскрыть его смысл» [3].

С целью изучения смысловых систем через их отражение в индивидуальном мировоззрении мы использовали методику предельных смыслов (МПС) Д. А. Леонтьева и В. Н. Бузина. С нашей точки зрения, данная методика несет в себе достаточно высокую информативную нагрузку в контексте поставленной проблемы, поскольку индивидуальная оценка в формулируемых испытуемыми мировоззренческих представлениях расширена до масштаба всеобщей значимости, что подразумевает их как проекции глубинной смысловой структуры личности. В этой связи мы можем говорить о проективном характере мировоззренческих генерализаций, отражающих достаточно глубокие и интимные ценностносмысловые ориентации личности. Данная особенность мировоззрения позволяет нам предполагать минимальную степень искажающего влияния психических защит. Обобщённое суждение предполагает анализ его как единицы анализа мировоззрения. В то же время обобщённое суждение представляет собой критерий отличия мировоззренческих суждений.

Перспективность и адекватность косвенной диагностики глубинных личностных структур, по нашему мнению, связаны еще и с тем, что мировоззренческие структуры являются проекцией в плоскость сознания динамических смысловых структур, образующих содержательно-смысловой уровень структуры личности [2]. Кроме того, устойчивость индивидуальных смысловых структур во времени определяет в качестве основы индивидуальной структуры смысловых связей своеобразную канву, на которую накладываются ситуативные, вновь возникшие либо ранее не осознаваемые смыслы.

Обработка данных по МПС проводилась посредством структурного, содержательного и проективного анализа.

Структурный анализ, направленный на выявление индивидуальных особенностей структуры смысловой цепи, осуществлялся нами посредством таких количественных индикаторов, как абсолютное число предельных категорий (Т (ПК)), абсолютное число узловых категорий

(N (УК)), индекс связности полученной структуры (И Св.), абсолютное число всех сформулированных испытуемым неповторяющихся категорий, средняя длина цепей (С.д.ц.) и продуктивность, определяемая как отношение общего абсолютного числа названных испытуемым неповторяющихся категорий к числу исходных категорий.

Структурные индикаторы в совокупности отражают степень зрелости и развитости индивидуального мировоззрения [2]. Соответственно, чем более сформулировано мировоззрение, тем больше узловых категорий, а в итоге больше связность, средняя длина цепи и продуктивность.

Содержательный анализ осуществлялся с целью выявления сравнительной частоты встречаемости в протоколах тех или иных типов категорий. В соответствии с тремя специфическими типами категорий авторами методики выделены три содержательных количественных индикатора:

-

— индекс децентрации (ИД), определяемый как удельный вес в индивидуальном протоколе категорий, субъектом действия в которых выступают другие люди. ИД позволяет увидеть, в какой степени для субъекта собственное «Я» выступает абсолютным смысловым центром мира;

-

— индекс рефлексивности, определяемый как удельный вес категорий, описывающих не практические действия, а психическое отражение, те или иные акты сознания в широком смысле слова, как собственно интеллектуальнорефлексивные (знать, понимать и т. п.), так и непосредственно-чувственные (ощущать, помнить и т. п.). Присутствие последних указывает на развитость внутреннего мира, осознание собственного ментального функционирования; в случае отсутствия категории такого рода, с точки зрения Д. А. Леонтьева и В. Н. Бузина, речь идет о нарушении регуляторных функций сознания по отношению к практической деятельности;

-

— индекс негативности (ИН), который определяется как удельный вес категорий, выражающих прямое отрицание в грамматической форме («не бояться», «не быть одиноким» и т. д.). С точки зрения Д. А. Леонтьева, ИН отражает гомеостатическую ориентацию личности, выражает паттерн защитного поведения, проявления склонности к ограничению всякой активности, не вызванной ситуативной необходимостью.

Проективный анализ данных методики предельных смыслов представляет собой содержательную интерпретацию полученных смысловых цепей и структур с точки зрения отражения в них глубинных личностных особенностей смы- словой сферы испытуемых. В настоящее время не существует стандартной инструкции и процедуры проективного анализа МПС.

Мы использовали методику предельных смыслов, в частности проективный анализ, для выявления смысловых систем мировоззрения личности осужденного в исправительном учреждении в контексте его ресоциализации. На основании качественного анализа предельных смыслов и выявления доминирующей в высказываниях потребности каждого интервьюированного нами были определены стратегии поведения осужденного в системе исправительного учреждения. Ответы испытуемых на вопросы (общая направленность высказываний) анализировались нами в соответствии с типами направленности личности осужденного по В. Г. Дееву и А. И. Ушатикову [1]:

-

— осужденные с положительной направленностью, отличающиеся различной степенью социально-позитивной активности (активные и пассивные);

-

— осужденные с неопределенной (нейтральной) направленностью, неустоявшимися ценностями и несформировавшимся внутригрупповым «кодексом»;

-

— осужденные с отрицательной направленностью, которая может быть как открытой, так и скрытой.

Вместе с тем, наряду с типами направленности личности по В. Г. Дееву и А. И. Ушатико-ву, в целях содержательного анализа нами также была использована типология групп осужденных, выделенная В. В. Яковлевым [4]. Автор утверждает, что особенности ценностно-смыс- ловой сферы личности во многом детерминируют процесс ресоциализации осужденных. Следовательно, изучение этих особенностей дает возможность установить принадлежность осужденного к одной из выделенных им групп: с благоприятной тенденцией к ресоциализации; с неопределенной тенденцией к ресоциализации; с неблагоприятной тенденцией к ресоциализации.

Таким образом, полученные данные по методике предельных смыслов анализировались нами с учетом типов направленности личности осужденного В. Г. Дееву и А. И. Ушатикову и с учетом типологии В. В. Яковлева.

-

1 стратегия поведения — осужденные положительной направленности с благоприятной тенденцией к ресоциализации;

-

2 стратегия поведения — осужденные неопределенной (нейтральной) направленности с неопределенной тенденцией к ресоциализации;

-

3 стратегия поведения — осужденные отрицательной направленности с неблагоприятной тенденцией к ресоциализации.

Результаты содержательного, структурного и проективного анализа были занесены в общую матрицу для дальнейшей математико-статистической обработки данных. В качестве критерия для установления статистической значимости различий нами использовался U-критерий Манна-Уитни для непараметрических выборок.

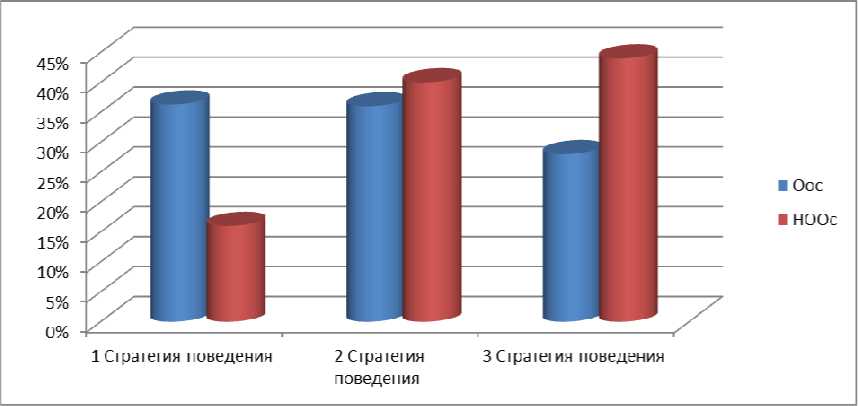

Результаты исследования позволили нам определить основные тенденции в структуре потребностно-мотивационной сферы осужденных групп ООс (осужденные, получающие высшее профессиональное образование) и НООс (необучающиеся осужденные) (рис. 1).

Рис. 1. Стратегии поведения осужденных в исправительном учреждении

Полученные результаты свидетельствуют о том, что больший процент осужденных с положительной направленностью и благоприятной тенденцией к ресоциализации наблюдается в группе ООс, тогда как в группе НООс данный показатель значительно ниже.

Количество предельных категорий представлено небольшим диапазоном, однако в группе ООс оно также превышает показатель группы НООс (u = -5,550 при р ≤ 0,001). Так, в группе обучающихся сформулировано в среднем более трех предельных категорий, а в группе необучающихся осужденных — не более двух.

Количество узловых категорий также имеет различный диапазон (u = -5,688 при р ≤ 0,001) (табл. 1).

Из приведенных данных следует, что для группы обучающихся осужденных в большей степени характерно максимальное количество категорий, тогда как в группе НООс наблюдается минимальное их количество (u = -3,648 при р ≤ 0,001).

Следующий этап обработки данных заключался в выделении индекса децентрации, индекса рефлексивности и индекса негативности (табл. 2).

Таблица 1

Распределение значений количества категорий

|

Количество категорий |

Предельные категории ООс, % |

Предельные категории НООс, % |

Узловые категории ООс, % |

Узловые категории НООс, % |

|

1 |

0 |

33 |

0 |

0 |

|

2 |

10 |

46 |

0 |

7 |

|

3 |

26 |

14 |

3 |

50 |

|

4 |

47 |

7 |

20 |

36 |

|

5 |

17 |

0 |

33 |

7 |

|

6 |

0 |

0 |

31 |

0 |

|

7 |

0 |

0 |

13 |

0 |

Таблица 2

Средние показатели индексов осужденных по методике предельных смыслов А. Н. Леонтьева и В. Н. Бузина (%)

|

Индекс децентрации (степень значимости собственного Я как абсолютного смыслового центра мира) |

Индекс рефлексивности (категории, описывающие преобладание психического отражения над практическими действиями) |

Индекс негативности (гомеостатическая ориентация личности) |

|||

|

ООс |

НООс |

ООс |

НООс |

ООс |

НООс |

|

14 |

9,03 |

18,4 |

21,36 |

19 |

19,9 |

Полученные данные свидетельствуют о том, что у обучающихся осужденных преобладает индекс негативности, что говорит о максимальной степени выраженности гомеостатической ориентации в данной группе. У необучающихся осужденных доминирует индекс рефлексивности, что указывает на чрезмерную интеллектуализацию действия, задержку на стадии планирования и обдумывания и наличие трудностей в переходе от замысла к воплощению.

Таким образом, сравнительный анализ двух групп осужденных позволяет дать им следую- щую характеристику. В группе ООс в целом мировоззрение осужденных, ориентирующихся в своих смысложизненных устремлениях на саморазвитие, отличается наибольшей структурированностью и связностью, такие испытуемые более продуктивны в нахождении промежуточных смыслов своих действий, им свойственна активная и просоциальная мировоззренческая позиция. Ориентация на семейные ценности сочетается с гомеостатической моделью поведения (с боязнью перемен). В группе НООс мировоззрение осужденных менее структурировано, на- блюдается преобладание рефлексивных процессов над практической деятельностью. У не-обучающихся осужденных ограничен перечень предельных смыслов, которым подчиняется жизнедеятельность, а также узловых смыслов. Наглядно это проявляется в том, что структура мировоззрения представляет собой ряд отдельных, не связанных друг с другом смысловых цепочек, количество которых весьма ограничено.

-

1. Гилинский Я. И. , Афанасьев В. С. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения : учеб. пособие. СПб. : СПб филиал ИС РАН, 1993. 167 с.

-

2. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. : Политиздат, 1977. 302 с.

-

3. Салахова В. Б. Механизмы и факторы формирования девиантного поведения // Симбирский науч. вестн. Ульяновск : УлГУ, 2015. № 4(22). С. 67—71.

-

4. Яковлев А. М. Преступность и социальная психология. М. : Юридическая лит., 1971. 237 с.

Список литературы Особенности динамических смысловых систем сознания личности осужденного

- Гилинский Я. И., Афанасьев В. С. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения: учеб. пособие. СПб.: СПб филиал ИС РАН, 1993. 167 с.

- Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1977. 302 с.

- Салахова В. Б. Механизмы и факторы формирования девиантного поведения//Симбирский науч. вестн. Ульяновск: УлГУ, 2015. № 4(22). С. 67-71.

- Яковлев А. М. Преступность и социальная психология. М.: Юридическая лит., 1971. 237 с.