Особенности динамики частотно-временных характеристик показателей центрального кровообращения у девочек и девушек в активном ортостатическом положении

Автор: Сабирьянова Е.С., Сабирьянов А.Р., Епишев В.В.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 2 т.13, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются возрастные особенности динамики частотно-временных характеристик показателей центрального кровообращения у девочек и девушек в активном ортостатическом положении. Исследования показывают, что комплексный анализ динамики абсолютных и относительных значений мощности в диапазонах частотных характеристик вариабельности показателей кровообращения в активном ортостазе позволяет более полно представить возрастные особенности реакции уровней регуляции при функциональной нагрузке.

Вариабельность, регуляция, центральное кровообращение, активный ортостаз

Короткий адрес: https://sciup.org/147153126

IDR: 147153126 | УДК: 616.1+616-053.2

Текст научной статьи Особенности динамики частотно-временных характеристик показателей центрального кровообращения у девочек и девушек в активном ортостатическом положении

Исследования вариабельности показателей кровообращения, как маркеров активности уровней регуляции, является актуальным направлением научных исследований возрастной физиологии, которые неинвазивным путем позволяют не только анализировать особенности регуляции, но и разрабатывать критерии донозологической диагностики [3].

Детский организм в процессе роста и развития подвергается комплексу внешних и внутренних факторов [1, 4], проявляющемуся динамическими процессами адаптации организма, которые, в первую очередь, отражаются в сердечно-сосудистой системе и уровнях ее регуляции. Следовательно, анализ частотно-временных характеристик вариабельности показателей кровообращения, особенно при физиологических нагрузках, позволяет оценить особенности регуляции в различные возрастные периоды, выявлять отклонения при функциональных тестах, которые могут быть маркерами донозологических состояний [3, 9].

Целью данных исследований являлся анализ показателей вариабельности ритма сердца и фракции выброса в покое и в положении активного ортостаза у девочек и девушек 8–20 лет.

Материалы и методы исследования. В исследованиях участвовали девочки и девушки первой и второй медицинских групп г. Челябинска (n = 448), которые были разделены на три возрастные группы [6]: младший школьный возраст (8–11 лет, n = 146); старший школьный возраст (12–15 лет, n = 152); юношеский возраст (16–19 лет, n = 150).

Регистрация ритма сердца (РС, мс) и фракции выброса (ФВ, %) левого желудочка в положении лежа и активного ортостаза производилось в течение 5 мин при помощи биоимпедансной тетрапо-лярной реополиграфии на базе компьютерной системы «Кентавр II PC» фирмы «Микролюкс», г. Челябинск (рекомендована к производству и при- менению в медицинской практике протоколом № РОСС.RU.АЮ 45.В00211 от 28.11.2002 г.).

Анализ медленноволновой вариабельности РС и ФВ проводился при помощи компьютерной программы «Биоспектр» [8]. Изучались общая мощность спектра (ОМС), абсолютная и относительная мощность колебаний в диапазонах (очень низкочастотный – ОНЧ от 0,003 до 0,04 Гц; низкочастотный – НЧ от 0,04 до 0,15 Гц; высокочастотный – ВЧ от 0,15 до 0,4 Гц) [14], мода и середина (Мо и Ме, Гц) спектра. Для устранения погрешностей при регистрации показателей перед анализом вариабельности проводилась интерполяция тренда.

При интерпретации результатов анализа вариабельности, использовались общепринятые представления о регуляторном генезе медленноволновых колебаний [2, 5, 10–14].

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования показывают, от младшего школьного возраста к ювенильному выявляется четкое возрастное урежение частоты сердечных сокращений. При этом переход в активное ортостатическое положение сопровождается статистически достоверным (р < 0,001) увеличением ЧСС, в младшем школьном возрасте от 89,4 ± 0,75 до 102,0 ± 0,85 уд./мин (13,7 %), в старшем от 81,0 ± 0,83 до 97,9 ± 0,85 уд./мин (20,9 %), в ювенильном от 72,9 ± 0,75 до 88,9 ± 0,72 уд./мин (31,9 %). Несмотря на стабильность общей вариабельности РС в ортоположени-ии в диапазонах спектра наблюдается перераспределение абсолютной мощности, которое различается в разных возрастных группах. В частности, в младшем школьном возрасте увеличивается мощность ОНЧ диапазона от 2728,48 ± 226,97 до 6421,58 ± 605,81 мс2 (р < 0,001), низкочастотного от 4125,8 ± 369,07 до 5845,6 ± 725,94 мс2 (р < 0,05), при отсутствии достоверных изменений ВЧ колебаний. В старшем школьном возрасте, при ста- бильности ОНЧ и НЧ диапазонов, наблюдается значительное снижение мощности ВЧ колебаний – от 9125,4 ± 720,97 до 5713,1 ± 624,79 мс2 (р < 0,001). В юношеском возрасте у девушек изменения касаются всех диапазонов и проявляются ростом мощности ОНЧ диапазона с 2105,58 ± 77,3 до 2441,79 ± 79,47 мс2 (р < 0,001), низкочастотного с 3021,5 ± 113,97 до 3758,5 ± 170,63 мс2 (р < 0,001) и снижением мощности ВЧ колебаний с 2646,4 ± ± 157,52 до 1276 ± 90,68 мс2 (р < 0,001).

Следовательно, анализируя данные изменения, можно полагать, рост ЧСС в активном ортостазе в младшем школьном возрасте определяется ростом активности надсегментарных механизмов, гуморальных факторов регуляции и симпатической нервной системой. В старшем школьном возрасте, в период активности пубертатных процессов, по результатам анализа абсолютных показателей мощности, реакция ЧСС в ортоположении связана, в основном, с уменьшением вагусных влияний на РС. В юношеском возрасте у девушек, когда наблюдается относительная стабилизация половых нейро-эндокринных изменений, выявляется реакция всех уровней регуляции РС. В частности, в активном ортостазе увеличивается активность надсегментарных механизмов, гуморальных факторов регуляции и симпатической нервной системы, что сопровождается уменьшением вагусных влияний.

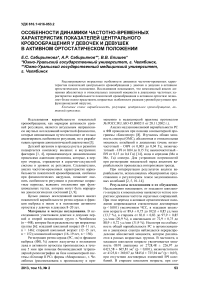

Однако при анализе относительного распределения мощности в диапазонах спектра РС, также выявляются некоторые различия, которые являются физиологичными для активного ортостаза (табл. 1).

Как видно из табл. 1, изменения относительной мощности в диапазонах РС практически не различаются и, видимо, определяются увеличением относительной доли надсегментарных влияний, гуморальных факторов регуляции и снижением активности блуждающего нерва, что не отражалось при анализе абсолютных значений мощности.

У девушек юношеского возраста динамика относительных значений коррелирует с абсолютной мощностью колебаний в диапазонах спектра РС. Данное обстоятельство может определяться не только со стабилизацией нейроэндокринных пубертатных процессов, но и большей адаптирован-ностью девушек к ортостатическому воздействию с оптимизацией реакции сегментарных и надсегментарных механизмов регуляции.

Отчасти это подтверждается и при анализе частотных характеристик. В частности, у девочек младшего и старшего школьного возраста выявляется снижение частоты как Мо, так и Ме спектра РС. Данное обстоятельство может определяться не только модуляцией частоты активности симпатической нервной системы в активном ортостазе, но и увеличением доли гармоник с более низкой частотой. Например, более низкая частота наблюдается у таких факторов регуляции, как циркулирующие катехоламины [13], ренинанготензиновая система [12], активация которых, несомненно, наблюдается в ортоположении [7]. У девушек юношеского возраста частота Мо не меняется и остается в пределах НЧ диапазона, тесно связанного с симпатической активностью, на фоне снижения Ме, что также может определяться увеличением доли гармоник ОНЧ диапазона.

Изменения ФВ и ее частотно-временных характеристик при переходе в активное ортостатическое положение более однородны в возрастных группах. В частности, во всех группах выявляется снижение ФВ и ее общей вариабельности, что отражается и в диапазонах спектра показателя. В частности, в младшем школьном возрасте в активном ортостазе ФВ снижается с 70,0 ± 0,2 до 63,0 ± 0,2 % (р < 0,001), увеличивается ОМС показателя с 101,69 ± 17,62 до 329,73 ± 22,54 усл. ед. (р < 0,001) и мощность колебаний в диапазонах спектра: ОНЧ – с 50,06 ± 10,39 до 144,41 ± 10,94 усл. ед. (р < 0,001); НЧ – с 33,17 ± 6,7 до 114,98 ±

Таблица 1

Динамика частотно-временных характеристик ритма сердца у девочек и девушек при переходе в активное ортостатическое положение

|

Возрастная группа |

Положение при исследовании |

ОНЧ РС, % |

НЧ РС, % |

ВЧ РС, % |

Мо РС, Гц |

Ме РС, Гц |

|

Младший школьный возраст |

Лежа |

23,97 |

36,25 |

38,68 |

0,062 ± 0,0024 |

0,11 ± 0,0022 |

|

Стоя |

39,62 |

36,07 |

21,6 |

0,034 ± 0,002 |

0,073 ± 0,001 |

|

|

р |

Р < 0,01 |

– |

Р < 0,01 |

Р < 0,001 |

Р < 0,001 |

|

|

Разница, % |

15,65 |

–0,18 |

–17,08 |

–45,16 |

–31,13 |

|

|

Старший школьный возраст |

Лежа |

18,34 |

41,58 |

39,18 |

0,055 ± 0,0029 |

0,098 ± 0,0011 |

|

Стоя |

26,65 |

42,86 |

29 |

0,043 ± 0,0012 |

0,072 ± 0,0012 |

|

|

р |

Р < 0,05 |

– |

Р < 0,05 |

Р < 0,001 |

Р < 0,001 |

|

|

Разница, % |

8,31 |

1,28 |

–10,18 |

–21,82 |

–26,53 |

|

|

Юношеский возраст |

Лежа |

26,64 |

38,23 |

33,48 |

0,047 ± 0,0029 |

0,094 ± 0,0018 |

|

Стоя |

32,22 |

49,6 |

16,84 |

0,042 ± 0,001 |

0,067 ± 0,0009 |

|

|

р |

Р < 0,05 |

Р < 0,01 |

Р < 0,01 |

– |

Р < 0,001 |

|

|

Разница, % |

5,58 |

11,37 |

–16,64 |

–10,64 |

–28,72 |

Примечание. Здесь и в табл. 2 достоверность различий относительных величин по критерию Фишера, абсолютных – Стьюдента.

Сабирьянова Е.С., Сабирьянов А.Р., Епишев В.В.

Таблица 2

Динамика частотно-временных характеристик фракции выброса у девочек и девушек при переходе в активное ортостатическое положение

|

Возрастная группа |

Положение при исследовании |

ОНЧ ФВ, % |

НЧ ФВ, % |

ВЧ ФВ, % |

Мо ФВ, Гц |

Ме ФВ, Гц |

|

Младший школьный возраст |

Лежа |

49,22 |

32,62 |

16,05 |

0,081 ± 0,0032 |

0,13 ± 0,0021 |

|

Стоя |

43,8 |

34,87 |

19,03 |

0,044 ± 0,0029 |

0,1 ± 0,0013 |

|

|

р |

Р < 0,05 |

– |

– |

Р < 0,001 |

Р < 0,001 |

|

|

Разница, % |

–5,42 |

2,25 |

2,98 |

–45,68 |

–24,06 |

|

|

Старший школьный возраст |

Лежа |

48,74 |

33 |

15,97 |

0,081 ± 0,0031 |

0,13 ± 0,002 |

|

Стоя |

42,1 |

37,52 |

18,46 |

0,042 ± 0,0021 |

0,096 ± 0,0019 |

|

|

р |

Р < 0,05 |

– |

– |

Р < 0,001 |

Р < 0,001 |

|

|

Разница, % |

–6,64 |

4,52 |

2,49 |

–48,15 |

–27,82 |

|

|

Юношеский возраст |

Лежа |

34,04 |

34,25 |

29,92 |

0,067 ± 0,0028 |

0,14 ± 0,0014 |

|

Стоя |

43,94 |

31,21 |

22,26 |

0,056 ± 0,0029 |

0,11 ± 0,0011 |

|

|

р |

Р < 0,05 |

– |

Р < 0,05 |

Р < 0,01 |

Р < 0,001 |

|

|

Разница, % |

9,9 |

–3,04 |

–7,66 |

–16,42 |

–19,72 |

± 8,71 усл. ед. (р < 0,001); ВЧ – с 16,32 ± 3,99 до 62,76 ± 4,67 усл. ед. (р < 0,001). Учитывая изменения абсолютной мощности колебаний ФВ, можно полагать, что реакция сократимости миокарда в активном ортостазе способствует активации как надсегментарного уровня регуляции и гуморальных факторов, так и сегментарного.

Однако анализ динамики относительного распределения мощности в диапазонах спектра ФВ выявляет значимые различия в реакции уровней регуляции на снижение показателя в активном ортостазе (табл. 2).

Как видно из табл. 2, у девочек младшего и старшего школьного возраста в активном ортостазе наблюдается уменьшение доли ОНЧ колебаний, что, учитывая динамику ФВ, может определяться компенсаторным уменьшением активности высших центров парасимпатической регуляции [10], без адекватного роста симпатоадреналовых влияний. У девушек юношеского возраста более выраженная адаптация к ортостатической нагрузке способствует адекватной компенсаторной реакции, в ответ на снижение сократимости. В частности, наблюдается рост доли ОНЧ колебаний, который может определяться гуморальными факторами регуляции (циркулирующие катехоламины) и снижение относительной мощности ВЧ диапазона, тесно связанный с активностью блуждающего нерва.

Следовательно, если в активном ортостазе динамика РС коррелирует с изменениями уровней регуляции и является их следствием, то регуляторные изменения ФВ, наоборот, зависят от изменения показателя.

Однако изучение динамики частотных характеристик ФВ показывает, что реакция уровней регуляции показателя более сложна. В частности, во всех возрастных группах выявляется снижение частоты Мо и Ме спектра, что менее выражено у девушек юношеского возраста. Данное обстоятельство, может определяться как модуляцией частоты симпатической активности, так и увеличением более низкочастотных гармоник ОНЧ диа- пазона. Следовательно, во всех возрастных группах не исключается активация и гуморальных факторов регуляции, таких как циркулирующие катехоламины [13], как мера компенсации при снижении сократимости миокарда.

Заключение. Таким образом, комплексный анализ динамики частотно-временных характеристик показателей кровообращения в активном ортостазе, с изучением абсолютных и относительных значений мощности в диапазонах, позволяет более полно представить реакцию уровней регуляции при функциональной нагрузке. В частности, изучение временных характеристик вариабельности ритма сердца показывает, что, несмотря на различия динамики абсолютных значений мощности в диапазонах спектра показателя, реакция частоты сердцебиений является следствием роста доли надсегментарных и гуморальных влияний и снижения сегментарных парасимпатических.

Исследования показывают, что динамика активности уровней регуляции фракции выброса в активном ортостазе в обследованных возрастных группах более сложна и является следствием снижения сократимости миокарда. Несмотря на рост медленноволновой вариабельности показателя, у девочек младшего и старшего школьного возраста выявляется снижение очень низкочастотных колебаний, тогда как в юношеском – рост данных колебаний и снижение высокочастотных, что является маркером увеличения надсегментарных и гуморальных влияний и снижения вагусных. При этом во всех возрастных группах в ортоположении снижаются значения частотных характеристик, что, несомненно, определяется долей более низкочастотных волн очень низкочастотного диапазона.

Список литературы Особенности динамики частотно-временных характеристик показателей центрального кровообращения у девочек и девушек в активном ортостатическом положении

- Антропова, М.В. Реакции основных физиологических систем организма детей 6-12 лет в процессе адаптации к учебной нагрузке/М.В. Антропова//Физиология человека. -1983. -Т. 9, № 1. -С. 18-24.

- Баевский, Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма в космической медицине/Р.М. Баевский//Физиология человека. -2002. -Т. 28, № 2. -С. 70-82.

- Баевский, P.M. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии/Р.М. Баевский. -М.: Медицина, 1979. -295 с.

- Баранов, А.А. Фундаментальные и прикладные проблемы педиатрии на современном этапе/А.А. Баранов, Л.А. Щеплягина//Рос. педиатр. журнал. -2005. -№ 3. -С. 4-7.

- Вариабельность ритма сердца: представления о механизмах/С.А. Котельников, А.Д. Ноздрачев, М.М. Одинак и др.//Физиология человека. -2002. -Т. 28, № 1. -С. 130-143.

- Мазурин, А.В. Пропедевтика детских болезней/А.В. Мазурин, И.М. Воронцов. -СПб.: ИКФ «Фолиант», 2000. -928 с.

- Осадчий, Л.И. Положение тела и регуляция кровообращения/Л.И. Осадчий. -Л.: Наука, 1982. -144 с.

- Рагозин, А.Н. Информативность спектральных показателей вариабельности сердечного ритма/А. Н. Рагозин//Вестник аритмологии. -2001. -№ 22. -С. 38-40.

- Сабирьянов, А.Р. Медленноволновые колебания показателей кровообращения у детей/А.Р. Сабирьянов. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. -115 с.

- Хаспекова, Н.Б. Регуляция вариативности ритма сердца у здоровых и больных с психогенной и органической патологией мозга: автореф. дис.. д-ра мед. наук/Н.Б. Хаспекова. -М.: ИВНД и НФ РАН, 1996. -40 с.

- Хаютин, В.М. Спектральный анализ колебаний частоты сердцебиений: физиологические основы и осложняющие его явления/В.М. Хаютин, Е.В. Лукошкова//Рос. физиол. журнал им. ИМ. Сеченова. -1999. -Т. 87, № 7. -С. 893-909.

- Hemodinamic regulation: investigation by spectral analysis/S.D. Akselrod, D. Gordon, J.B. Madwed et al.//Am. J. Physiol. -1985. -Vol. 249. -P. H.867-H.875.

- Cohen, G.J. Physiological investigation of vascular response variability/G.J. Cohen, A. Silverman//Phsychosom. Res. -1959. -Vol. 3. -P. 185-210.

- Heart Rate Variability. Standards of measurements, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. -Circulation. -1996. -Vol. 93. -P. 1043.