Особенности динамики глубоких переходных режимов бимодальных космических ядерных энергоустановок с открытым циклом

Автор: Скорлыгин Владимир Владимирович, Ковалко Кирилл Владимирович, Клокова Ольга Николаевна

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов

Статья в выпуске: 3 (38), 2022 года.

Бесплатный доступ

Бимодальные установки как специфический класс космических ядерных энергоустановок реализуют в рамках единой конструкции идею бесперебойной генерации электроэнергии и периодического создания тяги. Первичным критерием целесообразности конструкционной схемы является подтверждение технической возможности достижения за заданное время целевого значения температуры рабочего тела на выходе из реактора при переходе к тяговому режиму. Описываются результаты расчётных исследований динамики трёх типов бимодальных энергоустановок, проработка которых велась в РФ в 1990-2010 гг. на базе известных энергоустановок «Ромашка», «Енисей» и «Топаз». Приводятся особенности моделирования тепло физических процессов. Даны рекомендации, позволяющие реализовать требования по динамике перехода к тяговому режиму.

Бимодальная энергоустановка космического назначения, тяговый режим, математическая модель, переходные процессы, моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143179476

IDR: 143179476 | УДК: 621.039.578

Текст научной статьи Особенности динамики глубоких переходных режимов бимодальных космических ядерных энергоустановок с открытым циклом

Бимодальные установки являются специфическим и перспективным классом космических ядерных энергетических установок (КЯЭУ). Их основным назначением является самодоставка космических аппаратов (КА) с относительно низких опорных орбит на целевые высокие и обеспечение там электропитания КА. Другим возможным назначением бимодальных КЯЭУ является многоразовая транспортировка КА на целевые орбиты. Таким образом, основная особенность таких КЯЭУ — одновременная генерация электричества для электропитания собственных нужд и полезной нагрузки КА и создание тяги с помощью прокачки рабочего тела через топливные сборки реактора. Предварительная проработка таких установок, проведённая в 1990–2000 гг., опиралась на тридцатилетний опыт СССР/РФ и результаты многолетних расчётных и экспериментальных исследований, включая лётные испытания и штатную эксплуатацию.

Был определён облик и рассчитаны основные параметры установок трёх типов, в т. ч. энергодвигательные модификации установок «Топаз» и «Енисей» [1], а также глубокая модификация бесконтурного реактора-преобразователя (РП) «Ромашка» [2]. Активная зона РП «Ромашка» реконструирована по результатам нейтронно-физических и теплогидравлических расчётов, а установка в целом дополнена внешним термоэмиссионным преобразователем (концепция и конструктивные решения которого активно развиваются в последние годы [3]) и контуром охлаждения (установка подобного типа и основные характеристики описаны в работе [4]).

Оптимальный тип установки и конструктивные решения определяются по результатам многочисленных расчётных и экспериментальных исследований разнообразных и взаимосогласованных физических процессов, происходящих в КЯЭУ. Однако первичным критерием целесообразности тех или иных конструктивных схем для именно бимодальной КЯЭУ является подтверждение технической возможности достижения за заданное время целевого значения температуры рабочего тела на выходе из реактора при переходе к тяговому режиму [5, 6]. В противоположном случае бимодальная КЯЭУ будет проигрывать двигательным устройствам с иным принципом работы. Следовательно, и дальнейшие исследования таких схем лишены смысла. Не менее важной задачей является оценка временного изменения пространственного распределения температурных полей — исходных данных для расчёта прочностных характеристик топливных сборок.

Для решения задачи в основном использовалась математическая модель динамики термоэмиссионной КЯЭУ [4, 7]. Отдельной задачей, решённой в рамках данной работы, было математическое описание теплофизических процессов в топливных сборках.

Полученные результаты позволяют сделать заключение, что оба прорабатываемых типа бимодальных ЯЭУ могут удовлетворять требованиям по скорости выхода на тяговый режим — заданный уровень температур рабочего тела реализуется не позже, чем за 200 с с начала режима. Конкретный выбор конструкции требует дальнейших расчётных и экспериментальных исследований на следующих стадиях проектирования.

бимодальная яэу «топаз-iii»

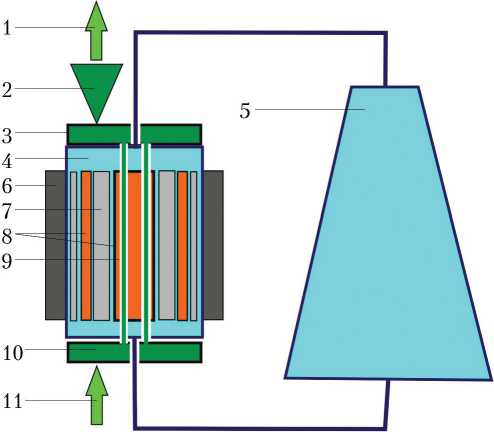

Представленная в работе [1] бимодальная ЯЭУ «Топаз-III» на базе КЯЭУ «Енисей» и «Топаз» включает в себя реактор промежуточного спектра с 88 одноэлементными электрогенерирующими каналами (ЭГК), расположенными в гидридном замедлителе. Реактор охлаждается NaK-ой эвтектикой, тепло отводится в холодильник-излучатель, откуда сбрасывается в окружающее пространство (рис. 1.)

Топливный сердечник из сплава карбидов урана и циркония находится внутри одноэлементного электрогенерирующего канала, вставленного в трубку, наружная поверхность которого омывается теплоносителем [2]. Внутри каждого сердечника расположено 37 отверстий, служащих для прохода рабочего тела (водорода). Жидкий водород испаряется за реактором, поступает в газообразном состоянии на вход реактора, проходит последовательно по каналам внутри сборок ЭГК. Выходной коллектор водорода оканчивается расширяющимся соплом. Основными характеристиками бимодального реактора с одноэлементными ЭГК являются:

тяга 80 H;

количество ЭГК 88;

полная электрическая мощность не более 25 кВт;

тепловая мощность 385 кВт;

загрузка U-235 ≈55 кг;

расход водорода в тяговом режиме 0,0104 кг/с;

ожидаемая температура водорода на выходе из каналов 2 128 K;

количество отверстий в каждом блоке 37;

диаметр одного отверстия 1,7 мм.

Рис. 1. Расчётная схема тепловых процессов в трактах теплоносителя (NaK) и рабочего тела (водорода) для установки «Топаз III»: 1 — выход газообразного водорода; 2 — сопло; 3 — выходной коллектор водорода; 4 — теплоноситель; 5 — холодильник-излучатель; 6 — радиальный отражатель; 7 — блок замедлителя; 8 — электрогенерирующие каналы; 9 — каналы нагрева водорода; 10 — входной коллектор водорода; 11 — вход газообразного водорода

бимодальная яэу «топаз 3-3»

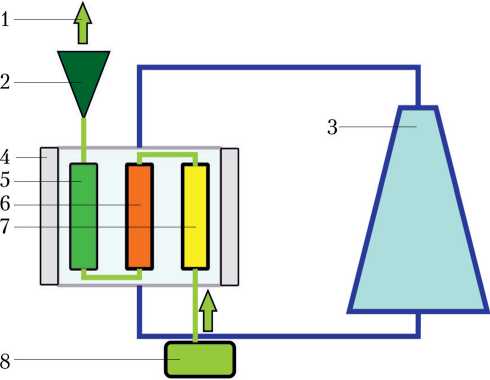

Бимодальная ЯЭУ «Топаз 3-3» разрабатывалась как прототип для типоразмера установок с возможностью достижения заданного уровня тяги. «Топаз 3-3» отличается от описанной выше ЯЭУ «Топаз-III» трёхходовой схемой циркуляции водорода, быстрым спектром, структурой и изделиями активной зоны. Топливные сердечники в реакторе подразделяются на три типа — бустерные, электрогенерирующие и двигательные. Внутри каждого сердечника расположено 19 отверстий, служащих для прохода рабочего тела (водорода). Жидкий водород испаряется перед реактором, поступает в газообразном состоянии на вход реактора, проходит последовательно по каналам внутри бустерных, электрогенерирующих и двигательных сердечников. На выходе последних имеется расширяющееся сопло. Группы каналов соединены параллельно по току теплоносителя и последовательно — по току водорода. Схема теплоотвода аналогична описанной выше (рис. 2).

Рис. 2. Расчётная схема тепловых процессов для установки «Топаз 3-3»: 1 — тракт водорода; 2 — сопло; 3 — холодильник-излучатель; 4 — реактор; 5 — двигательные каналы; 6 — электрогенерирующие каналы; 7 — бустерные каналы; 8 — коллектор газообразного водорода

Основными характеристиками бимодального реактора-преобразователя с трёхходовой схемой подачи водорода являются: тяга 1 300 H;

количество каналов 280, из них: 159 ЭГК,

60 бустерных, 61 двигательный канал;

полная электрическая мощность тепловая мощность загрузка расход рабочего тела температура водорода на выходе из каналов количество отверстий в каждом блоке диаметр одного отверстия до 50 кВт;

до 7 000 кВт;

310 кг;

0,166 кг/с;

2 400 К;

19;

1,7 мм.

бимодальная яэу «ромашка-ii»

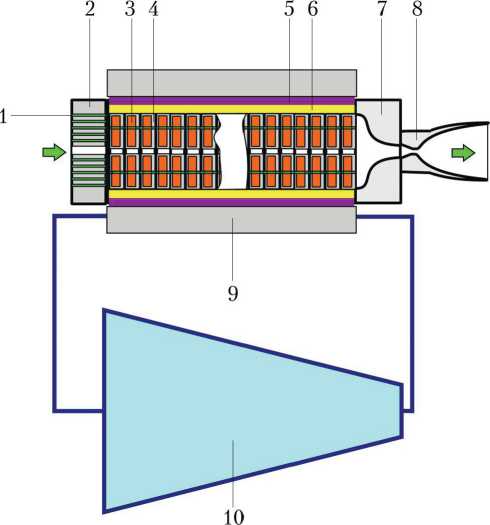

Конструктивно реактор бимодальной ЯЭУ «Ромашка-II» представляет собой топливную сборку с 80 отверстиями внутри, помещённую внутрь концентрически расположенных эмиттера, коллектора, несущей трубы и корпуса реактора. Корпус окружён радиальным бериллиевым экраном, в котором располагаются поворотные барабаны регулирования и аварийной защиты, а также стержни системы безопасности.

Топливная сборка набирается, по аналогии с РП «Ромашка», из 26 однотипных топливных сердечников, помещённых между верхним и нижним торцевыми отражателями (рис. 3).

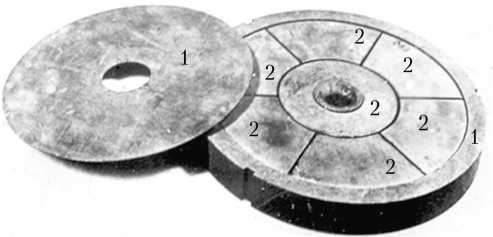

Каждый топливный сердечник представляет собой графитовую втулку, внутри которой расположен тепловыделяющий элемент из дикарбида урана (рис. 4). Втулка закрывается крышкой. Толщина втулки и крышки служит средством профилирования высотного энерговыделения.

Предварительно подогретый в теплообменнике водород подаётся в водородный коллектор, откуда раздаётся в отверстия внутри топливной сборки, там подогревается до необходимой температуры и выходит через сопло Лаваля.

Рис. 3. Расчётная схема тепловых процессов для установки на базе РП «Ромашка»: 1 — каналы течения водорода; 2 — верхний торцевой отражатель; 3 — топливный вкладыш; 4 — графитовая втулка; 5 — коллектор; 6 — эмиттер; 7 — нижний торцевой отражатель; 8 — сопло; 9 — радиальный отражатель; 10 — холодильник-излучатель

Рис. 4. Топливная сборка реактора-преобразователя «Ромашка» [2]: 1 — графит; 2 — дикарбид урана

Основными характеристиками бимодального реактора-преобразователя на базе РП «Ромашка» [4] являются:

тяга 80 Н;

полная электрическая мощность 10–30 кВт;

тепловая мощность не более 400 кВт;

загрузка U-235 ≈128 кг;

расход водорода в тяговом режиме 0,0106 кг/с;

температура водорода на выходе из каналов 2 160 К;

количество отверстий 80

(4× R 35; 12× R 55; 24× R 75; 36× R 95);

диаметр одного отверстия 4 мм.

Схема теплоотвода аналогична описанной для установки «Топаз III».

некоторые особенности математической модели

Общая характеристика математической модели и её составных частей представлена в статьях [7, 8]. Вольт-амперные характеристики одноэлементного ЭГК аналогичны используе- мым в работе [7], при рассмотрении установки с реактором «Ромашка-II» использовались исходные данные [1]. Выходные характеристики реактора-преобразователя установок типа «Топаз» рассчитывались на основе результатов для единичных элементов (электрогенерирующих, двигательных, бустерных).

Основным отличием расчётного кода от упомянутого в работе [7] является реализованное описание изложенной ниже модели многосвяз- ного цилиндрического тела с отверстиями, по которым течёт газ.

С точки зрения анализа тепловой динамики твёрдого тела, в котором организовано течение газа в осесимметричном наборе отверстий, задача моделирования тепловых процессов в однородном топливном сердечнике установок «Топаз III» – «Топаз 3-3» не отличается от той же задачи для конструкций, показанных на рис. 1, 2.

Рассматривается задача распространения тепла в неоднородном многосвязном цилиндрическом теле, снабжённом расположенными осесимметрично отверстиями. Тело делится на кольцевые слои. Внутри каждого слоя теплофизические константы считаются постоянными. На границе раздела сред показатели температуры и тепловые потоки считаются равными. На внешней границе ставятся условия 3-го рода.

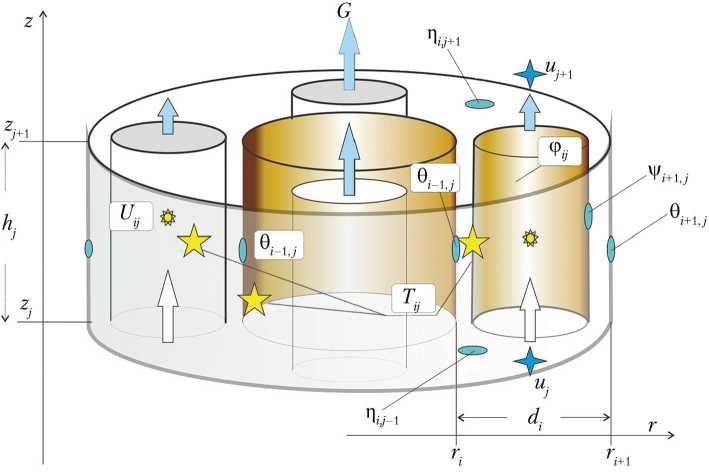

Алгоритм решения строится на основании теплового баланса для кольцевого элемента, изображённого на рис. 5.

Для 1 < i < M; 1 < j < N m C dTij=Q +Q +Q +Q +Qloss+P , (1)

ij ij dt i–1,j i+1,j i,j–1 i,j+1 ij ij , где m — масса твёрдого тела в элементе; C — изобарная теплоёмкость твёрдого тела; T — температура твёрдого тела; P — абсолютное энерговыделение в элементе; Q — количество теплоты.

Рис. 5. Расчётная схема элементарной ячейки топливного блока

Слагаемые в соотношении (1) определяются законом Фурье → q = – λ ∇ T, производная по координате считается по двум точкам — центральной и граничной с использованием соотношений вида

обладающий большим запасом устой-

чивости, поскольку ∀ i i < 0, что ∂ yi

n ( z +1 - z) ri +Л 9

Qi +1, j ≈ ( ϑ i +1, j – Tij );

i +1 i

n ( r 2 +1 - r> у 2( z +1 - z)

( η i,j +1 – T ij );

ϑ

i +1, j

λ ijdi

1 i d i + 1i+tj d i +1

Tij +

1 H )A +1

1 i d i + 1i+tj d i +1

T • i +1, j ;

η i,j +1

1 ij h j T + XV +1 hj+1 T

^ ^ h j + 1 i, +1 h j +1 ' 1 ^ h , + 1 i, +1 h + +1 ij +1

где λ — коэффициент теплопроводности твёрдого тела; ϑ , η — граничные температуры; r — радиус; z — высота;

Граничные температуры ϑ i +1 j и η ij +1 в соотношениях (2), (3) исключаются из условия равенства температур и потоков на границе элемента.

Для замыкания задачи используются граничные условия 1-го, 2-го или 3-го рода, которые могут комбинироваться. Например, задаются распределение температур по высоте рассматриваемого тела на внешней границе и поток с поверхности — на торцах; закон теплообмена со средой, имеющей заданное радиальное распределение температур uj 1 на торцах, и коэффициенты теплоотдачи α j 1 по высоте — на внешней границе.

Таким образом, функция в правой части соотношения (1) всегда отрицательна, а для интегрирования системы (1) в виде

dyi dt = fi(y1, y2, …, yn, t)

используется метод [9]

yi ( t + dt ) = yi ( t ) +

f i ∂ f i

∂f i dt ∂yi

– 1

∂ yi

позволяет рассчитывать на высокое быстродействие результирующего кода.

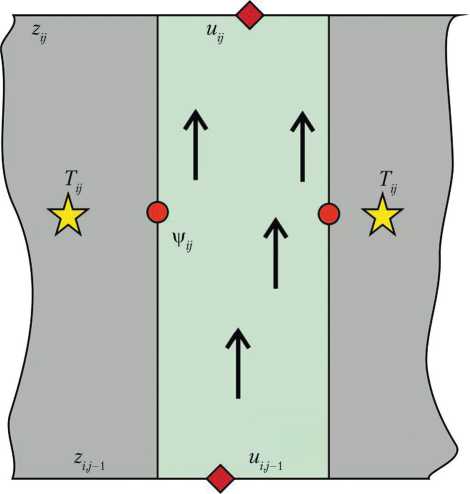

Для построения алгоритма вычисления Qi l j oss требуется рассмотреть задачу оценки температурного поля в газовом канале. Масса газа, протекающего внутри j -го сечения hj , достаточно мала для того, чтобы пренебречь временем переходных процессов в нём на шаге интегрирования. Тогда, если ввести дополнительную сетку (рис. 6) и учесть, что для построенной вычислительной

схемы температура стенки ψ ij по длине омываемого канала x ∈ ( zj –1; zj ) постоянна на k -ом временнóм шаге t ∈ [ tk ; tk +1], т. е. ψ ij ( x , t ) = ψ ijk ,

Рис. 6. Газовый канал

то для температуры uij на k -ом временнóм интервале справедливо выражение

G h. du.. Q , j у ^OKII

= , m gi dx mgiCgi

где G — расход в канале; h — шаг по высоте.

Поскольку

α ij Φ ij Gi

Qtotal = m C (ψijk – uij) – g (w2j+1 – w2j), gi gi 2

где α — коэффициент теплоотдачи к газу; Φ — площадь поверхности теплообмена внутри элемента; ψ — температура

твёрдого тела на внутренней боковой поверхности отверстия с текущим газом, и в предположении постоянства давления на j -ом участке

то wjui,j+1 wj+1 = ,

ij

ii.^ R (1 + (^) - (2c uj_vb)(1 - e1^ ) u (л) =---------------------------------------------.

v ’ (2 иЦАa + b)(1 - ^) + R (1 + ep) )

При x = hj искомое uij-1 R(1 + D) - (2c uiV-16)(1 - D) u. • = —“-----7ГГ.———.———, ij (2ja + b)(1 - D) + R(1 + D) ,

где D = e Rh j и

Q iljoss = G gi [ C gi ( u ij – u i,j –1 ) + 1 2 ( w 2 j +1 – w 2 j )], (17) wj +1 определяется из выражения (9).

верификация

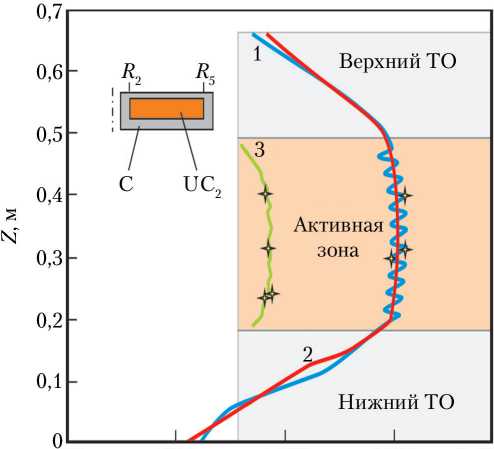

Для верификации, кроме известных аналитических решений для твёрдого тела [10], была разработана компьютерная модель [9] CHAMOMILE , реализующая соотношения (1)–(17), где геометрия и физические параметры соответствуют РП «Ромашка».

Были проведены расчёты высотного распределения поля температур в стационарном состоянии методом установления процесса. Граничным условием для расчёта было экспериментально установленное распределение температур холодного спая (оцифрованная кривая 6 рис. 1.24 из работы [2]). Распределение энерговыделения и температуры бралось из того же источника. Результаты показаны на рис. 7.

Полученный результат демонстрирует причину заметного разброса экспериментальных данных по близлежащим слоям [2] — значения температур по высоте в топливных и графитовых слоях различаются, и чем дальше от центра, тем различие становится меньше — от 40 до 12 ° С.

500 1000 1500 2 000 Г, К

Рис. 7. Распределение температур по высоте РП «Ромашка»: 1, 2 — расчётные значения температур в сечении R2 (1 – BigMaQ; 2 — из работы [2] по экспериментальным данным); 3 — расчётные значения температур в сечении R5 (BigMaQ); С — графитовый блок, UC2 — топливо, — экспериментальные данные

основные характеристики процесса перехода к режиму тяги

Критерием первичного отбора для заказчика является реализуемость требований по достижению за заданное время целевого значения температуры рабочего тела на выходе из реактора. Исходное (горячее) состояние было получено в результате прямых расчётов по созданным расчётным кодам, моделирующим все три типа исследуемых систем.

переход к тяговому режиму при постоянной мощности

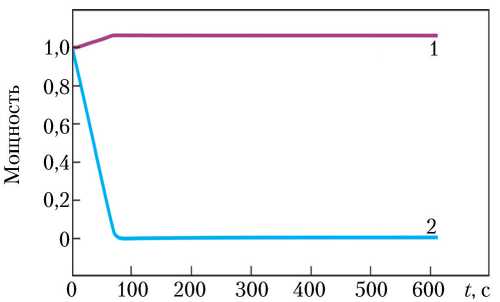

Основные закономерности процессов перехода к тяговому режиму выявляются на примере установки «Топаз-III». Включение протока газообразного водорода приводит:

-

• к быстрому снижению электрической мощности, вплоть до потери генерации (рис. 8);

Рис. 8. Распределение мощности при переходе к тяговому режиму без увеличения мощности: 1, 2 — нормированные значения тепловой и электрической мощности, соответственно

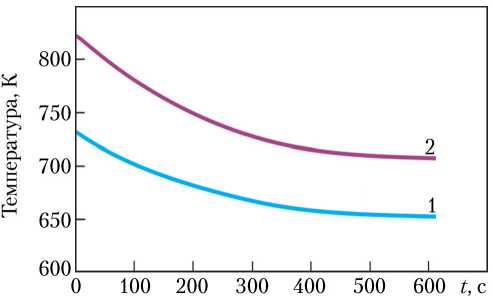

• к падению температуры теплоносителя в контуре (рис. 9);

Рис. 9. Распределение температуры теплоносителя при переходе к тяговому режиму без увеличения мощности: 1, 2 — температура теплоносителя на входе и выходе из реактора, соответственно

-

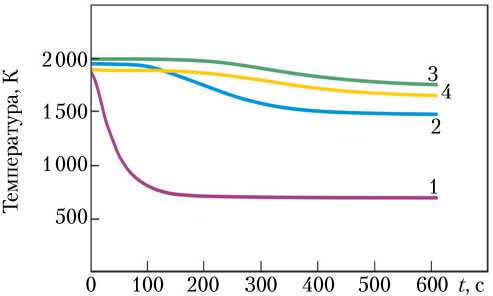

• к изменению высотного профиля температур (рис. 10).

При этом профиль радиального распределения температур меняется несущественно.

Результаты расчётов показывают, что

-

• доля мощности, затрачиваемая на увеличение скорости газа (17), составляет не менее 20%, поэтому необходимо учитывать его сжимаемость;

-

• для реализации тягового режима необходимо увеличивать мощность реактора, иначе имеется риск потери

генерации электричества (что уточняет результаты работы [1]).

Рис. 10. Распределение температуры в топливной сборке и газе при переходе к тяговому режиму без увеличения мощности: 1, 2, 3 — температура в центре топливной сборки в нижнем, среднем и верхнем сечениях, соответственно; 4 — температура водорода на выходе из реактора

Список литературы Особенности динамики глубоких переходных режимов бимодальных космических ядерных энергоустановок с открытым циклом

- Ponomarev-Stepnoi N.N., Usov V.A., Nikolaev Yu.V., Gontar A.S., Oglobin B.G., Luppov A.N., Klimov A.V., Avdoshyn Ye.D. Conceptual design of the bimodal nuclear power and propulsion system based on the TOPAZ-2 type thermoionic reactor converter with the modernized single-cell thermionic fuel elements // AIP Conference Proceedings. 1995. V. 324. Issue 1. P. 755- 761. DOI: 10.1063/1.47109.

- Кухаркин Н.Е., Пономарев-Степной Н.Н., Усов В.А. Космическая ядерная энергетика (ядерные реакторы с термоэлектрическим и термоэмиссионным преобразованием — «Ромашка» и «Енисей»). М.: ИздАТ, 2008. 146 с.

- Космические и наземные ядерные энергетические установки прямого преобразования энергии: монография / Ярыгин В.И., Ружников В.А., Синявский В.В.; М-во образования и науки РФ, Нац. исслед. ядерный ун-т «МИФИ». М.: НИЯУ МИФИ, 2016. 364 с.

- Ponomarev-Stepnoi N.N., Usov V.A., Nikolayev Yu.V., Yeremin S.A., Zhabotinsky Ye Ye., Galkin A.Y., Avdoshin Ye.D. Conceptual design of the bimodal nuclear power system based on the «Romashka» type reactor with thermoionic energy conversion system // AIP Conference Proceedings № 324. American Institute of Physics. New York, 1995. V. II. P. 871-877. DOI: 10.1063/1.47126.

- Бычков А.Д., Ивашкин В.В. Анализ проектно-баллистических схем осуществления пилотируемых экспедиций на Луну с использованием межорбитального буксира на основе ядерного ракетного двигателя // Космонавтика и ракетостроение. 2017. № 5(98). С. 63-71.

- Бычков А.Д., Ивашкин В.В. Про-ектно-баллистический анализ создания многоразовой транспортной системы Земля - Луна - Земля на основе ядерного ракетного двигателя // Космонавтика и ракетостроение. 2014. № 1(74). С. 68-75.

- Кухаркин Н.Е., Скорлыгин В.В. Некоторые особенности построения математической модели динамики космической термоэмиссионной ядерной энергоустановки (на примере ЯЭУ «Енисей») // Вопросы атомной науки и техники. Серия «Физика ядерных реакторов». 2016. № 5. С. 71-90.

- Ермошин М.Ю., Луппов А.Н, Мурин-сон А.Х., Скорлыгин В.В, Шепеленко А.А. Математическая модель и программа расчёта переходных режимов ядерной термоэмиссионной энергетической установки // Тезисы докладов Отраслевой юбилейной конф. МАЭП СССР, г. Обнинск, 14-20 мая 1990 г., ФЭИ. Обнинск, 1990. Ч. 1. С. 318-320.

- ГОСТ Р 57700.22-2020. Компьютерные модели и моделирование. Классификация. М.: Стандартинформ, 2020.

- John H. Lienhard IV, John H. Lienhard V. A heat transfer textbook. 4. Cambridge MA: Phlogiston Press, 2017. 757р.

- Скорлыгин В.В. Методы оптимизации пускового режима космических ЯЭУ // Атомная энергия. 2020. Т. 128. Вып. 2. С. 63-67.