Особенности динамики изменения объема вестибулярных шванном после стереотаксической радиохирургии

Автор: Ильялов С.Р., Банов С.М., Голанов А.В., Усачев Д.Ю.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: понимание закономерностей развития постлучевой псевдопрогрессии является актуальной задачей в лечении пациентов с вестибулярными шванномами, поскольку позволяет не только обосновать отбор пациентов на радиохирургическое лечение, но и оптимизировать последующее их динамическое наблюдение с целью оценки ближайшего и отдаленного результата лечения. Цель исследования: изучение вариантов постлучевой динамики изменения объема вестибулярных шванном в зависимости от времени наблюдения после стереотаксической радиохирургии. Материал и методы: в исследование включены 541 пациент: соотношение мужчин и женщин составило 1:3, медиана наблюдения — 55 мес. Средний возраст составил 48,2 лет (18–80). Средний исходный объем вестибулярных шванном был равен 4,1 см3 (0,1–14,5). Оценка динамики изменений проводилась путем волюметрического сравнения на рабочей станции, оснащенной программным обеспечением Leksell Gamma Plan 10.1. Анализ динамики изменения объёма шванном после радиохирургии проведен на основании: исходного объема опухоли, максимального по величине изменения объема и времени его достижения, и объема опухоли на момент последнего наблюдения. Анализ изменения объема ВШ проводился с интервалом в 12 месяцев после проведения радиохирургии. Результаты: в 59,7% вестибулярные шванномы прогрессивно уменьшаются после радиохирургии, а постлучевая псевдопрогрессия встречается в 40,3% случаев. Типичная псевдопрогрессия характеризуется развитием после облучения и имеет либо короткое течение с ранним (11,7 мес.) пиком увеличения объема опухоли и полным обратным развитием через 24–36 мес., либо затяжное течение с поздним (38,1 мес.) пиком (р<0,0001) и полным обратным развитием через 60–72 мес. Атипичное развитие псевдопрогрессии после прогрессирующего уменьшения опухоли — требует дифференциального диагноза с рецидивом опухоли, для чего необходимо проведение контрольной МРТ через 12 мес. для оценки динамики дальнейшего изменения объема опухоли. Повторное увеличение вестибулярной шванномы после ранее перенесенной псевдопрогрессии наиболее вероятно соответствует рецидиву опухоли. Заключение: постлучевая псевдопрогрессия вестибулярных шванном частый феномен, имеющий разный характер течения — короткое и затяжное. Наблюдение пациентов с затяжной псевдопрогрессией требует проведения МРТ в течение не менее 6 лет после радиохирургии для достоверной оценки результата лечения. Атипичное развитие псевдопрогрессии после прогрессирующего уменьшения нуждается в дифференциальном диагнозе с рецидивом опухоли.

Радиохирургия Гамма-ножом, вестибулярные шванномы, псевдопрогрессия

Короткий адрес: https://sciup.org/140307071

IDR: 140307071 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_2_67

Текст научной статьи Особенности динамики изменения объема вестибулярных шванном после стереотаксической радиохирургии

зультата радиохирургии затруднена в связи с наличием феномена псевдопрогрессии (транзиторного постлучевого увеличения) ВШ, впервые отмеченного в исследовании D. Kondziolka и соавт. (1998) [2]. Понимание закономерностей развития псевдопрогрессии является актуальной задачей в лечении пациентов с ВШ, поскольку по-

зволяет не только обосновать отбор пациентов на радиохирургическое лечение, но и оптимизировать последующее их динамическое наблюдение с целью оценки ближайшего и отдаленного результата лечения.

Цель исследования

Изучение вариантов постлучевой динамики изменения объема ВШ в зависимости от времени наблюдения после СРХ.

Материал и методы

С апреля 2005 по декабрь 2015 гг., в Центре «Гамма-нож» при Институте нейрохирургии им. Бурденко (Москва) проведено 937 сеансов радиохирургического лечения 923 пациентам с односторонними ВШ. Данные клинического наблюдения были доступны у 541 пациента. Медиана наблюдения составила 55 мес. (95% доверительный интервал (ДИ): 51–58). Среднее время наблюдения 60 мес. (15–167). Мужчин 26,7% и женщины 73,4%. Средний возраст составил 48,2 лет (18–80). Средний исходный объем ВШ (на момент проведения СРХ) был равен 4,1 см3 (ДИ 95% 0,1–14,5). Оценка динамики изменений проводилась путем волюметрического сравнения на рабочей станции, оснащенной программным обеспечением Leksell Gamma Plan 10.1 на основании магнитно-резонансных томограмм (МРТ) в режиме Т1 с контрастным усилением с толщиной среза не более 1 мм. В нескольких случаях (n = 8) для волюметрического исследования использовалась спиральная компьютерная томография (СКТ) с контрастным усилением, толщиной среза 1 мм. Для оценки динамики объёма ВШ после радиохирургии проведен анализ следующих параме- тров: исходный объем опухоли, максимальное по величине изменение объема и время его достижения на этапах наблюдения и объем опухоли на момент последнего наблюдения. Анализ изменения объема ВШ проводился этапно, каждые 12 мес. после проведения СРХ (Табл. 1).

Статистический анализ выполнен полученных результатов исследования выполнен cамостоятельно с помощью программы «MedCalc» (версия 18.11). Изменения объема в пределах ± 5% трактовались как отсутствие изменений ввиду поправки на погрешность оконтуривания опухоли. Достоверность изменений оценивалась с помощью p-value.

Результаты

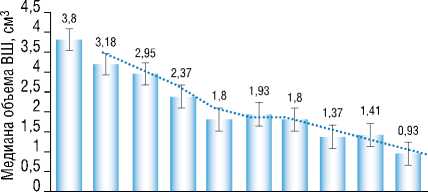

У 323 пациентов (59,7%) из 541 отмечено прогрессирующее уменьшение ВШ после проведения СРХ. У данных пациентов исходный объем опухоли составил 3,8 см3 (ДИ 95% 3,40–4,29), а уменьшение объема опухоли на 16,2% отмечалось уже в срок ≤12 мес. (Табл. 2).

В дальнейшем данный тренд уменьшения сохранялся и в срок >96 мес медиана уменьшения объема достигла 0,93 см3, т.е. уменьшение составило 75,6% от исходного объема (Рис. 1).

У 11 пациентов (3,4%) из 323 с прогрессирующим уменьшением опухоли при последующем наблюдении было выявлено отсроченное развитие увеличения ВШ, которое в 2 случаях закончилось повторным уменьшением опухоли — меньше объема на момент максимального увеличения и меньше исходного объема, в 9 случаях на момент последнего контроля объем опухоли был меньше объема на момент максимального увеличения, но оставался больше исходного объема. Данный вариант

Табл. 1. Этапы проведения контрольных исследований и соответствующие им временные интервалы

|

Этап наблюдения, год |

Интервал наблюдения, мес. |

Количество контрольных МРТ/СКТ |

|

1 |

≤ 12 |

208 |

|

2 |

12–24 |

298 |

|

3 |

24–36 |

246 |

|

4 |

36–48 |

168 |

|

5 |

48–60 |

114 |

|

6 |

60–72 |

92 |

|

7 |

72–84 |

43 |

|

8 |

84–96 |

37 |

|

9 |

96–108 |

22 |

Исход ' <12 ' 12-24 24-36 'зб-48 ' 48-60 ' 60-72 ' 72-84 ' 84-96 96-108' мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Время наблюдения, мес.

Рис. 1. Тренд изменения объема ВШ с прогрессирующим уменьшением опухоли (n = 323).

Табл. 2. Сводные данные по количеству случаев и изменению медианы объема в группе пациентов (n = 323) с прогрессирующим уменьшением ВШ

|

Исходные данные |

Интервал наблюдения, мес. |

|||||||||

|

≤ 12 |

12–24 |

24–36 |

36–48 |

48–60 |

60–72 |

72–84 |

84–96 |

96–108 |

||

|

N(абс) |

323 |

101 |

184 |

170 |

107 |

78 |

72 |

27 |

32 |

21 |

|

Медиана объема |

3,80 |

3,18 |

2,95 |

2,37 |

1,8 |

1,93 |

1,80 |

1,37 |

1,41 |

0,93 |

|

95% ДИ медианы объёма |

от 3,40 до 4,29 |

от 2,50 до 4,08 |

от 2,11 до 3,55 |

от 1,80 до 3,12 |

от 1,49 до 2,55 |

от 1,82 до 2,80 |

от 1,55 до 2,48 |

от 0,82 до 1,84 |

от 0,90 до 2,20 |

от 0,66 до 2,30 |

|

Динамика изменения медианы объема |

0 |

-16,8% |

-22,6% |

-37,8% |

-52,8% |

-49,3% |

-52,8% |

-64,0% |

-63% |

-75,6% |

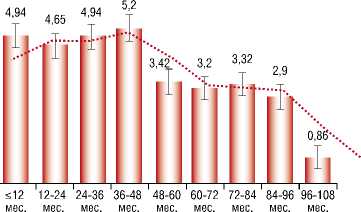

Табл. 3. Сводные данные по количеству случаев и изменению медианы объема в группе пациентов (n = 218) c псевдопрогрессией ВШ

|

Исходные данные |

≤ 12 |

12–24 |

24–36 |

36–48 |

48–60 |

60–72 |

72–84 |

84–96 |

96–108 |

|

|

N(абс) |

218 |

107 |

114 |

76 |

61 |

36 |

20 |

16 |

5 |

1 |

|

Медиана объема |

3,42 |

4,94 |

4,65 |

4,94 |

5,20 |

3,42 |

3,20 |

3,32 |

2,90 |

0,86 |

|

95% ДИ медианы объёма |

от 2,67 до 3,88 |

от 3,58 до 5,51 |

от 3,7 до 5,45 |

от 3,75 до 6,10 |

от 3,21 до 6,35 |

от 2,04 до 5,51 |

от 2,53 до 6,81 |

от 2,54 до 5,72 |

н/д |

н/д |

|

Динамика изменения медианы объема |

+32,4% |

+24,7% |

+32,4% |

+39,4% |

-8,3% |

-14,2% |

-11,0% |

-22,3% |

-76,9% |

псевдопрогрессии мимикрирует под рецидив опухоли, однако, во всех случаях последующее уменьшение опухоли началось в срок ≤12 мес., что позволило в результате динамического наблюдения в 9 случаях избежать необоснованного проведения повторной СРХ или МХ, а в двух случаях начало уменьшения опухоли было зафиксировано уже при проведении повторной СРХ.

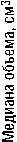

У 218 пациентов отмечено развитие псевдопрогрессии с типичным началом после проведения СРХ. Исходный объем составил 3,42 см3 (ДИ95% 2,67–3,88 см3). Увеличение объема опухоли отмечено уже в срок ≤12 мес., но пик увеличения в данной подгруппе наблюдался в срок 36–48 мес. и достигал 5,2 см3 (ДИ95% 3,75–6,10), что составило 39,4% от исходного объема. Далее объем возвращался к исходным значениям — 3,42 см3 (ДИ95% 2,04–5,51) в интервале 48–60 мес. (Табл. 3).

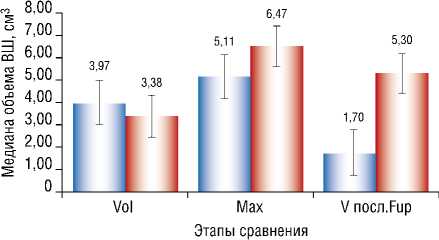

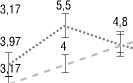

При этом, у части пациентов (55,5%) c транзиторным увеличением объема ВШ медиана объема опухоли составила -41,8% от исходного объема опухоли, в то время как у 44,5% медиана объема опухоли на момент последнего наблюдения составила +52,4% от исходного объема опухоли (p<0,0001), но при этом, в обеих группах конечный объем был меньше объема на момент максимального увеличения. Эти подгруппы достоверно отличались между собой по времени наблюдения: в подгруппе с редукцией объема ВШ время последнего наблюдения составило 69,47 мес., в то время как в подгруппе пациентов с увеличенным объемом этот показатель был достоверно короче — 49,8 мес. (на 19,6 мес. меньше, р = 0,0001). Такая разница соответствует тому факту, что псевдопрогрессия на момент последнего наблюдения может иметь завершенный и незавершенный вид (Рис. 2).

В дальнейшем, в данной подгруппе сохранялся тренд прогрессирующего уменьшения объема ВШ, которое составило 0,86 см3 в срок >96 мес, т.е. уменьшение составило 76,9%.

Таким образом, медиана достижения максимального объема опухоли на фоне постлучевой псевдопрогрессии приходится на интервал наблюдения 36–48 месяцев, а продолжительность составляет 48–60 мес. (Рис. 3).

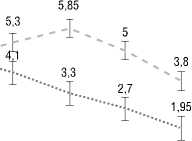

У 80,1% пациентов пик (максимальное увеличение) объема опухоли достигнут рано (медиана — 11,7 мес.), у 18,9% поздно (медиана — 38,1 мес.) (р<0,0001). При раннем пике псевдопрогрессия имела короткое течение с полным обратным развитием через 24–36 мес., при позднем пике — затяжное течение с полным обратным развитием опухоли через 60–72 мес. (Рис. 4).

I I Завершенная псевдопрогрессия

I ■ He завершенная псевдопрогрессия

Рис. 2. Динамика изменения объема ВШ в группах завершенной и незавершенной псевдопрогрессии.

Время наблюдения, мес.

Рис. 3. Тренд изменения объема ВШ в подгруппе пациентов с увеличением

после СРХ.

Исход <12 12-24 24-36 36-48 48-60 60-72

мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Время наблюдения, мес.

Короткое течение (с ранним пиком увеличения объёма)

Затяжное течение (с поздним пиком увеличения объёма)

Рис. 4. Тренды короткого и затяжного течения постлучевой псевдопрогрессии ВШ.

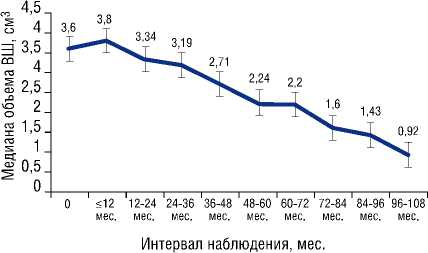

Рис. 5. Динамика изменения медианы объема ВШ (n = 541) после СРХ.

В данном исследовании не установлено ни одного случая повторного развития псевдопрогрессии, что соответствует транзиторному характеру данного постлучевого процесса.

В целом, во всей группе ВШ (n = 541) после проведения СРХ динамика постлучевого изменений объема характеризуется транзиторным увеличением объема на сроке до 12 мес. после СРХ (+5,6%) с последующим уменьшением объема на дальнейших этапах наблюдения с максимальным уменьшением опухоли (-74,2%) на сроке ≥120 мес. (Рис. 5).

Обсуждение

Динамика постлучевого изменения размеров опухоли описана в самых первых работах, посвященных СРХ ВШ. Kondziolka D. (1995) впервые упомянул об увеличении размеров опухоли и выдвинул версию о постлучевом характере указанных изменений [2]. Позднее Yu C.P. (2000) описал три основных типа постлучевых изменений ВШ: уменьшение опухоли, транзиторное увеличение с последующим уменьшением и стойкое увеличение опухоли [3]. В текущем исследовании случаи прогрессирующего уменьшения преобладали (59,7%). Такое течение постлучевого изменения ВШ (Рис. 6) является наиболее благоприятным, т.к. не вызывает сомнений в полученном эффекте ни у пациентов, ни у специалистов.

В дальнейшем, проблеме постлучевого увеличения опухоли уделяли внимание и другие авторы, в т.ч. Pollock B., выделивший три паттерна постлучевых изменений ВШ: транзиторное постлучевое увеличение с последующим уменьшением, стабильное увеличение опухоли и стабилизацию размеров без признаков дальнейшего роста, и Hasegawa T. с соавт. (2006), которые описали три основных варианта постлучевого увеличения опухоли: А — увеличение опухоли с одновременной потерей центрального контраста, называемой центральным некрозом, B — увеличение, которое возникало уже после восстановления контрастирования центральной части, С — образование или увеличение ранее имевшейся кисты после СРХ [4; 5]. Большинство исследователей сходились во мнении, что данный процесс регрессирует самостоятельно в течение 2 лет после СРХ, а более длительное

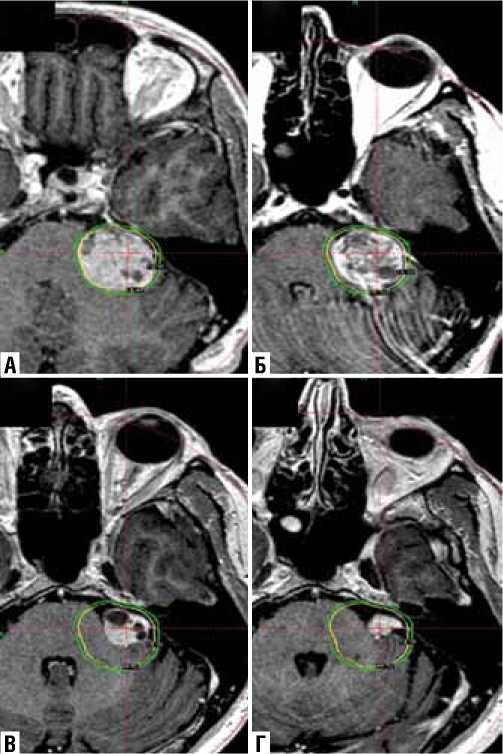

Рис. 6. М, 43 г. Динамика прогрессирующего уменьшения ВШ.

А — На момент СРХ. V = 13 см3. Б — через 6 месяцев после СРХ.

V = 10,2 см3. В — через 5 лет после СРХ. V = 4,1 см3. Д — через 7 лет.

V = 0,933 см3.

течение — свидетельство неэффективности СРХ и показание либо к повторному облучению, либо к хирургическому удалению [6; 7].

Однако, по мере дальнейшего изучения проблемы установлено, что средний срок продолжительности тран-зиторного увеличения составляет не 2 года, а достигает 3,5-4 лет и это не является критерием неэффективности СРХ [8]. Земскова О.В. (2015) наблюдала псевдопрогрессию в 36% случаев с полным ее регрессом у всех пациентов через 36 мес. наблюдения [9]. Regis J. и соавт. (2017) отметили, что в настоящее время отсутствует консенсус на тему, что именно считать отсутствием эффекта от СРХ ВШ. На основании своей работы (2008) по исследованию морфологических изменений в ВШ в когорте из 332 пациентов после СРХ, авторы отметили, что у 22,3% пациентов через 3 года после СРХ объем опухоли оставался больше, чем на момент СРХ. Длительное наблюдение позволило установить, что на самом деле у этих пациентов не было признаков неэффективности радиохирургии. В группе пациентов с увеличением объема опухоли >50%

через 6 мес., 1, 2 и 3 года, уменьшение размера отмечается только между 3 и 5 годами. В конце наблюдения (через 10 лет) отмечается уменьшение размера опухоли на 50% по сравнению с исходным размером. Авторы ввели в обиход термин псевдопрогрессия по отношению к ВШ и отметили, что транзиторное увеличение ВШ, вызванное СРХ, с последующей стабилизацией или уменьшением размеров, может происходить в срок 3–4 года после облучения [10]. Breshear J. и соавт. (2019) установили, что опухоли, изначально увеличивающиеся в размерах через 1–3 года после СРХ, с достижением пика объема в течение 3,5 года после лечения у 90% пациентов, в конечном итоге начинают уменьшаться при более длительном наблюдении (45% через 4 года, 77% через 6 лет). На основании этого авторы пришли к выводу, что увеличение опухоли в течение примерно 3,5 года после лечения не должно являться единственным критерием для принятия решения о повторном лечении (удалении или повторном обучении). Необходимо учитывать клинические симптомы и размер образования, чтобы в полной мере использовать возможность самостоятельного регресса ВШ после облучения [11]. Li L-F. и соавт. (2020) описали случай практически полного регресса ВШ после выраженной псевдопрогрессии опухоли, с развитием компрессии ствола мозга, но без клинического ухудшения. Увеличение опухоли на пике составило 161% от исходного объема (от 8,0 до 20,9 см3), однако, дальнейшее наблюдение в течение 19 лет после СРХ показало постепенное уменьшение размеров опухоли практически до полного ее регресса [12]. Wage J. и соавт. (2021) в группе 112 пациентов отметили развитие псевдопрогрессии в 45% случаев с пиком изменений через 31 месяц. Увеличение было связано с меньшим диаметром опухоли при лечении и меньшим количеством изоцентров лечения, но не с развитием какой-либо токсичности и не зависела от каких-либо дозиметрических факторов [13]. В представленном исследовании частота типичного течения псевдопрогрессии составила 40,3%.

Fouard O. и соавт. (2022) выделили два пика увеличения в 6-12 мес. и в 3-4 года, а Ruefi D. и соавт. (2023) предложили градацию псевдопрогрессии на раннюю (в течение первых 12 мес.) и позднюю (>12 мес.) [14; 15]. В представленном исследовании также установлено раннее (медиана — 11,7 мес.) и позднее (медиана — 38,1 мес.) достижение пика (максимального увеличения) объема, однако, учитывая, что псевдопрогрессия — это динамичный процесс, а не разовое увеличение опухоли, представляется более правильной градация не по времени наступления максимального увеличения, а по общей продолжительности течения данного процесса: короткое течение псевдопрогрессии (24–36 мес.), имеющее ранний пик увеличения объема (Рис. 7) и затяжное течение (60–72 мес.) с поздним пиком увеличения (Рис. 8).

Короткое течение псевдопрогрессии является наиболее распространенным вариантом, составляя до 80,1% всех случаев транзиторного постлучевого увеличения, в то время как затяжное течение псевдопрогрессии — это более редкий вариант (18,9%), к которому в т.ч. относятся и выявленные случаи незавершенного течения псевдопрогрессии. Учитывая, что незавершенное течение коррелирует с более коротким временем наблюдения, пациенты с незавершенной псевдопрогрессией нуждаются в дальнейшем продолжении динамического наблюдения до полного завершения, для достоверной оценки полученного результата СРХ.

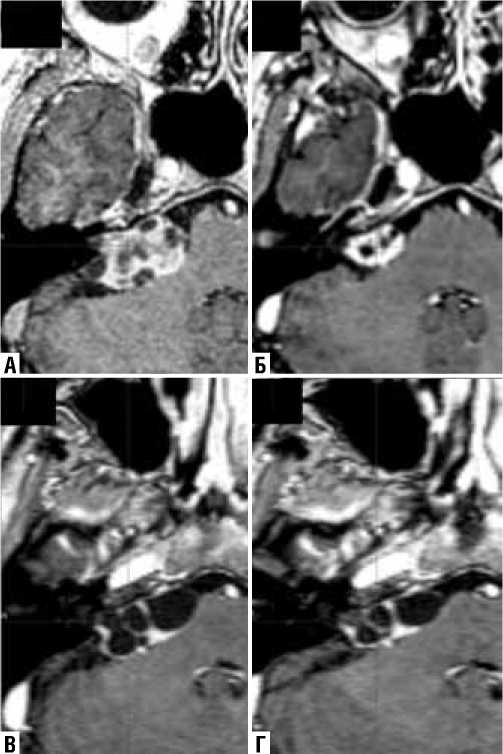

Выявленные случаи отсроченного (атипичного) увеличения ВШ после предшествующего прогрессирующего уменьшения — достаточно редки (3,4%), но представляют определенный вызов клиницистам в дифференцировании с рецидивом опухоли (Рис. 9). В литературе мы нашли только два упоминания об этом феномене [16; 17]. Представляется целесообразным в подобных ситуациях проведение по меньшей мере одной контрольной МРТ через 12 мес. — для оценки дальнейшей динамики изменений.

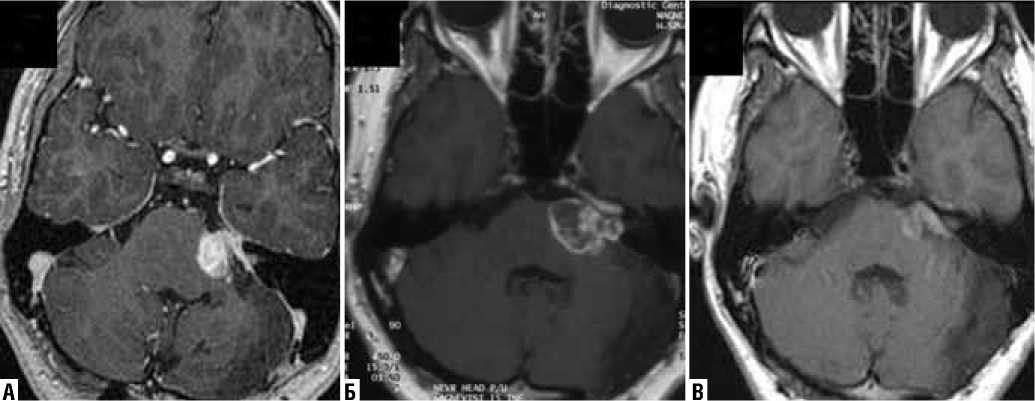

Рис. 7. Ж, 47 л. Короткое течение псевдопрогрессии. А — на момент СРХ. Объем 4,7 см3. Б — через 12 мес. Объем 7,3 см3. В — через 19 мес. Объем 1,8 см3.

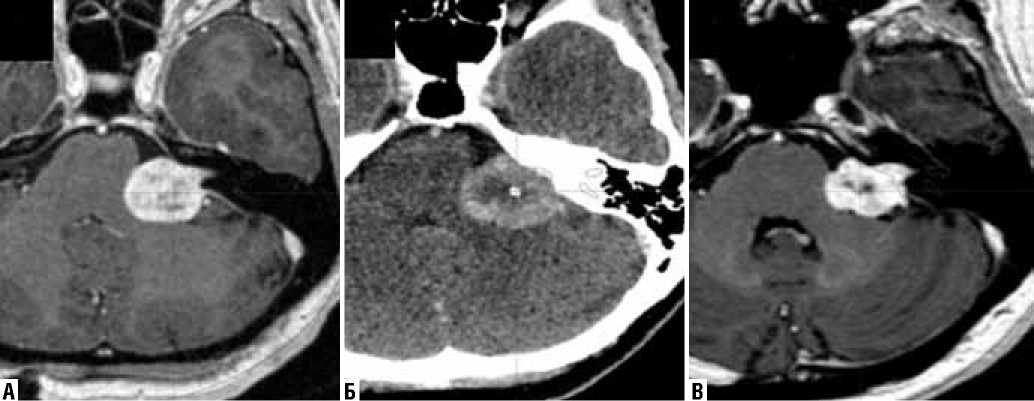

Рис. 8. Ж, 53 г. Затяжное течение псевдопрогрессии. А — на момент СРХ, V = 6,2 см3. Б — через 5,5 лет. Псевдопрогрессия. V = 9,1 см3. В — через 10 лет. V = 3,9 см3.

Рис. 9. М, 62 г. Динамика изменения ВШ с отсроченным (атипичным) развитием псевдопрогрессии. А — на момент СРХ. V = 7,4 см3. Б — через 24 мес. после СРХ. V = 1,5 см3. В — через 4 года после СРХ. V = 8,0 см3. Г — через 4,5 года. V = 5,0 см3.

Достоверных доступных методов дифференциальной диагностики, прогнозирования псевдопрогрессии и исхода СРХ ВШ на основании рутинной визуальной оценки МРТ или других нейровизуализационных методик на сегодняшний день нет. Yang HC. и соавт. (2021) разработали двухуровневую модель машинного обучения для прогнозирования отдаленного исхода СРХ ВШ, а также возникновения псевдопрогрессии после СРХ. Прогнозирование долгосрочного исхода достигло точности 88,4% на основе пяти рентгенологических характеристик, описывающих вариацию Т2-взвешенной интенсивности и неоднородность контрастного усиления в опухоли. Предсказание псевдопрогрессии достигло точности 85,0% на основании еще пяти рентгенологических признаков, связанных с неоднородным гипоинтенсивным паттерном контрастного усиления и вариациями Т2-взвешенной интенсивности [18]. В рутинную практику данный метод до настоящего времени не внедрен. Однако, можно предположить, что у пациентов ранее перенесших псевдопрогрессию, повторные признаки увеличения опухоли, являются основанием для диагностирования рецидивного роста опухоли.

Следует отметить, что псевдопрогрессия является широко распространенной, но не абсолютной, реакцией многих опухолей головного мозга, в частности глиом низкой и высокой степени злокачественности, в ответ на проводимое лучевое или химиолучевое воздействие и рентгенологически определяется как появление новой или увеличение имевшейся области усиления контрастного вещества, происходящее вскоре после окончания лучевой терапии (например, в течение 3–4 мес.), при отсутствии истинного роста опухоли, которая затихает или стабилизируется без изменения терапии. На сегодняшний день не существует абсолютно достоверных методов верификации псевдопрогрессии внутримозговых опухолей с помощью КТ или МРТ диагностики, хотя опре-

деленной информативностью обладают МР-перфузия в сочетании с диффузионно-взвешенными изображениями и спектроскопией [19]. Также описано развитие псевдопрогрессии менингиом, причем чаще после высоко-дозного облучения (радиохирургия и гипофракциони-рованная радиотерапия), чем после конвенциональной радиотерапии [20]

Заключение

Таким образом, СРХ ВШ является эффективным методом лечения, оценка результата которого требует учета как возможности прогрессирующего уменьшения опухоли после облучения (59,7%), так и вероятности развития псевдопрогрессии (40,3%), которая в свою очередь отличается ранним (медиана — 11,7 мес.) или поздним (медиана — 38,1 мес.) пиком увеличения объема опухоли (р<0,0001). При раннем пике псевдопрогрессия имеет короткое течение с полным обратным развитием через 24–36 мес., при позднем пике — затяжное течение с полным обратным развитием через 60–72 мес. Поэтому при затяжном течении псевдопрогрессии наблюдение ВШ должно продолжаться не менее 6 лет, до полного ее завершения. Отсроченное (атипичное) развитие псевдопрогрессии после прогрессирующего уменьшения опухоли — редкий феномен, который требует дифференциального диагноза с рецидивом опухоли, для чего требуется проведение контрольной МРТ через 12 мес. для оценки динамики дальнейшего изменения объема опухоли. Повторное увеличение ВШ после ранее перенесенной псевдопрогрессии, наиболее вероятно, соответствует рецидиву опухоли.

Список литературы Особенности динамики изменения объема вестибулярных шванном после стереотаксической радиохирургии

- Patients Treated with Leksell Gamma Knife. Leksell Gamma Knife Society, 1968-2021. [cited 09.03.2024] Available from: https://www.lgksociety.com/library/annual-treatment-statistics-1.

- Kondziolka D, Lunsford LD, McLaughlin MR, Flickinger JC. Long-term outcomes after radiosurgery for acoustic neuromas. In The New England journal of medicine. 1998; 339(20): 1426-1433. doi: 10.1056/NEJM199811123392003.

- Yu CP, Cheung JY, Leung S, Ho R. Sequential volume mapping for confirmation of negative growth in vestibular schwannomas treated by gamma knife radiosurgery. JNS. 2000; 93(3): 82-89. doi: 10.3171/jns.2000.93.supplement.

- Pollock BE. Management of vestibular schwannomas that enlarge after stereotactic radiosurgery: treatment recommendations based on a 15 year experience. Neurosurgery. 2006; 58(2): 241-88. doi: 10.1227/01.NEU. 0000194833.66593.8B.

- Hasegawa T, Kida Y, Yoshimoto M, Koike J, Goto K. Evaluation of tumor expansion after stereotactic radiosurgery in patients harboring vestibular schwannomas. Neurosurgery. 2006; 58(6): 1119-28. doi: 10.1227/01.NEU.0000215947.35646.DD.

- Delsanti C, Roche P-H, Thomassin J-M, Régis J. Morphological changes of vestibular schwannomas after radiosurgical treatment: pitfalls and diagnosis of failure. Progress in neurological surgery. 2008; 21: 93-97. doi: 10.1159/000156712.

- Шиманский В.Н., Одаманов Д.А., Рыжова М.В. и др. Хирургическая тактика при удалении вестибулярных шванном после стереотаксического радиологического лечения. Результаты операций и морфологические изменения в опухолях после облучения // Вопросы нейрохирургии. — 2018. — №82(6). — С.38 52.

- Meijer OWM, Weijmans EJ, Knol DL, Slotman BJ, et al. Tumor-volume changes after radiosurgery for vestibular schwannoma: implications for follow-up MR imaging protocol. AJNR. American journal of neuroradiology. 2008; 29(5): 906-910. doi: 10.3174/ajnr.A0969.

- Земскова О.В. Роль радиохирургии в комбинированном лечении вестибулярных шванном больших размеров // Український нейрохірургічний журнал. — 2015. — №2. — С.64-69.

- Régis J, Delsanti C, Roche P-H. Editorial: Vestibular schwannoma radiosurgery: progression or pseudoprogression? Journal of neurosurgery. 2017; 127(2): 374-379. doi: 10.3171/2016.7.JNS161236.

- Breshears JDЮ Chang J, Molinaro AM, et al. Temporal Dynamics of Pseudoprogression After Gamma Knife Radiosurgery for Vestibular Schwannomas-A Retrospective Volumetric Study. Neurosurgery. 2019; 84(1): 123-131. doi: 10.1093/neuros/nyy019.

- Li L-F, Yu C-P, Tsang AC-O, et al. Near-complete regression 19 years after Gamma Knife radiosurgery of vestibular schwannoma with massive pseudoprogression: case report. Journal of neurosurgery. 2020; 134(5): 1455-1458. doi: 10.3171/2020.3.JNS20389.

- Wage J, Mignano J, Wu J. Tufts Medical Center Experience With Long-Term Follow-Up of Vestibular Schwannoma Treated With Gamma Knife Stereotactic Radiosurgery: Novel Finding of Delayed Pseudoprogression. Advances in radiation oncology. 2021; 6(4): 100687. doi: 10.1016/j. adro.2021.100687.

- Fouard O, Daisne JF, Wanet M, Regnier M, Gustin T. Long-term volumetric analysis of vestibular schwannomas following stereotactic radiotherapy: Practical implications for follow-up. Clinical and translational radiation oncology. 2022; 33: 1-6. doi: 10.1016/j.ctro.2021.12.003.

- Rueß D, Schütz B, Celik E, et al. Pseudoprogression of Vestibular Schwannoma after Stereotactic Radiosurgery with Cyberknife®: Proposal for New Response Criteria. Cancers. 2023; 15(5). doi: 10.3390/cancers15051496.

- Frisch CD, Jacob JT, Carlson ML, et al. Stereotactic Radiosurgery for Cystic Vestibular Schwannomas. Neurosurgery. 2017; 80(1): 112-118. doi: 10.1227/NEU.0000000000001376.

- Klijn S, Verheul JB, Beute GN, et al. Gamma Knife radiosurgery for vestibular schwannomas: evaluation of tumor control and its predictors in a large patient cohort in The Netherlands. JNS. 2016; 124(6): 1619-1626. doi: 10.3171/2015.4.JNS142415.

- Da Hygino C, Rodriguez I, Domingues RC, Gasparetto EL, Sorensen AG. Pseudoprogression and pseudoresponse: imaging challenges in the assessment of posttreatment glioma. AJNR. American journal of neuroradiology. 2011; 32(11): 1978-1985. doi: 10.3174/ajnr.A2397.

- Трунин Ю.Ю., Голанов А.В., Коновалов А.Н., Пронин И.Н.: Псевдопрогрессия интракраниальных пилоидных астроцитом и других глиом низкой степени злокачественности // Вопросы нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. — 2020. — №84(6). — С.106-112. doi: 10.17116/neiro202084061106.

- Maksoud Z, Schmidt MA, Huang Y, et al. Transient Enlargement in Meningiomas Treated with Stereotactic Radiotherapy. Cancers. 2022; 14(6). doi: 10.3390/cancers14061547.