Особенности динамики приозерных болот у оз. Нижнее Падозеро (Южная Карелия) в голоцене

Автор: Кутенков Станислав Анатольевич, Миронов Виктор Леонидович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится характеристика растительности открытых и облесенных участков болот, окружающих оз. Нижнее Падозеро. На основе стратиграфии торфяных залежей прослежена динамика процесса болотообразования в голоцене. Установлен асинхронный характер развития растительности лимногенных болот, обусловленный разнообразием гидроэдафических условий

Заболачивание, растительность, сапропель, торф, уровенный режим, лимногенная динамика

Короткий адрес: https://sciup.org/148200810

IDR: 148200810 | УДК: 581.524.32:551.438.222(470.22)

Текст научной статьи Особенности динамики приозерных болот у оз. Нижнее Падозеро (Южная Карелия) в голоцене

Озеро Нижнее Падозеро (61°53’22” с.ш. и 33°54’07” в.д) расположено на территории Пря-жинского района Карелии в пределах озерноледниковой равнины. Коренные породы датируются здесь ранним протерозоем и представлены в основном ятулийскими доломитами [1]. Они перекрываются четвертичными отложениями озерноледникового генезиса, в составе которых преобладают глины и суглинки, иногда с примесью песка и алеврита. В орографическом отношении данная местность является частью Шуйской низины [5]. Оз. Н. Падозеро, вместе с расположенным в 1,2 км севернее и соединенным с ним протокой озером Верхнее Падозеро, занимают меридианально вытянутую неглубокую депрессию, окаймленную невысокими моренными холмами. Территория между озерами, а также к северу и югу от них заболочена. Площадь Н. Падозера 343 га [4], отметка уровня составляет 74 м. Общая водосборная площадь озера составляет 18800 га.

Дно озера относительно ровное и выстлано коричневым сапропелем, мощность которого в наиболее глубоких впадинах доходит до 1,5 м. Отмечено большое количество древесных остатков, связанных с проводившимся в довоенное и послевоенное время лесосплавом и работой завода по переработке древесины. В основной части озера глубины варьируют от 2 до 3 м, максимум 4,1 м. В мелководных прибрежных частях водоема распространены густые заросли макрофитов общей площадью 77 га. В течение вегетационного периода нами была отмечена амплитуда уровня озера 60 см.

Относительно небольшая глубина озера, близость карбонатных пород, разгрузка подземных вод, влияние паводков привели к развитию необычных для Карелии болотных экосистем. Прилегающая местность довольно заболочена, озеро Н. Падозеро контактирует с болотами на протяжении 45 % береговой линии. Общая площадь болот вокруг озера составляет 286 га, из них 43 га прихо-

дится на открытые участки, 243 га занимают облесенные участки. Основная площадь болот располагается в пределах изогипсы 75 м.

Открытые участки болот оконтуривают озеро и водотоки, образуя полосы до 100 м шириной (рис.). Их поверхность незначительно превышает уровень озера в период летней межени, а весной и осенью регулярно подтапливается. В этот период происходит нанос органики (озерный ил, остатки водных растений) и минеральных частиц, улучшается проточный режим. Это способствует поддержанию экосистем открытых участков болот на эвтрофной стадии развития. Ряд участков, по мере отложения торфа, потерял связь с озером и достиг переходной стадии развития.

Растительный покров приозерных открытых участков болот разнообразен и имеет пятнистую структуру. В нем незначительно представлены сфагновые мхи: наиболее они распространены на переходных участках и по повышениям микрорельефа, которые практически не подвержены подтапливанию. На основной площади растительный покров представлен эвтрофными травяными и травяно-осоковыми сообществами. Иногда в их составе отмечается примесь низкорослых ив ( Salix my-trilloides, S. lapponum, S. rosmarinifolia, S. phylicifo-lia ). Травяные сообщества обладают близким флористическим составом при выраженном доминировании отдельных видов: среди них: Menyanthes tri-foliata, Comarum palustre, Phragmites australis, Calamagrostis canescens [6] . Сообщества с доминированием первых двух видов предпочитают переувлажненные участки с высоким стоянием вод. Сообщества с P. australis приурочены к зонам контакта озера и болота и наиболее распространены в южной части. C. canescens занимает уплотненные береговые валы вдоль речек и протоки. В период сезонных паводков они затапливаются незначительно и на меньшее время, чем остальные сообщества. Несколько реже на открытых участках болот встречаются травяно-осоковые сообщества. Помимо названных выше видов трав, в них важную роль играют осоки ( Carex acuta, C. chordorrhiza, C. aquatilis, C. lasiocarpa ).

Облесенные участки также разнообразны. На самом нижнем уровне, окаймляя открытые участки, местами выходя к берегу озера, развиваются березняки болотно-травяные. Состав их наземного яруса близок составу открытых участков - с обилием Menyanthes trifoliata , осок ( Carex aquatilis, C. cespitosa, C. elongata, C. vesicaria ), Comarum palus-tre , Calla palustris , Calamagrostis canescens , Naum-burgia thyrsiflora и других видов. Здесь встречаются и такие нетипичные для болотных лесов Карелии травы как Iris pseudacorus, Ranunculus lingua , Scutellaria galericulata , Lythrum salicaria . На повышениях изредка встречаются болотные кустарнички. Моховой ярус разрежен, представлен рыхлой мозаикой сфагновых ( Sphagnum squarrosum, S. warnstorfii, S. centrale, S. riparium ) и бриевых мхов. Среди последних здесь характерны Hypnum lindbergii , Polytrichum longisetum , Sanionia uncinata , Climacium dendroides . Подлесок зачастую представлен зарослями Salix cinerea с примесью рябины, крушины и ольхи серой. Состав растительности указывает на определяющее влияние богатых минеральными примесями паводковых вод.

На большем удалении от берега, вне зоны действия паводковых вод, распространены сосняки болотно-травяные, несущие признаки влияния грунтовых карбонатных вод. Среди трав здесь обычны Phragmites australis (до 40 %), Menyanthes trifoliata , Equisetum fluviatile , E. palustre , осоки ( Carex lasiocarpa, C. chordorrhiza, C. dioica ), различные виды гигрофильного разнотравья. Присутствие болотных кустарничков на кочках становится постоянным. Среди мохообразных преобладают сфагны Sphagnum warnstorfii , S. centrale , в меньшем количестве встречаются S. angustifolium , S. magellanicum , S. riparium , S. obtusum . Заметна роль и бриевых мхов, прежде всего сем. Calliergonaceae (в том числе Calliergon giganteum и C. richardsonii ) и Mniaceae, а также Hamatocaulis vernicosus , Limprichtia revolvens , Warnstorfia exannulata , W. fluitans , Campylium stellatum .

На участках, где отсутствует выраженное влияние паводковых и грунтовых вод, развиваются ме-зоолиготрофные сосняки травяно- и кустарничково-сфагновые с низкой сосной; ключевую роль в их напочвенном покрове играют Sphagnum angusti-folium и болотные кустарнички. Вблизи суходолов, на глинистых отложениях, перекрытых неглубоким торфом, развиваются ельники таволговые. В массиве на юге от Н. Падозера находится нетипичный ельник чернично-зеленомошно-сфагновый. По структуре растительного покрова он близок к ельнику чернично-зеленомошному, но вкрапления сфагнов и Carex chordorrhiza, и мощность торфа, составляющая 3,5 м, не позволяют рассматривать участок в ранге указанного типа.

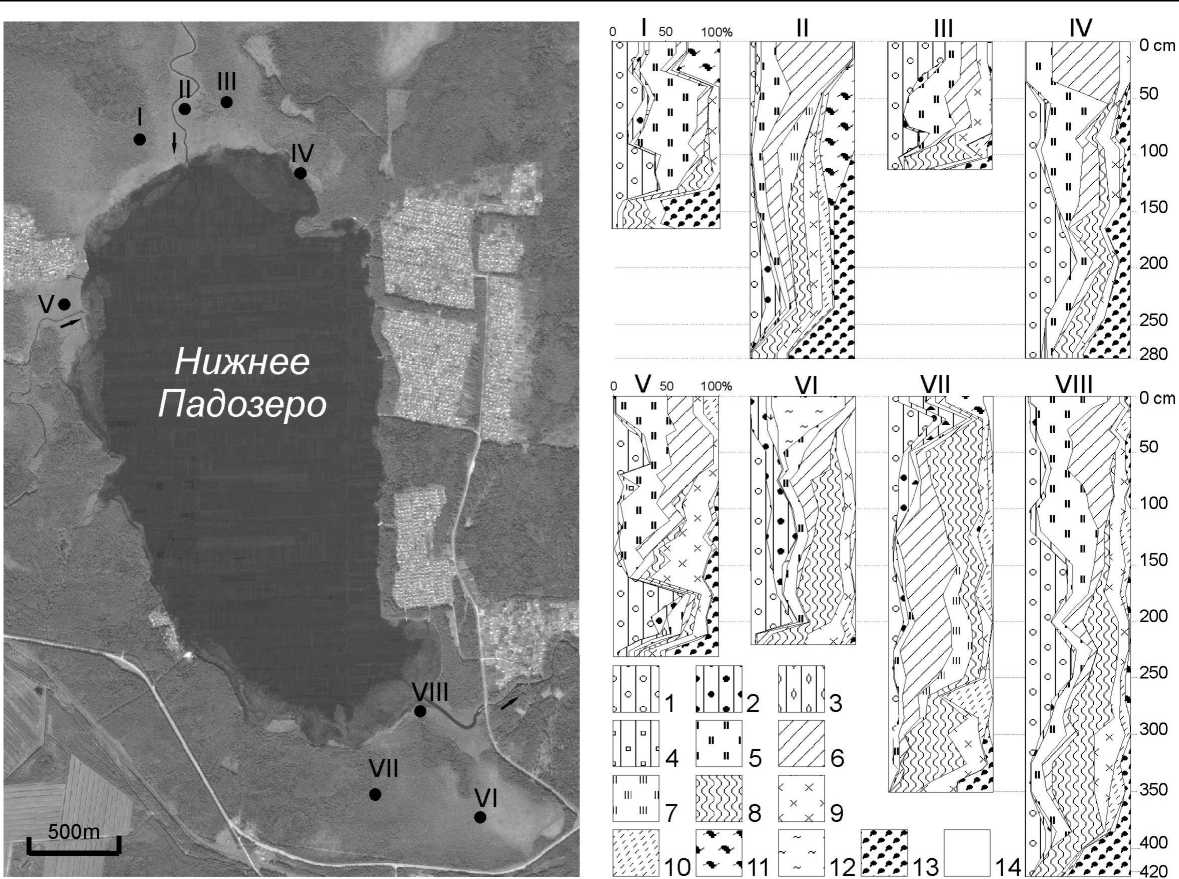

Все разнообразие растительных сообществ фактически находится в пределах единых торфяных массивов. С целью изучения динамики растительности в различных частях болотных массивов вокруг озера было заложено несколько скважин (рис.). Многие из них вскрыли слои сапропеля и озерных глин, свидетельствующие о том, что процессы болотообразования здесь начинались по мере отступления палеоводоема. Согласно литературным данным [2,3], данная территория окончательно освободилась от вод гигантского Онежского приледникового озера (ОПО) 9,5 - 10,5 тыс. л.н. К этому моменту в котловине Н. Падозера успели отложиться слои глин и сапропеля. Содержание остатков Iris pseudacorus, Nuphar sp., Typha angus-tifolia, Equisetum fluviatile и Drepanocladus s.l. указывает на мелководные условия их отложения. Мощность сапропеля варьирует от 10 до 200 см.

В это же время происходило заболачивание пологих берегов мелкого изолированного озера. В большинстве скважин сапропель перекрыт торфом с высоким содержанием остатков березы (напр., скважины IV, V, VI, VIII на рис.). Это коррелирует с данными о том, что после регрессии ОПО большая часть суши была занята березовыми лесами [3]. Контраст в смене сапропеля на торф с высоким содержанием древесных остатков является результатом быстрого падения уровня воды в водоеме.

Помимо березы в придонных слоях торфа много остатков хвоща, вахты, осок и тростника. Кроме того здесь постоянно встречаются остатки кубышки и других гидрофитов. Сочетание остатков облигатных гидрофитов с древесными в одном слое торфа весьма необычно. Слои торфа с их различным соотношением местами превышают 1м. Это связано с регулярным выбрасыванием во время паводков остатков кубышки на заболоченный берег озера. До современной глубины 150 см по всем болотным массивам, окружавшим на тот момент озеро перемежались открытые и облесенные березой участки с гидрофильными видами трав и мхов, развивавшиеся под влиянием паводковых вод озера.

Позже, удаленные участки в южном болотном массиве вышли из-под непосредственного влияния поверхностных вод и основную роль в их питании стали играть карбонатные грунтовые воды. Это связано с развитием торфяника, препятствующего подтоплению озерными водами. Здесь стал развиваться сосняк болотно-травяной с обилием тростника, вахты и осок ( Carex cespitosa, C. rostrata, C. appropinquata, C. lasiocarpa, C. chordorrhiza и др.). Наибольший эффект влияния грунтовых вод прослеживается в центральной части массива, где практически сразу по отступлении озера (соответствует глубине залежи 285 см) развилось эвтрофное топяное сообщество с шейхцерией, тростником, осоками (Carex limosa и C. lasiocarpa) (VII). Сочетание их с эвтрофными мхами ( Meesia , Scor-pidium , Sphagnum sect. Subsecunda , S. teres и др.) свидетельствует о богатом, но относительно застойном режиме питания. По всей видимости, данный участок расположен в месте наибольшего поступления карбонатных грунтовых вод.

Рис. Местоположение скважин (I-VIII) и ботанический состав залежей (использован космический снимок Google). Остатки растений: 1 – березы, 2 – сосны, 3 – ивы, 4 – ольхи, 5 – гигрофильных трав ( Menyanthes , Comarum , Calla и др.), 6 – осок, 7 – шейхцерии, 8 – тростника, 9 – хвощей, 10 – гипновных мхов, а также Sphagnum teres и S. sect. Subsecunda , 11 – сфагнов ( S. centrale , S. warnstorfii , S. squarrosum , S. obtusum ), 12 – олиготрофных сфагнов ( S. angustifolium , S. magellanicum ), 13 – гидрофитов ( Nuphar , Potamogeton , Typha , Ceratophyllum и др.), 14 – прочее.

На глубине 1 м фиксируется смена открытого топяного сообщества сосняком болотно-травяным, что говорит об улучшении проточности при сохранении прежнего уровня богатства питания.

В новейшей истории в растительности массива прослеживаются следующие изменения. Его восточная часть постепенно выходит из-под действия грунтовых вод и здесь развивается, расширяясь на запад, сосняк кустарничково-сфагновый (VI), на котором еще встречаются в небольшом количестве вахта и Carex lasiocarpa, а по краю также тростник (сохраняющийся здесь начиная с момента отступления палеоводоема). Однако сплошной ковер из Sphagnum angustifolium предвещает скорый переход сообщества на атмосферное питание. На двух участках, на которых в настоящий момент обильны, соответственно, Molinia caerulea и Carex ap-propinquata, остатки этих видов отмечаются в торфе в первом случае с глубины 20 см, во втором – 75 см, что свидетельствует об относительно недавнем их внедрении в сообщества. В центральной части массива развивается ельник, основную роль в котором играют лесные мезофиты (Vaccinium myrtillus, Pleurosium schreberi и др.), тогда как бо- лотные виды (Carex chordprrhiza, Sphagnum angus-tifolium и S. warnstorfii) отходят на второй план. Слой торфа под ним составляет 3,5 м, причем торф, соответствующий современному сообществу, составляет только верхние 20 см (VII). Столь необычное направление развития сообщества мы можем связать со строительством дороги в южной части массива, которое могло изменить гидрологию данного участка.

Участки массивов, расположенные ближе к озеру, подвергались его непосредственному воздействию все время своего существования. Особенностью их стратиграфии является значительное содержание песка и глины в торфе, которые в отдельных случаях образуют самостоятельные прослойки. Толщина выраженных минеральных прослоек не превышает 1,5 см, хотя примесь мелкого песка встречается постоянно. Наличие прослоек глины обычно связывают с длительным заливанием участков замутненными водами озера, а наличие прослоек песка – со спуском уровня до меньших отметок [7]. Наиболее четкие прослойки отмечены на глубинах 2,5 м, с 0,5 до 0,85 м.

Торф приозерных участков сложен остатками травянистых растений: хвоща, вахты, осок ( Carex rostrata, C. acuta, C. chordorrhiza, C. aquatilis, C. limosa, C. vesicaria, C. cespitosa и др. ), в меньшей мере белокрыльника, вейника, сабельника. Древесные остатки представлены в основном березой, реже сосной. Мхи не играют значимой роли и представлены родами Drepanocladus s.l., Callier-gon , Sphagnum ( S. teres, S. squarrosum , S. sect. sub-secunda ). Тростник являлся основным торфообра-зователем в нижних слоях большинства залежей, ближе к поверхности его доля снизилась. В настоящее время его можно встретить на болотных участках, но в основном он приурочен к мелководным участкам. Пропорции травяных и древесных остатков в торфе варьируют, однако под всеми открытыми участками были обнаружены слои древесно-травяных торфов (II, IV, V, VIII), хотя глубина их залегания значительно варьирует - от 20 до 150 см. В некоторых случаях за слоем древесно-травяного торфа вновь следует травяной торф. Дискретные изменения доли древесных остатков в торфе указывают на выраженные колебания уровня озера в разные периоды голоцена.

Работа выполнена в рамках ФЦП (контракт № 02.740.11.0700) и ПФИ Президиума РАН “Живая природа: современное состояние и проблемы раз- вития”. Анализ торфа на ботанический состав проведен Н.В. Стойкиной (ИБ КарНЦ РАН).

Список литературы Особенности динамики приозерных болот у оз. Нижнее Падозеро (Южная Карелия) в голоцене

- Глубинное строение и сейсмичность Карельского региона и его обрамления./Ред. Н.В. Шаров. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2004. 352 с.

- Демидов И.Н. О максимальной стадии развития Онежского приледникового озера, изменениях его уровня и гляциоизостатическом поднятии побережий в позднеледниковье//Геология и полезные ископаемые Карелии. Вып. 9. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2006. C. 171-178.

- Елина Г.А., Лукашов А.Д., Юрковская Т.К. Позднеледниковье и голоцен восточной Фенноскандии (палерастительность и палеогеография). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2000. 242 с.

- Каталог озер и рек Карелии/Под ред. Н.Н. Филатова и А.В. Литвиненко. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2001. 286 с.

- Лукашов А.Д. Геоморфологические условия//Разнообразие биоты Карелии: условия формирования, сообщества, виды/Ред. А.Н. Громцев, С.П. Китаев, В.И. Крутов, О.Л. Кузнецов, Т. Линдхольм, Е.Б. Яковлев. Петрозаводск.: Карельский научный центр РАН, 2003. с. 13 -19.

- Миронов В.Л., Кузнецов О.Л. Травяные ассоциации приозерных болот южной Карелии//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. № 6 (119). ПетрГУ, 2011. С. 24 -27.

- Субетто Д.А. Донные отложения озер: Палеолимнологические реконструкции. СПб.: Изд-во РГПУ им А. И. Герцена, 2009. 399 с.