Особенности долготного распределения групп солнечных пятен за последние четыре одиннадцатилетних цикла

Автор: Рыбак А.Л.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 2 т.2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается долготное распределение групп солнечных пятен за период 1982-2013 гг. по данным Национального центра геофизических данных (Боулдер, США). Анализируется пространственно-временное распределение групп солнечных пятен по координатным секторам, полученным на основе гелиографических долгот групп. Долготная протяженность координатного сектора сопоставляется со средним размером одной активной области (30-40°). Далее в каждом координатном секторе за все время наблюдения суммируется эволюционная активность групп пятен по классификационной оценке Малдэ. Построенное таким образом долготное распределение групп крупных пятен не показывает отрицательной корреляции между северным и южным полушариями Солнца в 23-м цикле пятнообразования.

Цикл пятнообразования, активные долготы, классификационные оценки малдэ, координатный сектор, постдикторы активных областей

Короткий адрес: https://sciup.org/142103598

IDR: 142103598 | УДК: 523.982.8 | DOI: 10.12737/18645

Текст научной статьи Особенности долготного распределения групп солнечных пятен за последние четыре одиннадцатилетних цикла

Проблеме долготной неоднородности в распределении солнечной активности (СА) по поверхности Солнца с конца XIX столетия, после обнаружения этого явления [Wolfer, 1897], посвящено большое количество работ. Систематические исследования явления длительного превышения активности в отдельных долготных интервалах, названного активными долготами, с 1960-х гг. проводились в Пулковской обсерватории [Витинский, 1960; 1971]. Согласно определению Ю.И. Витинского, долготный интервал на Солнце, в котором в течение продолжительного времени (несколько лет) СА существенно выше, чем в других долготных интервалах, называется активной долготой. Ансамбль солнечных пятен, составляющих активную долготу, характеризуется свойствами, которые могут быть отличны от свойств отдельных пятен. Так, скорость вращения активных долгот близка к кэрринг-тоновской, в то время как скорость вращения отдельных пятен подчиняется закону дифференциального вращения. Исследования [Иванов, 1986; Плюснина, 1992; Ерофеев, 1997] показали, что большинство солнечных пятен на протяжении 11-летнего цикла сосредоточено внутри образований, вращающихся с периодами, близкими 27 и 28 сут.

Скорость вращения активных долгот в настоящее время является предметом дискуссии. В работе [Кичатинов, Олемской, 2005] утверждается, что для 12–17 циклов (1880–1944 гг.) единственной выделенной с достаточной долей достоверности активной долготой был интервал с ансамблем пятен, расположенным в северном полушарии в нечетных циклах СА. Период вращения этих активных долгот был несколько выше 28 сут. В работе [Плюснина, 2003] на основании традиционного определения активных долгот и более чем 150-летнего ряда наблюдений солнечных пятен было показано, что последовательность всплесков активности, наблюдаемых в каждом солнечном цикле, обнаруживает период вращения, близкий кэррингтоновскому. Пространственно эти всплески активности расположены внутри образований, показывающих вращение с периодами, близкими 27 и 28 сут. Качественно они представляют собой наиболее мощные всплески активности мод вращения солнечных пятен с периодами ~27–28 сут.

Время жизни активных долгот, как было отмечено выше, может достигать времени нескольких солнечных циклов. В качестве минимального интервала, необходимого для выделения активных долгот, целесообразно выбирать продолжительность цикла СА не менее 5–6 лет. Наиболее развитой в настоя- щее время теорией объяснения СА с присущими ей свойствами 11-летней цикличности и изменения широты зоны пятнообразования на протяжении цикла является теория солнечного динамо. Традиционные осесимметричные приближения динамотеории не объясняют долготной анизотропии в распределении солнечных пятен. Явление активных долгот обнаружено и на других звездах солнечного типа [Jetsu, 1996]. Как и на Солнце, активные долготы на звездах часто бывают разнесены примерно на 180°. Иногда наблюдаются переключения мощности с одной долготы на другую. Это явление, обнаруженное на звездах, было названо «флип-флоп».

Для объяснения активных долгот привлекают понятие реликтового магнитного поля Солнца, вмороженного в лучистое ядро и проникающего в конвективную зону. Впервые на возможность существования на Солнце реликтового поля было указано в статье [Cowling, 1945]. Отмечалось, что время омического затухания крупномасштабного поля лучистой зоны сравнимо с возрастом Солнца. Наиболее крупномасштабная составляющая этого поля должна сохраниться до наших дней. Такие представления получили развитие в работах [Benevolenskaya et al., 1999; Kitchatinov et al., 2001]. Согласно [Kitchatinov et al., 2001], реликтовое магнитное поле — результат действия первичного динамо-механизма — было захвачено из окружающей конвективной оболочки формирующимся лучистым ядром Солнца на ранних стадиях его эволюции. Реликтовое поле неосесимметрично, содержит значительную полои-дальную компоненту, а его напряженность составляет десятые доли гаусс. В течение 11-летнего цикла СА реликтовое поле складывается с магнитным полем, которое генерируется солнечным динамо. В результате смены полярностей магнитного поля от цикла к циклу по закону Хейла результирующее полои-дальное поле может усиливаться или ослабляться. В соответствии с этим генерируется разное по величине тороидальное поле и амплитуды следующих друг за другом 11-летних циклов чередуются по высоте [Мордвинов, Плюснина, 2001].

В работе анализируется долготное распределение групп солнечных пятен на основе наблюдательной программы Национального центра геофизических данных (NGDC, Боулдер, США). Показано различие в долготном распределении групп в зависимости от размеров пятен, составляющих эти группы. Всестороннее изучение долготной неоднородности на Солнце является задачей, актуальной с точки зрения прогноза геоэффективности солнечных процессов.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Данные наблюдений групп солнечных пятен взяты на сайте NGDC [ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/ SOLAR_DATA/SUNSPOT_REGIONS]. Информация представляет собой сводки всемирной сети солнечных обсерваторий. Сводки даны в форме итоговой таблицы, в которой указаны дата, всемирное время наблюдений, гелиографические координаты группы солнечных пятен, ее площадь, выраженная в миллионных долях полусферы, линейный размер группы по долготе, количество пятен в группе, а также боулде-ровский класс группы по Мак-Интошу.

Благодаря тому, что данные собраны на основе наблюдений целой сети обсерваторий, итоговый отчет образует достаточно непрерывный по времени ряд данных, суммарный объем которого охватывает период с 1 декабря 1981 г. по 31 декабря 2013 г.

Анализируются особенности распределения групп пятен по гелиографическим долготам. С этой целью вся база наблюдательных данных выстраивается по гелиографической долготе в хронологическом порядке. Далее полученная отдельно для северного и южного полушарий статистика разбивается на массивы с фиксированным шагом по долготе (координатные сектора). В каждом секторе суммируются индексы пятнообразования всех групп за все время наблюдений каждой из групп. В итоге получаем долготно-временные ряды как функцию времени f ( t ) для дальнейшего статистического анализа.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДА ВЕЙВЛЕТ-ДЕКОНВОЛЮЦИИ ДОЛГОТНО-ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

С целью минимизации эффектов вращательной модуляции при анализе данных был использован метод вейвлет-деконволюции полученных долготновременных рядов [Mordvinov, Plyusnina, 2000].

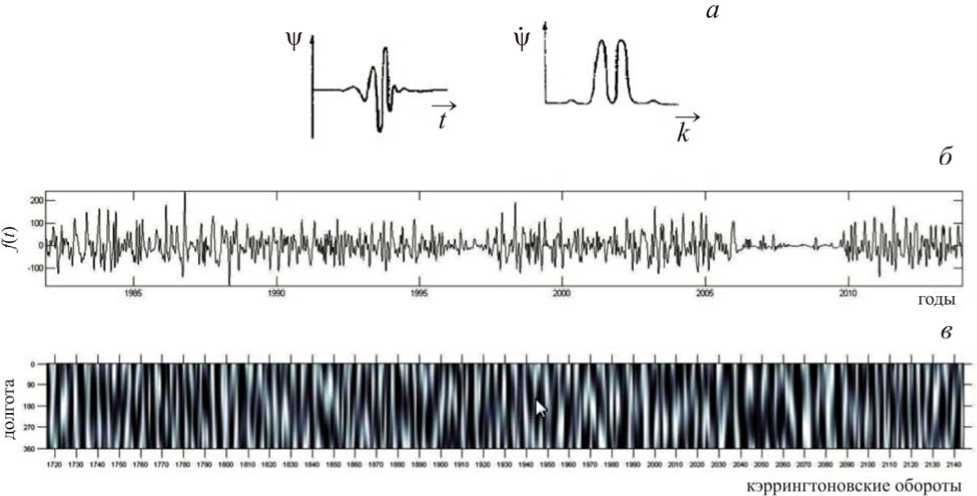

Для построения диаграммы долгота–время из долготно-временного ряда с помощью вейвлет-фильтрации выделяется компонента, которая содержит эффект вращательной модуляции из-за пространственной неоднородности областей пятнообра-зования. Для выполнения вейвлет-фильтрации используется техника ортогонального вейвлет-разложения, которая наилучшим образом подходит для анализа нестационарных процессов. В качестве анализирующих функций выбраны вейвлеты Добе-ши (рис. 1, a ) [Астафьева, 1996], имеющие хорошую частотно-временную локализацию, а временные масштабы вейвлет-функций, по которым осуществляется разложение, дискретны и равны степеням двух. Для анализа долготно-временных рядов как функции времени f ( t ) применяется дискретное вейвлет-преобразование

X

f ( t ) = S c jk v jk ( t), (1)

j, k=-x где vjk (t) — вейвлет-функции, образующие орто-нормированный базис, а коэффициенты вейвлет-разло-жения определяются из соотношения cjk = < f vjk >. Основные эффекты вращательной модуляции сосредоточены в диапазоне временных масштабов 15–30 сут. Поэтому вейвлет-фильтрацию следует выполнять, оставляя при выполнении обратного дискретного вейвлет-преобразования только коэффициенты, соответствующие дискретным масштабам 8, 16, 32 сут. Тогда отфильтрованная компонента, содержащая основные эффекты вращения, имеет вид

Рис. 1. Вейвлеты Добеши ( а ), отфильтрованный ряд данных ( б ), долготно-временная диаграмма ( в )

j=5 от f (t)= SE cjk ^jk (t), (2) j=3 k=-от причем значения 2j, j=3, 4, 5 соответствуют масштабам, на которых проявляется вращательная модуляция (рис. 1, б).

Далее отфильтрованная компонента разделяется на подмассивы, соответствующие по времени кэр-рингтоновским оборотам, и строится оборот за оборотом в виде двумерной диаграммы в полутоновой шкале (рис. 1, в ). Время наблюдений внутри кэр-рингтоновского оборота соответствует гелиографической долготе событий. Если рассматривать долготно-временной ряд как свертку или конволюцию распределения групп пятен по диску Солнца, то получение пространственных характеристик в распределении групп по времени представляет обратный процесс — деконволюцию долготно-временных рядов.

КООРДИНАТНЫЙ СЕКТОР КАК МЕРА

ПЯТНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Группы солнечных пятен имеют характерный размер по долготе, который определяется фазой их развития. Пятна появляются на поверхности Солнца в виде мелких одиночных пор, которые не имеют какой-либо значимой долготной протяженности. По мере собственного развития группы приобретают биполярную конфигурацию, увеличиваясь в размерах. Характерный размер биполярной группы пятен составляет 10–15° по долготе. В исключительных случаях, когда развитая группа имеет гигантские размеры и сложную мультиполярную конфигурацию, ее размер по долготе может превышать 20°.

Поскольку предметом нашего анализа является долготно-временное распределение групп солнечных пятен, будем формировать дальнейшую стати- стику по гелиографической долготе текущей группы с учетом оборотов Солнца от некоего начального момента наблюдений. Полученную сквозную долготную статистику поделим на сектора фиксированной длины, причем размер анализируемых долготных секторов должен быть таким, чтобы он соотносился с линейными размерами отдельно взятой группы пятен и был не меньше 10–15° по долготе. Мерой мощности каждого координатного сектора является суммарная эволюционная активность всех находящихся в данном секторе групп пятен за время их прохождения по солнечному диску на основе боулдеровской классификации и связанных с ней классификационных оценок Малдэ [Malde, 1985].

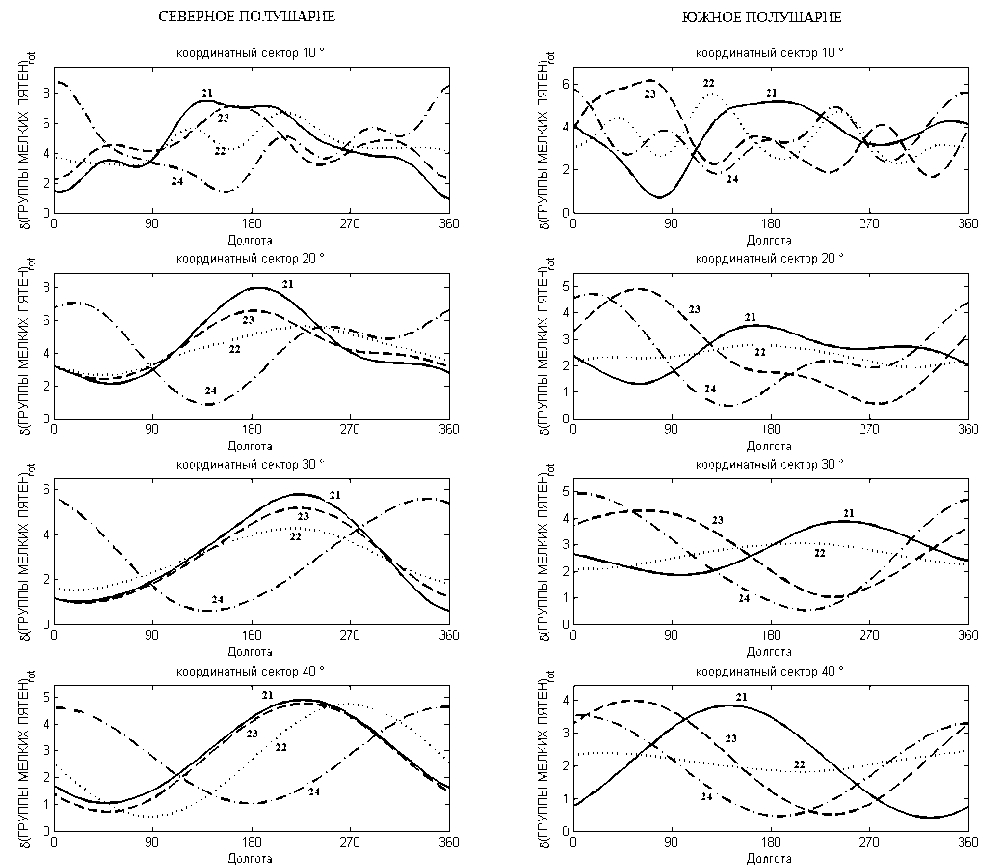

Наглядно продемонстрируем вышесказанное на примерах долготно-временного анализа рядов чисел солнечных пятен в северном и южном полушариях, полученных с усреднением 10, 20, 30 и 40°. Кривые распределения групп по долготе строятся в результате суммирования значений от каждого оборота Солнца с одинаковой долготой. Для удобства итоговое значение можно нормировать на число оборотов, по которым производилось суммирование. На рис. 2 показаны распределения по долготе групп мелких пятен. На верхней панели с усреднением 10° по сектору мы видим кривые со многими пиками. По мере увеличения протяженности координатных секторов хорошо заметно, как идет сглаживание этих кривых, причем наблюдается очевидное сходство обсуждаемых распределений, когда размеры секторов равны 30 и 40°.

Следовательно, для построения координатных рядов следует использовать сектора шириной не менее средней протяженности групп солнечных пятен по гелиографической долготе. Вполне согласованные результаты получаются, если увеличить ширину координатного сектора до 30–40°. Дальнейшее увеличение рассматриваемой ширины ведет к поглощению двух соседних активных долгот. Данная проблема сопряжена с определением активной области.

Рис. 2 . Выбор протяженности координатного сектора на примере долготного распределения групп мелких пятен. Полученные распределения есть результат суммирования нормированных подмассивов отфильтрованной компоненты f ( t ) соответствующего долготно-временного ряда по всем кэррингтоновским оборотам, показанного на рис. 1, в . Кривые обозначены номерами 11-летних циклов. По мере увеличения протяженности координатных секторов видно сглаживание и согласованность получаемых долготных распределений для каждого полушария. Кроме того, распределения групп мелких пятен в северном полушарии в 21- и 23-м циклах СА практически одинаковы

Согласно работе [Витинский, 1966], размер одной активной области на поверхности Солнца составляет 30–40°, следовательно, в дальнейших расчетах будут использоваться координатные сектора, ширина которых варьирует в этих пределах.

При анализе долготного распределения групп мелких пятен с использованием координатного сектора максимально возможной протяженности было обнаружено, что мелкие пятна в северном полушарии в течение 21 и 23-го циклов СА концентрировались на одних и тех же долготах, причем степень такой концентрации была примерно одинаковой.

ДОЛГОТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП МЕЛКИХИ КРУПНЫХ ПЯТЕН

Рассмотрим теперь, как распределены солнечные пятна по долготам в зависимости от их размеров.

Поскольку в сводках наблюдений NGDC указана боулдеровская классификация наблюдаемых групп, проведем сепарацию всей пятенной статистики на мелкие и большие группы (см. табл. 1). Мелкими будем считать группы, для которых оценка Малдэ [Malde, 1985] меньше 11 (числа Вольфа одного пятна), большими (индекс Малдэ больше 36) — группы, в которых присутствует хотя бы одно пятно с крупной полутенью согласно боулдеровской классификации. Все остальные группы пятен будем считать промежуточными (средними по размеру). Благодаря оценке Малдэ мы учитываем не только суммарную площадь группы, но и размеры наибольших пятен в данной группе. Поэтому было бы уместнее указывать не размеры всей группы, а размеры наибольших пятен в этих группах: например, «группы крупных пятен» вместо «большие группы пятен».

Оценки Малдэ позволяют детальнее описывать эволюцию групп солнечных пятен по сравнению с такими

Таблица 1

Классификационные оценки Малдэ (CV – Classification Values after Malde) на основе эволюционной боулдеровской классификации Мак-Интоша [Malde, 1985]

|

AXX |

1 |

CSO |

11 |

FAO |

21 |

DAC |

31 |

CHO |

41 |

FHO |

51 |

|

BXO |

2 |

CSI |

12 |

DAI |

22 |

EAC |

32 |

CHI |

42 |

DHI |

52 |

|

BXI |

3 |

DRO |

13 |

EAI |

23 |

FAC |

33 |

DKO |

43 |

EHI |

53 |

|

HRX |

4 |

ERO |

14 |

FAI |

24 |

DSC |

34 |

EKO |

44 |

FHI |

54 |

|

CRO |

5 |

FRO |

15 |

DSO |

25 |

ESC |

35 |

FKO |

45 |

DKC |

55 |

|

CRI |

6 |

DRI |

16 |

ESO |

26 |

FSC |

36 |

DKI |

46 |

EKC |

56 |

|

HAX |

7 |

ERI |

17 |

FSO |

27 |

HKX |

37 |

EKI |

47 |

FKC |

57 |

|

CAO |

8 |

FRI |

18 |

DSI |

28 |

CKO |

38 |

FKI |

48 |

DHC |

58 |

|

CAI |

9 |

DAO |

19 |

ESI |

29 |

CKI |

39 |

DHO |

49 |

EHC |

59 |

|

HSX |

10 |

EAO |

20 |

FSI |

30 |

HHX |

40 |

EHO |

50 |

FHC |

60 |

Таблица 2

Средние значения оценок Малдэ и их среднеквадратичные отклонения, рассчитанные для групп мелких, средних и крупных пятен по каждому 11-летнему циклу. В скобках указано суммарное по всем наблюдениям количество групп, зарегистрированных на пунктах сети обсерваторий NGDC

|

Цикл СА (кэррингтоновский оборот) |

Группы мелких пятен |

Группы средних пятен |

Группы крупных пятен |

Все группы пятен |

|

21-й цикл (CR1716–1781) |

4.51±3.58 (17304) |

18.38±5.96 (9662) |

45.45±5.07 (5558) |

15.62±15.55 (32524) |

|

22-й цикл (CR1782–1904) |

4.61±3.55 (59822) |

18.89±5.47 (32542) |

45.91±5.31 (14976) |

14.70±14.77 (107340) |

|

23-й цикл (CR1905–2053) |

5.45±3.67 (33345) |

19.70±5.92 (27619) |

46.96±6.28 (7682) |

15.83±13.85 (68646) |

|

24-й цикл (CR2054–2144) |

4.84±3.67 (11973) |

20.19±6.89 (6565) |

46.26±6.99 (2474) |

14.51±14.50 (21012) |

|

Весь период наблюдений |

4.85±3.62 (122444) |

19.23±5.86 (76388) |

46.12±5.70 (30690) |

15.15±14.60 (229522) |

индексами пятнообразования, как числа Вольфа и суммарная площадь групп. Например, рассмотрим одиночное пятно с симметричной полутенью, которое может быть представлено двумя значениями оценки Малдэ: CV=10 и CV=40. И в первом, и во втором случаях числа Вольфа таких пятен могут быть одинаковыми, а их суммарная площадь редко отличается в разы. С точки зрения эволюционной истории групп пятна с боулдеровской классификацией HSX указывают на завершение жизненного цикла групп рядовых биполярных конфигураций либо несосто-явшихся групп, тогда как одиночные пятна класса HHX напоминают нам о бурном пятнообразовании в данной активной области в предыдущие несколько солнечных оборотов.

Схожие рассуждения справедливы и для групп открытых биполярных конфигураций, имеющих крупное пятно с симметричной полутенью. Речь идет о группах боулдеровской классификации CHO, DHO, EHO и FHO. Вместе с крупными одиночными пятнами класса HHX по программе NGDC зарегистрировано 5293 таких групп по всем наблюдениям. Средняя оценка Малдэ (43.72±4.44), среднее количество пятен в группе (6.54±7.10), средняя суммарная площадь групп (278±207 м.д.п.) показывают, что первый из перечисленных индексов позволяет нам рассматривать простые группы с крупным симметричным пятном как постдикторы интенсивного процесса пятнообразования в предыдущие солнечные обороты. Следовательно, мы можем анализировать статистику долготно-временного распределения групп крупных пятен, исходя из средних оценок Малдэ для такого класса пятен.

Что касается соотношения оценок Малдэ и чисел Вольфа, в работе [Rybak, 2015] были показаны долговременные изменения средних свойств солнечных пятен от цикла к циклу.

После объединения данных всех наблюдений в одну сводную таблицу получим средние характеристики классификационных оценок Малдэ, которые свидетельствуют об удовлетворительном соотношении долготной неоднородности и случайных статистических флуктуаций. Средние характеристики классификационных оценок Малдэ, рассчитанные для пятен по координатным секторам протяженностью 40°, отличаются незначительно от указанных в табл. 2.

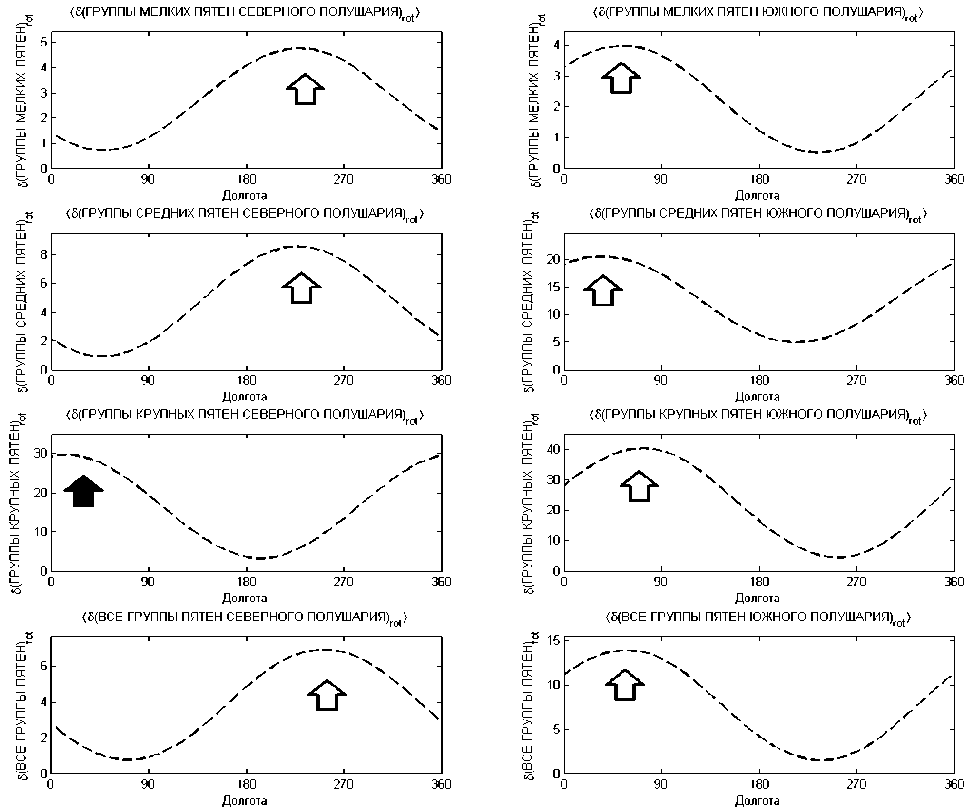

Для долготного распределения групп пятен в целом наблюдается отрицательная корреляция активных долгот для северного и южного полушарий. Однако, если рассматривать кривые только для 23-го цикла пятнообразования, очевидно, что группы крупных пятен в северном и южном полушариях концентрировались на одних и тех же долготах (рис. 3). Сопоставление долготного распределения групп мелких, средних и крупных пятен северного полушария в 23-м цикле указывает на существенное различие

Рис. 3 . Подобие долготных распределений групп крупных пятен в северном и южном полушариях Солнца в 23-м цикле СА. В течение 11-летнего цикла крупные пятна в северном и южном полушариях преобладали в интервале долгот от 0 до 90° (черная стрелка), тогда как остальные пятна в северном полушарии концентрировались в интервале долгот от 180 до 270°. В южном полушарии все группы пятен преобладали в диапазоне долгот от 0 до 90°

в положении групп с крупными пятнами по отношению ко всем остальным группам (график с черной стрелкой на рис. 3).

ВЫВОДЫ

-

1. Показана эффективность использования координатных секторов для изучения активных долгот при правильно подобранном масштабе усреднения по гелиографической долготе. Данный масштаб составляет 30–40°, что соответствует размеру одной активной области [Витинский, 1966]. Дальнейшее увеличение размера координатного сектора нецелесообразно, поскольку ведет к поглощению двух соседних активных долгот.

-

2. На основе координатных рядов солнечных пятен выявлена северо-южная асимметрия в долготном распределении пятнообразования, которая обусловливает отрицательную корреляцию кривых для каждого из полушарий Солнца. Это может свидетельствовать в пользу существования наклонного неосесиммитричного диполя с периодом вращения, близким по продолжительности 11-летнему циклу солнечной активности.

-

3. Если рассматривать группы мелких и крупных пятен отдельно и от цикла к циклу, получим следующие закономерности:

-

а) близость активных долгот в северном полушарии для мелких пятен в 21 и 23-м циклах;

-

б) подобие распределений активных долгот в северном и южном полушариях для групп крупных пятен в 23-м цикле;

-

в) существенное различие долготных распределений для групп мелких и крупных пятен северного полушария в 23-м цикле, которое показывает, что в 23-м цикле преобладание групп крупных пятен в северном полушарии по гелиографическим долготам выпадало из общей закономерности. Данное обстоятельство может быть одной из причин сравнительного увеличения доли мелких пятен в 23 и 24-м циклах СА.

Список литературы Особенности долготного распределения групп солнечных пятен за последние четыре одиннадцатилетних цикла

- Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения//Успехи физических наук. 1996. Т. 166, № 11. С. 1145-1170.

- Витинский Ю.И. К вопросу об особенностях долготного распределения солнечной активности//Известия ГАО РАН. 1960. № 163. С. 96-105.

- Витинский Ю.И. Морфология солнечной активности. М.: Наука, 1966. С. 199.

- Витинский Ю.И. Центры активности и их активные долготы//Известия ГАО РАН. 1971. № 189-190. С. 10-22.

- Иванов Е.В. Пространственно-временное распределение факелов и пятен//Солнечные данные. 1986. № 7. С. 61-72.

- Кичатинов Л.Л., Олемской С.В. Активные долготы Солнца: период вращения и статистическая достоверность//Письма в Астрон. журн. 2005. Т. 31, № 4. С. 309-314.

- Мордвинов А.В., Плюснина Л.А. Когерентные структуры в динамике крупномасштабного магнитного поля Солнца//Астрон. журн. 2001. Т. 78. С. 753.

- Плюснина Л.А. Двухуровневая организация элементов вращения крупномасштабного магнитного поля на Солнце//Иссл. по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. Новосибирск: Наука, 1992. Вып. 99. С. 138-144.

- Плюснина Л.А. Климатические и экологические аспекты солнечной активности//Труды VII Пулковской междунар. конф. по физике Солнца. Санкт-Петербург, 2003. С. 353-358.

- Benevolenskaya E.E., Hoeksema J.T., Kosovichev A.G., Scherrer P.H. The interaction of new and old magnetic fluxes at the beginning of solar cycle 23//Astrophys. J. 1999. V. 517, iss. 2. P. 163-166.

- Cowling T.G. On the Sun's general magnetic field//Monthly Notices of the Royal Astron. Soc. 1945. V. 105. P. 166.

- Erofeev D.V. The relationship between kinematics and spatial structure of the large-scale solar magnetic field//Solar Phys. 1997. V. 175. P. 45-58.

- Jetsu L., Pohjolainen S., Pelt J., Tuominen I. Is the longitudinal distribution of solar flares nonuniform?//Astron. Astrophys. 1996. V. 318. P. 293-307.

- Kitchatinov L.L., Jardine M., Collier Cameron A. Pre-main sequence dynamos and relic magnetic fields of solar-type stars//Astron. Astrophys. 2001. V. 374. P. 250-258.

- Malde, K.I. „Klassifikationswerte“, eine neue Messung der Sonnenaktivitat?//Sonne Jahrg. 9. 1985. N 36. P. 159-163.

- Mordvinov A.V., Plyusnina L.A. Cyclic changes in solar rotation inferred from temporal changes in the mean magnetic field//Solar Phys. 2000. V. 197, iss. 1. P. 1-9.

- Rybak, A.L. The Malde classification index and long-term changes in average sunspots features//Geomagnetism and Aeronomy. 2015. V. 55, iss. 7. P. 884-886.

- Wolfer A. Publ. Stern. Eidg. Polytechn. Zurich. 1897. V. 1. P. 1.

- URL: ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SUN-SPOT_REGIONS (дата обращения 5 апреля 2016 г.).