Особенности долговременных изменений температуры и теплосодержания тропосферы и их связь с солнечной активностью

Автор: Васильева Л.А., Жеребцов Г.А., Коваленко В.А., Молодых С.И.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 12 т.2, 2008 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты анализа пространственно-временных изменений температурного режима тропосферы в Северном и Южном полушариях за 1948-2006 гг. Обсуждается возможное влияние солнечной активности на температурный режим тропосферы в рамках предложенного механизма воздействия гелиогеофизических факторов на климатические характеристики и атмосферную циркуляцию в высокоширотной тропосфере через атмосферное электричество. Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 06-05-81011-Бел_а, Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 16 и Программы ОНЗ РАН №7.11.2.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103272

IDR: 142103272 | УДК: 523.9,

Текст научной статьи Особенности долговременных изменений температуры и теплосодержания тропосферы и их связь с солнечной активностью

We present the results of analyzing spatio-temporal variations of the troposphere temperature regime in the Northern and Southern hemispheres in 1948–2006. We discuss a possible effect of solar activity on the tropospheric temperature regime within the suggested mechanism for heliogeophysical factors effect on climatic characteristics and atmospheric circulation in the high-latitude troposphere through the atmospheric electricity.

Наблюдаемое климатическое распределение температуры на Земле поддерживается за счет межширотного переноса энергии. Эту климатическую функцию выполняют системы циркуляции в атмосфере и Мировом океане. В соответствии с моделью влияния гелиогеофизических возмущений на параметры атмосферы, предложенной в работе [1], при возрастании уровня солнечной активности происходит уменьшение радиационного выхолаживания высокоширотных областей, увеличение температуры нижней тропосферы, перестройка термобарического поля, уменьшение среднего меридионального градиента температуры между полярными и экваториальными областями, который определяет меридиональный перенос тепла.

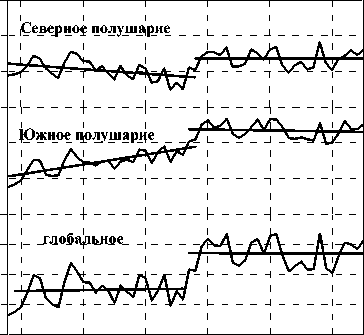

На рис. 1 представлено изменение глобального теплосодержания атмосферы и теплосодержания Северного и Южного полушарий за период 1948– 2006 гг. в слое 1000–10 гПа. В период 1948–1978 гг. наблюдалось уменьшение теплосодержания атмосферы в Северном полушарии и увеличение в Южном, глобальное теплосодержание атмосферы при этом практически не изменялось. Отметим, что изменение теплосодержания нижней и средней тропосферы качественно соответствует изменениям приземной температуры воздуха (ПТВ) [2]. В данный период наблюдалось повышение ПТВ в экваториальных широтах и в Южном полушарии вплоть до 60º широты. На широтах 17.5–87.5º Северного полушария ПТВ в этот период уменьшалась [1]. В период с 1910 по 1940 гг. наблюдалось увеличение ПТВ по всему Земному шару, одной из возможных причин которого было увеличение уровня геомагнитной активности. Из-за неравномерного распределения площадей суши и океана в Северном и Южном полушариях увеличение температуры Северного полушария в период с 1910 по 1940 г. происходило значительно интенсивней, чем Южного, что привело к увеличению асимметрии температуры и теплосодержания между полушариями. Кроме того, так как возрастание ПТВ в высоких широтах было большим, чем в низкоширотных областях, значительно уменьшились меридиональные градиенты температуры в Северном полушарии на всех широтах, в то время как в Южном – только на широтах выше 60°. В результате этого, в начале 40-х годов, значительно изменилось термобарическое поле тропосферы, главным образом в Северном полушарии и экваториальных областях, что привело к скачкообразной перестройке глобальной циркуляции климатической системы из одного равновесного состояния в другое в начале 40-х годов. В следующий период, с 1948 по 1978 г., происходило выравнивание асимметрии температуры и теплосодержания атмосферы Северного и Южного полушарий (рис. 1).

По данным наблюдений в 1976–1979 гг. резко возросло теплосодержание атмосферы Северного и Южного полушарий. В это время вновь произошла перестройка структуры глобальной циркуляции атмосферы, которая сопровождалась значительным усилением меридиональной циркуляции в Северном полушарии и ослаблением зональной.

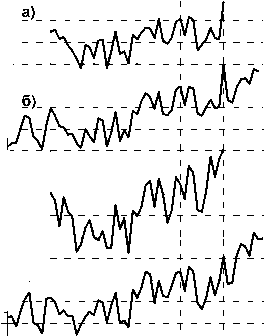

На рис. 2 представлено изменение теплосодержания атмосферы в слое 850–300 гПа и ПТВ за период 1948–2006 гг. по данным наблюдений сети станций [3] и по данным реанализа. Сравнение рядов данных наб-

годы

Рис . 1. Долговременные изменения глобального теплосо держания атмосферы и теплосодержания Северного и Юж ного полушарий за период 1948–2006 гг . в слое 1000–10 гПа .

Л . А . Васильева , Г . А . Жеребцов , В . А . Коваленко , С . И . Молодых

0.8

a

a

8.27

8.26

8.25

8.24

8.23

в )

287.6

287.4

287.2

286.8

0.4

-0.4

0.6

0.4

0.2

-0.2

1948 1958 1968 1978 1988 1998 2008

286.6

Рис . 2. Долговременные изменения ПТВ и теплосо держания атмосферы в слое 1000–10 гПа . теплосодержа ния атмосферы в слое 850–300 гПа температуры воздуха в слое 850–300 гПа . а , в – данные наблюдений [3]; б , г – данные реанализа .

людений сети станций и данных реанализа показало высокую степень корреляции, для ПТВ коэффициент равен 0.85, для теплосодержания в слое 850–300 гПа 0,94. Отметим, что между изменениями теплосодержания и приземной температуры воздуха также наблюдается высокая степень корреляции, коэффициент корреляции между этими рядами по данным наблюдений составляет 0.84, по данным реанализа 0.96.

В период с 1979 по 2006 г. наблюдается потепление нижней и средней тропосферы и похолодание верхней тропосферы и нижней стратосферы. Такое изменение температуры отражает перераспределение тепла по высоте, в результате чего интегральное теплосодержание вертикального столба атмосферы в слое 1000–10 гПа не меняется. Эта важная особенность соответствует ожидаемым из модели влияния гелиогеофизических возмущений на термобарические характеристики тропосферы.

В период 1979–2006 гг. происходит значительный рост ПТВ в высоких широтах и незначительное увеличение ПТВ в низких широтах [1], которое частично связано с ростом уровня солнечной активности, а значительная часть – с уменьшением альбедо в высокоширотных областях, обусловленным значительным уменьшением площади льда в Арктическом бассейне в теплый период.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 06-05-81011-Бел_а, Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 16 и Программы ОНЗ РАН № 7.11.2.