Особенности финансирования российских предприятий в 1995-2015 гг

Автор: Соколовский М.В., Жмурова М.Ю.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4 (35), 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению особенности функционирования российских предприятий в постсоветское время и до настоящего момента. Исследованы статистические данные, характеризующие показатели финансовой устойчивости и платежеспособности российских компаний. Выявлены основные закономерности финансирования отечественных предприятий на современном этапе.

Финансирование экономики, финансовая устойчивость, платежеспособность, капитал

Короткий адрес: https://sciup.org/140123104

IDR: 140123104

Текст научной статьи Особенности финансирования российских предприятий в 1995-2015 гг

Российские организации функционируют в условиях постоянно изменяющейся рыночной среды, поэтому для своевременного и гибкого реагирования на динамичные изменения внешней среды у компаний появляется потребность в привлечения капитала. В условиях кризиса для предприятия чрезвычайно важно быть стабильным и финансово устойчивым, что возможно при формирование правильной структуры финансирования. Для привлечения капитала и исполнения обязательств предприятия должны предъявляться высокие требования к платежеспособности поэтому для оценки источников российских предприятий целесообразно проводить анализ статистики финансовой устойчивости и платежеспособности российских предприятий.

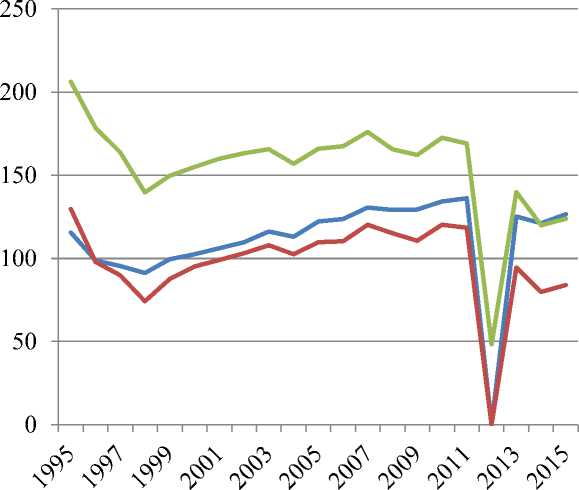

Финансовая устойчивость организаций в Российской Федерации может быть оценена на основе сведений о динамике коэффициентов автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и текущей ликвидности. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1. — Коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости организаций (без субъектов малого предпринимательства) Российской Федерации [1]

|

Коэффициент текущей ликвидности |

Коэффициент обеспеченности собственными средствами |

Коэффициент автономии |

|

|

1995 |

115,6 |

14,2 |

76,5 |

|

1996 |

98,8 |

-1,0 |

80,7 |

|

1997 |

95,5 |

-5,6 |

73,9 |

|

1998 |

91,2 |

-17,0 |

65,5 |

|

1999 |

99,5 |

-11,9 |

62,2 |

|

2000 |

102,5 |

-7,4 |

59,9 |

|

2001 |

106,1 |

-7,0 |

60,9 |

|

2002 |

109,7 |

-6,6 |

60,1 |

|

2003 |

116,2 |

-8,2 |

57,7 |

|

2004 |

113,1 |

-10,6 |

54,4 |

|

2005 |

122,2 |

-12,5 |

56,2 |

|

2006 |

123,7 |

-13,3 |

57,1 |

|

2007 |

130,7 |

-10,5 |

55,9 |

|

2008 |

129,2 |

-14,1 |

50,5 |

|

2009 |

129,4 |

-18,8 |

51,6 |

|

2010 |

134,3 |

-14,1 |

52,4 |

|

2011 |

136,2 |

-17,8 |

50,8 |

|

2012 |

128.1 |

-25.5 |

48,2 |

|

2013 |

125,3 |

-30,7 |

45,3 |

|

2014 |

121,1 |

-41,2 |

40,1 |

|

2015 |

126,6 |

-42,6 |

39,9 |

Согласно таблице 1, коэффициент текущий ликвидности с 1996 по 1999 годы имеет значение ниже нормативного, что свидетельствует о том за счет оборотных активов российские предприятие не могли погасить свои текущие обязательства, это связанно с экономическим кризисом в России, а с 2000 по 2015 годы коэффициент текущей ликвидности растет, особенно это наблюдается в 2007 году, когда за счет оборотных активов могло быть погашенные 130,7% краткосрочных обязательств, дальнейшее наращивание произошло к 2011 году, когда коэффициент составил 136,2%. В 2012 по 2014 коэффициент снижался но оставался на уровне выше 100% то есть краткосрочные обязательства могли быть погашены оборотными активами. К 2015 году ситуация улучшилась: коэффициент увеличился до 126,6%.

Нормативное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами составляет 0,1(10%). В 1995 году коэффициент соответствовал показателю, однако с 1996 по 2015 годы данный коэффициент принимал отрицательные значения это говорит о том, что практически все оборотные активы российских предприятий и часть их внеоборотных активов были сформированы за счет заемных средств, что является негативной тенденцией.

Также при оценке формирования капитала организации важно учитывать коэффициент автономии, а анализ коэффициента автономии в целом по предприятием страны характеризует принципы формирования капитала в целом в пределах экономического пространства этой страны.

Общепринятое нормальное значение коэффициента автономии в российской практике 0,5 и более, а оптимальное составляет 0,6-0,7. В мировой практике считается минимально допустимым до 30-40% собственного капитала. Анализ коэффициента автономии российских предприятий свидетельствует о том, что с 1995 по 2008 годы организации в большей мере полагались на собственные источники финансирования . В 2008 году было зафиксировано снижение значения показателя, что было связанно с дефицитом собственных средств российских предприятий во время кризиса. В дальнейшем эта негативная тенденция проявилась с 2011 года.

Графически динамика рассмотренных коэффициентов показана на рисунке 1.

^^^a Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

^^^» Коэффициент текущей ликвидности

^^^a Коэффициент автономии

Рисунок 1. — Динамика коэффициентов автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами, текущей ликвидности российских предприятий 1995-2015 гг.

По результатам анализа наибольшее опасение вызывает

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, поэтому актуальным становится изучение основных аспектов формирования оптимальной структуры источников финансирования оборотного капитала организации. При выборе того или иного источника финансирования организации должны учитывать значительное число критериев, таких, как: доступность и возможность привлечения источника, оперативность и условия привлечения, затраты, связанные с привлечением источника и эффект от его использования. Таким образом, организациям при выборе источников пополнения оборотного капитала следует ориентироваться на такое их соотношение, при котором обеспечивается использование преимуществ каждого из них при компенсации их недостатков.

В структуре собственных источников организации значительное место занимает прибыль, поэтому при анализе источников финансирования экономики следует рассматривать динамику финансового результата организации. В таблице 2 представлены соответствующие статистические данные.

Таблица 2. — Динамика финансового результата организаций (без субъектов малого предпринимательства) по Российской Федерации (до 1998г. - трлн. рублей, млрд. рублей по данным бухгалтерской отчетности) [1]

|

Сальдо прибылей и убытков |

В % к аналогичному периоду предыдущего года |

Сумма прибыли |

Удельный вес прибыльных организаций, % |

Сумма убытка |

Удельный вес убыточных организаций, % |

|

|

1995 |

251 |

в 2,6р. |

288 |

65,8 |

37 |

34,2 |

|

1996 |

125 |

49,9 |

239 |

49,4 |

114 |

50,6 |

|

1997 |

174 |

139,2 |

309 |

49,9 |

135 |

50,1 |

|

1998 |

-115 |

- |

358 |

46,8 |

473 |

53,2 |

|

1999 |

723 |

- |

885 |

59,2 |

162 |

40,8 |

|

2000 |

1191 |

164,6 |

1361 |

60,2 |

170 |

39,8 |

|

2001 |

1141 |

95,9 |

1358 |

62,1 |

217 |

37,9 |

|

2002 |

923 |

80,9 |

1273 |

56,5 |

350 |

43,5 |

|

2003 |

1456 |

157,7 |

1816 |

57,0 |

360 |

43,0 |

|

2004 |

2485 |

170,7 |

2778 |

61,9 |

293 |

38,1 |

|

2005 |

3226 |

129,8 |

3674 |

63,6 |

448 |

36,4 |

|

2006 |

5722 |

177,4 |

6085 |

67,5 |

363 |

32,5 |

|

2007 |

6041 |

105,6 |

6412 |

74,5 |

371 |

25,5 |

|

2008 |

3801 |

69,1 |

5354 |

71,7 |

1553 |

28,3 |

|

2009 |

4432 |

124,1 |

5852 |

68,0 |

1420 |

32,0 |

|

2010 |

6331 |

144,1 |

7353 |

70,1 |

1022 |

29,9 |

|

2011 |

7140 |

114,2 |

8794 |

70,0 |

1654 |

30,0 |

|

2012 |

7824 |

110.8 |

9213 |

70.9 |

1389 |

29,1 |

|

2013 |

6854 |

82,7 |

9519 |

69,0 |

2665 |

31,0 |

|

2014 |

4347 |

68,2 |

10465 |

67,0 |

6118 |

33,0 |

|

2015 |

7503 |

173,6 |

12654 |

67,4 |

5151 |

32,6 |

Согласно таблице 2, с 1995 по 1999 годы сумма прибыли была незначительной, а с 2000 года размер сальдо финансового результата превысил 1000 млрд. руб., однако с 2000-2002 годы наметилась понижательная тенденция в финансовом результате российских организаций. С 2003-2007 годы совокупная прибыль российских организаций увеличилась с 1456 млрд.руб. до 6041 млрд.руб. В результате кризиса 2008 года сальдо финансового результата отечественных организаций снизилось более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. До 2012 года сохранялась стабильная ситуация с тенденции сальдо финансового результата отечественных компаний к росту. Сложными для российской экономики стали 2013 и 2014 годы, когда сальдо финансового результата сокращалось, практически каждое третье предприятие в это время являлось убыточным. В 2015 наметилась положительная тенденция, выраженная в росте сальдо финансового результата, однако негативным моментом является сохранение высокой доли убыточных компаний.

Графически рассмотрены сальдо прибыли и убытков, сумма прибыли, сумма убытков рисунке 2.

-2000

мплшишп

-

■ Сальдо прибылей и убытков

-

■ Сумма прибыли

-

■ Сумма убытка

Рисунок 2. — Динамика финансового результата российских предприятий

1995-2015 гг

Графически рассмотрены удельный вес прибыльных организаций и удельный вес убыточных организаций рисунке 3.

ririumiiiiiii 1IIIII1II11UIU

llllllllllllllllltill

-

■ Удельный вес прибыльных организаций, %

-

■ Удельный вес убыточных организаций, %

Рисунок 3. —Удельный вес прибыльных и убыточных российских предприятий 1995-2015 гг.

Таким образом, на протяжение 20 лет ситуация в российской экономике значительно изменилась. Если в 1995 году предприятия функционировали с основном собственного капитала, а заемные источники составляли не более 20%, то к 2015 году собственные средства составляют лишь 40% пассивов российских организаций, коэффициент автономии на сегодняшний день ниже нормативного. Коэффициент текущей ликвидности с 1995 по 2012 годы постепенно увеличивался а в 2012 году случилось резкое снижения коэффициента, несмотря на стабилизацию ситуации после 2012 года, наличие резких скачков негативно характеризует процесс управления платежеспособностью и ликвидностью российских предприятий. Негативным моментом также стало снижение оборотных средств: с 1996 и до настоящего времени значение коэффициента для предприятий без учета предприятий малого бизнеса было отрицательным, то есть оборотные средства российских предприятий в основном были сформированы заемных средств. Финансовые результаты на протяжения периода увеличивались, рост прибыли свидетельствует о возможности российского бизнеса за счет собственных средств, однако до сегодняшнего дня процент убыточных организаций остается высоким.

Список литературы Особенности финансирования российских предприятий в 1995-2015 гг

- Федеральная служба государственной статистики. . -Режим доступа: http://www.gks.ru. Дата обращения: 04.02.2017