Особенности физической работоспособности спортсменов ВМХ и их адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы к нагрузкам в различных зонах мощности

Автор: Шульпина В.П., Макарова И.М.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 20 (153), 2009 года.

Бесплатный доступ

Исследованы данные, отражающие соотношение уровней развития аэробной выносливости и анаэробных, в том числе спринтерских, способностей велосипедистов ВМХ высокой квалификации. Изучены особенности срочного восстановления сердечно-сосудистой системы спортсменов на физическую нагрузку в различных зонах мощности.

Велосипедисты вмх, аэробные и анаэробные способности, адаптация сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам

Короткий адрес: https://sciup.org/147152576

IDR: 147152576 | УДК: 612.01+577.11+616-003.96:796.071

Текст научной статьи Особенности физической работоспособности спортсменов ВМХ и их адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы к нагрузкам в различных зонах мощности

Введение. В настоящее время наблюдается повышенный интерес к занятиям экстремальными видами спорта, среди которых выделяется веломотоэкстрим (ВМХ), являющийся с 2008 г. олимпийским видом спорта. ВМХ спорт требует от велогонщика значительной стрессоустойчивости, а также высокого уровня технической и физической подготовленности, так как трассы, предназначенные для этого вида спорта, включают в себя виражи и препятствия разной сложности, преодолевая которые спортсмены-велогонщики выполняют значительную работу скоростно-силового характера, осуществляемую в большей степени в анаэробных условиях.

Проблемой исследования является отсутствие научной информации, отражающей особенности адаптационных изменений в организме спортсменов под влиянием специфических экстремальных нагрузок.

Целью исследования явилось изучение и выявление особенностей физической работоспособности спортсменов-велосипедистов ВМХ и их адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы к нагрузкам различных зон мощности.

На основе полученных объективных сведений, отражающих потенциальные возможности организма спортсмена, возможно обосновать содержание различных видов врачебно-педагогического контроля за физическим состоянием спортсменов ВМХ и тем самым оптимизировать тренировочный процесс, внося своевременную педагогическую коррекцию.

Методика и организация исследования. В работе использованы следующие методы исследования: антропометрические измерения, физиологические методы исследования (для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы), метод лабораторного тестирования методы математической статистики. При определе нии физической работоспособности спортсмены выполняли 3-ступенчатую возрастающую нагрузку на велоэргометре Monark-839 Е в разных зонах мощности: разминка в умеренной (аэробной) зоне; 2-я ступень - в большой (смешанный режим) (ЧСС не выше 170 уд./мин-1); 3-я ступень - в субмаксимальной (анаэробной) зоне мощности (ЧСС свыше 180 уд./мин"1). Для получения более полного представления об уровне развития спринтерских способностей, отражающих специфичность мышечной деятельности велосипедистов ВМХ, проводился максимальный 30-секундный Вингейтский анаэробный тест (ВанТ30) [4].

Исследования проводились на базе НИИ деятельности в экстремальных условиях Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. В исследовании приняли участие 17 спортсменов ВМХ 17-23 лет высокой квалификации (КМС, МС, МСМК).

Результаты исследований и их обсуждение. Большинство специалистов рассматривают общую физическую работоспособность как критерий аэробной выносливости организма и, соответственно, определенного уровня адаптации сердечно-сосудистой системы к мышечной деятельности [1,4]. Интерпретация же результатов теста ВанТ30 основывается на том, что чем большую кратковременную механическую работу максимальной интенсивности может выполнять спортсмен, тем более эффективно он сможет действовать при внезапной смене темпа и других ситуациях, где предъявляются требования к скоростным качествам, что и послужило основой выбора данного теста в процессе функциональной диагностики спортсменов-велосипедистов ВМХ. Данные об уровне физической работоспособности, эффективности работы сердца в аэробной и анаэробной зонах мощности спортсменов представлены в табл. 1.

Шульпина В.П., Макарова И.М.

Особенности физической работоспособности спортсменов ВМХ и их адаптационные возможности...

Таблица 1

Уровень физической работоспособности и индекс эффективности работы сердца в различных зонах мощности у спортсменов-велосипедистов ВМХ

|

Показатель |

Х±о |

|

Абс. PWCno» кгм/мин |

1641,9 ±401,1 |

|

Отн. PWCi70, кгм/мин/кг |

21,3 ±2,7 |

|

ИЭРС по PWCi70, усл. ед. |

2,9 ± 0,7 |

|

Абс. WCY6M, кгм/мин |

2626,2 ± 358,5 |

|

Отн. Wcy6m, кгм/мин/кг |

35,5 ± 2,6 |

|

ИЭРС по W, усл. ед. |

5,0 ±0,5 |

|

WCY6M/ PWCno |

1,5 ± 0,2 |

|

Абс. ВанТ30, кгм/мин |

4009,2 ± 607,3 |

|

Отн. ВанТ30, кгм/мин/кг |

55,8 ±7,1 |

|

ИЭРС по ВанТ30, усл. ед. |

9,45 ± 1,9 |

|

ВанТ3о/ PWCno |

2,7 ± 0,58 |

При анализе данных исследования выявлен средний уровень общей физической работоспособности (PWC170) и аэробной производительности организма спортсменов ВМХ, а при работе в субмаксимальной (Wcy6M) и максимальной (ВанТ30) зонах мощности - высокий уровень физической работоспособности, что согласуется с данными, полученными при тестировании спортсменов скоростно-силовых видов [1,4].

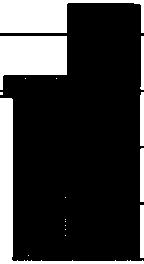

Выявлено, что прирост абсолютных и относительных показателей работоспособности в субмаксимальной зоне мощности составил соответственно 60 и 67 % по сравнению с величинами PWCno (см. рисунок). Увеличение абсолютных и относительных показателей физической работоспособности при выполнении максимального теста составило соответственно 144 и 162 %, т.е. более чем в 2 раза выше, чем в субмаксимальном тесте.

Избыточное повышение величины индекса эффективности работы сердца, характеризующего адаптивные возможности сердечно-сосудистой системы к мышечной деятельности при выполнении работы в максимальной зоне мощности (прирост 226 %), по сравнению с субмаксимальной (прирост 72 %) свидетельствует, на наш взгляд, о недостаточном уровне компенсаторных механизмов сердечно-сосудистой системы у исследуемого контингента спортсменов при выполнении работы, требующей спринтерских качеств.

Структура соревновательной деятельности спортсменов-велогонщиков ВМХ характеризуется кратковременной (в пределах 30-40 секунд) высокоинтенсивной работой с преодолением по ходу дистанций препятствий различной сложности, прыжками на велосипеде, многократными заездами на дистанцию в течение соревновательного дня. Таким образом, особенности соревновательной деятельности спортсменов предъявляют значительные требования к адаптационным механизмам организма и требуют, помимо высокого развития анаэробных способностей, хорошего уровня общей аэробной выносливости, способствующего реализации специальной работоспособности и эффективности процессов восстановления гемодинамических параметров [3,5].

Величина индекса, отражающего соотношение уровня общей и специальной работоспособности у спортсменов, позволяет судить о гармоничности и рациональности развития двух видов выносливости и зависит от направленности тренировочного процесса, этапа и периода тренировки, индивидуального уровня готовности спортсменов. По данным З.Б. Белоцерковского и соавторов [1], индивидуальные колебания величин индекса ВанТ30 / PWCi70 у представителей скоростно-силовых видов спорта составляют от 1,8 до 2,6.

Анализ значений соотношения уровня общей и специальной работоспособности у спортсменов ВМХ показал (см. табл. 1), что высокие среднегрупповые значения индекса ВанТ30 / PWCno (2,70 ± 0,58) свидетельствуют, с одной стороны, о высокой физической работоспособности спортсменов в анаэробных условиях, с другой - в большинстве случаев характеризуются замедленным и неудовлетворительным восстановлением показателей гемодинамики, биохимических параметров, вегетативного гомеостаза, что и выявлено в наших исследованиях.

250-

% 50

Тест Wcy6M

►55553

Тест ВанТзо

QA6c. работоспособность, кгм/мин

®Отн. работоспособность, кгм/мин/кг

■ ИЭРС, усл. ед.

Прирост (%) величин физической работоспособности (Wcy6M, ВанТзо) и индекса эффективности работы сердца у спортсменов ВМХ высокой квалификации

Интегративная физиология

Анализ реакции срочной адаптации сердечно-сосудистой системы к дозированной нагрузке в различных зонах мощности (табл. 2.) показал, что с увеличением интенсивности нагрузки значительно повышается индекс хронотропного эффекта, свидетельствующий о возрастании ЧСС на нагрузку, но при этом снижаются показатели, отражающие силу сердечного сокращения и механическую работу сердца (индекс инотропного резерва, прирост пульсового давления, двойного произведения).

Анализ результатов индивидуальных реакций не компенсаторных механизмов сердечно-сосудистой системы у исследуемого контингента спортсменов при выполнении работы, требующей спринтерских качеств.

При выполнении нагрузки аэробного характера в большем проценте случаев выявлен нормотонический тип реакции, отражающий хорошую или удовлетворительную адаптацию сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке. При выполнении нагрузки анаэробной направленности преобладал дистонический тип реакции и замедление процессов срочного восстановления.

Таблица 2

Реакции сердечно-сосудистой системы у спортсменов ВМХ высокой квалификации на физическую нагрузку в различных зонах мощности (X ± о)

По скорости восстановительных процессов показателей сердечно-сосудистой системы у велосипедистов ВМХ отмечается задержка времени восстановления во всех анаэробных тестах (в тесте Wcy6M в 80 %, в тесте ВанТ30 в 100 % случаев). Полученные данные отражают снижение резервных возможностей сердечно-сосудистой системы спортсменов на физическую нагрузку высокой интенсивности [2].

Заключение. Спортсмены-велосипедисты ВМХ имеют средний уровень развития общей физической работоспособности и аэробной производительности организма и высокий уровень анаэробных способностей.

При выполнении работы в максимальной зоне мощности отмечается избыточное повышение индекса эффективности работы сердца по сравнению с субмаксимальной, также отмечается снижение индекса инотропного резерва на фоне повышения индекса хронотропного резерва и избыточное повышение индекса напряжения регуляторных механизмов, что свидетельствует о недостаточном уров-

Полученные данные свидетельствуют о недостаточном функциональном состоянии и снижении адаптивных резервов сердечно-сосудистой системы спортсменов ВМХ на анаэробную нагрузку, которая является для них специальной. Несовершенство компенсаторных механизмов у исследуемого контингента спортсменов при выполнении работы, требующей спринтерских качеств, вероятно, связано с направленностью учебно-тренировочного процесса, в котором уделено особое внимание развитию скоростно-силовых качеств. Результаты исследования использованы для обоснования технологии различных видов контроля за физическим состоянием спортсменов ВМХ высокой квалификации.

Список литературы Особенности физической работоспособности спортсменов ВМХ и их адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы к нагрузкам в различных зонах мощности

- Белоцерковский, З.Б. Энергометрические и кардиологические критерии физической работоспособности у спортсменов/З.Б. Белоцерковский. М.: Советский спорт, 2005. 312 с.

- Дембо, А.Г. Спортивная кардиология/А.Г. Дембо, Э.В. Земцовский. Л.: Медицина, 1989. 464 с.

- Карпман, В.Л. Динамика кровообращения у спортсменов/В.Л. Карпман, Б.Г. Любина. М.: Физкультура и спорт, 1982. 135 с.

- Карпман, В.Л. Тестирование в спортивной медицине/В.Л. Кармпан, З.Б. Белоцерковкий, И.А. Гудков. М.: Физкультура и спорт, 1988. С. 68-69.

- Макарова, Г.А. Спортивная медицина/ГА. Макарова. М.: Советский спорт, 2002. 480 с.