Особенности флюидных включений в минералах

Автор: Зинчук Н.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Минералогия, кристаллография

Статья в выпуске: 2 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Приведена характеристика нового генетического типа включений, образующихся при вскипании магм или гидротерм. Показано, что важную роль в познании природы минералов имеют форма и размеры включений вскипавших флюидов. Проанализированы примеры анализа по составу и температуре гомогенизации включений отдельных групп минералов из конкретных месторождений мира. Анализ температуры гомогенизации отдельных включений показывает, что при конкретных условиях происходит расслоение гомогенизированного магматического или гидротермального расплава на две части - силикатную и сульфатную. Сравнение микроэлементного состава кимберлитов различной продуктивности показало сходство спектров поведения легких редкоземельных элементов в промышленно алмазоносных кимберлитовых телах. Большой интерес представляет оценка количественной роли различных мантийных пара-генезисов в материнских кимберлитах с учетом избирательного захвата глубинного материала протоким-берлитовыми расплавами, особенностей транспортировки захваченного материала к поверхности, а также устойчивости алмазов в глубинных выплавках. Следует рассматривать те параметры и процессы, анализ которых может помочь углубить понимание механизмов возникновения продуктивности кимберлитов.

Химический и геохимический состав, кимберлиты, алмазоносные поля, мантийные парагенезисы, сибирская платформа

Короткий адрес: https://sciup.org/147246205

IDR: 147246205 | УДК: 552.323.6:553.81 | DOI: 10.17072/psu.geol.20.2.110

Текст научной статьи Особенности флюидных включений в минералах

Многолетними исследованиями кимберлитов древних платформ мира показано (Богатиков и др., 2004; Василенко и др., 2000; Гладков и др., 2008; Дукардт, Борис, 2000; Зинчук,1992,1998; Зинчук и др., 1999; Котельников, Зинчук, 1997; Когарко, Романчев, 1973; Мацюк, Зинчук, 2001; Пизнюр, 1986; Розен и др., 2006; Савко и др., 2003; Пизнюр, 1986; Розен и др., 2006; Савко и др., 2003; Соболев, 1974; Цыганов, 1988; Шевырёв, 2003; Хитров, 1987; Vasilenko и др., 2002; Grachanov и др., 2015; Serov и др., 2001), что их петрогенез является многоэтапным, особенно это касается алмазоносных магмати-тов. Обычно этот процесс начинается с разогрева и разуплотнения мантии. В верхней мантии нижней части коры происходили всплески мантийного диапиризма, осуществлялся (Зинчук и др., 1982, 1987; Зинчук, Пизнюр, 2003; Зинчук и др., 2013; Квасница, 1999; Котельников и др., 1995; Котельников, Зинчук, 1996) плутонический подьем кимберлитовой магмы, сменившийся гипабиссальным (дайковым) периодом её жизни и заканчивался эксплозивным (диатремовым). После выхода кимберлитов на дневную по- верхность осуществлялось их гипергенное изменение и формирование коры выветривания (КВ) с возникновением (Афанасьев, Зинчук, 1999; Афанасьев, 1998; Богатиков и др., 2004; Василенко и др., 2000; Соболев, 1974; Цыганов и др., 1988; Шевырёв и др., 2003; Хитров и др., 1987; Vasilenko и др., 2002) вторичных породообразующих и жильных комплексов. Магматические и внутриким-берлитовые физико-химические процессы формирования кимберлитов восстанавливаются по составу глубинных ксенолитов, алмазам и их парагенетическим спутникам – ИМК (пиропам, пикроильменитам, оливинам, хромшпинелидам и клинопироксенам). Исследования последних подтвердили геологические данные о различиях в физикохимическом составе формировавших их магм (Афанасьев, Зинчук, 1999; Афанасьев и др., 1998; Богатиков и др., 2004; Мацюк, Зинчук, 2001; Пизнюр, 1986; Розен и др., 2006; Савко и др., 2003; Соболев, 1974; Цыганов и др., 1988; Шевырёв и др., 2003). Экспериментальные исследования последних лет показали, что пикроильменит, являющийся характерным минералом кимберли-

тов, кристаллизуется из базальтовых расплавов в интервале 10–50 кбар при температуре до 1500°С, создавая ассоциацию гранат+ клинопироксен+пикроильменит. Дополнительные сведения о физико-химических условиях формирования кимберлитов получают (Зинчук, 1992,1998; Зинчук и др., 1999; Зинчук, Пизнюр, 2003; Когарко, Романчев, 1973; Мацюк, Зинчук, 2001; Пизнюр, 1986; Розен и др., 2006; Савко и др., 2003) по результатам исследований флюидных включений в кимберлитах, нодулях в мантии, алмазах и ИМК. Предполагается, что на границе кора-мантия (Мохо) происходило кипение расплавов и консервация во включениях силикатного и сульфидного расплава, а также отделившейся от них двуокиси углерода при давлении 6,5–7,5 кбар (глубина 22–25 км) при 1250°С. На неоднородность мантийного вещества и многоэтапность формирования кимберлитов указывалось исследователями на многих древних платформах мира (Зинчук, 1998; Соболев, 1974; Хитров и др., 1987; Vasilenko и др., 2002). Например, возраст алмазов Арканзасского месторождения, определенный по аргону, колеблется от 3,2 до 4,5 млрд лет. Из двух алмазов этого месторождения было извлечено (Шевырёв и др., 2003) 3,42•10-6 и 5,4•10-4 газа (в основном Н2О и СО2). В примерно аналогичных пределах колеблется и возраст, и количество аргона в алмазах из кимберлитов СП. Исследователями отмечено, что формирование коренных алмазных источников (кимберлитовых или лампроитовых диатрем) от магматической до гипергенной стадий происходит через пневматолитово-гидротермальные процессы, которые изменяли как материнские породы, так и окружающую среду. Результаты пневматолитово-гидротермального и гипергенного влияния на кимберлиты выразились на текстурно-структурных особенностях пород и их минералого-геохимических свойствах. Эти процессы осуществлялись в течение сотен миллионов лет. Разделить указанные изменения по их возрасту и последовательности – важнейшая задача, позволяющая узнать историю развития пород и выделить поисково-оценочные критерии на том или ином этапе формирования месторождений. Отмечаемая многими исследователями многоцикличность формирования алмазо- носных кимберлитов обычно базируется на огромном фактическом и аналитическом материале, позволяющем выделить (Зинчук и др., 2013; Мацюк, Зинчук, 2001; Пизнюр, 1986; Розен и др., 2006; Савко и др., 2003) не менее восьми широко развитых эпох корооб-разования и связанного с ними алмазоносного магматизма. Выделение таких периодов развития земли производится по геологоструктурным, минералого-геохимическим и специальным приемам исследований кимберлитов. Кимберлитовые месторождения прогнозируются, открываются и оцениваются на сравнительно большем материале, чем лампроитовые. По Сибирской платформе (СП), кроме геолого-структурных и минералого-геохимических исследований, довольно широко используются новейшие современные методики, включая и исследования флюидных включений в ИМК. Это привело к установлению в алмазах различных диатрем первичного карбонодиоксида и водного аналога компонента. На алмазах северо-востока СП выявлены внешние зоны, возникшие из флюидов, обогащенных СО2 с примесями N2.

В литературе появилось немало материала по составу мантийных флюидов в минералах из кимберлитов других алмазоносных провинций мира. Наличие газов (СО2 и Н2О) в алмазах из кимберлитов Заира свидетельствует (Шевырёв и др., 2003; Хитров и др.,1987; Vasilenko и др., 2002) об их захвате во время роста минерала. Внешние оболочки алмазов из кимберлитов Сьера-Леоне также возникли из флюидов, обогащенных СО2 и Н2О при 1050–1350°С и 4,5–5,0 ГПА. На месторождениях Ганы кристаллы алмаза содержат корки высокотемпературной разновидности кварца. Последний развит также в породах верхних горизонтов диатрем, что имеет важное практическое значение (Зинчук и др.,1987, 2013; Зинчук, Пизнюр, 2003). Наличие ильменита в алмазах Бразилии, характерное для магнезиально-железистых эклогитов (а также циркона, рутила и коэсита) связано с их образованием в нижней мантии на глубинах ниже 670 км (Соболев, 1974; Цыганов и др., 1988; Шевырёв и др., 2003; Хитров и др., 1987; Vasilenko и др., 2002; Grachanov и др., 2015; Serov и др., 2001). В свою очередь, алмазы из кимберлитов трубки Орапа (Ботсвана) содержат включения экло- гитового парагенезиса. Цементом кимберлитовых составляющих на глубоких горизонтах является рудно-силикатная масса, свидетельствующая о наличии металлоносных флюидов в алмазоносных магмах последних этапов формирования этих пород.

Очень важным аспектом генезиса отдельных типов включений в минералах являются исследования вскипавших растворов, которые были проведены одними их первых на примере всемирно известного медного месторождения Бингем (Мацюк, Зинчук, 2001; Пизнюр, 1986; Розен и др., 2006), где была показана причина этого явления, обусловленная давлением. Вскипание способствовало отделению от растворов СО 2 , Н 2 О, НСl, изменению рН состояния ионного соотношения в растворах и разрушению комплексных соединений, в виде которых переносилась медь. От градиентов давления и вскипания флюидов зависел механизм локализации руд в порфировых системах. Позже Р.Н. Митчелл (Vasilenko и др., 2002) впервые в мировой литературе представил модель литосферного корня очагов кимберлитовых магм под кратонами в астеносфере.

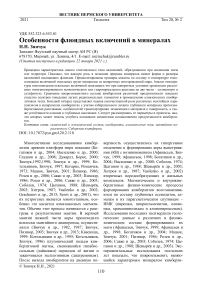

Рис. 1. Схема многократного кипения магм и формирования флюидизаторов в зонах глубинных разломов

Впервые данные о зависимости оруденения от перепадов давления в минералообразующей системе, приводящие к вскипанию магм, приведены А.В. Пизнюром (Мацюк, Зинчук, 2001), которые позже нами (Зинчук, Пизнюр, 2003) развивались и для кимберлитовых магм. Анализ схемы многократного кипения кимберлитовых магм и формирования флюидизатов показывает (рис. 1) возможность вскипания алмазоносных глубинных компонентов на самых глубоких горизонтах.

После формирования кимберлитовых магм с участием глубинных компонентов и пород субстрата в зонах субдукции, богатых углеродом, могли возникать алмазы. В верхней части таких кимберлитообразующих очагов, которые просочились в тектонически ослабленные зоны (т.е. в области пониженного давления), резко понижается давление и от кимберлитовых магм отделяются летучие, приводя к вскипанию магм. Изменяется рН кимберлитовых магм, их состояние, ионные соотношения в расплавах и разрушение комплексных соединений. Температура кипения магм здесь находится в пределах 1400– 1500°С (рис. 2).

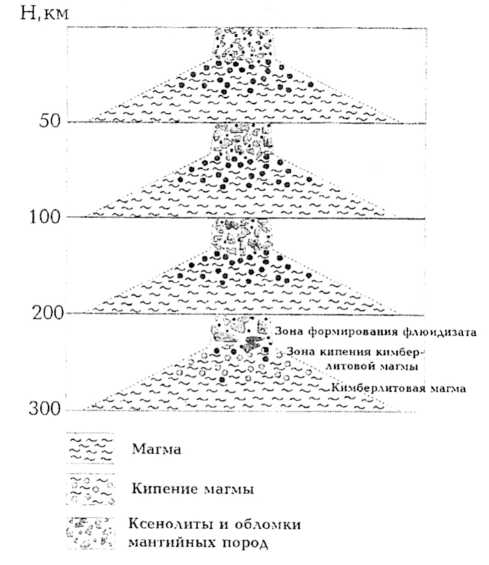

Рис. 2. Включения гетерогенизированного хло-ридно-углекисло-водного флюида и пример оценки давления

Изменение указанных параметров резко меняет состояние магм (Зинчук и др., 2013; Мацюк, Зинчук, 2001; Савко и др., 2003): они разделяются на две части – силикатную и сульфидную. Последняя дает начало образованиям магматогенных месторождений меди, никеля, платины, кобальта и др. В отличие от этого, силикатная магма стала местом зарождения алмазов и ИМК.

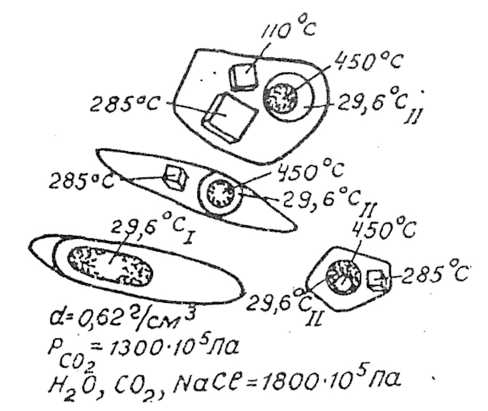

В средине прошлого века, после возникновения нового направления геологической науки – термобарогеохимии, в мировой литературе появилось несколько классификаций включений минералообразующих сред (Зинчук и др.,1999; Соболев, 1974; Vasilenko и др., 2002), но ни одна из них не включает такого генетического типа включений, образующихся при вскипании магм и гидротерм. Поскольку явления вскипания фиксируются полевыми геологическими наблюдениями и лабораторными исследованиями, то возможно предполагать, что признаки этого процесса широко документируются флюидными включениями, существенно различающимися (рис. 3, а–г) в разной степени измененных минералах (в том числе и породообразующих). При нагревании газово-жидких включений отчетливо видно кипение флюида (Мацюк, Зинчук, 2001; Vasilenko и др., 2002), которое объясняется неравномерным обогреванием включения. Возникающие при этом газовые пузырьки перемещаются от горячих стенок включения к холодным, подчеркивая, что данный вид кипения вызван повышением температуры.

В эндогенных условиях существует и другой вид кипения, сущность которого заключается в том, что любой минерал магматического и постмагматического происхождения возникает при понижении температуры. Обычно понижение последнего фактора осуществляется в эндогенных условиях с увеличением объема. Проникая в тектонически ослабленные зоны, гомогенные магмы и флюиды подвергаются резкому спаду давления, в результате чего отделяются растворенные в них газы, приводя к ретроградному вскипанию. Происходит разделение гомогенного флюида (раствора магмы) на две части: жидкообразную и газообразную, на что указывали многие исследователи. Поскольку магматический расплав сложен силикатными и сульфидными компонентами, образующими жидкообразную часть, то со временем из второй фазы образуются медно-никелевые месторождения.

При кристаллизации минералов в такой кипящей магме к их поверхности прикрепляются частицы этой среды – расплав и газ (магматические флюиды) или жидкость и газ (гидротермальные флюиды), формируя первичные включения.

Рис. 3. Замещение оливина различными новообразованиями: а – замещение оливина (белое) серпентином (шнуры), шлиф У-4-1А; б – замещение оливина (серое, шагрень) бруситом (белое), шлиф У-36-2; в – замещение оливина (светло-серое, шагрень) серпентином (тонкая серая кайма) и бруситом (белое и кайма волокнистого агрегата), шлиф У-39-3; г – серпофит с гребенчатой структурой, шлиф У-1-3; а – г –шлифы с анализатором, увеличение 60

Попадая в трещины, формируются вторичные включения, которых особенно много в измененных минералах (рис. 3, а–г). Пока в системе существует равновесие между породой и флюидом, до тех пор не будут происходить процессы минералообразования. Только нарушение этого равновесия дает начало зарождению и росту минералов. Толчком к нарушению равновесия является трещинообразование, за которым следовало возникновение вакуума, в который внедрялись флюиды, и происходит процесс отделе- ния от них газов, приводящий к их гетероге-низации или вскипанию.

Важную роль в познании природы минералов имеют форма и размер включений вскипающих флюидов. Форма их обычно изометрическая, удлиненная, амебовидная, реже отражает облик минерала-хозяина, в котором они заключены. Расплавные включения имеют более или менее изометрический облик. Длительное и медленное охлаждение приводит к образованию формы равновесной и энергетически выгодной с окружающим минералом. Форма включений обуславливается во многом обликом минерала-хозяина. В минералах эффузивных пород, кристаллизующихся сравнительно быстро, находятся расплавные включения перекристаллизованного расплава (чаще всего включения стекла). Они имеют неправильную форму и отражают неровности грани или трещин, в которые попала магма. Форма сингенетических газовых включений является неправильной и полностью отражает неравновесные условия их возникновения. Этот тип включений более чувствительный к резким флуктациям температуры и давления, и их форма отражает эти изменения. Часто по форме включений определяют продолжительность процесса охлаждения. Включения изометрической формы или облика отрицательного кристалла минерала-хозяина свидетельствуют о длительном процессе охлаждения, а выделения неправильной формы указывают на его скоростечность. В таком случае выпуклости стенок включения не успели раствориться и переотложиться на вогнутых его участках.

Размеры включений вскипающих расплавов-растворов самые разные – от миллиметровых до субмикроскопических (рис. 2 и 3). Анализируя эти примеры вскипавших гидротерм и оценивая по ним давления при вскипании, можно отметить (Мацюк, Зинчук, 2001; Vasilenko и др., 2002), что фиксируются они жилками и газовыми включениями. Последние представлены углекислотными включениями (внизу слева), которые в комнатных условиях представлены высокоплотной жидкой углекислотой (d= 0,62 г/см3). Жидкие включения состоят из KCl, NaCl, раствора Н 2 О и газового пузырька, который обрамляется жидкой СО 2

(рис. 2). Данные о температуре и давлении при вскипавших магмах играют важную петрологическую роль как признаки алмазонос-ности. Они свидетельствуют о Р-Т-параметрах формирования ультраосновных нодулей из кимберлитовых расплавов, роли летучих компонентов и их составе. Насыщенность мантийного флюида разнообразными углеродистыми соединениями (СО, СО 2 , СН 4 , С 2 Н 4 , С 2 Н 6 и др.) указывает на природный синтез алмаза в восстановительной среде в мантии и свидетельствует о существовании здесь самородных металлов, что подтверждается отделением сульфидного расплава от силикатного. Такое разделение расплава на силикатную и сульфидную части иллюстрируется примером включений в минералах медно-никелевых месторождений (Зинчук и др., 1999; Мацюк, Зинчук, 2001; Vasilenko и др., 2002). В последних обнаружены включения отликвидировавшего (разделившегося) расплава при 1500°С и давлении 1000 х 105 Па. Проведенное сравнение точности температур кристаллизации диопсида и гомогенизации в нем включений практически совпали с более ранними исследованиями (Зинчук и др., 1999; Хитров и др., 1987). Расплавы кристаллизовались при температуре 1300°С, а включения в диопсиде гомогенизировались при 1300±10°С. Включения в минералах ультраосновных щелочных пород содержали силикаты, которые по мере охлаждения и кристаллизации, переходили к силикатным расплавам-рассолам и затем – к расплавам-растворам в интервале 1450±30….730°С, что позволяет допустить, что в этих же рамках происходила эволюция сульфидной части расплава.

Температуры образования отдельных минералов магматических пород (в °С) следующие (Зинчук и др., 1999; Мацюк, Зинчук, 2001; Vasilenko и др., 2002): форстерит – 1450–1280, пироксен – 1260–1040, меллилит – 1230–210 нефелин – 1170–830, апатит – 1170–1140 и т.д. В пределах таких температур возникали месторождения Cu, Ni, Cr, Ti, Pt, алмазы, Ta, Nb, Th (Норильские месторождения, Седбери, Бушфельд, кимберлитовые диатремы и др.). В рамках указанных температур укладывается формирование минералов карбонатитовых магматических (1350–630°С и 1000–600 · 105 Па). Примерно в рамках указанных температур укладывается формирование минералов карбонатитовых магматических месторождений (1350–630°С и 1000–600·105 Па). Так, пироксены кристаллизовались при 1170–1140°С, нефелин – 1040–850°С, карбонаты – 750–630°С из магм карбонатного состава. При этом возникали месторождения Ta, Nb, Ti, апатита, флогопита, редких земель (Томтор, Ковдорское, Гу-линское, Ально и др.). Перечисленные температурные значения получены при нагревании и гомогенизации расплавно-флюидных включений в указанных минералах. Кристаллизация последних предшествовало вскипание магм, что фиксируется находками соответствующих включений.

Расплавная часть вскипавших магм представлена в комнатных условиях раскристал-лизованными включениями. Центральная их часть полностью выполнена твердыми фазами минералов-узников. Отдельно, вблизи стенок включений, находится газовый пузырек, состоящий в центре из газа и обрамляемый жидкой фазой углекислоты и концентрированного водного раствора, где плавают кристаллы хлоридов калия и натрия. Температура расплавов и отделившихся от них газов определяется путем нагревания включений расплава и газов, когда они станут гомогенными. Поскольку последовательность кристаллизации из расплава соответствует их природным физико-химическим свойствам (высоко-, средне-, низкотемпературные и др.), то и последовательность кристаллизации минералов во включениях будет такой же. В лабораторных условиях, нагревая рас-плавные включения, мы воспроизводим общую картину: от низкотемпературных (комнатных) условий до достижения гомогенных расплавных условий, которые будут отвечать Р-Т-моментам начала вскипания магм. При нагревании подобных включений гидротерм вначале исчезает СО2 при 29,6°С, потом растворяется при 110°С КСl, затем при 285°С – NaCl и последним при 450°С исчезает газ (рис. 3). Температура 450°С отвечает условиям гетеронизации (вскипания) хлоридно-натриево-углекисло-водного флюида. По этим включениям можно расчитывать величину давления при вскипании. Величина плотности СО2 при этом будет достигать 1300 ·105 Па. К этому значению следует до- бавить величину давления паров Н2О, NaCl из Р-Т-диаграммы, и суммарное давление будет достигать 1800 · 105 Па.

Важное значение для становления кимберлитов занимают постмагматические преобразования, которые претерпели породы в пневматолитово-гидротермальную стадию метаморфизма. Верхней температурной границей этого процесса считается (Зинчук и др., 1982, 1987, 2013; Зинчук, Пизнюр, 2003; Квасница и др.,1999; Котельников и др., 1995; Котельников, Зинчук, 1996, 1997; Ко-гарко, Романчев, 1973; Мацюк, Зинчук, 2001) 600°С, т.е. температура, при которой от магматического расплава отщепляется флюид, а нижней можно условно считать температуру кипения воды, хотя некоторые минералы возникают и при более низких температурах. В этом интервале температур возникли все основные вторичные образования, и в первую очередь доминирующие для диатрем СП серпентин и кальцит. Наряду с автомета-морфическими процессами, которые протекают в обстановке, близкой к изохимической, в кимберлитовых телах довольно широко распространен метасоматоз (автометасоматоз), куда можно отнести хлоритизацию слюд и полевых шпатов ксенолитов, сопровождаемую выносом щелочей и кальция. При бруситизации оливина происходит удаление кремнезема. Оталькование серпентина предусматривает привнос кремнезема, а окварцевание серпентина – вынос всех остальных компонентов. К метасоматическим относится также превращение серпентинов в карбонаты и наоборот – замещение карбонатом силикатов. Главным реагентом в этих процессах является вода и степень её диссоциации на Н+ и ОН-, т.е. рН раствора, который в значительной мере определяется количеством в нем сильных оснований (Na, K, Ca и др.). Последние не только влияют на реакции среды, но и входят в состав новообразований. В присутствии щелочей синтезирован (Богатиков и др., 2004; Василенко и др., 2000; Гладков и др., 2008; Дукардт, Борис, 2000; Зинчук, 1992, 1998; Савко и др., 2003; Соболев, 1974; Цыганов и др.,1988; Шевырёв и др., 2003; Хитров, 1987) оливин в гидротермальных условиях, а флогопит получен при температуре ниже 600°С, что позволяет предполагать образование высоко- температурных минералов в зависимости от конкретных условий и в других Р-Т параметрах. Поскольку остаточный расплав магнезией не обогащается, образование серпентина происходит (рис. 3, а–г) в основном за счет магнезии оливина. Определенное её количество заимствуется также из карбонатов (в частности – из ксенолитов). Прежде чем возникнет серпентин, должен разрушиться оливин – как наименее устойчивый из силикатов и наиболее распространенный. Его разрушение возможно под действием кислых растворов, и роль кислоты выполняет СО2, который под большим давлением создает довольно сильнокислую среду водного раствора. Перешедшие в раствор SiO44- и магний находятся в близком соотношении (как и в серпентине) с небольшим излишком последнего. Будучи сравнительно слабым основанием, магний все же нейтрализует углекислый раствор, однако магнезит в этих условиях сформироваться не может, так как рН раствора еще низкий. Поэтому, имея сравнительно большую положительную энергию гидратации, магний взаимодействует с отрицательно заряженными кремнекислородными тетраэдрами, которые в слабокислых условиях полимеризуются в слой с образованием двухмерного коллоида, возникновение которого возможно при сильном падении давления. При высоких давлениях подобные образования неустойчивы, поскольку идет кристаллизация, сопровождаемая уменьшением объема. Разрушение оливина с образованием аморфных продуктов разложения происходит в пределах самого зерна этого минерала. О подобном ходе процесса свидетельствуют субмикроскопические размеры кристаллитов ядер многих псевдоморфоз, а также расплывчатость рефлексов на порошкограммах многих из них, хотя в данном случае в препарат для исследования попадает много более крупных индивидов, возникших вследствие перекристаллизации. В целом серпентины из псевдоморфоз, цементирующей массы и выделений серпофитов обязаны коллоидному первоначальному образованию с последующим преобразованием в гель и его кристаллизацией. Об этом свидетельствуют трещины синерезиса, которые разбивают затвердевший гель на полигональные фигуры. В низкотемпературных серпофитам эти тре- щины сохранились, а у псевдоморфоз вместо них появились агрегаты из параллельночешуйчатых индивидов, образующих секто-риально гаснущую (секториальную) структуру. Это стало возможным потому, что напряжение было снято не полностью из-за нахождения породы в целом под давлением. Секториально гаснущая структура возникает (Зинчук и др., 2013; Мацюк, Зинчук, 2001; Цыганов и др., 1988; Vasilenko и др., 2002; Grachanov и др., 2015; Serov и др., 2001) в процессе быстрого роста множества кристаллов с четырех сторон. Рост заканчивается в центре или на определенном расстоянии от него. В первом случае получается картина, напоминающая обратную сторону закрытого конверта, во втором – сохраняется не раскри-сталлизованное ядро. Чаще всего петельчатая структура также имеет элементы секто-риальной. Агрегаты из субмикроскопических индивидов псевдоморфоз чаще перекристаллизованы, чем выделения светлого серпофи-та, количество которого в кимберлитовых трубках кверху увеличивается. Причиной этому является уменьшение общего (статистического) давления пород в верхних горизонтах кимберлитовых диатрем.

Среди карбонатов в кимберлитах СП наиболее распространенным минералом является кальцит, чаще всего наблюдаемый в виде неправильных зерен и их агрегатов в основной массе пород. Агрегаты кальцита неправильной формы также входят в состав псевдоморфоз по оливину (Зинчук и др., 1982, 1987, 2013; Зинчук, Пизнюр, 2003; Квасница и др., 1999; Котельников и др., 1995; Котельников, Зинчук, 1996, 1997; Ко-гарко, Романчев, 1973). Достаточным распространением пользуются лейстовидные и столбчатые выделения минерала, приуроченные к основной массе пород, нередко создавая своеобразную флюидальность. Довольно часто в кимберлитовых трубках встречаются выделения кальцита в виде прожилков или гнезд. В отдельных диатремах (Удачная, Юбилейная и др.) выявлены сферические выделения кальцита, размеры отдельных сфер в которых достигают иногда 1 см. Часто фиксируются концентрически-зональные полусферы, на поверхности которых вырастают корочки других минералов (кварца, сепиолита, битумов и др.). Жилы и гнезда кальцита в кимберлитовых диатремах нередко выполнены (особенно на СП) хорошо ограненными кристаллами, образующими друзы. Наиболее часто встречающимися простыми формами минерала в кимберлитах являются скаленоэдры и ромбоэдры. Иногда прожилки кальцита пронизывают в различной степени рыхлые выделения кимберлита. Кальцит образует здесь удлиненные зерна, ориентированные перпендикулярно к поверхности кимберлита, с которым имеют резкие контакты. Минерал в этом случае слабо окрашен в зеленоватые тона разной интенсивности. В кимберлитах глубоких горизонтов трубок Мир, Интернациональная и др. отмечаются игольчатые образования кальцита. Иголки обычно представлены мутным кальцитом за счет включений рудных выделений. В таких образованиях преобладают СаО (51,01–56,20%) и СО2 (33,74–43,62%). Доминирующая масса кальцита, вместе с минералами группы серпентина, слагает основную массу пород диатрем СП, цементируя дезинтегрированные породы и минералы различного происхождения. Часть кальцита выполняет пустотнотрещинные образования, формирует в кимберлитах прожилки, друзы, жеоды и щетки. Минерал известен также в виде включений в различных минералах кимберлитов. Выделяются (Богатиков и др., 2004; Зинчук и др., 1982, 1987; Зинчук, Пизнюр, 2003; Соболев, 1974; Цыганов и др., 1988; Шевырёв и др., 2003; Хитров и др., 1987): а) ранний (глубинный) первично магматический кальцит (включения в глубинных минералах), образующийся из первичных водно-силикатно-карбонатной магмы; б) глубинный метасоматический кальцит – продукт верхнемантийного метасоматоза глубинных пород; в) собственно кимберлитовый кальцит, кристаллизация которого связана с различными про-цессасми формирования кимберлитовых тел. Последний по способу и времени образования можно подразделить на: кимберлитовый кальцит, слагающий основную массу пород; метасоматический минерал – продукт карбо-натизации некоторых минералов и пород; поздний гидротермальный кальцит, выполняющий пустотно-трещинные образования. Поэтому кальциты с полным основанием можно относить к сквозным, но полигенным минералам кимберлитового процесса, все- стороннее исследование которых может дать новую информацию о природе и специфике этого процесса на различных этапах. При этом важно выяснять, несет ли кальцит того или иного этапа или стадии кимберлитообра-зования информацию о составе глубинного водно-силикатно-карбонатного флюида или отражает только геохимическую специализацию вмещающих диатремы пород. Большинство исследователей высказываются о гетерогенном источнике Са и СО2 в кальцитах, о многостадийности процессов кальцитообра-зования в кимберлитах, о сходстве изотопных характеристик минерала из кимберлитов и карбонатитов (Зинчук, 1992; Зинчук, Пиз-нюр, 2003; Зинчук и др., 2013; Квасница и др., 1999; Котельников и др., 1995). Однако до настоящего времени остаются дискуссионными вопросы об устойчивости и равновесности минерального состава кальцитсо-держащих ассоциаций. Принципиальными остаются сегодня вопросы информативности и типоморфного значения микросостава и свойств кальцита из кимберлитов, что затрудняет их использование в качестве генетических индикаторов условий кимберлито-образования. Наиболее детально нами исследованы полиминеральные кальцитсодержа-щие ассоциации из пустотно-трещинных образований, относящиеся большинством исследователей к самым поздним продуктам кристаллизации гидротермального процесса. Одним из путей их решения может стать сравнительное исследование закономерностей распределения в кальцитах редкоземельных (ТR) элементов. Однако фазовая неоднородность кальцита и наличие в нем микровключений других минеральных фаз не позволяют корректно провести такого рода исследования с помощью классических видов спектрального и других методов анализа вещества. Нам представляется, что наиболее объективное изучение микросостава и закономерностей распределения ТR-элементов в кальцитах из кимберлитов можно выполнить сегодня с помощью известных люминесцентных методов исследования минералов, отличающихся высокой чувствительностью (0,000n %) к самым незначительным концентрациям примесных элементов и оптически активных центров (ОАЦ) в минералах. Следует отметить, что процесс кристаллизации кальцита даже в пределах одних и тех же изучаемых образований был достаточно сложным и многостадийным. Нередко в одной и той же жеоде выделяется до трех генераций кальцита, отличающихся размерами, морфологическими особенностями, набором включений, типом зональности, окраской и люминесцентными свойствами. Убедительным подтверждением устойчивости кальцитсодержащих образований может служить частота встречаемости одних и тех же ассоциаций в различных кимберлитовых диатремах древних платформ мира, типах слагающих их пород, меняющихся как в плане, так и на разведанную глубину тел. Могут существенно меняться лишь количественные взаимоотношения между минеральными фазами и формы выделений минерала.

Доломит в кимберлитах образует мелкозернистые агрегаты в основной массе породы, обычно ассоциируя с кальцитом и серпентином. Встречен доломит и в жильных образованиях СП в зонах выщелачивания ги-пергенно измененных пород только в единичных трубках (Юбилейная, Сытыканская, Молодость и др.), где минерал содержится в концентрациях, позволяющих считать его породообразующим. Образование доломита во времени охватывает достаточно широкий интервал: начало процессов метасоматоза верхнемантийных пород (наличие включений доломита в титан-клиногумите и К-рихтерите) – заключительные стадии гидротермальных процессов и пустотнотрещинных образованиях остывающего кимберлитового расплава. Своеобразными катализаторами доломитообразования в кимберлитах могут быть различные соли и сульфаты. Этим можно обьяснить повышенную частоту встречаемости доломита в виде тонкоагрегатных срастаний с ангидритом, целестином и кальцитом и чрезвычайную редкость его самостоятельных выделений в кимберлитах в целом. Арагонит образует в кимберлитах отдельных трубок прожилки, почковидные агрегаты радиально-лучистого и сноповидного строения, друзы игольчатых кристаллов. На кристаллах минерала развиты ромбическая дипирамида и призма, придающие арагониту игольчатый габитус. В отдельных случаях (трубки Юбилейная, За- полярная, Поисковая, Новинка и др.) мелкие прожилки сложены агрегатами арагонита, близкими к сферическим. Бугорчатая поверхность таких прожилков напоминает натечные агрегаты. Между отдельными сферами отмечаются агрегаты серпентина, карбонатов и других новообразований. В кимберлитах многих кимберлитовых трубок установлены (Зинчук и др., 1982, 1987, 2013; Зинчук, Пизнюр, 2003; Квасница и др., 1999; Цыганов и др., 1988; Шевырёв и др., 2003) прожилки и гнезда волокнистого и кристаллического пироаурита, ассоциирующего с кальцитом, магнетитом и серпофитом. Во многих участках ряда кимберлитовых диатрем СП (Сытыканская, Юбилейная, Удачная и др.) минерал является породообразующим. Кроме развития в основной массе пород, в составе псевдоморфоз по оливину, в ксенолитах различных образований, отмечены голубоватые и голубовато-зеленые выделения минерала в виде прожилков и жеод (Мир, Сытыканская, Заполярная, Поисковая, Прогнозная и др.). На глубоких горизонтах многих трубок (Интернациональная, Удачная, Юбилейная и др.) в ассоциации с кальцитом и серпентином пироаурит встречается в виде отдельных голубовато-зеленых ромбоэдрических кристаллов, а иногда и в виде сферических и отдельных жеод. В кимберлитах СП минерал отмечен в виде кристаллов двух габитусов: ромбоэдрического и пинако-идального. Образование пироаурита происходит из углекислых растворов магния при взаимодействии их с растворимыми солями окисного железа. Стронцианит встречается в кимберлитовых породах многих диатрем как СП, так и некоторых других регионов мира. На СП минерал бесцветен и образует веерообразные друзы или сплошные скопления игольчатых кристаллов. Грани целестиновых кристаллов часто обнаруживают черты частичного растворения. Магнезит установлен в верхних горизонтах многих диатрем СП, ассоциируя с хантитом и слагая тонкие прожилки, или встречается в бруси-тизированных кимберлитах. Гидромагнезит встречается в виде натечных рыхлых агрегатов на различных минералах и новообразованиях в верхних частях диатрем, иногда в смеси с артинитом. Обычно отмечаются жеоды гидромагнезиса размером до нескольких миллиметров. Кристаллы его в жеодах водяно-прозрачные удлиненно-таблитчатого лейстовидного облика. Хантит обнаружен в ряде кимберлитовых диатрем СП (Сытыкаен-ская, Заполярная, Маршрутная, Поисковая, Новинка, Молодость, Комсомольская, Магнитная и др.), где в верхних горизонтах выполняет многочисленные трещины. Мощность прожилков колеблется от долей миллиметра до 5 см. В отдельных диатремах (особенно в Заполярной и Новинка) прожилки встречаются в большом количестве до глубин 100 м от поверхности. Минерал в прожилках представлен тонкодисперсным белым порошковидным агрегатом, напоминающим макроскопически мел. В приповерхностных участках диатрем он окрашен гидроокислами железа в буроватые и кремовые тона. На глубинах минерал становится плотнее, чем на верхних горизонтах.

Таким образом, проведенными исследованиями показан широкий диапазон температур, приводящих как к кристаллизации, так и к переходу в другие фазы минеральных фаз, причем аналогичные процессы осуществляются и во включениях магматогенных минералов. При их нагревании вначале исчезает СО2 (до 31,4°С критической температуры), легкорастворимые КСl (выше 100°С) и NaCl (выше 200°С), при 600°С начинают оплавляться силикаты (оливин и пироксен), а при 700–800°С растворяется чкаловит, который кристаллизовался из хлоридно-силикатного расплава. При 1140–1170°С исчезает апатит, при 1170°С – нефелин, при 1210°С – мелли-лит, при 1104–1206°С – пироксены, при 1280–1450°С – форстерит – конечный член ряда оливина. Дальнейшее нагревание таких включений приводит к расслоению (разделению) гомогенного магматического расплава на две части – силикатную и сульфидную. Последняя дает начало образованию сульфидных магматических медно-никелевых и следующих за ними постмагматических пневматолитовых и гидротермальных разнометальных (скарновых, грейзеновых, плутогенных и вулканогенных гидротермальных месторождений). Доказательством кристаллизации упомянутых минералов являются не только лабораторные исследования, но и полевые наблюдения. Кристаллизация чкало-вита осуществляется из хлоридно- силикатного расплава, в то время как лейцита из лейцитовых базальтов в широком температурном интервале – 1400–1100°С – во время вскипания базальтовой магмы. Рас-кристаллизованные включения в оливине из нефелиновых базальтов гомогенизируются при 1290–1250°С, хотя при таких определениях не учитываются значения давления при вскипании магм, которые обычно повышают температуру гомогенизации включений и кристаллизации минералов из магм.

Составной и наиболее важной частью пневматолитово-гидротермального изменения кимберлитовых пород являются серпентинизация и карбонатизация, причем наиболее существенной частью на их интенсивность оказали вадозные термальные воды. С серпентинизацией тесно связаны процессы хлоритизации, оталькования, образования брусита и других магнезиальных силикатов. Серпентинизация оливиновых пород происходит при температурах не выше 500°С даже при высоких давлениях. Серпентин образуется даже при самых низких температурах гидротермального процесса. Второй особенностью массовой серпентинизации является обычно отсутствие в заметных количествах брусита, который должен был бы возникнуть в процессе серпентинизации оливина. Судя по изометрическим сечениям диаграммы фазовых равновесий системы СаО-MgO-SiO2-CO2-Н2О, образование парагенезиса серпентина с карбонатами (но без брусита) возможно в довольно узких интервалах парциальных давлений Н2О и СО2, которые должны быть для воды сравнительно высокими, а для углекислоты – соответственно низкими. При постоянном соотношении компонентов с повышением температуры область данного парагенезиса смещается в сторону увеличения содержания обоих компонентов. В случае сравнительно небольшого парциального давления углекислоты во флюиде, в зависимости от соотношения MgO:CaO:SiO2 в твердых фазах и Н2О:СО2 во флюидах при температуре 300–400°С, могут возникать следующие парагенезисы: серпентин + кальцит, тальк + кальцит и тремолит + кальцит. Для образования серпентина хорошо подходит соотношение MgO:SiO2=2:1 (такое же, как в оливине). В случае повышения содержания углекислоты во флюиде магний связывается в карбонат, а вместо серпентина отлагается тальк. Это позволяет утверждать, что серпентинизация больших масс кимберлитов проходила под воздействием на них флюида с довольно узким диапазоном значений отношения Н2О:СО2. При образовании позднего серпентина с офитовой структурой могли возникать различные соотношения главных компонентов. Тальк здесь не формировался, поскольку выделения серпофита появились еще при более низких температурах. При избытке магнезии получали развитие доломит и брусит, а также другие магнезиальные минералы, или магний выносился. Изученные нами серпентины представлены лизардитом и хризотилом, которые образуются при температурах значительно меньших верхнего предела серпентинизации. Лизардит, отличающийся заметным количеством изоморфных примесей (железа и алюминия), формировался из офитового аморфного или слабо раскристаллизованного вещества при более высоких температурах, чем хризотил. В результате кристаллизации (или перекристаллизации) происходило очищение новообразований от примесей. Возникали параллельно слоистые агрегаты, растущие за счет кристаллизации или перекристаллизации вещества или из раствора, находящегося в пористом основании. Возникновение аморфных веществ, основу которых составляют кристаллиты слоистых силикатов (куда входят и субизотропный серпентин, и серпофит), возможно при низком давлении. Увеличение давления содействует образованию кристаллических веществ, поскольку при этом уменьшается объем породы. Однако с увеличением давления уничтожается также реликтовая структура породы. Сохранившаяся в кимберлитах реликтовая структура в значительной мере связана со сравнительно низким давлением в процессе серпентинизации. Образования серпентиновых минералов нельзя объяснить с точки зрения магматического происхождения и тем более – выделения их из остаточного расплава.

Важнейшим этапом изменения кимберлитов является карбонатизация, представленная новообразованиями кальцита, доломита, арагонита, стронцианита, а также гидрокарбонатами – гидромагнезитом и пироауритом. Жильный кальцит преобладает над всеми остальными карбонатами как в плане трубок, так и на разведанную их глубину (до 1200 м). Характерной особенностью этих образований является отсутствие существенных количеств карбонатов на основе Fe2+ и Mg – сидерита и магнезита, что позволяет сделать определенные выводы о характере среды вторичного минералообразования в целом. Источниками СО2 для формирования различных генераций кальцитов были вмещающие породы, глубинные эманации и углекислота, выделившаяся при окислении органических веществ. Вторичный кальцит слагает друзы, сферические почковидные выделения и зернистые агрегаты. Среди кристаллов позже всех образовались скаленоэдры. Приток слабокислых растворов затем привел к частичному растворению поверхностей кальцита с последующей регенерацией граней. Для сферических выделений кальцита характерно лучистое и концентрически-зональное строение. Серия концентрических сфер возникает в результате резкого пересыщения раствора на определенном этапе роста кристаллов и образования множества дополнительных центров кристаллизации, из которых идет дальнейший выборочный рост лучистых индивидов. Арагонит находится в парагенезисе с доломитом, образованию которого содействует магний, концентрация которого в растворе повышена. Соотношение между карбонатами кальция и магния в стандартных условиях есть функция парциального давления СО2. Поле кальцита сменяется областью доломита и арагонита, которые затем переходят в хантит и магнезит. Стронцианит редок и обычно ассоциирует с целестином, при частичном растворении которого высвобождается стронций, образующий впоследствии карбонат. Особого внимания заслуживают гидрокарбонаты (гидромагнезит и пироаурит), относительно широко распространенные в измененных кимберлитах. Гидромагнезит широко развит в условиях низкого кальций-магниевого соотношения и низкого парциального давления СО2. Пи-роаурит образуется в аналогичных условиях с той разницей, что здесь в реакции прини-2+ мают участие Fe в виде растворимых сульфатов и хлоридов. Тесная ассоциация пи-роаурита с жильным скаленоэдрическим кальцитом и его неустойчивость в условиях современного выветривания позволяют предположить, что он также мог возникнуть в широком диапазоне температур. Наиболее характерна пироауритизация, отмеченная на глубоких горизонтах месторождений СП, где минерал нередко является породообразующим. Учитывая большую роль минерала в процессе технологической отработки месторождений, вопросам изучения пироаурити-зации кимберлитовых тел следует уделять пристальное внимание, что может быть достигнуто при комплексном изучении вещественного состава пород комплексом современных физических методов исследований.

Список литературы Особенности флюидных включений в минералах

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н. Основные литодинамические типы ореолов индикаторных минералов кимберлитов и обстановки их формирования // Геология рудных месторождений. 1999. Т. 41. № 3. С. 281-288. EDN: QHRIBB

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Полигенез алмазов в связи с проблемой коренных россыпей северо-востока Сибирской платформы // Доклады Академии наук. 1998. Т. 361. № 3. С. 366-369. EDN: AXVLAC

- Богатиков О.А., Кононова В.А., Голубева Ю.Ю. и др. Петрогеохимические и изотопные вариации состава кимберлитов Якутии и их причины // Геохимия. 2004. № 9. С. 915-939. EDN: OPOUDX

- Василенко В.Б., Зинчук Н.Н., Кузнецова Л.Г. Геодинамический контроль размещения кимберлитовых полей центральной и северной частей Якутской кимберлитовой провинции (петрохимический аспект) // Вестник Воронежского госуниверситета. Геология. 2000. № 3 (9). С. 37-55. EDN: RPSMGF

- Гладков А.С., Борняков С.А., Манаков А.В., Матросов В.А. Тектонофизические исследования при алмазопоисковых работах. Методическое пособие. М.: Научный мир. 2008. 175 с. EDN: KWOETH