Особенности флористического состава естественных березняков в степном Заволжье

Автор: Матвеев Н.М., Коротков И.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1 т.9, 2007 года.

Бесплатный доступ

На примере естественных березняков степного Заволжья показана перспективность использования для их всесторонней характеристики принципов, которые применяются при изучении флоры.

Короткий адрес: https://sciup.org/148197907

IDR: 148197907 | УДК: 581,5

Текст научной статьи Особенности флористического состава естественных березняков в степном Заволжье

УÄÊ 581.5

ОСОБЕННОСТИ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО СОСТАВА ЕСТЕСТВЕННЫХ БЕРЕЗНЯКОВ В СТЕПНОМ ЗАВОЛЖЬЕ

Самарский государственный университет, г. Самара

На примере естественных березняков степного Заволжья показана перспективность использования для их всесторонней характеристики принципов, которые применяются при изучении флоры.

Bʙeäение

В настоящее время осуществляется достаточно много работ, посвященных изучению и всестороннему анализу флоры отдельных регионов, например: Татарии [2], Марий Эл [1], ВолгоУральского междуречья [7], Самарской Луки [8], Днепропетровской и Запорожской областей [9] и др. В них, как правило, описывается флора того или иного региона в целом, без «привязки» к конкретным типам растительности или типам фитоценозов, а в отношении отдельных видов приводятся самые общие сведения (систематическое положение, ареал, местопроизрастания, жизненная форма и т.п.). Положительным исключением являются монографии О.В. Бакина с соавторами [2] и В.В. Тарасова [9], в которых виды растений охарактеризованы наиболее полно и всесторонне. Анализ вышеназванных работ показывает, что принципы и направления оценки флоры больших по площади географических регионов могут оказаться перспективными для всесторонней характеристики флористического (видового) состава отдельных фитоценозов и их массивов (комплексов), например, заливных лугов, песчаных степей, осинников, березняков, сосняков, дубрав и др. Этим и определяется выполнение данной работы.

Экстразональные леса занимают в степной зоне лишь те элементы рельефа (глубокие балки, поймы и песчаные террасы рек), где складываются по сравнению с доминирующими равнинно-возвышенными ландшафтами (плакором) условия повышенного почвенного увлажнения [3]. Их флористический состав и фитоценотическая структура изучены недостаточно, хотя лесные территории выступают важнейшими рефугиумами всего разнообразия экосистем, типичных для природы степной зоны [4].

Материалы и метоäы

Наши исследования осуществлялись в Красносамарском лесном массиве (биомониторинго-вый стационар Самарского университета с 1974 г.), расположенном в долине среднего течения р. Самары в подзоне разнотравно-типчаково-ковыльных степей обыкновенного чернозема. На каждой из 11 обследованных пробных площадей, отражающих свойственные для степного Заволжья естественные березняки, осуществляли таксационный перечет древостоя, видовой состав травостоя анализировался путем случайно-регулярной закладки 100 учетных площадок 1х1 м с выявлением проективного покрытия отдельных видов.

Результаты и их обсуæäение

Естественные березняки формируются главным образом в котловинах на первой надпойменной песчаной террасе (арене) р. Самары (колки). В древостое кроме березы повислой (Betula pendula Roth), встречаются, в зависимости от трофности и увлажнения почвы, осина (Populus tremula L.), дуб черешчатый (Quercus robur L.), клен остролистный (Acer platanoides L.), липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.), вяз шершавый (Ulmus glabra Huds.); в кустарниковом подлеске - клен татарский (Acer tataricum L.), крушина (Frangula alnus Mill.), бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa Scop.), шиповник (Rosa majalis Herrm.), калина (Viburnum opulus L.), вишня степная (Cerasus fruticosa Pall.), терн (Prunus spinosa L.), спирея городчатая (Spiraea crenata L.), боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea Pall.).

Нами обследованы березняки на песчаной, супесчаной, суглинистой почвах на арене и в пойме (притеррасье) р. Самары. В травостое повсеместно превалирует ландыш (Convallaria majalis

L.), а во влажных позициях - сныть (Aegopodium podagraria L.). Отмечаются и очень редкие для степной зоны виды: костяника (Rubus saxatilis L.), хвощ зимующий (Equisetum hyemale L.), гру-шанка круглолистная (Pyrola rotundifolia L.), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), лазурник трехлопастный (Laser trilobum (L.) Borkh.).

В общей сложности в изученных березняках нами выявлено 76 видов сосудистых растений (таблица), что составляет 16,2% от числа (468) видов, зарегистрированных в Красносамарском лесном массиве к настоящему времени [5]. Преобладают среди них (по числу видов) представители семейств Rosaceae (14,5%), Poaceae (11,8%), Asteraceae (9,2%), Apiaceae, Fabaceae, Lamiaceae (по 5,3%). По принадлежности к типам ареалов доминируют виды евро-азиатского (25%), евро-западноазиатского (2 %), циркумбо-реального (10,5%) происхождения. Из групп видов по адаптации к климату (по К. Раункиеру) в изученных нами естественных березняках превалируют гемикриптофиты (55,3%) с зимующими на поверхности почвы почками под прикрытием опада, лесной подстилки, снежного покрова. Достаточно много также криптофитов (17,1%), почки которых зимуют на многолетних подземных органах под слоем почвы, под опадом, подстилкой и снегом и хорошо защищены от морозов. Фанерофиты (22,4%) здесь также многочисленны. Меристемы в зимующих в воздушной среде почках защищены почечными чешуями, пропитанными липидами, воском, смолами, ингибиторами роста. Это повышает их устойчивость к зимним холодам. Хамефиты с почками, зимующими под снежным покровом, представлены ежевикой (Rubus caesius L.), костяникой (R. saxatilis L.) (таблица).

Из жизненных форм (биоморф) в исследованных березняках доминируют многолетники (97%), среди которых представлены: деревья (11,8%), кустарники (10,5%), полукустарники (2,6%), стержнекорневые (13,1%), короткокорневищные (18,4%), длиннокорневищные (27,6%), кистекорневые, плотнодерновинные, рыхлодерновинные, клубнекорневые (по 2,6%), корнеотпрысковые и кистеклубневые (по 1,3%) травы (таблица). Превалируют летнезеленые виды (79,5%), но имеются и летне-зимнезеленые (17,1%), а также и вечнозеленые: хвощ зимующий (Equisetum hyemale L.), грушанка (Pyrola rotundofolia L.). Больше всего в березняках Красносамарского стационара насекомоопыляемых растений - эн- томофилов (76,3%), ветроопыляемые (анемофилы) представлены главным образом злаками в прогалинах древостоя. По способу распространения плодов и семян выявленные нами виды распределяются: анемохоры - 31,6%; баллисты -26,3%; барохоры - 18,4%; зоохоры - 19,7 % (таблица).

Установлено, что основу флористического состава обследованных нами березняков составляют лесные (сильванты) и сорно-лесные (силь-ванты-рудеранты) виды (52,6%). К ним примешиваются степняки (степанты и степанты-руде-ранты) - 14,4%; луговики (пратанты и пратанты-рудеранты) - 26,3%. Немногочисленны болотники (палюданты) - 2,6% и рудералы - 4,1%. Небольшая примесь рудералов (Convulvulus arvensis L., Echinops sphaerocephalus L.) в некоторых из березняков свидетельствует об их незначительной антропогенной трансформации.

Из экологических свит [10] в отношении солевого режима преобладают: гликосемиэвтроф-ная (23,7%), гликопермезотрофная (15,6%), гли-коэвтрофная (11,8%), гликомезотрофная (7,8%), переходная от гликопермезотрофной к гликосеми-эвтрофной (7,8%); в отношении режима увлажнения - влажностепная (17,1%), сублесолуговая (14,4%), свежелесолуговая (13,1%), влажно-лесолуговая (11,8%), сыровато-лесолуговая (9,2%), сухо-лесолуговая (9,2%), в отношении режима освещенности-затенения: кустарниковая (25%), полянная (13,1%), переходная от кустарниковой к разреженнолесной (10,5%), переходная от по-лянной к кустарниковой (9,2%), светло-лесная (7,9%).

Анализ флористического состава березняков по системе экоморф А.Л. Бельгарда [3] показал, что из трофоморф в них преобладают мезотро-фы (53,9%) и мегатрофы (36,8%). Это свидетельствует о формировании под березняками среднеплодородных и плодородных (богатых) почв [6]. Превалирование в составе гигроморф среднетребовательных к увлажнению мезофитов (36,8%) отражает то, что березняки предпочитают свежие позиции, а значительная примесь к ним, с одной стороны, ксеромезофитов (23,6%), мезоксерофитов (13,1%) и, с другой стороны, мезогигрофитов (10,5%), гигрофитов (3,9%), ультрагигрофитов (2,8%) свидетельствует о варьировании градации почвенного увлажнения от суховатого до мокрого [6]. Весной, после таяния снега в почве достаточно влаги для мезогигрофитов, гигрофитов и даже ультрагигрофитов, а в разгар летней засухи (июль-август) почва пересыхает

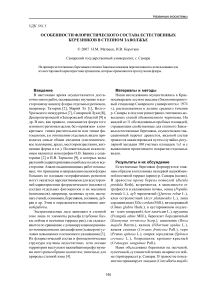

Таблица. Биоэкологическая характеристика видов растений в составе березняков Красносамарского лесного массива

|

О -J |

LO |

LO co |

LO СО |

LO СО |

LO LO" |

СО |

LO LO" |

LO СО |

LO |

со |

io |

LQ |

LO |

LO CN |

СО |

LO CN |

|

|

"О X |

С\| |

СО |

С\| |

LO СО |

со |

CN |

CN |

LQ |

LO СП |

03 |

io |

||||||

|

н |

co |

LO |

LO СО |

LO СО |

LO СО |

Ю |

СО |

io |

ОО |

СО |

СО |

LQ |

LO co |

||||

|

eфdowoиlfЭJ |

CM |

CD X |

CD X |

ф о £2-СЛ |

ф S X |

ф о £2-сл |

Ф о £2-СЛ |

ф о £2 СЛ |

ф X |

ф S X |

ф S X |

Ф и £2-СЛ |

Ф и £2-СЛ |

СЛ |

ф X |

ф о £2. СЛ |

Ф X |

|

eфdowodJИJ |

s 03 X |

03 X |

СЛ СЛ т— |

сл |

« s |

СЛ сл т— |

« s |

U3 LO" |

« s |

03 X |

« s |

«3 из т— |

« s |

из |

из |

От s? |

|

|

eфdowoфodl |

о |

H 03 о |

3 |

3 |

н ^3 |

н 03 X |

3 |

н 03 О |

н ^3 |

3 |

3 |

н ^3 |

н ^3 |

н ^3 |

3 |

s H ^3 |

|

|

eфdowoнэ|^ |

CT> |

СЛ |

<Л |

СЛ |

СЛ |

СЛ |

сл |

сл |

СЛ |

СЛ |

сл |

сл |

СЛ |

СЛ |

сл |

сл |

CO |

|

нкмээ и аоУоии ■ueyeduoed |

co |

X ZE < |

X ZE < |

X со |

X ZE < |

X ZE < |

X ZE < |

X ZE < |

X ZE < |

X ZE < |

X со |

X со |

X со |

X со |

X со |

X со |

c; LQ |

|

эинэшяио |

▻- |

-8-< |

-8- < |

-8-< |

-8ГО |

-8ГО |

-8ГО |

-8ГО |

-8-< |

-8-< |

-8ГО |

-8ГО |

-8ГО |

-8ГО |

-8ГО |

-8ГО |

-8-ro |

|

■heiejga ищ |

co |

co c; |

со с; |

со с; |

СО с; |

СО с; |

СО с; |

СО с; |

со 00 |

со с; |

СО с; |

СО с; |

СО с; |

СО с; |

СО с; |

СО с; |

CO c; |

|

eфdowoиg |

LO |

Et |

ЕС |

ЕС |

ЕС |

ЕС |

ЕС |

ЕС |

ЕС |

||||||||

|

eфdowewиlf)| |

JZ |

JZ |

JZ |

JZ |

JZ |

JZ |

|||||||||||

|

needy |

co |

co < CO Ш |

■5 ш |

ш |

г < о |

CD ГО Ш |

со < СО Q ш Q |

со < СО Ш |

■5 ш |

со < СО Q ш |

со < СО ш |

ш со с; го LQ |

ю О ш |

ю О со ш ^ о |

со < СО ш 00 Q о |

со < СО Q ш |

co < CO Ш co |

|

Ct s tn |

CM |

-C о O' та ф с го ф ф О- о та ” о 5 ф £ |

—i та о Е ф ф ^ го (Л о = ГО =5 V га |

_i 2 аГ й ф 1 8 = го О 2 |

—j о "О А С аГ з го О) Ф Ф о с го о |

_i (Л ф ‘о с ф го го го 8 Q. ГО О |

—j Е L) ф ‘1- го ГО Ф 3g о |

г го 1s О Ф u у |

-J tn ф го (Л Ф §1 |

■о X го «>■ — го О) Ф у Й Е Е 5 2. |

г сл О Ф с го го 8 го го а| £1 |

6. О О сл го (Л о и 3 ф 'ф > го у 8 Е 5 >1 от с го о Ф Ш 2 |

Е ф X "та '57 Е 8 5 8 S £ |

_i (Л о — ф 5 го Q- ф О О Е = ^ о о. § 5 |

о. го (Л о у о .1- ф го (Л Ф о о (Л го го сл ф S о £. |

го ф о го сл о g _i го (Л о с (Л (Л с oZ |

*0? ro Ф о ro СЛ о -J ro ro e ф L) ro Ф ro GO |

|

01 c z ■£ |

С\| |

со |

LO |

со |

ОО |

03 |

О |

CN |

со |

LO |

CO |

Продолжение табл.

|

LTD |

со |

LQ |

LQ |

LQ |

LQ ио" |

ио см" |

ио |

со |

ио со" |

см |

со |

со |

со |

ио ио" |

со |

|||

|

'У |

о |

со |

см |

^ |

о |

со |

ст |

о |

со |

со |

со |

ст |

о |

см |

ст |

|||

|

со |

LQ |

LQ |

ОО |

ио |

ст |

ио со |

со |

ОО |

ОО |

ст |

со |

ст |

||||||

|

см |

CD о £3 сл |

ф о £3 сл |

ф S X |

ф S X |

Ф S X |

ф X |

ф X |

ф S X |

ф X |

ф о £3 сл |

ф X |

ф X |

ф X |

ф X |

ф о £3 (Z) |

ф о £3 сл |

ф X |

ф о £3 сл |

|

^ |

tn tn т— 2^ — |

tn ^ ^ tn т— 2^ — |

ст X |

ст X |

s S |

ст X |

tn 2^ S |

« s |

tn tn т— |

s S |

^€ |

ст X |

s S |

tn ^ ^ tn т— 2^ |

« s |

« s |

tn |

tn ^ tn т— 2^ — |

|

о |

н |

3 |

н |

н |

3 |

н |

3 1— S |

3 |

3 |

н |

3 |

3 |

н |

н |

3 |

|||

|

ст |

<Л |

СЛ |

СЛ |

СЛ |

СЛ |

□Z |

СО |

СЛ |

Хл |

со |

о! |

oZ |

oZ |

■<Л |

■<Л |

Q0 |

<Л |

|

|

со |

X со |

X со |

с; LQ |

X со |

X со |

с; LQ |

X со |

с; LQ |

с; LQ |

го" LQ |

с; LQ |

с LQ |

X ZE < |

X < |

X < |

го" LQ |

го" LQ |

|

|

г- |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

о" о |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

■е- < |

|

о |

СО с; |

СО с; |

СО с; |

СО со с; |

СО со с; |

СО с; |

СО со с; |

со 00 |

СО с; |

СО с; |

СО с; |

СО со с; |

СО с; |

СО с; |

СО с; |

СО со с; |

СО с; |

со со с; |

|

m |

ze Й |

ze Й |

X |

X |

ze Й |

ze Й |

ш Й |

о |

S |

Й |

о |

Й |

ZE Й |

о |

ZE Й |

|||

|

'У |

jz |

о |

X |

О |

О |

X |

X |

О |

X |

X |

X |

X |

X |

X |

X |

о |

о |

X |

|

со |

ио О ш 00 |

о LQ =Г |

< со ш |

■5 ш |

< ш ze ф 1_________ |

< о ш 00 |

■5 ш |

g ф |

■5 СО 00 о |

< со ш |

< со ш |

< со ш 00 |

о" LQ =Г |

< со Q ш |

< со о со о |

■5 СО 00 о |

■5 ш |

ио О со ш |

|

см |

75 о. го ф с Ъ ст с та (Л (л то СТ У 12 сл та о 6 * |

75 'ф4 ■g* ф Е и го .2 га = 1> §8 |

_i го та ст та о о. Е i^ го О ф О- С) о го СТ ‘ о ^< |

'ф4 та ф и та (Л о _i (Л ‘(Л ф та и (Л ОТ |

'ф4 та ф и та (Л о 75 X та (Л (Л ОТ |

"О ф Ф _1 Е о_ та и о ^^ -С то Q. Ф Е та — 5 го 5 о & |

'ф4 та ф и го 1о & _j Е з ф > Е 75 О |

ф та Е It |

С) о О с -Q то = ф — и ф .та (Л 'q, ио |

_i 75 с 'о 3 8 "Е -3 о Е ф "Ч CQ ci |

го _ст > ф .5 s С) С) го 11 (Л -7- |

'ф4 с ГО с Ф 3 о 75 .2 "О С2. 5 < С —* ф • "О _С 1с Й- Е О ф О Е ф ^ о £ |

75 с 'у го е-Ф-О го (Л Ф ГО (Л го ® 00 £- |

—j ф tn ф _о_ Го "ф4 с го с ф 2 о ■= ГО Р -£2 — го |

"е _р О- "ф4 V) ГО 3 lZ С) >о ГО ^2 5 ш |

с ф со (Л с > ф V) ГО d С) >о ГО |

"(Л ГО Ф у 1 i п §8 |

с 1—1 X ф со .Е го ГЧ Ф ■Е го X Ф ф Q. О |

|

ОО |

ст |

о см |

см |

см см |

со см |

ио СМ |

со см |

см |

ОО см |

ст см |

о со |

со |

см со |

со со |

S |

Продолжение таблицы

|

LTD |

"У |

со |

со |

см |

ю |

LO |

co |

LO LO' |

CM |

LO |

CO |

LO co' |

LO cm" |

co |

co |

CM |

LO |

со |

|

'У |

ю |

LO |

СУЗ |

^ |

co |

GO |

GO |

CO |

LO CO |

LQ. |

GD |

C73 |

CM |

GD |

CM |

со |

||

|

ГО |

со |

GZ3 |

GZ3 |

ю со' |

LO |

UD |

CO |

LO |

C73 |

co |

LO |

LO |

со |

|||||

|

CM |

CD о £2 CD |

CD X |

CD X |

CD X |

CVD XL- |

CD о £2. CO |

CD X |

CD XL- |

CD о £2 CD |

CD XL- |

CD X |

CD X |

CD X |

CD X |

CD XL |

X |

(D XL- |

CD XL- |

|

со . СО т— |

ю~ со со ^ |

s S |

со S 2? оз £S X |

s s |

s 03 X X |

co . CO T— |

5 03 X s |

s 03 X X |

^€ |

co . CO T— |

co . CO T— |

5 03 X |

||||||

|

о |

5 н |

S |

н 03 о |

S S |

5 н |

s s |

5 H ^3 |

s s |

H ^3 |

H 03 о |

s |

H ^3 |

H ^3 |

s s |

s |

s |

s |

н ^3 |

|

О' |

^ CD |

¥ |

со |

CD |

CD |

CD |

CD |

CD |

qZ |

|||||||||

|

со |

X со |

о. го LQ |

го LQ |

X < |

Q_ ГО LQ |

X ZE < |

X ZE < |

Q. ro LQ |

LQ |

X ZE < |

Q. ro LQ |

X ZE < |

X ZE < |

^ ro |

Q. ro LQ |

X |

ГО LQ |

о. го LQ |

|

г- |

■е- CD |

■е- < |

■е- < |

CD |

■e CD |

■e CD |

■e CD |

■e- < |

■e CD |

CD |

■e- < |

CD |

CD |

CD |

■e CD |

■e CD |

■e- < |

■е- < |

|

о |

СО со с; |

со с; |

со с; |

СО с; |

CO c; |

CO co c; |

CO c; |

co c; |

CO co c; |

CO CQ |

co c; |

CO c; |

CO c; |

CO co c; |

CO c; |

CO c; |

co c; |

со с; |

|

m |

ze Й |

ct Е X |

о |

T |

6 |

^ X |

ZE Й |

ZE Й |

ZE Й |

S |

T |

ZE Й |

ZE Й |

ct X |

||||

|

'У |

X |

6 |

X |

X |

6 |

X |

X |

X |

X |

О |

6 |

X |

X |

X |

6 |

X |

6 |

X |

|

со |

со £ о |

ш |

Ю О со ш 00 |

< со ш |

Q_ О LQ Q_ XT |

< co Ш |

< co Ш |

■5 Ш |

О LQ XT |

О LQ Q_ XT |

CD < ■5 Ш < |

■5 Ш |

< co Ш |

< co Ш |

Ш |

Ш |

5 Ш |

о. о LQ О. ХГ |

|

см |

Е е св Ф ■Q Ф 3 о ф 2 О & |

ф ^ со с ф & . »8 4з ге ш EL |

CVs Ф 8- N ф .о со "о . ^ ф' ф ф О ф з 2 СО о £ £ |

ф 1 § oi-ге ™ ге о р>.™ ■~ "8 ■5 5 ° £ щ ^ |

e 2 £-£ S Ф ss ф 3 о g -S E -S 5 "св Ф e E o>5 £ ч |

Ф Ф 3 Ф p)_< -k 0? ^ Ф о S g> св *o Ф s< |

E 5 a •С Ф S Ф ■s ^ 5 Ф s-^ |

j Ф E S ф* E ф 13 Ф ^ о 1^ г 1 щ m |

Ф Ф S> E ф з о E Ф Ф ’£ .o> § 6 ^ |

.Ф s 5 ф 2 8 ro 42 ° 2 ^^ |

U re ^ Ф •E ° "ф о 4s Cl co «■§ CO Ф 2Й IS г .= £ £ |

1 s ■E Ф 3 CO Ф О 3^ §.E ■& ^ S Я LL S |

•E О E Ф .co Ф 5> 3 ■S "ф* E Ф "О Ф E О is г ^ |

E a Ф Ф 0? Ж ф E ° 8-8 f £ |

■g Ф 2 8 -Q ф Ф "o ^ £ .2? О 8 ^ Q. S UJ и |

.co E 0? s S о о Ф -S IE 8^ о 2 ■g C |

'ф' Ф Ф о ф о 9^ ф -ё со ф ф .о S |

'ф' Ф Ф О ф о 9^ S ф о Е ф Е Ф £ |

|

ю со |

со со |

СО |

со со |

03 co |

czz> |

CM |

co |

LQ |

CO |

oo |

03 |

GD LO |

ю |

см ю |

Продолжение табл.

|

со |

со |

со |

С\| |

со |

со |

со |

СО со" |

CN |

СО |

со |

СО со' |

СО CN |

СО |

со |

CN |

СО |

со |

|

|

со |

СО |

03 |

^ |

со |

О |

О |

СО |

СО со" |

со |

О |

03 |

CN |

О |

CN |

со |

|||

|

со |

со |

о |

о |

со со" |

СО |

СО |

СО |

СО |

03 |

со |

СО |

СО |

со |

|||||

|

см |

CD о £3 сп |

ф X |

Ф X |

ф X |

СП ZL |

Ф о £3 СП |

Ф X |

СП X- |

Ф о £3 СП |

СП X- |

ф X |

ф X |

Ф X |

ф X |

СП |

ф S X |

СП |

СП |

|

^ S |

со СО т— |

со* О со |

s S |

со s 5г оз £S X |

£ S |

S 03 X ID |

СО . СО т— |

03 X |

S 03 X X |

^€ |

со . СО т— |

со . СО т— |

03 X |

^ S |

^ S |

|||

|

о |

н |

Н ОЗ О |

3 |

н |

3 |

н ^3 |

3 |

Н ^3 |

н 03 о |

3 |

н ^3 |

Н ^3 |

3 |

3 |

н ^3 |

|||

|

сз |

<75 |

СО |

<75 |

<75 |

<75 |

с75 |

<75 |

□Z |

□Z |

□Z |

||||||||

|

со |

X со |

о. го LQ |

О. го LQ |

X < |

го LQ |

X ze < |

X < |

го LQ |

с; LQ |

X < |

о. го LQ |

X ZE < |

X ZE < |

Ш га |

Q. ГО LQ |

X |

о. го LQ |

Q. ГО LQ |

|

г- |

■е ГО |

■е- < |

■е- < |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

■е- < |

■е ГО |

■е ГО |

■е- < |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

■е ГО |

■е- < |

■е- < |

|

со |

СО со с; |

со с; |

со с; |

СО с; |

СО с; |

СО со с; |

СО с; |

со с; |

СО со с; |

СО 00 |

со с; |

СО с; |

СО с; |

СО со с; |

СО с; |

СО с; |

со с; |

со с; |

|

ю |

ze Й |

ct с; X |

о |

о |

=е S ^ X |

Й |

ш |

Й |

ZE Й |

ZE Й |

ct X |

|||||||

|

X |

о |

X |

X |

о |

X |

X |

X |

X |

О |

о |

X |

X |

X |

о |

X |

о |

X |

|

|

со |

ш со £ о |

■5 ш |

со О со ш 00 |

< со ш |

о. о LQ О. =Г |

< со ш |

< со ш |

■5 ш |

о. о LQ О. =Г |

о. о LQ О. =Г |

CD < ■5 ш < |

■5 ш |

< со ш |

< со ш |

■5 ш |

ш |

■5 ш |

о. о LQ О. =Г |

|

см |

_i Е с . го ф ■Е 3 О о О £ |

со ф Z _j со с ф Q. Ф га % ^S J= га >. О ш Ь |

% го ISJ го у ‘со ф о _ О- ф" го го о ф а й СО о |

ф от чз га § "ф га ™ га й ст.” ~ ^2 ~Е й о ш §-.-ш |

_j Е S ^ •= го ±= ф о о Е .5 Е ” 5 го -1 сто £ < |

—i го ф 3 го -Ь Ф > го о 8 оз 2 "О Ф н |

_i Е со " ф -С го с ф Е о •— Е ■S ^ о го ш |

Е го с С Q. ф Е ф § го ^ о о о. Q- '—■ 2 ” со 03 |

-J Ф го .03 > ф С ГО с Ф о о с го ГО 'Ё .03 Е О =i |

-J го f ” ° S о 2 2?^, |

О го -—■ ф •— го "го о Ь D-со '—’ 8-0 СО Ф S 55 Е х ст ” 2 с JZ "Е D- 1— |

-J ■2 аГ Е Q "о го 3 со го о "^ £. ф Е Е- х = ^ |

о с ф о г го .03 > о го "О ф с О .е- g = tg |

_i Е го ф га Е ° 5.8 И |

g а? i га 5 8 "ф ” "ф ^ ^= 2 .^ о й О. 2 ш о |

-J го с Ф 1 5 га .5 "1 о 2 < < |

го ф о го о D- _i го Е со "го го "ф |

го ф о го о D- -J "го о Е ф с го о |

|

со со |

СО со |

со |

ОО со |

03 со |

СХ1 |

со |

ю |

со |

СО |

03 |

О СО |

СО |

CN СО |

Окончание табл.

|

LTD |

со |

ю СО |

со |

см |

ю см" |

Ю |

|

'У |

о |

СУ) |

СУ) |

^ |

СМ |

|

|

ГО |

СУ) |

СУ) |

СО |

|||

|

CM |

CD X |

CD X |

ф X |

CD X |

CD X |

S X |

|

со . СО т— |

со . СО т— |

со . СО т— ^ -— |

со . СО т— |

со . СО т— |

s S |

|

|

о |

S |

Н СТ о |

S |

Н |

S |

5 н |

|

О' |

□Z |

□Z |

qZ |

^ (X |

qZ |

СО |

|

со |

о. га LQ |

X ZE < |

X со |

X ZE < |

с; LQ |

LQ |

|

г- |

■е- < |

■е- < |

■е-О |

■е-О |

■е-О |

О |

|

о |

со с; |

со с; |

СО с; |

СО с; |

СО с; |

СО с; |

|

m |

ze Й |

ZE Й |

о |

о |

||

|

'У |

6 |

6 |

6 |

X |

X |

X |

|

со |

■5 ш |

■5 ш |

< со ш |

ш |

о LQ =Г |

< со Q ш |

|

см |

со со Ф СО Е ^ I 8 о со Q-—' Е ■§ й5 |

со о ‘ф ст ф ^ 00 Ф га 00 Ф О Ф ст о га га £ га о О Qi |

.СО "га с t^ га О Ф t^ |

о о ио —j ф со !^ га ф Е 2 .2 ф oS |

ф га _ст 4= О ф га й ф |

о со Е О ф = га ф ф .га СО Q. Jj S- |

|

г^ |

см |

со |

LD |

со |

и обеспечивает потребности мезоксерофитов и ксеромезофитов.

Незначительная доля участия сциофитов (7,9%) и гелиосциофитов (15,8%), доминирование сциогелиофитов (25%) и, особенно, гелиофитов (51,3%) (таблица) соответствуют полуосветлен-ной структуре лесонасаждений, образуемых по-луажурнокронной березой, а также свидетельствуют об изреженности древостоев.

Список литературы Особенности флористического состава естественных березняков в степном Заволжье

- Абрамов Н.В. Флора республики Марий Эл. Йошкар-Ола: Изд-во Марийск. ун-та, 2000.

- Бакин О.В., Рогова Т.В., Ситников А.П. Сосудистые растения Татарстана. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000.

- Бельгард А.Л. Степное лесоведение. М.: Лесн. пром-ть, 1971.

- Матвеев Н.М., Терентьев В.Г. Лесные биогеоценозы как важнейшие природоохранные и средозащитные экосистемы степной зоны//Рациональное использование, охрана, воспроизводство биологических ресурсов и экологическое воспитание. Запорожье: Изд-во Запорож. ун-та, 1988.

- Матвеев Н.М., Филиппова К.Н., Демина О.Е. Систематический и экоморфный анализ флоры Красносамарского лесного массива в зоне настоящих степей//Вопросы экологии и охраны природы в лесостепной и степной зонах. Самара: «Самарский университет», 1995.

- Матвеев Н.М. Оптимизация системы экоморф растений А.Л. Бельгарда в целях фитоиндикации экотопа и биотопа//Вiсник Днiпропетровського унiверситету. Бiологiя, екологiя. 2003. Вып. 11. Т. 2.

- Плаксина Т.И. Конспект Флоры Волго-Уральского региона. Самара: «Самарский университет», 2001.

- Саксонов С.В. Ресурсы флоры Самарской Луки. Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2005.

- Тарасов В.В. Флора Днiпропетровсько1.. та Запорiзько1.. областей: Судиннi рослини. Бiолого-екологiчна характеристика видiв. Днiпропетровськ: Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту, 2005.

- Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М.: Наука, 1983.