Особенности формирования адаптационно-компенсаторных реакций у работников предприятий горнорудной промышленности Республики Северная Осетия - Алания в условиях зобной эндемии

Автор: Цаболова З.Т., Шемшура А.Б., Зангиева О.Д., Басиева О.О., Медоева А.А.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Гуманитарные проблемы медицины

Статья в выпуске: 3 (31), 2011 года.

Бесплатный доступ

Исследовали распространенность эндемического зоба, тяжесть йододефицита, функцию щитовидной железы, состояние системы интерферона и цитокинового профиля у работников свинцово-цинкового комбината «Электроцинк». Выявлено наличие эндемического зоба у части работников комбината и соответствие этих данных общерегиональному уровню эндемии. Показано формирование у обследованных лиц разнонаправленных нарушений цитокинового баланса. Среди работников цинкового цеха отмечена гиперстимуляция цито-кинов, опосредующих преимущественно клеточный иммунный ответ, в то время как у работников заводоуправления выявлено подавление синтеза двух основных цитокинов, запускающих иммунный ответ и по Th1-, и по Тh2-типу. У работников цинкового цеха и заводоуправления отмечено повышение основного провоспалительного цитокина фактора некроза опухоли альфа.

Эндемический зоб, йододефицит, система интенферонов, цитокиновый профиль

Короткий адрес: https://sciup.org/142148912

IDR: 142148912 | УДК: 616.

Текст научной статьи Особенности формирования адаптационно-компенсаторных реакций у работников предприятий горнорудной промышленности Республики Северная Осетия - Алания в условиях зобной эндемии

Проблема экологии промышленных городов в последнее десятилетие становится все более актуальной, так как последствия загрязнения био- сферы и внутренней среды организма находят прямое отражение в структуре заболеваемости и смертности населения [5, 6].

В различных регионах России техногенное воздействие характеризуется проявлением целого комплекса факторов экологического дисбаланса, различающихся для каждой конкретной территории [2, 4]. В связи с этим важным является выявление региональных закономерностей и особенностей формирования адаптационных реакций у людей при различных комплексах и интенсивности воздействия факторов внешней среды [1, 3].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Учитывая, что в основе регуляторных механизмов в процессе реализации компенсаторно-приспособительных реакций, обуславливающих адаптацию организма, лежит функционирование нейроэндокринной и иммунной систем организма, целью настоящего исследования стало изучение распространенности эндемического зоба, функции щитовидной железы, активности глюкокортикоидной системы, состояния системы интерферонов и цитоки-нового профиля у работников свинцово-цинкового комбината «Электроцинк», расположенного в г. Владикавказе Республики Северная Осетия — Алания.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Республика Северная Осетия — Алания относится к региону с йододефицитом умеренной и легкой степени тяжести. Проведено обследование 720 работников свинцово-цинкового комбината в возрасте от 18 до 54 лет. В их числе — 197 женщин и 503 мужчины. Длительность трудового стажа на заводе «Электроцинк» у обследуемых составила от полугода до 15 и более лет. Частоту зоба исследовали методами пальпации, с оценкой размеров щитовидной железы (ЩЖ) по критериям Всемирной организации здравоохранения (2003), и ультразвукового исследования (УЗИ), используя сканер «Aloka SSD-500» (Япония) с линейным матричным датчиком 7—14 МГц. Выделены две основные опытные группы, подобранные по утяжелению профессиональных вредностей, в состав которых вошли лица с эндемическим зобом: 1-я группа — сотрудники заводоуправления (227 человек); 2-я группа — рабочие цинкового цеха (468 человек). Контролем служили здоровые лица — работники завода из этих же подразделений. У пациентов выделенных групп исследовали функцию ЩЖ и глюкокортикоидной системы — определяли уровни тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина (свТ4), кортизола в крови иммуноферментным методом с помощью наборов фирмы «Алкор Био». Исследования интерферонового статуса и содержания цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-4) в сыворотке крови проводились методом иммуноферментного анализа с помощью наборов ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург). Полученные результаты оценивали с помощью критерия Стьюдента с неравной дисперсией, непараметрического критерия Манна-Уит-ни-Вилкоксона, методом точной оценки Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

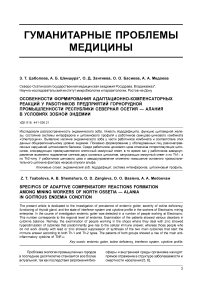

Увеличение размеров ЩЖ, по данным пальпации, было выявлено у 16,5 % обследованных работников. Наиболее высокий процент лиц с увеличенной ЩЖ отмечался у сотрудников заводоуправления (18,9 %), несколько меньше у рабочих цинкового цеха (17,1 %) (рис. 1).

Рис. 1. Удельный вес лиц с увеличенными размерами ЩЖ в исследуемых группах

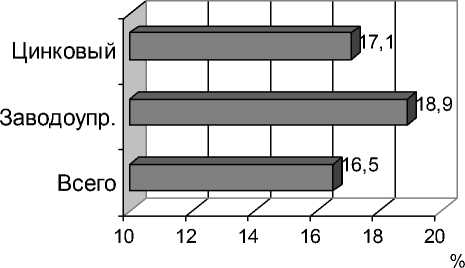

Детальный анализ полученных данных, проведенный с учетом пола, выявил, что процент увеличения ЩЖ у мужчин в указанных группах достоверно не различался (рис. 2, табл.). Среди женщин максимальное увеличение было отмечено у работниц цинкового цеха (32,5 %), более низкий показатель — в заводоуправлении (25,4 %). При этом показатели в обеих группах достоверно превышали таковые у мужчин (13,8 и 12,4 % соответственно). Таким образом, более низкий удельный вес работников с увеличенной ЩЖ в цинковом цехе обусловлен меньшим количеством женщин (383 мужчины и 80 женщин), в отличие от заводоуправления (113 мужчин и 114 женщин).

Рис. 2. Удельный вес лиц с увеличенными размерами ЩЖ в исследуемых группах в зависимости от пола

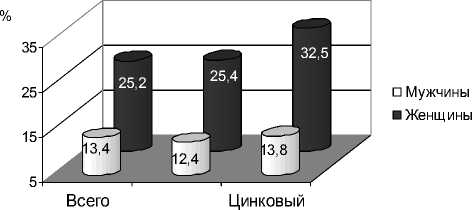

При анализе частоты увеличения размеров ЩЖ в зависимости от длительности трудовой деятельности было установлено, что процент увеличения железы был обратно зависим от стажа работы: во всех группах показатели уменьшались с увеличением времени работы на комбинате (рис. 3).

Распределение мужчин и женщин с увеличенными размерами ЩЖ в исследуемых группах

|

Исследуемые группы |

Пол |

Количество лиц с увеличенной ЩЖ |

Всего работающих чел. |

ϕ Фишера между м. и ж. |

ϕ Фишера между группами |

||

|

чел. |

% |

||||||

|

Всего |

м |

85 |

13,4 |

633 |

0,05 |

— |

|

|

ж |

57 |

25,2 |

226 |

||||

|

Заводоуправление |

м |

14 |

12,4 |

113 |

0,05 |

2,18 |

м |

|

ж |

29 |

25,4 |

114 |

||||

|

Цинковый цех |

м |

53 |

13,8 |

383 |

0,05 |

0,44 |

ж |

|

ж |

26 |

32,5 |

80 |

||||

Стаж работы

Рис. 3. Удельный вес лиц с увеличенными размерами ЩЖ в исследуемых группах в зависимости от стажа работы

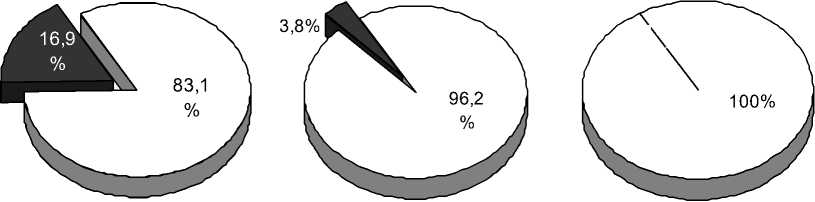

Результаты ультразвукового исследования показали также, что увеличение ЩЖ в большинстве случаев представлено гиперплазией I степени (0—5 лет стажа: гиперплазия I степени 83,1 %, гиперплазия II степени 16,9 %; 6—14 лет стажа: гиперплазия I степени 96,2 %, гиперплазия II степени 3,8 %; 15 и более лет стажа: гиперплазия I степени 100 %) (рис. 4).

Средневзвешенный возраст у работников со стажем до 5 лет составил 34,5 года, у работающих до 15 лет — 46,3 года и более 15 лет — 54,6 года. Вероятно, худшие показатели у более молодых работников связаны с отсутствием проведения йодной профилактики в период их полового созревания, наличием эмоционально-стрессорного напряжения и ухудшением экологической ситуации по сравнению со старшим поколением.

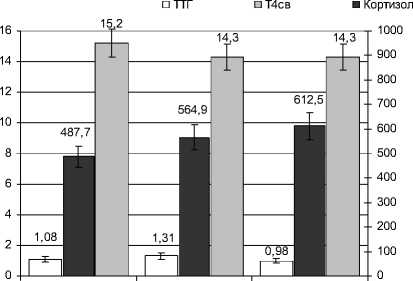

Сопоставительный анализ уровня ТТГ в контрольной и исследуемых группах выявил достоверное повышение указанного показателя у работников заводоуправления (1,31мкМЕ/мл против 1,08 мкМЕ/мл, р < 0,05), в отличие от работников цинкового цеха (0,98 мкМЕ/мл против 1,08 мкМЕ/мл, р > 0,05), хотя во всех группах цифры колебались в нормативном диапазоне (рис. 5). В то же время содержание свТ4 во всех исследуемых группах достоверно не различалось (14,3 пмоль/л — заводоуправление, 14,3 пмоль/л — цинковый цех, 15,2 пмоль/л — контрольная группа).

Концентрация кортизола в крови работников цинкового цеха находилась на достоверно более высоком уровне, чем у лиц из контрольной группы, в то время как у работников заводоуправления зарегистрирована лишь тенденция к повышению указанного показателя, который также достоверно не отличался от показателя в цинковом цехе (рис. 5).

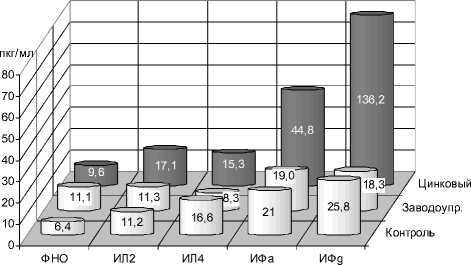

Исследование нарушений цитокинового статуса выявило достоверное увеличение как ИЛ-2, так и интерферона (ИФ)-гамма и ИФ-альфа у работников цинкового цеха, по сравнению с контрольной группой (17,1; 136,2 и 44,8 пкг/мл против 11,2; 25,8 и 21 пкг/мл соответственно, р < 0,05) (рис. 6). При этом у работников заводоуправления отмечалось достоверное уменьшение содержания ИЛ-4 и ИФ-гам-ма, по сравнению с контрольной группой (8,3 и 18,3 пкг/мл против 16,6 и 25,8 пкг/мл соответственно, р < 0,05). Содержание фактора некроза опухоли (ФНО)-альфа у работников заводоуправления и цинкового цеха достоверно превышало показатель контрольной группы (цинковый цех — 9,6 пкг/мл, заво-

□ Гиперплазия I степени

□ Гиперплазия II степени

Стаж работы 0—5 лет 6—14 лет 15 и > лет

Рис. 4. Степень увеличения ЩЖ у обследованных лиц в зависимости от стажа работы

доуправление — 11,1 пкг/мл против 6,4 пкг/мл соответственно, р < 0,05) (рис. 6).

пмоль/л мкМЕ/мл

Контроль

Заводоупр.

Цинковый

Рис. 5. Содержание ТТГ, свТ4 и кортизола в исследуемых группах

Рис. 6. Содержание цитокинов и интерферонов в исследуемых группах

ленных нарушений цитокинового баланса. Среди работников цинкового цеха отмечена гиперстимуляция цитокинов, опосредующих преимущественно клеточный иммунный ответ, в то время как у работников заводоуправления выявлено преимущественное подавление синтеза ИЛ-4, запускающего иммунный ответ по Th2-типу на фоне одновременного угнетения продукции ИФ-гамма, опосредующего вместе с ИЛ-2 ответ иммунной системы по Th1-типу. Указанные изменения могут являться отражением напряжения клеточного компонента иммунной системы в условиях субкомпенсированной функциональной активности ЩЖ, что при сохраняющейся антигенной стимуляции может привести к срыву резервных возможностей иммунитета с последующим формированием аутоиммунного компонента и снижением резистентности к инфекционным заболеваниям. У работников заводоуправления и цинкового цеха отмечено также повышение концентрации одного из основных провоспалительных цитокинов — ФНО-альфа, которое, очевидно, свидетельствует о праймировании у данных лиц клеток мононуклеар-ной системы к выработке указанного цитокина и возможности дальнейшего усугубления цитокинового дисбаланса с клинической манифестацией патологической симптоматики. На этом фоне изменения показателей морфологических параметров и функционального состояния ЩЖ, активации глюкокортикоидной системы были более выражены среди работников цинкового цеха, вероятно, более восприимчивых к имеющимся профессиональным вредностям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии эндемического зоба у части работников комбината и соответствуют общерегиональному уровню эндемии. Достоверная тенденция к повышению уровня ТТГ у работников заводоуправления вероятно связана с сохраненной чувствительностью центральных регуляторных механизмов к снижению содержания интратиреоидного йода, в отличие от работников цинкового цеха. Выявлено формирование у обследованных лиц разнонаправ-

-

1. Афонин Д. Г. // Биомед. технологии и радиоэлектроника. — 2003. — № 5. — С. 29—40.

-

2. Берстнева С. В., Коновалов О. Е., Сафонкин С. В. // Рос. медико-биологич. вестник им. академ. И. П. Павлова. — 2006. — № 3. — С. 14—18.

-

3. Землянова М. А., Звездин В. Н. // Здоровье населения и среда обитания. — 2009. — № 12. — С. 43—46.

-

4. Кубасова Е. Д., Кубасов Р. В. // Успехи современ. биологии. — 2009. — Т. 129, № 2. — С. 181—190.

-

5. Липатов Г. Я, Адриановский В. И., Петрова О. А. // Мед. труда и промышленная экология. — 2007. — № 3. — С. 35—39.

-

6. Омирбаева С. М. // Мед. труда и промышленная экология. — 2004. — № 11. — С. 28—32.