Особенности формирования ареалов адвентивных видов флоры Нижнего Поволжья в связи с изменениями природных и антропогенных экосистем региона

Автор: Сагалаев В.А., Мальцев М.В.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

Виды зональных эколого-флористических комплексов расселяются с помощью наземного транспорта вдоль автомагистралей и железнодорожных путей. Внедрение адвентивных видов в состав зональных фитоценозов возрастает при движении с северо-запада на юго-восток и демонстрирует тенденцию к расширению числа биотопов. Адвентивные виды, азональных и экстразональных эколого-фитоценотических групп формируют ареалы вдоль долин рек. Значительная группа видов приурочена к населённым пунктам и промышленным зонам. Увеличение числа находок адвентивных видов в последние годы свидетельствует о росте скорости натурализации.

Адвентивные виды, флорогенез, эколого-флористический комплекс, Волгоградская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148332079

IDR: 148332079 | УДК: 581.9/58.01/.07/58.02 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-4-215-222

Текст научной статьи Особенности формирования ареалов адвентивных видов флоры Нижнего Поволжья в связи с изменениями природных и антропогенных экосистем региона

Флора, её состав, структура и хорология входящих в неё видов отражает сложное взаимодействие природных и антропогенных факторов в прошлом и настоящем на её территории. Количественные и качественные флористические показатели являются относительно стабильными и характерными величинами для флоры конкретного региона (Tolmachyov, 1941, 1970, 1974; Malyshev, 1972; Khokhryakov, 2000). Поэтому изменения в составе флоры всегда привлекают внимание специалистов. Особый интерес вызывают изменения границ ареалов видов флоры, происходящих за короткие промежутки времени, например, у адвентивных видов, склонных к инвазии и натурализации во вторичных ареалах.

Материалы и методы

Исследования проводились начиная с 1980 г. по 2024 г. в пределах Нижнего Поволжья и касались закономерностей формирования ареалов некоторых сорных и адвентивных видов флоры региона. Под Нижнем Поволжьем подразумевается территория Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкии. Основанием для построения карт ареалов послужили литературные сведения (Kazakevich, 1933, 1959; Kazakevich, Galkina, 1965; Lind, 1939; Skvortsov, 1971; Matveev, 2003; и др.), материалы собственных сборов авторов в природе и коллекции ведущих отечественных гербариев (LE, MW, MHA, SARAT), а также гербарных хранилищ Калмыцкого университета (KALM), Волгоградского государственного университета (VOLSU), Волгоградского социально-педагогического университета (VOLPU), Волгоградского регионального ботанического сада (VRBG) и др.

Анализируемые виды рассматриваются в рамках эколого-флористических комплексов (ЭФК). Под ЭФК понимаются исторически сложившиеся совокупности видов растений, слагающих растительные группировки, формирующихся в сходных экологических условиях под влиянием одного или нескольких ведущих экологических факторов (Sagalaev, 2008).

Точечные ареалы некоторых наиболее любопытных и интересных адвентивных видов были опубликованы ранее (Sagalaev, 2012).

Результаты и их обсуждение

Анализ динамики ареалов исследованных видов растений флоры Нижней Волги позволили выявить следующие закономерности.

-

1. Виды зональных ЭФК и их эдафических вариантов (степной, лугово-степной, псаммофильно-степной, петрофильно-степной, пустынно-степной, галофильно-лугово-

степной), проявляющих тенденцию к расширению своих ареалов, расселяются в основном с помощью наземного транспорта преимущественно в широтном или долготном направлениях. При этом конкретные пути их расселения совпадают с отмеченными ранее направлениями флорогенетических потоков, имевших место в регионе при формировании флоры в геологическом прошлом (Sagalaev, 2000). Например, таков характер изменения ареалов за последние 20-40 лет Aegilops cylindrica Host, Hordeum jubatum L., Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., Goebelia alopecuroides (L.) Bunge, Trisetaria cavanillesii (Trin.) Maire и др.

-

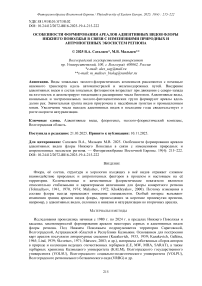

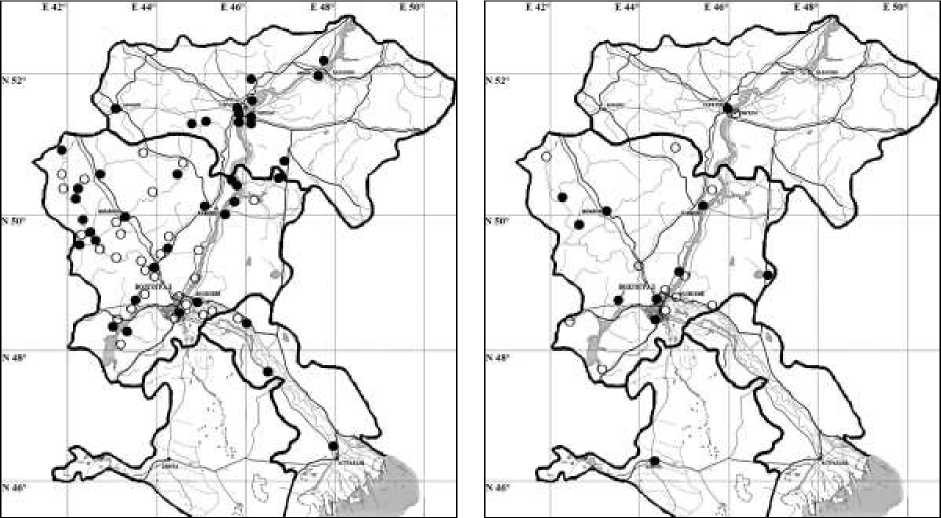

2. Зональные степные сообщества и их эдафические варианты достаточно устойчивы по отношению к внедрению в них адвентивных видов. Возможность вхождения адвентивных видов в состав зональных фитоценозов различна и возрастает при движении с северо-запада на юго-восток. Так в подзоне настоящих (типчаково-ковыльных) степей зафиксирована инвазия и устойчивая натурализация лишь двух видов [ Lagoseris sancta (L.) K. Maly, Sporobolus cryptandrus (Torr.) Gray] (рис. 1, 2) (Maltsev, Sagalaev, 2023), в то время как в пустынно-степной подзоне таких видов насчитывается уже 6 [ Goebelia alopecuroides , Lagoseris sancta , Solanum rostratum Dun., S. triflorum Nutt., Papaver stevenianum Mikheev, Sporobolus cryptandrus ], а в полосе северных прикаспийских пустынь – 10 видов ( Chondrilla ambigua Fisch. ex Kar. et Kir., Cucumis myriocarpus Naud., Euphorbia glyptosperma Engelm., Fumaria asepala Boiss., Lagoseris sancta , Opuntia tortispina Engelm. et J.M. Bigelow, Papaver stevenianum , Solanum rostratum , S. triflorum , Trisetaria cavanillesii ). Очевидно, что эти списки неполные и далеко не окончательные, но и они дают представление о тенденции нарастания вероятности внедрения чужеземных видов в состав зональной флоры Нижнего Поволжья при продвижении с северо-запада на юго-восток от степной зоны к пустынной. Вероятно, это связано с большей устойчивостью степных фитоценозов к инвазиям адвентивных видов в сравнении с пустынными. Примечательно, что в пустынные сообщества региона внедряются преимущественно виды весеннего эфемеретума, использующие благоприятный период для своего развития (апрель-май), а также виды ядовитые, не поедаемые пасущимся скотом ( Chondrilla ambigua , Cucumis myriocarpus , Euphorbia glyptosperma , Solanum rostratum , S. triflorum ). Характер и особенности динамики ареалов подобных видов можно рассмотреть на примере лагозериса священного ( Lagoseris sancta ), который осуществил инвазию в зональные сообщества Нижнего Поволжья на рубеже XX XXI вв. (рис. 1,2). Первые его находки в зоне северных пустынь были приурочены к дельте Волги (сборы С.Г. Гремяченского, 1855, Г.С. Карелина, XIX в. - MW). В полосе типчаково-ковыльных степей вид был впервые отмечен А.К. Скворцовым в 1968 г. на правобережье Дона напротив г. Калача-на-Дону (Skvortsov, 1971). В последующем отмечается быстрое расселение и активная инвазия вида в зональные степные сообщества, а пустынной полосе Северного Прикаспия растение встречается преимущественно в населённых пунктах, антропогенно изменённых растительных группировках (рудеральные местообитания, придорожные группировки и т. д.), а также в экотонных биотопах дельты Волги. Общая тенденция формирования ареала в регионе – продвижение вида в степной зоне к северу вплоть до подзоны луговых степей. Продвижение вида шло с юго-запада на северо-восток и с юго-востока на северо-запад. Быстрота его расселения несомненно, связана с анемохорным характером распространения диаспор.

К настоящему времени недостаточно сведений по распространению Lagoseris sancta в Саратовском Заволжье; вероятно, растение там встречается и, по-видимому, нередко. Сходную динамику ареалов в регионе можно наблюдать у Papaver stevenianum, Solanum rostratum и других видов (Sagalaev, 2012).

Рис. 1. Ареал Lagoseris sancta в регионе до 2000 г.

Рис. 2. Ареал Lagoseris sancta в регионе в 2024 г.

Fig. 1. The range of Lagoseris sancta in the region before 2000

Fig. 2. The range of Lagoseris sancta in the region by 2024

-

* - пункт первоначального заноса (или обнаружения) вида (p.h. - primum habitat);

-

• - местонахождение вида по данным гербарных материалов (v.s. - vidi siccam);

о - местонахождение вида по наблюдениям в природе (v.v. - vidi vivam).

⁕ - point of initial introduction (or discovery) of the species (p.h. - primum habitat);

-

• - location of the species according to herbarium materials (v.s. - vidi siccam);

-

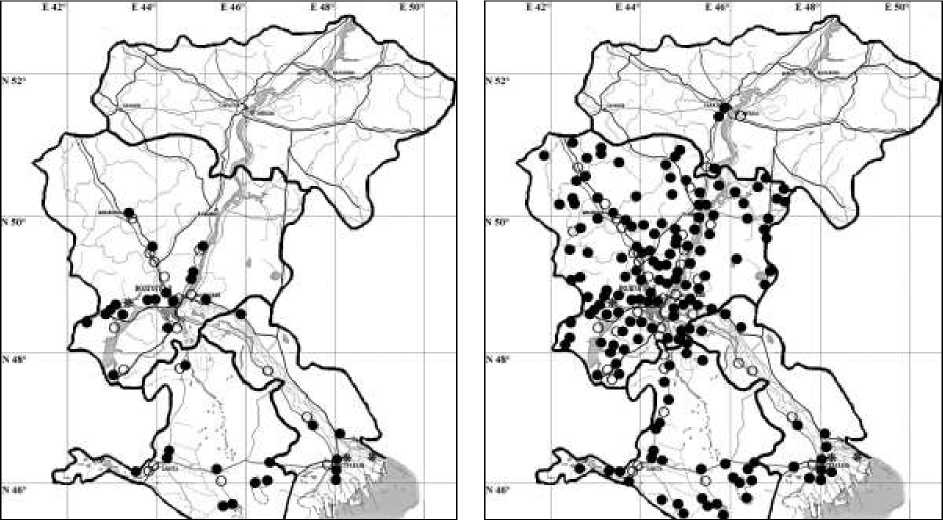

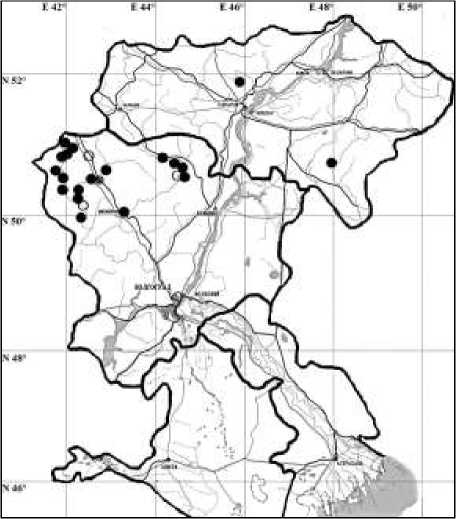

3. Некоторые адвентивные виды флоры региона в ходе своего расселения проявляют тенденцию к смене и расширению числа биотопов [ Alyssum hirsutum M. Bieb., Grindelia squarrosa (Pursh) Dun, Lagoseris sancta , Papaver stevenianum ], что позволяет относить их к числу рецентных мигрантов (Gejdeman, 1983). По этой причине они могут входить в различные ЭФК – от адвентивно-синантропного и сорного до зональных, экстразональных и азональных, демонстрируя высокую фитоценотическую лабильность и потенциальную способность к заселению разнообразных биотопов; именно среди таких видов могут быть потенциально опасные инвазивные виды и уже состоявшиеся виды-турбаторы (Kovaljev, 1995), способные к блокировке естественных сукцессий и формирующие очень своеобразные сообщества, не свойственные исходному растительному покрову. Особенно велика вероятность таких процессов в экотонных биотопах, о чём свидетельствует особенности формирования ареалов в регионе у Ambrosia artemisiifolia L., A. psylostachya DC. (рис. 3), Halimodendron halodendron (Pall.) Voss. (рис. 4) и др.

-

4. Адвентивные виды, натурализующиеся в составе азональных и экстразональных эколого-фитоценотических групп (водные, прибрежные, луговые, лесные), формируют свои ареалы преимущественно вдоль долин рек в виде отдельных очагов или сплошных полос и лент. Таковы форма и динамика ареалов Acer negundo L., Ambrosia trifida L., Amorpha fruticosa L., Bidens frondosa L., Bolboschoenus glaucus (Lam.) S. G. Smith, B. laticarpus Marhold, Hroudová,

○ - location of the species according to observations in the wild (v.v. - vidi vivam).

Ducháček et Zákravský, Cyperus difformis L. Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray (рис. 5), Epilobium adenocaulon Hausskn., E. pseudorubescens A. Skvorts., Fraxinus pennsylvanica Marsh., Helianthus lenticularis Dougl., H. subcanescens (A. Gray) E. E. Wats., Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle, Juncus tenuis Willd., Medicago minima (L.) Bartalini, Nelumbo nucifera Gaertn., Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch, Sagittaria trifolia L. , Vitis riparia Michx. и др. Некоторые из них могут поселяться в составе рудеральных сообществ в условиях урбанизированных экосистем, с успехом выдерживая конкуренцию с другими синантропными видами ( Acer negundo , Ambrosia trifida, Bidens frondosa и т. д.).

Рис. 3. Ареал Ambrosia psylostachya в регионе

Рис. 4. Ареал Halimodendron halodendron в регионе

Fig. 3. The range of Ambrosia psylostachya in the region

Fig. 4. The range of Halimodendron halodendron in the region

* - пункт первоначального заноса (или обнаружения) вида (p.h. - primum habitat);

-

• - местонахождение вида по данным гербарных материалов (v.s. - vidi siccam);

о - местонахождение вида по наблюдениям в природе (v.v. - vidi vivam).

⁕ - point of initial introduction (or discovery) of the species (p.h. - primum habitat);

-

• - location of the species according to herbarium materials (v.s. - vidi siccam);

-

5. Некоторые адвентивные виды проявляют стойкую тенденцию к поселению и распространению вдоль железных и шоссейных дорог, транспортных путей сообщения и их инфраструктуры. Например, такова приуроченность и особенность формирования ареалов в пределах региона у Artemisia dubia Wall. ex Besser, A. sieversiana Willd., Euphorbia davidii Subils, Oberna schottiana (Schur) Tzvel., Oxybaphus nictagineus (Michx.) Sweet и некоторых других видов.

-

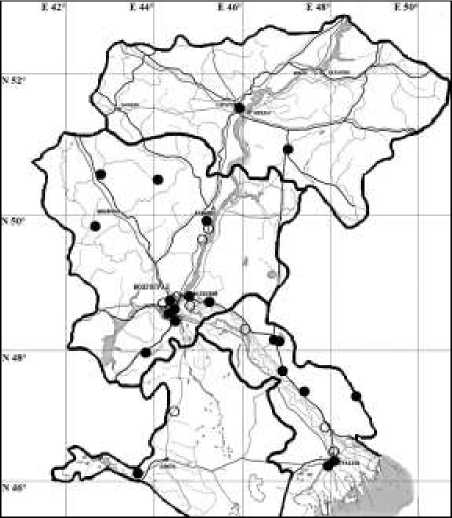

6. Большая группа сорных и адвентивных видов приурочена почти исключительно к населённым пунктам и промышленным зонам: Acalypha australis L., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Anisantha sterilis (L.) Nevski, Azolla filiculoides Lam., Cardaria chalepensis (L.) Hand.-Mazz., Cenchrus alopecuroides (L.) Thunb., Clematis serratifolia Rehd. , Diplotaxis tenuifolia (L.)

○ - location of the species according to observations in the wild (v.v. - vidi vivam).

DC., Eleusine indica (L.) Gaertn., Eragrostis imberbis (Franchet) Probatova, E. multicaulis Steud., Euphorbia maculata L., E. nutans Lag., Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake, G. parviflora Cav., Helianthus strumosus L., Hordeum jubatum L., H. murinum L., Oxalis corniculata L., O. dillenii Jacq., O. stricta L., Pistia stratiotes L. , Robinia neomexicana A. Gray, R. viscosa Vent. (рис. 6), Sorghum halepense (L.) Pers., Torilis arvensis (Huds.) Link, Tragus racemosus (L.) All. и многие другие.

Рис. 5. Ареал Echinocystis lobata в регионе

Fig. 5. The range of Echinocystis lobata in the region

Рис. 6. Ареал Robinia viscosa в регионе

Fig. 6. The range of Robinia viscosa in the region

* - пункт первоначального заноса (или обнаружения) вида (p.h. - primum habitat);

-

• - местонахождение вида по данным гербарных материалов (v.s. - vidi siccam);

о - местонахождение вида по наблюдениям в природе (v.v. - vidi vivam).

⁕ - point of initial introduction (or discovery) of the species (p.h. - primum habitat);

-

• - location of the species according to herbarium materials (v.s. - vidi siccam);

-

7. Скорость натурализации многих видов адвентивной флоры в последнее время резко возросла, что выражается в увеличении числа их находок (Matveev, 2003), расширении вторичных ареалов многих из них в пределах Нижнего Поволжья. Это следует, по-видимому, связывать с серьёзной перестройкой климата в последние десятилетия (Sazhin et al., 2003; Zhizhko, 2021), а также со значительным увеличением площади вторичных местообитаний (заброшенных полей, залежей, населённых пунктов, рудеральных местообитаний и т. д.) в результате глубокого социально-экономического кризиса в регионе.

○ - location of the species according to observations in the wild (v.v. - vidi vivam).

Заключение

Таким образом, накопленные к настоящему времени флористические и ареалогические материалы позволяют оценить основные тенденции динамики адвентивной фракции флоры, попытаться построить вероятные модели флорогенеза, а также предположить возможные направления изменения адвентивной флоры региона в будущем. Подобного рода гипотетические сценарии дальнейших этапов формирования и развития адвентивной флоры региона авторы предполагают обсудить в следующей публикации.

Существенный вклад в оценку распространения некоторых (преимущественно раноцветущих) адвентивных видов на территории Волгоградской обл. внесли многолетние сборы студентов Волгоградского государственного и Волгоградского социальнопедагогического университетов, проводившихся во время полевых практик, за что авторы публикации выражают искреннюю благодарность.