Особенности формирования архитектурно-этнографических музеев, сохраняющих памятники истории и культуры, на примере АЭМ «Ангарская деревня» в Иркутской области

Автор: Довгалева Татьяна Юрьевна

Журнал: Вестник национального исследовательского института культурного наследия @niikn

Рубрика: Вопросы истории и исторического исследования

Статья в выпуске: 1 (5), 2025 года.

Бесплатный доступ

Представленная статья посвящена рассмотрению особенностей формирования архитектурно-этнографических музеев, сохраняющих памятники истории и культуры, на примере Архитектурно-этнографического музея (АЭМ) «Ангарская деревня им. О. Леонова», расположенного в границах Центрального района города Братска Иркутской области. В первой части статьи обозначены и проанализированы особенности работы с памятниками истории и культуры, возникавшие в процессе наполнения коллекционного фонда АЭМ «Ангарская деревня», в основном в 1970-х – первой половине 1980-х гг. Во второй части статьи определены и охарактеризованы особенности работы с памятниками деревянного зодчества, имевшие место при организации и дальнейшем развитии экспозиции АЭМ, на протяжении последней трети XX – первой четверти XXI вв. В заключении приведены основные выводы исследования и намечены рекомендации для дальнейшего развития как данной тематики, так и смежных тем в историко-архитектурном научном дискурсе

АЭМ «Ангарская деревня», памятники деревянного зодчества, выявление памятников, транспортировка, сохранение памятников, зонирование, усадебные комплексы, Среднее Приангарье, Братск, О.М. Леонов

Короткий адрес: https://sciup.org/14131940

IDR: 14131940 | УДК: 930.85 | DOI: 10.24412/3034-4557-2025-15-127-152

Текст научной статьи Особенности формирования архитектурно-этнографических музеев, сохраняющих памятники истории и культуры, на примере АЭМ «Ангарская деревня» в Иркутской области

Архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня им. О. Леонова» (также применимо краткое наименование – АЭМ «Ангарская деревня») является филиалом МБУК «Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары». Кроме того, АЭМ «Ангарская деревня» в 20172024 гг. имел статус выявленного объекта культурного наследия (ВОКН) «Архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня». Обозначенный АЭМ расположен в северо-восточной (не имеющей застройки) части Центрального района города Братска, на берегу реки Ангары (фактически на берегу Братского водохранилища), у северной оконечности Пионерского залива.

Официально датой основания АЭМ «Ангарская деревня» считается 20 мая 1979 г., в этот день Министерством культуры РСФСР был издан приказ № 321 «О создании музея народного зодчества в г. Братске на правах филиала историко-краеведческого музея» [Штеле 2007, 14]. Основная идея создания музея под открытым небом в Братске принадлежала братскому краеведу и общественному деятелю – Октябрю Михайловичу Леонову (1924-1979) [Пояснительная записка к эскизному проекту планировки 1977, 9]. В 2017 г. АЭМ «Ангарская деревня» было присвоено имя О.М. Леонова1.

Рисунок 1. Вид сверху на АЭМ «Ангарская деревня». Период создания: первая четверть XXI в.2

В конце 1960-х гг. на территории Сибири имела место активизация процесса организации этнографических музеев под открытым небом, в качестве одной из форм сохранения наследия традиционной народной культуры, представленной в архитектурном плане уникальными образцами деревянного зодчества. Подобными сибирскими музеями, помимо АЭМ «Ангарская деревня», являлись следующие:

o Государственный историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» (первоначально был создан на рубеже 1960-х – 1970-х гг. как музей политической ссылки, связанный с именем В.И. Ленина, и преобразован в АЭМ уже в первой половине 1990-х гг.);

o Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (начал создаваться с 1970 г. к юго-востоку от Иркутска, в связи со строительством Усть-Илимской ГЭС и необходимостью сохранения памятников деревянного зодчества XVII-XVIIIвв. города Илимска, попавших в зону затопления);

o Этнографический музей народов Забайкалья «Верхняя Березовка» (начал работать как музей под открытым небом летом 1973 г. в пригороде Улан-Удэ);

o Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока СО РАН (был основан 1968 г., но в качестве музея под открытым небом начал функционировать под Новосибирском только с конца 1970-х гг.) и другие [Тихонов 2013, 61-65].

Среди обозначенных музеев АЭМ «Ангарская деревня» выделялся собственной спецификой. Изначально данный АЭМ создавался, с одной стороны, как комплекс памятников, вывозимых, в том числе, из зон затопления Братской (начало строительства – 1954 г.), Усть-Илимской (начало строительства – 1963 г.) и Богучанской (начало строительства – 1974 г.) ГЭС; с другой стороны, как репрезентативный собирательный образец деревни, характерной для Среднего Приангарья первой трети XVII – первой половины XXвв.

При формировании АЭМ «Ангарская деревня» наблюдался ряд особенностей, в целом присущих работе с памятниками истории и культуры, попадающими в подобные архитектурно-этнографические музеи (так называемые «музеи под открытым небом»). Следовательно, представляется довольно актуальным проанализировать, как именно и с какими особенностями происходил процесс создания, развития и наполнения памятниками истории и культуры данного АЭМ, с момента начала наполнения его коллекции и вплоть до настоящего времени.

Наиболее значимыми источниками, позволяющими составить представление о процессе формирования АЭМ «Ангарская деревня» и его коллекции, являются материалы научно-технической документации, хранящиеся в архиве Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области: «Пояснительная записка к эскизному проекту планировки» (1977); «Научнометодические обоснования к "Проекту детальной планировки русского сектора"» (1984); «Проект зон охраны природного ландшафта памятника истории и культуры – архитектурно-этнографического музея "Ангарская деревня" в городе Братске Иркутской области» (1991) и др.

Кроме того, довольно информативными являются некоторые современные исследовательские работы, в которых содержатся сведения по истории создания рассматриваемого АЭМ и составе его экспозиции: Штеле Г.М. «Усадьба Непомилуева в архитектурно-этнографическом музее "Ангарская деревня"» (2005); Штеле Г.М. «Усадебные комплексы архитектурноэтнографического музея "Ангарская деревня"» (2007); Тихонов В.В. «Этнографические музеи под открытым небом Сибири» (2013). Сведения, представленные в данных работах, также позволяют составить представление о функционировании музея под открытым небом в первой четверти XXI в.

Наконец, отдельного упоминания заслуживают труды по истории Братска, в которых, в том числе, рассмотрен советский период развития данного населенного пункта и строительство Братской ГЭС, создание которой в значительной степени повлияло на возникновение рассматриваемого АЭМ: Приставкин А.И. «От Братска до Усть-Илима» (1973); «Братск – Богучаны» (1977); «Памятники и памятные места Братска. Справочник. 360-летию г. Братска посвящается» (1992) и др. Фактографические и аналитические сведения из представленных трудов послужили основой для понимания историкокультурного контекста формирования АЭМ «Ангарская деревня».

Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что на основе научно-технической документации, сохранившихся картографических и фотографических материалов, данных исследовательских работ был произведен подробный анализ особенностей формирования архитектурно- этнографических музеев, на примере АЭМ «Ангарская деревня» в Иркутской области. Анализ производился с учетом специфики конкретного АЭМ, в контексте исторического развития региона Среднего Приангарья.

Методология проведенного исследования состояла в использовании общенаучных (анализ, синтез и обобщение), а также специально-исторических и междисциплинарных исследовательских методов. В числе прочих были задействованы методы: сравнительно-исторический (для выявления типичных черт при формировании архитектурно-этнографических музеев, а также уникальных черт процесса развития АЭМ «Ангарская деревня»); метод сопоставления и разграничения явлений (для выявления из общего массива данных о процессе развития АЭМ характерных особенностей его формирования); структурно-функциональный (для анализа отдельных элементов и их назначения в структуре музейного комплекса рассматриваемого АЭМ); метод ретроспекции (в рамках анализа процесса появления и развития тех или иных структурных единиц в составе экспозиции АЭМ).

Краткая историческая справка о специфике развития деревень в Среднем Приангарье с первой трети XVII в. по середину XX в.

Первые поселения русских землепроходцев на Ангаре стали возникать уже в 1620-е – 1630-е гг. С 1650-х гг. началось массовое переселение русских крестьян в Приангарье: переселенцы на так называемых «угожих местах» ( высокий склон, очищенная от деревьев и кустарника продуваемая местность, близость к воде) ставили деревни в два-три двора и начинали возделывать земли. В 1650-е – 1680-е гг. возник ряд деревень по реке Илим (Невон, Карапчанка, Аникино и др.) и вблизи Братского острога (Падун, Шаманово, Долгий Дуг, Анчериково, Усть-Вихорева и др.).

Осваивавшими Приангарье русскими землепроходцами являлись выходцы из северных регионов Европейской России. Они приносили с собой на Ангару традиции русского народного деревянного зодчества. Первоначально возводимая в Приангарье архитектура копировала северорусские образцы – избы типа «брус» или «глаголь» с жилыми и хозяйственными помещениями под одной крышей. Позднее стала использоваться двухдворовая планировка жилой усадьбы: с открытым «чистым» двором и находящимся под крышей скотным двором. Наконец, был сформирован характерный тип замкнутой двух- или даже трехдворовой усадьбы, по планировке похожей на острог, в которой «чистый» и хозяйственный дворы уже не были покрыты крышей. Указанный тип просуществовал с конца XVII – начала XVIII вв. вплоть до 1920-х гг. [Пояснительная записка… 1977, 1-3]

При этом практически вплоть до второй половины XX в. в деревенской архитектуре Приангарья продолжали наблюдаться архитектурноконструктивные приемы древнерусского деревянного зодчества (самцовая кровля, мощные охлупни-шеломы с рубленым орнаментом, поддерживающие свес крыши выпуски-помочи, настил полов и потолков из колотых плах, причелины и полотенца с резными орнаментами и солярными знаками и др.). Кроме того, сохранялись этнографические особенности быта и архитектуры, возникшие вследствие контактов русских поселенцев с бурятами и эвенками

Необходимо отметить, что самобытный облик поселений Среднего Приангарья сохранялся на протяжении столь длительного времени в силу географического положения региона. Среднее Приангарье, будучи ограждено с обеих сторон труднодоступными ангарскими порогами и удалено от основных гужевых транспортных путей, оказалось лишь в незначительной степени подвержено влиянию позднейших переселений [Пояснительная записка… 1977, 1-3; Штеле 2007, 13-14].

Анализ особенностей работы с памятниками истории и культуры в процессе наполнения коллекционного фонда АЭМ «Ангарская деревня». Специфика поиска и выявления памятников истории и культуры в районе Среднего Приангарья

29 мая 1970 г. состоялась первая учредительная конференция Братского отделения ВООПиК, на которой было принято постановление «о строительстве Братского мемориально-музейного комплекса, об обследовании зоны затопления Усть-Илимской ГЭС с целью выявления старинных зданий и сооружений, о взятии на учет всех памятников истории и культуры на территории Братска и районов» 3.

Поиск и выявление памятников истории и культуры в районе Среднего Приангарья довольно активно проводились в период 1970-х – начала 1980-х гг. Всего, из данных «Проекта детальной планировки русского сектора», составленного в 1984 г., известно о шести экспедициях подобного характера:

-

1) в 1971-1974 гг. – на реку Ангару (в пределах участка территории

Братск – Усть-Илимск);

-

2) в 1976-1983 гг. – на реки Ангара (в пределах участка территории

Усть-Илимск – Кодинск – Стрелка) и Енисей (в пределах участка территории Красноярск – Енисейск);

-

3) в 1980 г. – на реку Илим;

-

4) в 1980-1981 гг. – в район расположения Братского водохранилища

(до поселка Подволочное);

-

5) в 1981-1982 гг. – на реку Муру и в лесные зоны Братского, Усть-

- Илимского и Чунского районов;

-

6) в 1983 г. – в Тулунский и Куйтунский районы.

Дополнительно, вне указанных экспедиций, значительные работы по подготовке к перевозке памятников были проведены в деревне Старая Анзеба на реке Вихоревке [Научно-методические обоснования к «Проекту детальной планировки русского сектора» 1984, 6-7].

В первой половине 1970-х гг. на начальном этапе обследования территорий на Средней Ангаре перед экспедициями ставилась задача выявления памятников для комплектования русского сектора музея «Ангарская деревня»; экспедиции организовывались, в частности, при опоре на уже имевшиеся сведения о деревянном зодчестве района Средней Ангары.

С целью выявления и отбора памятников в пределах территории Братск – Усть-Илимск были обследованы следующие деревни: Нижняя Шаманка, Подъеланка, Закурдаево, Банщикова, Аникино, Воробьево, Гарменка. Впоследствии, ряд памятников из указанных деревень либо были непосредственно перевезены в город Братск, либо послужили образцами для воссозданных в дальнейшем в границах АЭМ строений. При выявлении того или иного памятника производились его фотофиксация, обмеры и маркировка для последующей транспортировки на территорию АЭМ [Научно-методические обоснования… 1984, 6-8].

В период 1970-1973 гг. (по другим данным, в период 1970-1976 гг.) Братским отделением ВООПИиК было обследовано 18 сел, расположенных по Ангаре, между Братском и Усть-Илимском. Организатором десятков экспедиций в указанные села, а также в зону затопления формируемого Усть-Илимского водохранилища (создававшегося на рубеже 1960-х – 1970-х гг.) стал О.М. Леонов [Пояснительная записка… 1977, 9; Штеле 2007, 13-14].

Кроме того, уже в период 1970-1976 гг., как можно заключить, опираясь на метод сопоставления и разграничения явлений, конкретно для формирующегося АЭМ был разработан принцип отбора памятников истории и культуры для фондов данного музея: будущие памятники в составе музея должны были наиболее полно выражать «типичные и самобытные черты» приангарской крестьянской архитектуры и планировки деревень. Наиболее конкретно обозначенный принцип отбора был сформулирован следующим образом: «при типовом наборе строений / изба, амбары, скотный двор-стайка, зимовье, навесы, баня / отбирать усадьбы различной планировки, разного архитектурного облика и социального уровня не позже конца XIX в., когда в деревни начало проникать влияние города и купеческой деревянной архитектуры» [Пояснительная записка… 1977, 9].

В соответствии с указанным принципом, в населенных пунктах, находившихся в границах зоны затопления Усть-Илимской ГЭС, были отобраны пять крестьянских усадеб целиком с комплексами хозяйственных построек при них, а также отдельный дом конца XVIII в. из деревни Гарменка (где провел детство Герой Советского Союза С.Б. Погодаев), дом-связь деревенского торговца, также отдельные амбары, стайки и другие строения. [Там же, 10].

Однако необходимо отметить, что на начальном этапе поиска памятников в Среднем Приангарье аналоги (что могли бы пригодиться в проектновосстановительных работах) для выявляемых строений не подбирались, по причине нехватки времени и специфики логистики (что рассмотрено в данной статье отдельно). Проблемы, связанные с дополнительным выявлением памятников, подбором аналогов, изучением типологии деревянного зодчества Приангарья решались уже на втором этапе экспедиционных исследований.

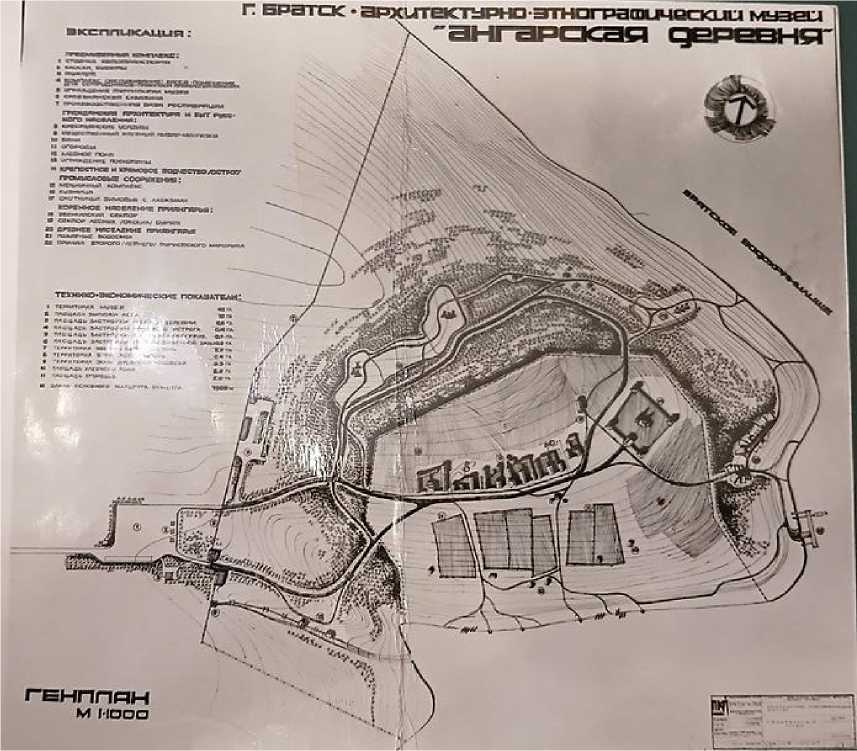

Рисунок 2. г. Братск. АЭМ «Ангарская деревня». Генплан. Масштаб: 1:1000.

Период создания: 1976-1977 гг.4

На втором этапе поиска и выявления памятников, пришедшемся на вторую половину 1970-х – первую половину 1980-х гг., перед исследователями стояли следующие задачи: 1) изучить типологию крестьянских усадеб Приангарья с выделением района Средней Ангары; 2) изучить типологию отдельных построек усадеб и их элементов; 3) дополнительно выявить ряд памятников деревянного зодчества с целью перевозки их в города Братск и Кодинск (где также предполагалась организация АЭМ); 4) продолжить изучение народного деревянного зодчества Приангарья; 5) подобрать аналоги различных конструктивных элементов в составе выявляемых усадеб [Научно-методические обоснования… 1984, 8-9]. По итогам поставленных задач были определены территории, с наибольшей концентрацией сохранившихся памятников: участок Приангарья в пределах Усть-Илимск – Богучаны, а также деревни Червянка,

-

4 Пояснительная записка к эскизному проекту планировки. Братск, 1977.

Надуй, Бидея на реке Муре и деревня Старая Анзеба на реке Вихоревке. В «реальные для перевозки памятников районы» (то есть территории, откуда возможно было транспортировать строения) были включены деревни Червянка и Надуй на реке Муре, а также районы Кодинска и Усть-Илимска на реке Ангаре. При этом было обозначено, что на реке Илим (за исключением деревни Коченга), а также в акватории Братского водохранилища и районах Тулунском и Куйтунском практически отсутствовали типичные для Среднего Приангарья памятники деревянного зодчества.

Путем анализа, произведенного с опорой на метод ретроспекции, установлено, что всего за период 1980-1983 гг. было выявлено, обмерено и «назначено к перевозке» более 40 памятников. Однако из них по состоянию на 1984 г. было перевезено 11 памятников (2 избы, 8 амбаров и один общественный хлебный амбар-мангазея), еще 12-15 памятников находились «в реальной для перевозки ситуации» , а остальные памятники считались утраченными (аспект, связанный с сохранением памятников, также рассмотрен в данной статье отдельно). Кроме того, для пополнения коллекции формирующегося музея был определен еще один район экспедиционных обследований – река Лена, в пределах участка территории Качуг – Жигалово – Усть-Кут – Киренск. В указанном районе сохранялось большое количество деревень конца XVII – начала XVIII вв. и существовали дороги, пригодные для транспортировки памятников [Там же, 9-10].

Подводя итоги рассмотрению процесса поиска и выявления памятников для АЭМ «Ангарская деревня», основываясь на методах ретроспекции и сравнительно-исторического анализа, можно обозначить характерные особенности данного процесса. Начальной точкой для поисков памятников послужили как сформировавшийся запрос на создание архитектурноэтнографического музея под открытым небом в городе Братске, так и некоторые, уже имевшиеся к началу последней трети XX в., сведения о ценности памятников деревянного зодчества на Средней Ангаре. Далее, обозначенный процесс развивался по нескольким направлениям: непосредственное выявление первоначального массива памятников и уточнение границ территорий исследования (то есть определение районов наибольшего скопления сохранившихся памятников).

Выявление памятников велось строго в соответствии с определенным принципом их отбора (выработанного специально для АЭМ «Ангарская деревня»): первоначально отбирались усадьбы различной планировки, облика и социального уровня, построенные не позже конца XIX в. и сохранившие в своем составе характерный набор надворных построек. При этом при выявлении тех или иных строений проводилась их каталогизация (фотофиксация, обмеры, маркировка с внесением данных в соответствующую документацию), а также нередко сразу же осуществлялась транспортировка выявленных памятников в город Братск.

Специфика транспортировки памятников истории и культуры с территории их обнаружения на территорию АЭМ «Ангарская деревня»

Транспортировка выявленных памятников истории и культуры на территорию АЭМ «Ангарская деревня» зачастую была сопряжена с рядом трудностей, вызванных слабой логистической доступностью исторических мест расположения обозначенных памятников. Обыкновенно историческое местоположение того или иного памятника деревянного зодчества находилось в границах какой-либо деревни (в некоторых случаях, уже заброшенной). Деревни на Средней Ангаре, а также в иных районах, оказавшихся в зоне исследований, выстраивались местными русскими поселенцами на берегах крупных рек (либо даже на речных протяженных островах) 5 . Передвижение местных жителей между населенными пунктами в основном велось по речной сети; следовательно, пригодных для автотранспорта дорог в исследуемых районах могло быть не слишком много (либо частично они также могли быть заброшены).

Логистический фактор оказал значимое влияние на конечный состав фондов АЭМ «Ангарская деревня», а также его экспозиции, поскольку в начальный период формирования музейной коллекции периодически приходилось отбирать для перевозки и перевозить не самые выдающиеся образцы памятников Приангарья. Об указанной проблеме в «Проекте детальной планировки русского сектора» 1984 г. было написано следующее: «Все усилия были направлены на выявление и перевозку необходимых для музея построек… <…> …Кроме того, в результате нехватки времени и сложностей в организации перевозок, зачастую брались постройки, заведомо непригодные для реставрации, как, например, дом усадьбы С. Говорина, не соответствующий типологии древнекрестьянского жилища Средней Ангары, многие постройки других усадеб, явно неудовлетворительного технического состояния, которые при возможности, могли бы быть тут же заменены на аналогичные и которых в достатке было в соседних усадьбах» [Научнометодические обоснования… 1984, 8].

Тем не менее, даже при наличии ограничений, обозначенных выше, уже в 1973-1974 гг., то есть на начальном этапе формирования АЭМ «Ангарская деревня» были произведены обмеры и маркировка выявленных в зоне затопления Усть-Илимской ГЭС памятников истории и культуры, их разборка и перевозка в Братск [Пояснительная записка… 1977, 10]. При этом краевед-этнограф О.М. Леонов, лично объезжая населенные пункты, отбирал памятники, маркировал бревна, разбирал постройки и организовывал их транспортировку. Активное содействие по вывозу и хранению памятников исследователям и организаторам музея оказывал начальник Братскгэсстроя Иван Иванович Наймушин (1905-1973)6.

В 1973-1974 гг., как можно заключить из анализа пояснительной записки 1977 г., произведенного при посредстве метода ретроспекции, были разобраны и вывезены в Братск следующие усадьбы: 1) Усадьба С.Е. Говорина из деревни (села) Подъеланка; 2) Усадьба В.А. Непомилуева из деревни Нижняя Шаманка; 3) Усадьба А.Ф. Коморникова из села Подъеланка; 4) Купеческая усадьба из села Подъеланка; 5) Крестьянская усадьба М.В. Говорина из села Подъеланка; 6) Усадьба С.Б. Погодаева из деревни Гарменка; 7) Крестьянская усадьба И.П. Скрипова из села Подъеланка. Кроме того, было вывезено три мельницы (одна – из деревни Закурдаево и две – стоявшие в одном ручье, недалеко от деревни Банщиково); шесть бань (четыре бани, топившиеся «по-черному», и две – с печками; одна из указанных бань была совмещена с амбаром и предназначалась для купеческой усадьбы); три зимовья и два лабаза

(двускатный и односкатный). Также предполагался к транспортировке в 19781979 гг. общественный хлебный амбар-мангазея из деревни Тушама. Наконец, для организации эвенкийского стойбища были выявлены и каталогизированы все, сочтенные необходимыми, памятники; но к 1977 г. еще ни один из них не был перевезен в Братск (экспозиция «эвенкийское стойбище» на территории АЭМ была открыта только в 1982 г.). А по бурятскому стойбищу вообще не было ничего выявлено и только предполагалось проводить исследования об образе жизни лесных бурят [Пояснительная записка… 1977, 10-14]. Установлено, что ориентировочно к 1977 г. из зоны затопления Усть-Илимской ГЭС в целях организации АЭМ было вывезено в общей сложности 61 строение, а также около двух тысяч предметов, представляющих этнографическую ценность [Штеле 2007, 14].

Необходимо отметить также, что уже во второй половине 1970-х – 1980-х гг. исследователи стали определять территории, откуда можно было вывозить памятники с наименьшими логистическими затруднениями [Научнометодические обоснования… 1984, 9].

Таким образом, можно заключить, что специфика транспортировки памятников истории и культуры в город Братск, а впоследствии на территорию АЭМ «Ангарская деревня» заключалась, прежде всего, в логистических затруднениях. Данные затруднения были связаны с исторически обусловленными особенностями расположения выявляемых памятников (в деревнях, расположенных вдоль рек либо на речных островах) и с нередким отсутствием пригодных для автотранспорта дорог.

В начальный период формирования коллекции АЭМ, то есть в первой половине 1970-х гг. логистические затруднения до некоторой степени повлияли на состав формируемой коллекции. Притом, что исследователям оказывалось посильное содействие со стороны Братскгэсстроя. Тем не менее, уже во второй половине 1970-х – первой половине 1980-х гг. при проведении экспедиций исследователи стали стараться заведомо определять те территории, откуда будет доступно осуществить перевозку памятников.

Характеристика особенностей работы с памятниками истории и культуры при организации экспозиции АЭМ «Ангарская деревня». Специфика сохранения памятников истории и культуры на территории АЭМ «Ангарская деревня»

При попытке сохранения существенного числа экспонатов, являющихся памятниками деревянного зодчества, сотрудники АЭМ «Ангарская деревня» сталкивались с рядом трудностей.

Многие из подготовленных к перевозке памятников, в 1970-е – первой половине 1980-х гг., прежде чем их успевали транспортировать, гибли в пожарах (в частности, целиком со всей застройкой сгорела деревня Старая Анзеба на реке Вихоревке) либо разбирались на дрова местными жителями. Отмечалось, что уже к 1984 г. «во всем Приангарье уцелела единственная водяная мельница, практически не осталось кузниц, охотничьих зимовий и лабазов». Также не наблюдалось церквей, являющихся памятниками народной архитектуры. В достаточном количестве, в пределах исследуемых территорий из числа типично усадебных построек сохранялись только различные амбары [Научнометодические обоснования… 1984, 10]. Таким образом, частично памятники утрачивались еще до перемещения их в границы формируемого АЭМ, по причинам, не зависящим от сотрудников музея. В качестве мер по разрешению данной проблемы предлагалось «с одной стороны, улучшение организации перевозок, с другой - дополнительное выявление памятников» [Там же, 10].

Однако при нахождении памятников деревянного зодчества в границах АЭМ «Ангарская деревня» также продолжала сохраняться возможность их утраты. Так на рубеже 1970-х – 1980-х гг. ряд вывезенных для организации АЭМ памятников сгорели; в связи с чем с 1980-х гг. возобновился поиск и вывоз памятников [Штеле 2007, 14].

В соответствующей пояснительной записке 1984 г. о последствиях обозначенной выше утраты было написано следующим образом:

«В первоначальном варианте планировалась музеефикация реально существовавших усадеб с полным набором построек и сохранении планировочной структуры данной усадьбы. Большая часть этнографического материала также была собрана именно в этих дворах, т. е. был возможен почти идеальный вариант воссоздания полного усадебного комплекса в его функциональном и конструктивно-декоративном единстве.

Так как архитектурные памятники, составляющие основу экспозиции музея, были утрачены, а район, откуда они были вывезены, затоплен, то для создания музея остается единственный путь - расширение региона до Кежмы, отбор памятников по типологии среднеангарских построек и комплектование из них усадеб при сохранении первоначальной планировочной структуры.

Для сохранения конструктивно-декоративного единства усадьбы по возможности комплектовать на основе наиболее полного комплекса, дополняя недостающие элементы в той же деревне. <…>» [Пояснительная записка к тематико-экспозиционному плану русской зоны архитектурноэтнографического филиала Иркутского областного музея «Ангарская деревня» 1984, 4-5].

Кроме того, при хранении памятников на территории АЭМ возникали и некоторые трудности, связанные с непосредственным сохранением древесины, из которой были выполнены исторические строения. Процесс гниения древесины в конструкциях обуславливался жизнедеятельностью дереворазрушающих (домовых) грибов и дереворазрушающих насекомых. По состоянию на 1985 г., как следует из данных соответствующего отчета, на территории АЭМ на усадьбе «середняка» нижний брус сенника был поражен жуком-точильщиком, а стояк у ворот – плесенью почти на уровне земли; на усадьбе «бедняка» на стене амбара несколько венцов от земли имели следы поражений дереворазрушающими насекомыми, а верхняя деревянная пласть у входа была поражена призметической гнилью. Также в отчете присутствовали рекомендации по замене новыми некоторых конструктивных элементов сторожевой башни, а натуральные кожи в эвенкийском секторе предлагалось продублировать стеклотканью и дополнительно обезжирить. [Отчет о работах по обследованию состояния древесины памятников музея «Ангарская деревня» в г. Братске 1985, 3, 5-7, 8-9].

Наконец, можно отметить, что определенной группой памятников, для которой в АЭМ «Ангарская деревня» были созданы отдельные условия сохранения, стали строения из деревни Едарма Усть-Илимского района. Из данных научно-технической документации следует, что на территорию АЭМ в период между осенью 2012 г. и осенью 2014 г. из Едармы в разобранном виде были перемещены восемь построек (усадебный дом с воротами, летний дом усадьбы, два амбара, баня и еще три жилых дома). Поскольку перемещенные постройки, так и не были собраны, то элементы их конструкций по состоянию на первую половину 2020-х гг. продолжали храниться у северо-западной оконечности основной музейной территории, в разобранном виде под протяженным, специально выстроенным навесом.

Вследствие того, что ряд памятников, что должны были первоначально войти в состав экспозиции АЭМ «Ангарская деревня», оказались утрачены, на территории музея в том числе стали экспонироваться так называемые «аналоги». Аналоги представляли собой либо перевезенные исторические строения, подобные тем, что планировались к включению в состав экспозиции изначально; либо являлись новоделами, выполненными по образцам исторических памятников. Аналогами также могли становиться перевезенные либо воссозданные усадебные комплексы. Среди аналогов, находящихся в АЭМ на данный момент, можно обозначить, например, следующие: ОКН РЗ «Усадьба Говорина из д. Подъеланка (аналог усадьбы нач. XX в.)», ОКН РЗ «Усадьба Погодаева из д. Гарменка (аналог усадьбы 2-й пол. ХVIII в.)»; ОКН РЗ «Усадьба Скрипова (аналог усадьбы Скрипова изд. Подъеланка второй половины XIX в.)», а также амбар-«самоловня» (по аналогу «самоловни» из деревни Чадобец) и три бани (по аналогам бань из деревень Селенгино, Нижняя Шаманка, Чадобец).

Завершая обзор специфики сохранения памятников деревянного зодчества на территории АЭМ, необходимо отметить, что фактически даже при должном контроле со стороны музейных работников памятники могут оказаться подвергнуты определенным повреждениям: от случайного возгорания либо в результате деятельности разрушающих древесину живых организмов (грибов и насекомых). При утрате, памятники в некоторых случаях могут быть заменены аналогами (историческими строениями, подобными утраченным, либо выполненными по образцам новоделами).

Необходимо также отметить, на территории действующего АЭМ строения могут быть нарочно либо случайно повреждены посетителями. Однако данный фактор, как можно заключить, опираясь на сравнительно-исторический анализ, характерен для любой музейной экспозиции и не может быть отнесен к уникальной специфике функционирования музея под открытым небом.

Зонирование территории АЭМ «Ангарская деревня»; систематизация и классификация памятников истории и культуры

Сохранились сведения о том, что еще в 1965 г. главный архитектор проекта Братской ГЭС Юрий Николаевич Гумбург (1907-1989) выступил с предложением о создании в Братске музея-заповедника сибирского деревянного зодчества. Затем, в 1968 г. начальник Братскгэсстроя И.И. Наймушин внес предложение об установке около плотины Братской ГЭС, на мысе Пурсей старинной сибирской избы. К тому моменту на данном мысе уже была размещена юго-западная башня Братского острога, перевезенная из зоны затопления Братского водохранилища, то есть с территории исторического месторасположения села Братского [Штеле 2007, 13].

В период конца 1960-х – начала 1970-х гг. на основании анализа характера размещения и планировок комплекса деревень района Средней Ангары были сформулированы убедительные историко-архитектурные обоснования создания в Братске музея, посвященного поселениям Средней Ангары, а также определен тип создаваемого музея, то есть современного АЭМ «Ангарская деревня». Были определены предполагаемые структура и построение экспозиции, выбран участок, соответствующий потребностям обозначенного музейного комплекса. В 1977 г. был выполнен эскизный проект планировки музея «Ангарская деревня» [Научно-методические обоснования… 1984, 7-8].

Решение об отводе территории для музея на мысе Пурсей было пересмотрено только в августе 1973 г. В результате обследования местности с вертолета под размещение будущего АЭМ была определена территория площадью в 35 га, в районе пионерского лагеря «Жарок» с выходом к водохранилищу. Обозначенная территория, на которой было начато создание АЭМ «Ангарская деревня», соответствовала всем необходимым природноландшафтным условиям, повторяющим типичное размещение исторических поселений в Среднем Приангарье (формировавшихся на «угожих местах»). Для организации «поселения» на избранной территории была произведена вырубка деревьев и кустарника [Пояснительная записка… 1977, 3-4; Штеле 2007, 13-14].

Можно отметить дополнительно, что по состоянию на конец 1970-х – первую половину 1980-х гг. существовали планы по реконструкции Братского острога (в натуральную величину, с башнями, пряслами стен, храмом и иными строениями), с учетом сохранившейся юго-западной башни. Однако при этом отмечалось, что, в то время как основная часть памятников на территории АЭМ датирована концом XIX – началом XX вв., башня острога была сооружена еще в середине XVII в., то есть относится к гораздо более раннему историческому периоду.

В целом, пытаясь определить, какой исторический период должен презентовать формируемый АЭМ, исследователи, с одной стороны, склонялись к периоду конца XVIII – второй половины XIX вв. ( «с момента образования комплекса ангарских деревень и до начала проникновения городской стилевой архитектуры» ); с другой стороны, отмечали значимость периода конца XIX – начала XX вв. (к которому относилось большее число перемещенных на территорию АЭМ памятников) [Пояснительная записка… 1977, 14-15; Научнометодические обоснования… 1984, 17-18; Пояснительная записка к тематикоэкспозиционному плану… 1984, 2].

Предполагалось изначально, что создаваемый музей будет являться репрезентацией архитектурного наследия и материальной культуры северозападной части Предбайкалья (конкретно территории Среднего Приангарья). И по этой причине будет разделен на три историко-культурные зоны: 1) русскую-старожильческую (ангаро-илимскую); 2) эвенкийскую; 3) бурятскую [Тихонов 2013, 63]. Кроме того, продолжали существовать планы по реконструкции острога, а на площадке перед входом на территорию музея планировалось выстроить археологический павильон.

Таким образом, после выполнения эскизного проекта планировки АЭМ, то есть с конца 1970-х гг. памятники истории и культуры стали подбираться с учетом предполагаемой организации экспозиции музея под открытым небом. Причем необходимо отметить, что наибольшее внимание было уделено организации экспозиции «русской-старожильческой зоны» (будущего «русского сектора»), в порядок организации которой изначально был заложен ряд определенных критериев.

Уже начиная со второй половины 1970-х гг., одной из важных задач при проведении экспедиционных исследований являлась типологизация народной архитектуры Приангарья и, в первую очередь, крестьянских усадеб – «как главного компонента музея "Ангарская деревня", представляющего деревянное зодчество Средней Ангары» . [Научно-методические обоснования… 1984, 10].

Итак, «русская-старожильческая зона» музея под открытым небом должна была быть решена в виде типичной «ангарской деревни» с однорядной усадебной застройкой и традиционно обращенными в сторону берега (на юг) фасадами изб. Как в границах усадеб, так и за пределами последних должны были быть размещены различные подсобные и хозяйственные постройки (водяные мельницы, кузница, хлебный амбар, мангазея, бани, лодки у берега, охотничьи зимовья и т. п.). При каждой усадьбе также было запланировано организовать огород, который бы находился либо позади жилого дома, либо перед его центральным фасадом через улицу. Помимо прочего, в границах «поселения» собирались реконструировать гончарню, смолокурню, рудоплавильную печь, винокуренный завод и «царев кабак».

Стойбища эвенков и лесных бурят предполагалось разместить поблизости от застройки «однорядного поселения», в качестве репрезентации того факта, что русское население Приангарья на протяжении всей истории развития региона тесно взаимодействовало с коренными жителями [Пояснительная записка… 1977, 3-5; Штеле 2007, 13-14]

Фактически к настоящему времени, как можно заключить из данных структурно-функционального анализа музейного комплекса, в АЭМ «Ангарская деревня» были организованы: 1) русский сектор; 2) эвенкийский сектор; 3) экологический сектор (представленный экскурсионным маршрутом «Ангарская тайга») 7 . Причем памятники истории и культуры представлены только в границах русского и эвенкийского секторов.

С учетом того, что на рубеже 1970-х – 1980-х гг. коллекция формируемого АЭМ понесла ряд определенных утрат (что рассмотрено отдельно в данной статье), по состоянию на 1984 г. основным экспозиционным компонентом русского сектора музейного комплекса стали шесть деревенских усадеб (вместо изначально запланированных к размещению семи усадеб). Указанным усадьбам и степени их готовности к демонстрации была дана следующая характеристика:

«В целом же "деревня" состоит из шести усадеб разной планировки: две усадьбы однодворные (№ 3, № 6) - разных типов, три-двух дворные (№ 1, № 4, № 5) - также разных типов и одна трехдворная (№ 2). <...>

Естественно, что за объемно-планировочный облик взяты реальные усадьбы (усадьба С. Говорина (№ 1), купеческая усадьба (№ 4), М. Говорина (№ 3), Скрипова (№ 6), из деревни Подъеланка, усадьба Непомилуева (№ 2) из д. Нижняя Шаманка и усадьба Погодаева [(№ 5)] из д. Гарменка Усть-Илимского района)» [Научно-методические обоснования к «Проекту детальной планировки русского сектора» 1984, 21].

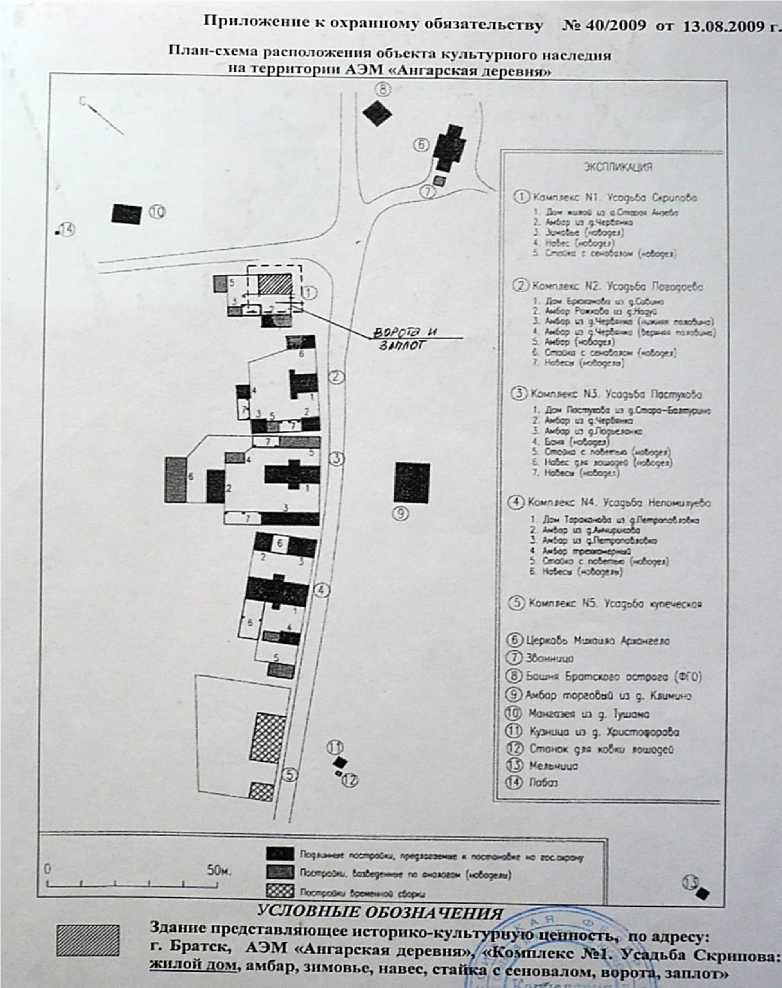

На рубеже XX-XXI вв., что позволяют определить структурнофункциональный метод анализа и данные из «Перечня объектов архитектурноэтнографического музея "Ангарская деревня"», составленного на основе акта государственной комиссии от 6 мая 1998 г., на территории АЭМ существовали «Русский сектор» (с башней Братского острога, церковью Михаила Архангела, усадебными деревенскими комплексами, а также отдельными хозяйственными и береговыми постройками) и «Эвенкийский сектор» (представленный комплексом жилых, хозяйственных, культовых построек и сооружений). При этом уже к концу 2000-х гг., как следует из анализа соответствующего плана-схемы АЭМ, в составе русского сектора находилось всего пять усадебных комплексов: № 1 – Усадьба Скрипова; № 2 – Усадьба Погодаева; № 3 – Усадьба Пастухова, № 4 – Усадьба Непомилуева; № 5 – Усадьба купеческая.

Также с 2012 г. на территории АЭМ «Ангарская деревня» началось воссоздание острога образца XVII в.: с четырьмя башнями (одна из них сохранившаяся башня Братского острога), проезжими воротами с часовней, тыном и некоторыми строениями внутри острога8.

Рисунок 3. План-схема расположения ОКН на территории АЭМ «Ангарская деревня». Период создания: 13 августа 2009 г.9

Подводя итог рассмотрению систематизации и классификации памятников АЭМ «Ангарская деревня», а также распределению их по зонам, необходимо отметить ряд особенностей экспозиции данного музея под открытым небом. Итак, на протяжении всего периода развития АЭМ (c 1970-х гг. по настоящее время) сохранялось неизменным представление музейных сотрудников о необходимости разделения музейной экспозиции на зоны (первоначально –

-

9 Из материалов, предоставленных Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

«русскую», «эвенкийскую» и «бурятскую»; на данный момент – «русскую», «эвенкийскую», «экологическую»). Причем в качестве основного экспозиционного объекта рассматривался так называемый «русский сектор» (он же «русская-старожильческая зона»), главным элементом которой являлась типовая «ангарская деревня».

Указанное типовое «поселение» также неизменно предполагалось разделять на отдельные усадебные комплексы. С этой целью исследователями проводилась типологизация деревенских усадеб Среднего Приангарья и выявление сохранившихся усадеб (либо отдельных усадебных строений) разных типов. Первоначально, в составе «поселения» на территории АЭМ планировалось разместить семь усадебных комплексов. Однако впоследствии их число сократилось шести, и на данный момент однорядная улица «ангарской деревни» состоит всего из пяти усадеб.

Тем не менее, в составе «русского сектора» существуют и отдельно стоящие хозяйственные постройки. Кроме того, с 2010-х гг. воссоздается сибирский острог образца XVII в. Также основную экспозицию дополняют «эвенкийский» и «экологический» сектора (в составе последнего отсутствуют какие-либо памятники деревянного зодчества).

Заключение

Процесс возникновения и развития АЭМ «Ангарская деревня», расположенного в границах Центрального района города Братска Иркутской области, детально рассмотрен и проанализирован. Были определены особенности формирования коллекции музея непосредственно развития музейной экспозиции.

При формировании коллекции фондов АЭМ были отмечены особенности, связанные с поиском и выявлением памятников истории и культуры:

-

- опора на имеющиеся сведения о памятниках деревянного зодчества на Средней Ангаре;

-

- выявление первоначального массива памятников и уточнение границ территорий исследования; определение принципа отбора;

-

- проведение фотофиксаций, обмеров и маркировок строений.

Также были обозначены трудности, возникавшие при транспортировке памятников из мест их исторического расположения в город Братск и на территорию самого АЭМ: отсутствие либо неподходящее для перевозок состояние дорог; нехватка времени и сложности в организации перевозок; общая труднодоступность районов сосредоточения исторических построек.

В рамках развития экспозиции АЭМ «Ангарская деревня» были обозначены особенности, связанные с сохранением собранных памятников деревянного зодчества (защита строений от пожаров и от воздействия биологических разрушителей). Кроме того, были охарактеризованы аспекты, связанные с систематизацией и классификацией памятников (типологизация усадебных комплексов, четкая идентификация различных хозяйственных строений в усадьбах), в том числе оказывающие существенное влияние на репрезентацию экспозиции. Наконец, было уделено внимание аспекту, связанному с зонированием территории рассматриваемого АЭМ (выделение в границах территории секторов определенной тематической направленности).

Исследование особенностей возникновения, формирования, развития архитектурно-этнографических музеев является актуальным с точки зрения популяризации и сохранения культурного наследия, музеефикации ценностей, а также интеграции в современную жизнь как части туристического потенциала региона месторасположения.