Особенности формирования и физико-механические свойства флювиогляциальных отложений Беларуси как грунтовых толщ

Автор: Галкин А.Н., Павловский А.И., Андрушко С.В., Мележ Т.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 4 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности формирования и физико-механические свойства флювиогляциальных отложений Беларуси. Минерально-петрографический состав отложений близок к составу моренных образований, так как сформировался в результате размыва моренного материала талыми ледниковыми потоками. Установлено значительное разнообразие гранулометрического состава - от гравийногалечных до супесчано-суглинистых фракций c преобладанием песков. Характерна высокая и закономерная изменчивость состава как по простиранию, так и в разрезе. В целом флювиогляциальные грунты обладают вполне удовлетворительными строительными свойствами и могут служить надежным основанием и средой для различных инженерных сооружений любого класса ответственности.

Грунты, физико-механические свойства отложений, флювиогляциальные отложения, озы, камы, слоистость

Короткий адрес: https://sciup.org/147245021

IDR: 147245021 | УДК: 550.8(476) | DOI: 10.17072/psu.geol.17.4.370

Текст научной статьи Особенности формирования и физико-механические свойства флювиогляциальных отложений Беларуси как грунтовых толщ

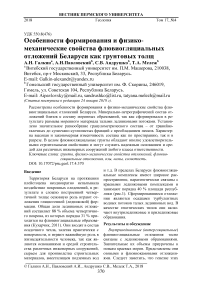

Территория Беларуси на протяжении плейстоцена неоднократно испытывала воздействие покровных оледенений, в результате в сложно построенной четвертичной толще основную роль играют отложения гляциогенной (ледниковой) формации. Общая доля ледниковых отложений составляет 88 % объема четвертичного покрова, из которых порядка 31 % приходится на флювиогляциальные образования (Кухарчик, 2011). Они входят в состав осадочного чехла, залегая практически с поверхности, и играют важнейшую роль в жизнедеятельности человека, так как являются основаниями и средой строительства различных инженерных сооружений, сырьем для производства строительных материалов, вместилищем подземных вод и т.д. В пределах Беларуси флювиогляциальные комплексы имеют широкое распространение, парагенетически связаны с краевыми ледниковыми комплексами и занимают порядка 40 % площади республики (рис.1). Сформировавшиеся отложения являются осадками турбулентных водных потоков талых ледниковых вод. В качестве генетических типов они включают внутриледниковые и приледниковые образования.

Результаты и обсуждение

Внутриледниковые (интергляциальные ) флювиогляциальные отложения тесно связаны с ледниковыми образованиями. Значительные их объемы приурочены к поясам краевых морен. Представлены они озовыми и флювиокамовыми отложениями. Следует заметить, что генезис этих

образований весьма дискуссионен – в ледника. Сверху на них сползали поверх- пределах современных ледников аналогов озов и камов не выявлено (Кухарчик,

Легенда

О Столица государства

° Областные центры

— Реки п мелиоративные каналы

И Флювиогляциальные отложения

Границы распространения антропогеновых ледниковых покровов п основные цепи краевых ледниковых образований

■— 1-1 Браславская цепь краевых ледниковых образований

---■ 2-2 Витебская цепь краевых ледниковых образований

— 3-3 Оршанская цепь краевых ледниковых образований

(граница максимального распространения Поозерского оледенения)

-

- — 4-4 Ошмянская цепь краевых ледниковых образований

-

- --■ 5-5 Могилевская цепь краевых ледниковых образований

-

— б-б Славгородская цепь краевых ледниковых образований (граница максимального распространения Сожской стадии Припятского оледенения)

-

- — 7-7 Мозырская цепь краевых ледниковых образований

-

- — 8-8 Столпнская цепь краевых ледниковых образований

-

— 9-9 Граница максимального распространения Днепровской стадии Припятского оледенения

Рис. 1. Распространение флювиогляциальных (потоково-ледниковых) отложений на территории Беларуси

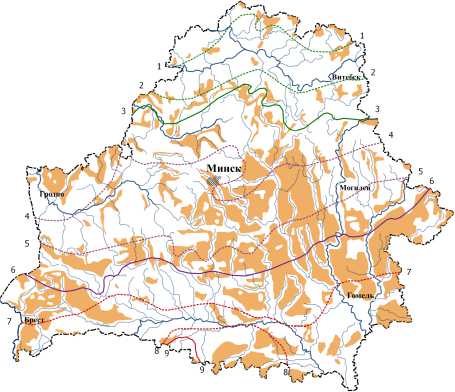

Существуют представления об их формировании внутри полей мертвого льда. Открытые участки ледниковой поверхности таяли быстро, превращаясь в каналы стока талых вод. Каналами служили и трещины ледника. Потоки талых вод перемывали обломки, заполняли ими проталины, трещины. При дегляциации накопленные массы проецировались на поверхность, создавая формы, очертаниями повторявшие конфигурацию полостей (рис. 2). Оседание сопровождалось просадками и сбросами, характерными для разрезов внутриледниковых образований, особенно их окраинных частей.Озовые и флювиокамовые отложения могли накапливаться в полостях, достигших ложа ностные морены, создавая маломощную покрышку из валунных супесей. Подсти- лаются рассматриваемые отложения донной мореной; если входят в состав краевого ледникового комплекса – конечной мореной.

Рис. 2. Происхождение осадков и форм рельефа, связанных с таянием мертвого льда: А – накопление водно-ледниковых отложений: 1 – маргинальный поток, 2 – наледный поток, 3 – приледниковое озеро, 4 – мертвый лед, 5 – подледный туннель, 6 – озеро на леднике; В – формы, возникшие после таяния льда: 1 – камовая терраса, 2 – просадочные впадины, 3 – лимнокамы, 4 – оз, 5 – осевшие на поверхность озерно-ледниковые отложения, 6 – флювиокамы

В пределах Беларуси озы и камы получили распространение главным образом на севере страны – в Белорусском Поозерье, встречаются также в пределах краевых ледниковых возвышенностей Центральной Беларуси, на Центрально-Березинской равнине и в других местах. Всего в Беларуси насчитывается более ста озовых гряд и несколько сотен крупных камовых массивов и холмов. Морфологически озы представляют собой узкие длинные извилистые валы и гряды, напоминающие железнодорожную насыпь. Они обычно расположены поперечно к конечным моренам, вытянуты по направлению движения ледника. Такие формы получили название радиальные озы. Значительно реже озы бывают параллельными краевой морене, как бы оконтуривая край ледника. Их называют маргинальными; они образуются в результате деятельности потоков, текущих вдоль фрон- тальных частей ледника. Озы пересекают рельеф, не считаясь с его неровностями, спускаясь в долины и поднимаясь на холмы. Иногда они пересекают озера, образуя вытянутые цепочки островов и полуостровов. Длина озов может изменяться от нескольких десятков метров до нескольких километров. Встречаются озы до 7–10 км длиной (максимально до 25 км – озовое образование у озера Жеринское). Относительные высоты их достигают 15– 25 м, редко более; ширина основания варьирует от 20–30 до 150–200 м, местами до полукилометра. Склоны озов ровные или слабовогнутые, вершины плоские, пологовыпуклые, но чаще всего имеют узкий гребень с неровной поверхностью, усложненные куполообразными поднятиями, термокарстовыми воронками и небольшими котловинами. Крутизна склонов может изменяться от 10–20 до 40° (Санько, 2012).

Озы обычно сложены слоистыми отложениями: песками, гравием, галечником и валунами. В центре озов находится более крупный материал, чем по их краям. Озовые отложения хорошо промыты и окатаны. Для них часто характерно присутствие горизонтальной и косой слоистости, указывающей на образование этих отложений проточной ледниковой водой (Галкин, 2006).

Песчано-галечниковые отложения вблизи краев покровных ледников иногда образуют флювиокамы – выразительные поднятия (холмы) округлой, овальной, конусоподобной или неправильной формы высотой до 10–15 м, изредка – до 30– 40 м. Площади отдельных камов составляют от десятков до нескольких тысяч квадратных метров, крутизна их склонов – 10–15° и редко превышает 30°. Несмотря на многообразие морфологии камовых форм, наиболее часто попадаются бугристые конфигурации со склонами менее 10° (Галкин, 2004).

Флювиокамы в сравнении с лимнока-мами отличаются более острыми вершинами и меньшими площадями платообразных поверхностей форм рельефа. Для сформированных в поозерское (последнее) оледенение, более типичными являются разновидности с крутыми склонами и остроугольными вершинами. Флювио-камам более древнего возраста присущи сглаженные формы, включая пологие склоны и более плоские вершины. Зачастую флювиокамы располагаются группами, формируя так называемые камовые поля. Указанные формы занимают определенное место в ледниковом комплексе и обычно приурочены к внешним и внутренним склонам конечных морен. Реже встречаются в ложбинах ледникового размыва, на донно-моренных и зандровых равнинах. Большинство их расположено в области поозерского оледенения, а также в пределах возвышенностей Центральной Беларуси.

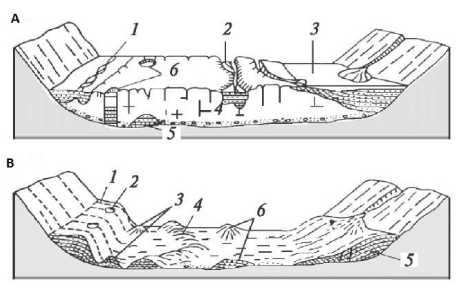

Вещественный состав флювиокамов очень близок к озам, они сложены промытыми песками, гравием, галькой, иногда содержат линзы моренного материала, на поверхности часто залегает моренная покрышка мощностью до 1–3 м и более. Осадки сгруппированы в слои и линзы, залегающие горизонтально или пологонаклонно (рис. 3). Внутренняя текстура косослоистая, наклон слойков до 30°, реже горизонтально-слоистая. В краевых частях камовых холмов слоистость нередко осложнена деформациями (Кухарчик, 2011).

Приледниковые (перигляциальные ) флювиогляциальные отложения формируются талыми водами, текущими по земной поверхности за пределами ледникового покрова. Рельеф их поверхности в большей степени зависит от рельефа подстилающей поверхности, в меньшей – от энергии водного потока. Эти отложения образуются на всех этапах развития ледника, подстилаются они осадками разного возраста и генезиса. Среди приледниковых образований наибольшим распространением пользуются зандровые отложения, реже встречаются осадки камовых террас.

Рис. 3. Горизонтальная слоистость флювио-камовых отложений на Городокской возвышенности

Следует заметить, что зандровые отложения в пределах Беларуси не только занимают огромные пространства в разных частях республики, но и доминируют среди других водно-ледниковых образований. Сортировка этих образований плохая, реже средняя, отмытость хорошая, характерна горизонтальная, волнистая или косая слоистость (рис. 4), мощность колеблется от метра до 20–25 м, изредка более.

Рис. 4. Косая (а) и горизонтальная (b) слоистость зандровых отложений в жилом массиве Уручье в Минске

Минерально-петрографический состав водно-ледниковых отложений схож с составом моренных образований. В них входят те же группы горных пород и минералов, что и в моренные грунты, поскольку обломочный материал, слагающий водно-ледниковые отложения, возникает в результате размыва морен, которые были для флювиогляциальных отложений материнскими породами.

В составе галечных фракций характерно преобладание пород осадочного генезиса, в основном известняков, доломитов и песчаников. Содержание обломочного материала карбонатных пород в галечных фракциях составляет 50–75 %, в то время, как на долю песчаников приходится 1,4– 6,5 % всех обломков. Магматические породы представлены разнообразными гранитами, порфирами, габбро, диабазами и др. Усредненное содержание гранитов в галечных фракциях колеблется в пределах 20–28 %, а пород основного состава – 1–3 %. Довольно часто наблюдаются кварц и полевые шпаты, содержание которых варьирует от 0 до 5 %.

Гравийная фракция имеет схожий петрографический состав с той разницей, что уменьшается содержание карбонатных пород, в среднем, в зависимости от размера фракций (от мелкой к крупной), составляя 30–60 %, увеличивается содержание гранитов – 16,4–28 %. Содержание кварца в крупной гравийной фракции (10– 5 мм) – 3–7 %, мелкой гравийной фракции (5–2 мм) – 17,6–25,1 % и полевых шпатов – 4,5–8 и 15–18 % соответственно.

В песчаной, алевритовой и глинистой фракциях наблюдаются следующие особенности: от грубой песчаной фракции (2–1 мм) до средней (0,5–0,25 мм) и мелкой (0,25–0,1 мм) увеличивается доля кварца с 35–47 до 74,9–79,1 %; уменьшается содержание карбонатов с 19–30 до 5,5–7,5 % и полевых шпатов с 18,7–21,3 до 9,7–16,1 %. Для тонкой песчаной фракции (0,1–0,05) характерно снижение содержания кварца до 40–60 %, увеличение карбонатов до 20–25 % и наличие биотита – 11–18 %. В глинистых фракциях отмечается преобладание карбонатов, снижение доли кварца и увеличение количества глинистых агрегатов.

Сравнительный анализ основных компонентов флювиогляциальных отложений позволяет выявить некоторые особенности изменения их минералогопетрографического состава на территории Беларуси в образованиях разного возраста. В отложениях последнего оледенения содержание гранитов в среднем выше на 2 – 5 %, а карбонатов на 6 – 15 %, чем в более древних образованиях. В мелкой и тонкой песчаных фракциях максимальное содержание карбонатов характерно для более древних отложений. Кварц играет значительную роль в среднеплейстоценовых образованиях. Наиболее высокое содержание полевых шпатов в гравийногалечных фракциях наблюдается в отложениях среднеплейстоценовых оледенений, а в песчаных связано с аккумуляциями последнего оледенения.

Гранулометрический состав флювиогляциальных отложений весьма разнообразен – от гравийно-галечных до супесчано-суглинистых, но, как правило, преобладают пески. Для них характерна высокая и закономерная изменчивость состава как по простиранию, так и в разрезе. Так, А.В. Матвеев (1974) установил, что в непосредственной близости от внешней стороны краевых гряд (обычно на расстоянии до 1–3 км) зандровые отложения представлены более грубым материалом в виде различных по величине линз и гнезд, построенных из косо- и горизонтальнослоистых серий (прослоев) мощностью от нескольких сантиметров до 1 м и редко более. Иногда в зандрах наблюдается сравнительно тонкое переслаивание (в 3– 10 см) песчано-гравийно-галечного материала, песков разной зернистости и отдельных прослоев супесей или суглинков.

В обобщенном виде для условий Беларуси гранулометрический состав зандровых отложений, распространенных на участках, непосредственно примыкающих к районам развития краевых гряд, выглядит следующим образом (Матвеев, 1976): количество глинистых и пылеватых частиц (менее 0,05 мм) колеблется от долей до 40–50 % и выше. Содержание зерен размером 0,1–0,05 мм изменяется от нескольких процентов до 16–20, реже больше. Еще в более широких пределах варьирует содержание фракции 0,25–0,1 мм – от 1,5–2 до 55–63 % и выше. Частицы 0,5– 0,25 мм обычно составляют от 3–5 до 40 %, причем возможны значительные от- клонения в обе стороны. На крупнопесчаные зерна (1–0,5 мм) приходится до 55 %, чаще от нескольких процентов до 25–30. Фракция 2–1 мм в большинстве случаев составляет 10–30 %, хотя в отдельных случаях подобные частицы могут либо отсутствовать совсем, либо их количество может составлять 40 % и выше. Количество гравийно-галечных обломков (фракций от 5–2 до 100–50 мм) также изменяется в значительных пределах – от 0 до 67– 70 % и больше, однако наиболее часто на их долю приходится 10–40 %.

По мере удаления от районов развития краевых гряд в зандрах резко снижается содержание крупнообломочного материала (уменьшаются, а затем в основном исчезают гравийно-галечные прослои и крупные обломки, сохраняются лишь редкие зерна гравия и мелкой гальки), отложения приобретают довольно высокую однородность и мелкозернистость, нередко тонкозернистый состав. Их косая и горизонтальная слоистость часто напоминает текстуры аллювиальных аккумуляций (Галкин, 2006).

Гранулометрический состав зандровых отложений, распространенных в удалении от краевых гряд, следующий: частицы размером меньше 0,05 мм составляют здесь от сотых и десятых долей процента до 7–10, реже 20–25 и даже 35 %. Обычно при повышенной доле этих частиц фракция (0,1–0,05 мм) становится преобладающей. Содержание фракции 0,1–0,05 мм колеблется от 1–2 до 40–45 %, в единичных случаях – до 63 %. Чаще оно не превышает 20–25 %. Фракция 0,25– 0,1 мм в большинстве случаев является основной, на ее долю приходится 40% и более общего состава аккумуляций. В разностях, обогащенных крупными песчаными и гравийными частицами, эта величина падает до 5–10 %. Фракция 0,5– 0,25 мм также слагает значительную часть песчаных образований – от долей процента до 56–60, главным образом 10–40 %.

Зерна размером меньше 0,5 мм составляют преобладающую часть зандровых песков, удаленных от краевых гряд. Толь- ко небольшая часть названных отложений содержит свыше 30% частиц крупнее 0,5 мм. Количество зерен размером 1,0– 0,5 мм изменяется от 1 до 55%. Фракция 2–1 мм варьирует от 0 до 30 %. Гравийные и галечные обломки в преобладающем большинстве случаев составляют не более 1–5 % и изредка отсутствуют. Иногда в разностях с пониженным содержанием тонких, мелких и средних фракций доля гравийно-галечных частиц возрастает до 30–35 % и даже более.

При общей мелкозернистости зандровых песков, удаленных от краевых ледниковых гряд, в их механическом составе четких различий в зависимости от территориального положения не установлено. Имеющиеся данные свидетельствуют только о том, что пескам северной зоны Беларуси, а также западной части центральной зоны свойственна наибольшая изменчивость гранулометрического состава. Данные отложения отличаются от зандровых образований других мест также несколько большим количеством песков с повышенным содержанием фракций менее 0,1 мм. Для центральной зоны (за исключением ее западной части), в общем, характерно относительно пониженное содержание зерен менее 0,1 мм, фракции 0,25–0,1 и 0,5–0,25 мм обычно слагают преобладающую часть песков. Зандры юго-западней зоны по гранулометрическим особенностям напоминают отложения центральной части Беларуси. В них также доминирующая часть песка приходится на зерна размером 0,5–0,1 мм, а частицы менее 0,1 мм редко превышают 20%. В песках юго-востока страны основными являются зерна 0,25–0,1 и 0,5–0,25 мм, только частицы последнего размера содержатся в сравнительно меньшем количестве. Содержание крупнопесчаных и гравийных обломков пониженное. Флювиогляциальные пески преимущественно плотного и среднеплотного сложения. Основные физические свойства флювиогляциальных песков показаны в таблице.

Водопроницаемость песков в зависимости от гранулометрического состава изменяется от первых единиц до десятков метров в сутки. Сжимаемость песков слабая, реже средняя (при давлении до 0,5 МПа осадка штампа часто не превышает 8 см). По данным штамповых испытаний, модуль общей деформации песков колеблется от 25–40 МПа (для среднеплотных) до 40–80 МПа (для плотных). Для рыхлых песков модули деформации не превышают 20 МПа. Флювиогляциальным песчаным грунтам свойственны сравнительно высокие углы внутреннего трения от 25 до 41° (в среднем 31°); коэффициент внутреннего трения равен 0,47–0,87 (в среднем 0,6). Удельное сцепление песков преимущественно 0,02–0,20×105, по отдельным испытаниям – до 0,3–0,5×105 Па (Бусел, 1989). Суглинки и супеси, встречающиеся в песчаных водно-ледниковых толщах в виде отдельных прослоев и линз, отличаются непостоянством своего состава и свойств.

Модули деформации у них обычно много ниже, чем у песков, и изменяются в широких пределах: от 7 до 33 МПа (обычно 12–18 МПа) у супесей, от 6 до 16 МПа (обычно 8–12 МПа) у суглинков (Галкин, 2017).

Выводы

В пределах Беларуси флювиогляциальные отложения парагенетически связаны с краевыми ледниковыми комплексами, имеют широкое распространение и являются основанием для строительства различных инженерных сооружений. Общая доля ледниковых отложений составляет 88% объема четвертичного покрова, из которых порядка 31% приходится на флювиогляциальные образования, которые занимают около 40 % площади республики. Минерально-петрографический состав водно-ледниковых отложений схож с составом моренных образований, так как сформировался в результате размыва моренного материала талыми ледниковыми потоками.

Основные физические свойства флювиогляциальных песков

|

Пункт опробования |

Грунт |

Плотность, г/см3 |

Коэффициент пористости, д.е. |

Естественная влажность, % |

|

|

влажного грунта |

скелета грунта |

||||

|

Днепровский подгоризонт / Припятский горизонт |

|||||

|

Пинск |

Песок средней крупности плотный |

1 93 1 0 , , 9 0 3 4 (9) |

1 79 1 0 , , 7 0 9 2 (9) |

0,48 0,02 (9) |

6,1 (9) – |

|

Песок мелкий плотный |

1,82 0,09 (24) |

1 77 1 0 , , 7 0 7 6 (24) |

0,50 0,06 (24) |

4 5 4,5 (24) – |

|

|

Песок пылеватый плотный |

1 73 1 0 , , 7 0 3 6 (13) |

1,62 0,06 (13) |

0,65 0,04 (13) |

6,5 (13) – |

|

|

Песок мелкий плотный |

1,82 0,04 (7) |

1,75 0,09 (7) |

0,53 0,06 (7) |

6,9 (7) – |

|

|

Жлобин |

Песок мелкий плотный |

1,80 0,05 (26) |

1,71 0,04 (26) |

0,55 0,04 (26) |

5 3 5,3 (26) – |

|

Песок мелкий средней плотности |

1,69 0,05 (41) |

1,60 0,05 (41) |

0,64 0,04 (41) |

4,8 (41) – |

|

|

Песок пылеватый плотный |

1 95 1 0 , , 9 0 5 8 (27) |

1 75 1 0 , , 7 0 5 9 (27) |

0,52 0,07 (27) |

11,1 (27) – |

|

|

Песок пылеватый средней плотности влажный |

1,86 0,09 (19) |

1,60 0,05 (19) |

0,65 0,05 (19) |

16,6 (19) – |

|

|

Сожский подгоризонт / Припятский горизонт |

|||||

|

Минск |

Песок крупный |

1 72 1 0 , , 7 0 2 5 (169) |

1 0 , , 6 0 5 4 (169) |

0,60 0,04 (169) |

3 9 3,9 (169) – |

|

Песок средней крупности |

1 0 , , 6 0 9 6 (677) |

1 0 , , 6 0 3 4 (678) |

0 0 , , 6 0 3 4 (680) |

3 9 3,9 (678) – |

|

|

Песок мелкий |

1 0 , , 6 0 6 6 (304) |

1 0 , , 5 0 8 4 (304) |

0 0 , , 6 0 7 4 (303) |

4 7 4,7 (301) – |

|

|

Песок пылеватый |

1,65 0,06 (27) |

1 0 , , 5 0 5 5 (27) |

0,71 0,06 (27) |

6,3 (27) – |

|

|

Могилев |

Песок крупный |

1,74 0,12 (10) |

1,67 0,07 (13) |

0,60 0,07 (13) |

5,8 (10) – |

|

Песок средней крупности |

1,70 0,11 (68) |

1 0 , , 6 0 2 7 (54) |

0,64 0,07 (54) |

5 3 5,3 (67) – |

|

|

Песок мелкий |

1,69 0,10 (62) |

1 0 , , 6 0 1 8 (72) |

0,64 0,08 (72) |

4 7 4,7 (62) – |

|

|

Песок пылеватый |

1,76 0,18 (36) |

1,60 0,11 (57) |

0 0 , , 6 1 6 1 (57) |

7,6 (34) – |

|

|

Лида |

Песок средней крупности |

1 72 1 0 , , 7 0 2 8 (119) |

1 0 , , 6 0 5 8 (119) |

0 0 , , 6 0 1 8 (119) |

4 2 4,2 (119) – |

|

Песок мелкий |

1,68 0,10 (15) |

1,61 0,06 (15) |

0,64 0,06 (15) |

4,6 (15) – |

|

|

Поозерский горизонт |

|||||

|

Полоцк |

Песок пылеватый |

1,76 0,12 (10) |

1 53 1 0 , , 5 0 3 4 (10) |

0,72 0,06 (10) |

17,0 (10) – |

|

Песок мелкий |

1,75 0,09 (9) |

1,64 0,06 (9) |

0,70 0,04 (9) |

15,9 (9) – |

|

|

Витебск |

Песок пылеватый |

1 75 1 0 , , 7 1 5 2 (48) |

1 57 1 0 , , 5 0 7 6 (48) |

0,69 0,06 (48) |

11,4 (48) – |

|

Песок пылеватый средней плотности |

1,64 0,06 (9) |

1,54 (9) – |

0,72 0,04 (9) |

6,6 (9) – |

|

|

Песок мелкий средней плотности |

1,62 0,03 (8) |

1,54 (8) – |

0,72 0,03 (8) |

5 2 5,2 (8) – |

|

Гранулометрический состав флювиогляциальных отложений весьма разнообразен – от гравийно-галечных до супесчано-суглинистых, но, как правило, преобладают пески. Для них характерна высокая и закономерная изменчивость состава как по простиранию, так и в разрезе.

В целом флювиогляциальные грунты обладают вполне удовлетворительными строительными свойствами и могут служить надежным основанием и средой для различных инженерных сооружений любого класса ответственности.

Список литературы Особенности формирования и физико-механические свойства флювиогляциальных отложений Беларуси как грунтовых толщ

- Бусел И.А. Прогнозирование строительных свойств грунтов. Минск: Наука и техника, 1989. 246 с.

- Галкин А.Н., Матвеев А.В., Жогло В.Г. Инженерная геология Беларуси. Основные особенности пространственной изменчивости инженерно-геологических условий и история их формирования. Витебск: Изд-во ВГУ им. П.М. Машерова, 2006. 208 с.

- Галкин А.Н., Матвеев А.В., Павловский А.И., Санько А.Ф. Инженерная геология Беларуси: в 3 ч. Ч. 2: Инженерная геодинамика Беларуси/под науч. ред. В.А. Королева. Витебск, 2017. 452 с.

- Галкин А.Н., Павловский А.И., Галкин П.А., Красовская И.А. Геологическое строение четвертичных отложений территории//Лiтасфера. 2010. № 2 (33). С. 106-110.

- Инженерная геология Беларуси: в 3 ч. Ч. 2: Инженерная геодинамика Беларуси. Витебск, 2017.

- Кухарчик Ю.В. Геология четвертичных отложений: учеб. пособ. Минск: Изд. центр БГУ, 2011. 160 с.

- Матвеев А.В. Ледниковая формация антропогена Белоруссии. Минск: Наука и техника, 1976. 160 с.

- Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горных пород. Т.1/под ред. Е.М. Сергеева, С.Н. Максимова, Г.М. Березкиной. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968. 347 с.

- Санько А.Ф., Ярцев В.И., Дубман А.В. Генетические типы и фации четвертичных отложений Беларуси. Минск: Изд. центр БГУ, 2012. 311 с.