Особенности формирования лесных сообществ в песчано-гравийных карьерах Карелии

Автор: Костина Екатерина Эйнариевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы формирования растительных сообществ в песчано-гравийных карьерах в Карелии. Показано, что древесная растительность с момента формирования яруса определяет состав и структуру напочвенного покрова.

Карьеры, видовое разнообразие, динамика растительности

Короткий адрес: https://sciup.org/148200806

IDR: 148200806 | УДК: 581.5

Текст научной статьи Особенности формирования лесных сообществ в песчано-гравийных карьерах Карелии

На территории республики Карелия карьеры, возникающие после выемки песка для строительных целей, являются одной из часто встречаемых форм техногенного ландшафта, они занимают около 1% от площади республики Карелия [5]. В процессе разработки карьеров растительность и почва полностью уничтожаются, поэтому время зарастания карьеров может растягиваться на десятки и даже сотни лет [1, 2, 3, 12].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Процессы восстановления растительности мы продемонстрируем на примере достаточно большого карьера, отличающимся разнообразием условий. Исследованный песчано-гравийный карьер расположен в среднетаежной подзоне на территории Республики Карелия. Возраст карьера – 35 лет, площадь – 2,2 га, глубина – около 5 м, он имеет вытянутую в западно-восточном направлении форму. Субстрат карьера – кварцевый песок с мелкими вкраплениями шунгита, с примесью гальки, гравия, валунов. Геоботаническое описание растительности проводилось по общепринятым методикам [9]. Полученные данные сравнивались с данными исследований, проведенных 30 и 17 лет назад (1980 и 1993 гг.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

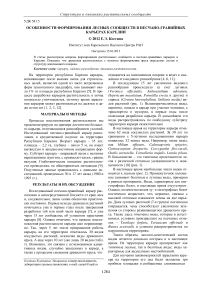

Исследованный песчано-гравийный карьер расположен в непосредственной близости от края леса и, следовательно, занос семян обеспечен практически постоянно. Первые всходы древесных растений отмечались уже в первые годы после завершения разработки той или иной части карьера [7], и уже через 15 лет сообщалось об успешном зарастании карьера [8]. Однако отмечено, что процесс восстановления растительности карьера шел неравномерно. Так, через 5 лет после прекращения работы карьера, на его территории отмечалось 30 видов сосудистых растений, исключая виды древесного яруса. А еще через 10 лет уже лишь 20 видов (табл. 1). Возможно, это связано с исчезновением адвентивных видов, случайно занесенных в карьер, а также с процессом смыкания древесного яруса, что

отражается на напочвенном покрове и ведет к снижению его видового разнообразия [4, 6, 11].

В последующие 15 лет увеличение видового разнообразия происходило за счет луговых ( Veronica officinalis, Anthoxanthum odoratum, Hypericum maculatum, Potentilla erecta и другие) и сорных ( Cirsium heterophyllum, Stellaria media) видов растений (рис. 1) . Вышеперечисленные виды, вероятно, попали в карьер при участии человека, с транспортом и мусором, в первые годы после окончания разработки карьера. В дальнейшем эти виды распространялись по свободному субстрату территории карьера самостоятельно

В настоящее время на территории карьера отмечено 62 вида сосудистых растений. За 30 лет по сравнению с 5-летними исследованиями карьера появилось 32 новых вида. Например, такие виды, как Milium effusum , Calamagrostis epigeios , Gymnocarpium dryopteris , Coccyganthe flos-cuculi , Oxalis acetosella , Convallaria majalis , Luzula pilosa . В большинстве – это типичные представители лесов с различной степенью увлажненности и освещенности [10] (рис. 1).

В настоящее время наибольшее число видов относятся к лесным (рис. 2). Промежуточное положение занимают болотные и луговые виды, примерно в равных пропорциях. Виды, характерные для олиготрофных болот, в настоящее время отсутствуют. Однако, количество видов эу- и мезотрофных болот постепенно возрастает, что, вероятно, связано с высокой степенью влажности почвы на дне карьера. Доля луговых растений (7-я группа) постепенно сокращается, чему способствует увеличение затенения со стороны развивающегося древесного яруса. Также здесь отмечены виды, которые в естественных условиях произрастают на песчаных отмелях – Tussilago farfara , Taraxacum officinale и Rumex acetosella и успешно распространяются по нарушенным территориям.

Таким образом, эколого-ценотический состав видов остается довольно пестрым и в настоящее время. На территории карьера произрастают как типичные лесные, так и болотные виды; виды характерные для засушливых местообитаний.

Для изучения закономерностей зарастания карьера на территории его дна были заложены три пробные площадки в сообществах сложившихся

Рис. 1 . Изменение числа видов за 35 лет на территории песчано-гравийного карьера.

Примечание: Цифрами обозначены номера эколого-ценотических групп (по М. Л. Раменской, 1982): 1 – «виды лесные, характерные преимущественно для более плодородных лесных почв и хорошо развитого, а поэтому и довольно тенистого древесного яруса»; 2 – «виды преимущественно в лесах на средних для региона по богатству и относительно бедных лесных почвах с более или менее иногда значительно разреженным древостоем»; 3 – «виды наиболее сухих и бедных почвогрунтов и еще большего светолюбия»; 4 – «лесные виды с очень широкой экологической амплитудой»; 5 – «виды болот более или менее эутрофных и мезотрофных, как безлесных, так и облесенных; как топяного характера, так и со средней (для болот) степенью обводнения»; 6 – виды, характерные для олиготрофных болот; 7 – «виды преимущественно луговые – мезофильного и гидрофильного ряда: открытых мест с достаточно хорошо выраженным задернением травянистой растительностью»; 8 – «виды, произрастающие преимущественно на берегах пресноводных водоемов (озер, рек, ручьев), включая виды открытых песчаных и песчано-галечниковых относительно сухих отмелей, глинистых и иловатых сырых отмелей, заболоченных берегов».

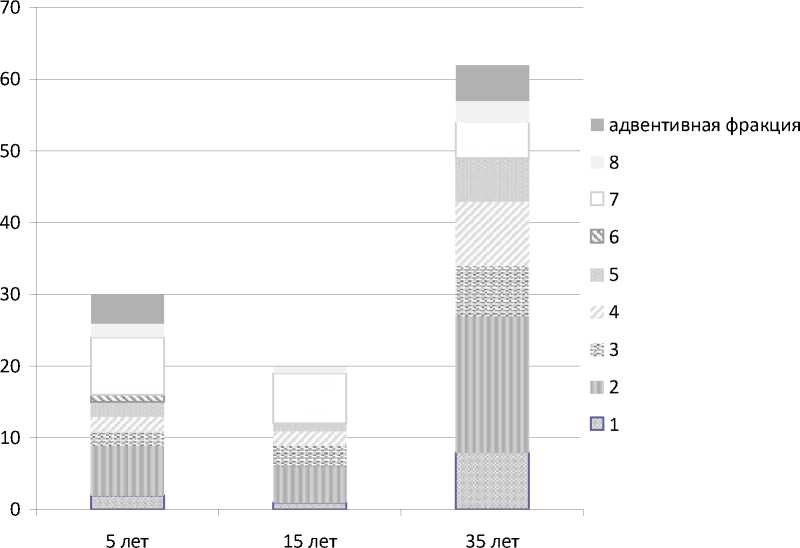

Рис. 2 . Изменение числа и эколого-ценотической принадлежности аборигенных видов за 15 лет в сообществах на дне песчано-гравийного карьера. Обозначения групп – см. рис. 1

естественным путем с преобладанием определенной породы в древесном ярусе: ольшаник, сосняк (с примесью березы и ивы) и смешанное сообщество сосны и ольхи.

При сравнении наших данных с исследованиями, проведенными 20 лет назад [8], были получены следующие результаты. Всего на исследованных площадках было обнаружено 53 вида сосудистых растений, что более чем в два раза больше по сравнению с аналогичными исследованиями 1990 г. -20 видов (рис. 2).

Наибольшее видовое разнообразие 20 лет назад отмечалось в ольшанике -14 видов (рис. 2). Эта тенденция сохраняется и в настоящее время - 46 видов. Количество растений за 20 лет возросло в 3 раза, в основном за счет аборигенных лесных видов, характерных для лесов со средними условиями освещения, увлажнения и богатства почвы, таких как Vaccinium vitis-idaea, Gymnocarpium dryopteris, Dryopteris carthusiana, Trientalis europaea, Equise-tum fluviatile и E. hyemale . Появились виды открытых и сухих местообитаний, принадлежащие к группе 3 (рис. 2). Наряду с аборигенными видами здесь расселились 5 адвентивных видов: Sonchus arvensis , Geleopsis tetrahit , Raphanus raphanistrum , Carduus crispus и Urtica dioica .

Некоторые виды, которые отмечались здесь 20 лет назад, встречаются и в настоящее время: Calamagrostis arundinacea, Pyrola rotundifolia, Vaccinium myrtillus, Equisetum sylvaticum, Achillea millefolium, Tussilago farfara. В то же время часть видов, отмеченных 20 лет назад, в настоящее время отсутствуют: Agrostis capillaris и Veronica chamaed-ris - виды средних по богатству и густоте древесного яруса лесов, Dryopteris filix-mass - лесной вид с широкой экологической амплитудой, и луговой вид Phleum pratense . Исчезновение луговых растений из данного сообщества в связи с возросшей степенью затенения понятно. Что же касается лесных растений, то можно предположить, что процесс сокращения числа видов с развитием древесного яруса будет продолжаться.

Наименьшее увеличение числа видов за 20 лет (менее чем в два раза) отмечено для сообщества с участием сосны. Прирост происходил за счет таких видов, как Vaccinium vitis-idaea, Melampyrum sylvaticum, Luzula pilosa и других типичных представителей лесных сообществ. Появились Carex juncella - болотный вид (5-я группа) и два вида песчаных местообитаний - Tussilago farfara и Taraxacum officinale (8-я группа). Последние два являются апофитами. Однако некоторые виды «ушли» из этого сообщества. Полностью исчезли луговые виды: Pyrola rotundifolia, Avenella flexuosa, Trifolium pratense, Vicia cracca и один лесной вид -Veronica chamaedrys. Это виды преимущественно открытых местообитаний. В настоящее время, как уже указывалось, сообщество представлено наименьшим видовым разнообразием, и все изменения направлены на формирование типичного соснового сообщества.

В смешанном сообществе ольхи и сосны число видов возросло более чем в 5 раз. Здесь появились такие виды как Maianthemum bifolium , Melampyrum sylvaticum , Milium effusum, Rosa acicularis, Trientalis europaea, Vaccinium vitis-idaea и другие, всего 30 новых видов. Исчезли Trifolium pratense, Calluna vulgaris, Hieracium umbellatum. При резком увеличении общего числа видов поменялось и соотношение эколого-ценотических групп. Так, появились виды богатых ельников, болотные и береговые виды, что возможно, связано с влиянием ольхи.

Общими для всех исследуемых участков в настоящее время являются Vaccinium vitis-idaea, Fragaria vesca, Melampyrum sylvaticum, Tussilago farfara, Taraxacum officinale, Luzula pilosa . Эти виды являются характерными для различных местообитаний. Стоит отметить, что такие виды как Vaccinium vitis-idaea, Taraxacum officinale, Luzula pilosa, Melampyrum sylvaticum, Fragaria vesca 15 лет назад в карьере не отмечались, а сейчас входят в состав всех трех сообществ . Некоторые из них распространялись самостоятельно с территории естественных фитоценозов, например, Vaccinium vitis-idaea, Melampyrum sylvaticum, Fragaria vesca, Luzula pilosa, а некоторые занесены человеком , например, Tussilago farfara, Taraxacum officinale.

Таким образом, на данном этапе развития сообщества эколого-ценотический состав видов остается очень пестрым, что может свидетельствовать о продолжающимся процессе формирования структуры сообщества.

В целом, необходимо отметить успешное восстановление растительности в карьере. Исключение составляли лишь крутые откосы, естественное зарастание которых растягивается на многие годы по причине осыпания грунта.

Достаточно высокое видовое разнообразие отмечено на дне карьера, при этом состав напочвенного покрова очень тесно связан с древесным ярусом, который через 10-15 лет после окончания разработки карьера становится определяющим фактором. Наибольшее видовое разнообразие отмечено в ольшанике, наименьшее - в чистом сосняке. Большинство видов растений напочвенного покрова относятся к лесным, при этом доля адвентивных видов и в настоящее время достаточно велика (8%). К обстоятельствам, определяющим такую мозаичность напочвенного покрова, можно отнести антропогенную нагрузку: замусоривание (занос зачатков растений) и использование территории карьера в качестве рекреационной зоны (вытаптывание), изъятие грунта местным населением (сложный мезорельеф). Таким образом, в настоящее время карьер представляет собой комплекс довольно разнообразных условий по освещению, увлажнению и трофности для произрастания растений.

Список литературы Особенности формирования лесных сообществ в песчано-гравийных карьерах Карелии

- Абакумов Е. В., Копцева Е. М. Экогенетические сукцессии и почвообразование//Развитие геоботаники: история и современность: Мат. Всеросс. Конф. (Спб, 31 января -2 февраля 2011г.). Санкт-Петербург.: 2011. С. 57-59.

- Антропогенная динамика растительного покрова Арктики и Субарктики: принципы и методы изучения; Под ред. Б. А. Юрцева. Труды БИН РАН. 1995. вып. 15, 185 с.

- Антропогенные изменения экосистем Западно-Сибирской газоносной провинции; под ред. Н. Г. Москаленко. М.: Институт криосферы Земли РАН, 2006. 358 с.

- Василевич В. И. Очерки теоретической фитоценологии. Л.: Наука, 1983. 247 с.

- Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2008 году. Петрозаводск: Карелия, 2009. 288 с.

- Крышень А. М. Растительные сообщества вырубок Карелии/Ин-т леса Кар НЦ РАН. М.: Наука, 2006. 262 с.

- Отчет о научно-исследовательской работе «Классификация земель нарушенных при добыче строительных материалов в Карелии». Том 3. Петрозаводск, 1980. -124 с.

- Отчет о научно-исследовательской работе «Разработка методов лесомелиорации техногенных пустошей Европейского Севера» Петрозаводск, 1993. -294 с.

- Полевая геоботаника. (Под ред. Е. М. Лавренко и А. А. Корчагина). -М.; Л., 1959, т. 1; 1960, т. 2; 1964, т. 3

- Раменская М. Л. Анализ флоры Мурманской области и Карелии. -Л.: Наука, 1983. 203 с.

- Чибрик Т. С. Формирование растительных сообществ в процессе самозарастания на отвалах угольных месторождений Урала//Растения и промышленная среда: сб. науч. тр. -Свердловск: УрГУ, 1979. С. 23 -59.

- Шилова И. И. Первичные сукцессии растительности на техногенных песчаных обнажениях в нефтегазодобывающих районах Среднего Приобья//Экология. 1977. №6. С. 5-15.